À propos de : Jacques Rancière, Le Temps du paysage. Aux origines de la révolution esthétique, Paris, La Fabrique, 2020

Jardin

Dans un entretien où il est question de cette qualité attendue du travail philosophique qu’est la précision, Jacques Rancière nous dit ceci : « C’est une qualité qu’a entretenue chez moi une pratique constante de jardinier. Avec les plantes, on ne peut être dans le flou. J’ai fait pareil avec les textes1 ». Comme souvent avec Rancière, un livre trouve sa raison d’être dans des préoccupations ou des passions qui sont au cœur de sa propre vie, même si cet aspect de son travail demeure toujours discret. Il ne s’agit donc pas de parler de la pratique du jardinage en tant que telle, pas seulement non plus cette fois-ci de travailler les textes comme on travaille un jardin ; mais de convoquer ces textes qui parlent de l’art du jardinage envisagé comme l’un des beaux-arts, et plus encore, comme exemplification de ce que depuis la fin du XVIIIème siècle, nous appelons, au singulier, « l’art ».

Les textes convoqués ici composent une scène, au sens où Rancière revendique ce mot comme étant, avec celui d’« égalité », l’autre terme-clef de sa méthode2. Envisager une pluralité de scènes, c’est admettre qu’il n’y a pas de savoir totalisant ; mais c’est aussi chercher à penser l’unité qui se dégage de cette diversité. Rancière nous prévient que son livre entier doit être lu comme un chapitre ajouté au grand ouvrage qu’il a consacré à la révolution esthétique, Aisthesis3. Un livre lui-même constitué de quatorze « scènes », situées à des moments divers et dans des domaines variés de l’histoire de l’art (peinture, design, cinéma, photographie, … ), mais qui toutes mettent au jour un aspect de « l’art » en tant qu’il n’est pas un domaine d’activité transhistorique, mais une invention récente. Ces scènes sont autant de moments privilégiés depuis lesquels peut se concevoir la révolution esthétique, entendue comme ce processus qui a tenu conjointes l’apparition de l’art comme domaine d’expérience spécifique et les expérimentations des politiques égalitaires.

Dans Le temps du paysage, il s’agit donc de savoir comment les réflexions sur l’art des jardins interviennent dans cette révolution. L’ouvrage s’ouvre sur une remarque de Kant qui peut nous sembler étrange, dans la mesure où il fait se côtoyer l’art des jardins et la peinture, entendus, pour celle-ci, comme « l’art de la belle reproduction de la nature », et pour celui-là comme l’art « du bel arrangement de ses produits4 ». La remarque s’éclaire si l’on considère que l’art des jardins est un art qui, c’est encore Kant qui parle, « n’existe que pour l’œil comme la peinture » (p. 60-61). Composer des paysages, ce n’est pas faire en sorte que ceux-ci produisent des biens de consommation ; ce n’est pas non plus chercher à concevoir un espace habitable, à l’instar des architectes. L’art du paysage s’apparente à la peinture dans la mesure où il n’est pas guidé par une finalité. Et c’est cette absence de finalité qui le rend « plus proche de la nature » (p. 61) que ces arts « utilitaires » ordonnés aux usages des humains.

Nature

Mais toute la question est de savoir comment entendre ce « plus proche de la nature ». Et tout d’abord, de quelle nature s’agit-il ? La révolution esthétique modifie précisément la réponse que l’on pouvait donner à cette question. Elle instaure l’âge de l’esthétique, qui correspond à un régime particulier de l’art, que l’on peut distinguer du régime mimétique des arts – dans la mesure où la question de la mimesis (la « représentation ») était centrale pour ce qu’on a appelé à partir du XVIIème siècle les beaux-arts. Dans le régime mimétique des arts, la nature ne se confond pas avec la manifestation des choses visibles, mais avec un principe invisible qui leur confère leur harmonie. Ce que l’artiste de l’art mimétique doit imiter, c’est la nature idéale qui ne se trouve en aucune chose naturelle. L’artiste est alors celui qui met en évidence les principes cachés qui ordonnent de manière invisible les phénomènes naturels. Il doit bien s’appuyer sur les choses de la nature visible (ces « éléments de la nature vulgaire » : arbres, prairies et chemins forestiers, p. 29), mais pour aller au-delà, en assemblant « les traits empruntés aux plus beaux modèles en une figure parfaite que la simple nature ne comporte pas » (p. 18). On ne s’étonnera pas alors que cette nature idéale puisse être d’autant mieux révélée qu’on s’éloigne des choses et des êtres du monde sensible, et qu’on se rapproche des passions humaines, et des vertus qui rendent les individus capables d’agir. Car c’est au fond dans l’action morale qu’elle peut, mieux qu’ailleurs, se révéler (p. 28-29).

Au contraire, l’artiste de l’âge esthétique ne cherche pas à imiter une nature idéale, et à quitter les trivialités du monde sensible pour aller vers les caractères humains. « Les sentiers forestiers où passent les paysans, les arbres qui les bordent ou les étangs qu’ils longent ont maintenant eux-mêmes un caractère » (p. 64). Pour autant, ce nouvel artiste ne cherche pas non plus à copier simplement ce qui se trouve « devant » lui, sous son regard. Il cherche lui aussi la nature en tant qu’elle est une unité dans la diversité, et en tant que cette unité ne peut s’offrir à la vue. Mais elle n’est pas pour autant au-delà des choses vues : elle leur est immanente. Il y a bien une nature « invisible », mais c’est la nature immanente aux êtres de nature, la puissance formatrice qui génère des formes toutes singulières, irréductibles les unes aux autres – ce que Paul Klee, dans une inspiration spinozienne, appellera la « nature naturante ».

La nature des arts mimétiques est celle des lois universelles et non celle des manières singulières, pour les êtres de nature, d’apparaître. Les artistes de la mimesis invoquaient donc en toute logique le critère de la régularité pour la bonne composition des poèmes, des peintures ou des jardins. La nature de l’âge esthétique sera en revanche « rebelle à la régularité » (p. 32). Elle se manifestera d’abord par sa liberté. La nature de la révolution esthétique, c’est la nature libre, par elle-même créatrice, et c’est elle qu’il va s’agir de prendre pour modèle. Pour en revenir à l’objet central du livre, à savoir l’art des jardins, cela va d’abord se traduire, contre les raideurs du jardin géométrique et son modèle versaillais, par l’éloge de la ligne courbe, associée à la fois au corps féminin et à la nature sauvage ; une ligne « qui tient l’œil en chasse – et l’esprit à sa suite – en l’empêchant de se fixer jamais en aucun point5 ». Mais la systématisation du recours à la ligne courbe, que l’on trouve exemplairement dans les travaux de Lancelot Brown, aboutit finalement à la même impasse que l’art géométrique, à savoir une uniformité artificielle. Or, prendre la nature pour modèle, c’est briser toute forme d’uniformité, et faire en sorte qu’elle puisse exercer sa liberté créatrice sans les entraves d’une entente préconçue de ce qui est beau ou agréable.

Les deux principaux théoriciens de l’art des jardins de l’âge esthétique, Richard Payne Knight et Uvedale Price, considèrent qu’il s’agit alors de se mettre « à l’école des scènes que la nature compose elle-même » (p. 40). Pour eux, les paysages sont les scènes de la nature envisagée elle-même comme un artiste (p. 30). Un artiste qui fait d’autant plus et d’autant mieux de l’art qu’il n’a pas l’intention d’en faire : car si la nature est supérieure à tout autre artiste, c’est justement « parce qu’elle ne cherche pas à faire de l’art » (p. 41). L’art le plus accompli est celui qui n’est pas issu d’une volonté d’art, et ce qui doit être imité dans la nature artiste, c’est précisément sa capacité à faire de l’art sans le vouloir.

Notons que ce paradoxe est indissociable d’un autre paradoxe, qui structure l’ensemble de l’analyse de la révolution esthétique proposée par Rancière, notamment dans Aisthesis : l’art au singulier, cela signifie à la fois l’autonomie de l’art, entendu désormais comme champ d’expérience spécifique, et la recherche d’une indistinction entre l’art et le non-art – en l’occurrence : entre l’art et la nature.

On comprend alors que l’art des jardins puisse être, mieux que d’autres arts, « plus proche » de la nature, plus proche si l’on admet le nouveau concept de « nature » et le déplacement qu’il implique dans le rapport entre nature et art : l’art des jardins peut exemplairement laisser s’exprimer la nature en tant qu’elle n’est pas un répertoire de formes mais, comme dit Price, une scénographie d’incidents. La nature est « productrice de formes » (p. 55) et l’art des jardins peut mieux que tout autre la présenter comme telle. L’unité d’un paysage, c’est-à-dire d’une scène de la nature, est d’autant plus forte qu’elle n’a pas été recherchée par une intention humaine.

L’art dès lors voit son rapport à la nature renversé : ce n’est plus lui qui est chargé d’achever ce qui reste constitutivement inachevé dans la nature visible, en dégageant les formes d’une nature idéale, comme il en allait dans le régime mimétique des arts. C’est au contraire l’art lui-même qui doit se déclarer inachevé au regard de cette puissance qu’il ne peut capturer. Et cet inachèvement appelle un complément du côté du spectateur, à savoir l’exercice d’une imagination capable de se projeter vers ce que le paysage (ou le tableau) ne peut que désigner sans le présenter tout à fait ; vers cet excès immanent qui fait l’unité de la scène en même temps que celle de la puissance qui s’y exprime. Car c’est dans chaque scène ainsi composée par sa libre créativité que la nature est présente tout entière tout en y étant en excès, « à la fois condensée en une scène et excédant ses limites » (p. 65).

Une belle scène de peinture ou un beau paysage de jardin ne se reconnaissent plus alors à ceci que tout y est bien ordonné. Elles se reconnaissent à l’intrication des formes qui se chevauchent partiellement, créent les hors-champs et les zones d’ombre qui invitent l’imagination de leurs spectateurs à les compléter librement.

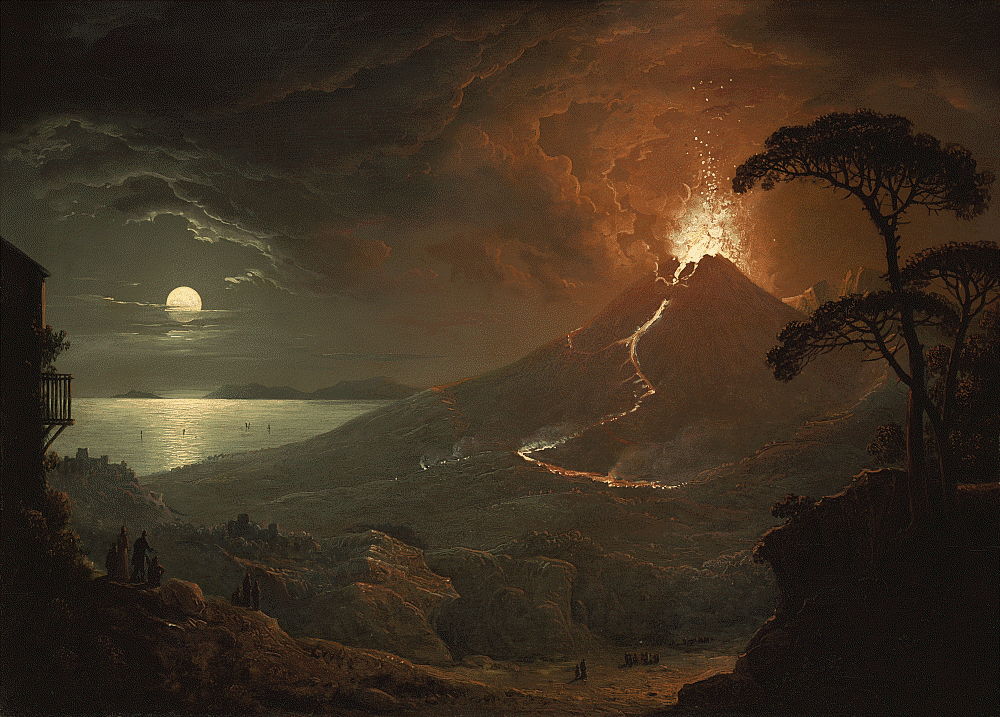

Sublime

L’art des jardins ne permet pas seulement de comprendre les enjeux des transformations corrélées des concepts d’« art » et de « nature ». Il nous permet aussi de revenir sur ce qui a pu sembler à diverses époques constituer le couronnement de l’expérience esthétique, que condense le motif du « sublime ». Les paysagistes semblent faire usage de ce motif lorsqu’ils insistent sur l’expérience qui se trouve dans la fréquentation de la nature sauvage : mer déchaînée, sommets de montagnes ou glaciers. Mais cette expérience, nous dit Rancière, n’est pas exactement celle du sublime telle que les philosophes, notamment Burke, puis Kant, nous ont habitués à la penser.

Burke avait nettement séparé le beau et le sublime ; il avait réservé au premier les objets de petite taille (les arbres étaient déjà trop grands pour pouvoir être dits beaux), au second l’expérience d’une grandeur susceptible de produire l’effroi. Or lorsque les paysagistes parlent de l’expérience de la grandeur, ce n’est pas pour opposer celle-ci à la petitesse ; c’est encore moins pour y voir une réalité effrayante. La nature artiste qui éduque l’esprit humain conduit ce dernier à abandonner les oppositions abstraites (entre le grand et le petit par exemple), et à trouver dans ce qui le dépasse non pas l’occasion de s’humilier, mais celle de s’accroître lui-même. Dans les descriptions des paysagistes, « les critères de Burke se trouvent brouillés : la surface lisse d’un lac se trouve arrachée à la simple “petitesse” de la beauté et la surface désolée d’une montagne couverte d’énormes blocs de rochers à la simple “terreur” du sublime. L’une et l’autre viennent se rejoindre dans le même effet de “grandeur” ; et cette grandeur produit un effet spécifique : ce n’est plus le paysage qui semble plus vaste qu’il n’est, c’est l’esprit lui-même qui se trouve élargi » (p. 77-78).

Cet élargissement de l’esprit procède de sa capacité à imaginer, c’est-à-dire à prolonger ce qu’il voit en direction de la puissance qui l’excède. Prolonger, ce n’est pas abandonner, ce n’est pas aller « au-delà » ; c’est bel et bien opérer une transformation, mais celle-ci concerne l’esprit lui-même, qui accède à un autre régime d’existence. Par le travail de l’imagination, l’esprit est mis « hors de ses proportions habituelles » (p. 77). Dit autrement : dans l’expérience du paysage de nature sauvage, ou composé sur son modèle, l’imagination est « appelée à se concevoir elle-même et à pousser l’esprit à se concevoir comme autre, comme transporté ailleurs devant le spectacle d’une plénitude à laquelle il ne manque plus rien. […] Le spectacle du sublime arrache l’esprit à son régime habituel pour en faire l’habitant d’un autre monde » (p. 82).

C’est d’une tout autre manière que Kant va convoquer l’imagination, ce qui va lui permettre de réaffirmer les bonnes hiérarchies : celle du suprasensible sur le sensible, et celle, qui lui est corrélée, de l’homme de goût sur l’homme du commun. L’expérience du sublime est en effet tout d’abord pour Kant l’occasion de retrouver le primat du suprasensible, « en substituant à une expérience d’agrandissement une leçon d’impuissance ». Avec Kant, ce n’est pas une expérience d’agrandissement qui est en jeu, mais une expérience d’humiliation ; il ne s’agit pas de s’éprouver plus grand qu’on ne croyait l’être ; il s’agit de se confronter à sa misère d’être sensible.

Il s’agit pour lui tout d’abord de faire entendre que ce ne sont aucunement les objets naturels qui peuvent être dits sublimes. « C’est ainsi qu’on ne peut qualifier de sublime le vaste océan soulevé par les tempêtes. Sa vue est odieuse, et, si elle doit conduire l’esprit à un sentiment lui-même sublime, il faut qu’on ait déjà dans l’esprit bien des idées puisque celui-ci doit être incité à quitter la sensibilité pour s’occuper d’idées dont la finalité est supérieure6 ». C’est donc un esprit détaché du monde sensible, et cet esprit seulement (ou ce qu’il « contient » : les idées), qui peut être dit sublime. Plus exactement, si la vue de la mer déchaînée est odieuse, c’est parce que, conformément à la leçon de Burke, elle produit en nous de l’effroi ; il s’agit donc de maîtriser cet effroi. Est sublime l’esprit capable de surmonter la frayeur que sont susceptibles de causer en lui les éléments déchaînés. Seuls les spectateurs dotés d’un esprit assez fort pour maîtriser cette terreur peuvent accéder à ce qui est proprement sublime et qui n’existe qu’en eux, c’est-à-dire : non pas dans le rapport entre le sujet et le pan de nature qu’il contemple, mais dans le sujet en tant qu’il s’est coupé de toute nature sensible. L’esprit est cet être qui a dépassé sa frayeur en trouvant l’accès à ce qui en lui ne peut être détruit, parce que n’existant pas dans le monde sensible, à savoir la raison.

Or la raison, nous dit Kant, est une tout autre faculté que l’imagination, à laquelle s’en tenaient (pour un regard kantien) les théoriciens du paysage. Avec l’expérience du sublime telle que Kant la conçoit, l’être rationnel expérimente les limites de sa capacité à imaginer : l’imagination est appelée à une synthèse qu’elle ne peut opérer parce qu’elle est littéralement débordée par de tels objets. Et si elle se trouve ainsi débordée (incapable de réaliser ses « synthèses »), c’est parce qu’elle est enracinée dans le sensible. Le sublime kantien est essentiellement l’expérience d’une défaillance de l’imagination, qui appelle à être relevée par une faculté supérieure, et à concéder que la seule société digne de l’être moral que nous sommes est celle des esprits rationnels qui attestent de l’existence d’un monde suprasensible. C’est alors par un détour que l’esprit est conduit à sa destination supérieure, un détour qui le sépare du monde sensible pour le tourner vers le suprasensible. L’invisible se confond donc à nouveau avec ce qui est au-delà du sensible, au-delà de la nature dont nous parlent les jardiniers-paysagistes de l’âge esthétique. Ce que Kant fait ainsi disparaître, c’est « le rapport direct de conséquence entre la grandeur du paysage et l’élargissement de l’esprit » (p. 87).

Les jardiniers-paysagistes Price et Knight nous appelaient à une expérience d’agrandissement sensible en résonance avec la grandeur des paysages qui se laissent compléter (dans une complémentation bien sûr inachevable) par l’imagination. Cet agrandissement qui se place dans la dimension du sensible suspend les opérations de l’esprit, dans un « contentement sans nom » (p. 78) et un « enthousiasme tranquille » (p. 79). Ce sont ce contentement et cet enthousiasme que Kant évacue en faisant disparaître cette qualité particulière que partagent la nature-artiste et le nouveau sujet esthétique qu’elle convoque : celle de pouvoir grandir encore.

Politique

Il faut souligner ce point pour le moins remarquable : l’expérience du sublime telle qu’elle est invoquée dans les écrits sur l’art des jardins, tout à l’opposé de l’élitisme des philosophes, est accessible à tout un chacun. Le sublime d’un paysage n’est pas réservé à la seule élite pensante. La nature artiste permet en tant que telle à tout être sensible d’expérimenter la grandeur de son imagination. Il semble donc qu’elle pourrait choisir d’être du côté des démocrates et des révolutionnaires. Et d’ailleurs, les révolutionnaires ont parfois espéré que la nature leur donne raison. Cet espoir a pu être démenti, ainsi que l’atteste en particulier, selon Rancière, l’exemple du Prélude de Wordsworth7. Il n’était pourtant pas si irrationnel qu’on pourrait le croire, si l’on se souvient que la nouvelle nature n’est pas un réservoir de formes déjà données, mais une puissance capable de renouveler en permanence le jeu des apparences.

À l’âge des révolutions, nous dit Rancière, « tout le monde sait que l’apparence n’est pas […] le masque de la réalité, [mais] ce qui ouvre ou ferme l’accès à la réalité d’un monde commun » (p. 110). Il est donc bien clair pour tous aussi que la composition du paysage, en tant que pratique esthétique, engage une certaine entente de la politique. Un paysage peut être vu comme la traduction d’un idéal qui concerne l’organisation des hommes entre eux, mais aussi ce que peuvent être ces hommes. Plus précisément, Le Temps du paysage nous permet de mieux comprendre de quelle manière les rapports de pouvoir qui structurent le paysage ne passent pas seulement par l’organisation des places et des usages mais également par le type de sujet esthétique qu’il convoque.

Pour comprendre les implications politiques de la polémique esthétique concernant la bonne manière d’agencer des jardins, il faut alors la replacer dans son « double contexte » d’une période marquée par les enclosures alors en cours en Angleterre, et par les effets de la Révolution française (p. 103). Que la formation des paysages soit à la fois l’indice et le véhicule des rapports de pouvoir entre les humains, c’est ce qui était pour le moins évident pour les contemporains de la deuxième grande vague d’enclosures en Angleterre. L’inégalité s’inscrivait alors sur le territoire sous la forme violente de l’appropriation privative des communaux. Mais les théoriciens du paysage n’ont pas cherché à associer leurs conceptions nouvelles à la critique des enclosures, ni plus généralement à celle des rapports de propriété. De ce point de vue, on peut sans doute parler d’une ambivalence de leur héritage. Disons que le sujet esthétique qu’ils convoquent pourrait être celui qui ne regarde pas le paysage d’un œil de propriétaire ; mais qu’il est aussi cependant celui qui accepte les inégalités de propriété, que l’art du paysage a pour fonction à la fois de maintenir et d’estomper.

Quand les allées droites de Versailles sont clairement vouées à asseoir une souveraineté autoritaire, les paysages loués par Price ou Knight suivent donc un modèle plus paradoxal. D’un côté, ils peuvent correspondre à la vision d’un paysage social inégalitaire mais apaisé. Une vision qui s’accorde au souhait des aristocrates cherchant à échapper aux effets de l’exemple révolutionnaire français. Car elle peut fournir le modèle d’un continuum harmonieux, où chacun trouve sa juste place, le riche propriétaire aussi bien que le paysan laborieux. Le problème est de ne pas laisser à nu la violence des enclosures ; il faut l’édulcorer, notamment pour empêcher la violence révolutionnaire qui pourrait y répondre en suivant l’exemple français. Contre ces formes de violence qui menacent de défaire le tissu social, il faut restaurer la possibilité d’un ordre communautaire apaisé. Il suffit pour cela de corriger les effets désastreux de l’arrogance aristocratique qui, dans sa soif d’appropriation, a isolé les « grands » du bas peuple. Là où un vide est apparu, séparant les classes sociales, il faut produire une continuité en effaçant les lignes séparatrices, et convoquer pour cela la peinture de Gainsborough et des maîtres hollandais qui accueillent dans leur cadre « non seulement tous les “incidents” de la végétation, mais aussi les paysans, leurs bestiaux et leurs charrettes, une petite gardeuse de cochons, une fille de paysans ramassant du bois près d’un arbre étêté, ou une famille nombreuse posant devant une chaumière dont le toit est exemplairement “intriqué” avec les branches des arbres : images de vie paysanne maintenue dans la visibilité, d’espace champêtre ou forestier sans clôture et d’économie domestique fondée sur l’usage des commons (p. 106-107) ».

Il s’agit alors, comme l’écrit Price, de faire du paysage l’espace où se vérifie « la connexion de la dépendance mutuelle des hommes de tous rangs et de toutes classes de ce pays » ; il précise : « bien que la séparation des rangs différents et leurs gradations, comme celle des objets visibles, soient connues et vérifiées, pourtant ce mélange bienfaisant et cette communication réciproque du haut et du bas font que la séparation est habilement déguisée » (p. 108). Les rapports hiérarchiques demeurent clairement inscrits à même le territoire, mais leur dureté est pourtant atténuée, et par là même rendue acceptable. Plus exactement, la solution de Price permet de résoudre le « vieux problème formulé par Aristote : faire paraître le même ordre des choses comme égalitaire aux partisans de l’égalité et inégal aux partisans de l’inégalité » (p. 109). L’art du paysage, en ce sens, ne se propose pas d’accompagner le projet révolutionnaire ; à l’instar de bien des projets du régime esthétique de l’art, il se propose d’en constituer une alternative.

D’un autre côté pourtant, la révolution esthétique du paysage peut aussi s’accorder à l’image des « maisons semblables et équidistantes du village républicain ». Une image qui s’accorde avec l’idéal révolutionnaire d’un monde qui n’est pas organisé par les limites de la propriété, du moins pas une propriété qui est synonyme de hiérarchie sociale. Mais il y a une condition essentielle pour que le village républicain puisse donner l’image de ce qui permet de tenir à la fois les promesses de la révolution esthétique et celle de la révolution politique, au lieu de faire de la première l’alternative à la seconde. La beauté de la figure du village égalitaire des « hommes qui ne souhaitent pas s’élever au dessus des autres » (p. 95) ne doit pas être séparée de l’immensité et de la violence sauvage des paysages grandioses et intranquilles. C’est seulement lorsqu’il est abrité par une nature grandiose que le modeste village républicain peut être protégé du retour de l’ordre inégalitaire. Car ses habitants peuvent alors garder un rapport avec une nature artiste qui offre à tout être sensible cette « calme élévation au-dessus des circonstances de la vie ordinaire » (p. 85), qui lui offre l’accès à l’amplitude de son imagination.

Sans doute peut-on alors mieux comprendre la portée politique de l’opération philosophique de Kant. La restauration du primat du suprasensible n’est pas étrangère aux processus politiques qui ont cherché à contenir les effets de la révolution égalitaire. Kant n’a pas seulement rompu la relation directe entre la grandeur du paysage et l’amplitude d’un esprit porté au-delà de son régime normal de fonctionnement. Il a aussi, dans le même mouvement, rompu la connexion entre la nature grandiose et le village égalitaire. Les adeptes romantiques de la pensée égalitaire de Rousseau « embrassai[en]t en un même regard les glaciers grandioses de Grindelwald et les maisons semblables et équidistantes du village républicain » (p. 111). Il s’est agi pour Kant de rompre cette unité. Il a brisé « la connexion politique de la montagne grandiose et du village pastoral égalitaire » (p. 111). Ce qu’il a ainsi fait disparaître, c’est la possibilité de ce qu’on pourrait appeler un sublime démocratique – le sublime d’une nature-artiste qui fait modèle pour tous, et qui invite chacun à prolonger sa perpétuelle inventivité.

Une telle nature-artiste ne saurait fonder un ordre hiérarchique. Elle peut, par conséquent, être invoquée par celles et ceux qui cherchent à abolir toute hiérarchie. Il y a donc bien, dans l’héritage des penseurs du paysage de l’ère révolutionnaire, et sans doute malgré eux, une manière de concevoir la teneur politique de leur art différente de celle qu’ils promouvaient en prenant modèle sur la peinture pour estomper les différences de classes sans les abolir. L’image en est donnée par le lien qui tisse l’unité de la « simplicité villageoise » et de la sauvagerie d’une nature constitutivement libre, cette « nature sublime dans laquelle l’esprit des individus s’abîme et qui donne une leçon de communauté » (p. 119). La nature artiste qui donne une plus grande amplitude à l’esprit n’est pas celle qui appelle l’élévation aristocratique, mais l’horizontalité de la vie égalitaire. Car c’est cette nature-là, en créant des paysages qui posent un défi à l’imagination de chacun, qui peut inviter quiconque, quel que soit son statut social, à explorer ses propres amplitudes sensibles.

Bien sûr, cette image est située dans une période historique relativement ancienne. Le modeste village pastoral égalitaire ne fait plus rêver grand-monde. Et l’épilogue du livre de Rancière nous dit que, pour ceux qui ont voulu prolonger la révolution esthétique, notamment tout au long du XXème siècle, le modèle n’a plus été la nature-artiste, mais la technique. Les avant-gardes futuristes ou constructivistes ont alors donné à cette dernière le rôle qu’avait eu la nature dans le mouvement romantique : « la technique n’est pas simplement la force qui dompte la nature. Elle est aussi la puissance qui a repris son rôle : celui de la représentante au sein de l’art de la vie non artistique » (p. 124).

Aujourd’hui pourtant la technique en tant que telle ne fait rêver que dans les cercles un peu retardataires de l’art « transhumaniste ». L’image ancienne du village pastoral et du glacier fabuleux continue sans doute de paraître désuète. Elle situe pourtant plus justement la voie d’un avenir possible, pour l‘art comme pour la politique : celle d’une relation maintenue entre l’expérimentation égalitaire et l’expérience d’une nature sauvage, sublime dans la mesure où elle conjoint l’agrandissement de l’esprit de tout un chacun, et le refus de toute hiérarchie.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute.

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Jacques Rancière, La Méthode de l’égalité, Paris, Bayard, 2012[↩]

- La Méthode de la scène, Lignes, 2018[↩]

- Paris, Galilée, 2011[↩]

- Le temps du paysage, Paris, La Fabrique, 2020, les pages seront désormais mentionnées directement[↩]

- p. 34. Voir également Edumund Burke, A Philosophical enquiry into the sublime and beautiful, Oxford University Press, 2015, p. 92[↩]

- Emmanuel Kant, Critique de la faculté de juger, Première partie, première section, livre II, § 23[↩]

- Jacques Rancière, Courts voyages au pays du peuple, Seuil, 1990, chapitre « Le pays nouveau »[↩]