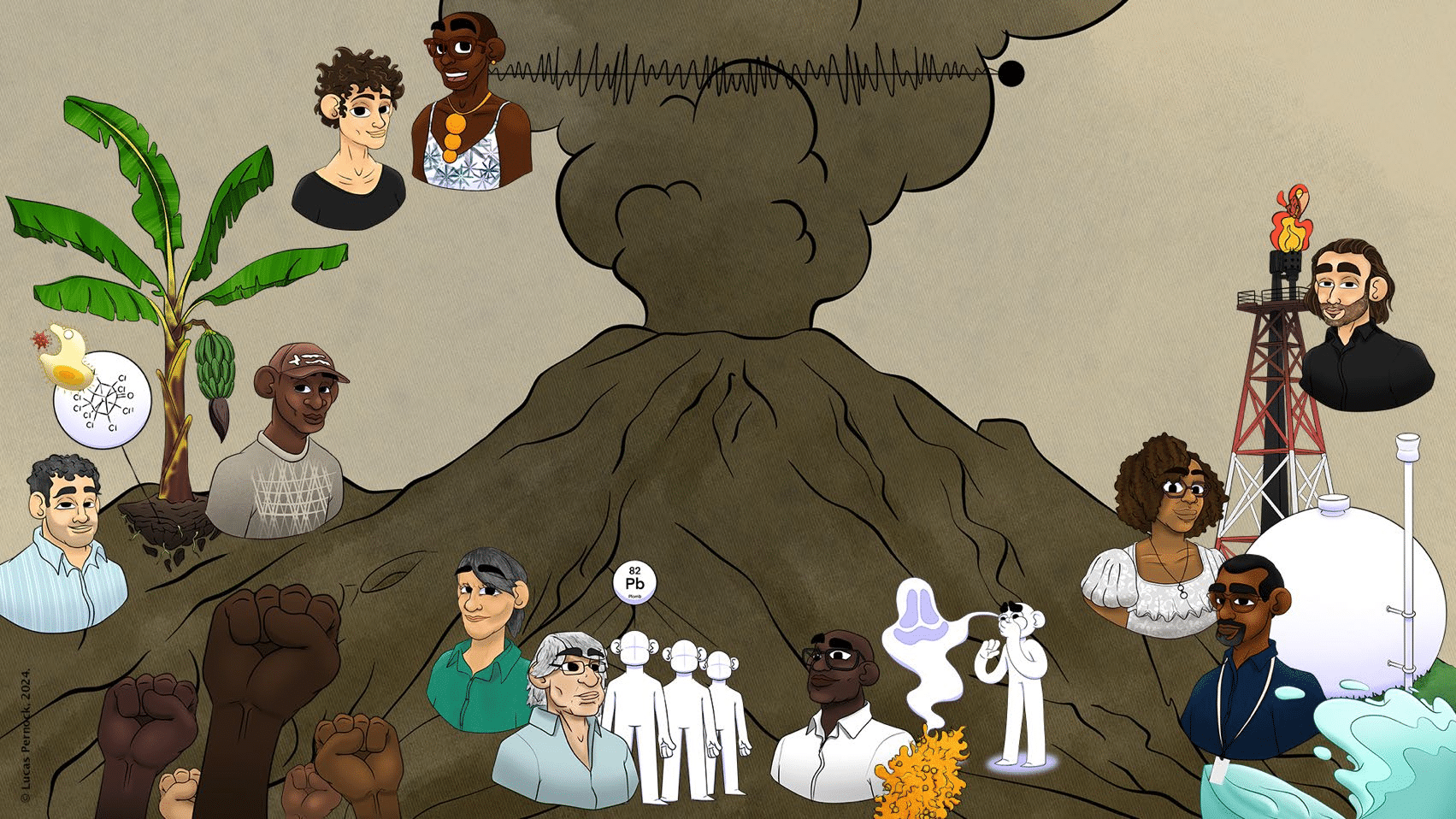

En mai 2024, un groupe de trente étudiant·es et chercheur·euses a participé à un dispositif pédagogique d’écologie politique en Martinique : le Campus Anthropocène. Cette semaine d’enquête a été l’occasion d’approcher un certain nombre des problèmes qui maillent le territoire des Antilles. Une traversée qui les a mené de l’ère des plantations de bananes à celle des industries pétrochimiques, de l’histoire de l’observation scientifique de la montagne Pelée aux stratégies d’adaptation des habitants sur un volcan actif, sans oublier la contamination des habitant·es par des polluants environnementaux tel que le chlordécone.

Voici un compte-rendu de ces bribes de recherche sous la forme de quatre capsules sonores, qui entrecroisent les paroles pour esquisser une écologie politique de la Martinique.

La Plantation, et après ?

L’expérience de l’agriculteur biologique Alexandre Terne, en dialogue avec les participant·es du Campus Anthropocène, vient faire écho à la recherche du toxicologue et biochimiste Xavier Coumoul pour rendre saillantes les difficultés à cultiver des terres empoisonnées par des cocktails de pesticides. Comment viser une perspective d’autonomie alimentaire de la Martinique avec ces legs coloniaux des entreprises agricoles qui contaminent les sols sur le long terme ?

Sur ce sujet, lire aussi dans Terrestres : Malcom Ferdinand, « La bananisation des Antilles, histoire d’une colonisation agricole », octobre 2024.

Cohabiter avec les sargasses ?

Sylvie Becrit, présidente de l’association « Petite France et baie du Simon », et le médecin urgentiste Thierry Lebrun présentent les effets néfastes qu’engendre la présence de sargasses sur le quotidien matériel et la santé des riverain·es de la Martinique. Ces témoignages rencontrent l’écologie de ces algues décrite par l’anthropologue Florence Ménez. Comment ces non-humaines peuvent-elles être à la fois des entités naturelles et un problème de politique publique ?

Savoir-habiter sur le flanc d’un volcan

Guylène Joseph-Angélique, 2ème adjointe au maire du Prêcheur, nous fait visiter sa commune en expliquant les risques que présentent les lahars — des coulées de boues et de roches dévalant les flancs de la montagne Pelée — pour ses habitant·es. Ses propos résonnent avec les recherches menées par la géophysicienne et psychosociologue Maud Devès à propos des crises et catastrophes. Comment les martiniquais·es vivent-iels sur un territoire en prise avec de puissants et multiples phénomènes « naturels » et dangereux ?

La raffinerie des Antilles-Guyane : risques majeurs et transition énergétique

L’ingénieure responsable de la maîtrise des risques industriels, Stéphanie Theverin, guide le tour en car du site Seveso de la raffinerie de pétrole Antilles-Guyane – la SARA. Puis le technicien « travaux » Hubert Citee et le chef du service « fabrication » David Moetus mettent en avant ce qu’a mis en place la SARA pour répondre aux menaces écologiques auxquelles son existence soumet les populations riveraines. Enfin, Michel Yp-Tcha, directeur de la stratégie et de l’innovation, explique les défis de la transition énergétique au sein de la SARA. Ces présentations sont mises en perspectives par le politiste et sociologue Yann Bérard qui replace l’entreprise pétrochimique dans l’histoire moderne de la France d’Outre-mer, puis dans l’actualité des politiques territoriales de la Martinique, et enfin dans le cadre des limites planétaires. Comment la transition énergétique révèle-t-elle les multiples vulnérabilités et dépendances du territoire martiniquais ?

Pour aller plus loin, il est possible de consulter le compte-rendu complet (en PDF) de cette semaine du Campus Anthropocène en Martinique, coorganisé par le Centre des Politiques de la Terre avec le laboratoire PHEEAC (Pouvoirs Histoire Esclavages Environnement Atlantique Caraïbe) de l’Université des Antilles/CNRS.

Les capsules sonores ont été réalisées par l’artiste sonore Maya Boquet (Lighthouse Company) à partir des enregistrements de l’anthropologue Florence Ménez et de l’étudiante de licence en science politique Lucie Loustanau.

Les dessins ont été réalisés par l’illustrateur et graphiste Lucas Pernock.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !