Depuis les débuts de la révolution industrielle, les tunnels sont une condition essentielle de l’accélération des flux logistiques terrestres : routiers ou ferroviaires, ils suppriment en effet les obstacles physiques. Leur construction, motivée par des enjeux économiques, politiques et géostratégiques, bouleverse les modes de vie des populations, notamment à cause de l’accaparement des terres. Au XXème siècle, la métropolisation concentre géographiquement les populations mais augmente les besoins en mobilité, aboutissant à la multiplication d’infrastructures au service d’un régime de croissance et de délocalisation des productions.

Une prise de conscience des saccages de cet emballement s’est toutefois développée depuis plusieurs décennies. La documentation du dépassement des limites planétaires permet d’alerter sur la fragilité de nos écosystèmes et – espérons-le – d’opérer un renversement de tendance.

Si la contestation des projets d’infrastructures routières s’est aujourd’hui élargie, l’opposition aux projets ferroviaires peine à mobiliser. N’est-il pas nécessaire de décarboner le transport ? N’est-il pas souhaitable de renforcer le rail public ? Dans cet article, nous voulons établir qu’il faut pourtant s’opposer au train à grande vitesse reliant Lyon à Turin. Nous démontrons que, loin d’apporter des améliorations environnementales ou de soutenir le service public, ce projet est un gouffre financier, dévastateur pour l’environnement, fondé sur une vision passéiste des échanges marchands, du « toujours plus vite et plus loin ». Comme pour le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et l’autoroute A69, nous démontrons que l’existant répond aux besoins en préservant l’environnement et les territoires. Nous plaidons donc pour le renforcement des trains du quotidien et pour le développement du transport ferroviaire par le report des marchandises de la route vers le rail.

Déconstruire les affirmations simplistes

Il nous faut d’abord revenir sur quelques arguments sommaires souvent présentés comme des évidences.

1️⃣ « La date de création d’une infrastructure (XIXème siècle) est un obstacle pour répondre aux enjeux du XXIème siècle »

À titre de comparaison, la ligne 1 du métro parisien, mise en service en 1900, fait circuler une rame toutes les 85 secondes, c’est l’une des plus modernes du réseau métropolitain. Une infrastructure du XIXème siècle peut donc répondre à des enjeux du XXIème siècle pour autant que les voies et l’exploitation soient modernisées.

2️⃣ « Les obstacles physiques comme la montagne entraînent des pertes de parts de marché »

Si, comme on peut a priori le penser, la montagne et les pentes en altitude constituaient l’obstacle au développement d’un fret ferroviaire performant, pourquoi le fret ferroviaire est-il partout en France le parent pauvre du transport de marchandises, même là où il n’y a pas de montagne ?

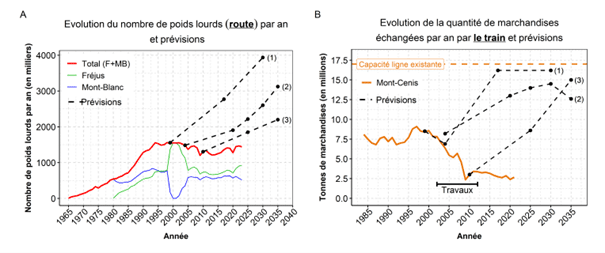

3️⃣ « Seule une nouvelle infrastructure ferroviaire permettrait de limiter la croissance du nombre de poids lourds sur la route »

Depuis 1993, il n’y a pas eu d’augmentation du nombre de poids lourds circulant dans les Alpes du Nord entre la France et l’Italie par les tunnels de Fréjus et du Mont-Blanc, et ce malgré la mise en service d’autoroutes en Haute-Savoie et en Savoie pour desservir ces deux tunnels. Dans le même temps, le volume des marchandises transportées par le ferroviaire a été divisé par cinq. La création d’autoroutes dans les Alpes n’a donc pas favorisé l’augmentation du volume de marchandises. Pour que le transport de marchandises se développe, il faut un producteur et un client. Dès lors que la France ne produit plus d’acier et que Fiat ne produit plus ses voitures à Turin, le flux diminue. Une nouvelle voie ferrée ne modifiera pas la donne. Surtout, la majorité des marchandises consommées en France et en Italie provient d’Asie et transite par le canal de Suez : elles circulent sur un axe Nord/Sud, et non pas sur un axe Est/Ouest. Une seconde infrastructure ferroviaire en Maurienne n’amènera donc pas de croissance du transport des marchandises.

4️⃣ « Dans le domaine routier, seule une taxe est dissuasive. L’écotaxe est donc le moyen de favoriser le report modal vers le rail »

Dans les Alpes, cette idée se heurte à la réalité : le transport ferroviaire de marchandises est 30 % moins cher que la route1. Les raisons sont multiples, mais la principale est que les péages des deux tunnels routiers, Mont-Blanc et Fréjus, constituent déjà une « écotaxe » (628 euros en 2025 l’aller-retour pour les semi-remorques les moins polluants2, ce qui revient, sur un parcours Lyon-Turin, à la moitié du coût du transport). À cela, il faut ajouter les coûts des salaires de 30 chauffeurs routiers contre un ou deux conducteurs cheminots, du gasoil, de l’usure du véhicule et des péages autoroutiers complémentaires. Les transporteurs ne choisissent donc pas la route, ils y sont contraints, faute d’offre ferroviaire adaptée3.

5️⃣ « Favoriser le ferroviaire, c’est développer le service public »

Cette affirmation est malheureusement fausse, notamment du fait de la politique européenne visant à la privatisation des réseaux et de l’exploitation ferroviaire en favorisant dans ses financements les projets en Partenariat Public Privé (PPP), ce qui est le cas du projet Lyon-Turin4.

Ces clarifications faites, il convient d’évaluer la capacité et l’utilisation des infrastructures existantes avant de décider si une nouvelle infrastructure ferroviaire est nécessaire et souhaitable. Ce que nous ferons dans la suite de cet article, après un petit détour historique.

Comment le projet Lyon-Turin est-il né ?

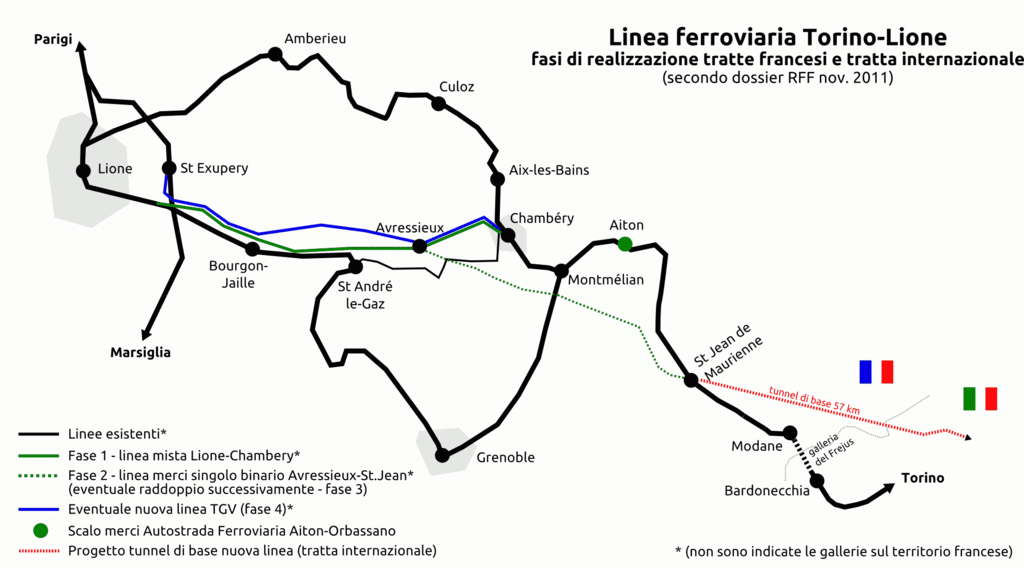

La traversée des Alpes est un itinéraire essentiel pour les échanges commerciaux et les déplacements des personnes entre les nations européennes. Un premier tunnel ferroviaire de 13 km datant de 1871 permet de franchir les Alpes entre Modane et Bardonecchia. Au-delà des considérations économiques, sa justification revêt un caractère diplomatique prépondérant : au moment où sont décidés les travaux, la liaison de la Savoie au reste du royaume de Piémont Sardaigne était un gage de cohésion politique et militaire. 150 ans plus tard, grâce à son aménagement et son exploitation, le tunnel est toujours opérationnel. Deux tunnels routiers ont été creusés par la suite, mis en service en 1965 pour le Mont-Blanc et en 1980 pour le Fréjus. Le réseau autoroutier dessert ces deux tunnels.

L’idée d’une nouvelle ligne Lyon-Turin naît dans les années 1980, à l’initiative d’un Maire de Chambéry également président du Conseil Général de Savoie. Devenu opportunément ministre des Transports, il signe le schéma national des lignes à grande vitesse sans aucun débat public – la CNDP, Commission nationale du débat public, n’existe pas encore. Le schéma est soutenu par des politiques locaux, le lobby du BTP, ainsi que par certains syndicats qui y voient un important gisement d’emplois – en réalité assez surestimé. Il s’inscrit dans le plan de développement du TGV qui reste, pendant 20 ans, la priorité de la SNCF. Chaque grande ville veut être reliée à Paris, à une époque où les préoccupations écologiques sont balbutiantes, au moins dans l’opinion publique. Pendant ce temps, on abandonne le réseau des petites lignes qui passe d’environ 50 000 km dans les années 1950 à 27 500 km aujourd’hui.

Lire aussi sur Terrestres : Geneviève Azam, « Du remembrement au désenclavement : aux racine de l’autoroute A69 », mai 2024.

En 1991, le projet apparaît comme le plus ambitieux : il allie une ligne pour voyageurs à grande vitesse (LGV) promettant un parcours Paris-Milan en 4 heures et Lyon-Turin en 2 heures pour environ 3 milliards d’euros5, ainsi qu’un volet fret ferroviaire. Cependant, l’ampleur du projet, son coût hors du commun, réévalué par la Direction du Trésor en 2012 (à 26,2 milliards d’euros, soit plus de 100 millions d’euros par km), la lenteur des décisions en raison du financement international – l’Europe de Maastricht est entre temps advenue – et surtout l’opposition de l’ensemble des grandes administrations (Ponts et Chaussées, Finances, Trésor, Cour des comptes, Commission Mobilités 21, Conseil d’Orientation des Infrastructures, etc.) font que les années passent et le projet stagne. Par ailleurs, en 1998 est publié le premier rapport proposant de travailler avec l’amélioration des voies existantes.

En Suisse, il circule 15000 trains par jour, soit autant qu’en France, mais sur 3265 km de voies alors que la France en a 27483 km

Entre le milieu du XIXème siècle et la fin du XXème siècle, la mondialisation entraîne de profonds changements d’échelle : les réseaux de transport deviennent progressivement continentaux. Pour le train, le réseau national s’ouvre et s’interconnecte à l’Europe selon un objectif de maillage continental d’infrastructures de transport d’ici à 2030, dans un contexte d’uniformisation européenne sur les plans culturel, social, économique et technique. La mise en place d’un standard technique européen de signalisation permet une surveillance numérique identique des trains, qui permet à son tour de s’affranchir des particularités nationales et surtout des personnels locaux, remplacés par des automates à pilotage centralisé.

Dans le plan du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) conçu par l’Europe, le Lyon-Turin ferait partie du corridor méditerranéen, un des maillons dits prioritaires d’un ensemble qui relierait Algesiras à la frontière Slovène (initialement annoncée de Lisbonne à Kiev). Cet axe permettrait le transport de marchandises et de matériel militaire6 de grand gabarit entre pays dans le giron de l’OTAN.

Développer le ferroviaire : davantage d’infrastructures…

Tout le monde s’accorde à le dire : la part du ferroviaire dans les transports, et du fret ferroviaire en particulier, n’est pas à la hauteur des enjeux écologiques. Comme solution à ce problème, certains prônent de nouveaux investissements et de nouvelles infrastructures. Pour notre part, nous utilisons le cas du Lyon-Turin pour nous interroger sur l’exploitation des réseaux ferrés et les priorités d’investissement.

Compte tenu de la taille, de la durée et des coûts directs et indirects de ce genre de projets, rien ne permet de s’exonérer d’un diagnostic et d’un questionnement de leur pertinence. Que ce soit pour le transport des personnes ou celui des marchandises, l’évaluation doit porter sur les conditions d’exploitation de l’existant sans se contenter d’évidences simplistes : c’est ce qu’ont fait les administrations centrales considérant que l’existant permettait de répondre au besoin. Si comparaison n’est pas raison, on peut en effet s’interroger sur le fait qu’en Suisse par exemple, il circule 15000 trains par jour, soit autant qu’en France, mais sur 3265 km de voies alors que la France en a 27483 km7.

L’Autorité de Régulation des Transports (ART) communique des informations qui confirment cette sous-exploitation du réseau ferré et qui devraient interroger tous les partisans du ferroviaire – qu’il convient de distinguer des partisans des nouvelles infrastructures ferroviaires. Dans son rapport intitulé « Comparaison France – Europe du transport ferroviaire », l’ART nous apprend que si la France est la deuxième nation européenne pour la longueur du réseau ferré, elle est la septième pour le nombre de trains en circulation par km de réseau ferré8.

C’est la raison pour laquelle le Conseil National de la Transition Écologique (CNTE), dans son avis du 13 novembre 2018 pour la Loi d’Orientation des Mobilités, a fait les recommandations suivantes :

« que les gestionnaires d’infrastructures soient soumis à des obligations de proposer des offres de transports cohérentes avec les capacités des réseaux d’infrastructures, associées à une obligation de résultat »

« d’interdire tout engagement de réalisation pour de nouvelles infrastructures en l’absence de consultation de la population et d’analyses ex-ante des infrastructures existantes et de leur gestion »9.

…ou une meilleure utilisation des réseaux existants ?

Il est contre-intuitif de dénoncer un projet ferroviaire en le qualifiant d’écocide, mais les faits sont là : dès lors que l’infrastructure existante n’est plus utilisée au niveau où elle l’était, chaque mètre carré menacé est une atteinte injustifiée à l’environnement.

En 1998, l’Ingénieur général des Ponts et Chaussées, Christian Brossier, indiquait qu’entre la France et l’Italie circulaient chaque jour, sur les voies existantes à Modane et dans les deux sens, une moyenne de 100 trains de marchandises et 24 à 28 trains de voyageurs10.

À la suite de ce rapport, un milliard d’euros d’investissements de modernisation des voies, d’agrandissement des gabarits pour les tunnels, d’installation d’équipements de sécurité ou encore d’électrification des voies là où elles ne l’étaient pas, ont été réalisés pour passer de 100 trains de marchandises par jour à 150.

Toute nouvelle infrastructure constitue une atteinte à l’environnement dès lors que l’infrastructure existante n’est pas exploitée à hauteur de ses capacités.

Pourtant, au sein de l’observatoire de la saturation ferroviaire11, la SNCF déclare aujourd’hui qu’il ne circule plus que 27 trains de fret et 10 trains de voyageurs entre la France et l’Italie (les deux sens étant compris), soit à peine plus du quart de l’exploitation antérieure. Nous sommes donc passés de 46700 trains par an avant travaux en 1998 à 13500 trains après travaux.

Dès lors, notre calcul est très simple : à raison d’une capacité de 30 conteneurs par train de marchandise, le nombre de trains manquants par rapport à ceux qui circulaient en 1998 (32500 trains) permettrait de transporter annuellement près d’un million de conteneurs de 40 ou 45 pieds (équivalent aux remorques de camions) avec la ligne existante.

Lire aussi sur Terrestres : André Gorz, « ‘J’adore la bagnole’ : André Gorz répond à Macron », septembre 2023.

Il serait donc possible, avec la voie ferrée existante et rénovée, de diminuer des deux tiers le trafic routier de marchandises au Mont-Blanc et en Maurienne en l’utilisant comme elle l’était en 1998 avant même les travaux de modernisation effectués12. Aucune augmentation des circulations routière de marchandises n’a été observée durant les trente dernières années. Les prévisions13 justifiant le projet Lyon-Turin, qui tablaient sur une explosion de la circulation des marchandises dans les Alpes du Nord avec 2,8 millions de camions en 2017 et 16 millions de tonnes de marchandises transportées par les trains, étaient donc largement surévaluées, comme l’avaient écrit les hauts fonctionnaires depuis longtemps.

Toute nouvelle infrastructure, même ferroviaire, loin de présenter des avantages environnementaux, constitue en fait une atteinte à l’environnement dès lors que l’infrastructure existante n’est pas exploitée à hauteur de ses capacités.

Il n’est ici même pas question d’utiliser mieux les voies existantes qu’avant le milliard d’euros investis, mais de les utiliser au moins au même niveau.

Pour renforcer la part du transport ferroviaire sur l’ensemble du réseau français, il est nécessaire de développer une offre de service adaptée. Cela passe par des plateformes de chargement/déchargement des conteneurs ou des caisses mobiles avec un système de réservation pour les entreprises utilisatrices, calqué sur celui des voyageurs.

L’inadaptation de l’offre de fret ferroviaire est parfaitement illustrée par la liaison entre Perpignan et Rungis. Le train de primeur – qui ne traverse pourtant pas les Alpes – a été supprimé alors que le nombre de poids lourds sur les autoroutes suffit largement à alimenter au moins un train par jour.

Un financement et une coordination difficiles

Pour rappel, en 2012, la Direction du Trésor a estimé le coût de ce projet de 260 km de voies nouvelles à 26,2 milliards d’euros soit 100 millions d’euros par kilomètre, alors que le coût d’une LGV nouvelle selon la Cour des Comptes est de 25 millions d’euros par kilomètre. Aujourd’hui, la réactualisation financière du coût nous amène à plus de 30 milliards, sans prise en comptes des aléas techniques qui entraineront vraisemblablement d’autres augmentations. Cette hypothèse se vérifie d’ailleurs souvent dans le cas de grands projets, comme celui de l’EPR de Flamanville dont les coûts et délais ont très largement dérivé.

À titre indicatif, 30 milliards d’euros pourraient servir à construire 1000 lycées, 400 hôpitaux ou encore 10000 km de « petite lignes » dont certaines à voix unique sont à doubler pour le développement des TER.

Le bilan carbone de la solution fondée sur la ligne existante est immédiatement positif, contrairement à la compensation du nouveau projet qui adviendra au mieux en 2047

L’Europe subventionne ces travaux en favorisant les projets en Partenariat Public Privé (PPP). Mais selon les traités, les États membres – France et Italie dans notre cas – restent cependant les premiers (voire les seuls) contributeurs financiers et responsables d’une réalisation très difficile à coordonner.

Ces subventions européennes restent assez opaques et leurs règles d’utilisation plutôt volatiles. Le principe initial du « use it or lose it » est souvent mis en défaut par les retards des activités qui font que des montants alloués pour une période définie sont régulièrement ajournés14. Nous parlons ici de milliards d’euros d’argent public. Mais ce qui importe, vis-à-vis de l’opinion publique, est d’imposer l’irréversibilité du processus engagé et de rendre crédible la maîtrise de la globalité du projet sur le temps long.

Sur le plan local, bien qu’un Fonds pour le Développement d’une Politique Intermodale des Transports dans le Massif Alpin (FDPITMA) ait été créé en 2012 pour investir les bénéfices du tunnel routier du Mont-blanc (20 millions d’euros par an) dans le développement de l’intermodalité route/ferroviaire, ce fonds est détourné pour financer l’aménagement d’une galerie de sécurité du tunnel routier du Fréjus transformée en deuxième tube routier en toute illégalité15.

L’État lui-même se trouve en plein conflit d’intérêts puisque les deux tunnels routiers sont sa propriété avec les collectivités, puisque la diminution du transport routier de marchandises dans les tunnels (dont les péages des poids lourds représentent 70 % des recettes) les précipiterait dans la faillite.

Le Lyon-Turin, un projet prométhéen et dévastateur pour l’environnement

Le bilan carbone de la solution fondée sur la ligne existante est immédiatement positif, contrairement à la compensation du nouveau projet qui adviendra au mieux en 2047 selon le promoteur TELT (Tunnel Euralpin Lyon-Turin, société de droit français détenue à 50% par l’Etat français et à 50 % par l’État italien), avec des hypothèses très optimistes d’augmentation de trafic et de mise en service en 2033. D’autres scenarii soutenus par la Cour des comptes européenne16 misent plutôt sur un équilibre à échéance de 50 ans après la mise en service, soit au plus tôt en 2085.

À cette date, la France – et singulièrement les Alpes – sera vraisemblablement à +4°C de réchauffement selon le GIEC.

Les fortes chaleurs qui règnent sous la montagne risquent faire de ce projet présenté comme « écologique » un gouffre énergétique climatisé 24h/24

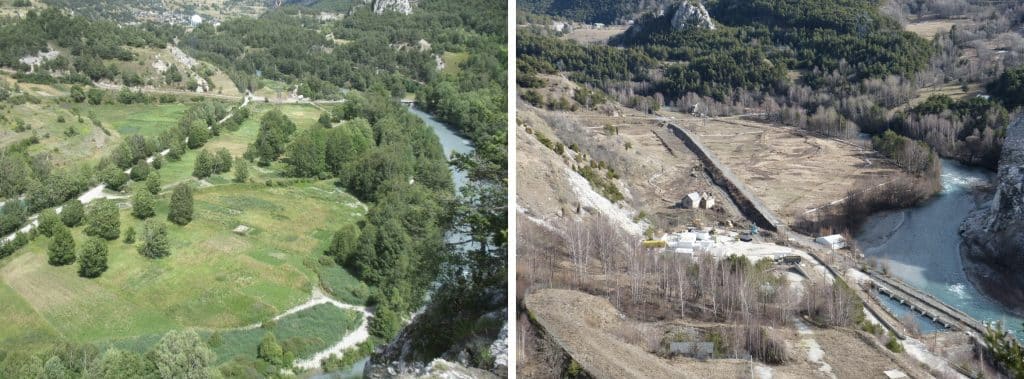

Le désastre environnemental ne se limite pas à l’émission de CO2 liée aux travaux et au faible report modal actuel. Il concerne également la pollution de l’air due à l’émission de particules fines par les milliers de rotations de camions pour le chantier. Un autre saccage concerne l’artificialisation de 1500 hectares de terres agricoles ou de zones humides naturelles dans la vallée de la Maurienne et sur le trajet de l’avant pays savoyard, et ce jusqu’à Lyon. Ces terres sont et resteront indispensables pour maintenir une part d’autonomie locale dans la production alimentaire.

En outre, les déblais produits par le creusement des 360 km de galeries ne seront au mieux recyclables qu’à 25%. Des millions de mètre cubes devront être transportés et stockés sur des dizaines d’hectares, dans des étangs ou carrières alors même que certains d’entre eux, plus nocifs (amiante, radioactivité) compte tenu de la géologie locale, ne peuvent être enfouis que dans des conditions strictes. Sur le plan géologique, le val de Suse contient en effet des mines uranifères et l’amiante est présent naturellement dans les roches.

Il est par ailleurs avéré de longue date que tout creusement de tunnel entraîne le drainage des eaux stockées dans la montagne. Elle ne se vide évidemment pas en quelques jours. Des années après leur construction, les tunnels continuent à épuiser les massifs : petit à petit, le niveau de l’eau dans la roche baisse et les sources se tarissent. C’est ce qui s’est produit, dès les travaux préparatoires en 2003, sur la commune de Villarodin-Bourget en Savoie. Il y a sur le parcours du tracé plusieurs dizaines de captages d’eau potable juridiquement protégés et potentiellement impactés tant qualitativement que quantitativement par un drainage évalué entre 65 et 125 millions de mètres cube par an17, soit la consommation annuelle de près de deux millions d’habitants.

Le creusement des tunnels dans ce périmètre de protection est normalement interdit par arrêté du Préfet. C’est pourquoi la préfecture de Savoie a insidieusement lancé en mai 2024 une révision des arrêtés d’utilité publique de captages d’eau pour autoriser les excavations à l’aplomb des périmètres de protection des captages et rendre ainsi les travaux légaux. Tous ces petits arrangements constituent des atteintes à l’environnement de la montagne et à son écosystème.

Écouter aussi sur Terrestres : Les sons terrestres – Virginie Maris et Alessandro Pignocchi, « En travers de la route », octobre 2023.

Mais la montagne ne se laisse pas faire et de nombreux aléas géologiques devraient alerter les apprentis sorciers. En 2019, le creusement d’une partie de galerie a provoqué la chute de la nappe souterraine à hauteur de 150 m. Ce déplacement massif d’eau a également provoqué l’enfoncement exceptionnel de plusieurs centimètres d’un barrage hydroélectrique situé à proximité18.

En mars 2024, des cavités sont apparues lors du creusement d’un puits de ventilation à Avrieux, obligeant les entreprises à développer un prototype de robot pour les combler avec des milliers de tonnes de béton19.

Enfin, les conditions de travail et d’exploitation futures seront complexifiées par les fortes chaleurs qui règnent sous la montagne compte tenu des phénomènes géothermiques naturels qui font atteindre des températures dépassant les 50°C, transformant ce projet présenté comme « écologique » en gouffre énergétique climatisé 24h/2420.

Autant de preuves que la prise en compte de l’environnement et la gestion des risques interviennent loin derrière les paramètres économiques ou géostratégiques.

En lutte ! Il n’est pas trop tard pour faire annuler ce projet

La lutte est bien sûr inégale entre les populations qui refusent le saccage de leur lieu de vie et les acteurs institutionnels et économiques. Une déclaration commune, dite charte d’Hendaye21, a bien été élaborée entre des organisations opposées aux LGV en France, Italie et Espagne, mais peu de résultats en ont découlé du fait de la difficulté à mobiliser les organisations contre des projets ferroviaires.

En Italie, après 30 ans de lutte, les manifestations continuent mais certaines volontés se sont émoussées. De plus en plus de maires initialement hostiles au projet acceptent les compensations du promoteur TELT.

Côté français, la population est éparpillée sur un vaste territoire ou « la démarche grand chantier22 » mise en place par l’État, la région, le département et TELT est très efficace pour s’assurer le soutien des élus locaux grâce à des subventions auxquelles ils ont de toute façon droit par le financement public. Des primes à la rénovation des logements sont par exemple attribuées aux propriétaires qui louent leur habitation aux travailleurs du chantier. Cette organisation a déjà fait ses preuves lors de la mise en place du programme électronucléaire français. À l’inverse, les budgets engloutis par ce projet voué à la faillite financière, feront défaut pour l’ensemble des communes qui se voient imposer des réductions budgétaires contre le silence de ceux qui en profitent.

Il n’est pas trop tard pour annuler ce projet : en 20 ans, à peine 5% des travaux du tunnel transfrontalier sont effectués, c’est à dire moins de 2% de l’ensemble du tracé.

Il nous faut déjouer ces funestes perspectives et convaincre les populations de sauvegarder l’intégrité écologique et sociale de leur territoire.

Il nous faut faire pression pour que les différents exécutifs, la SNCF, les syndicats, les organisations environnementales fassent appliquer les recommandations du CNTE en matière d’exploitation de la ligne existante pour arrêter la gabegie financière, le désastre environnemental et la dégradation de la santé publique dus à ce projet imposé et inutile.

Il ne faut pas nous résigner à subir les contraintes sur nos vies quotidiennes de ce projet, ni nous adapter à sa présence, mais au contraire refuser cette menace et continuer le combat par tous les moyens juridiques, politiques, médiatiques et de désarmement possible. Même si l’État se montre de plus en plus féroce dans sa répression vis-à-vis des mouvements de résistance, qu’il aménage de nouvelles lois scélérates et tente de les dissoudre, nous ne pouvons pas nous laisser intimider et capituler vis-à-vis des générations futures.

Il n’est pas trop tard pour annuler ce projet : à ce jour et en 20 ans, à peine 5% des travaux du seul tunnel transfrontalier sont effectués, ce qui correspond à moins de 2% de l’ensemble du tracé23.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Commission européenne, Confédération suisse, DG MOVE, Office fédéral des transports (OFT), « Observation et analyse des flux de transports de marchandises transalpins. Rapport annuel 2019 » (document pdf).[↩]

- Tarifs du tunnel routier du Fréjus ; tarifs au Tunnel du Mont Blanc pour les poids lourds.[↩]

- Lettre de la FNTR (Fédération Nationale des Transports Routiers) et des Amis de la Terre à Elisabeth Borne (document pdf).[↩]

- « Lyon-Turin ferroviaire, Dossier de presse », 2014 (document pdf).[↩]

- Direction des transports terrestres, « Schéma directeur national des liaisons ferroviaires à grande vitesse », p.13 (document pdf).[↩]

- Commission européenne, « CEF Transport Military Mobility call for proposals », 2023.[↩]

- Radio-télévision suisse, « Vincent Ducrot : « Les politiciens aimeraient tout de suite une solution » » ; Consoglobe – Planetoscope, « Le train en France » ; Wikipedia, « Chemins de fer fédéraux suisses » ; Ministère de la transition écologique, « Réseaux ferroviaires exploités par la SNCF ».[↩]

- Autorité de régulation des transports, « Comparaison France – Europe du transport ferroviaire », p.10 : « Utilisation du réseau » (document pdf).[↩]

- « Avis sur le projet de loi d’orientation des mobilités Adopté le 13 novembre 2018 », p.4/6 et 5/6 (document pdf).[↩]

- Ministère de l’équipement, des transports et du logement, « La politique française des transports terrestres dans les Alpes », p.54 (document pdf).[↩]

- Liaison ferroviaire Lyon – Turin, de Saint-Jean de Maurienne à la frontière franco-italienne, « Évaluation socio-économique », p.5 (document pdf).[↩]

- Voir le site du tunnel du Mont-Blanc et celui du tunnel de Fréjus.[↩]

- Région Auvergne-Rhône-Alpes, « Lyon-Turin – Observatoire de la saturation ferroviaire ».[↩]

- Presidioeuropa, « Turin-Lyon, les travaux n’ont jamais arrêté – Citoyens responsables contre gouvernements arrogants – Le projet est en difficulté » (en italien).[↩]

- « Déclaration conjointe du Ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche de la République française et du Vice-Ministre des Infrastructures et des Transports de la République italienne sur la modification du tunnel routier du Fréjus » (document pdf).[↩]

- Cour des comptes européenne, « Infrastructures de transport de l’UE: accélérer la mise en œuvre des mégaprojets pour générer l’effet de réseau dans les délais prévus », p.36 (document pdf).[↩]

- ECORYS Nederland BV (NL) pour la Commission européenne, « Analyse des études faites par LTF sur le projet Lyon – Turin (section internationale) », p.47 (document pdf).[↩]

- Mickaël Correia et Jade Lindgaard, « Lyon-Turin : le mégaprojet de tunnel impacte l’eau de la montagne », Mediapart, 16 juillet 2024.[↩]

- Stéphanie Frank, « Lyon-Turin : des cavités mettent en danger le calendrier », Le Moniteur, 21 mars 2024.[↩]

- Antonio Dematteis, Piergiuseppe Gilli, Maria Elena Parisi et Lorenzo Ferrero, “Maddalena exploratory adit : feedback on hydrogeological and geothermal aspects”, Acque Sotterranee-Italian Journal of Groundwater, vol.5 n°3, 2016.[↩]

- Presidioeuropa, « Charte de Hendaye, Déclaration commune du 23 janvier 2010 ».[↩]

- Démarche grand chantier Lyon-Turin, « Développer des projets d’avenir en Maurienne ».[↩]

- Voir la carte du site « Élever la voie ».[↩]