Introduction par Rémi Beau et Virginie Maris

La récente disparition de Raphaël Larrère est une triste nouvelle. La pensée écologique perd un précieux compagnon de route qui n’a cessé d’aiguillonner ses développements par ses activités de chercheur, d’auteur et d’éditeur. Des études rurales à l’histoire de la protection de la nature, en passant par les éthiques environnementales et animales, Raphaël Larrère a arpenté une grande diversité de territoires géographiques et conceptuels, dessinant une trajectoire libre et singulière dans le monde de la recherche. De ce dernier, il a observé, souvent d’un œil critique, les profondes transformations depuis son entrée à l’INRA dans le milieu des années 1960. Faisant peu de cas des frontières disciplinaires – il aimait à rappeler avoir été recruté en tant qu’assistant en économie sans posséder le moindre diplôme de cette discipline –, il fit de la sociologie en agronome, de l’éthique en sociologue, de l’écologie en ruraliste et de la philosophie en écologue.

Quatre grandes thématiques de recherche l’ont plus particulièrement occupé. La dynamique des systèmes agraires fut, en premier lieu, au cœur de ses travaux des années 1970, qui donnèrent lieu à plusieurs monographies régionales (le plateau de Millevaches, la Margeride, l’Aigoual). Dans les années 1980 vint le temps des études forestières, incluant l’analyse de la place des forêts dans les systèmes agraires et l’histoire de la foresterie. Au début des années 1990 s’est ouverte la période consacrée à la question environnementale qui ne l’a plus quitté. Elle l’a conduit à étudier de près, aux côtés de Catherine Larrère, la littérature anglo-saxonne des éthiques environnementales, tout en se donnant des points d’observation sur les pratiques qu’offraient notamment le Comité national de la protection de la nature, les conseils scientifiques de parcs nationaux, ou encore différents comités d’éthique. La participation aux travaux du Comité d’éthique et de précaution de l’INRA fut précisément pour lui l’occasion d’enquêter plus spécifiquement sur une quatrième thématique : l’expérimentation animale et, plus tard, la question de la conscience animale.

S’il a ainsi multiplié les terrains, les méthodes et les objets d’enquête, quelques invariants caractérisent cependant sa posture de recherche : une certaine défiance à l’égard des généralisations théoriques, le respect des connaissances scientifiques et le refus du scientisme, l’attention à la diversité des regards portés sur un milieu ou sur une question, la juste distance, enfin, permettant d’établir une proximité critique avec les différentes communautés de recherche avec lesquelles il dialoguait.

En hommage, nous republions ici un texte de la « première période », celle de Clermont-Ferrand et du Laboratoire d’économie de l’élevage de Theix (1971-1977). Il s’agit de la première monographie régionale menée par Raphaël Larrère sur le plateau de Millevaches. On y découvre son style de recherche et d’écriture, mais aussi une ligne directrice qui orientera la plupart de ses investigations en direction de nœuds de sciences, de politique et de rapports sociaux. Celle-ci consiste à mettre à l’épreuve de l’enquête des discours sur les milieux ou sur la société qui se parent d’une autorité scientifique. Dans le cas de Millevaches, le point de départ est un sérieux doute sur la valeur scientifique d’une « théorie » en vigueur décrivant des « seuils de sociabilité » en-dessous desquels un territoire serait condamné à la désertification. Associant enquête qualitative et analyse quantitative, Raphaël Larrère s’applique, contre tout déterminisme économique, social ou environnemental, à rendre compte de la complexité des logiques d’acteurs qui s’affrontent pour le contrôle de l’espace. Il s’emploie à montrer comment la rhétorique de la désertification des campagnes dramatise à dessein les transformations de l’espace rural pour mieux justifier la nécessité d’y déployer de nouveaux modes de mise en valeur. Derrière les promesses de rationalisation de l’aménagement du territoire, le texte révèle peu à peu les incertitudes économiques, agronomiques et écologiques à travers lesquelles certains acteurs puissants s’orientent, avec pour seule boussole la satisfaction de leurs intérêts de court-terme.

Si ce texte publié en 1978 peut sembler un peu daté tant il est attaché à la période de « déprise agricole » qui suivit les grandes lois d’orientation agricole du début des années 1960, certaines problématiques qui y sont introduites restent d’une actualité frappante et résonnent à de nombreux égards avec des considérations qui sont au cœur des réflexions menées au sein de la revue Terrestres.

D’abord et sous forme de clin d’œil, nous confessons un attachement de longue date à cette région qui, dans les histoires politiques et personnelles qui tissent la revue Terrestres, n’a cessé de jouer un rôle important d’inspiration, de refuge et de camaraderie. Que certains députés d’extrême-droite y voient aujourd’hui un haut lieu du « wokisme » ou une base arrière de l’ultra-gauche1 ne peut qu’ajouter à l’affection que nous portons à ce territoire.

Ensuite et de façon moins anecdotique, cet article publié en 1978 aborde une série de questions dont l’examen politique demeure absolument nécessaire aujourd’hui. Dans l’entremêlement des questions écologiques, agronomiques et sociales de cette mutation du territoire se dessinent plusieurs thèmes : le foncier, la paysannerie, la foresterie, le sauvage.

L’évidence avec laquelle l’auteur met la question du foncier au cœur de son analyse fait écho à un tournant récent de l’écologie politique, qui, à travers des collectifs comme « Reprises de terre2 » ou dans les stratégies de lutte déployées par des mouvements comme les Soulèvements de la terre, centralise la question de l’accaparement des terres. L’introduction historique de cette monographie décrit avec finesse le passage d’une gestion collective des parcours communaux à une privatisation qui mène à l’exploitation capitaliste de l’espace. Alors que nous sommes nombreux à souhaiter revitaliser « la forme commune3 », il semble opportun de comprendre ce qui a été détruit pour tenter de le réactiver. De même, l’attention portée aux enjeux de transmission des terres, l’enchevêtrement des ressors familiaux, psychologiques, politiques et économiques qui s’y trament n’est pas sans rappeler les questions que se posent aujourd’hui des structures comme Terre de liens et plus généralement celles et ceux qui tentent de soutenir l’installation paysanne face à l’agrandissement des grandes exploitations voisines ou l’accaparement des terres par des multinationales de l’agro-industrie4 et des nouvelles énergies.

Par ailleurs, cette enquête qui donne à voir la diversité des points de vue et des intérêts autour d’un même territoire témoigne de l’attention et du respect que l’auteur accorde à la paysannerie. Évitant les écueils de l’idéalisation comme de la condescendance, il rend compte de la complexité de la situation paysanne dans cette période de grandes mutations agricoles. En pleine semaine d’élections syndicales pour le monde agricole, la justesse de ce regard est inspirante. Elle permet de rappeler ce double rôle de la paysannerie, localement dans l’entretien écologique des milieux et la vitalisation sociale des territoires, à l’échelle nationale comme acteur d’une économie soucieuse de qualité et de durabilité face à la mise en concurrence mondialisée.

L’autre pôle d’action majeur de cette lutte pour le contrôle de l’espace est la foresterie. L’opposition symbolique de l’arbre et du champ se concrétise sur le plateau de Millevaches, comme, historiquement, dans de nombreux territoires de déprise agricole, sous la forme d’un rapport de force entre la puissance étatique et une société paysanne. Sur ce point, tout un pan des travaux de Raphaël Larrère s’est orienté de façon précoce vers l’analyse critique des discours forestiers, afin de débusquer derrière l’ « emphase forestière5 » l’expression utilitariste de la rationalité administrative. Si l’article rend compte de la complexité des logiques d’acteurs, une ligne d’interprétation se dégage nettement : après avoir précipité la « fin des paysans » par ses lois de modernisation agricole, l’État a appuyé le reboisement (et avant toute chose l’enrésinement) comme seule voie pérenne et rentable, pour assurer la continuité du contrôle de l’espace face à la menace qu’auraient incarné l’embroussaillement et la progression de l’inculte. La dramatisation du discours sur la désertification servait ainsi une stratégie d’annexion forestière. L’arbre ou le désert, voici l’alternative que suggéraient les politiques incitatives de reboisement et contre laquelle se positionnait l’article en déconstruisant la prétendue « assise scientifique » de ce déterminisme économique. Quelque cinquante ans plus tard, la lutte contre l’extractivisme forestier se poursuit et s’intensifie face aux poussées nouvelles de l’industrialisation de la filière bois6.

Un autre intérêt contemporain pour cet article peut venir, paradoxalement, de ce dont il ne parle pas ou qu’il peine à nommer dans le contexte intellectuel des années 70. Alors que Raphaël Larrère dédiera une grande partie de sa vie à penser et à défendre la nature, le monde sauvage n’est encore désigné dans ce texte que de façon négative, sans que l’on puisse déceler avec clarté quelle relation l’auteur lui-même entretient avec ces formes spontanées de réensauvagement. D’un côté, l’enfrichement est clairement associé à une dégradation des milieux, il est question de terres « incultes », et les propos de la DDA qui parle « d’une nature sauvage franchement hostile » sont cités sans prise de distance particulière. Il est partout question de « mise en valeur » des milieux et l’alternative elle-même portée par le titre de l’article entre désertification et annexion de l’espace rural semble captive d’une vision strictement anthropocentrée de la valeur des espaces. Et pourtant, pour qui chercherait les prémisses des engagements à venir de Raphaël Larrère, l’attention qu’il porte à l’écologie des milieux et la distance qu’il prend par rapport aux discours catastrophistes de la désertification témoignent tout à la fois de sa connaissance fine de la nature et de sa confiance dans la possibilité d’en faire « bon usage7 ». Il faudra quelques décennies encore, dans la carrière du chercheur et plus largement dans la société, pour que pointe l’idée que l’on puisse éventuellement passer d’un « bon usage » au « non-usage ». Les engagements de Raphaël Larrère dans le groupe de travail « Wilderness et nature férale » de l’UICN ou son inlassable dévouement auprès des parcs nationaux témoignent amplement de cette trajectoire. Finalement, la confiance de l’auteur dans la réversibilité des cycles d’usages paysans et de déprises des terres pointe vers une conclusion qui reste d’actualité : sur le plateau de Millevaches comme ailleurs, ce n’est pas plus le monde sauvage que la paysannerie qui menacent les conditions d’habitabilité, écologiques et sociales, de nos milieux de vie. C’est l’appropriation capitaliste des terres et son instrumentalisation radicale de la nature.

Nous espérons qu’en partageant avec vous ce texte un peu long mais ô combien inspirant, nous contribueront à faire connaître et vivre la pensée de cet inlassable arpenteur des espaces ruraux, des milieux naturels et champs intellectuels qui, par son amitié et son exigence scientifique, n’a cessé de nous inspirer et nous inspirera longtemps encore.

Rémi Beau et Virginie Maris – Jeudi 16 janvier 2025

De la fin du Moyen Âge au début de notre siècle, les paysans de Millevaches associèrent une céréaliculture de maigre subsistance à l’utilisation pastorale de vastes landes communales. Pauvre pays que ce plateau, dont l’histoire fut jalonnée de disettes. Pauvres ces habitants qui devaient émigrer chaque été et s’employer comme maçons.

Justement, à la fin du XIXe siècle, le marché du travail se transforme. L’émigration saisonnière décline. L’exode la remplace. Le statut communal des parcours est remis en cause par la nécessité, pour ceux qui restent au pays, de développer la production marchande. Alors, les communaux sont divisés entre les ayants droit. Les prés et les pâtures gagnent sur les terres et les landes, et les parcelles marginales sont boisées. Ainsi, les paysans réorganisent leur espace, tirant parti des aptitudes herbagères et ligneuses de la région.

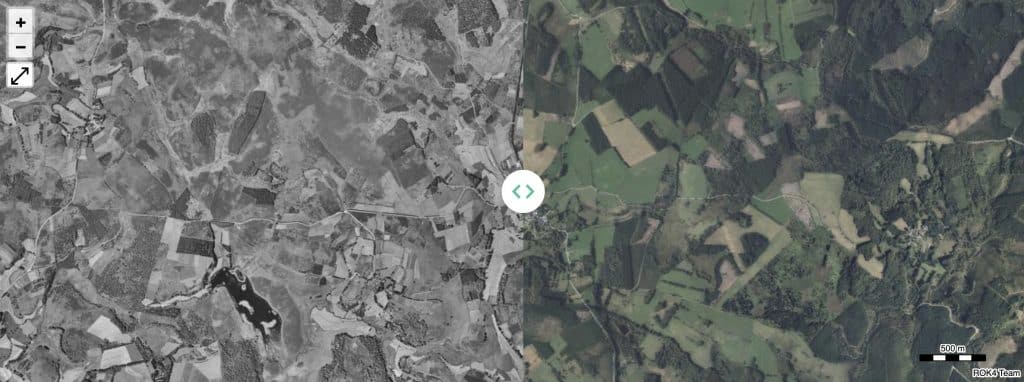

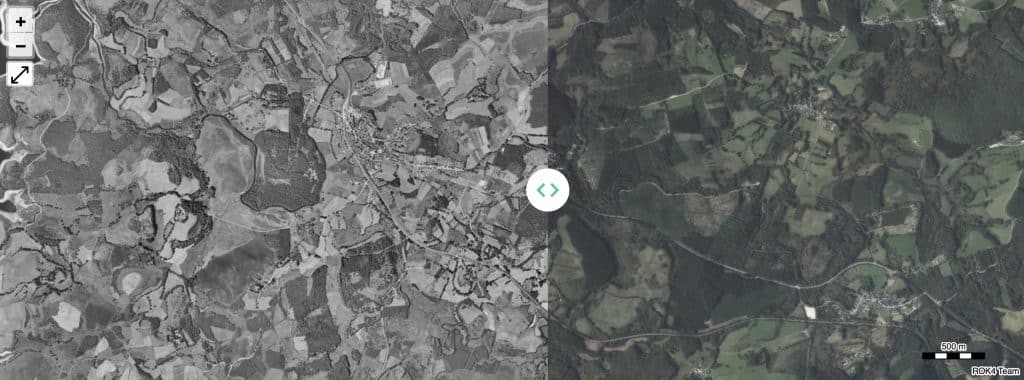

Mais, depuis une quinzaine d’années, se manifeste un repli généralisé de cette mise en valeur agricole. Les paysans perdent le contrôle d’un sol où progressent les friches et plus encore les plantations d’épicéas qu’effectuent des propriétaires — pour la plupart citadins. À cette mutation correspond un dépeuplement prononcé. Les habitants parlent de leur région comme d’un pays qui se meurt…

Le plateau de Millevaches va-t-il donc devenir, à plus ou moins brève échéance, un « désert » agricole, couvert de broussailles et de forêts ; un territoire abandonné, ou mal entretenu par des propriétaires absentéistes ? Sommes-nous à la fin d’une histoire ?

Il s’avère que nous sommes plutôt à une croisée des chemins. Ce territoire, que les paysans ne parviennent plus à contrôler, est un espace convoité. D’autres catégories sociales y inscrivent le mode de mise en valeur qui correspond à leurs objectifs économiques. Les transformations contemporaines ouvrent la voie à de nouvelles formes de production, à une nouvelle organisation de l’espace, tendant à faire du plateau une des principales réserves ligneuses de l’industrie.

Les transformations du système agraire sur le plateau de Millevaches

Le système agropastoral

Au XIXe siècle, le plateau de Millevaches est un pays granitique de vastes landes, avec des oasis de verdure aux abords des hameaux. Dans cette contrée isolée, juste effleurée par le chemin de fer (à partir de 1850), les habitants doivent d’abord pourvoir au pain, et sur les terroirs les plus accessibles, ils pratiquent une céréaliculture d’auto-subsistance. Le seigle revient tous les deux ou trois ans, alternant avec sarrasin, avoine, tubercules et jachères. Vers 1880, la sole labourable ne représente guère que 15 à 20 % du territoire [V. Brenac 1882]. Une superficie équivalente de prés de fauche et de pâtures assure l’entretien des animaux de trait et l’alimentation hivernale des brebis.

Subordonné à la production des céréales, l’élevage bovin est avant tout cheptel de trait. Point de production marchande régulière en ce qui le concerne : tel vend quelques veaux au boucher, tel autre à un engraisseur, certains gardent quelques bœufs gras, d’autres les dressent et les vendent comme bêtes de somme. Avec ce cheptel réduit aux nécessités du labour, le recyclage des éléments fertilisants par le fumier est insuffisant. La terre, déjà pauvre, en paraît encore plus ingrate. Sur un noyau cultivé peu étendu, peu fertilisé, sur ces sols acides et froids, sous ce climat pluvieux, la production céréalière est faible, aléatoire. Mais chaque finage cultivé est entouré de vastes landes de callunes. Elles couvrent 60 à 70 % de la superficie totale des villages. Ce sont les communaux8. En vertu de droits d’usage acquis au cours du Moyen Âge, les habitants de chaque hameau y conduisent leurs troupeaux de moutons. Cet élevage ovin, producteur de laine et d’agneau « gris » vendus pour l’embouche dans les foires périphériques, constitue la principale production marchande des paysans de Millevaches.

Le communal est vaste. Point n’est besoin ici de berger de village ni de règlement strict pour répartir le nombre de moutons que peut tenir chaque ayant droit9. Chacun conduit donc sur la lande autant de brebis qu’il est capable d’en nourrir l’hiver. Ayant prés, pacages et bâtiments, les grandes métairies et les laboureurs peuvent élever d’importants troupeaux. Du bien commun, ils se taillent ainsi la part du maître. Mais les petits paysans aussi, même les paysans sans terre, parviennent à en tirer parti. Ils ont presque toujours quelques brebis. Ils peuvent, en outre, pratiquer une culture temporaire de seigle, par écobuage, sur certains tènements. Ainsi, le communal « prolonge les inégalités sociales tout en les atténuant » [A. Fel 1962]. Qui songerait alors à contester le statut de ces vastes parcours, se trouverait bien isolé dans le village.

Une céréaliculture pauvre, une utilisation très extensive de vastes étendues de landes…, voilà qui ne permet guère aux habitants de subvenir à leurs besoins. Aussi, depuis longtemps, beaucoup d’entre eux pratiquent-ils l’émigration saisonnière. La plupart vont chaque été s’employer dans les villes. Ce sont les maçons limousins. Avec les Creusois de la Marche, ils ont construit Versailles. Lorsque vient le Second Empire et l’essor considérable du capitalisme industriel, les villes s’étendent et sont remaniées. Le baron Haussmann couvre Paris de ses travaux. La Montagne limousine est alors à même de fournir à l’industrie du bâtiment une main-d’œuvre expérimentée, sachant vivre à la dure et, finalement, bon marché. L’ampleur du « limousinage » est telle10 que la vie économique du plateau en vient alors à dépendre de l’émigration saisonnière et des revenus qu’elle procure.

La crise du système agraire et son dénouement

Ayant acquis pour fonction principale d’assurer la subsistance hivernale d’un prolétariat saisonnier, le système agropastoral est bloqué… et fragile. Tant que l’industrie a besoin de cette force de travail, tant que les revenus du limousinage parviennent à compenser les faiblesses de la production, il n’est pas d’amélioration possible de la mise en valeur.

À la fin du XIXe siècle décroît l’ampleur des grands travaux d’infrastructure urbaine. Le bâtiment met en œuvre des chantiers permanents et, pour l’embauche saisonnière dont elles ont encore besoin, les entreprises préfèrent désormais importer des maçons italiens. Le rapide déclin de l’émigration saisonnière condamne le système agropastoral du plateau.

Si les revenus saisonniers diminuent, il n’y a d’autre solution que d’émigrer ou de développer une petite production marchande en étendant et en intensifiant le noyau cultivé. Cette seconde voie devient possible dès que les hommes valides ne partent plus à la saison des gros travaux. Mais elle n’est pas ouverte à tous. Les plus pauvres, ceux qui n’ont que leurs bras, quelques brebis sur le communal et un lopin de terre, doivent partir définitivement pour la ville. Pour la plupart des autres, l’intensification se heurte à l’absence de capitaux et l’extension du noyau cultivé au statut communal des parcours.

Au cours de ces mêmes années, concurrencé par l’élevage intensif des plaines, le mouton maigre du plateau se vend moins bien. S’amorce ainsi le déclin de l’élevage ovin, renforcé par l’exode des pauvres parmi lesquels se recrutaient les bergers. La régression s’amplifie lors de la Première Guerre mondiale. Le pacage est de plus en plus extensif. La callunaie devient alors très dense, éliminant les graminées de la lande11. Où les troupeaux ne passent plus, s’installent des formations arbustives spontanées. Le consensus social sur le statut communal des parcours éclate alors. Des dernières années du XIXe siècle à 1920, leur sort devient un enjeu : comment seront-ils mis en valeur et au bénéfice de qui ?

Trois points de vue s’affrontent. Certains paysans riches, certains propriétaires de domaines veulent profiter de la crise pour obtenir un partage censitaire du communal, ou une simple location des tènements aux plus offrants.

Petits paysans et journaliers s’opposent à ces projets. S’ils furent, jadis, les défenseurs les plus résolus du communal, ils optent désormais, ayant besoin de terres, pour une division égalitaire par foyer. Sur les lots qu’ils pourraient acquérir de la sorte ils pensent défricher les meilleures parcelles, élever plus de vaches, produire plus pour le marché.

Mais, déjà, interviennent les forestiers. Où ne subsistent que landes, ils ont « découvert » des vestiges d’antiques forêts. Dans le déclin du pacage extensif, dans la colonisation naturelle des bruyères, abandonnées par des essences arbustives, ils voient un retour spontané à l’équilibre naturel de la région. C’est d’avoir trop détruit la « forêt primitive » que se meurt, selon eux, le système agropastoral. Si le climat est rigoureux, les rivières irrégulières, les fonds marécageux, c’est que la forêt n’est plus là. La reconstitution d’un massif, malencontreusement détruit par des paysans trop préoccupés de leur subsistance, doit améliorer les conditions de la production agricole. Il convient ainsi de renouer avec la vocation originelle du pays. Il faut boiser les communaux ! Malheureusement nous savons aujourd’hui que l’existence d’une forêt primitive ne peut être prouvée avec rigueur que sur les contreforts du plateau. Quant aux influences bénéfiques de la forêt sur le climat, elles n’ont toujours pas été démontrées de façon convaincante…

Les forestiers croient-ils vraiment à cette argumentation historique et écologique ? Sans aucun doute. Mais ils ont aussi d’autres projets, quoique moins explicites. Pour rétablir l’équilibre naturel, il pourrait suffire de mettre en défens certaines landes, de favoriser leur colonisation par le pin sylvestre et le bouleau, puis, sous leur ombre, l’installation du hêtre et du sapin. Il suffirait de planter quelques versants abrupts. Mais ce que proposent les forestiers, c’est la plantation de pins sylvestres et le développement de la sylviculture ; c’est la constitution d’un massif forestier productif et utile à l’économie nationale. Les houillères sont alors en pleine expansion. Elles ont besoin d’étais de mine. Pourquoi n’installe-t-on pas sur ces communaux sous-utilisés une forêt de pins sylvestres dont les produits trouveraient débouché auprès des proches mines de l’Auvergne ? Ce que proposent les forestiers, ce n’est donc point la reconstitution d’un équilibre naturel synonyme de paradis perdu, mais une nouvelle forme d’artificialisation du milieu dont la possibilité (faillite du système agropastoral) comme la nécessité (développement de l’industrie extractive) sont conjoncturelles.

Mais le discours historico-écologique des forestiers institue cette forêt nouvelle comme héritière légitime du système agraire décadent. À ceux qui douteraient de la sylviculture sur des landes où, de mémoire humaine, aucun arbre — sinon rabougri — n’a poussé, la découverte du massif primitif donne une raison d’espérer que le bois ne fera pas défaut. Aux paysans qui veulent partager les communaux et défricher les landes, les considérations sur les bienfaits écologiques de la forêt suggèrent que leurs efforts seront vains s’ils ne laissent pas de place aux plantations résineuses.

Ce que proposent les forestiers, c’est la constitution d’un massif productif et utile à l’économie nationale. Les houillères sont alors en pleine expansion et elles ont besoin d’étais de mine.

De 1900 à 1914, les petits paysans parviennent, ici ou là, à diviser le communal selon leurs vues. Rien n’est encore joué cependant, car ils se heurtent tant aux pouvoirs publics (acquis aux aspirations forestières) qu’aux notables de la région. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Vazeilles, garde général des Eaux et Forêts, chargé à ce titre de promouvoir le reboisement du plateau, soumet le point de vue strictement forestier à celui des petits paysans.

Dirigeant local du parti socialiste (puis, après le Congrès de Tours, du parti communiste), Vazeilles a pour objectif politique de soustraire les petits et moyens paysans à l’influence des notables et, la rupture opérée, d’en faire les alliés du mouvement ouvrier. Dans ce but, il s’appuie sur la contradiction qui se fait jour entre la masse des paysans et les gros producteurs quant au statut des communaux. Il se propose de défendre les intérêts économiques des petits et moyens paysans. Il soutient donc leur point de vue sur le mode de partage des pacages communs.

Mais Vazeilles n’en est pas moins forestier. Il se révèle même particulièrement soucieux d’étayer la vocation ligneuse de la région. Il va concilier ces deux points de vue par la recherche d’un équilibre agrosylvopastoral dont le but final est « d’apporter un peu plus de bien-être dans la région » [M. Vazeilles 1917]. Pour qu’il en soit ainsi, la forêt ne doit en aucune façon empiéter sur le domaine dont les paysans ont besoin pour vivre. Ses revenus, lorsqu’ils viendront, devront permettre d’intensifier la production et d’améliorer l’habitat. À cette fin, la forêt doit être plantée par les paysans et leur appartenir. Dans son livre largement diffusé, Vazeilles préconise une intensification progressive des lots de communaux acquis. Il invite les paysans à reboiser, à temps perdu, les parcelles les moins accessibles ou les plus pauvres. Il adjure les pouvoirs publics de subventionner ces petites plantations. Il persuade les premiers que la forêt peut être utile s’ils la contrôlent. Il convainc les seconds que le reboisement paysan est plus facile à réaliser, moins coûteux, moins risqué et finalement plus efficace qu’une expropriation de communaux en vue de leur plantation directe par l’État.

Renforcés par ce projet cohérent (et par le soutien qu’il obtient des pouvoirs publics), organisés en un syndicat des « travailleurs de la terre » dont Vazeilles est l’artisan (il en deviendra le dirigeant lorsqu’il démissionnera de ses fonctions administratives), les petits paysans parviennent à imposer leur point de vue12. Les communaux sont partagés. Le système agropastoral détruit, l’intensification de la production et le reboisement sont à la portée de tous.

Le développement de la petite production marchande et le reboisement paysan

La petite production marchande intensive en Millevaches et la forêt paysanne

Ainsi, par une sorte de réforme agraire, peut se développer en Millevaches une petite production marchande intensive. Le noyau cultivé s’étend au détriment des landes. Amélioration progressive, comptant plus, suivant les conseils de Vazeilles, sur le savoir-faire des paysans et l’investissement de leur travail que sur des capitaux que la plupart ne sauraient avancer. Les bruyères les plus accessibles, les parcelles les mieux exposées sont défrichées (après une ou deux cultures de sarrasin, on y installe une pâture, ou mieux, un pré de fauche). Sur les autres sont parqués les animaux (des ovins lorsqu’il en reste, mais surtout des bovins). Le piétinement et la fumure feront régresser la callune au profit de l’herbage. Sur ce noyau cultivé qui s’étend (et que l’exode répartit entre un nombre plus faible de paysans), l’importance relative de la sole céréalière décroît. Sur ce qui reste de terres labourables, l’introduction de prairies temporaires et de plantes sarclées fourragères (betteraves, topinambours) assure une rotation continue. Augmentent ainsi les disponibilités fourragères et, par là, l’aptitude à conduire du bétail. Chacun peut alors compléter son attelage par un cheptel bovin élevé uniquement pour le rapport. De ce fait, la charge des parcours et des landes à callunes augmente et le pacage s’en trouve amélioré. Avec plus de bétail, le recyclage des éléments fertilisants est aussi plus intense. Fumure et rotation continue tendent à relever les rendements céréaliers. Cela permet à nouveau d’étendre les herbages au détriment des terres labourables. Ainsi, l’ager s’agrandit et s’organise pour assurer le développement d’une production bovine intensive : ce sont les veaux blancs, tels qu’on les produit depuis longtemps dans d’autres régions limousines, tels qu’on en faisait un peu jadis sur le plateau, avec un tour de main artisanal et des soins continus.

Par ce patient effort d’intensification, chacun se trouve cependant avec des lots de landes inutiles. L’amélioration des pacages permet de négliger les parcelles les plus éloignées, les plus inaccessibles. Au lieu d’abandonner ces terres inemployées, les paysans plantent des pins sylvestres.

Chaque famille, en deux semaines automnales, peut enrésiner un hectare. L’État fournit gratuitement les plants. La plantation ne coûte donc au paysan que ce temps de travail qu’il dépense habituellement sans compter. Autant dire qu’elle ne lui coûte rien. Puisqu’il la possède, puisqu’il l’a installée où elle ne le gêne pas, le paysan peut espérer que sa forêt, plus tard, lui sera profitable.

L’effort forestier est donc intense. En 1914, le taux de boisement se situe entre 5,5 et 7 %. Un forestier constate en 1928 que « chaque partage [de communaux] amène en foule des demandes de subventions » [F. Boubal 1928]. Deux ans plus tard, la forêt recouvre déjà 14 à 17 % du territoire… Elle atteindra 23 à 25 % en 1946. Compte tenu de son temps libre et des subventions qu’il obtient, le paysan plante au coup par coup les parcelles dont il n’a plus l’utilité. Le reboisement paysan n’établit pas ainsi un massif forestier mais un « état boisé » [ibid.], une forêt « en timbre poste », mosaïque de parcelles d’âges différents, réparties entre une multitude de petits propriétaires.

L’intensification progressive de l’agriculture, qui fait de cet ancien pays du seigle et du mouton une région d’herbages, le reboisement paysan, qui étend, sur un paysage de landes, son manteau d’arlequin, s’articulent ainsi en un patient effort de mise en valeur du plateau.

La décomposition de la petite production marchande : exode et concentration

Bien qu’elle perfectionne son système de production, bien qu’elle tire un meilleur parti de l’espace qu’elle organise, la petite production marchande n’enraye pas l’exode, loin de là. Sur le marché, dont dépendent désormais leurs conditions de vie, les paysans du plateau sont, dans l’ensemble, défavorisés par la pauvreté de leur sol, l’âpreté du climat, l’éloignement des grands centres urbains et la modicité des avances de capital qu’ils sont en mesure de faire. Cependant ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Le partage du communal n’a fait qu’atténuer l’inégale répartition du sol. Avec plus de moyens, les anciens laboureurs ont pu tirer meilleur parti des lots de communaux, intensifier plus vite que les autres. De nombreuses causes de différenciation viennent se combiner à cette stratification préexistante : les mariages et le nombre d’enfants qu’il en naît, les héritages, l’émigration des collatéraux, l’occasion de récupérer les terres d’un voisin ou, à l’inverse, des adversités imprévues (brucellose, maladie, la parcelle convoitée qui revient à un autre, etc.). À chaque moment il est ainsi des paysans pauvres qui ne parviennent guère à reproduire leurs conditions de production, d’autres « s’en tirent à peu près », d’autres enfin (ayant pu, ou su, profiter des chances que leur offrait leur situation) qui dégagent de leur activité productive un surplus capitalisable.

Deux processus concourent alors à transformer cette différenciation de l’aisance en décomposition de la paysannerie. D’abord, la détérioration des termes de l’échange entre l’agriculture et les secteurs périphériques oblige les paysans à produire de plus en plus pour assurer leur subsistance. Ensuite, l’ouverture aux échanges matériels et sociaux, la transformation (induite par les multiples vecteurs de l’idéologie dominante) du système de valeurs et des comportements paysans conduisent à une évolution des besoins. Ce qui est socialement admis, dans les campagnes, comme l’indispensable niveau de subsistance requiert l’acquisition d’une quantité croissante de biens et de services. Par conséquent, si la valeur relative de la force de travail augmente tendanciellement, si la valeur relative des denrées produites diminue, les exploitants doivent étendre leur superficie, améliorer la productivité de leur travail. Dans les familles les plus pauvres, les enfants sont contraints d’émigrer. N’ayant pas eu les moyens de se développer, le « domaine » disparaît avec le vieux couple d’exploitants. À l’inverse, ceux qui disposent d’une certaine capacité de financement (ou l’acquièrent au prix de privations) peuvent récupérer les terres libérées de la sorte. Ils élargissent ainsi la base de leur production marchande, afin de maintenir, voire d’améliorer, leurs conditions de vie.

On assiste donc à l’élimination des formes productives les moins adaptées aux conditions économiques contemporaines et, dans le même temps, à la transformation, à la croissance des formes les plus efficaces (dont certaines peuvent être éliminées à un stade ultérieur). Au sein de cette petite production marchande en continuelle décomposition, la redistribution du foncier est de règle. Or, dans les conditions concrètes du plateau, cette redistribution est insuffisante. L’exode est massif, mais ceux qui restent ne parviennent pas à récupérer l’ensemble des terres libérées.

La petite production intensive, en Millevaches, ne permet pas aux paysans de contrôler l’ensemble de leur territoire

La production de veau blanc limousin met en œuvre un procès de travail artisanal extrêmement peu productif. Chaque veau est l’objet de soins individuels très attentifs. Pour obtenir une croissance rapide, tout en conservant la blancheur de la chair, le veau, calfeutré dans une étable sombre dont il ne sortira que pour la foire, doit ingurgiter une quantité considérable de lait. L’éleveur fait allaiter ses veaux au pis, deux ou trois fois par jour. Il doit donc, chaque fois, rentrer les vaches des pacages. Les limousines sont médiocres laitières ; et dès le second mois, le lait maternel ne suffit plus à l’alimentation du veau. Aussi l’éleveur étale-t-il les vêlages tout au long de l’année : de la sorte, il dispose à tout moment de vaches en lactation dont le veau est déjà vendu et qui peuvent servir de nourrices aux descendants gloutons des mères déficientes. Chaque veau doit ainsi téter successivement plusieurs vaches et chaque vache nourrit à son tour plusieurs veaux.

Tout cela exige beaucoup de temps, d’attention et de savoir-faire. Dans un tel système productif, les économies d’échelle sont rapidement saturées. Ayant étudié, trois ans durant, une vingtaine d’élevages corréziens, G. Liénard et G. Baud mettent ce fait en évidence :

« On peut constater sur les trois campagnes (dont la conjoncture a été fort différente) qu’en Corrèze le revenu par travailleur n’est pas plus élevé dans les élevages de veau de boucherie de taille moyenne (de 30 à 50 ha de saut avec une moyenne de 39,6 ha) que dans les petites exploitations (moins de 30 ha de SAU [surface agricole utile] avec 22,3 ha en moyenne) […] Parfaitement adapté aux petites exploitations qui ont là un moyen d’intensification ne réclamant pas beaucoup d’input ni d’investissement, ce système ne l’est plus lorsque la surface augmente. L’éleveur […] ne peut plus faire face au travail exigé par les veaux et par le système de production fourragère […] le chargement devient insuffisant […] la qualité des veaux diminue. »

[G. Liénard et G. Baud, 1978]

Au-delà de 25 à 30 ha de superficie, les éleveurs de veau limousin parviennent donc difficilement à maîtriser leur procès de travail. C’est la raison pour laquelle les paysans de Millevaches n’ont récupéré les terres libérées qu’avec prudence, même lorsqu’ils disposaient d’une base d’accumulation. Si les anciennes terres labourables, les prés de fauche, les pacages bien desservis se sont redistribués au sein de la paysannerie, les landes improductives et même les pacages extensifs sont souvent restés sur les bras de leurs héritiers citadins. Si bien que la spécialisation des exploitations dans la production de veau de boucherie participe à la constitution d’une propriété foncière non paysanne. Dans le cadre de la petite production marchande intensive, avant que les reboiseurs n’interviennent pour perturber à leur profit la redistribution du foncier, les paysans perdent ainsi le contrôle d’une partie de leur espace.

Mais il s’agit surtout, dans ce premier temps, de terres marginales, de landes… et de forêts. Car la forêt ne reste pas paysanne, du moins pas intégralement. L’exode et les modalités de la redistribution du foncier opèrent une dissociation entre l’agriculture et la forêt. D’abord, la forêt paysanne tend à changer de mains, passant aux parents émigrés. Il en est ainsi chaque fois qu’une exploitation disparaît sans reprise. Il en est de même, très souvent, lorsque le vieux paysan a un successeur : la plantation revient aux cohéritiers partis en ville. Ce partage permet de diminuer (voire d’annuler) les soultes.

Certes, les paysans conservent encore près du tiers du massif, et les revenus forestiers ont permis à certains d’entre eux de mécaniser leur exploitation et d’agrandir leurs bâtiments. Mais, avec l’exode, la forêt paysanne devient un fait minoritaire. D’autant plus que la tradition forestière incite les héritiers citadins à planter pour leur propre compte. Ils le font, dans un premier temps, à la façon des paysans, au coup par coup, selon les aides qu’ils obtiennent et les économies qu’ils ont pu faire. Ils le font aussi sur des espaces peu utiles à l’agriculture : ceux dont personne n’a voulu.

Ainsi les transformations de la mise en valeur entre les deux guerres ont confirmé la pertinence des conceptions de Vazeilles. Mais la forêt paysanne n’a pas apporté aux habitants suffisamment de bien-être pour enrayer l’exode. À l’harmonie attendue d’un agencement, contrôlé par les paysans, de prés, de terres et de bois s’est substitué un timbre-poste envahissant, anarchique, de plus en plus dissocié de l’agriculture.

Une agriculture qui ne maîtrise plus son espace et des reboiseurs qui se l’approprient

Depuis le début des années 60, la mise en valeur du plateau se modifie profondément. Nous assistons à un repli généralisé de l’agriculture. En 1970, les paysans ne contrôlaient plus que 55 % du territoire (et moins de la moitié dans le tiers des communes), la superficie agricole utilisée diminuait au rythme de 3,8 % l’an. Les deux tiers des terres libérées — estime-t-on (DDA et CERU) — échappent à l’agriculture faute d’acquéreurs, et il ne s’agit plus, comme par le passé, des parcelles « marginales ». À l’inverse progressent les friches, les terres incultes et, plus encore, la forêt. Aux reboisements de petites parcelles qu’effectuaient les paysans et leurs descendants, se substituent les plantations de vastes domaines que réalisent des propriétaires urbains relativement aisés.

L’agriculture ne parvient plus à contrôler son territoire

La crise du veau blanc limousin

Les transformations de l’agriculture des grands bassins laitiers ont profondément modifié les conditions de production du veau de boucherie. La spécialisation laitière et l’intensification, la diffusion des techniques d’allaitement artificiel ont considérablement développé la production de veau du cheptel laitier. Celui-ci représente plus des trois quarts de la production nationale [J. Craney et P. Rio 1974]. De l’éleveur qui alimente à la poudre de lait les veaux de son troupeau au producteur spécialisé, disposant d’un atelier hors-sol sous contrat, toutes les variantes (et elles sont nombreuses) de l’élevage « moderne » de veau de souche laitière assurent une productivité du travail largement supérieure à celle de la technique limousine. Dans de telles conditions, l’éleveur du plateau ne peut subsister que si le veau limousin allaité au pis de la mère bénéficie d’une rente de qualité.

Or, avec la concentration des circuits de transformation et de distribution de la viande, la grande qualité gastronomique du veau blanc limousin le protège de moins en moins de la concurrence des sous-produits plus intensifs de l’élevage laitier. Les structures modernes de transformation et de distribution s’intéressent plus, en effet, à la régularité, à l’homogénéité de la production qu’aux qualités organoleptiques des denrées produites. Certes, le veau limousin est toujours mieux payé, et plus lourd, que le veau de souche laitière, mais la différence tend à s’amenuiser. L’absence d’économie d’échelle au-delà de 20 à 25 vaches ne permet pas aux paysans de Millevaches de compenser, par la croissance, la régression de leur rente de qualité. Le système de production ne parvient donc plus à rémunérer l’importante force de travail qu’il mobilise.

L’élevage extensif : voie ouverte, mais porte étroite

Une reconversion est à l’ordre du jour. Depuis une dizaine d’années, un nombre croissant d’éleveurs s’orientent ainsi vers un élevage extensif. Le troupeau est alors conduit en plein air intégral. Les vêlages sont regroupés entre février et avril pour que les mères et leur suite bénéficient de la pousse printanière. Les jeunes veaux tètent leur mère au pâturage, broutent eux-mêmes et reçoivent un complément d’aliment concentré. Ils sont vendus comme « broutards » entre 7 et 9 mois pour être engraissés en Italie ou dans des régions d’embouche13. Ce type d’élevage exige ainsi bien moins de soins attentifs et de temps que la production de veau blanc. La plus forte productivité du travail, comme l’absence de bâtiment, lui confèrent une grande souplesse, lui permettant de valoriser des surfaces plus étendues que l’élevage traditionnel. G. Liénard et G. Baud ont ainsi constaté que les revenus des exploitations « extensives14 » de 30 à 50 ha sont notablement supérieurs à ceux des exploitations traditionnelles de taille équivalente. Ils ont aussi mis en évidence que les économies d’échelle ne sont pas encore saturées au-delà de 80 hectares [G. Liénard et G. Baud, 1978].

Ainsi la grande superficie, qui n’était guère un atout décisif dans le système du veau de boucherie, devient, en élevage extensif, la condition même du développement. La reconversion extensive suppose donc — et permet — la constitution d’une « grande culture » de paysans aisés, capables de dégager un surplus, de le transformer en capital pour concentrer les terres et les mettre en valeur. Facilitant et rentabilisant la croissance dimensionnelle, l’élevage extensif devient partie prenante dans la mise en valeur de l’espace.

Toutefois, cette nécessaire transition à l’élevage de broutards se heurte à d’étroites limites. La reconversion est moins aisée qu’elle ne pourrait paraître. Certes, l’éleveur conserve le même cheptel, n’a pas besoin de bâtiments nouveaux pour l’abriter. Certes, les animaux sont toujours nourris au lait maternel (avec, ô combien, moins de soins !) et l’alimentation n’exige guère d’être plus intensive. Mais il faut passer d’une pratique de vêlages étalés tout au long de l’année à un regroupement des mises bas. Cela requiert plusieurs années (et les échecs ne sont pas rares). Il faut aussi ce améliorer la qualité du troupeau pour l’adapter à la production d’animaux plus âgés » [G. Liénard et G. Baud, 1978]. De même, l’éleveur doit augmenter ses disponibilités fourragères pour nourrir un cheptel plus important. Pour cela il lui faut défricher les landes jusqu’alors laissées pour compte, mais aussi, s’il ne dispose pas déjà d’un vaste domaine, acquérir des parcelles nouvelles. Il faut enfin, pour tirer parti de l’augmentation de productivité, constituer des unités de pâturage relativement vastes. Le développement de l’élevage extensif est alors limité par le système foncier dont il hérite. Obstacle physique au remembrement des parcelles, le massif forestier en timbre-poste impose — et pour longtemps encore — un espace morcelé ; la petite production intensive parvenait à y trouver place, mais il s’oppose à la constitution d’unités compactes d’exploitation. La lenteur de la transition, ses difficultés techniques, les investissements qu’elle exige, les obstacles fonciers qu’elle rencontre, font que la voie de l’extensif n’est à la portée que d’une minorité d’exploitants disposant déjà de domaines étendus et/ou dont l’avenir paraît suffisamment assuré pour tenter l’aventure. Les exploitants susceptibles de se reconvertir à l’élevage extensif sont donc très peu nombreux. En 1970, ils n’étaient que 300 en Corrèze (selon les estimations du CERU), soit environ 1 sur 10. Dans de telles conditions, il n’est guère étonnant que l’agriculture ne soit pas en mesure de contrôler la majeure partie des terres libérées.

Quelques remarques au sujet d’autres raisons de la « déprise paysanne »

Si la grande culture en puissance est aussi faible en Millevaches, cela ne tient pas uniquement aux conditions de production, à la décomposition (puis à la crise) de la petite production intensive. Comment expliquer sinon que 35 % des exploitations de plus de 50 ha aient été en voie de disparaître lors même que s’ouvraient à elles les possibilités de l’extensif ? La crise du système n’est pas uniquement économique… elle est aussi idéologique.

Dans l’ancien système agropastoral, chaque village constituait une petite société. Le communal nécessitait, justifiait et symbolisait la cohésion de ses habitants. Chaque village avait un ensemble de lieux collectifs : la forge, le four à pain, le lavoir, l’échoppe du sabotier. Là, comme au cours des veillées, se débattaient les affaires communes, s’échangeaient les informations et les expériences. Cette organisation de la vie sociale suscitait, dans l’univers restreint du village, une « façon de vivre et de concevoir la vie » originale. Elle supportait donc une idéologie spécifique (susceptible de variations locales et, l’influence du socialisme en fait foi, nullement imperméable à l’extérieur) permettant à chacun de concevoir son statut, l’obligeant à se conformer au regard collectif du groupe, lui donnant les moyens de vivre et de lutter dans cet espace.

Dans l’ancien système agropastoral, chaque village constituait une petite société. Le communal nécessitait, justifiait et symbolisait la cohésion de ses habitants. Chaque village avait un ensemble de lieux collectifs.

Les transformations de la mise en valeur vont désagréger l’univers du village. Lors du partage des communaux, vole en éclats le consensus social : la lutte de classe divise le village, mais elle permet de recomposer les solidarités à l’intérieur de chaque camp. Par la suite, l’économie domestique décline avec l’expansion des échanges. Se développe en même temps un système de production astreignant. Les occasions de veillées s’espacent au point de disparaître. Le déclin de ces moments collectifs conduit au repli des familles sur elles-mêmes. Désormais « chacun reste chez soi, chacun œuvre pour soi ». Cette situation se combine aux nouvelles conditions de travail pour éliminer peu à peu les pratiques d’entraide.

Ainsi s’appauvrissent les relations sociales du village. Elles s’estompent d’autant plus que l’exode des jeunes porte un coup fatal aux coutumes, aux traditions, aux festivités dont ils avaient la maîtrise. Enfin, la diminution de population provoque la disparition des artisans et des commerçants, parfois la fermeture de l’école. Alors s’évanouissent les derniers lieux et biens collectifs du village. (Reste parfois seulement le café et, symbole de victoire de l’univers marchand, la foire la plus proche.) Le vide créé suscite l’apparition de nouvelles aspirations et de nouveaux besoins. La destruction des anciennes pratiques sociales, de l’idéologie qu’elles impliquaient, l’automatisation progressive des familles favorisent l’importation d’un système d’idées et de comportements nouveaux. Véhiculée par les médias, par les techniciens du secteur para-agricole, par les organisations professionnelles, par les émigrés, par l’école même, une idéologie, étrangère à ce que fut la société rurale, impose ainsi progressivement ses normes et ses modèles. Même si cette idéologie dominante est susceptible d’interprétation locale, c’est par rapport à elle que les habitants, désormais, comprennent leur statut social et règlent leur pratique.

Jusque vers le début des années 60, ces transformations de l’idéologie paysanne n’ont guère d’incidence directe sur l’exode. Comme la politique agricole contemporaine, le discours dominant vise explicitement à renforcer la petite production marchande, à perpétuer l’agriculture familiale. Le parti communiste lui-même, fortement implanté dans la région depuis Vazeilles et, plus encore, après la Résistance, invite les paysans à lutter pour rester à la terre. De part et d’autre, l’exode rural est déploré. Les paysans conservent des raisons de s’accrocher — du moins quand ils le peuvent — et d’espérer une promotion « interne » de leur situation sociale soit en collaborant aux transformations préconisées par les pouvoirs publics, soit en luttant contre elles.

Lorsqu’il s’avère nécessaire, pour l’ensemble de l’économie, de moderniser le secteur agricole, l’idéologie agrarienne valorisant la tradition rurale, louant l’ « ordre éternel des champs » n’est plus de mise. Dès lors « la bourgeoisie, employant tous les moyens de communication sociale à son service, fait savoir que l’agriculture française est archaïque, dépassée, inefficace… les paysans […] qui luttent pour survivre deviennent donc des attachés ou des réactionnaires opposés au progrès » [Frères du Monde 1969]. Jadis tant décrié, l’exode est désormais qualifié de mutation professionnelle… Il devient nécessaire, seul susceptible d’assurer les « réformes de structures » indispensables au développement d’une agriculture digne de ce nom.

Si le paysan traditionnel est disqualifié, une nouvelle image positive est alors proposée aux agriculteurs : celle du petit entrepreneur dynamique, soucieux de se moderniser, gérant bien son affaire, participant à la croissance économique générale et en bénéficiant. Cette adaptation rurale de l’image que la bourgeoisie se fait d’elle-même ne transforme pas uniquement le rapport au travail, elle modifie aussi l’univers des besoins. « Le paysan chef d’entreprise ne “modernise” pas seulement son appareil productif, il “modernise” son foyer et reproduit, dans un confort légitime, les conditions de vie urbaine. » [G. R. Larrère 1976a.] Les organisations professionnelles ayant adopté rapidement ce discours moderniste, le MODEF leur ayant emboîté le pas après quelques hésitations, ces conceptions se sont imposées à tous.

Or, par leur situation économique, par l’élevage artisanal qu’ils pratiquaient, les paysans de Millevaches n’ont pu, dans leur ensemble, se conformer au modèle du paysan moderne et dynamique. Ils n’ont eu d’autre issue que de jouer le rôle — désormais fort ingrat — du paysan traditionnel. Ils n’ont donc su, pour beaucoup, concevoir de réussite sociale qu’en quittant ce pays où l’agriculture ne « pouvait avoir d’avenir ». L’émigration sanctionnait jadis la pauvreté de l’exploitant, l’impossibilité pour lui de développer son domaine et d’améliorer ses conditions de vie. Bref elle signifiait l’échec social de celui qui partait. Les discours de l’idéologie dominante ont, à l’inverse, conféré à toute émigration le cachet d’une promotion sociale.

Cela implique en retour une dévalorisation de ceux qui restent. Cette crise idéologique a encouragé ceux qui l’ont pu à quitter la région, auraient-ils eu les moyens d’accumuler du capital. Elle décourage encore aujourd’hui d’entreprendre les investissements et les transformations nécessaires au développement de l’élevage extensif.

Ainsi ont été élagués les rangs de ceux qui pourraient encore être partie prenante dans l’appropriation du sol.

Par une crise économique qu’amplifient les transformations idéologiques récentes de la paysannerie, par les incidences démographiques d’un exode ayant excédé les strictes nécessités de l’économie (célibat, solde naturel en déficit croissant15 ). Bref, par l’affaiblissement de son potentiel humain, la société rurale ne parvient plus à maîtriser son territoire. La terre échappe au contrôle des paysans… Et ce d’autant plus que les reboiseurs interviennent, limitant la transition à l’extensif, précipitant la crise et en tirant parti.

Les reboiseurs : une partie prenante dans le partage du sol

Jusque vers 1950-1955, la forêt s’insérait dans le processus d’intensification de la mise en valeur paysanne ou s’installait dans les lacunes du système agraire. Elle occupait l’espace que les paysans jugeaient inutile ou les terroirs qu’ils ne pouvaient guère s’approprier de manière intensive. Une transformation profonde s’est opérée depuis. Les paysans reboisent de moins en moins, sinon en prenant leur retraite (pour le compte de leurs enfants). Les héritiers citadins ne se contentent plus de reboiser, à l’occasion, les parcelles que l’agriculture leur abandonne. Porteurs d’un projet de mise en valeur par la forêt, ils prennent le contrôle de tout ce dont ils héritent et même de ce qu’ils ont l’occasion d’acquérir. Ils sont rejoints par différents agents économiques qui achètent des propriétés et les boisent, dans l’unique but de placer leur argent. Détournant à leur avantage la redistribution du foncier, profitant des faiblesses de l’agriculture, ces reboiseurs se constituent partie prenante.

La concentration des industries du bois incite à réaliser de vastes propriétés privées

Lorsque s’installait la forêt paysanne, les conditions économiques qui présidaient à la mobilisation du bois et à son traitement permettaient d’envisager l’exploitation de petites parcelles. Mais le temps de la sylviculture est un temps bien plus lent que celui de l’industrie. Pendant que le timbre-poste poussait — à son rythme — , l’appareil productif des industries d’aval se renouvelait et se perfectionnait. Aux petites scieries, aux ateliers de fabrication d’étais de mine, se sont substituées des entreprises plus importantes — en particulier le Comptoir des bois de Brive qui alimente les papeteries des groupes Ausseydat-Rey et La Cellulose du pin16.

La concentration industrielle suppose aujourd’hui un approvisionnement régulier en lots de rondins homogènes. La dispersion des propriétés, l’absentéisme d’une importante fraction des propriétaires obligent les exploitants à consentir un lourd et coûteux travail de prospection des coupes. Sur de petites parcelles imbriquées, sans voie d’accès pour la plupart, les frais d’exploitation sont élevés. Les coupes se vendent mal. Aussi les reboiseurs tendent-ils à réaliser des unités de production sylvicoles mieux adaptées (par leurs caractéristiques dimensionnelles et par l’infrastructure des chemins de desserte) aux conditions contemporaines d’exploitation du bois. Il ne suffit donc plus à l’héritier citadin (ou au propriétaire) d’enrésiner les quelques parcelles dont les voisins n’ont pas voulu. S’il veut tirer parti de la forêt future, il lui faut dorénavant planter la totalité de son patrimoine.

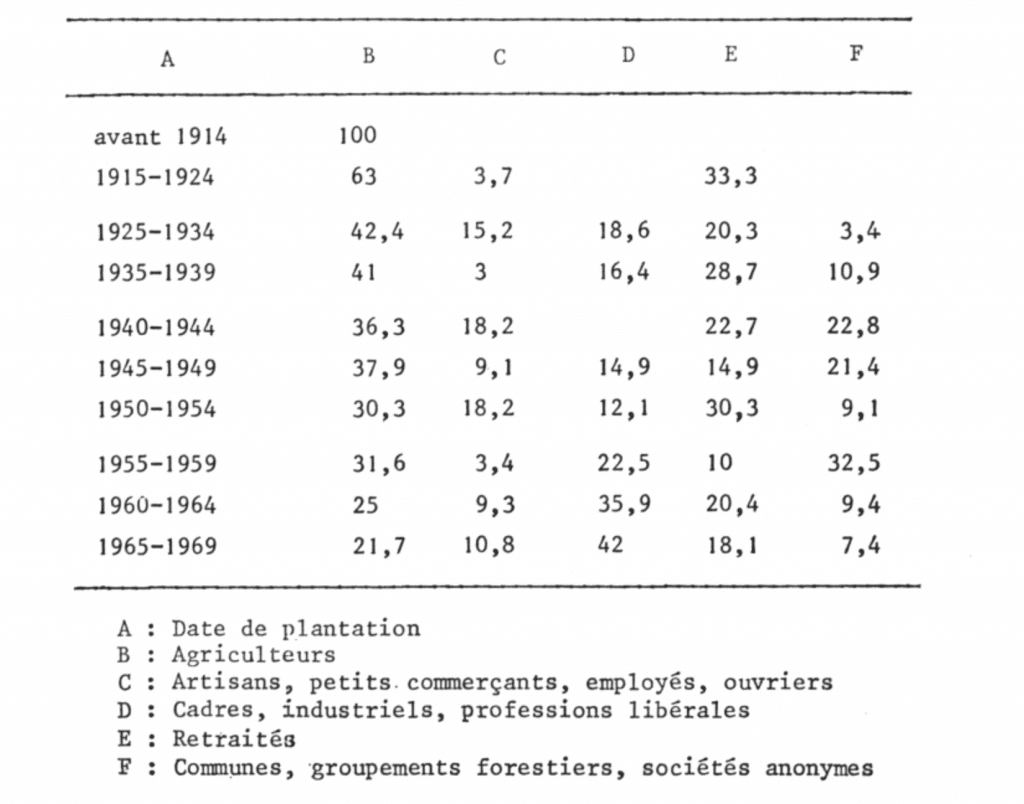

La récupération bourgeoise de la tradition forestière

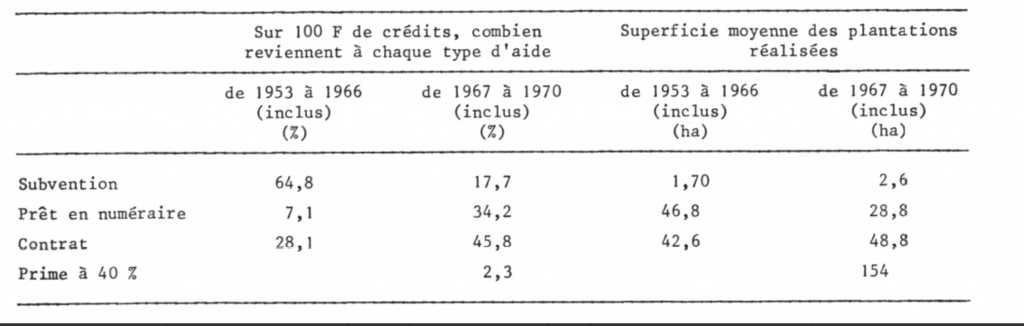

La création de vastes plantations sur des propriétés retenues, ou acquises, à cette fin suppose que les propriétaires disposent de capacités financières supérieures à celles des paysans et des émigrés de jadis. Justement, la base sociale des reboiseurs se transforme. Une enquête effectuée en 1969 par la DDA de Corrèze permet de ventiler la superficie des forêts résineuses selon l’âge de la plantation et la catégorie socioprofessionnelle du propriétaire. Les résultats consignés au Tableau 1 doivent être interprétés avec circonspection17. En effet, pour les forêts anciennes, la catégorie sociale du propriétaire actuel ne renseigne guère sur le statut du planteur. Avec l’exode, la forêt paysanne a largement changé de main, les paysans ont donc incontestablement planté plus de résineux qu’ils n’en possèdent encore. Le Tableau 1 donne ainsi une image déformée de ce que furent les reboiseurs, au détriment des agriculteurs et au bénéfice des autres catégories (retraités notamment). Il est cependant certain, à la lecture de ces résultats, que les paysans furent, jusque vers 1950, les principaux artisans de l’effort forestier. Dix ans plus tard, les « cadres, industriels et professions libérales » les ont largement supplantés.

Nous assistons à un phénomène d’embourgeoisement des héritiers du sol. D’abord des émigrés de seconde génération ont eu l’occasion d’assurer, en ville, leur promotion sociale. En outre, de nombreux paysans aisés ont détourné leurs revenus d’un investissement agricole pour favoriser les études de leurs enfants. Certains domaines, enfin, parmi les plus vastes, sont depuis le milieu du XIXe siècle entre les mains de notables locaux (qui les font exploiter en fermage) : une fois libérés d’un bail, ils reboisent d’autant plus volontiers que le statut du fermage limite la progression des rentes et qu’ils éprouvent quelques difficultés à trouver de nouveaux preneurs.

Par ailleurs, divers agents économiques acquièrent des terres pour les planter. Il s’agit de sociétés d’assurances, parfois même de sociétés immobilières, d’entreprises, de collectivités diverses. Mais il s’agit — et plus encore — de cadres supérieurs, de médecins, de notaires, de marchands de bois. La plupart n’ont guère d’attache au pays, et n’investissent en Millevaches que parce que la terre n’y est pas trop chère et que les paysans en perdent le contrôle. Pour ces « nouveaux reboiseurs », la forêt est un placement financier. Ils la conçoivent donc de façon à ce qu’elle corresponde aux besoins d’approvisionnement de l’industrie18.

Ainsi s’établit en Millevaches, à côté de l’ancienne forêt paysanne, sur les terres que l’agriculture abandonne (ou qui lui sont soustraites), un nouveau massif forestier. Il est constitué de plus vastes propriétés, de parcelles plus homogènes, bien desservies. Il n’est plus planté de pins sylvestres — ce bois qui se vend mal depuis le déclin des houillères — mais d’épicéas (et de Douglas) pour les scieries et, plus encore, pour les usines de pâte à papier.

La définition d’une nouvelle politique forestière consacre et renforce cette évolution des reboisements

Dans l’entre-deux-guerres, les services forestiers distribuèrent sans parcimonie leurs subventions aux petits reboiseurs. Avec de plus amples moyens financiers, le Fonds forestier national (FFN) a maintenu longtemps cette politique, accordant la majeure partie de ses crédits aux « petites subventions ». Cependant, dès 1960, les aides sous forme de prêts et de contrats sont plus fréquentes. Elles permettent de répondre à une demande croissante de reboisements étendus.

Les responsables du FFN portent alors un regard critique sur leur action passée. Mal gérée, mal entretenue, trop morcelée, la forêt en timbre-poste ne correspond plus, selon eux, aux conditions contemporaines de mobilisation du bois. « On a subventionné un reboisement en timbre-poste qui rend l’exploitation du bois coûteuse, l’implantation d’équipements routiers et de défense contre l’incendie difficile et la restructuration impossible. » [R. Roustide 1970.] Aménager le massif existant est donc hors de propos. Selon les forestiers, le nombre de propriétaires est tel, et l’anarchie des peuplements si grande, que l’entreprise serait compromise avant d’être tentée. Il ne s’agit donc pas de remédier aux « erreurs » du passé, mais de ne point les reproduire. Pour cela, il faut favoriser en priorité, et contrôler, la création d’un massif « structuré » (se juxtaposant au timbre-poste) sur les terres que la forêt conquiert au détriment de l’agriculture. À partir de 1967 la subvention n’est presque plus utilisée et la plupart des moyens financiers du FFN sont mobilisés pour favoriser les plantations de grande surface (cf. Tabl. 2).

Induite par l’évolution des reboisements en Millevaches, cette nouvelle politique forestière la renforce et la justifie.

Les aides financières (particulièrement avantageuses19 ) que propose le FFN ont ainsi pour effet d’inciter les catégories sociales susceptibles d’investir en forêt à planter ce qu’elles contrôlent de territoire, et même à contrôler l’espace qui leur échappe encore.

Le souci d’améliorer les conditions d’approvisionnement des industries du bois contribue par conséquent à renforcer une partie prenante forestière, sur les terres que libère massivement une agriculture en déclin.

Par l’élimination massive des producteurs traditionnels, un volume important de terres libérées transite chaque année. Les conditions sont ainsi réunies pour que les lois de l’héritage assurent la maîtrise du sol à un nombre croissant de citadins, « Dans la majorité des cas les non-résidents et les résidents non-agriculteurs gèlent le foncier, empêchent son exploitation rationnelle par ceux qui voudraient le louer ou l’acheter. » [Y. Calloc’h 1969.] Telle est par exemple la situation que décrit un exploitant dans le nord du plateau :

« Beaucoup d’exploitations ont disparu depuis 10 ans. Un exploitant de V. a repris les terres de deux d’entre elles, parce que les vieux avaient pris I’IVD et qu’il était de la famille. Moi, j’ai récupéré quelques prés. Surtout des prés de fond un peu humides, où le bois pousse mal. Les voisins aussi, un peu moins peut-être. Le reste, impossible de le louer ou de l’acheter. Certains héritiers ont boisé tout de suite. Les autres laissent en friche en attendant d’avoir de quoi planter et les crédits des Eaux et Forêts. On ne trouve pas de terre ici aujourd’hui. »

Le marché foncier est relativement restreint et dominé par les promoteurs de la forêt. Par leurs surenchères, notaires, pharmaciens et autres médecins parviennent à emporter la majeure partie des ventes. En 1972 les acquisitions d’agriculteurs n’ont représenté que 15 % des transactions notifiées à la SAFER. Ils ont acheté globalement 181 ha au prix moyen de 2 879 F/ha. Dans le même exercice, les acquéreurs non-paysans enlevaient 777 ha au prix moyen de 3 509 F. Les interventions de la SAFER sont modestes, le droit de préemption n’étant utilisé qu’exceptionnellement. Peut-être craint-elle de ne point trouver, par la suite, d’exploitant à qui rétrocéder les terres ? Sans doute a-t-elle aussi opté pour un avenir forestier (c’est du moins ce qu’elle explicite dans son étude du canton de Bugeat).

Les promoteurs de la forêt organisent ainsi à leur profit la redistribution du foncier. Leur intervention limite les possibilités de concentration des exploitations, entrave la constitution de domaines compacts. Elle induit une hausse des valeurs foncières…, et l’on sait que le prix de la terre affecte considérablement la rentabilité de tout système de production extensif — en particulier, comme G. Liénard l’a mis en évidence, la production de broutards élevés au pis de la mère [G. Liénard 1973].

Accentuant les difficultés de la transition à l’élevage extensif, la partie prenante forestière reproduit les conditions de développement de son emprise.

La forêt en tant que mode d’annexion de l’espace

Lorsqu’une société rurale perd le contrôle de son espace, d’autres catégories sociales peuvent le prendre en charge. Si les friches abandonnées par un système agraire décadent peuvent être source de profits, divers agents, qu’ils soient propriétaires ou susceptibles d’en acquérir les droits, tentent de promouvoir le mode d’occupation du sol qui correspond à leurs intérêts et à leur pratique sociale. Les parties prenantes qui se constituent alors dépendent de la situation régionale. Il s’agit ici des reboiseurs. Ailleurs il s’agira des vacanciers, des promoteurs de l’industrie touristique, ou de l’armée. La crise d’un système agraire favorise ainsi une substitution de modes d’occupation du sol sous le contrôle de nouveaux propriétaires fonciers. Mais en même temps, la libération massive des terres permet d’envisager le développement de nouvelles formes productives agricoles, susceptibles d’occuper le territoire et d’en tirer parti. Que l’espace devienne un enjeu dans un pays où l’agriculture ne parvient plus à maîtriser son territoire ne saurait donc nous surprendre.

Un espace à l’encan ?

La confrontation des parties prenantes

La crise de la mise en valeur agricole tend à diminuer la rente foncière. Les propriétaires non-exploitants sont donc prêts à promouvoir tout mode d’utilisation du sol susceptible de valoriser leur patrimoine. Lorsque l’espace est convoité (par des reboiseurs, par le tourisme, par I’EDF ou par l’année), se développe une contradiction entre l’exploitation du sol et la propriété foncière. S’affrontent les intérêts de ceux pour qui la terre est un moyen de production, un outil de travail, et les objectifs de ceux qui la considèrent comme un objet de spéculation ou de placement financier. Cette contradiction oppose donc producteurs et propriétaires (soit ici, dans une certaine mesure, les paysans aux émigrés de leur parentèle). Mais elle divise aussi profondément la paysannerie. Dans leur grande majorité, les paysans sont à la fois producteurs agricoles et propriétaires du sol (ils possèdent ici les trois quarts de la SAU — le reste étant en location). Ils peuvent donc, selon les circonstances, mettre en avant un point de vue d’exploitant, ou rejoindre le camp de la propriété foncière. Ils peuvent tenter d’étendre leur emprise, de cantonner la forêt aux périphéries du finage, de s’entendre pour remembrer le parcellaire. Ils peuvent à l’inverse, chacun pour son propre compte, jouer la carte forestière. Leur position dépend de leur situation économique et familiale, des relations qu’ils entretiennent avec leurs voisins, voire même de la façon dont ils se représentent leur statut comme de la façon dont ils conçoivent l’avenir de l’agriculture dans la région.

Dans la situation actuelle, logiquement, le fer de lance de la partie prenante agricole (le point de vue du producteur) est constitué par les éleveurs extensifs et ceux qui peuvent envisager de se reconvertir ou d’adjoindre à leur élevage de veaux de boucherie un troupeau de moutons. En pratique, il s’agit d’exploitants « d’avenir » : ceux qui sont encore jeunes (mariés si possible) ou assurés d’une reprise. Il s’agit donc d’un faible nombre, qui, pour être les privilégiés de la société paysanne en Millevaches, n’ont guère les moyens de résister aux surenchères des acquéreurs de biens fonciers. S’y adjoignent de petits exploitants, sans avenir à long terme, ou sans « domaine » leur permettant d’envisager l’élevage extensif, mais qui peuvent encore tirer parti d’une augmentation de superficie dans le système de production traditionnel.

Cependant ces paysans sont en concurrence pour récupérer les terres libérées. Ils le sont d’autant plus que la plupart d’entre elles (les deux tiers) sont retenues par leurs propriétaires ou détournées par des acheteurs de bien-fonds. Plus ou moins vive selon la situation locale, cette concurrence est source de conflits qui, souvent, interdisent aux paysans de présenter un front uni face aux agents de l’emprise forestière. Compte tenu des faiblesses de cette partie prenante agricole, l’avenir de l’agriculture en Millevaches dépend donc dans une large mesure de l’attitude des paysans pauvres, des éleveurs âgés et sans reprise. Or, tout porte à penser qu’ils sont très divisés sur la question, une majorité optant même pour la solution forestière. Sur 100 paysans âgés de plus de 60 ans en 1967, 23 seulement ont pris I’IVD au cours des 3 années suivantes, dans les exploitations de moins de 20 ha (contre 47 dans les exploitations de 20 à 50 ha et 63 dans les domaines de plus de 50 ha). Les enquêtes que nous avons pu mener confirment cet indice : seule une minorité de petits paysans cherchent à favoriser le transfert de leurs terres au bénéfice d’autres exploitants. Les enjeux du passé (souvenons-nous de l’affrontement entre les paysans et les laboureurs sur le partage des communaux), le travail politique de Vazeilles et de la Confédération générale des paysans travailleurs (CGPT) ont contribué à tracer des camps. Petits et moyens paysans, en ce pays, s’opposent depuis longtemps aux notables, aux paysans riches, aux gros. Opposition instituée par une division syndicale et politique, renforcée par le souvenir de l’attitude de certains notables sous le régime de Vichy20, avivée par la concurrence sur le foncier, puis par la sélectivité des aides.

L’avenir de l’agriculture en Millevaches dépend de l’attitude des paysans pauvres, des éleveurs âgés et sans reprise. Or, une majorité opte pour la solution forestière ; seule une minorité cherche à favoriser le transfert de leurs terres au bénéfice d’autres exploitants.

Il semble cependant que, pour certains petits paysans, cet antagonisme s’estompe quelque peu. Plus exactement, il cède le pas à un autre. Certes, il est regrettable d’abandonner sa terre au profit du « gros du coin »…, mais il faut bien avouer qu’il n’est guère plus séduisant, la vendrait-on à meilleur compte, de l’aliéner à un notaire, un médecin ou un avocat. Un vieil exploitant, parmi d’autres, nous a justifié ce point de vue de la sorte : « II vaut mieux que la terre ne change pas de camp… elle ne doit pas aller à un capitaliste ni même être boisée pour engraisser les marchands de bois. » (Aussi a-t-il décidé de prendre l’IVD au bénéfice d’un vague neveu, laissant quelques parcelles enclavées aux voisins, la maison, le jardin et les plantations à ses enfants.) Mais pour une majorité de paysans âgés, le désir de « ne pas voir la terre changer de camp » signifie, au contraire, qu’elle ne doit pas bénéficier aux paysans aisés. Mieux vaut la reboiser où la transmettre aux descendants : « Le plus important pour les paysans qui reboisent en prenant la retraite, c’est qu’ils retardent le passage de leurs terres dans les mains de la bourgeoisie ou des gros. » [Groupe pour la fondation de I’UCFML 1976.] Enfin, si l’on est obligé de vendre, mieux vaut le faire au plus offrant.

Lors de la crise du système agropastoral, les paysans pauvres et moyens du plateau étaient porteurs d’un projet de « réforme agraire » et de mise en valeur. Aujourd’hui ils sont moins nombreux, et leurs enfants sont partis pour la ville. Marginalisés par une politique agricole moderniste (et par le discours productiviste qui la soutient), négligés par les syndicats (le MODEF, de ce point de vue, diffère profondément de la CGPT dont il a pris la relève21 ), ces paysans n’ont plus de projet de mise en valeur qui leur soit propre. Bien plus, il n’y a pas de place pour eux, même à court terme, dans le projet d’élevage extensif que les exploitants d’avenir tentent de mettre en avant. Pour ces producteurs modernes, ne vaudrait-il pas mieux d’ailleurs que les paysans traditionnels fassent rapidement place nette ? Il ne reste aujourd’hui aux paysans pauvres d’autre moyen que de résister jusqu’au bout, de boiser en prenant la retraite, ou de laisser à leurs enfants le soin de s’acquitter de cette tâche. Ce faisant, avec des objectifs particuliers, ils participent au développement de l’emprise forestière.

La partie prenante agricole ne présente ainsi qu’incertitudes et faiblesses. Bien que ses rangs soient renforcés par l’installation de quelques immigrants, la grande culture à vocation extensive est représentée par un nombre trop faible d’exploitants pour être en mesure de contrôler l’espace encore agricole du plateau. Une importante fraction des petits paysans refuse en outre de jouer la carte de cette partie prenante agricole qui les domine et sur qui se concentrent les aides de l’État. À l’inverse, bénéficiant de capitaux, de l’appui du FFN et des divisions de la paysannerie, les promoteurs de la forêt ont les moyens d’étendre leur emprise, d’organiser l’espace à leur profit.

De la nécessité d’un compromis

La question paraît donc entendue. A terme, la partie prenante forestière est en mesure d’imposer son point de vue. Mais cela ne signifie nullement que les plantations résineuses couvriront la totalité de ce territoire. Certes, les élus locaux, les aménageurs, les « forestiers », tous ceux qui aujourd’hui portent un jugement sur le plateau, sont persuadés de sa vocation forestière. Comment ne le seraient-ils point quand les plantations « autres que le pin sylvestre » produisent en moyenne 9m3 de bois par hectare et par an (Inventaire forestier national) ? Quand on remarque sur des parcelles bien conduites d’épicéas et de Douglas des accroissements annuels de 18 à 21m3 à l’hectare ?

Témoins des difficultés de l’agriculture, comment n’accorderaient-ils pas priorité à l’emprise de la forêt ? Tous, cependant, sont convaincus de la nécessité de préserver les chances de l’élevage. Tous estiment indispensable de favoriser la reconversion extensive d’un certain nombre d’éleveurs, de répartir l’espace entre quelques terroirs agricoles protégés et des zones à destination forestière.

Si, pour la SAFER, « la forêt est l’aménagement prioritaire » du secteur de Bugeat, il ne faut pas négliger pour autant l’avenir de l’agriculture : une « élite » de quelque vingt-cinq éleveurs doit avoir les moyens de se développer. De même, le Ceru propose de financer la transformation de quelque trois cents paysans sur la partie corrézienne du Mille vaches. La DDA enfin n’hésite pas à affirmer que son objectif second (après la constitution d’une forêt rentable) est de réaliser la « vocation à l’élevage extensif » du pays. N’y aurait-il là que bonnes paroles pour faire accepter aux agents les plus actifs de la partie prenante agricole la victoire finale de l’option forestière ? Nous ne le pensons pas.

Puisque l’agriculture existe, résiste tant soit peu à son évincement, puisque nous ne sommes ni dans l’Angleterre du XVIe siècle, ni dans les Highlands écossais du XVIIIe siècle, ni aux États-Unis pendant la conquête de l’Ouest, puisqu’un clearing of estates22 est ainsi impossible…, autant ménager les transitions, autant permettre aux paysans de mieux utiliser leur territoire (en attendant les futures conquêtes de la forêt). Si « l’aide forestière doit être massive », la SAFER estime nécessaire, concurremment, de protéger et de subventionner l’agriculture résiduelle. Mais, nuance, « l’aide agricole doit être sélective », seuls conservant le droit de contrôler une part de l’espace les paysans susceptibles « de se moderniser ». La concession n’est donc pas uniquement tactique. Si l’on convient de limiter le champ d’action des reboiseurs, rien ne permet de supposer que c’est en pure perte. Une agriculture résiduelle peut être rentable et même utile à l’économie nationale. La DDA estime ainsi, sur la base de ses travaux et de ceux du CERU, que le plateau est « une des rares régions de France aptes à produire les jeunes bovins maigres qui deviendront indispensables à une production moderne de viande ». Il semble même que la Montagne limousine bénéficie, pour ce type de production, d’une rente de situation23. Pourquoi, dans de telles conditions, n’y aurait-il point place, même à long terme, pour une telle activité ? Pourvu qu’elle ne gêne pas outre mesure la réalisation du massif forestier dont les industries du bois ont besoin…

Remarquons par ailleurs qu’une utilisation forestière rationnelle du territoire suppose que l’agriculture ne décline pas trop vite et, plus encore, qu’elle ne disparaisse pas intégralement. La situation actuelle se présente ainsi : l’agriculture abandonne chaque année de vastes étendues. Le reboisement est intense, mais (portant en partie sur des friches anciennes et des taillis) insuffisant pour récupérer immédiatement les terres libérées. Il se constitue donc, en permanence, un stock de friches dont il faut différer la plantation. Plus s’amplifie la crise de l’agriculture, plus s’accroît le domaine foncier en attente de reboisement. Plus longue sera donc l’absence de mise en valeur.

Or ce terrain perdu fait planer sur les plantations résineuses la menace permanente des incendies : les feux de broussailles ne sont pas rares et l’imbrication des parcelles (comme l’absence d’équipements appropriés sur l’ancienne forêt en timbre-poste) ne permet pas de les circonscrire aisément. Par ailleurs, la plantation d’une forêt est d’autant plus intéressante que le temps de latence depuis l’abandon de la mise en valeur agricole est moins long. Sur un sol entretenu l’année précédente, la forêt se plante aisément et bénéficie de la fertilisation que lui lègue l’agriculture. Sur une friche de cinq ou six ans d’âge, dans les conditions écologiques du plateau (la végétation buissonnante y est vigoureuse), il faut, pour planter, défricher une broussaille inutile qui, seule, a profité des amendements de la mise en valeur agricole.

Si l’on parvenait à limiter le déclin de l’agriculture, à résorber le stock de landes inutiles, cela permettrait à la forêt de s’installer à moindre coût. Cela signifierait aussi que l’agriculture (si du moins elle parvenait à imposer l’élevage extensif et un remembrement des parcelles dans des secteurs protégés) réaliserait une restructuration foncière dont les reboiseurs n’auraient pas à supporter les inconvénients et les frais.

Un repli modéré de l’agriculture est donc susceptible d’assurer de meilleures conditions à l’emprise de la forêt qu’une débâcle générale. Bien plus, à long terme le bon entretien du massif suppose le maintien d’une population agricole disséminée. Les services forestiers estiment en effet que la protection la plus efficace contre les incendies réside dans la présence de clairières agricoles suffisamment vastes pour limiter la progression du feu. L’expérience a prouvé, par contre, qu’« au-delà d’un certain taux de boisement, les moyens de défense contre l’incendie, perdent leur efficacité » [F. Mouton 1957]. Notons enfin qu’il faut une population locale pour surveiller la forêt, signaler les chablis, les incendies, ou les coupes sauvages que pourraient effectuer des exploitants peu scrupuleux. Une population qui paie des impôts locaux, finance l’entretien des chemins vicinaux (puisque l’exonération trentenaire de l’impôt foncier sur les plantations fait que les reboiseurs ne participent guère à la réfection des chemins abîmés par le gel et par le débardage des grumes et des rondins…).

Enfin le tourisme, dont il nous faut dire quelques mots (bien qu’il soit hors du champ immédiat de l’étude), impose une limite à l’extension de la forêt comme au déclin de l’agriculture. De nombreux émigrés reviennent passer les vacances au pays. Les résidences qu’ils aménagent (ou qu’ils bâtissent) représentent 30 à 40 % du chiffre d’affaires des artisans ruraux. Doublant, parfois même triplant la population des communes, la présence de ces estivants en juillet et en août assure le maintien de commerces et de services. En tant qu’émigrés, ces touristes sont souvent des agents de l’emprise forestière. Mais ils ne sont pas promoteurs d’une utilisation touristique des sites. Ils se contentent d’occuper l’ancien cadre bâti et d’élever quelques pavillons sur des parcelles aisément viabilisables.