Ces bonnes feuilles sont extraites de la préface de Brice Matthieussent à John Muir, Juin dans la Sierra (collection Folio Sagesses). Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Béatrice Vierne.

Derrière le mythe de John Muir, l’œuvre de l’écrivain a fait l’objet de plusieurs révisions depuis une vingtaine d’années. Comme l’a relevé l’historienne américaine Carolyn Merchant dans son article Race et histoire environnementale (2003), on trouve sous la plume du naturaliste des descriptions où les Indien·nes sont décrit·es comme des êtres sombres et sales.

Lire sur Terrestres Carolyn Merchant, « Race et histoire environnementale », septembre 2022.

En 2020, le Sierra Club a présenté ses excuses pour les propos racistes que son fondateur, le naturaliste Muir, a tenus il y a plus d’un siècle. Michael Brune, le directeur de la Sierra Club, a déclaré qu’il était « temps d’abattre certains de nos propres monuments », alors que des statues d’officiers confédérés et de colons sont renversées à travers les États-Unis, dans le cadre d’une réflexion sur l’histoire raciste du pays, à la suite de l’assassinat par la police de George Floyd à Minneapolis. On peut également lire dans le magazine du Sierra Club, un article de mars 2021 qui rappelle que « la vision romantique de Muir a occulté la propriété autochtone de la terre, mais une nouvelle génération est en train de lever le voile ».

Dans les pages de la préface qui précèdent le texte de Muir, Brice Matthieussent décrit le début de son voyage avec sa femme Pamela, dans la Sierra Nevada, cette longue chaîne de montagnes parallèle à la côte de l’océan Pacifique et s’étendant du nord au sud de la Californie. Il évoque également sa traduction prochaine de poèmes « d’un autre grand maître de la littérature américaine, Gary Snyder, quatre-vingt-quatorze ans cette année, auteur célébré, légende vivante, activiste, défenseur du biorégionalisme, grand marcheur dans la Sierra californienne et dans tous les arrière-pays d’Amérique, du Japon ou de Chine, héros bouddhiste d’un roman de Jack Kerouac. »

Snyder, que Matthieussent espère rencontrer au cours de son voyage et qui déclarait en 2016 :

« John Muir me fait l’effet d’une personne obsédée de pureté. »

Gary Snyder et Tom Killion, The High Sierra of California, Heyday, Berkeley, California, USA, p. 21.

Les cinquante derniers kilomètres de la Highway 4 menant à Bear Valley à travers la Stanislaus National Forest, me rappellent irrésistiblement la séquence d’ouverture de Shining, le film de Stanley Kubrick : dans une forêt touffue et d’un vert intense, une voiture conduite par Jack Nicholson (dans mon cas, par Pamela) est filmée en plongée parmi les nombreux virages de la route déserte. Il n’y a pas de neige au début du film de Kubrick, il en reste un peu sur des sommets lointains dans notre ascension vers Bear Valley, et c’est exceptionnel : il en est tombé quinze mètres ici l’hiver dernier, j’ai vu la photo d’une voiture roulant entre deux falaises blanches absolument verticales, taillées par des lames découpant la neige à cette hauteur impressionnante, avant que l’engin la propulse à gauche et à droite de la chaussée. Sur cette photo, la voiture évoquait un jouet minuscule, un peu comme celle de Jack Nicholson perdue dans l’océan vert.

L’hiver dernier, la neige a entièrement recouvert les quatre étages de la maison de Pamela. À Bear Valley, m’explique‑t‑elle en conduisant, les maisons ont une entrée pour l’été et une autre pour l’hiver, située un ou deux étages plus haut que la première, qui permet aux occupants d’y accéder et les dispense de déblayer des mètres de neige. Durant l’hiver 2022‑2023, des pluies tropicales se sont abattues sur les quinze mètres de neige poudreuse pour la transformer en lourdes masses de glace dès la chute des températures, provoquant d’énormes dégâts sur certaines maisons.

Autre témoignage de cette violence : de nombreux arbres ont la cime tordue ou brisée par la neige ; d’autres, surtout des jeunes trembles, tentent de se redresser après avoir été plaqués à terre sous le poids de la glace.

« John Muir — Planète Terre — Univers »

Mots inscrits comme une adresse postale sur la couverture du carnet de notes à l’origine de Quinze cents kilomètres à pied à travers l’Amérique (1916).1

Ingénieur talentueux, John Muir préféra la vie au grand air : « J’aurais pu devenir millionnaire, j’ai choisi d’être vagabond2. » Ce fut un marcheur infatigable, un géologue éclairé, un pionnier de l’écologie, un amoureux de la nature, émerveillé à chaque instant par son incommensurable beauté, aussi un misanthrope endurci, vivant parfois de la mendicité. Dans le présent livre, il accompagne un troupeau de deux mille cinquante moutons voraces de plus en plus haut dans la Sierra Nevada et les alpages de la vallée de Yosemite. Il chemine avec Billy, un « fier berger3 », deux chiens, Carlo et Jack, ainsi qu’avec un Indien et un Chinois dont nous ne connaîtrons jamais les prénoms… Seulement équipé de sa presse à herbes, d’une tasse à thé et d’un quignon de pain, John Muir partait souvent seul à l’aventure, dormant à la belle étoile. Il passa d’ailleurs une nuit sous la voûte céleste à côté du président des États‑Unis, Theodore Roosevelt. Après que les deux hommes se furent réveillés sous une fine couche de neige, le naturaliste convainquit le président de classer parc national la vallée de Yosemite, menacée par les moutons — encore eux — et les bûcherons. En 1903 Roosevelt dit de Muir, ce vagabond dont le seul domicile était la nature sauvage : « L’être le plus libre que j’aie jamais rencontré4. »

À Bear Valley, une réponse de Gary Snyder : « Cher Bruce [sic], personne ne traduira mon dernier livre. Il a un problème avec deux poèmes. Désolé. GS » Surpris, je décide de faire le mort, d’attendre la suite. Gary ne parle même pas d’une éventuelle visite.

Seulement équipé de sa presse à herbes, d’une tasse à thé et d’un quignon de pain, John Muir partait souvent seul à l’aventure, dormant à la belle étoile.

Greg, un ami de Pamela vivant dans la Sierra, m’explique que, en moyenne et en tenant compte des sécheresses, des incendies, des chutes de neige, un arbre grandit d’un pied (trente centimètres) par an. Nous sommes sur la terrasse de la maison de Pamela, à trois mètres d’un arbre gigantesque au fût vertical dressé vers le ciel, dont je n’aperçois même pas le sommet. « Ça, c’est un pin ponderosa, m’explique Greg. Il fait à peu près cent cinquante pieds [quarante‑cinq mètres]. Donc il a un siècle et demi. » L’espace et le temps sont liés de manière presque palpable — comme à San Francisco les cornes de brume invisibles dessinaient l’espace malgré le brouillard.

Greg se tourne vers un autre arbre, à l’écorce plus claire, aux aiguilles nettement moins longues, tout aussi proche de la maison. « Un sapin blanc, m’explique‑t‑il. À peu près aussi grand que le Ponderosa. Donc aussi vieux : un siècle et demi. » Moins doué pour la botanique que Greg, sans parler de John Muir, je m’initie peu à peu aux différences entre le redwood, le séquoia ordinaire ou géant, le pin ponderosa ou autre, le sapin blanc, le cèdre à encens, le tremble vrai ou faux, etc. Côté faune, j’ai un faible pour l’écureuil de Douglas — Tamiasciurus douglasii, alias chickaree en anglais, tamia ou écureuil roux en français, décrit avec amour et jubilation par Muir dans les pages qui suivent — et l’écureuil gris de Californie, moins apprécié de notre auteur. Il y a aussi le chipmunk, charmant écureuil de la taille d’une souris, inconnu en France (l’animal) et donc intraduisible (le mot). Je confonds bien sûr les arbres entre eux et les deux espèces d’écureuils la troisième, le chipmunk, étant rarissime à Bear Valley depuis la peste qui aurait dévasté sa population il y a deux ans —, sans même parler des cris stridents de ces derniers, que je ne distingue pas des piaillements des geais bleus. Bref, je suis perdu.

Le lendemain, mardi, un autre courriel de Gary Snyder : « Bruce, j’habite près de Nevada City. Voici mon téléphone : *** *** ****. Je suis presque toujours chez moi. Tu peux traduire mon dernier livre, avec ou sans les deux poèmes qui me tracassent. Bien à toi, GS. » Stupéfait de ce revirement inespéré après la sécheresse du message précédent, je réponds : « Cher Gary, pouvons‑nous te rendre visite jeudi prochain ? Nous arriverons vers 13 h 30, repartirons une heure et demie plus tard pour être de retour ici avant la nuit. Bien à toi, Brice. »

Dans la seule Californie, les scarabées, qui prospèrent grâce au réchauffement climatique qui fragilise les arbres, ont déjà tué cent millions d’entre eux.

Il n’y a pas que les intempéries ou les incendies, les « méga‑feux », qui menacent les arbres de la Sierra. Je remarque beaucoup d’arbres à la cime brune, desséchée, ou au feuillage entièrement roux. Ce ne sont pas les incendies qui les ont ainsi blessés ; c’est la seule œuvre des scarabées et une conséquence directe, parmi d’autres, du réchauffement climatique (que le secrétaire général de l’ONU vient tout juste de requalifier en « ébullition » climatique). Dans la seule Californie, les scarabées ont déjà tué cent millions d’arbres. D’habitude, m’explique Pamela, la sève des arbres en bonne santé irrigue jusqu’à leur écorce ; mais par temps très chaud et sec, cette sève se rétracte vers le cœur de l’arbre et l’écorce n’est plus protégée contre les insectes. Les scarabées peuvent alors pénétrer dans l’arbre et le tuer en quelques mois ou années. La nature idyllique décrite par John Muir au début du vingtième siècle est grandement menacée un siècle plus tard.

Mercredi, pas de nouvelles de Gary Snyder. Je lui envoie un SMS.

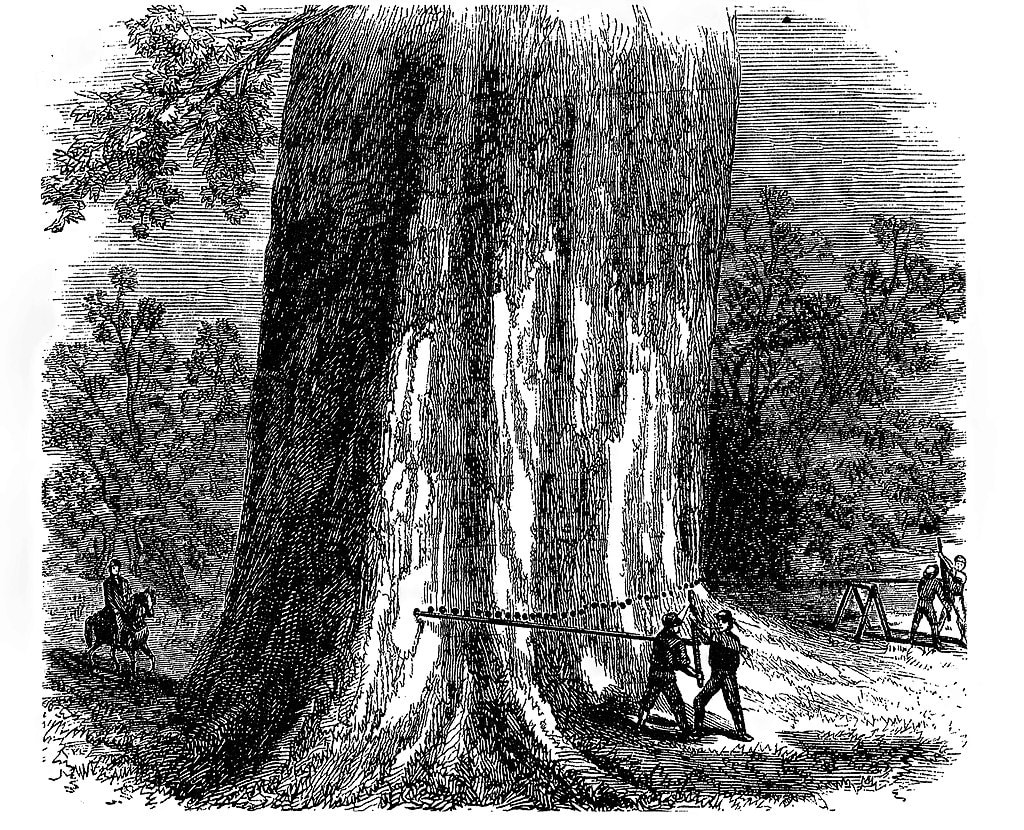

Nous allons au Calaveras Big Trees State Park, le parc d’État des grands arbres du comté de Calaveras, à une demi‑heure de route de Bear Valley. Et là, contrairement à Muir Woods, que nous avons décidé d’éviter, nous sommes enchantés par « les merveilles des hautes montagnes ». Les big trees ne sont pas seulement big, ils sont GÉANTS ! Les séquoias peuvent atteindre cent mètres de haut, mais surtout leur masse, leur majesté, leur puissance sidèrent — ce sont les plus grands êtres vivants de la planète ! Le diamètre de leur tronc dépasse parfois onze mètres, certains individus ont plus de trois mille ans et, une fois encore, comme dans la séquence de Vertigo de Hitchcock où Kim Novak et James Stewart contemplent une section de séquoia multi‑centenaire, l’espace et le temps s’agrègent en un concentré, une condensation inouïs. Mais s’ils suscitent l’admiration, ces arbres prodigieux sont aussi démesurés, sans commune mesure avec notre humanité. Les Américains ont un mot intraduisible en français pour décrire cela, awe, qui suggère à la fois le respect sidéré, l’admiration inconditionnelle, nuancée d’une sorte de terreur sacrée, et c’est bien ce que je ressens au pied de ces « plus que géants », car « géant » suppose qu’on puisse encore comparer, alors qu’il s’agit ici d’incommensurable, d’une forme de vie inconcevable tant dans le temps — une telle espérance de vie ! — que dans l’espace — vertige de l’inaccessible verticalité, d’un monde inhumain aussi silencieux en altitude que celui des baleines sous l’eau.

Les séquoias peuvent atteindre cent mètres de haut, mais surtout leur masse, leur majesté, leur puissance sidèrent — ce sont les plus grands êtres vivants de la planète !

Contrairement à Muir Woods, les traces d’incendie sont partout visibles à Calaveras : sur des versants entiers, les arbres abattus ou calcinés se mêlent aux survivants, aux « géants » qui auraient été protégés contre les flammes par des pare‑feu aménagés autour de leur tronc. J’apprécie de ne pas visiter un parc artificiel, parfaitement « manucuré », disneylandisé, mais une forêt vivante, à peu près sauvage, subissant les aléas du climat et de son époque. Me plaisent aussi le peu de visiteurs en cette matinée ensoleillée, idéalement fraîche, et les sentiers pierreux, approximatifs, non balisés, sans interdiction formelle de s’en écarter, sans rangers irascibles veillant à ce que les touristes demeurent moutonniers et dans le droit chemin.

Lire sur Terrestres Romeo Bondon « Enquêter, s’émerveiller et se révolter avec Élisée Reclus », septembre 2023.

Toujours pas de réponse de Gary Snyder. L’imprévisible semble le caractériser. Prérogative du grand âge ?

Pamela et moi faisons halte devant l’un des géants. Un guide bénévole en uniforme s’adresse à un groupe de visiteurs : « Celui‑ci est surnommé Abraham Lincoln. Pourquoi ? Rappelez‑vous qu’Abe avait un gros grain de beauté sur le visage. Ce séquoia a un énorme burl [une excroissance] à un mètre du sol, d’où son surnom. Mais pour moi, il se rapporte à un autre Américain célèbre, John Muir. » Pamela et moi échangeons un regard stupéfait : encore une coïncidence ! Le guide poursuit : « Lors d’une conférence dans une université, à laquelle j’assistais, le spécialiste de John Muir a montré une photo de l’écrivain adossé à ce gros burl en disant qu’il ignorait où on l’avait prise. Je suis intervenu pour déclarer que, selon moi, elle avait été prise ici, à Calaveras, sans doute au début du vingtième siècle. J’en suis aujourd’hui certain, car contrairement au séquoia, ce burl n’a pas grossi depuis cinquante ans que je fréquente le parc ! Il est resté le même que sur la photo ! »

Source : Kruska, Dennis G. (1985). Sierra Nevada Big Trees: History of the Exhibitions, 1850-1903: Los Angeles, California: Dawson’s Book Shop.

Cinq minutes plus tard, le même guide revient seul sur le chemin et nous aborde aimablement en nous demandant si nous avons vu « la Mère de la Forêt ». Après notre réponse négative, il nous emmène devant un immense fût noir, calciné de bas en haut, d’où aucune branche ne saille, et nous explique ceci : « En 1854, lorsque des spéculateurs retirèrent l’écorce de cet arbre immense, surnommé la Mère de la Forêt à cause de sa taille exceptionnelle, ils le blessèrent à mort. L’incendie de 1908 carbonisa le bois ainsi mis à nu. Ces spéculateurs voulurent enlever l’écorce et la réassembler lors d’expositions à New York et à Londres. Des milliers de spectateurs payèrent alors pour voir ce spectacle morbide, tandis que des naturalistes s’indignèrent de cette exploitation sans scrupules de la nature. John Muir eut alors une phrase magnifique : “Écorcer cet arbre vivant est une idée aussi déraisonnable que d’écorcher nos grands hommes pour prouver leur grandeur.” »

Puis le guide ajoute, avec un petit sourire lourd de sous‑entendus : « C’était leur manière de faire à l’époque, nous essayons de faire mieux. »

Un peu plus loin, nous découvrons The Big Stump, la Grosse Souche, et une autre intervention humaine déplorable, motivée par la seule cupidité, l’exploitation forcenée de la nature à des fins de profit et de distraction populaire : en 1863, un spéculateur fit abattre le plus gros séquoia de la région, puis polir sa gigantesque souche, de plus de huit mètres de diamètre, pour l’aménager en… dancefloor. Le tronc de l’arbre mammouth fut taillé pour en faire une piste de bowling et un bar… L’écorce fut découpée et reconstituée, comme celle de la Mère de la Forêt, en vue d’une exposition itinérante, mais détruite par le feu un an plus tard. Apprenant ces nouvelles consternantes, John Muir s’indigna : « Et pour finir, ces vandales dansèrent sur la souche5 ! »

© Éditions Gallimard — 2020 pour la traduction française — 2024 pour la préface et la présente édition.

Photo d’ouverture : John Muir, assis près d’un lac, 1902. Source : Librairy of congress.

Notes

- John Muir, Quinze cents kilomètres à pied à travers l’Amé- rique, traduit de l’anglais (États‑Unis) par André Fayot, « Les Massicotés », José Corti, 2017. Voir aussi la préface de Michel Le Bris à l’édition intégrale, John Muir, Un été dans la Sierra, traduit de l’anglais (États‑Unis) par Béatrice Vierne, « Folio », Éditions Gallimard, 2022, p. 13.[↩]

- Voir Alexis Jenni, J’aurais pu devenir millionnaire, j’ai choisi d’être vagabond, Paulsen, Paris, 2010.[↩]

- Infra, p. 30.[↩]

- Voir la préface de Michel Le Bris à l’édition intégrale, op. cit., p. 18.[↩]

- Voir le guide du parc d’État des grands arbres du comté de Calaveras.[↩]