Le Centre Pompidou présentait, du 10 mai au 7 août derniers, l’impressionnante exposition « Norman Foster ». Une exposition qui invitait à voir dans les projets de l’architecte britannique né en 1935 une nouvelle avant-garde : celle du tournant écologique de l’architecture globale. En proposant une vaste monographie de l’un des représentants principaux de l’architecture dite “high-tech” (dans les années 1970) puis de la “green architecture” (à partir de la fin des années 1990), le Centre Pompidou et son département d’architecture laissaient entrevoir la possibilité de reprendre à nouveaux frais la question des liens entre architecture et technique.

Mais rien de cela, ou si peu, et parfois même tout le contraire. Les visiteurs ont pu découvrir une exposition en forme d’autosatisfecit écologique, qui ressemblait surtout au spectacle en miniature d’un monde élégamment ramené sous le contrôle de technologies vertueuses. Parmi les maquettes de gratte-ciel et les images de synthèse futuristes, il était souvent difficile de distinguer ce qui de l’aveuglement où de la supercherie devait l’emporter dans l’aberrante disjonction entre la réalité des projets construits et la naïveté solutionniste des argumentaires architecturaux. L’exposition nous a semblé symptomatique des difficultés contemporaines à correctement discuter des rapports qui nouent l’architecture à la technique et à l’écologie.

En prenant le temps de revenir à froid sur son contenu, nous avons souhaité éclairer les fondements de la vision du monde promue par Foster en examinant certains pans de l’inclination techno-solutionniste d’ascendance cybernétique qui sous-tend son imaginaire architectural. Cette contre-curation, menée à contre-temps, nous donne l’occasion de forger quelques outils capables de nous aider à penser l’architecture hors des ornières du techno-solutionnisme dominant.

Une futurospective suspecte

L’exposition s’ouvrait sur l’ambition de “mettre en regard la question du développement durable avec l’anticipation du changement en vue d’un avenir meilleur”. Une déclaration d’intention peu convaincante signée de Norman Foster lui-même, comme du reste l’ensemble des textes qui jalonnent l’exposition, jusqu’aux cartels qui ont été rédigés par l’agence Foster + Partners1. Nous sommes d’abord invités à parcourir un cabinet d’archives constitué de centaines de dessins et photographies fabriqués par l’architecte depuis son plus jeune âge. Puis vient le cœur de l’exposition : une série impressionnante de maquettes et visuels commentés des prestigieux projets internationaux que l’agence de Foster a réalisés au cours des cinquante dernières années. Seulement l’exposition ne saurait être, selon les mots mêmes de Norman Foster, une “rétrospective” de son œuvre, tant l’ensemble des projets semble appelé à faire converger le regard et l’esprit du public vers le futur. Dans une ultime salle baptisée “futurospective”, des images enthousiastes de la terraformation de Mars par l’humanité côtoient d’autres formes de colonisation, finalement très similaires, de notre propre planète par le solutionnisme technologique, comme la construction d’un réseau de transport ultra-rapide utilisant la technologie de l’hyperloop, ou le développement de micro-centrales nucléaires.

Que nous raconte cette exposition des tensions à partir desquelles l’architecture s’est liée à la technique et à l’écologie au cours de ces cinquante dernières années ?

Difficile de ne pas sortir de cette exposition sans un certain vertige, écrasé par l’impressionnante densité de l’exposition et l’empilement de formes futuristes un brin ringardes, par la juxtaposition de lieux de pouvoirs rutilants mais toujours plus isolés des populations, comme par le messianisme technophile qui sert d’ambiance à l’ensemble. C’est manifestement de ce malaise qu’il nous faut repartir pour poser la série de nos questions. Sous le vernis de l’opération de prestige, de quoi l’architecture de Norman Foster est-elle la manifestation ? Que nous raconte en réalité cette exposition des tensions à partir desquelles l’architecture s’est liée à la technique et à l’écologie au cours de ces cinquante dernières années ?

Maquette pour Hongkong and Shanghai Bank Headquarters, Foster + Partners, Hong Kong, 1986.

Maquette pour Swiss Re Building, Foster + Partners, Londres, 2004.

De la forme architecturale à la forme de pensée

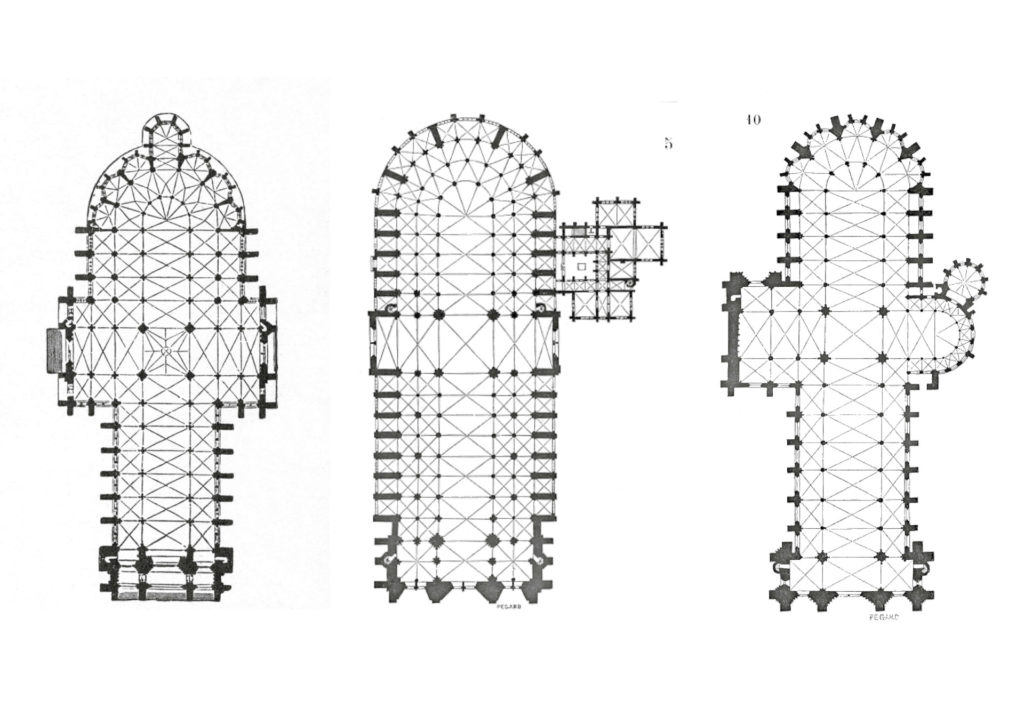

Commençons notre parcours par un détour au XIIe et XIIIe siècle, au cœur de l’architecture gothique. Dans son livre de 1951, Architecture gothique et pensée scolastique l’historien de l’art Erwin Panofsky, relevait la singulière correspondance entre la scolastique des prêtres commanditaires des cathédrales gothiques – une manière de penser et d’argumenter modelée sur la Somme théologique de Thomas d’Aquin – et l’organisation spatiale de ces mêmes bâtiments. Pourtant, les constructeurs des cathédrales n’étaient aucunement familiers de la discipline spirituelle des hommes d’Église. L’énigme à résoudre est donc la suivante : comment comprendre la continuité et la correspondance entre le style de pensée et le style de construction dominants, alors qu’il s’agit de deux domaines séparés ?

Pour expliquer cette liaison mystérieuse, Panofsky avançait deux hypothèses. La première pose l’existence de schèmes organisateurs de la pensée, dont on trouve la signature dans les correspondances entre les structures de pensée d’une société et les formes et types d’espaces qu’elle produit. En retrouvant dans l’organisation spatiale des cathédrales l’application des principes de la discipline scolastique des moines (notamment la décomposition en ensembles intelligibles, séparés et hiérarchisés) il démontre comment la discipline des moines participe d’une “force formatrice d’habitudes” dont la logique s’est étendue à l’ensemble des arts, dont l’architecture des cathédrales gothiques. La seconde hypothèse, qui intéressera particulièrement Pierre Bourdieu qui y piochera le concept d’habitus, se réfère à la manière dont ces schèmes sont transmis ou incorporés par les acteurs. Panofsky soulignait ainsi qu’il n’est nullement besoin d’une formalisation ou d’une transmission explicite pour que les schèmes soient intégrés collectivement : ceux-là peuvent se transmettre par imprégnation diffuse ou distraite entre les individus d’un même corps social.

Un petit monde

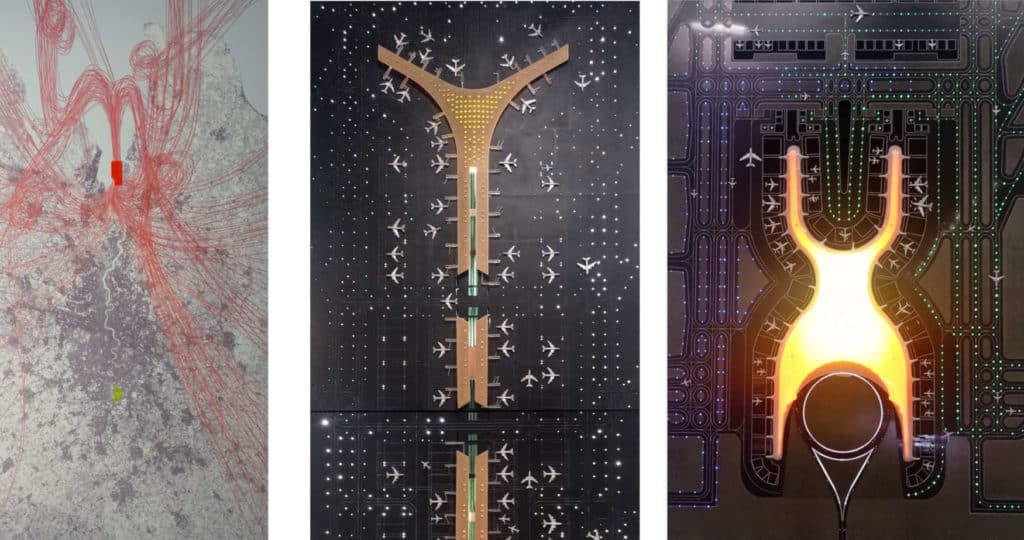

A l’instar de Panofsky, il nous semble que nous pouvons relire dans l’architecture de Foster certains schèmes significatifs de notre époque. Commençons donc par dresser une rapide cartographie de ses commanditaires. D’un côté, l’agence a été portée par une commande privée où l’on retrouve les grands noms des entreprises de la tech américaine comme IBM, Apple et Tesla, ou chinoise comme le producteur de drones DJI. Sur un autre flanc, on retrouve des banques ou des acteurs du secteur financier : HSBC, Banque Nationale du Koweït, Groupe Safra. Enfin, des institutions publiques, souvent des villes, une clientèle plus classique pour une agence d’architecture d’envergure internationale, mais aussi et surtout leurs aéroports.

Au sein de cet aréopage homogène de commanditaires, les grands noms de la technologie et des marchés financiers occupent une place de choix. Dans le monde de Foster, on ne jure que par la circulation fluide des capitaux, des données et des humains, ces arpenteurs de business centers et d’aéroports étrangement semblables d’un bout à l’autre de la planète.

Foster donne corps à des notions, des formes, et des imaginaires qui circulent au sein d’un milieu restreint, composé des géants de la tech, de la finance et de l’industrie du bâtiment.

La notion d’habitus permet de situer les choses en ce qui concerne l’architecte britannique, ses partenaires et plus largement l’ensemble des architectes qui travaillent sous sa direction. Bien qu’il aime à reprendre l’adage moderniste voulant que l’artiste soit le dépositaire des idées de son temps, Norman Foster et son agence sont surtout les dépositaires d’un habitus capitaliste. Ils donnent corps à des notions, des formes, et des imaginaires qui circulent au sein d’un milieu restreint, composé des géants de la tech, de la finance et de l’industrie du bâtiment. Ceux-là leur ont confié leurs rêves et les ont chargés d’en faire de l’écologie.

Une certaine pensée des systèmes

Poursuivons notre vol de reconnaissance et regardons cette fois les mots qu’emploie Foster pour parler d’architecture. Pour lui, l’architecture est avant tout un “système”. Le système chez Foster est à la fois technique, conceptuel, structurel et climatique. Les bâtiments intègrent en leur sein des systèmes techniques – gestion des flux de ventilation, électriques, thermiques – eux-mêmes enchâssés à l’intérieur de systèmes environnementaux moins palpables mais non moins décisifs, allant des écosystèmes au climat. Autant de systèmes hétérogènes intégrés les uns aux autres en interaction dynamique, dont il s’agira de penser la co-évolution.

Le principe d’intégration systémique est un marqueur. Il signale une correspondance entre les formes architecturales de Foster et la pensée cybernétique, que l’observation des aspects les plus saillants des projets de l’agence rend plus évidente encore. Ceux-là témoignent tous d’une même distribution conceptuelle : ce sont des ouvrages où une infrastructure technique, à la trame fixe, organise la distribution des flux traversant le bâtiment. De projet en projet s’alignent ainsi les ossatures métalliques en poutres treillis ou en maillage paramétré, qui forment une matrice où sont intégrés les fluides et les systèmes de contrôle des ambiances intérieures (chauffage, climatisation, éclairage, protections solaires, plomberie). Les détails constructifs semblent s’y donner avec l’évidence intangible d’un mécano d’acier finement dessiné.

A l’inverse, qu’il s’agisse d’humains, de la matière qui cloisonne les espaces composables, l’air de la ventilation, ou les photons de la lumière naturelle, les flux s’entrelacent presque indifféremment de leur qualité. Conçus à partir d’une dualité qui nous rappelle la distinction du circuit et de l’information qui y circule, les aéroports et autres headquarters aux formes épurées finissent réellement par prendre des airs de processeurs ou de puces électroniques.

Rêveries cybernétiques

L’assemblage systématique de ces fondamentaux traduit le glissement de l’imaginaire techno-architectural dans la rêverie cybernétique, et réciproquement. Soit l’image onirique, parfaitement fluide et sans contact, d’architectures pensées comme des systèmes adaptatifs. Activant une infinité de boucles de rétroaction, elles se veulent des artefacts aussi techniquement parfaits que sensibles aux variations de leur milieu. Ce sont des architectures-machines dont les boucles de fonctionnement, une fois outillées d’équipements techniques de pointe, promettent une adaptation optimale aux dynamiques pré-existantes des systèmes environnementaux.

Au réveil, le rêve d’un monde en expansion où les transformations seraient gratuites et les flux sans corps ni friction débouche sur le fantasme de bâtiments flexibles, capables de se transformer pour répondre à l’évolution des besoins d’un monde en constante accélération. Un rêve éveillé en somme qui supposerait une matière et une énergie abstraites, à la limite de l’immatérialité, par le biais comptable de bâtiments à l’impact environnemental toujours plus proche de zéro.

Au bilan de cette fantasmagorie technique apparaissent néanmoins les qualités spécifiques d’un schème sous-jacent à l’organisation des projets de Foster, comme à la vision du monde de leurs commanditaires. Premièrement, le monde apparaît comme une pelote complexe de flux faisant incessamment communiquer le naturel et l’artificiel. Deuxièmement, l’ouvrage architectural est pensé comme système au comportement dynamique et adaptatif. Troisièmement, la technique n’est plus comprise uniquement dans l’orbe de la pratique instrumentale, mais s’élève au statut d’une rationalité environnementale : la technique, et l’architecture avec elle, façonne des environnements pour les formes de vie.

La rêverie cybernétique de Foster suppose une matière et une énergie abstraites, à la limite de l’immatérialité, par le biais comptable de bâtiments à l’impact environnemental toujours plus proche de zéro.

En raison de ces caractéristiques, nous qualifierons de “cybernétique” ce schème qui traverse l’ensemble de l’œuvre de Foster. Prise dans son ensemble, sa production architecturale forme un solide témoin historique de la trajectoire d’une représentation techniciste singulière de l’écologie, devenue hégémonique au sein de l’architecture lors des dernières décennies .

Le monde comme processeur

Avant d’aboutir à sa forme contemporaine, le “schème cybernétique” s’est vu transformé et réinterprété au fil des années dans de nombreux domaines appliqués. La cybernétique n’a pas eu immédiatement partie liée avec l’architecture, ni a fortiori avec l’écologie. A ses débuts dans les années 1940, la cybernétique représente un courant de pensée minoritaire des sciences modernes. Son ambition est de développer une science universelle, dont la théorie serait susceptible de s’appliquer aussi bien à la mécanique qu’à la physiologie et aux comportements sociaux. Il s’agissait pour cela de penser chaque entité comme un système à boucles de rétroaction, corrigeant au fur et à mesure du temps ses paramètres pour atteindre un but donné, fut-il encore indiscernable. La “kubernêtikê” grecque, renvoyant à l’art du pilotage des navires dans le monde antique, sert de métaphore à cette approche nouvelle qui s’intéressait moins aux déterminismes locaux qu’à l’équilibre et l’orientation globale des systèmes.

En formulant la première théorie mathématique de l’information, les cybernéticiens obtinrent à la fin des années 1940 de pouvoir traduire tout phénomène du monde dans un modèle unifié de type communicationnel. D’après ce modèle, les systèmes correcteurs s’adaptent progressivement à leur environnement par l’intermédiaire de messages. Ici, le type de langage importe peu, seul comptant le ratio d’ordre et de désordre, c’est-à-dire d’éléments probables ou improbables, contenus dans les messages de façon à garantir une bonne communication. Lorsque le désordre prends le pas sur l’ordre dans un message qui aurait subi des perturbations (en raison du temps, de la distance ou d’un canal trop fréquenté par exemple) les cybernéticiens considèrent que l’information décroît et que s’accroît proportionnellement l’entropie de l’ensemble système-environnement. Dans cette vision informationnelle du monde, les dispositifs techniques pouvaient faire barrière à l’entropie, en renforçant, par l’organisation, l’ordre inhérent aux messages et en retenant, pour un temps, le désordre.

Ce modèle cybernétique du monde comme ses questionnements scientifiques et philosophiques devint au cours des années 1950 une référence pour le développement technologique, en trouvant des débouchés directs dans le domaine militaire, de l’aérospatiale et de l’informatique scientifique.

Une rencontre inattendue

L’influence de la cybernétique ne resta pas pour autant cantonnée aux domaines des technologies de pointe. La plasticité des schèmes techniques et conceptuels de la cybernétique finit par les rendre appropriables à des individus bricoleurs dans les domaines les plus variés, allant de la robotique et l’informatique au management, en passant par l’architecture et l’écologie. Si bien que les premiers croisements entre la cybernétique et l’écologie se déroulèrent dans un contexte, relativement inattendu au regard de son bassin de développement premier, de désertion à l’égard du monde de la guerre froide et de ses tendances industrialistes et bureaucratiques aliénantes. C’est à ce moment de l’histoire que nous retrouvons le jeune Foster, dont la bibliothèque de jeunesse nous est présentée dans l’exposition.

La plasticité des schèmes de la cybernétique finit par les rendre appropriables à des individus bricoleurs dans les domaines les plus variés, allant de la robotique et l’informatique au management, en passant par l’architecture et l’écologie.

Un accrochage de livres de référence s’essaie à synthétiser le référentiel intellectuel du jeune architecte, diplômé de Yale en 1962. Le Manuel d’instruction pour le Vaisseau spatial Terre (1969) de l’architecte américain Buckminster Fuller y côtoie le Whole Earth Catalog (1968-1972), un magazine de la contre-culture californienne, à mi-chemin du catalogue publicitaire, d’une encyclopédie du bricolage et de l’organe de presse communaliste. S’y ajoute le célèbre Printemps silencieux (1962) de la biologiste environnementaliste Rachel Carson, ouvrage aujourd’hui considéré comme l’un des premiers à alerter sur la disparition de la biodiversité causée par les pesticides. Quelques pages des aventures spatiales de Dan Dare, Pilot of the Future, issues de la revue de bande-dessinée Eagle complètent l’ensemble. Bibliothèque, en somme, composée d’un ensemble de références populaires des années 1960 auquel a été ajouté l’ouvrage La Cybernétique : Information et régulation dans le vivant et la machine de Norbert Wiener (1948).

Cet assemblage d’ouvrages résonne avec les transformations qui s’opèrent au tournant des décennies 1960 et 1970 dans l’appréhension de l’environnement. Un marqueur de cette époque est la photographie du “lever de Terre” (Earthrise) capturée depuis le point de vue d’Apollo 8 et publiée dans le Whole Earth Catalog en 1969, qui eut pour conséquence de produire de nouveaux effets d’évidence quant à la compréhension de la place de l’humain dans le cosmos. Le point de vue spatial rendait la Terre à sa nature fragile et close sur elle-même. Sous la plume d’un Buckminster Fuller (1895-1983), particulièrement préoccupé par l’enjeu d’une distribution optimale des ressources terrestres limitées, la planète est prise dans la métaphore du Spaceship Earth, le “vaisseau spatial Terre”. Vous êtes fascinés par les engins spatiaux, sans même comprendre que vous vivez chaque jour dans l’un de ceux-là, disait en substance l’argumentaire de celui qui fit office de mentor pour Norman Foster. L’environnementalisme des années 1960 fut donc inextricablement liée à l’imaginaire de la conquête spatiale, et ce faisant re-caractérisée comme écologie globale.

Le Whole Earth Catalog fut l’un des grands vecteurs de diffusion de cette représentation unitaire du monde au sein des communes utopistes de l’Ouest américain. Son éditeur principal, Stewart Brand, proposait une interprétation résolument émancipatrice du discours cybernétique, la traduisant dans le langage d’une technique facilement réplicable, comme les sphères géodésiques, la promotion des modes constructifs upcyclés et accessoirement l’expansion de conscience par le LSD. Son lectorat, d’abord issu des communautés de droppers2 rassemblées en Californie (des mouvements prônant et pratiquant la désertion et l’autonomie), s’élargit rapidement par-delà ce cercle. Celui-ci s’identifie à une classe émancipée de bricoleurs aux idées vastes et à l’esprit large, se tenant certes hors des laboratoires technoscientifiques mais non moins intéressés par les dynamiques du monde dans son ensemble.

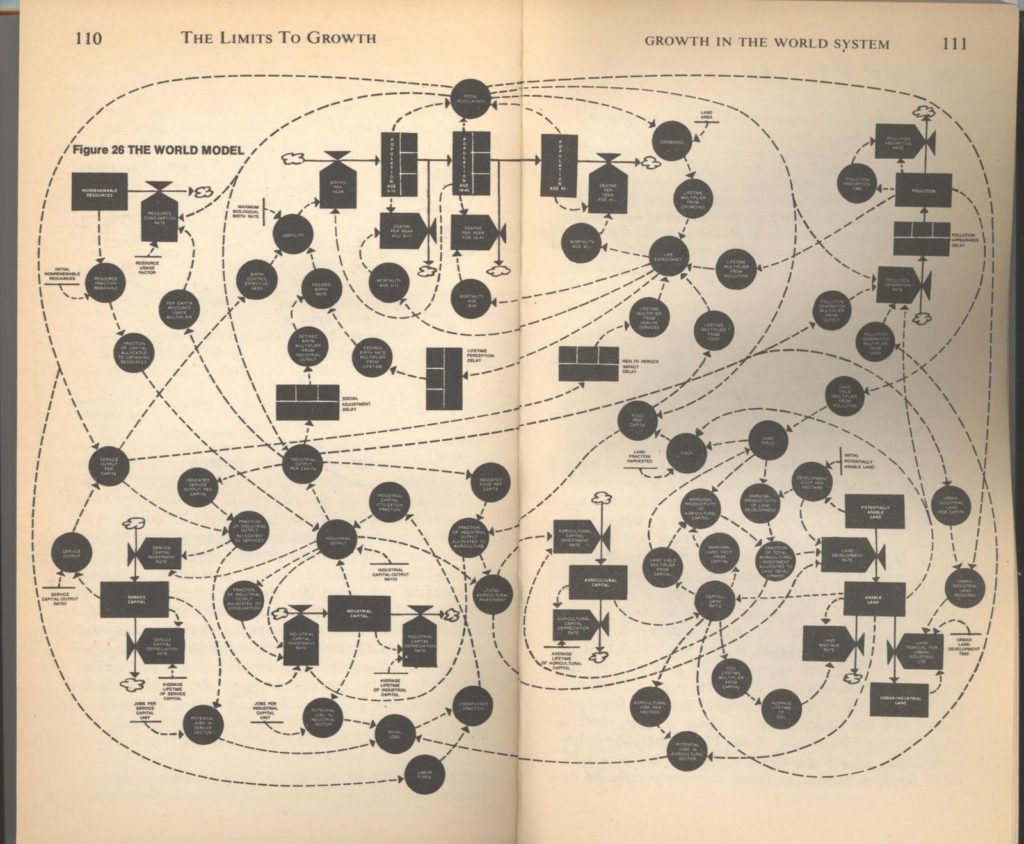

En parallèle, l’approche cybernétique de la dynamique des systèmes donna lieu au développement des modèles de simulation informatique. Ceux-ci trouvèrent là-aussi un débouché direct dans l’écologie et la climatologie. Les nouvelles capacités de calcul des superordinateurs couplées aux représentations partitionnées de la planète en éco-systèmes permettaient de produire des modélisations des dynamiques systémiques articulant les différentes dimensions et effets de l’action humaine sur l’environnement. Ces outils produisaient, là aussi, une “big picture” d’un genre nouveau à propos du système anthropique. Le célèbre rapport Meadows sur les limites de la croissance dans un monde aux ressources finies, livré au Club de Rome en 1972, supposa de développer World3, sans doute le plus connu et le plus influent de ces instruments de visualisation et de prédiction. La Terre y fut modélisée sous la forme d’un système complexe en équilibre dynamique calculable numériquement.

Dans une alliance insolite et non sans ambiguïté, un paradigme contestataire porté conjointement à la fin des années 1960 par la contre-culture et par certaines voix critiques venues des sciences naissantes de l’écologie, s’était emparé de la cybernétique. Le langage commun de la cybernétique liait le constat factuel des dégâts causés par une croissance industrielle désormais perçue comme insoutenable avec l’émergence de la possibilité technique de systèmes ouverts et décentralisés, les solutions pratiques de l’upcycling et une critique radicale du mode de vie capitaliste. Ces dimensions représentaient, dans les premières années d’exercice de Foster un potentiel de renouvellement de l’architecture à un niveau conceptuel, organisationnel et éthique.

Dans une alliance insolite et non sans ambiguïté, un paradigme contestataire porté conjointement à la fin des années 1960 par la contre-culture et par des voix venues des sciences de l’écologie, s’était emparé de la cybernétique.

Cet âge où la cybernétique contribuait à amalgamer éthique contre-culturelle et préoccupation environnementale est celui des premiers pavillons de Norman Foster. Les bâtiments, de petite échelle, mobilisent des systèmes constructifs légers pour se soulever du sol et affichent de fervents argumentaires sur leurs capacités à instaurer un dialogue harmonieux avec leur environnement. Le schème cybernétique s’incarne alors dans des bâtiments adaptables qui organisent une synergie vertueuse entre les flux de l’activité humaine et ceux de leurs environnements immédiats.

Buckminster Fuller, du marginal au global

Il se joue dans cette rencontre d’importantes reformulations de la position de l’architecte à l’égard de l’environnement. Au principe industriel de la spécialisation des opérateurs techniques, incapable d’assurer l’épanouissement de l’individu créateur comme de comprendre le monde complexe alors en gestation (“the whole earth”, justement), le Whole Earth Catalog opposait dans ses pages la figure du “comprehensive designer” incarnée par Fuller. La centralité de Buckminster Fuller dans le réseau des apports croisés de la cybernétique et de la climatologie pour l’architecture en général fait de lui une présence tutélaire qui hante l’œuvre de Foster. Buckminster Fuller a formalisé une approche globale de l’architecture comme système à l’interface d’autres systèmes. Il inventa des méthodes de conceptions liant les nouvelles connaissances de la climatologie, les techniques de contrôle des ambiances intérieures et la forme architecturale. Le design compréhensif, ou design global, consistait dans l’application d’une vision systémique appliquée à la technologie comme aux communications humaines et aux ressources naturelles.

Malgré son allure et son mode de vie de représentant de commerce international, les visualisations systémiques proposées par Fuller recueillaient la sympathie d’une partie des néo-communalistes. Ses théories architecturales trouvaient également des applications en dehors des murs des communautés des droppers, faisant de lui le noeud d’une connexion entre outsiders et insiders de la société américaine sur le plan des outils techniques. Ce faisant, il semble se jouer avec Fuller un glissement d’une partie des imaginaires techniques ayant incubé dans la culture de la désertion de la fin des années 1960 vers des mondes bien plus institutionnels.

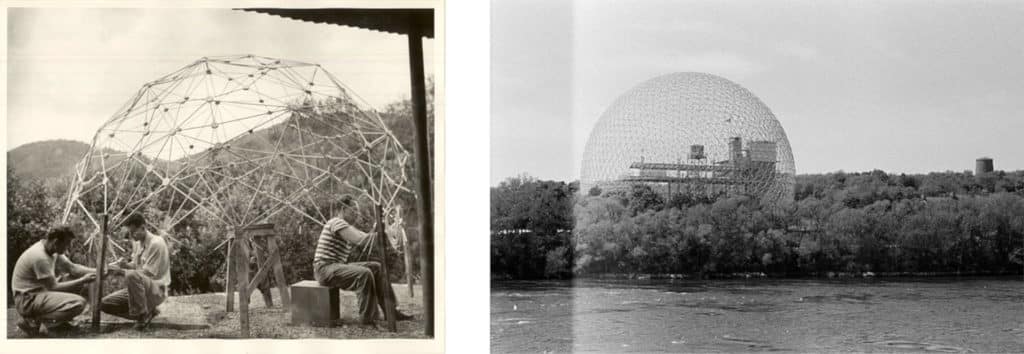

La sphère géodésique est un exemple paradigmatique de ces mutations. Ce système structurel qui n’était d’abord que le fruit de recherches géométriques fondamentales, se concrétise en prototypes d’habitat léger durant les summer school prodigués au Black Mountain College, une école expérimentale fondée sur un mélange de préceptes progressistes et utopistes3, en 1948-49. Elle trouvera encore une application communautaire dans les Earthships de l’architecte Michael Reynolds, avant d’être réinterprétée tout autrement par Buckminster en personne, sous la forme d’un dispositif bioclimatique englobant plusieurs bâtiments, lors de l’exposition universelle de Montréal en 1967. Entretemps, le designer se prendra même à rêver de mettre New York sous une bulle climatisée avec son projet “Dome over Manhattan” (1959).

La sphère géodésique, initialement appréciée pour son admirable rapport entre légèreté et solidité matérielle, aboutissait à la projection d’une mégastructure de fait, étendue aux dimensions d’un territoire urbain tout entier. La typologie du “bâtiment-bulle”, qu’emprunte Foster à son aîné et inspirateur Fuller, marque alors une inflexion du schème cybernétique. Dans ces projets, une membrane vient se déployer autour de l’ouvrage. Celui-ci continue d’être pensé comme un système imbriqué aux cycles environnementaux, mais l’architecture génère désormais sa propre atmosphère pour mieux s’affirmer comme un système auto-suffisant. Cette enveloppe et ce volume d’air intermédiaire renvoient à la mue d’une volonté de contrôle environnemental étendu où l’atmosphère régulée des espaces intérieurs trouve sa prolongation dans l’environnement immédiat de l’ouvrage. Désormais, il s’agit d’aller “au-delà de l’idée d’une nature perçue comme totalement extérieure, au-delà d’une écologie de protection et de préservation »4, comme le célèbre naïvement la communication du Centre Pompidou, sans préciser que c’est en générant et en maîtrisant son propre milieu contrôlé que l’architecte entend y parvenir.

Le repliement sur l’objet

Dans les années 1970, les utopies communalistes se sont peu à peu dissipées et la Californie s’est transformée en terre promise pour d’autres ambitions libertariennes et technophiles. Les figures de la tech qui ont opéré ce glissement d’une contre-culture marginale vers la domination structurelle de la network economy ne manquent pas5. D’une manière où d’une autre, les motifs de désertion ont été réinterprétés au service d’une redoutable colonisation culturelle et cognitive. L’anti-politique de la contre-culture a été réinjectée dans le discours de l’individualisme entrepreneurial anti-étatique, tandis que l’impératif de progrès moral a trouvé sa reformulation dans une fuite en avant techniciste, au prétexte, notamment, des gains de performances environnementales. Demeurent d’étranges résonances formelles et conceptuelles de l’imaginaire de la contre-culture au sein du paysage lissé de la Silicon Valley, allant du Burning Man aux maillages géométriques complexes de l’architecture numérique contemporaine qui se poseront comme héritiers indirects des structures géodésiques de Buckminster Fuller.

A partir des années 1970, l’anti-politique de la contre-culture a été réinjectée dans le discours de l’individualisme entrepreneurial anti-étatique, tandis que l’impératif de progrès moral a trouvé sa reformulation dans une fuite en avant techniciste.

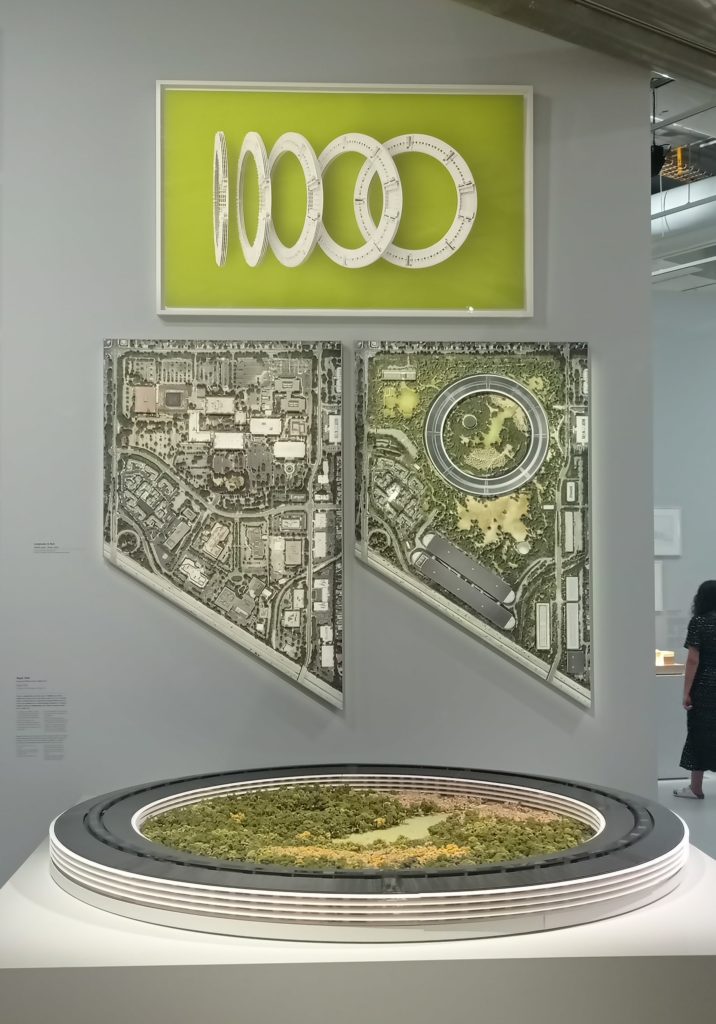

L’oeuvre de Foster témoigne de ce changement de contexte, auquel correspond une ultime redéfinition de l’architecture technologique qui l’éloigne de la rupture conceptuelle apportée par la cybernétique et la ramène insidieusement dans le giron du fétichisme de l’objet, clos sur lui-même et ses variables optimisées. L’illustration la plus frappante de cette dernière est à trouver du côté du tore du QG d’Apple. Le bâtiment à l’enveloppe minimaliste semble imiter le contrôle exclusif de la grande firme à l’égard de ses produits informatiques propriétaires. L’objet se veut parfait, radicalement intégré dans une forme compacte, fermée, au point de n’offrir d’autres possibilités d’évolution que d’immenses plateaux de bureaux en flexoffice.

Le rapport du bâtiment à l’environnement n’est alors plus de l’ordre du système ouvert et adaptable, ni celui que dénotait la volontée de brouiller les limites entre atmosphères contrôlées intérieure et extérieure des bâtiments-bulles, mais renvoie à l’objet technique de pointe, rigoureusement optimisé pour coller aux cycles de son environnement. Le contrôle environnemental s’est replié sur les limites de l’objet technique et ne tolère plus désormais en son sein de variations de fonctionnement non désirées provoquées par l’usager ou par le climat.

Au bout du compte, l’œuvre de Foster s’avère bien moins homogène que ne le laissait entendre l’exposition du Centre Pompidou. Au contraire, elle permet d’observer de quelle manière ce que nous avons appelé le schème cybernétique – un schème d’articulation systémique des infrastructures techniques et structurelles de l’ouvrage avec les flux de l’environnement portée par une vision d’un monde orchestré par la technique – a pu trouvé différentes interprétations politiques, technologiques, et écologiques au cours du temps. Initialement ouvert et visant l’équilibre avec son environnement dans ses premières incarnations, celles d’une architecture de la désertion, cette matrice conceptuelle s’est réorienté vers un paradigme technologique solutionniste résolument fermé, performantiel et extractiviste mis au service des fleurons du big data et de la finance.

Une affaire d’échelle

Le changement d’échelle des projets de Buckminster Fuller, qu’on retrouve dans la montée en échelle des projets traités par l’agence Foster + Partners, est décisif pour comprendre la dynamique de cette transformation. La possibilité d’existence de systèmes techniques ouverts, adaptables et décentralisés est profondément corrélée à l’échelle de l’intervention architecturale. Ainsi, les structures géodésiques, comme systèmes d’assemblage simples et standardisés se prêtent très bien à la construction d’habitats autonomes en matériaux réemployés. Il n’est en revanche pas crédible de penser la mise sous cloche de Manhattan sous une sphère géodésique sans faire appel à des systèmes productifs massivement industriels. Historiquement, le changement d’échelle et de commanditaires des bulles architecturales a contribué à expurger les schèmes cybernétiques d’une grande partie des velléités contestataires de la contre-culture. Montons à présent ce cas en généralité : tout système technique change d’essence politique en changeant d’échelle quand bien même son principe demeure inchangé, dans la mesure même où ses conditions de possibilité sont transformées en fonction du système social et productif sur lequel il s’appuie.

Tout système technique change d’essence politique en changeant d’échelle quand bien même son principe demeure inchangé, dans la mesure même où ses conditions de possibilité sont transformées en fonction du système social et productif sur lequel il s’appuie.

Ce changement de nature d’un principe technique concomitamment à son changement d’échelle n’est pas sans rappeler ce que la chercheuse Anna Tsing nomme la scalabilité6, soit la capacité d’un système ou d’un agencement à être répliqué à plus large échelle. La scalabilité est aussi dans notre cas ce qui transforme fondamentalement le schème cybernétique dans son rapport au monde et à la technique. Les sympathiques pavillons autonomes du jeune Foster deviennent des vaisseaux spatiaux gigantesques produits par une organisation qui centralise le travail de plusieurs milliers d’architectes. L’empuissantement de l’usager par l’autoconstruction comme la recherche d’un équilibre délicat entre l’homme et son environnement par l’observation fine et le réemploi disparaissent alors au profit de la réplication de solutions unitaires.

Le pilotage d’un système à large échelle pose de nouvelles questions. Puisqu’il est désormais trop grand pour se reposer sur l’action des individus, il substituera à la flexibilité des réglages individuels l’efficacité d’un organe de contrôle centralisé ou de procédures standardisées. La montée en échelle d’un dispositif technologique tend ainsi à ré-instituer un rapport central à l’autorité technique et a pour corollaire un appauvrissement de ses liens à l’environnement, aux humains et au vivant.

Technique ouverte, technique fermée

Entre la vision de la technique promue par les premier pavillons de Foster et celle de ses derniers projets, il y a en réalité un gouffre. L’idée d’une “technologie avancée” telle qu’envisagée par les cybernéticiens relevait d’une technique volontairement non spécialisée. Les machines qui intéressaient ces derniers étaient capables de se prêter à de multiples situations d’interaction, y compris les plus imprévisibles. La cybernétique voyait en effet dans l’adaptation à l’indémêlable variété des possibles entrelacés une bonne définition de l’intelligence technique, laquelle n’était pas fondamentalement incompatible avec des approches low-tech. Stewart Brand mit lui-même en circulation le concept de “soft tech” pour désigner son approche des technologies à la fois douce (soft) et prenant en compte les réseaux écologiques de l’information (software) qui permettaient d’après lui de “réconcilier” l’humain, la technologie et la nature. Une appréhension ouverte de la technique qui autorise et valorise la complexité des comportements et des interactions d’usage, sans nécessairement faire appel à une grande technicité interne de ses systèmes ou de ses individus7.

Sur Terrestres, lire Nelo Magalhães, « Accumuler de la matière, laisser des traces », septembre 2019.

A l’inverse, la “haute technologie” de l’architecture high-tech est bien souvent une technique hyper-spécialisée, au sens où elle vise à optimiser à l’extrême des fonctionnements précis (comme par exemple la vitesse, le rendement, la performance environnementale…). Cette recherche de performance a un coût : le fonctionnement technique est resserré autour d’un optimum fonctionnel, et sa complexité interne (nombre de composants, finesse des réglages) tend à augmenter. Les conséquences directes de ces choix ne sont pas anodines : les objets techniques perdent en résilience face aux perturbations non désirées ou en capacité d’adaptation face à des situations inattendues. Si bien que nous sommes parfois en droit de nous demander ce qu’il reste in fine de l’intelligence technique des productions ou leur efficacité réelle.

Mirages technosolutionistes

C’est à l’égard de cette dernière approche performantielle de la technique, très présente dans les discours techno-solutionnistes contemporains, que l’exposition du Centre Pompidou se montre la plus problématique. Bien trop souvent, les promesses portées par cette approche sont un miroir aux alouettes. Prenons deux projets présentés dans l’exposition Foster pour mieux illustrer ce point. Le premier n’est pas encore construit et n’existe encore qu’au stade d’images de synthèse criardes : le système Hyperloop de l’entreprise Tesla, dont Foster a dessiné les pods. Ce système de transport recourt à des tubes sous vide dans lesquels des capsules individuelles sont propulsées à très haute vitesse par suspension magnétique. Résister à la fascination béate pour un tel système demande d’interroger son effectivité.

L’une des caractéristiques majeures pour l’efficacité d’un système de transport tient avant tout dans sa résistance aux perturbations : existence d’itinéraires de contournement, sensibilité aux pannes, facilité de maintenance. Comparé à un train classique, l’Hyperloop n’a à cet égard que des défauts. S’il maximise effectivement la vitesse de pointe de chaque pods, la complexité et la fragilité de la technologie d’ensemble posent évidemment question. Comment par exemple entretenir et protéger des actes malveillants une immense infrastructure tubulaire sous vide ? Un système de transport où ne passe qu’un pod à la fois le rend absolument vulnérable aux pannes : un véhicule ou une portion du tube qui ne fonctionne plus et c’est une énorme partie du système dans son ensemble qui se trouve mis à l’arrêt. Enfin, le système de pods individuels, aussi rassurant soit-il pour le financeur qui ne rêve pas de partager son siège avec n’importe qui, présente le désavantage de démultiplier les moteurs et les risques de panne en comparaison de plusieurs wagons tractés par un seul moteur comme dans un train classique. Peu importe la vitesse que promet d’atteindre ce système de transport, en l’état son fonctionnement théorique ne tient pas, indépendamment de l’examen écologique douteux qui sous-tend sa création et son implémentation. L’Hyperloop est un exemple archétypal de la manière dont une approche performantielle qui optimise une variable, ici la vitesse de transit, se heurte aux difficultés que pose le fonctionnement réel d’un système sociotechnique complexe qui doit impérativement pouvoir composer avec une grande variété d’imprévus.

Considérons un second projet : le plan de développement urbain de la ville de Masdar, à Abou Dabi. L’exposition nous montre la maquette rutilante d’un écoquartier, affichant les usuels panneaux solaires en toiture ainsi qu’un aménagement plus inhabituel, un système de transports par pods individualisés, encore eux, dont on nous vante à nouveau les qualités environnementales. Ce morceau de ville futuriste se voulait l’avant-garde d’un urbanisme décarboné usant des techniques de pointe. Il n’est pas besoin d’être ingénieur pour se rendre compte de la supercherie. Une simple visite sur place suffit. Le quartier a certes bien poussé tel un champignon au milieu du désert, mais aussi bien est-il désert d’habitants. En 2016, date initialement prévue de livraison de l’aménagement, 287 résidents permanents habitaient Masdar, contre 50.000 prévus.

Sur Terrestres, lire Aldo Poste, « Le retour à la terre des bétonneurs », novembre 2020.

L’éco-quartier fantôme des promoteurs emiratis n’est en réalité qu’un énorme gaspillage de matériaux, et le plan maître de l’agence Foster un beau dessin au service de la stratégie d’apparat des pétro-monarques. L’approche techniciste de l’urbanisme de Masdar a vu ses promesses de décarbonation mises en déroute par les résistances fréquentes que rencontrent les villes nouvelles lorsqu’elles sortent de leur monde de papier : déconnexion du quartier du reste de la ville, dépendances à la voiture individuelle, démobilisation des investisseurs. L’urbanisme de Masdar est le fruit d’un paradigme performantiel (le “zéro-carbone”), et postule pour cela des hypothèses qui se sont avérées irréalistes. Un morceau de ville, aussi futuriste et vertueux qu’il soit, n’en reste pas moins d’abord et avant tout un quartier. Sa réussite tient dans sa manière de faire ville, par la qualité de ses coutures avec l’existant, sa capacité à faire face à une multiplicité de situations inattendues dans son développement, ou la manière dont il génère une richesse d’usage pour ses habitants. Soit en un sens, la nature radicalement ouverte et adaptable du tissu urbain.

De l’impossibilité d’une critique

Prises ensemble, les analyses précédentes doivent nous mettre en garde. Il n’y a en réalité pas grand chose en commun entre l’architecture du jeune Foster et les productions contemporaines de son agence. Sa pensée architecturale, bien que traversée par le schème commun d’un monde fait de systèmes intégrés et dynamiques, recouvre des interprétations radicalement différentes du rapport entre l’ouvrage architectural, l’environnement et la technique. La réalité des images, les formes et les discours de l’architecture high-tech de l’agence Foster + Partners sont des fantasmagories dont on ne peut s’extraire qu’en interrogeant le cadre du discours qui nous est donné pour vrai. C’est précisément ce que n’a pas su ou pas voulu faire l’exposition consacrée à l’œuvre de Foster.

Une partie importante des fonds nécessaires au financement de l’exposition a été récoltée par la Fondation Foster ; l’exposition en elle-même a été prise en charge, de façon probablement verrouillée, par l’agence…

La rétrospective de l’œuvre de Foster fait preuve, et c’est peu dire, d’une regrettable modestie quant à la place accordée à une évaluation un tant soit peu critique sur l’œuvre de l’architecte. Les descriptions des projets prenaient la forme de quelques bullet-point comptables assénant la qualité environnementale des projets sans s’encombrer de démonstration ni de comparaison. La raison de ce monologue est à chercher avant tout du côté du montage de l’exposition. Le dimensionnement de l’exposition, la première dédiée à l’architecture dans la galerie 1 du musée et sa quantité impressionnante de maquettes et d’artefacts techniques, dépasse de très loin le budget consacré usuellement aux expositions d’architecture. Pour se payer ce luxe, dans une période ou les institutions culturelles ne roulent pas sur l’or, le Centre Pompidou n’a cependant pas cassé sa tirelire car il a travaillé “avec la participation de l’agence Foster + Partners et de la Norman Foster Foundation”4. Il faut donc comprendre qu’une partie importante des fonds nécessaires au financement de l’exposition a été récoltée par la Fondation et que l’exposition en elle-même a été prise en charge, de façon probablement verrouillée, par l’agence. Ne revenait plus au Centre Pompidou que la tâche d’apporter un cadre légitimant au regard de l’histoire. En d’autres termes, c’est peut-être autant Foster qui s’est payé le Centre Pompidou que le contraire.

A la chasse aux monstres sacrés

Cette mise au pas d’une institution publique au service de la communication d’un starchitecte a de quoi faire grincer des dents. Il nous vient en tête un parallèle muséal contemporain qui permettra peut-être de saisir le malaise de qui s’intéresse aujourd’hui à l’architecture. Accepterait-on encore en 2023 qu’une exposition dédiée à Picasso affiche sur ses murs et sans contradiction des déclarations d’amour du peintre aux femmes, quand on sait combien le renouveau critique du féminisme a apporté un éclairage dérangeant sur cet aspect du monstre sacré de la peinture ? L’agence Foster + Partners est une agence architecturale globalisée très lucrative, comptant près de 2000 employés, des projets immenses, une force de frappe telle qu’elle peut s’offrir le luxe d’une exposition hagiographique au Centre Pompidou. En contrepartie de sa béatification, Norman Foster se place à son tour dans la position du monstre sacré cherchant l’immunité. Comme Picasso détruisant les femmes qu’il peignait sur la toile, Foster ravage en réalité l’environnement dont il défend la centralité dans ses projets.

Comme Picasso détruisant les femmes qu’il peignait sur la toile, Foster ravage en réalité l’environnement dont il défend la centralité dans ses projets.

Un problème supplémentaire à cet égard est que le futur proposé dans la “futurospective” de Foster est en réalité un rétro-futur, une actualisation esthétique de la modernité en expansion que Foster adorait lire dans les magazines de son enfance. En proposant de faire jaillir de terre un monde nouveau essentiellement grâce à la technique, l’innovation architecturale de l’agence Foster ne fait que raviver les imaginaires du XXe siècle. Ironiquement, il se dégage la même ambiance rétro dans le choix du lieu de cette consécration en trompe-l’œil de la cybernétique. Car le bâtiment de Beaubourg, achevé en 1977, est aussi l’exemplaire le plus connu de l’architecture high-tech. Filant la métaphore de Fuller, Renzo Piano le décrivait comme un grand vaisseau spatial qui aurait atterri dans le centre de Paris.

En proposant de faire jaillir de terre un monde nouveau essentiellement grâce à la technique, l’innovation architecturale de l’agence Foster ne fait que raviver les imaginaires du XXe siècle.

Conçu comme un bâtiment évolutif, ludique et ouvert sur la rue, le Centre Pompidou devait cristalliser au cœur de Paris l’esprit du changement des années 1970. Quel meilleur endroit pour porter aux nues le schème cybernétique et ses tribulations que ce digne représentant des architectures de trame et de flux ? Le Centre Pompidou est aujourd’hui de plus en plus le temple d’une culture moderne qui peine à se lancer dans une véritable réforme de ses propres mythes. Par sa complaisance à l’égard de la communication de l’agence Foster + Partners, le prestigieux musée français illustre son incapacité à jouer un rôle moteur dans la transition éco-politique en cours. Alors que le Centre Pompidou fermera ses portes au public en 2024 pour plusieurs années de rénovation, il est peut-être encore temps d’appeler à un sursaut de l’institution au service de mondes à naître, plutôt que de participer à la défense des intérêts en place.

Photographie de couverture — Siège social d’Apple, à Cupertino en Californie, Daniel L. Lu.

Notes

- En regard de ce parcours contrôlé, la seule mise à l’épreuve du discours omniprésent de l’agence de Foster est repoussée dans une salle annexe située à la fin du parcours, où est diffusé un entretien avec l’architecte star mené par le commissaire de l’exposition Frédéric Migayrou.[↩]

- L’expression de droppers renvoie au “drop out”, signifiant la désertion politique et social des jeunes blancs de la classe moyenne éduquée américaine, en même temps que l’éthique du lâcher-prise et du trip que permettaient les mix de drogues, musique et expériences spirituelles. Le “drop out” était inscrit dans la formule populaire de Timothy Leary : “turn on, tune in, drop out”.[↩]

- L’école avait été fondée pour expérimenter la pédagogie de John Dewey. Ses aspects utopistes sont le produit de sa situation d’isolement géographique et de la renommée essentiellement artistique qu’elle acquerra du fait de la célébrité de certains de ses enseignants (John Cage, Josef Albers) et de ses anciens étudiants (Robert Rauschenberg, Cy Twombly).[↩]

- Texte issu de la communication du Centre Pompidou sur son site internet.[↩][↩]

- Cette histoire a été racontée, en suivant l’itinéraire de Stewart Brand, par Fred Turner dans Aux sources de l’utopie numérique. De la contre-culture à la cyberculture, Stewart Brand un homme d’influence, trad. de l’anglais par Laurent Vannini, Caen, C&F Éd., 2012.[↩]

- Dans son ouvrage phare, Le champignon de la fin du monde (2015), elle propose de voir dans le modèle scalable des plantations de canne à sucre l’archétype de la cosmovision capitaliste. De la même manière que les jeux de papiers de la finance impliquent des jeux de monnaie potentiellement duplicables à l’infini, décorrélés en échelle de l’économie commune des hommes et de leurs milieux, la plantation incarne un système a-géographique dont le modèle – monoculture intensive, esclavagisme, et réplicabilité – est théoriquement scalable à l’infini.[↩]

- S. Brand, J. Baldwin, Soft Tech – A CoEvolution Book, 1978, New York Penguin Book. Après le Whole Earth Catalog, qui voyait dans Buckminster Fuller sa figure tutélaire, Stewart Brand lança au milieu des années 1970 une nouvelle revue, The Co-Evolution Quarterly, placée sous l’égide d’un autre cybernéticien, Gregory Bateson, et son écologie de l’Esprit.[↩]