Les pandémies sont généralement considérées comme des périodes de crise économique, marquées par un ralentissement de la croissance, des pertes d’emplois, une chute de la consommation et des pénuries. La pandémie de covid-19 ne fait pas exception et a été analysée, dès 2020, comme cause de récession globale1. Mais certains économistes et marketers n’hésitent pas à y voir une opportunité, « un désastre dont Wall Street peut profiter », à condition de déployer des stratégies spécifiques2. Le contexte pandémique occasionne de fait la mise sur le marché de nouveaux produits ou la hausse de la consommation d’autres. On pense aux profits de Sanofi-Aventis en 2009, ou au succès de la plateforme Zoom en 2020-2022. On peut aussi penser aux produits jetables, dont certains ont été commercialisés dans des contextes de pandémie. Insistant sur leur caractère « hygiénique » dans le cadre de campagnes à la fois sanitaires et publicitaires, leur promotion s’est progressivement émancipée de ce contexte critique d’apparition, pour les présenter comme des objets du quotidien.

Le but de cet article est de montrer, à partir d’exemples historiques, le rôle joué par le marketing et la publicité dans ce glissement : les risques épidémiologiques, d’abord mentionnés dans un contexte de crise sanitaire, deviennent un argument de vente général, valable en temps normal et pour toute sorte de produits. Finalement, l’histoire industrielle est rétrospectivement réécrite par les industriels eux-mêmes comme réponse à des besoins sanitaires des populations, figurant une sorte de « public health washing ».

Le gobelet jetable

La commercialisation du gobelet jetable aux Etats-Unis a eu lieu dans un contexte précis : la mobilisation de médecins et des pouvoirs publics pour faire interdire l’usage de la « tasse commune ». Les fontaines publiques de rue, qui s’étaient multipliées dans les dernières décennies du XIXe siècle, étaient en effet équipées d’un récipient métallique, attaché par une chaînette à l’édifice, permettant d’y boire. A bord des trains, dans les gares, les rues, les écoles, toute la population pouvait ainsi se passer la tasse.

Au début du XXe siècle, dans un contexte de mobilisation contre les épidémies (choléra, tuberculose notamment), les hygiénistes européens firent la chasse aux pratiques et travaux censés les encourager (cracher, pétrir le main à la main, fouler le vin aux pieds…). Aux Etats-Unis, les tasses communes devinrent un objet de critiques, dans des rapports et des articles publiés par des biologistes et des médecins formés à la bactériologie (Eugene Mc Campbell, William T. Sedgwick, Samuel B. Crumbine…). Mc Campbell expliqua ainsi en 1907 qu’il cherchait à « prouver scientifiquement » dans un « rapport bactériologique » l’« intuition » selon laquelle « les tasses communes aux fontaines publiques sont bel et bien anti-hygiéniques »3. En 1908, le professeur Alvin Davidson avertissait du danger d’en utiliser à l’école4.

Cette mobilisation scientifique fut suivie d’actions de l’État et des entreprises : entre 1909 et 1914, l’adoption de plusieurs lois aboutit à l’interdiction de la mise à disposition de tasses communes dans les lignes de chemin de fer, les lieux publics (parcs, rues, écoles…) et privés (bureaux, commerces, usines…). Elles furent interdites dans les transports au Kansas, puis dans 24 autres Etats. Dès 1909, l’entreprise ferroviaire Lackawanna Cie diffusait des brochures contre l’usage des tasses communes à bord de ses trains. Les autorités sanitaires diffusèrent aussi des revues, intitulées Cup-Campaigner, où l’on pouvait voir l’allégorie de la mort servant à boire à des enfants dans une tasse commune, ou une tasse en forme de tête de mort (illustration 1). On y lisait que « la tasse publique est un ennemi public. Mieux vaut boire avec ses mains qu’avec une tasse en or dans laquelle la foule des passants aurait bu. »5 Ces publications étaient en partie financées par un industriel du gobelet, Newton Luellen.

En effet, c’est sur la même période que furent commercialisés les premiers gobelets jetables. Dès 1907, Luellen concevait son premier produit : un petit gobelet conique, à base plate, en carton, doublé de paraffine pour en garantir l’étanchéité interne. Il fonda sa compagnie en 1908 et commença par cibler le marché des gares et des trains. Il passa ainsi contrat en 1912 avec la Lackawanna Cie, pour installer des distributeurs d’eau en gobelet dans les trains. En 1912, alors que la Mandchourie sortait d’une épidémie de peste et l’Europe de choléra, il rebaptisa son gobelet « Health Kup », ou « gobelet sanitaire ». Sa publicité expliquait qu’il avait été « rendu possible par l’interdiction de la tasse commune mortelle » et qu’il était « approuvé par les autorités sanitaires » (illustration 2). A partir de 1916, alors que leur produit est distribué sur plus de 100 lignes de chemin de fer, Luellen et ses collègues se mettent à cibler le marché civil : les drugstores et les débits de boisson.

De nouvelles entreprises se lancèrent alors sur le marché du gobelet, se baptisant « Puritan Sanitary Drinking Cups », « Germless Paper Cup Co », « Crystal Sterilized Drinking Co », « Dr Sacks Sanitary Germ-Proof Drinking Cup » ou encore « Sanifold », qui se targuait d’avoir un « goût propre »6. Une compagnie d’assurance forma des groupes d’enfants chargés de promouvoir la propreté chez eux : ces « Modern Health Crusaders » devaient prêter serment en promettant notamment de ne plus jamais boire aux tasses communes7. Au début des années 1920, l’entreprise de Luellen, rebaptisée Dixie, expliquait dans sa publicité que les Américains étaient parvenus à l’ « âge de la Santé » : ayant « compris durant les dernières épidémies les dangers liés à l’utilisation de verres communs », ils se sont « mis à chercher des distributeurs de DIXIE Cup dans les espaces publics » et sont « heureux de payer un penny pour un véritable gobelet, (…) toujours hygiénique et sûr. ».

Ce récit est à déconstruire. D’abord, parce que l’abandon de la tasse commune fut en réalité lent, et le développement de distributeurs payants contesté : en 1913, les distributeurs de la gare de Washington furent détruits par des soldats8. En 1918, pendant l’épidémie de grippe espagnole, qui fit environ 675 000 morts aux Etats-Unis, on lisait encore dans un journal du Connecticut l’avertissement suivant : « n’utilisez pas les tasses communes, ni les serviettes communes » (illustration 3). De plus, c’est l’entreprise Dixie elle-même qui s’est mobilisée pour apparaître comme la principale alternative aux tasses communes, alors qu’il en existait d’autres (verres pliants réutilisables, fontaines à jet d’eau, etc.).

Par la suite, Dixie ne cessera d’agiter la menace épidémique dans ses publicités, aussi bien pour les marchés professionnels (fast-food, drugstores) que pour les marchés privés (espace domestique), soit des endroits où l’on n’utilise pas de tasse commune et où il est possible de faire la vaisselle. « Même si il a l’air propre, le verre de soda est un vecteur de transmission. D’innombrables lèvres le touchent. D’innombrables germes s’accumulent à son rebord. » expliquait une publicité de 1920 à destination des tenanciers de drugstore. Citant des docteurs, les publicités accusaient les fontaines à soda d’être des « échangeurs de germes »9, avançant que les « équipements pour faire la vaisselle sont inexistants, ou au mieux dangereux »10. L’iconographie restait morbide, des squelettes volants apportant la « grippe », l’« angine de Vincent », la « pneumonie », la « poussière », « la diphtérie – et pire » (voir illustrations 4, 5, 6). Lorsque ce n’est pas la grande faucheuse ou un petit enfant malade qui est figuré, les publicitaires versent dans la haine sociale et la peur de l’autre : un encart de 1931 avertissait ainsi contre le « baiser teinté » d’un verre en verre, sur lequel était ajoutés par montage photographique les visages d’un homme noir, d’ouvriers en casquette, de jeunes femmes maquillées aux cheveux courts11.

Ainsi, malgré l’interdiction définitive de la tasse commune, l’usage publicitaire de la peur de la contamination par l’industrie du gobelet se maintint, en se déplaçant vers des menaces imprécises (« la diphtérie – et pire » ; « des rhumes et autres »12) ou des peurs sociales (l’immixtion avec les noirs, les ouvriers, les jeunes femmes). Dans la rue, au restaurant ou même chez soi, boire était présenté comme une pratique dangereuse.

Ces campagnes à destination des professionnels mobilisaient cependant autant la peur de la contamination que la soif de profit : moins de vaisselle réutilisable, c’est moins de travail et donc de coûts. On trouve cette promesse de gains de productivité dans les publicités adressées aux professionnels de la restauration, mais aussi au personnel de santé. Ainsi, la photographie d’une infirmière fut utilisée à plusieurs reprises dans des publicités Dixie entre 1945 et 1951. Conseillant Dixie Cup aussi bien à la maison qu’à l’hôpital, une page publicitaire de 1945 expliquait qu’il permet d’« éviter la contamination par la bouche » car « il n’est utilisé qu’une seule fois puis jeté » ; mais en 1951, une autre page annonçait fièrement que « plus personne ne perd son temps à les laver » (illustrations 7 et 8). De la même façon, les menus digitaux (QR Code) dans les restaurants qui ont réouvert après les confinement de 2021 furent salués comme « non seulement plus sûr, mais aussi plus efficients »13. Idem pour les « cuisines fantômes », qui ne servent plus qu’à emporter : c’est autant du risque financier que du risque sanitaire que se protègent ces établissements, en éliminant des machines, de la vaisselle et du personnel.

Créée en pleine mobilisation sanitaire, l’industrie du gobelet a su se servir de ce contexte pour ouvrir son marché et le faire croître, en légitimant l’usage de ses produits n’importe où, n’importe quand, dans des matières de plus en plus résistantes (polystyrène expansé, PET…). L’utilisation de ces matières pour contenir des boissons chaudes a pourtant été critiquée comme un risque sanitaire (libération de solvants dans les boissons et par suite dans l’organisme).

L’acceptabilité sociale de la promotion par la peur des épidémies semble cependant solide, à en croire les évènements récents : dès mars 2020, les employés de Starbucks n’avaient plus le droit de servir des boissons dans les verres réutilisables des clients14. Cette pratique n’était autorisée que depuis deux ans par la firme, suite à des mobilisations écologistes montrant que les gobelets Starbuck’s n’étaient pas recyclables.

Les masques jetables

Des chirurgiens européens – le polonais Johann Mikulicz, le français Paul Berger – auraient commencé à porter des masques en tissu et gaze pour leurs opérations en 189715. Ces derniers n’étaient pas jetables, mais lavés après opération ; ils étaient destinés à éviter que des goutelettes de salive ne passent du médecin au patient.

L’usage de tels masques par des civils est lié à l’épidémie de peste au Nord de la Chine en 1910-1911 : le médecin Wu Lien-Teh, chargé d’étudier l’épidémie, découvrit qu’il s’agissait d’une peste pulmonaire et non bubonique. Autrement dit, qu’elle se transmettait par l’air, et non par des rats et leurs puces. Il préconisa alors le port d’un « masque anti-peste » non jetable, fait de deux couches de gaze, retenues par une bande de coton et attachées aux quatre coins pour mieux coller au visage. Par l’intermédiaire du Service de prévention de la peste en Mandchourie du Nord, il en distribua 60 000 à la population, notamment aux soignants, soldats, patients et travailleurs chargés de la crémation des cadavres.

En avril 1911, trois mois après la fin de l’épidémie, une conférence internationale sur la peste se tint à Shenyang. Des médecins du monde entier y débattirent du rôle du masque dans la gestion de l’épidémie. Wu Lien-Teh y présenta un album de photographies de ses interventions, mettant en vedette des « combattants de la peste » portant des masques blancs et eux-mêmes vêtus de blanc. Destiné à illustrer le travail et les compétences des médecins chinois, cet album posa les bases de l’imaginaire visuel de la pandémie et de sa gestion, le port du masque devenant un marqueur de risque mais aussi une « performance de la raison médicale et de la modernité hygiéniste»16.

L’usage du masque se répandit ensuite pendant l’épidémie de grippe espagnole en Europe, aux Etats-Unis et au Japon (1918-1919). Il devint obligatoire dans certaines villes, comme Des Moines, Los Angeles ou San Francisco. Les masques portés dans ces villes étaient non jetables et leur marché artisanal ou humanitaire : faits de quatre couches de gaze repliées sur elles-mêmes, ils étaient fabriqués et vendus par la Croix Rouge. Les chiffons attachés autour du visage étaient acceptés, et les femmes furent appelées à fabriquer artisanalement des masques lorsque les stocks de la Croix Rouge furent vidés17. La recommandation officielle était de les faire bouillir chaque soir ou de les tremper dans de l’alcool.

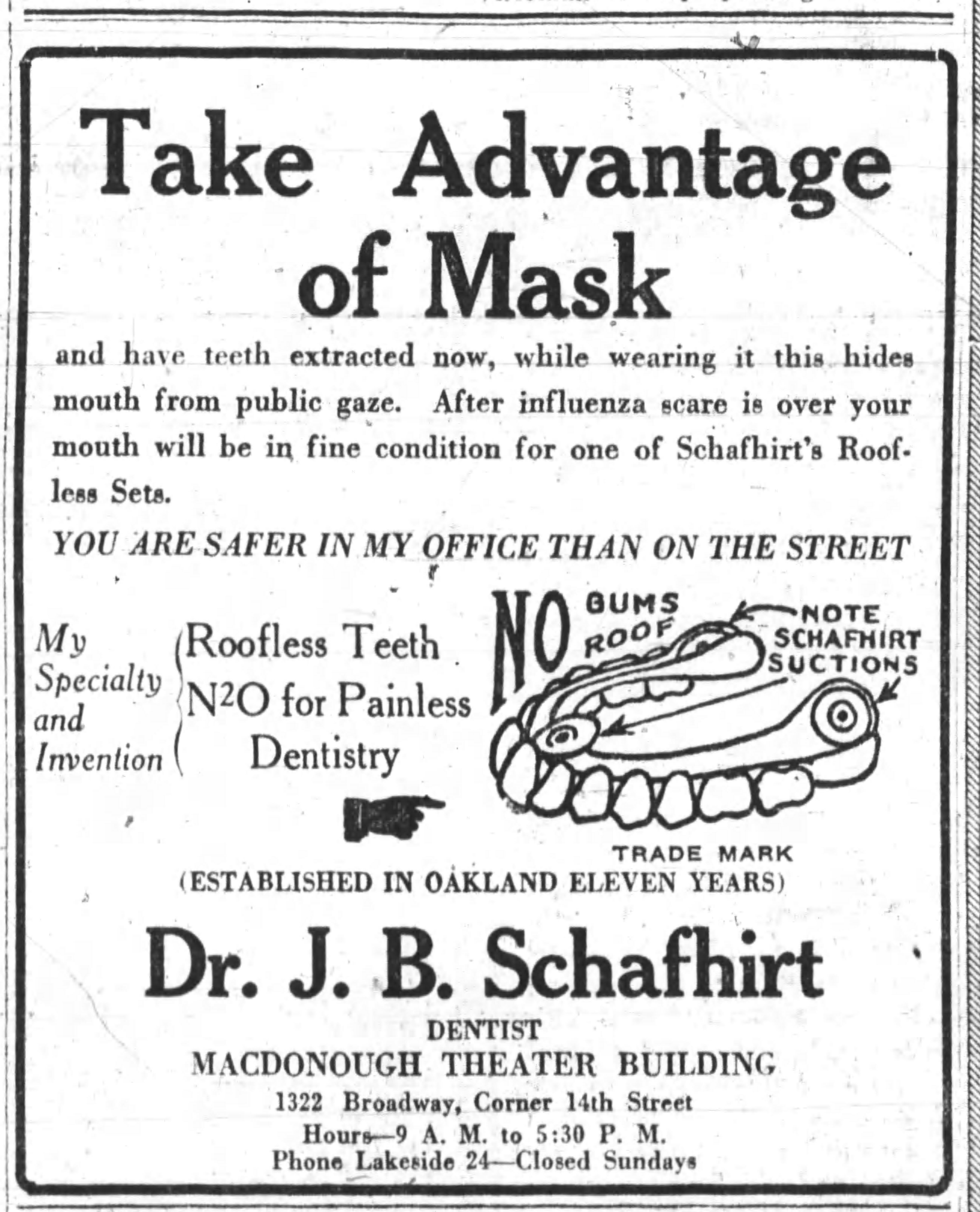

Des entreprises tentèrent de se placer sur ce marché. La marque Levi’s s’est mise à produire des masques. Le grand magasin The Bon Marché à Seattle fit savoir qu’il limiterait ses horaires d’ouverture pour ouvrir ses portes à la fabrication des masques par la Croix-Rouge. En Angleterre, John Bell, Hills & Lucas vendirent des boîtes contenant un masque, des filtres de rechange et du désinfectant (illustration 9). Un dentiste d’Oakland invita même à « profiter du masque » pour se faire enlever des dents, une bouche tuméfiée restant plus discrète lorsque la moitié du visage de toute la population est cachée (illustration 10).

L’usage non médical du masque réutilisable fut abandonné à la fin de la grippe espagnole en Europe et aux Etats-Unis, mais persista au Japon, notamment dans les contextes du tremblement de terre de Kanto (1923) et de l’épidémie de grippe (1934). En Chine, à Hong-Kong, à Singapour, son usage se répandit avec les épidémies de grippe de 1957 et 1968-1969.

Aux Etats-Unis, où ces épidémies ont pourtant sévi, le masque ne fut guère remis par les civils, sinon en contexte professionnel : en 1961, l’entreprise 3M commercialisa le masque « N95 » pour un usage chirurgical. Mais en 1972, il fut requalifié en « masque à poussière », l’entreprise découvrant qu’il ne filtrait guère les pathogènes. Ce masque était jetable : destiné aux travailleurs du BTP, il ne pouvait être porté plus de 8 heures, au-delà de quoi respirer devenait difficile. C’est ce genre de masque jetable qui sera, au siècle suivant, utilisé par les civils pour se protéger de la pollution à Pékin, ou des gaz anti-émeute à Hong-Kong.

En 2003, après l’épidémie de SARS, la marque japonaise de produits menstruels Unicharm commercialisa des masques jetables, scellés par devant, en matière synthétique, sans système de filtres. Leur communication les présentait comme protection contre les pollens. En 2006, année de l’épidémie de grippe aviaire, un nouveau modèle, baptisé « Virus Guard » fut promu comme un moyen d’empêcher toute intrusion de virus. C’est sur cette période, aussi marquée par les épidémies de H1N1 et de grippe aviaire, que les masques jetables ont connu un essor massif au Japon et dans toute l’Asie de l’Est et du Sud, au point de devenir un objet du quotidien (illustration 11). En 2014, on estimait que les Japonais dépensait 230 millions de dollars en masques chaque année18. Dans le reste du monde, c’est la covid-19 qui en a contraint l’usage régulier, la forme la plus répandue étant les masques jetables en polypropylène, ou meltblown, fabriqués massivement en Chine et en Inde. De 6000 fabricants avant la pandémie, on serait passés à 74 000 en août 202019.

Son usage s’est globalisé tout récemment, avec plus ou moins d’obligation, de contestation et de confusion selon les pays. En France, la crainte d’une pénurie de masques jetables au début de la pandémie de covid-19 a conduit le gouvernement à en appeler au travail bénévole de particuliers, et surtout de particulières, pour produire des masques réutilisables. Par la suite, ces masques réutilisables furent déclarés « non conformes » et les masques jetables préconisés. Dès août 2020, le prix du masque jetable en France avait été multiplié par 19 par rapport à son prix antérieur à la crise sanitaire – en raison de la demande, mais aussi de la hausse des prix du fret et de la pénurie mondiale de meltblown20. Rappelons que l’usine de fabrication de masques jetables Honeywell (dont FFP2) de Plaintel, en Côtes d’Armor, avait fermé pour délocalisation en… 2018.

En Chine, la pandémie a été l’occasion de redécouvrir la figure de Wu Lien-Teh, devenu icône nationale21. Début 2021, une estimation de l’usage mondial des masques atteignaient pas moins de 3, 5 milliards de masques utilisés et jetés quotidiennement, dont plus de la moitié en Asie, renversant en un an les maigres résultats d’années de lutte contre la prolifération des déchets plastiques22.

Des marques de textile et de prêt-à-porter ont aussi cherché à profiter de ces énormes marchés. Dès 2014, le styliste chinois Yin Peng présentait sa « smog couture » à la Fashion Week de Pékin, habillant ses mannequins de toute sorte de masques anti-pollution. Au Japon, l’entreprise Kowa, qui produit entre autres du textile et des médicaments, commercialise aussi des masques. Depuis la crise de la covid-19, Off-White, Palm Angels, Bathing Ape et Fendi ont commercialisé des masques de grands couturiers. En France, la marque DIM a tenté de profiter d’un marché public pour lancer une production de masques réutilisables, destinés à être distribués gratuitement au personnel de l’Education Nationale. En septembre 2020, ils furent critiqués par les syndicats d’enseignants comme inopérants voire dangereux, et leur usage suspendu. Comme Levi’s un siècle auparavant, New Balance et Nike ont réorienté leurs usines vers la fabrication de masques, et communiqué à ce sujet. Au cœur de la pandémie, des chercheurs en marketing publient des articles présentant les différentes façons de faire de la publicité et des relations publiques dans ce contexte23.

Le mouchoir jetable

Le mouchoir jetable possède une longue histoire, qui commence au Japon : dès le IXe siècle, les nobles se mouchaient dans des nuguigami, pièces de papier de soie jetées ensuite, également utilisées pour l’entretien des lames de katana. A partir du XVIe siècle, ces mouchoirs jetables aristocratiques suscitèrent la curiosité des voyageurs européens, qui ne connaissaient que le mouchoir en tissu, lavable et réutilisable, également marqueur de classe. En Europe et dans les colonies européennes, les mouchoirs en tissu européens furent en effet préconisés par les normes de la bienséance pour des usages variés24. Y compris, des usages prophylactiques : la croyance aux miasmes, c’est à dire à l’infection par la respiration d’un air corrompu, entraîna l’usage du mouchoir en tissu comme filtre anti-épidémique, à condition qu’il soit parfumé, ou enduit d’acide phénique25.

Le Japon exporta des produits en papier en Amérique du Nord dès l’ouverture de ses frontières économiques dans les années 1870, mais ces produits chers représentaient un marché de niche. En France, après les découvertes de la bactériologie, des docteurs préconisèrent l’usage de mouchoirs en papier, brûlés après usage26. Mais leurs conseils ne furent pas appliqués : on installa des crachoirs ou des panneaux « défense de cracher » en France et en Allemagne, on fit jurer aux enfants américains de ne pas cracher par terre27, mais on continua d’utiliser des mouchoirs en tissu. En 1907, la Comtesse de Gencé s’étonnait toujours que les Japonais « n’aient jamais pu se résoudre à se servir deux fois du même mouchoir »28. L’usage prophylactique des mouchoirs jetables au Japon est attesté par une affiche de la Croix-Rouge de 1925, représentant une famille dans le métro de Tokyo, dont l’enfant se mouche dans un mouchoir.

Au même moment, l’entreprise Kimberly-Clark lançait les Kleenex aux Etats-Unis ; cependant, ils n’étaient pas vendus comme des mouchoirs. En effet, l’invention du Kleenex répondait à un problème industriel auquel fit face Kimberly-Clark à partir de 1918 : écouler des tonnes de cellucotton, un matériau dérivé du celluloïd produit pendant la guerre pour faire des bandages et des filtres de masque à gaz. La création d’une ligne de « linges de visage absorbants » et de « serviettes hygiéniques » jetables fut destinée à rentabiliser ces stocks. Ainsi, en 1924, lorsqu’il fut mis sur le marché, Kleenex fut présenté comme un moyen de se démaquiller et d’ôter les « surplus de crème ». Les publicités montraient des actrices glamours, payées pour endosser Kleenex, en train de se laver le visage. Kimberly-Clark ciblait ainsi un marché de femmes de classes dominantes, les invitant à se préoccuper davantage de leur apparence.

Kleenex ne fut donc ni inventé, ni lancé, ni promu comme un mouchoir. C’est après avoir reçu des lettres témoignant de cet usage que Kimberly-Clark lança une étude de marché, qui confirma que les gens s’en servaient ainsi. Elle changea alors sa communication : à partir de 1927, on vit apparaître dans ses publicités des hommes et des enfants en train de se moucher, des « docteurs », « spécialistes de la gorge et du nez » conseillant Kleenex « en substitut aux mouchoirs ordinaires » qui « transportent des germes » et « ré-infectent l’usager »29. Dans les vitrines, Kleenex devint « Kleenex pour les rhumes »30. Une publicité de 1931 prétendait que laver ses mouchoirs en tissu à l’eau bouillante ne permettait pas de tuer les germes. Une autre, datée de 1930 expliquait que « Kleenex remplace les mouchoirs en tissu chez les gens progressistes » car il est « tellement plus propre. Vous l’utilisez une fois seulement, puis vous le jetez pour toujours ». Jetabilité et hygiène tendaient à être identifiées. Or Kleenex n’était pas, à l’origine, un produit destiné à un usage hygiénique mais esthétique, dans le but de répondre à un problème économique – écouler des stocks d’invendus.

Comme Dixie, Kleenex ne raconte pas cette histoire. Dans un livre publié par Kimberly-Clark en 1997, on lit que l’usage du Kleenex comme mouchoir serait dû au « coup de génie » du directeur de recherche de Kimberly-Clark, « vers 1927 »31. Sur son site web, on lit qu’« en 1929, le directeur de la recherche de Kimberly-Clark, souffrant du rhume des foins, choisit d’utiliser les mouchoirs Kleenex® à la place de son propre mouchoir. L’idée fait fureur et les ventes doublent dès la première année ! »32.

Kleenex devint rapidement une marque mondiale, vendu en Angleterre, en Afrique du Sud, au Canada et en Australie dès l’entre-deux guerres, et dans 125 pays dès 1968. L’usage publicitaire de la peur de la contagion se transmis également, y compris chez les marques concurrentes. Les publicités pour mouchoirs mentionnaient plutôt des maladies bénignes (le rhume, le rhume des foins), non sans faire figurer de jolies jeunes femmes à leur cabinet de toilette.

Au XXIe siècle, le mouchoir jetable est devenu un motif récurrent des supports de prévention contre les épidémies (SARS, H1N1, Covid-19) diffusés par les institutions sanitaires et les ONG. Les entreprises ont même lancé de nouveaux produits. En 2004, Kimberly-Clark lançait le « Kleenex anti-viral », un mouchoir enduit d’un produit antiseptique, « innovation mondiale qui tue 99,9% des virus du rhume et de la grippe en 15 mn »33. Des publicités furent mises sur le site Doctissimo. Avec la pandémie de Covid-19, la marque a sorti une gamme de masques, flacons de gel hydro-alcoolique et lingettes désinfectantes, « pour aider à diminuer la propagation des germes et offrir toujours plus de confort »34. Selon le Financial Times, les produits Kleenex auraient connu une croissance de 13% des ventes dans les 4 premiers mois de 2020, par rapport à l’année précédente, quoique cela soit peut-être dû au stockage de papier toilette pendant les confinements35. Fin 2020, Kimberly-Clark annonçait une croissance de 14% des ventes de ses papiers absorbants jetables36.

En 2021, elle lançait « Kleenex Allergy Comfort », un mouchoir présenté comme adapté aux personnes souffrant d’allergie, dans le cadre d’un partenariat avec l’association caritative britannique AllergyUK. Le site de l’association renvoie à celui de l’entreprise, et vice versa, rendant toujours plus floue la frontière entre campagne sanitaire et campagne publicitaire.

Comme les gobelets ou les masques, les mouchoirs jetables ont été mis en cause pour leurs conséquences écologiques et leurs impacts sanitaires indirects. Avec la campagne « Kleercut » au milieu des années 2000, Greenpeace Canada a par exemple souligné le rôle joué par Kimberly-Clark dans la coupe à blanc des forêts boréales nord-américaines. L’industrie de la pâte à papier était, en 2016, la première consommatrice d’eau (devant l’industrie minière) et la quatrième consommatrice d’énergie. Ce sont principalement les « papiers d’hygiène » qui génèrent aujourd’hui la croissance de ce marché, notamment en Asie37.

Pour conclure, dégageons les principaux aspects du marketing épidémique. Il se fonde tout d’abord sur des campagnes publicitaires visant à toucher les affects, en premier lieu la peur (de la mort et de l’autre) et la pitié (petits enfants). Tout se passe comme si les publicitaires souscrivaient à cette idée, répandue au XIXe siècle, selon laquelle la peur prédispose le corps à l’infection38, incitant à l’achat de produits protecteurs. Ces campagnes convoquent des figures d’autorité (« experts », docteurs, « spécialistes »…), souvent fictives, et mettent en scène des personnages dans des situations variées et engageant la mobilité du corps, ce qui permet d’élargir l’espace désigné comme dangereux (voies de circulation, lieux publics, espace privé, corps individuel). La blancheur, souvent associée à la blanchité, y est très souvent mobilisée comme signe de l’hygiène. Ensuite, le marketing épidémique repose sur des partenariats avec des autorités sanitaires, d’autres entreprises intéressées, ou des ONG, qui rendent souvent indistincte la frontière entre campagne publicitaire et campagne sanitaire, et tendent à présenter l’entreprise comme un acteur social désintéressé. Enfin, le marketing épidémique promeut une réécriture a posteriori de l’histoire industrielle, dans des récits qui présentent la protection de la santé des populations comme la cause motrice des choix industriels.

L’histoire des techniques de marketing épidémique permet de questionner ces récits, et de montrer que l’association des produits jetables à des équipements sanitaires est souvent un choix d’opportunité, requalifié par des pratiques promotionnelles comme un engagement sanitaire et social. Cette requalification est cependant partielle puisqu’elle obscurcit les dangers liés à la prolifération du jetable, qu’il s’agisse des impacts sanitaires directs de la production et de la consommation de certaines matières (notamment, les dérivés du pétrole), ou des impacts sanitaires indirects des déchets des produits jetés. Dans des contextes de crise, ce traitement partiel et partial de l’impact sanitaire des produits jetables passe facilement inaperçu. D’où l’intérêt de faire du danger critique un risque quotidien.

Notes

- The World Bank, « The Global Economic Outlook During COVID-19 Pandemic : A Changed World », 8 juin 2020[↩]

- Sharon Begley, « Flu-conomics : The newt pandemic could trigger global recession », Reuters, 21 janvier 2013 ; Gopal Das, Shailendra Pratap Jain, Durairaj Maheswaran, Rebeccas J. Slotegraaf et Raji Srinivasan, « Pandemics and marketing : insights, impacts, and research opportunities », Journal of the Academy of Marketing Science, 1-20. 12 May 2021[↩]

- Eugene F. Mc Campbell, The Public Drinking Cup. Bacteriological Report, 1907.[↩]

- Alvin Davidson, « Death in School Drinking Cups », The Technical World Magazine, 9, no. 1, 1908, p. 623-9.[↩]

- Cup-Campaigner, août 1910.[↩]

- Cit. in Ashlay Giordano, « A Wholesome Drink », Disposable America, ca. 2016, 2.[↩]

- Cit. in Suellen Hoy, Chasing Dirt. The American Pursuit of Cleanliness, éd. Oxford Univeristy Press, New York 1995.[↩]

- Susan Strasser, Waste and Want, éd. Holt Paperbacks, New York 1999, p. 177.[↩]

- Publicité Dixe, 1932.[↩]

- Publicité Dixie Cups, 1952.[↩]

- Collier’s Magazine, 1931.[↩]

- Publicité Dixie Soda Service, 1920 ; Publicité Dixie Cups, 1950.[↩]

- Emily Newton, « Coronavirus will have lasting impact on restaurant industry », Food Safety News, 16 février 2021.[↩]

- Alice Evans, « Coronavirus : Starbucks bans reusable cups to help tackle spread », BBC News, 6 mars 2020.[↩]

- Thomas Schlich et Bruno J. Strasser, « The art of medicine. A history of the medical mask and the rise of throwaway culture », The Lancet, 22 mai 2020.[↩]

- Christos Lynteris, « Plague Masks: The Visual Emergence of Anti-Epidemic Personal Protection Equipment », Medical Anthropology, 37:6, 2018, p. 449.[↩]

- « Women Urged to Make Influenza Masks at Home », San Francisco Chronicle, 23 Oct. 1918 ; Cit. in Influenza Encyclopedia, The American Influenza Epidemic of 1918-1919. Source : https://www.influenzaarchive.org/cities/city-sanfrancisco.html#endnoteRef13[↩]

- Cit. in Jeff Yang, « A quick history of why Asians were surgical masks in public », Quartz, 19 novembre 2014.[↩]

- Anne-Laurent Baret, « Covid-19 : enquête sur le vrai prix des masques », Le Journal du Dimanche, 9 août 2020.[↩]

- Ibid.[↩]

- Jia Peng, « To honour cleanness and shame filth »: medical facemasks as the narrative of nationalism and modernity in China, Social Semiotics, 2020.[↩]

- Nsikak U. Benson, David E. Bassey et Thavamani Palanisami, « COVID pollution : impact of COVID-19 pandemic on the global plastic waste footprint »[↩]

- Das et al., art. cit.[↩]

- Pierre Darmon, Défense de cracher ! Pollution, environnement et santé à la Belle Epoque, éd. Le Pommier/Hummensis, Paris, 2020.[↩]

- Lynteris, art. cit.[↩]

- G. Jorissenne, « Mouchoirs et crachoirs ; leur utilité et leur mode d’emploi le plus logique », Gazette des eaux, 1900 ; Th. Guyot, « La suppression du mouchoir de linge pour la prophylaxie des maladies contagieuses (tuberculose, etc.) », Revue d’hygiène et de police sanitaire, n° 22, éd. Masson, Paris 1900.[↩]

- Hoy, op. cit.[↩]

- Comtesse de Gencé, Savoir-vivre et usages mondains, 1907, cit. in Nicole Pellegrin, « Le mouchoir dans tous ses états. Une introduction », in Françoise Bayard et al., Le mouchoir dans tous ses états. Actes du colloque international des 12, 13 et 14 novembre 1997, édité par l’Association des Amis du musée du textile choletais, Cholet 2000, p. 17.[↩]

- Publicité Kleenex, 1930.[↩]

- Robert Spector et William W. Wicks, Shared Values. A History of Kimberly-Clark, éd. Greenwich Publishing Group, Lyme 1997, p. 72-73.[↩]

- Spector et Wicks, op. cit., p. 72-75.[↩]

- Source : https://www.kimberly-clark.com/fr (consulté le 20/03/2021).[↩]

- Ibid.[↩]

- Source : https://www.kleenex.fr/notre-histoire (consulté le 28/03/2021).[↩]

- [Non signé], « Toilet roll mania boosts sales of Andrex maker Kimberly-Clark », Financial Times, 22 avril 2020.[↩]

- Kimberly-Clark, « Kimberly-Clark Announces Year-End 2020 Results and 2021 Outlook », communiqué de presse, 25 Janvier 2021.[↩]

- BASIC, Un livre français. Evolutions et impacts de l’édition en France, étude, 2017, p. 20-21 et 25.[↩]

- Lynteris, art. cit.[↩]