Nous vivons dans un monde normalisé. La plupart des objets qui nous entourent possèdent des caractéristiques définies par des règlements. Cela vaut pour les grands systèmes industriels comme pour les objets les plus anodins. Les centrales nucléaires sont ainsi soumises à la réglementation de l’AIEA et de l’IRSN de même que la norme ISO 11540 rend obligatoire le trou au sommet des capuchons des stylos bille afin de réduire le risque d’étouffement en cas d’ingestion.

Le projet de sécuriser le monde en spécifiant la forme des objets fut élaboré en France, en réponse à l’irruption des technologies anglaises de la Révolution industrielle. En 1823, le gouvernement français imposa aux machines à vapeur et aux gazomètres une forme particulière définie par l’Académie des Sciences. La norme technique de sécurité représentait alors un geste politique novateur.

Premièrement, elle témoignait de la confiance nouvelle que commandaient les savants : l’administration estimait que des académiciens qui n’avaient jamais fait fonctionner une machine à vapeur ou qui n’avaient jamais vu un gazomètre étaient capables de sécuriser les mondes productifs par le perfectionnement technique.

Deuxièmement, la normalisation s’inscrivait dans un projet capitaliste. Elle permettait d’apaiser l’opposition contre des techniques dangereuses et donc de protéger le capital industriel des récriminations des citadins.

Enfin, la norme joua un rôle juridique essentiel : en produisant des objets apparemment sûrs, ne pouvant, de leur propre mouvement, provoquer d’accident, elle permettait d’orienter la recherche des causes vers les ouvriers. En créant une technique parfaite, garantie par l’administration, la norme visait à produire des sujets responsable

Contrôler et légaliser le risque.

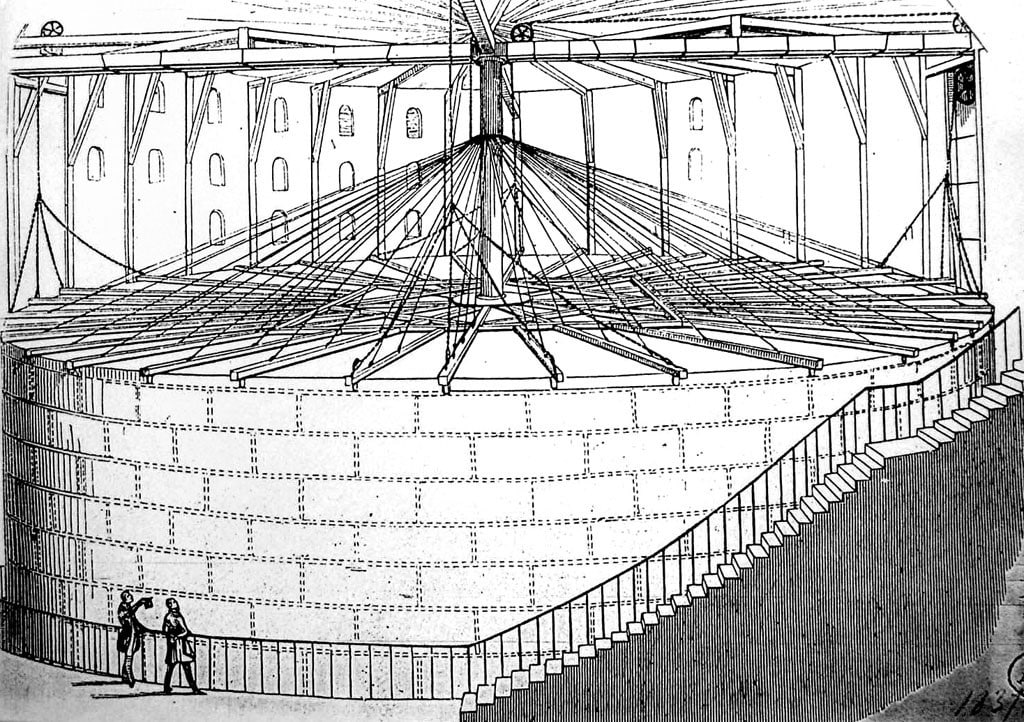

En 1823, à Paris, le gaz d’éclairage fait l’objet d’une vive controverse. À l’inverse des machines à vapeur ou des usines chimiques reléguées dans les faubourgs industriels, le gaz s’établit dans les théâtres, les restaurants, les salons de lecture et les passages. Le coût des conduites de fonte et l’importance des fuites imposent la construction de gazomètres (c’est à dire d’immenses cloches stockant des milliers de mètres cube de gaz inflammable) non loin des beaux quartiers, au milieu des habitations.

Le public parisien est donc directement concerné par les risques d’intoxication ou d’explosion. Des articles de journaux, des pamphlets et même des pièces de théâtre sont rédigés pour critiquer cette innovation. La controverse se focalise en particulier sur l’entrepreneur Antoine Pauwels qui a installé rue du Faubourg Poissonnière, à Paris, un immense gazomètre de plus de 6000 mètres cube. Pour demander sa suppression, les habitants du quartier emploient un argument analogue à l’actuel principe de précaution. Certes, admettent-ils, une explosion est improbable, mais ses conséquences seraient telles (certains imaginent Paris entièrement rasé) qu’on ne peut accepter aucune incertitude. Il faut donc interdire les gazomètres de Paris.

Politiquement, le gazomètre est aussi un objet explosif. En1821, le gouvernement libéral du duc de Cazes a cédé le pouvoir aux ultraroyalistes. Or le gazomètre a été autorisé et financé par des partisans du gouvernement précédent, des nobles d’empire et des francs-maçons honnis par le nouveau pouvoir. Aussi, lorsqu’en septembre 1823, le Conseil d’État casse l’autorisation administrative accordée à Pauwels, la presse libérale crie au scandale : le gouvernement menace de destruction « un monument honorable de l’industrie nationale » pour de sordides raisons politiques.

Afin de clore cette controverse politiquement embarrassante, le ministre de l’intérieur ordonne un rapport à l’académie des sciences. Dans ses instructions, la destruction du gazomètre n’est jamais envisagée. Il demande uniquement des mesures de sécurité : « il faudra considérer l’éclairage, ses dangers, et leurs remèdes », comme si l’un ne pouvaient aller sans l’autre.

L’ordonnance royale de 1824 sur le gaz d’éclairage qui fait suite au rapport des académiciens paraît établir un compromis entre l’industriel et les opposants. Elle édicte des mesures de sécurité : le hangar du gazomètre sera en métal, fermé à clef et équipé d’un paratonnerre ; sa ventilation doit être constante et indépendante des ouvriers ; la cuve du gazomètre doit être creusée dans le sol et la cloche du gazomètre doit être suspendue à deux chaînes.

En fait, la norme de sécurité consacre la victoire de Pauwels. Son immense gazomètre reste autorisé. Mieux encore : la loi pour la France entière est conçue pour lui convenir. L’éloignement n’étant pas nécessaire et la taille des gazomètres laissée libre, l’ordonnance autorise l’implantation de gazomètres gigantesques au milieu de toutes les villes de France. La norme s’était alignée sur le pathologique !

Rendre responsable

La norme technique de sécurité répondait à deux projets différents : le premier, on l’a vu, était de protéger le capital industriel en contenant le risque et en le légalisant ; le second était d’intégrer les nouveaux objets de la révolution industrielle dans un système juridique reposant sur la notion de responsabilité. Suivant le code civil de 1804, un accident, une explosion de chaudière par exemple, était une affaire privée : pour obtenir un dédommagement, la victime devait poursuivre un individu et montrer qu’il était responsable.

La notion de responsabilité repose à son tour sur celle de prévisibilité : le juge doit montrer qu’un individu n’a pas su prévoir les conséquences de son action. Pour produire des hommes responsables, il fallait donc rendre la technique aussi prévisible que les lois de la nature.

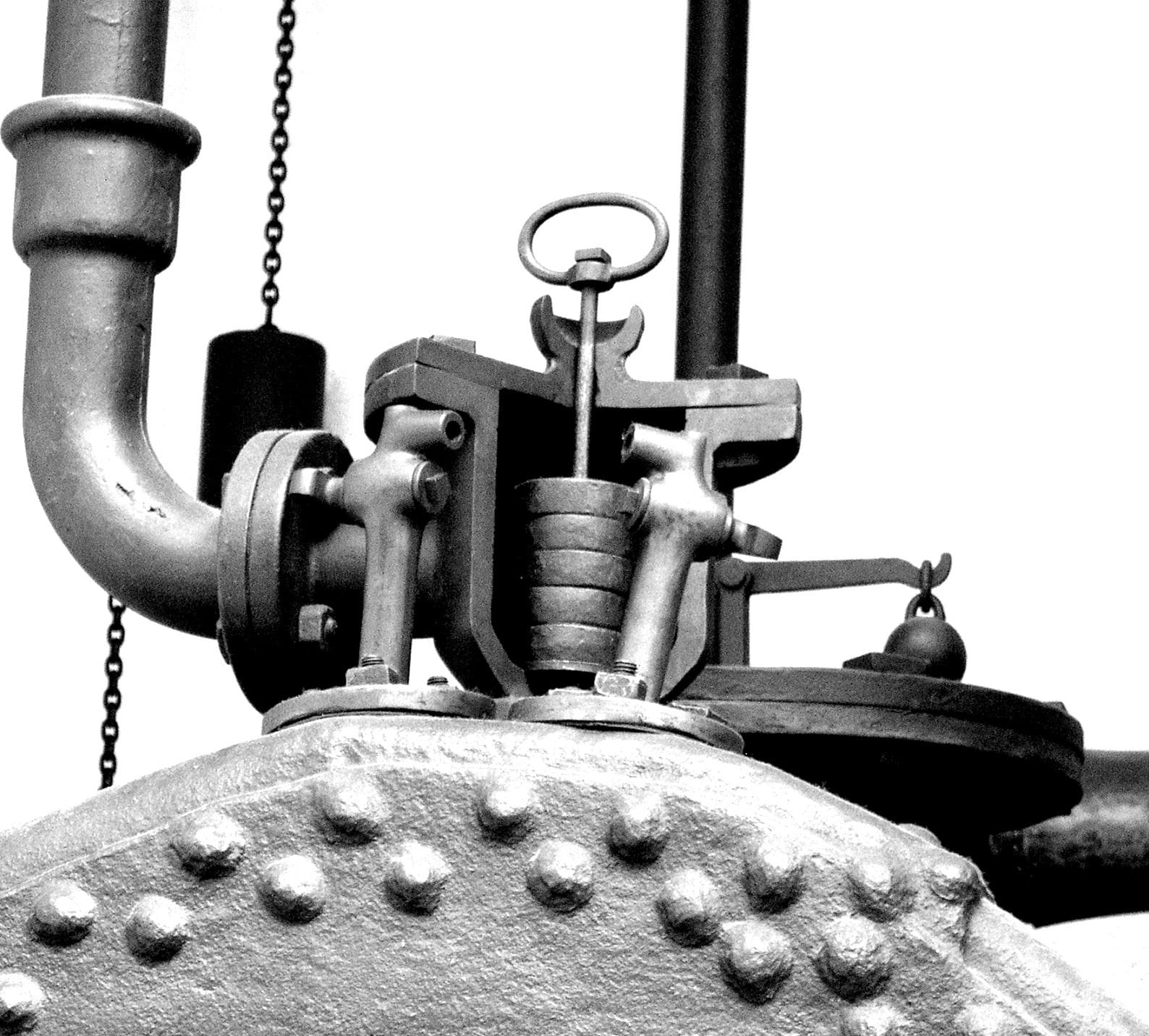

A première vue, cela ne devait pas poser de difficulté. La vapeur obéit à une loi mathématique linéaire (PV=NRT) et il suffit de ne pas dépasser une certaine température pour prévenir l’explosion.

En fait, tout au long du siècle, les explosions de chaudière se répètent et beaucoup demeurent inexplicables. Par exemple, il arrivait que des chaudières explosent quand la soupape s’ouvrait. L’explication proposée par les ingénieurs était la suivante : la tôle accumule de la chaleur et l’eau maintenue sous pression ne bout pas. Lorsque la soupape s’ouvre, la pression diminuant, l’eau qui entre en ébullition touche les parois surchauffées et s’évapore d’un coup, causant l’explosion. La théorie de l’état sphéroïdal permettait d’expliquer les explosions ayant lieu quant la chaudière refroidissait : l’eau en suspension sur un coussin de vapeur surchauffée (comme une goutte sur une plaque électrique) s’affaissait soudainement sur les tôles brûlantes.

Lorsqu’en 1815 apparaissent en France les chaudières à haute pression (plus de deux fois la pression atmosphérique), les entrepreneurs hésitent à employer des objets aussi imprévisibles, en particulier pour la navigation. En mars 1822, après une série d’explosions aux Etats-Unis et en Grande Bretagne rapportées par la presse, le ministre de l’intérieur interdit les chaudières près des habitations. Le Conseil de salubrité de Paris (un comité d’experts chargé d’autoriser les établissements classés, voir le chapitre sur l’industrie chimique et l’environnement) refuse d’appliquer cette décision : comme il suffit de surcharger la soupape de sécurité pour transformer une chaudière basse pression en chaudière haute pression, cette mesure menace d’interdire l’usage de la vapeur.

La vapeur pose un double problème de police. Premièrement, en élevant la pression, on augmentait la puissance de la machine, la cadence de la production et donc les rendements. La recherche du profit accroissait manifestement les risques. Deuxièmement, le danger n’était pas dû à une mauvaise disposition de la technique mais à son mauvais usage. Lorsqu’en 1822, le Conseil de salubrité autorise une chaudière en échange de l’engagement de l’entrepreneur à ne pas dépasser 2 atmosphères, le préfet refuse : « c’est dans la construction même de l’appareil qu’on doit trouver la sûreté ».

Face aux critiques du Conseil de salubrité, le ministre de l’intérieur demande un rapport à l’Académie des Sciences. Laplace, Girard, Dupin, Prony et Ampère proposent une solution technique au problème de la surveillance. Deux dispositifs de sécurité sont ajoutés : une seconde soupape « disposée de manière à rester hors d’atteinte de l’ouvrier » et deux « rondelles autofusibles » composées d’un alliage fondant à une température correspondant à la pression maximale. Dans les deux cas, le but est de restreindre la liberté de l’ouvrier que l’on suppose être à l’origine des accidents.

L’épaisseur règlementaire des chaudières est calculée pour résister au décuple de la pression d’usage. Les fabricants de chaudières sont scandalisés par le gâchis de métal que cela implique. Mais cette marge de sécurité était essentielle au projet de normalisation. L’administration qui choisit de prévenir les accidents « en amont », par des prescriptions techniques, doit également anticiper l’usure qui affaiblit le métal. Les ingénieurs des mines justifient ainsi la dépense supplémentaire : « les fabricants en se réglant sur ces épaisseurs, ne mettront dans le commerce que des chaudières qui, malgré un long usage, seront encore susceptibles de résister à la pression d’épreuve ».

En 1828, les chaudières françaises sont donc normalisées dans leurs paramètres essentiels : l’épaisseur des tôles, le point de fusion des rondelles fusibles et le diamètre des soupapes sont calculables à partir de la pression d’usage et du diamètre. Pour la première fois sans doute, des équations définissent la forme légale d’un objet technique.

Dans la première moitié du dix-neuvième siècle, selon les rapports des ingénieurs des mines, un tiers des explosions seraient dues aux erreurs, inattentions ou imprudences des ouvriers (défaut d’alimentation ou surcharge de la soupape), les deux tiers restant à des vices de construction ou de maintenance, imputables au propriétaire. En Angleterre, où les machines à vapeur ne sont pas normalisées, seulement une explosion sur dix est attribuée à l’ouvrier. Les normes et les coefficients de sécurité expliquent ce décalage. Elles permettent d’orienter l’imputation vers les ouvriers : leur témoignage (quand ils ne sont pas morts) ne fait pas le poids face à une machine normalisée par l’académie des sciences et certifiée par l’administration des mines.

Que se passe-t-il quand une chaudière explose? Les ingénieurs des mines dépêchés sur les lieux de l’accident s’intéressent autant aux vices de la machine qu’à ceux de l’ouvrier. On découvre de manière opportune que celui-ci, au moment de l’accident, était ivre, s’était endormi, ou même, menait une vie dissolue ! Une instruction de 1824 explique que le chauffeur doit être « non seulement attentif, actif, propre et sobre, mais encore exempt de tout défaut qui pourrait nuire à la régularité du service. Rien ne doit troubler l’attention de l’ouvrier pendant le travail ; autrement il ne peut y avoir de sécurité dans l’établissement ». À propos des surcharges de soupape, l’instruction prévient « qu’elles sont extrêmement dangereuses […] il faut que les ouvriers sachent bien que l’un des principaux effets d’une explosion serait d’épancher une immense quantité de vapeur brûlante qui leur causerait une mort cruelle ». Le danger encouru par l’ouvrier favorise la discipline et augmente donc la sécurité. Une machine à vapeur parfaitement prévisible est aussi, le cas échéant, une bonne machine à punir.

Texte extrait de Lionel LARQUÉ et Dominique PESTRE (dir), Les sciences, ça nous regarde. Histoires surprenantes de nos rapports aux sciences et aux techniques, La Découverte, Paris, 2013