Hinamoeura Morgant-Cross est militante indépendantiste et anti-nucléaire, membre de l’Assemblée de Polynésie. Elle est la lauréate 2023 du « Prix pour un futur sans nucléaire (Nuclear Free Futur Awards) ».

Entretien réalisé par Naïké Desquesnes et Léna Silberzahn.

Depuis plusieurs années, tu milites pour faire reconnaître la dette de la France vis-à-vis de la population polynésienne, dont les îles ont subi 193 essais nucléaires entre 1966 et 1996. Peux-tu nous raconter comment ton enfance a été marquée par cette question et ce qui t’a poussée à t’engager dans ce combat ?

J’avais sept ans lorsque le président français Jacques Chirac annonce l’arrêt des expérimentations nucléaires, mais je ne me souviens pas de ce moment ! À l’école, c’était un non-sujet. Enfant, une des seules choses qui m’a marquée en lien avec le nucléaire, ce sont les émeutes de 1995 à Papeete, la capitale de Tahiti, où j’ai grandi. Je me rappelle de mon inquiétude face aux images des barricades enflammées par des émeutiers pour protester contre la reprise des essais [voir encadré n°4].

Pendant notre adolescence, ma sœur et moi faisions régulièrement surveiller notre thyroïde : de ma grand-mère à ma tante, les femmes de ma famille ont beaucoup de problèmes. À 24 ans, un an après avoir accouché de mon premier enfant en 2012, j’apprends de manière fortuite après une prise de sang que je suis atteinte d’une leucémie dite myéloïde chronique, un type de cancer du sang qui s’attaque à ma moelle épinière. L’hématologue balaye d’un revers de main l’hypothèse d’un lien avec les expérimentations nucléaires, affirmant que ça n’a rien à voir. Grâce à un traitement à vie, ma maladie est aujourd’hui stabilisée, mais j’ai des crampes qui sont très dures à supporter et des moments de grande fatigue.

Je n’ai fait le rapprochement avec les essais nucléaires que beaucoup plus tard : en 2018, Oscar Temaru, le président du parti indépendantiste, annonce qu’il va porter plainte contre la France pour crime contre l’humanité, pour les 193 bombes nucléaires lancées de 1966 à 1996 sur notre territoire. À l’époque, je croyais qu’il n’y avait eu que trois ou quatre essais en Polynésie… et je découvre qu’il y en a eu 193 ! Je tombe de haut : comment ai-je pu passer à côté de ça, en ayant fait des études supérieures ? Je me sens soudain terriblement inculte.

Pourtant, sur le moment, je trouve cette histoire de « crime contre l’humanité » exagérée : après tout, ce ne sont que des « essais ». Mais dans la foulée, je prends connaissance de la liste des 23 maladies radio-induites reconnues par l’État français depuis la loi Morin de 2010, et j’y trouve les cancers de la thyroïde et du sein, qui touchent de nombreuses femmes de ma famille, ainsi que la leucémie dont je suis atteinte. De nouveau, je tombe de haut. Je me documente sur internet, je lis les témoignages des Polynésien·nes qui vivaient autour de Moruroa [l’atoll où se sont déroulés la majorité des essais, nde]. Toutes ces personnes à qui on a dit qu’en cas de pluie radioactive, il fallait juste se cacher sous les bananiers, puis poursuivre sa vie normalement. C’est proprement criminel, d’autant plus que les gens buvaient l’eau de pluie.

Un autre déclic me vient de la lecture d’un livre, « La Vieille dame d’Hiroshima – éducation à la paix1 » où je découvre les irradiations et leurs conséquences à Hiroshima et Nagasaki, qui sont les mêmes chez nous. Je prends conscience qu’il faut arrêter de parler d’« essais » nucléaires et désigner les choses par leur nom : en l’occurrence, des bombes à des fins expérimentales. Chez nous, ce sont des bombes qui ont explosé, comme à Hiroshima et Nagasaki, même s’il n’y avait pas de villes ou de millions d’humains directement en dessous. Le terme « essai » est terriblement minimisant et vise à cacher la réalité. Les mots sont importants. C’est comme si tu avais subi un viol et qu’on te disait « il t’a juste caressé la cuisse ».

Toutes ces découvertes me blessent autant qu’elles me révoltent, et je commence à militer dans les associations locales. Je me dis qu’il y a du travail : si moi, 30 ans et des études supérieures derrière moi, je n’étais pas au courant, quid de toute la population ?

Encadré 1. La colonisation de la Polynésie par la France

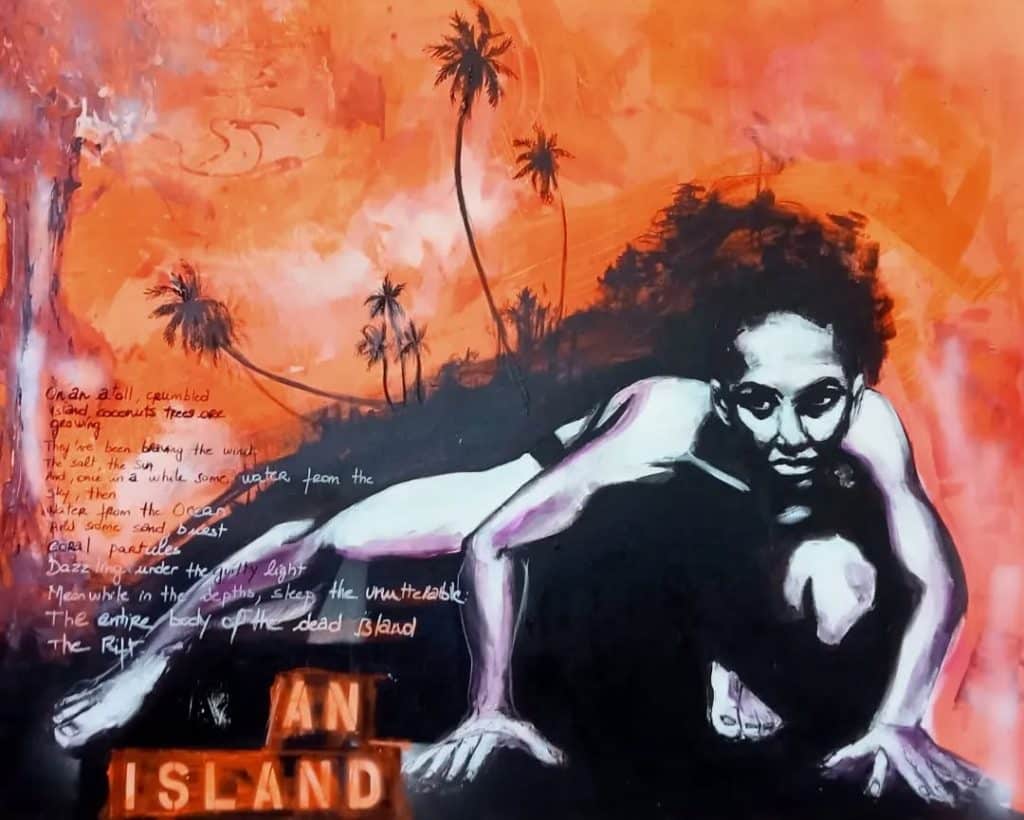

La Polynésie, qui compte 118 îles – dont 76 habitées – dans cinq archipels (Société, Tuamotu, Marquises, Gambier et Australes, cf carte), s’étend sur un espace océanique grand comme l’Europe. Elle est traversée par les explorateurs européens depuis le 16e siècle. À la fin du 18e, l’influence anglaise prend le dessus : les Anglais implantent des missions protestantes à Moorea, l’une des îles principales, et fournissent des armes à feu au chef Tu, qui fonde le royaume de Tahiti en 1788. Son fils, Pōmare II, se convertit au christianisme et impose un système monarchiste de type européen avec l’aide des missionnaires britanniques, affaiblissant ainsi les autres structures de pouvoir autochtones tahitiennes. Au même moment, alors que le premier empire français s’est effondré, la France envoie des officiers de marine dans les archipels de Polynésie. Le Pacifique est alors devenu espace stratégique pour accroître les échanges commerciaux entre les côtes. La France annexe les îles Marquises en 1842. La reine tahitienne Pōmare résiste à la France, ce qui lui vaut d’être destituée en 1843 ; elle est contrainte de se réfugier au consulat britannique. Les Tahitiens tentent de s’opposer à l’annexion des îles : la guerre franco-tahitienne éclate et s’étend de 1844 à 1847, marquée par plusieurs batailles et par une guérilla dans les vallées fortifiées de l’arrière-pays tahitien. Les Tahitiens sont vaincus et la reine revient de son exil au début de l’année 1847 pour finalement régner sous protectorat français. En 1880, Tahiti est officiellement cédé à la France par le roi Pōmare V et les archipels sont annexés les uns après les autres au cours de la décennie suivante. Un gouverneur est installé à la capitale et doté des pleins pouvoirs afin de conduire une politique assimilatrice qui impose sa langue, son éducation nationale et son mode de propriété. Ce dernier contredit le principe d’indivision jusque-là en vigueur sur les îles, provoquant un grand nombre de litiges fonciers.

On sait que certains cancers se déclarent sur les générations suivantes, et que les maladies ne s’arrêtent pas au décès des personnes présentes lors des essais nucléaires. Pour toi qui souffres d’une maladie radio-induite et qui as des enfants, qu’est-ce que cela provoque ?

Quand je me présente, je dis d’abord que je suis maman. Pour moi, une maman, c’est quelqu’un qui a une source d’énergie inépuisable : pour nos enfants, on peut vaincre n’importe qui. Mes deux enfants ont donné une dimension incroyable à ce combat et je ne les remercierai jamais assez pour ça. Quand j’ai appris que j’étais malade, mon premier garçon avait un an et demi. Le premier diagnostic était très mauvais, c’était la fin du monde pour moi.

« La question n’est pas de savoir si mes enfants vont tomber malades, mais à quel moment de leur vie ils vont tomber malades. »

Tina Cordova, victime des essais nucléaires américains au Nouveau-Mexique

Autour de moi, certaines personnes ne veulent pas d’enfants car il y a trop de malades dans leur famille. C’est une réalité partagée par toutes les victimes du nucléaire, comme en atteste la lutte de Tina Cordova2 par exemple. Cette femme incroyable, originaire du Nouveau Mexique, que j’ai rencontrée lors d’une conférence sur le traité d’interdiction des armes nucléaires à New-York en 2023, a fait pleurer toute la salle quand elle a évoqué le nombre de maladies de sa famille, jusqu’aux enfants. Ça m’a glacé le sang. Et elle a dit cette phrase, qui est restée gravée dans ma mémoire : la question n’est pas de savoir si mes enfants vont tomber malades, mais à quel moment de leur vie ils vont tomber malades.

En ce qui me concerne, la chimiothérapie a très bien marché, alors j’ai eu le désir d’un deuxième enfant. Mais mon mari a perdu deux oncles de maladies radio-induites, donc bien sûr qu’on a eu beaucoup de doutes. Grâce à un accompagnement médical très poussé, on a pu se lancer. Quand ma maladie a été stabilisée, j’ai pu arrêter mon traitement durant un an et demi, le temps de la conception et de la grossesse. J’ai été suivie de très près par l’hôpital, avec des échographies tous les mois pour vérifier la bonne santé de mon bébé. Ce traitement VIP, j’aimerais qu’il soit accessible à toutes les femmes polynésiennes, qui ont grandi ici, qui ont des parents qui ont grandi ici, et qui devraient pouvoir avoir accès aux soins pour ne pas avoir de complications de grossesses et d’enfants malades.

Malgré l’accompagnement, j’ai quand même eu peur. Et la maladie fait de moi une maman dure : j’ai besoin de savoir que mon enfant peut s’en sortir sans moi. Par exemple, au début de la vie de mon aîné, il était devant moi avec un paquet de biscuits qu’il n’arrivait pas à ouvrir et je ne faisais pas ce que font d’habitude les mamans, à savoir se précipiter pour faire à la place. Il me disait : « aide-moi ! », et je répondais : « tu vas te débrouiller ». Il n’y a pas que la souffrance physique de la chimio qui nous traverse, mais aussi des transformations psychiques, des bouleversements familiaux, éducatifs. C’est un aspect essentiel de notre parcours de victimes, que le Comité d’indemnisation [le CIVEN, Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, nde] doit absolument prendre en compte.

Encadré 2. Le choix de la Polynésie pour effectuer des expérimentations nucléaires

En 1962, la Polynésie est choisie par les autorités françaises comme territoire d’« essais » nucléaires, après que les Vosges, la Corse ou les îles Kerguelen aient été envisagées puis écartées. Ni le gouvernement polynésien, ni son assemblée, ni sa population n’ont été consulté·es dans le choix des atolls. Comme l’explique l’historien Renaud Metz, « la faveur pour la Polynésie s’explique par la balance entre l’exigence sanitaire (faiblesse démographique) et politique (éloignement de puissance étrangère), et la qualité des mesures, mais aussi pour des motifs implicites difficiles à évaluer ». Parmi ces motifs, on peut invoquer le racisme, qui contribue à ignorer ou réprimer les populations, mais aussi le sexisme et l’exotisation des femmes polynésiennes. Roger Baléras, responsable du diagnostic nucléaire et futur DAM [Direction des Applications Militaires, nde], souligne ainsi que Tahiti et son côté « aventureux » séduit davantage les militaires que les îles Kerguelen. Or, au-delà de la géographie des îles et de leurs paysages, Tahiti est depuis longtemps réputé pour le « charme » de ses vahinés, que l’explorateur Bougainville ou le peintre Gauguin ont imprimé dans l’imaginaire colonial occidental. La brochure destinée aux officiers qui servent au Centre d’expérimentation du Pacifique contient ainsi son lot de clichés publicitaires et sexistes : la beauté de ce que la légende annonce comme « la baie de Paopao » se laisse à peine voir, le premier plan étant occupé par une jeune fille en paréo. L’immense portrait d’une « Tahitienne » au sourire aguicheur, quelques pages plus loin, n’a pas d’équivalent masculin.

Grâce à l’ouverture récente des documents classifiés secret-défense, à des travaux comme ceux du lanceur d’alerte Bruno Barrillot ou aux modélisations du chercheur Sébastien Philippe et du journaliste Tomas Statius, on sait que l’État a sciemment minimisé, voire caché les risques à la population et aux travailleurs du nucléaire, déployant en parallèle une propagande pro-essais atomiques. Dans quels domaines cette architecture du silence a-t-elle été déployée en Polynésie, et à quel point subsiste-t-elle encore ? Quels moyens devraient selon toi être mis en place pour que la population accède à une information fiable et véritable ?

Je n’ai jamais étudié ce sujet à l’école, mais j’ai entendu pendant toute mon enfance que grâce au nucléaire, on avait des routes, une voiture et la télé. Que c’était ce boom économique qui nous avait permis d’évoluer. Durant près d’un demi-siècle, on nous a toujours affirmé que les essais français étaient « propres » et on a invisibilisé la contamination due aux expérimentations nucléaires. C’était tabou d’en parler, et ça l’est encore aujourd’hui, dans une certaine mesure : dans les campagnes de prévention sur les cancers, dans les prospectus à l’hôpital, on parle du Polynésien qui fume, qui boit de l’alcool ; certaines études vont jusqu’à imputer le nombre de cancers de la thyroïde en Polynésie à notre consommation de poisson. J’ai moi-même longtemps cru à ces arguments – effectivement, on mange du poisson à tous les repas. Jusqu’au jour où je me suis documentée au sujet de l’explosion de cancers de la thyroïde à Tchernobyl : je me suis fait la réflexion qu’à Tchernobyl, il y a peu de probabilité qu’ils mangent « trop de poisson ». Le travail de sensibilisation et d’éducation à initier pour contrer cette infrastructure de diversions et de minimisations est immense. Il faudrait a minima une vraie mobilisation de la part de notre ministre de la Santé, et que dans chaque cabinet médical, dans chaque clinique, dans chaque hôpital du pays, il y ait une affiche d’information sur les 23 maladies radio-induites.

La France n’est pas prête à nous donner la vérité ; elle veut plutôt nous faire oublier, nous faire tourner la page. En mars 2024, en visite à Moruroa, je me suis encore retrouvée devant une officielle de l’Armée qui m’a affirmé que toutes les précautions ont été prises pour les déchets nucléaires sous-marins, car ils ont tous été bétonnés. Quelques mois plus tard, je découvre une vidéo d’époque filmée sans autorisation dans le documentaire Les oubliés de l’atome (Suliane Favennec, 2023), où l’on voit un militaire en train de balancer des tonneaux et de la ferraille radioactive dans la mer. L’État français continue à nous prendre pour des imbéciles.

Le processus colonial s’immisce dans l’intime et détruit jusqu’à l’estime de soi. La décolonisation des esprits est urgente: on a besoin d’enlever le casque colonial vissé sur nos têtes.

Les mensonges sont d’autant plus difficiles à contredire que nous sommes un peuple de colonisé·es et que beaucoup ont intériorisé le stigmate colonial et raciste de notre infériorité : inconsciemment, on suppose que les blancs sont plus intelligents que nous, et que, s’ils affirment quelque chose, c’est forcément vrai. Ainsi, quand j’entends le représentant du président de la République, Mr Dominique Sorain, dire qu’il n’y a pas de corrélation entre les essais nucléaires et les cancers dans le contexte de la sortie du livre Toxique. Enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie en 2021, même moi, pendant plusieurs secondes, je vais le croire, avoir des doutes sur ma lutte et me sentir idiote. Cette anecdote met en lumière à quel point le processus colonial s’immisce dans l’intime et détruit jusqu’à l’estime de soi. C’est pourquoi la décolonisation des esprits est si urgente. On a d’abord besoin d’enlever le casque colonial vissé sur nos têtes.

Au cours de ton parcours de militante, qu’est-ce qui t’a permis de te défaire de ce « casque colonial » ?

Depuis que je suis jeune, je baigne dans des discussions assez critiques vis à vis de l’État Français, puisque mes parents sont tous les deux proches ou membres du parti indépendantiste. Mon père est avocat et conseiller d’Oscar Temaru, le président du parti indépendantiste Tavini [majoritaire à l’assemblée territoriale depuis avril 2023]. Ma mère en est membre également et a été élue à l’assemblée de la Polynésie française – elle n’est plus élue depuis 2023. Mais je restais très captive de la vision de l’État français selon laquelle c’est nous, les victimes, qui avons la charge de la preuve du lien de causalité précis entre nos maladies et leurs expérimentations. En fin de compte, ce sont mes rencontres lors de conférences internationales, avec les communautés affectées, originaires d’Hiroshima, de Nagasaki, du Nevada, du Kazakhstan, qui m’ont permis de réaliser que j’ai le droit de dire que je suis malade à cause de la bombe. Ces personnes m’ont confortée dans le fait de croire en nos expériences et nos vécus, même en l’absence d’une causalité absolue et scientifiquement établie, qui est de fait inatteignable quand on parle de cancers. Ils et elles me disaient : « Oui, Hina, tu n’es pas physicienne, mais les maladies qui touchent ton pays, ce sont les mêmes qui touchent nos territoires. Nous sommes malades à cause des expérimentations nucléaires ». Après ces rencontres déterminantes, je suis rentrée chez moi convaincue, mais en bataille avec mon propre peuple : ce lien de cause à effet n’est pas du tout une évidence chez nous.

Encadré 3. 1974 : L’île de Tahiti irradiée à l’insu de ses habitant·es

En analysant l’énorme somme de documents déclassifiés de l’armée, le chercheur Sébastien Philippe et le journaliste Tomas Statius ont démontré que la contamination de la population civile par les retombées radioactives au sol ont été très largement minorées. Dans leur livre Toxique : Enquête sur les essais nucléaires français en Polynésie, paru en 2021, ils estiment par exemple que la bombe Centaure, dernier « essai » atmosphérique de Polynésie réalisé en 1974, a fait 110 000 potentielles victimes. En modélisant le nuage grâce aux documents de l’armée, ils dévoilent comment les poussières radioactives sont transportées par le vent vers Tahiti, 48 heures après l’explosion. L’armée, qui voit le nuage partir dans le mauvais sens, décide de garder le silence, alors même qu’elle connaît les risques encourus par la population. Ces nouveaux résultats pourraient amener à reconsidérer radicalement l’indemnité que l’État doit aux victimes : « presque toute la population de Tahiti, soit près de 90 000 personnes, aurait reçu plus de 1 mSv en 1974, le seuil imposé par le Comité d’indemnisation pour être reconnu en tant que victime. Toute personne présente sur l’île ce jour-là pourrait potentiellement être indemnisée, dans le cas où elle développerait l’une des vingt-trois maladies reconnues par la loi ».

Tu mènes cette lutte depuis le parti indépendantiste. Quels liens fais-tu entre la question de l’indépendance et celle des réparations des conséquences des expérimentations nucléaires, et pourquoi as-tu intégré ce parti ?

En octobre 2019, je m’inscris pour prendre la parole à New York aux côtés de membres du parti indépendantiste, devant la Commission des Nations Unies qui concerne la décolonisation des pays non-autonomes. À ce moment-là, je ne projette pas de me lancer en politique, je viens « seulement » en tant que personne concernée, et je n’ai que quatre minutes pour témoigner. Puis je participe à la 1ère réunion des États parties du Traité d’interdiction des armes nucléaires aux Nations Unies de Vienne. Là encore, en tant que personne représentante de la société civile, je n’ai deux minutes trente de temps de parole, et c’est extrêmement frustrant. J’envie les personnalités politiques à qui on accorde beaucoup plus d’écoute, et qui ont accès à des réunions auxquelles je ne suis pas invitée. Je me dis qu’il faut que je me lance en politique, pour avoir plus de temps de parole, plus d’écoute, plus d’outils. Et c’est plus facile pour moi que pour d’autres, sachant que mes parents avaient déjà les pieds dedans.

La colonisation est indissociable du fait nucléaire. Et les deux luttes vont de pair. Ça a été dur pour moi de l’admettre, mais on a été contaminé·es sciemment, pour faire des expérimentations sur nous et notre territoire, considéré comme un océan sans habitants : pendant 30 ans, nous avons été les souris de laboratoire de l’État français. La dissuasion nucléaire a permis la grandeur de la France, et c’est cette « grandeur » que je porte dans mes gènes, comme des milliers d’autres, au travers de la leucémie dont je suis atteinte depuis maintenant onze ans.

Si on n’avait pas été une colonie, on n’aurait pas été choisi, après que l’État français a procédé à ses premiers tirs atmosphériques dans une autre colonie, l’Algérie, entre 1960 et 1961. La guerre d’indépendance a empêché de continuer les essais là-bas, et c’est chez nous que la France a continué de faire exploser ses bombes. Cette décision de construire le Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) et de mener les expérimentations nucléaires a été imposée par Paris, sans que la population n’ait son mot à dire. La situation coloniale de la Polynésie française a permis à la France de mener les essais nucléaires avec une quasi-impunité, profitant de l’absence de contrôle local et international, et le contexte colonial a permis de poursuivre ces expérimentations pendant 30 ans, jusqu’en 1996. Notre éloignement de tout n’a pas non plus aidé.

Chaque année, le 2 juillet, je participe à la commémoration de l’anniversaire du premier tir, connu sous le nom d’Aldébaran. Mais bon, avec l’ambiance musicale, nos chants tahitiens, le ukulélé… J’ai l’impression d’être à l’anniversaire de ma grand-mère ! Ce n’est pas comme ça que j’imagine un rapport de force face à l’État français. Ils doivent bien rigoler…

Les associations de soutien aux victimes des essais nucléaires ne souhaitent pas être identifiées comme indépendantistes. Comment réussissez-vous à tisser des alliances malgré certaines différences politiques ?

Aujourd’hui, j’en viens à la conclusion que paradoxalement, le lien historique entre la question des réparations et celle de l’indépendance nous a desservi politiquement, même si l’imbrication de ces problèmes est une évidence. Ainsi, Oscar Temaru, leader indépendantiste, portait une critique radicale de la France et de la bombe atomique qui entrait en conflit avec les discours des associations de victimes, celles des anciens combattants ou des travailleur·ses du nucléaire. En fait, beaucoup ne remettent pas en question le nucléaire et sa politique de prolifération : leur priorité est de monter des dossiers d’indemnisation, de soutenir les gens dans cette démarche, et d’obtenir une reconnaissance équivalente à celle des vétérans de guerre. Certain·es sont même fier·es d’avoir participé à la dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation française. Ils et elles ne veulent surtout pas être vu·es comme politiques ou être assimilé·es à l’indépendance. Mais nous devons développer une stratégie qui nous rassemble, c’est pourquoi je pense que la question nucléaire ne doit pas être cantonnée au parti indépendantiste.

Encadré 4. 1995 : Manifestations planétaires et émeutes populaires contre la France nucléaire

Juin 1995. Alors que le président Jacques Chirac annonce la reprise des essais nucléaires pour une « ultime campagne », les protestations reprennent aux quatre coins de la planète, et particulièrement parmi les populations d’Océanie. Le gouvernement néo-zélandais déplore l’arrogance de la France3, l’Australie publie dans la presse française les arguments s’opposant à la décision et des manifestations de pacifistes ont lieu quotidiennement dans ces deux pays pendant deux mois. Le 17 juin, le consulat de France à Perth est incendié. Phénomène anecdotique mais révélateur, les ventes de voitures françaises, de vin et de cognac diminuent de 34% en Nouvelle Zélande4. Le 1er essai de la dernière campagne de tirs français a lieu le 5 septembre 1995. Le syndicat majoritaire de Polynésie appelle aussitôt à une grève générale. L’aéroport de Tahiti est assiégé par les manifestant·es. Deux jours durant, des commerces sont pillés et des voitures incendiées, jusqu’à ce que l’homme politique indépendantiste Oscar Temaru accepte d’appeler au calme : « C’est l’indépendance de ce pays qui pourra arrêter les essais nucléaires, ce n’est pas cette violence ». Le dernier essai nucléaire français en Polynésie a lieu le 27 janvier 1996, 6e tir d’une campagne qui en prévoyait initialement huit. Au mois de mars, Gaston Flosse, alors président du gouvernement polynésien, signe au nom de la France le traité de Rarotonga, qui entérine l’arrêt des essais nucléaires dans le Pacifique sud.

Je dis souvent que la maladie n’a pas de couleur politique. Les élu·es entendent ma volonté que l’on travaille ensemble et que cette question ne reste pas la chasse gardée du parti Tavini. À titre d’exemple, la résolution que j’ai déposée en 2024 pour soutenir le traité d’interdiction des armes nucléaires a été votée à l’unanimité à l’Assemblée de la Polynésie française. C’est un geste fort, car même si nous ne pouvons pas ratifier ce traité [puisque la France s’y oppose, nde], nous le soutenons et nous nous dissocions ensemble de la position officielle française au sein de la communauté internationale.

Pour quelles formes de réparation vous battez-vous aujourd’hui ?

Beaucoup demandent des excuses officielles, du pardon. Certains voudraient qu’Emmanuel Macron présente ses excuses au nom de la France. Il y a beaucoup de chrétiens en Polynésie, et le pardon, c’est énorme. Moi, personnellement, je préférerais des actions concrètes, notamment en termes de soin.

La loi Morin, qui date de 2010 et prévoit un dispositif d’indemnisation financière pour les personnes malades d’une des 23 maladies radio-induites reconnues par l’État, a le mérite d’exister. Mais elle laisse trop de Polynésien·nes de côté. C’est David contre Goliath. Il faut constituer un dossier de demande d’indemnisation, beaucoup n’arrivent pas à retrouver les preuves médicales de leur contamination, d’autres ne maîtrisent pas suffisamment le français. C’est pour cela qu’il y a aujourd’hui plus de métropolitain·es indemnisé·es que de Polynésien·nes [les vétérans des essais nucléaires, nde]. Aujourd’hui, nous réclamons un véritable accompagnement médical financé par l’État français pour toutes les personnes atteintes d’une maladie radio-induite. Cela comprend les soins pour nos enfants malades, car les maladies peuvent se transmettre de génération en génération, vu que notre ADN atteint par l’irradiation provoque des malformations dans la descendance.

Les compétences de santé ont été transférées de l’État français à l’assemblée de la Polynésie en 19775. Depuis cette date, nous assurons l’organisation, la gestion et le financement de notre système de santé. On pourrait penser que c’est une avancée mais c’est évidemment un cadeau empoisonné : l’État français s’affranchit par là même du coût financier de tous les cancers qu’il a lui-même créés.

Notre société est très malade et les cotisations sociales ne suffisent évidemment pas : nous n’avons pas la médecine à la hauteur du préjudice qu’on a subi. À titre d’exemple, en métropole il y a 200 établissements de médecine nucléaire ; ici, on en a zéro ! Nous avons des possibilités de radiothérapies mais pas de Tep Scan par exemple. Si vous avez un cancer en Polynésie, on va faire avec les moyens du bord. Il y a moins d’un mois encore, un médecin m’a parlé d’une jeune fille de 25 ans atteinte d’un cancer du sein, qui va être bombardée de chimiothérapie et charcutée faute de moyens pour des interventions plus fines et ciblées. Les fonctionnaires d’État ont la possibilité de se faire soigner en France et certain·es Polynésien·nes également, mais c’est au cas par cas. C’est très dur pour un·e Polynésien·ne, venu·e d’une île éloignée, de se retrouver à Paris, en hôpital. Quand je vois les milliards d’euros que la France injecte dans son arsenal militaire alors que je demande juste 5 millions d’euros pour un centre de médecine nucléaire en Polynésie, ça me rend dingue.

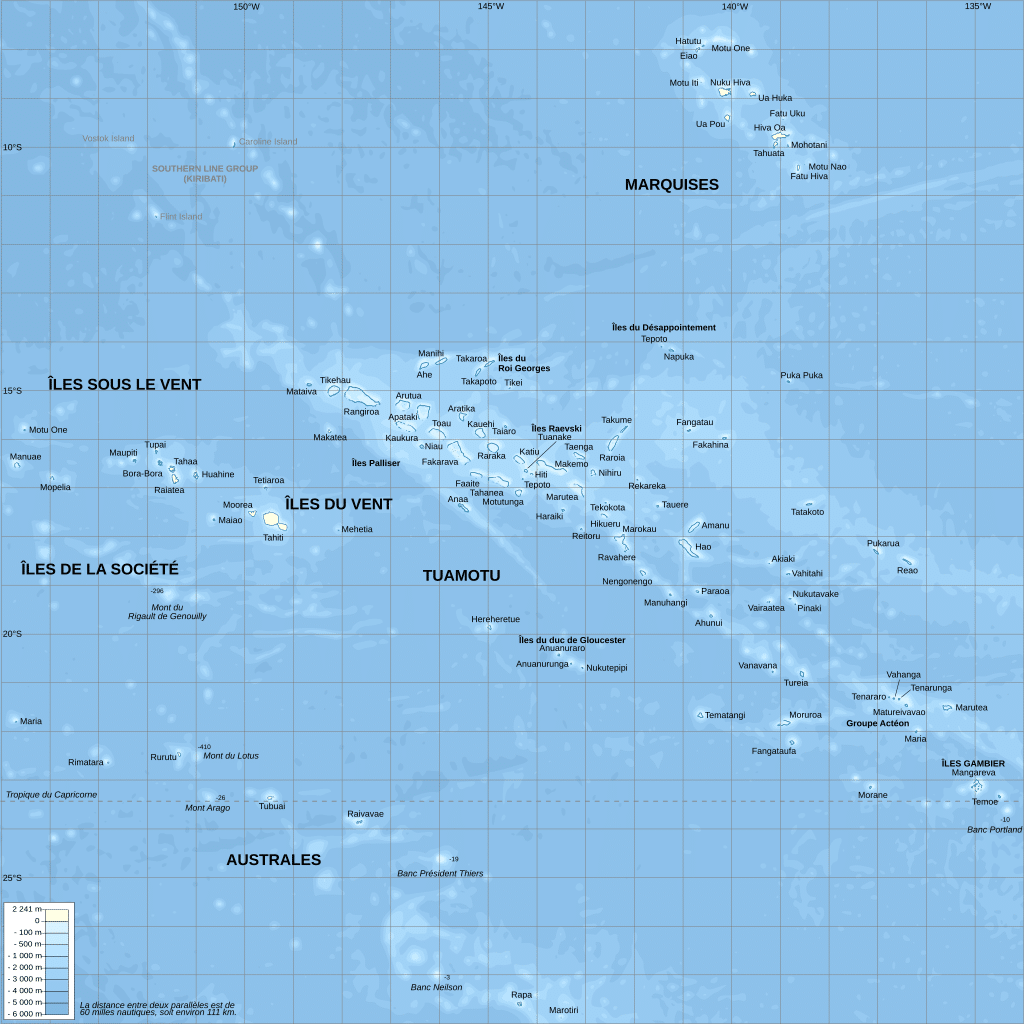

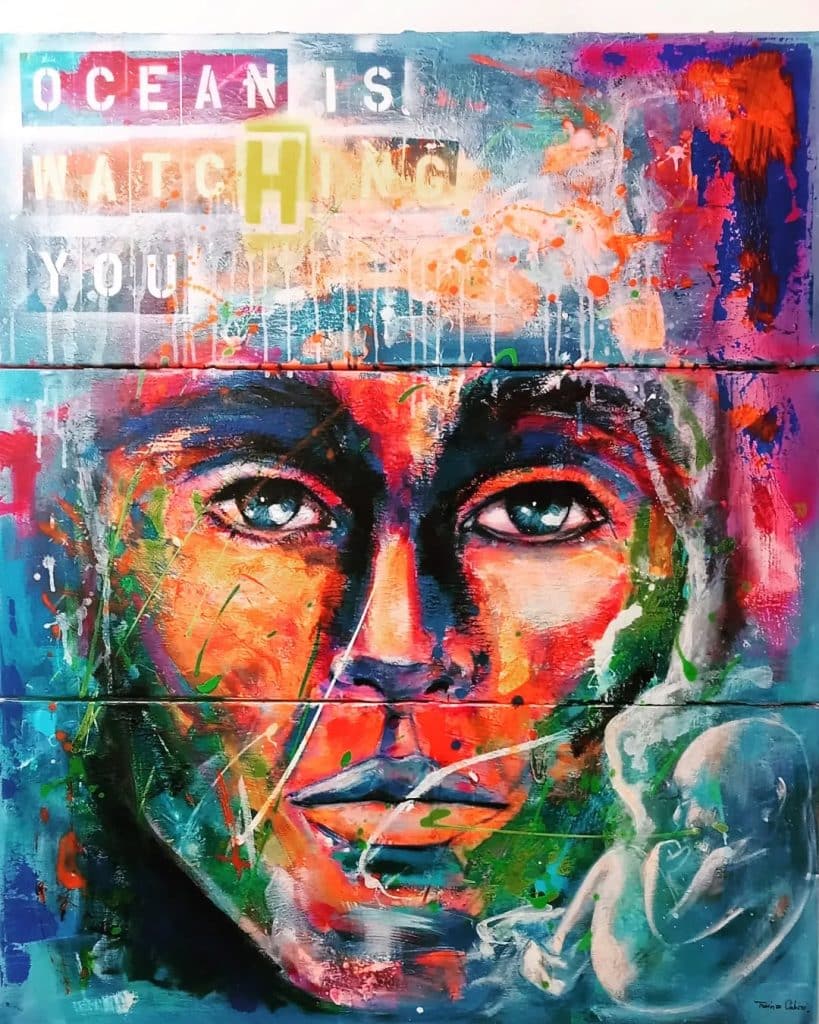

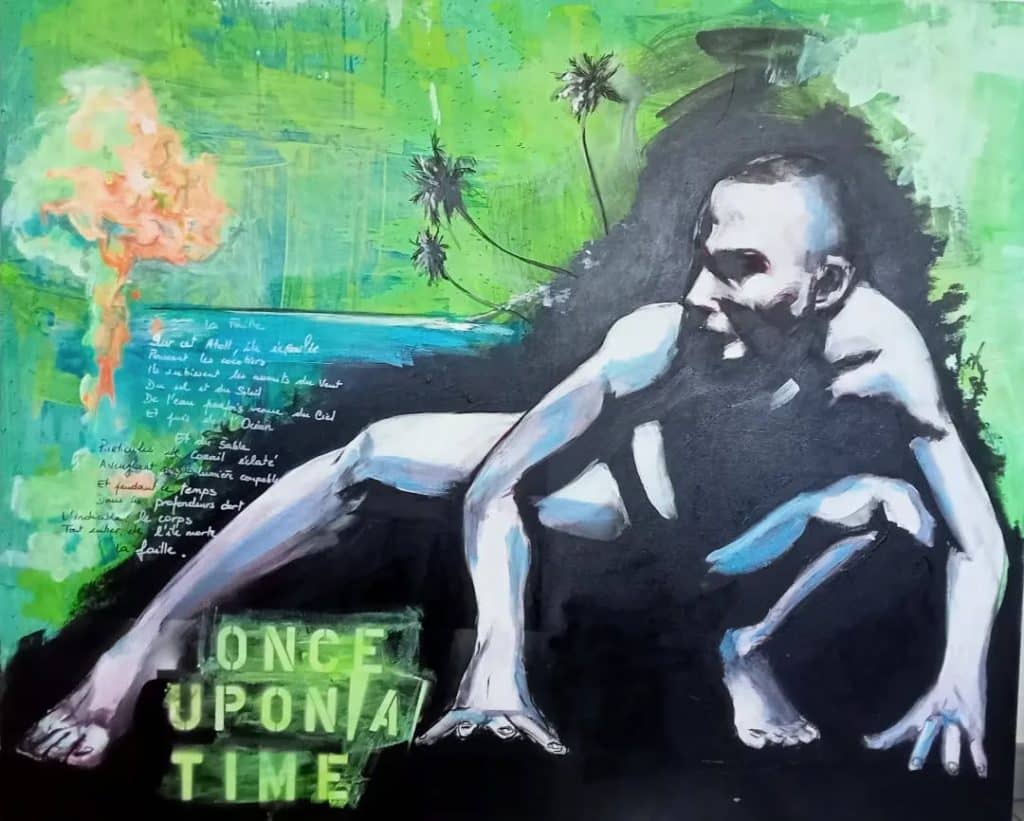

Les illustrations de cet article sont de Taina Calissi, artiste peintre tahitienne. Retrouvez-les sur sa page Instagram.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Rédigé en 2005 en japonais par le docteur Nanao Kamada, qui a soigné les hibakusha, les victimes des bombardements atomiques au Japon (Hiroshima le 6 août 1945, Nagasaki le 9 août de la même année). Le livre a été traduit en français puis offert à la Polynésie en 2018 par l’intermédiaire de Bruno Barrillot, lanceur d’alerte et ancien délégué pour le suivi des conséquences des essais nucléaires, décédé en mars 2017.[↩]

- Survivante au cancer de la thyroïde, Tina Cordova est la 4e génération de sa famille à avoir contracté un cancer depuis 1945, date des premiers essais américains conduits à Tularosa, dans le sud du Nouveau-Mexique, dont elle est originaire. Elle a depuis co-fondé le Tularosa Basin Downwinders Consortium (TBDC), dont l’objectif est de mettre en lumière les conséquences physiques des essais nucléaires sur plusieurs générations.[↩]

- Don McKinnon, ministre néo-zélandais des Affaires étrangères, déclare que par cette décision, Jacques Chirac fait montre de « l’arrogance napoléonienne de De Gaulle » (Renaud Meltz, Alexis Vrignon (dir.), Des bombes en Polynésie. Les essais nucléaires français dans le Pacifique, Éditions Vendémiaire, 2022, p.467.).[↩]

- Chiffre mentionné dans l’ouvrage Des bombes en Polynésie (op. cit.), tiré du Rapport d’information n°290 du Sénat : Mission en Australie et en Nouvelle-Zélande du 7 au 16 février 1997, Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 1997.[↩]

- Depuis 1946, la Polynésie appartient à la catégorie statutaire des territoires d’outre-mer (TOM), confirmée par les Polynésiens lors du référendum constitutionnel de septembre 1958. Un mois plus tard, Pouvanaa Oopa, chef de file du mouvement anti-colonialiste RDPT, partisan du « non » au référendum, est arrêté, accusé d’avoir tenté d’incendier Papeete. Une répression qui permet à De Gaulle, alors président de la République, de réduire l’autonomie de gestion, de quoi faciliter aussi l’installation du Centre d’expérimentation du Pacifique, quelques années plus tard. En 1977, la Polynésie reçoit finalement un nouveau statut, dit « d’autonomie de gestion », pour lequel des compétences auparavant réservées à la France lui sont désormais concédées : travaux publics, enseignement primaire, santé, prisons, taxes douanières et portuaires. Le gouvernement central conserve de vastes compétences, telles que la défense, les affaires étrangères, l’ordre public, la politique monétaire, certains pans de l’enseignement supérieur et la recherche. En 1984, le statut évolue encore. Les conseillers de gouvernement deviennent ministres. La Polynésie est désormais dirigée par un Président du gouvernement, ce qui parachève le statut semi-autonome du territoire. En 2003, elle devient « collectivité d’outre-mer ».[↩]