Dans Les Années, Annie Ernaux, née en 1940, évoque le temps de sa jeunesse : « Le progrès était l’horizon des existences. Il signifiait le bien-être, la santé des enfants, le savoir, tout ce qui tournait le dos aux choses noires de la campagne et à la guerre. Il était dans le plastique et le Formica, les antibiotiques et les indemnités de la sécurité sociale, l’eau courante sur l’évier et le tout-à-l’égout, les colonies de vacances, la continuation des études et l’atome.1 » Aux côtés des antibiotiques et de l’énergie nucléaire, le Formica – qualifié de « formidable » par les publicitaires dès 1956 – devient ici l’étendard familier de l’optimisme d’après-guerre et de l’adhésion d’une société au dessein modernisateur. On plonge au cœur de la période que Jean Fourastié baptise en 1979 les « Trente Glorieuses » – un syntagme qui a fait florès, mais est aujourd’hui controversé. Ce nom d’époque empreint de nostalgie ne correspond en fait « ni à l’histoire économique et sociale de cette période ni aux perceptions contemporaines », estime Rémy Pawin2. Et des historien·nes lui préfèrent le nom de « Trente Ravageuses », afin de souligner le rapport prédateur que la modernité industrielle a alors instauré avec l’environnement3.

Le cas du Formica permet de relire cette séquence sous l’angle de sa matérialité, en prenant acte des renouvellements critiques dont son histoire a fait l’objet. Faudrait-il dès lors restituer au Formica le sens étymologique de son épithète publicitaire, esquissant la silhouette d’un « effroyable » plastique4 ?

Révolution en cuisine

« Ô temps, suspends ton bol, ô matière plastique ! D’où viens-tu ? Qui es-tu ? Et qu’est-ce qui explique tes rares qualités ?5 ». L’invention du Formica est permise par celle, en 1907, de la Bakélite, premier plastique entièrement synthétique issu de la réaction du phénol et du formol, tirés respectivement du goudron de houille et des gaz de fours à coke6. Ce polymère thermodurcissable n’est pas conducteur et résiste à la chaleur : il forme en cela un parfait ersatz aux substances naturelles, rares et coûteuses, utilisées comme isolants par l’industrie électrique (la gomme-laque ou le mica). En 1913, deux ingénieurs étatsuniens, Herbert A. Faber et Daniel J. O’Conor, conçoivent le Formica, en enduisant de Bakélite des feuilles de papier qu’ils chauffent et aplatissent à l’aide d’une presse. Il résulte de ce procédé un panneau stratifié doté de propriétés isolantes remarquables7. Afin de capitaliser sur leur découverte, Faber et O’Conor fondent dans l’Ohio la Formica Insulation Company. Dans l’entre-deux-guerres, leur plastique trouve une application industrielle dans deux secteurs : l’automobile et la radio. L’entreprise amorce ensuite une mutation fonctionnelle de son matériau, qui acquiert le rôle décoratif que chacun·e lui connaît au fil des années 1930, à la faveur d’une succession d’innovations techniques débarrassant l’industrie d’une contrainte : sa dépendance aux teintes toujours sombres de la Bakélite. Le Formica, désormais disponible dans tous les coloris, trouve un débouché dans le marché des « dînettes », qui remplacent, dans la cuisine, la salle à manger formelle.

L’invention du Formica est permise par celle de la Bakélite, premier plastique entièrement synthétique issu de la réaction du phénol et du formol, tirés du goudron de houille et des gaz de fours à coke.

Fort de son succès étatsunien, la Formica Company décide en 1946 de conquérir de nouveaux marchés en Europe par un accord avec la firme britannique De La Rue, laquelle se charge à son tour de sa diffusion continentale. En 1951, à la suite de tractations franco-britanniques, De La Rue réinvestit opportunément une manufacture désaffectée à Quillan – bourgade pyrénéenne frappée par la crise de la chapellerie – et y démarre la production de stratifié, dont la Société anonyme Formica fait son trésor8. S’engage alors l’épopéedu Formica au cœur des « Trente Glorieuses ». Désormais « capitale Formica », Quillan polarise l’émigration rurale et devient le cœur battant de la haute vallée de l’Aude (avec 40 ouvriers en 1952, environ 500 en 1960 et 850 dix ans plus tard). Sa reconversion suscite un dynamisme culturel et sportif qu’a illustré, en 2009, le documentaire L’Amour Formica9. Ce rayonnement résulte de l’essor du marché du Formica, à laquelle s’emploie tout un réseau d’acteur·rices embauché·es par l’entreprise et dont témoigne la prompte embellie des ventes : pas moins de 2 100 000 m2 de panneaux Formica sont commercialisés en 1959, contre 500 000 m2 en 1955.

L’âge d’or du Formica est intimement lié à la « société de consommation », qui voit les Français·es augmenter leurs dépenses. Ces dernières doublent une première fois entre 1948 et 1960, puis à nouveau entre 1960 et 1973. Le budget des ménages connaît une transformation structurelle, marquée par la hausse des achats destinés à l’équipement du logement. Pour les classes moyennes et populaires, le mobilier en Formica s’achète souvent à crédit, ressort essentiel de sa démocratisation selon Sabine Effosse10. À l’heure de la maison tout en plastique exposée au Salon des arts ménagers en 1956, et du kitchen debate opposant Richard Nixon à Nikita Khrouchtchev en 195911, le Formica doit diffuser le progrès matériel dans tous les foyers des « Trente Glorieuses » – et dans les cuisines au premier chef. À rebours de figures repoussoir inscrites dans un environnement domestique jugé désuet (la table en bois, la toile cirée et le vieux buffet), les discours publicitaires promettent aux consommateurs, et surtout aux consommatrices, une amélioration du quotidien, suivant un argumentaire voisin du slogan « Moulinex libère la femme ». Les réclames Formica abondent en ce sens, comme en 1957 : « Sans importance, le verre renversé, l’encrier répandu, la cigarette oubliée, un coup de Spontex en efface toutes les traces. »

L’histoire du Formica des décennies 1950 à 1960 partage donc, à première vue, tous les traits d’une success story, jusqu’à ce que, suivant une périodisation fort commune, les chocs pétroliers et la crise économique subséquente viennent sonner le glas des « Trente Glorieuses » et du Formica, que les meubles plastifiés paraissent à leur tour démodés et que la désindustrialisation, enfin, frappe de plein fouet la haute vallée de l’Aude, provoquant finalement la fermeture de l’usine en 2004.

Lire aussi sur Terrestres : Léa Lévy, « Dépolluer la Terre ? », novembre 2024.

Comme les « Trente Glorieuses », le Formica se prête toutefois à une relecture critique, insatisfaite de la légende dorée de ce plastique, qui dissimule une réalité plus nuancée. Une « autre histoire des “Trente Glorieuses” » s’ébauche alors, vision nouvelle que l’on doit aux historien·nes réuni·es en 2013 par Céline Pessis, Sezin Topçu et Christophe Bonneuil12. L’habituelle comptabilité du progrès économique se confronte à un autre décompte : celui des dégâts engendrés par les choix technologiques des décennies d’après-guerre. Les « débordements industriels », désormais objets d’histoire, renouvellent profondément nos connaissances sur les sociétés industrielles. Cap sur la manufacture de Quillan, où l’existence de dégâts, sanitaires comme écologiques, se vérifie. Un récit incarné et territorialisé bouscule ainsi les savoirs et les représentations nostalgiques sempiternellement associés au Formica.

Le plastique dans la peau

Le premier terrain qu’investit cette autre histoire a trait aux risques sanitaires dans l’usine. À Quillan, il arrive en effet que l’on meure de son travail. L’examen des archives du comité d’hygiène et de sécurité (CHS) met en évidence des accidents du travail, parfois sérieux, comme celui qui conduit à la chute mortelle d’un ouvrier de 57 ans du haut d’un échafaudage le 9 décembre 196613. Bien sûr, tous les accidents ne sont pas si spectaculaires, mais ils sont fréquents, ce dont témoignent les statistiques dressées chaque année par le CHS : pour la seule année 1970, on dénombre 110 blessures, majoritairement musculaires ou affectant les mains et les pieds.

Désormais « capitale Formica », Quillan polarise l’émigration rurale et devient le cœur battant de la haute vallée de l’Aude.

Il existe en revanche une forme de risques sanitaires à la fois plus discrète et plus spécifique à l’industrie du plastique : les pathologies induites par l’exposition aux résines. « Madame Bonnery, née Vigniaud, rechute “Maladie profes. eczéma” » : cette annotation figure dans un compte-rendu de réunion du CHS en 197114. Cette institution fait cependant peu de cas de telles pathologies, dont les évocations sont rarissimes. Pour en apprendre davantage, il faut se tourner vers les dossiers du médecin du travail. Dès 1960, le docteur Jean Bourrel admet que « le plus grand souci qu’ait pu [lui] donner l’usine Formica a été l’apparition de nombreux cas de dermites », toujours provoquées par la présence du formol à l’état liquide15. Et son successeur, Aimé Joseph-Charles, en consigne les effets sur les corps : « Lésions cutanées : eczéma, altération des ongles, douleurs des extrémités digitales. » Si les maladies professionnelles sont des manifestations physiologiques, elles sont également une reconnaissance légale : à la suite de déclarations répétées, lesdermites engendrées par le formol sont indemnisées en 1963.

Mais cette reconnaissance ne change rien à l’inefficacité des efforts prophylactiques (aération des locaux, application préventive de pommades…). Dans la pratique, les nouvelles recrues travaillent au contact du formol, jusqu’à ce que celles chez qui point une dermite soient mutées et périodiquement auscultées. Elle ne retranche rien non plus à l’euphémisation tenace des troubles. D’abord, tous ne sont pas déclarés comme maladies professionnelles si les symptômes s’estompent suffisamment rapidement. Les médecins parlent encore volontiers de « dermites allergiques au formol », comme si l’origine des symptômes était l’individu et non le produit employé. Ils prodiguent des conseils sur le mode de vie et les régimes alimentaires qu’ils jugent les meilleurs. La question de la pénibilité évince enfin celle de la dangerosité : les fiches de poste de celles et ceux travaillant au contact du formol ne listent, parmi les désagréments de ces fonctions, que l’exposition aux bruits des ateliers, aux mauvaises odeurs et à la salissure, alimentant ainsi un phénomène général de sous-reconnaissance des maladies professionnelles16. L’inégalité sociale face au risque est ici flagrante : ce sont les ouvrières, et en l’occurrence plutôt les ouvriers, du bas de la hiérarchie (aides de laboratoire ou nettoyeurs des machines) qui manipulent quotidiennement le formol toxique.

Le cas des dermites n’épuise pas le sujet des maladies professionnelles liées au formol à Quillan, pas davantage que la fermeture de l’établissement en 2004 ne le clôt. Dans les années 2000 émerge la question des cancers que provoqueraient les matières premières du plastique, en premier lieu chez celles et ceux qui y sont exposé·es à l’usine. Sur la base d’études épidémiologiques, une enquête de 2006 orchestrée par le Centre international de recherche sur le cancer, agence intergouvernementale créée en 1965 par l’Organisation mondiale de la santé, conclut à la cancérogénicité du formol17. Une nouvelle étude de 2012 confirme ce verdict en identifiant ces pathologies (cancers des fosses nasales, leucémies). Les cancers des voies respiratoires consécutifs à l’exposition au formol complètent ainsi en 2009 la liste des maladies professionnelles indemnisées par la Sécurité sociale.

Les médecins parlent encore volontiers de « dermites allergiques au formol », comme si l’origine des symptômes était l’individu et non le produit employé.

Qu’en est-il chez Formica ? Bien sûr, certains cancers professionnels se manifestent longtemps après l’exposition, éventuellement après la fermeture de l’usine de Quillan en 2004, ce qui concourt à l’opacité du risque professionnel que rappelle l’historienne Catherine Omnès18. En 2008, la Fédération nationale des accidenté·es du travail et handicapé·es de l’Aude recense alors trente ex-salarié·es de cette entreprise ayant succombé à des cancers divers, auxquels s’ajoute une dizaine d’autres, toujours en vie mais malades. On sait aussi que deux ans plus tard, un suivi est engagé pour trente-quatre ancien·nes salarié·es. En revanche, aucune évaluation systématique des cancers professionnels chez Formica n’est décidée, ce qui s’explique aisément par la carence de données permettant la traçabilité de l’exposition, le site industriel ayant été rasé en 200619.

L’histoire des risques professionnels dans l’usine de Quillan est donc fortement corrélée à celle de la modernité matérielle promise par le Formica, auquel la polymérisation du formol, toxique, confère nombre de ses qualités techniques. Quant au phénol, il pose des problèmes d’un autre ordre, qu’éclaire à son tour l’étude des pollutions fluviales en haute vallée de l’Aude.

En eaux troubles

L’industrie du Formica est la cause de dégâts écologiques, faisant du canton de Quillan le plus pollué du département par les rejets industriels. Dès les années 1950, les doléances des riverain·es et des pêcheur·euses se font entendre face aux nuisances engendrées par l’établissement classé : les « odeurs de produit chimique fort désagréables » (le formol a priori) et les « nappes huileuses » dans le fleuve20. À l’aube de cette décennie, les déversements industriels ne sont pas nouveaux : la chapellerie contaminait déjà le fleuve. C’est plutôt la nature des pollutions, désormais hautement toxiques, qui change avec l’avènement de la plasturgie. Les notes laissées dans les années 1970 par Jean-Charles Humbert, responsable du service « sécurité environnement » de l’usine, confirment que la production du Formica occasionne bel et bien des rejets polluants21. On identifie d’abord une pollution chronique, liée à l’évacuation dans l’Aude des eaux phénolées utiles au lavage et au refroidissement des machines si leur volume s’avère trop important pour que ces fluides soient incinérés. Les rejets de phénol dans le cours d’eau excédent ainsi régulièrement le seuil toléré.

L’industrie du Formica est la cause de dégâts écologiques, faisant du canton de Quillan le plus pollué du département par les rejets industriels.

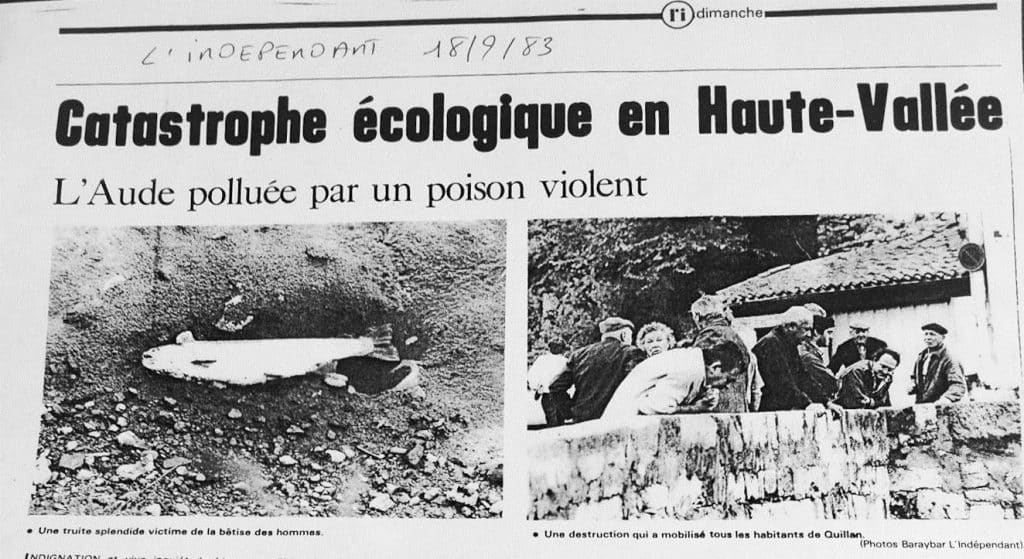

Mais il existe aussi un risque majeur de pollution accidentelle, aux conséquences désastreuses, requérant dès lors la plus grande précaution lors de la manipulation du phénol. Les archives de l’entreprise, celles des pêcheur·euses, ainsi que la presse quotidienne régionale confirment la survenue de plusieurs incidents, décimant périodiquement les poissons au cours des décennies 1960 à 1980. Des accidents sont parfois reconnus immédiatement par le personnel, comme en 1972. D’autres sont plus opaques et font l’objet d’enquêtes infructueuses, à l’image de la catastrophe du 17 septembre 1983, au cours de laquelle la dispersion d’une quantité très importante de phénol a privé 10 000 Audois·es d’eau potable et mobilisé tout un régiment de parachutistes, stationné d’ordinaire à Carcassonne, afin d’évacuer les cadavres de truites22. Ces incidents engendrent en tout cas des conflits environnementaux dont les archives de pêcheur·euses gardent la mémoire.

La haute vallée de l’Aude est en effet une réserve de pêche, royaume de la truite fario. Les pêcheur·euses, dont Christelle Gramaglia et Gabrielle Bouleau ont dévoilé l’ethos militant, se mobilisent logiquement contre les industriels, disqualifiés comme usagers parasites des cours d’eau. Loin d’être une simple amicale, la fédération départementale de pêche assure une mission d’alevinage, visant à repeupler les eaux de jeunes poissons, et s’investit dès lors financièrement contre les déversements fluviaux. Son comité directeur regrette en 1964 que l’implantation industrielle ait « fait généralement valoir la précellence de l’intérêt économique sur tous les autres intérêts »et invite les pêcheurs à militer auprès des élus pour mettre un terme aux pollutions larvées23.

La haute vallée de l’Aude est une réserve de pêche. Les pêcheur·euses se mobilisent contre les industriels, disqualifiés comme usagers parasites des cours d’eau.

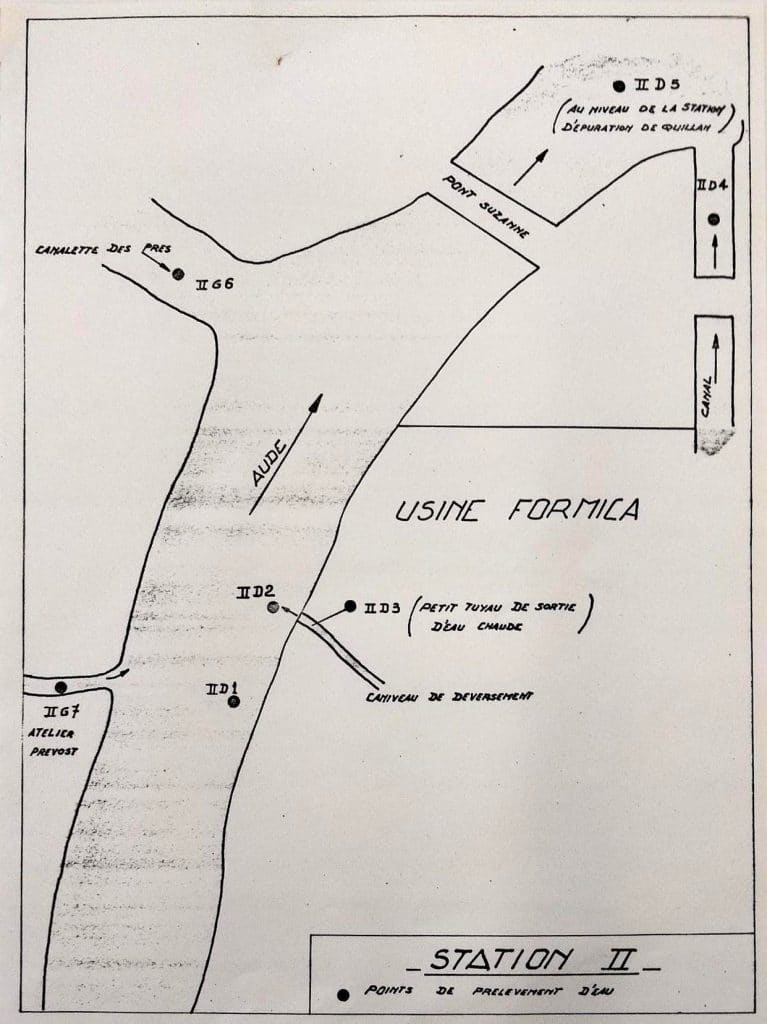

Ces acteur·ices assurent aussi, directement ou indirectement, une mission d’expertise de l’écologie fluviale, rendue sensible dans une étude des « données écologiques sur la rivière Aude entre Quillan et Couiza, trois mois après une pollution accidentelle24 ». Le 20 janvier 1970, l’Aude est en effet souillée, à partir de Quillan, sur une dizaine de kilomètres, par un déversement accidentel. La fédération départementale de pêche fait alors appel aux compétences du groupe de radioécologie continentale, implanté au centre d’études nucléaires de Cadarache. Celui-ci évalue l’ampleur de la destruction de la biodiversité fluviale et le temps nécessaire pour que la rivière revienne à son état initial. Il faut quantifier la mortalité piscicole, mais aussi, tâche plus ardue, « dresser un bilan des conséquences secondaires, moins immédiatement visibles, d’une pollution sur la vie de la rivière ». Les conditions d’existence de la truite, maillon terminal de la chaîne alimentaire, dépendent étroitement de l’ensemble de l’écosystème de la rivière (faune, flore, benthos, plancton, sédiments). Si cette source détonne de par l’ampleur du questionnaire et l’appel aux techniques modernes de radioprotection, l’expertise de 1970 n’est pas une exception. De telles enquêtes sont déjà menées en 1952, et le Conseil supérieur de la pêche s’arroge une mission voisine lors de la grande pollution de 1983 – il identifie ce faisant l’origine géographique de la mortalité piscicole : le canal de fuite de l’usine Formica25.

De tels déversements s’inscrivent progressivement à l’agenda de l’entreprise Formica. Dans les années 1950, l’euphémisation des nuisances est la règle. La direction nie en 1952 le déversement dont se plaignent ses détracteur·rices, arguant qu’elle utilise, dans la fabrication du Formica, des produits trop onéreux pour être gaspillés dans le fleuve26. Les conflits d’usage et de voisinage sont plus généralement considérés comme accessoires face à l’intérêt socio-économique de la reconversion de l’ancienne chapellerie.

Cette attitude générale évolue à la faveur de la loi sur l’eau de 1964. Ce texte crée des agences de bassin, censées attribuer des subventions pour l’exécution de travaux d’intérêt commun au bassin versant et financer cette activité par la collecte de redevances auprès des industriels. Ces taxes sont notamment fonction des pollutions fluviales, désormais financièrement contraignantes. Elles poussent la direction de l’entreprise à exécuter des travaux de réduction des rejets : l’investissement dans une chaudière d’incinération, qui cible les poussières de ponçage, lui permet d’abaisser radicalement la facture en 197927. Au fil du second XXe siècle, et à plus forte raison au diapason de l’invention politique de l’environnement dans les années 1970, les voix critiques sont ainsi plus audibles et les « désagréments » requalifiés en « pollutions ». Mais la gouvernance des externalités négatives de l’industrie sanctionne surtout la quantité des rejets fluviaux et néglige alors la nocivité particulière des matières premières du Formica.

Au sortir des « Trente Glorieuses », les pollutions causées par la plasturgie continuent de susciter des débats houleux, dont les enjeux sont redéfinis sous la menace de la désindustrialisation. Dans La Dépêche du Midi, la direction de Formica déplore ainsi en 1987 « le dénigrement outrancier d’une industrie de pointe de la haute vallée [qui] risque de pénaliser gravement le développement ultérieur de cette entreprise », principal employeur de ce territoire28.

Lire aussi sur Terrestres : Thomas Le Roux, « Les polluants éternels ne sont pas intemporels », mars 2023.

Une histoire d’amour toxique

Le Formica est donc un plastique emblématique du nouvel ordre matériel qui émerge après la Seconde Guerre mondiale. C’est aussi une marchandise à l’heure de la démocratisation de l’équipement domestique. C’est enfin un symbole culturel des « Trente Glorieuses », habillé d’affects forts. Et pour cause : le Formica apparaît comme le symbole regretté d’une époque jugée rétrospectivement exceptionnelle. Mais ces représentations contemporaines de la crise – toujours actuelles – ne sauraient faire oublier les conséquences matérielles de sa production industrielle dans les Pyrénées audoises.

« Trente Glorieuses » et « Trente Ravageuses » se retrouvent indissociables et le Formica reflète cette ambivalence.

L’examen du cas des établissements de Quillan met alors en évidence le lot de risques sanitaires, parfois mortels, existant au sein de l’usine. Il fait aussi surgir les dégâts de cette industrie sur l’écosystème fluvial. Évidemment, l’usine audoise n’est ni la première ni la seule à polluer. Mais les rebuts anciens de la chapellerie sont incommensurables à ceux de la plasturgie. Voici une évolution notable : si l’industrie pollue en haute vallée de l’Aude, elle le fait en sécrétant des substances toujours plus toxiques à l’heure des décennies de haute croissance de l’après-guerre. Les matières premières du Formica, le phénol et le formol, participent pleinement de ce nouveau régime de pollution.

« Trente Glorieuses » et « Trente Ravageuses » se retrouvent donc indissociables, le Formica reflétant cette ambivalence. Son histoire environnementale bouscule les savoirs acquis sur la société de consommation et la modernité qui l’habite. Mais cet article ne vise pas uniquement à penser la concomitance de ces processus. Il est aussi une invitation à envisager leur rapport de causalité. Le Formica, auquel la seconde main assure aujourd’hui une deuxième jeunesse dans les brocantes en vertu de son lustre indemne et de ses teintes acidulées, a bel et bien joué son rôle dans l’avènement d’un monde toxique. Il en va ainsi des plastiques produits à large échelle au moyen de substances carbonées dangereuses, en poursuivant d’abord des objectifs de rentabilité financière qui conduisent les promoteur·rices de ces artefacts modernes à occulter leur coût réel, humain et écologique.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Annie Ernaux, Les Années, Paris, Gallimard, 2010 (2008), p. 45.[↩]

- Rémy Pawin, « Retour sur les “Trente Glorieuses” et la périodisation du second XXe siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 60, nᵒ 1, 2013, p. 155-175.[↩]

- Christophe Bonneuil et Stéphane Frioux, « Les “Trente Ravageuses” ? L’impact environnemental et sanitaire des décennies de haute croissance », dans Céline Pessis, Sezin Topçu et Christophe Bonneuil (dir.), Une autre histoire des « Trente Glorieuses ». Modernisation, contestations et pollutions dans la France d’après-guerre, Paris, La Découverte, 2013, p. 41-59.[↩]

- Emprunté au latin formidabilis, l’adjectif « formidable » signifie, au sens étymologique : « qui inspire la crainte ». Cet article dérive d’une recherche menée dans le cadre d’un mémoire de master 2, soutenu en 2023 à l’IEP de Paris et publié en 2024 : Lucile Truffy, C’est Formica, c’est formidable ! Une histoire d’entreprise (1951-1983), Paris, Ithaka, 2024.[↩]

- Ce pastiche d’Alphonse de Lamartine, signé Raymond Queneau, ouvre le court-métrage Le Chant du styrène du cinéaste Alain Resnais, commandé par l’entreprise Péchiney : Alain Resnais, Le Chant du styrène, Les Films de La Pléiade, 1958, 13 minutes.[↩]

- Joris Mercelis, Beyond Bakelite : Leo Baekeland and the Business of Science and Invention, Cambridge, MIT Press, 2020.[↩]

- Le brevet du Formica, déposé en 1913 et enregistré au sortir de la Première Guerre mondiale, atteste de ces qualités : United States Patent Office, US1284432A, brevet, 1918. Voir aussi cet ouvrage sur le Formica aux Etats-Unis : Susan Grant-Lewin (dir.), Formica & Design : From Countertop to High Art, New York, Rizzoli, 1991. Les contributions de Jeffrey L. Meikle et Steven Holt y sont denses d’informations : le présent paragraphe dérive en partie des données que ces auteurs ont soigneusement compilées.[↩]

- Sur le passé chapelier de Quillan, voir : Jean-Marc Olivier, « Chapeaux, casquettes et bérets : quand les industries dispersées du Sud coiffaient le monde », Annales du Midi, no 251, 2005, p. 407-426. Sur l’aventure française, et notamment audoise, du Formica, le fonds d’archives de la Société anonyme Formica, conservé aux archives départementales de l’Aude, est une mine d’or : s’il n’est pas coté, 1 382 cartons sont à ce jour sommairement inventoriés.[↩]

- Nicolas Berges, L’Amour Formica, Real Productions, 2009, 52 minutes [en ligne] : https://www.youtube.com/watch?v=j0nrhsiH0eE. Consulté le 6 janvier 2025.[↩]

- Sabine Effosse, Le Crédit à la consommation en France, 1947-1965. De la stigmatisation à la réglementation, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 2014, p. 215-219. Sur l’histoire de la société de consommation, se référer à la synthèse de Jean-Claude Daumas : Jean-Claude Daumas, La Révolution matérielle. Une histoire de la consommation. France, XIXe-XXIe siècle, Paris, Flammarion, 2018.[↩]

- Le kitchen debate de 1959 entre Nikita Krouchtchev et Richard Nixon (alors vice-président des États-Unis) lors de l’exposition nationale américaine à Moscou a souvent été considéré par les historien·nes comme une illustration éloquente de l’immixtion de la haute politique dans la sphère de la société de consommation au temps de la guerre froide. Voir : Ruth Oldenziel et Karin Zachmann, Cold War Kitchen : Americanization, Technology, and European Users, Cambridge, MIT Press, 2009.[↩]

- Céline Pessis, Sezin Topçu et Christophe Bonneuil (dir.), Une autre histoire des « Trente Glorieuses », op. cit. ; Michel Letté et Thomas Le Roux, Débordements industriels. Environnement, territoire et conflit, XVIIIe-XXIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.[↩]

- Archives départementales de l’Aude (AD11), Fonds Formica, dossier no 235, rapports du CHS, 1966.[↩]

- AD11, Fonds Formica, dossier no235, compte-rendu de réunion du CHS, 23 septembre 1971.[↩]

- AD11, Fonds Formica, dossier no 192, rapport du docteur Jean Bourrel, 1960 ; dossier no 211, fiche toxicologique du docteur Aimé Joseph-Charles, 1971-1972.[↩]

- AD11, Fonds Formica, dossiers no 1052 et 1201, fiches de poste « aide laboratoire résines », 1972 et « nettoyeur mélange sur machine VITS », 1974.[↩]

- Centre international de recherche sur le cancer, Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert-Butoxypropan-2-ol 88, Lyon, Centre international de recherche sur le cancer, 2006, p. 37 ; Centre international de recherche sur le cancer, Chemical Agents and Related Occupations 100, Lyon, Centre international de recherche sur le cancer, 2012, p. 401.[↩]

- Catherine Omnès, « De la perception du risque professionnel aux pratiques de prévention : la construction d’un risque acceptable », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 56, no 1, 2009, p. 61-82.[↩]

- Réponse du ministre du Travail Xavier Darcos à la question écrite no 03058 du sénateur Marcel Rainaud le 3 décembre 2009 : « Suivi médical des ex-salariés de la société Formica de Quillan (Aude) ».[↩]

- AD11, Fonds Formica, dossier no 81, lettre de M. Bourrel, président de la Société de pêche et de pisciculture de la haute vallée de l’Aude, à la direction des Industries De La Rue France, 21 avril 1952.[↩]

- AD11, Fonds Formica, dossier no 502, notes manuscrites de Jean-Charles Humbert, 1976.[↩]

- Archives nationales (AN), 19920558/34, Fonds du ministère de l’Environnement, rapport de la direction générale des eaux et forêts, 5 juillet 1973. Un récit de la pollution du 17 septembre 1983, sur les termes court de l’événement, moyen des processus d’expertises, et long de la justice, est disponible en ligne : Lucile Truffy, « Death on the Aude : River Pollution, the French Formica Company, and Local Fishers in 1983 », Environmental History Now [en ligne], 27 juin 2024 : https://envhistnow.com/2024/06/27/death-on-the-aude-river-pollution-the-french-formica-company-and-local-fishers-in-1983/. Consulté le 6 janvier 2025.[↩]

- Archives départementales de l’Hérault (AD34), 2439 W 1, Fonds du Conseil supérieur de la pêche, rapport moral et procès-verbal de réunion du conseil d’administration de la Fédération départementale de pêche de l’Aude, 1964. Sur le rôle militant des pêcheur·euses, voir : Christelle Gramaglia, « Des poissons aux masses d’eau : les usages militants du droit pour faire entendre la parole d’êtres qui ne parlent pas », Politix, vol. 83, no 3, 2008, p. 133-153 ; Gabrielle Bouleau, « La contribution des pêcheurs à la loi sur l’eau de 1964 », Économie rurale, no 309, 2009, p. 9-21.[↩]

- AD34, 2439 W 1, Fonds du Conseil supérieur de la pêche, données écologiques sur la rivière Aude entre Quillan et Couiza, trois mois après une pollution accidentelle, 15 juin 1970.[↩]

- AN, 19920558/34, Fonds du ministère de l’Environnement, estimation des dommages piscicoles de la pollution du 17 septembre 1983, vers 1983.[↩]

- AD11, Fonds Formica, dossier no 81, lettre de la direction des Industries De La Rue France à M. Bourrel, président de la Société de pêche et de pisciculture de la haute vallée de l’Aude, 21 avril 1952.[↩]

- AD11, Fonds Formica, dossier no 574, décomptes annuels de la redevance payée par la Société anonyme Formica à l’agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, 1969-1983.[↩]

- AN, 19890275/5, Fonds du ministère de l’Environnement, coupure de presse, « Précisions de la direction », La Dépêche du Midi, 6 mai 1987.[↩]