Cet article est une traduction de « From Architecture to Kainotecture », réalisée par MLAV.LAND et Nagy Makhlouf. L’article original de McKenzie Wark est paru en 2017 dans la revue e-flux.

Toute l’architecture que nous connaissons est architecture de l’Holocène. L’architecture a dû faire face à de nombreux facteurs imprévisibles, mais le climat de l’Holocène a toujours été considéré comme une constante. C’est le cas même pour les architectures qui font face à des conditions très imprévisibles. Glenn Murcutt, par exemple, a conçu des structures adaptées aux précipitations très variables en Australie. Mais il pouvait toujours prendre une mesure des pluies locales, en isoler le pic et concevoir une gouttière suffisamment grande par rapport à une surface de toit donnée pour la quantité d’eau qui s’y déposerait le plus vraisemblablement. Ainsi, bien que des architectures aient été conçues pour des climats imprévisibles, ceux-ci ont été imprévisibles dans le cadre général de l’Holocène. Ce qui n’existe pas encore, c’est une façon de construire pour un climat qui sort des paramètres de l’Holocène…

L’Anthropocène est, entre autres, la fin du climat de l’Holocène. À l’échelle planétaire, les températures augmentent et ne reviendront pas aux niveaux de l’Holocène dans un futur proche. C’est ce que nous apprend la science des modèles climatiques, elle-même le fruit d’une infrastructure mondiale extraordinaire1. L’incertitude réside dans les effets locaux, à savoir s’il y aura un nouveau modèle relativement stable ou une période d’imprévisibilité prolongée. Si l’architecture doit encore exister, ce sera une architecture dépourvue de certains acquis et de constantes pour la fonder.

Si toute architecture est architecture de l’Holocène, alors l’Anthropocène est peut-être la fin de l’architecture telle que nous la connaissons. L’archè en architecture signifie quelque chose comme l’origine, la source, le commencement, le commandement ou les conditions de possibilité. Mais dans l’Anthropocène, on ne peut plus imaginer une pratique constructive à partir des mêmes fondations conceptuelles. Peut-être qu’au lieu de l’archè, la racine conceptuelle doit être autre chose, quelque chose qui n’a pas cette ambition de s’élever.

Peut-être que ce champ d’étude et de pratique devient une kainotecture, de kainos (qui est aussi la racine de –cène dans Holocène et Anthropocène), signifiant un tournant dans la nature du temps. Peut-être devient-elle une xénotecture, de xenos, l’étranger, qui pourrait être ami ou ennemi. Peut-être devient-elle une tychotecture, de tyche, déesse de la fortune. Peut-être devient-elle une symbebekotecture, de symbebekos, l’accident. Nommons l’ensemble du problème kainotecture, et envisageons les autres tektons comme ce qu’il pourrait devenir, à mesure que nous en saurons davantage sur ce que seront les manières possibles de bâtir dans le temps que la planète habite maintenant.

La version du futur potentiel de l’architecture sur lequel je souhaite me concentrer est la symbebekotecture : construire pour l’accident et, dans une certaine mesure, construire accidentellement. C’est un terme ridiculement maladroit pour désigner un ensemble de pratiques de construction souvent tout aussi ridicules et maladroites qui ont déjà eu lieu, mais dont la qualité accidentelle et improvisée en fait des précurseures de toute pratique de kainotecture. Il faudra sans doute un certain temps avant que la construction n’acquière de nouvelles constantes, comme celles qui ont fondé les diverses architectures de l’Holocène. Peut-être que de telles constantes n’adviendront plus jamais et qu’elle restera une solution improvisée pour un monde accidentel.

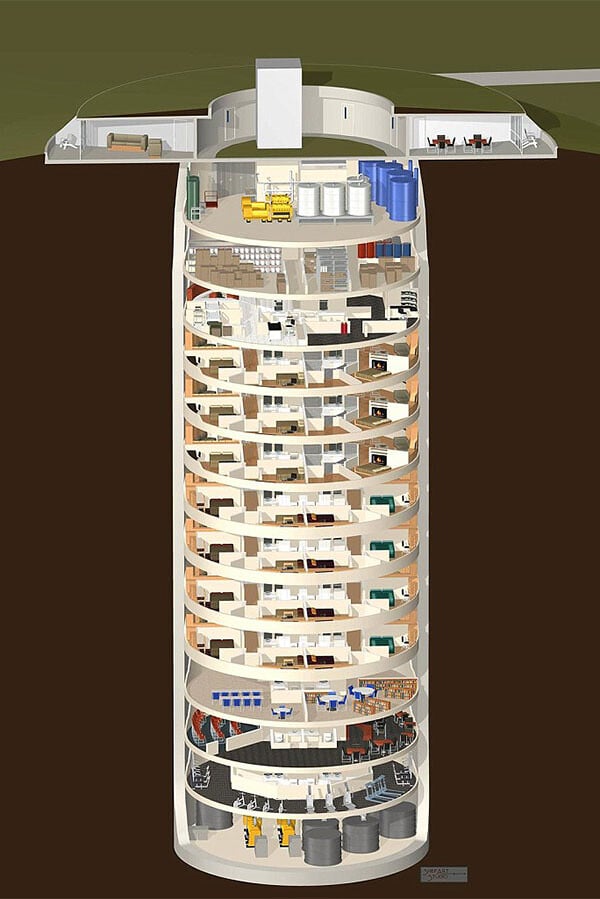

Évoquer ensemble l’accident et de l’architecture fait immédiatement penser au travail de Paul Virilio, en particulier à sa Bunker Archéologie2. On pourrait assimiler le bunker à une sorte de symbebekotecture, une structure construite pour résister aux accidents les plus probables qui lui seront infligés par des attaques. Pour Virilio, les améliorations de l’artillerie ont exposé la ville et rendu impossible sa défense par la construction de murs ou de remparts. La côte normande de son enfance, en temps de guerre, était cependant différente ; après la mer et la plage, le bunker était une dernière ligne de défense. La topographie et la forme bâtie conspiraient pour empêcher les forces alliées d’entrer.

Il serait pourtant plus intéressant de construire une image préliminaire de notre symbebekotecture non pas à partir des structures défensives de Normandie, mais à partir de celles conçues et construites pour son attaque. Ce qui rend ces dernières plus pertinentes réside dans le contraste avec le projet de construction défensive des nazis : les Alliés ont non seulement dû concevoir des structures entièrement nouvelles pour le débarquement, tout en étant dans une méconnaissance totale des paramètres nécessaires à leur bon fonctionnement. Penser à partir des constructions d’attaque plutôt que de défense nous donne une image très différente de ce à quoi pourrait ressembler la symbebekotecture, et tout à fait distincte des mégalithes immobilisateurs de Virilio et de son collaborateur, Claude Parent3.

Si toute architecture est architecture de l’Holocène, alors l’Anthropocène est peut-être la fin de l’architecture telle que nous la connaissons.

Revisitons la symbebekotecture du Jour J (D-Day) à travers un seul personnage, qui n’était en aucun cas architecte, mais pourrait éventuellement être un symbebekotecte prototypique : John Desmond Bernal. Le Jour J comptait de nombreux symbebekotectes et, en effet, les formes inattendues et fortuites de leur travail collaboratif sont peut-être l’une des principales raisons du succès de l’invasion. L’histoire tourne autour des recherches approfondies de Bernal sur les variantes locales d’un paysage de l’Holocène. Même si cela ne correspond pas tout à fait au savoir appliqué nécessaire pour construire dans l’Anthropocène, nous n’avons presque aucun exemple de ce dernier. Ce petit spécimen de symbebekotecture dans l’Holocène peut donc nous aider à réfléchir aux manières de relever les défis imprévisibles de la construction pour l’Anthropocène.

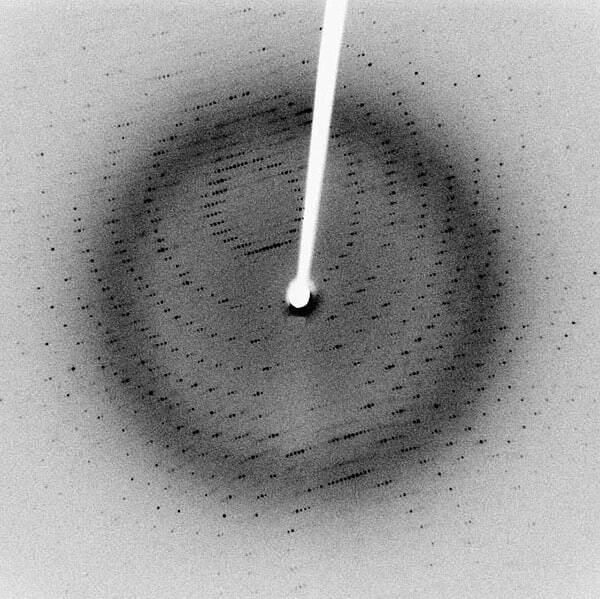

Après des études de physique à Cambridge, Bernal s’est orienté vers le domaine de la cristallographie aux rayons X, où il a fait ses premières armes4. Les cristallographes à rayons X tentent de déterminer la structure des cristaux. La méthode utilisée à l’époque consistait à envoyer des rayons X à travers un cristal, diffractant la lumière, jusqu’à une plaque photographique située derrière. Une image tridimensionnelle du cristal peut ainsi être déduite de l’image bidimensionnelle. Dans l’entre-deux-guerres, c’est un domaine qui commence à progresser rapidement, déchiffrant la structure de formes de plus en plus complexes comme les cristaux liquides, les métaux, les fibres de laine et même les protéines. Il a joué un rôle central dans le développement de la biologie moléculaire, ainsi que dans la découverte et la production de « l’architecture » des médicaments, et il a contribué à l’identification de la structure hélicoïdale de l’ADN.

Bernal a mené une très belle carrière, voire une carrière de premier plan, dans le domaine de la cristallographie aux rayons X, qui était déjà bien entamée avant la Seconde Guerre mondiale. Il n’a pas remporté le prix Nobel, peut-être en partie parce qu’il avait des intérêts assez variés et qu’il n’a pas suivi longtemps un unique axe de recherche. Parmi ses intérêts figurait la rédaction de ce qui est probablement le premier traité accélérationniste, The World, the Flesh and the Devil (1929). Il a également écrit une critique marxiste pionnière de la science, The Social Function of Science (1939)5. Il a été l’un des principaux animateurs de ce que l’on appelait à l’époque le Mouvement des Relations Sociales de la Science6. Ses ami·es l’appelaient Sage.

Comme de nombreux progressistes de son temps, il s’est engagé dans la défense de la République espagnole contre Franco, ce qui, dans son cas, a impliqué des tentatives de mobilisation de l’expertise scientifique. Il a tenté d’être ce que Foucault appelait un intellectuel « spécifique » plutôt que général7. Lui et ses camarades ont mené des tests scientifiques sur les effets des bombardements aériens sur les structures urbaines, ainsi que sur les effets des attaques au gaz toxique sur les populations civiles, car peu était connu sur ces deux types d’attaques à cette époque. Cette expertise a finalement amené Bernal à participer aux préparatifs de la défense civile britannique, où il a apporté une contribution modeste mais rigoureuse à l’une des grandes controverses stratégiques de la guerre : l’efficacité des campagnes de bombardements aériens. Il a mis au point une méthode pour évaluer l’efficacité des bombardements alliés en étudiant les bombardements nazis des villes britanniques. En collaboration avec un statisticien, il a étudié la ville industrielle de Birmingham et le port de Hull. Il s’agissait d’une étude aux méthodes multiples, incluant des questionnaires et des essais rédigés par des écoliers, mais la principale preuve reposait sur la relation statistique entre le nombre de bombes larguées et leurs effets en termes de pertes humaines et de perte de temps de travail.

Le résultat surprenant de cette étude a été de montrer que les bombardements étaient très inefficaces. Les villes sont en effet plus « résilientes » qu’on ne le pensait. Et si les villes britanniques étaient résilientes, les villes allemandes l’étaient probablement aussi. C’était, pour l’époque, une recherche en big data. Et elle a modestement contribué à la prise de décision au plus haut niveau quant à l’opportunité pour la Grande-Bretagne d’engager ses maigres ressources pour bombarder l’Allemagne. Après le désastre de Dunkerque et la chute de Singapour, la Grande-Bretagne disposait de peu de moyens pour attaquer les nazis. Comme Clausewitz aurait pu le conseiller, Churchill a pris une décision fondée non seulement sur des facteurs matériels, mais aussi sur le moral. Ainsi, Churchill a pris la décision restée célèbre d’aller à l’encontre des preuves fournies par des chercheurs tels que Bernal et d’engager la Grande-Bretagne dans une vaste campagne de bombardements aériens. Sans cette campagne aérienne, il n’y aurait pas eu de second front contre les nazis et l’Union soviétique aurait été la seule à mener la vraie guerre.

On peut déjà relever ici des éléments d’une symbebekotecture. C’est une pratique qui concerne l’espace et la forme bâtie, mais d’une manière accidentelle. C’est une connaissance des bâtiments exposés à des forces de destruction accidentelles. Dans Terror from the Air, Peter Sloterdijk affirme que la guerre moderne ne consiste plus à attaquer le corps de l’ennemi, mais son environnement8. Les gaz et les explosifs modernes sont des armes ambiantes, et rendent une zone inhabitable pour toute forme de vie. Ces armes sont environnementales au sens strict, même si c’est aujourd’hui quelque peu contre-intuitif, l’environnement étant ici une zone intentionnelle de conflit et de dégradation. Ce que Bernal et ses collaborateur·ices construisaient, c’était la connaissance de ces environnements affectés, qui pouvaient alors être réaménagés pour être moins inhabitables dans certaines circonstances. Par exemple, Bernal a recommandé la construction d’abris antiaériens sur les lieux de travail, car il s’est avéré que la plupart des pertes humaines causées par les bombardements étaient dues à des frappes directes sur les usines. L’endroit où les bombes tombaient était aléatoire, mais l’endroit où les gens étaient le plus susceptibles d’être tués ne l’était pas.

Lire aussi sur Terrestres : Aldo Poste, « Le retour à la terre des bétonneurs », novembre 2020.

Le style de recherche que Bernal a initié avec son travail sur l’efficacité des bombardements aériens allait s’avérer être une symbebekotecture à deux titres. D’une part, il traite d’un environnement aux effets accidentels, ambiants et parfois indirects : un monde qui explose. Deuxièmement, la méthode elle-même, bien que dérivée des sciences, était étonnamment ouverte. L’utilité et le domaine d’application des connaissances qu’il a produites n’étaient pas prévisibles. Il fallait un esprit large et créatif pour déterminer quelles questions poser et où chercher des réponses probables. Le meilleur exemple en est la participation de Bernal à l’opération Overlord, nom de code de l’invasion de la Normandie.

Bernal était le conseiller scientifique de Lord Mountbatten, qui a été chargé d’un groupe appelé Combined Operations (CO), une expérience de commandement conjoint des forces aériennes, maritimes et terrestres. Les CO ont bien commencé avec un raid réussi sur Bruneval, où une petite unité est parvenue à capturer un radar portable allemand9. Mountbatten a enchaîné avec l’opération Jubilee, un raid désastreux sur le port de Dieppe, au cours duquel Bernal et d’autres ont beaucoup appris sur la façon de ne pas envahir les côtes européennes tenues par l’ennemi. L’échec de l’opération Jubilee a conduit à la décision, dans le cadre de l’opération Overlord, d’éviter l’attaque d’un port et de débarquer les forces d’invasion sur des plages. Le seul véritable précédent était un autre désastre : le débarquement de Gallipoli lors de la Première Guerre mondiale. Bernal a été chargé de résoudre les problèmes posés par le débarquement d’une gigantesque force d’invasion sur les plages de Normandie, qui, bien qu’elles n’étaient pas aussi lourdement défendues qu’un port, présentaient d’énormes obstacles.

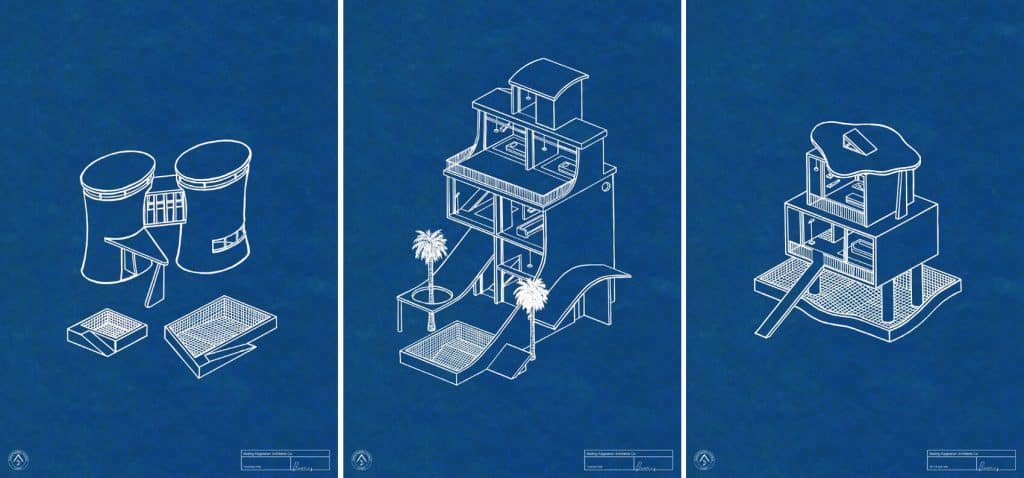

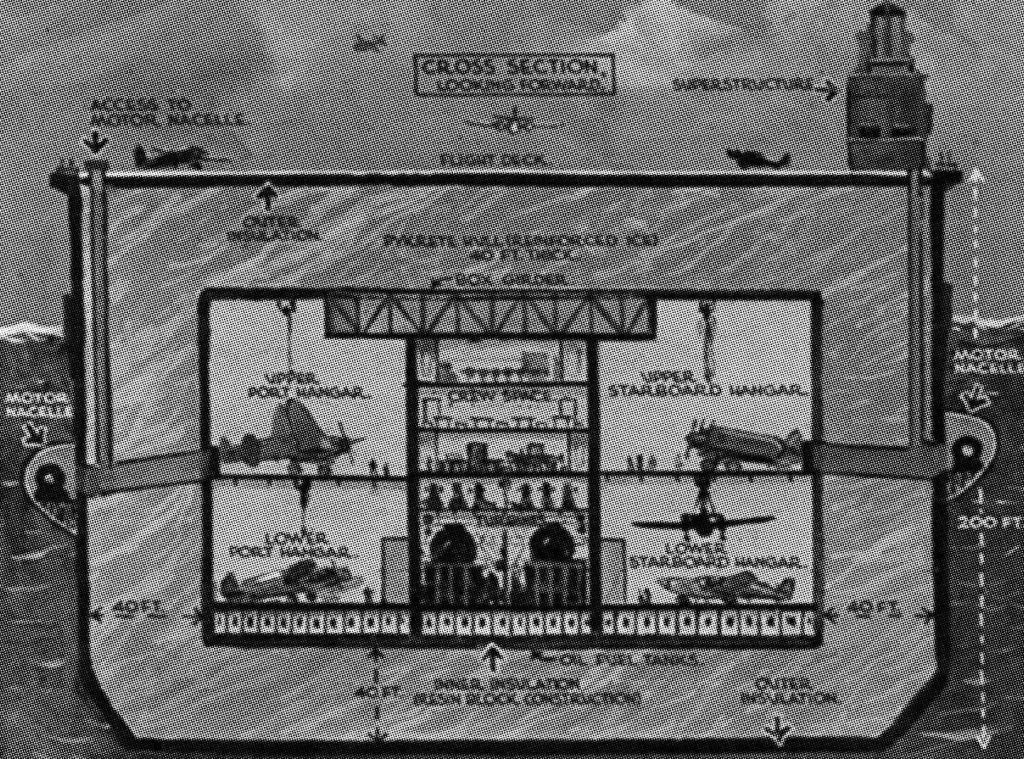

Bien que partisan de la première heure d’une invasion par les plages, le cavalier Mountbatten n’allait pas être pas le commandant d’Overlord. Avant de passer à la symbebekotecture de l’opération Overlord, un autre projet de Mountbatten mérite d’être mentionné, même s’il n’a jamais été réalisé. Le projet Habakkuk a débuté par la découverte d’un nouveau matériau de construction, appelé Pykecrete, fait de glace renforcée par de la pulpe de bois. Mountbatten a demandé à Bernal de réaliser une étude de faisabilité sur la construction de porte-avions en Pykecrete. Ce projet était motivé par le rayon d’action limité des avions, la nécessité de harceler les sous-marins allemands (détectables par radar) et la pénurie d’acier pour la construction de porte-avions conventionnels.

Serait-il possible de débarquer des chars sur la plage ? Pour prouver son concept, Bernal a réalisé l’une des plus grandes démonstrations de l’histoire des démonstrations.

Comme c’est le cas pour tout nouveau matériau ne bénéficiant pas d’une expérience en ingénierie, la construction en Pykecrete s’est avérée beaucoup plus difficile qu’il n’y paraissait. Mais outre les défis physiques, les Américain·es et les Canadien·nes n’ont jamais été enthousiastes et, entre-temps, l’invention des réservoirs de carburant externes pour les avions et les nouvelles bases aériennes au Portugal ont de toute façon résolu le problème du rayon d’action. Cela dit, après la guerre, les Américain·es ont construit Drift Station Bravo, une station météorologique flottante sur un iceberg naturel, dotée d’une piste d’atterrissage pour avions légers, mais ce n’est pas tout à fait une preuve de concept10.

Retour sur l’opération Overlord : serait-il possible de débarquer une vaste force d’invasion, y compris des chars lourds, sur la plage ? Une partie de la solution réside dans la création de ports artificiels, connus sous le nom de Mulberry Harbors, pour lesquels Bernal a réalisé l’une des plus grandes démonstrations de l’histoire des démonstrations afin de prouver la validité du concept. Entouré d’une foule d’officiers supérieurs alliés, il remplit une baignoire, fabriqua de petits bateaux en papier et les fit flotter à l’une des extrémités de la baignoire. Il demanda à un officier de faire des vagues à l’autre bout de la baignoire. Les bateaux coulèrent. Il plaça ensuite un gilet de sauvetage Mae West au milieu de la baignoire et répéta l’expérience. Le « port artificiel » amorti les vagues et protégea les petits bateaux en papier. La démonstration fut si réussie qu’on lui demanda de la répéter pour Churchill lui-même.

Bernal n’a pas participé à la conception et aux essais des ports de Mulberry. Plusieurs prototypes différents ont été construits et une tempête fortuite a permis de les tester, ce qui constitue un remarquable exemple de symbebekotecture. L’objectif principal de Bernal était de savoir si les chars d’assaut parviendraient à remonter la plage. Comme par hasard, Bernal avait passé des vacances avant la guerre à Arromanches, la plage portant le nom de code « Gold Beach » lors de l’opération Overlord. Sa première idée fut de consulter Le Guide Bleu pour les touristes, une idée d’une simplicité qui n’avait pas effleuré les services de renseignement de la marine. De mémoire et d’après le Guide, Bernal avait l’intuition qu’il pourrait y avoir une couche de tourbe déposée sous le sable au Néolithique, et que la plage risquait de devenir marécageuse si les chars tentaient de la traverser.

Comment peut-on construire un savoir sur la « forme construite » d’une invasion mécanisée destinée à se produire sur un terrain duquel on ne peut pas recueillir de preuves directes ? Il s’agit peut-être du point essentiel à partir duquel on pourrait utilement penser à Bernal comme un précurseur de toute kainotecture potentielle, puisqu’il a véritablement excellé ici en tant que symbebekotecte. Par quels accidents expérimentaux pourrait-on construire un savoir permettant de concevoir cet accident de masse ? Bernal ne savait pas s’il y avait de la tourbe sous la plage. Si c’était le cas, toute l’invasion pourrait s’y enliser. Il faut donc l’étudier, mais il est impossible de le faire directement, puisque la plage était en territoire ennemi.

Bernal demanda à un géologue quelles plages britanniques reposaient sur de la tourbe et on lui indiqua Brancaster, sur la côte du Norfolk. Comme Hull et Birmingham dans l’étude sur les raids aériens, elle servirait de substitut au territoire ennemi. À l’époque, il y avait peu de connaissance sur les interactions des vagues sur les plages. Il a donc consulté le brigadier Ralph Bagnold, auteur de The Physics of Blown Sand and Desert Dunes11. Il en a tiré des idées d’expériences à réaliser au laboratoire d’hydraulique de l’Imperial College. Jusqu’à présent, il s’agit d’étapes inventives mais assez typiques de la recherche opérationnelle. Mais c’est là que les choses deviennent intéressantes.

Bernal ne savait pas s’il y avait de la tourbe sous la plage. Si c’était le cas, toute l’invasion pourrait s’y enliser. Impossible de l’étudier directement, puisque la plage était en territoire ennemi.

Bénéficiant d’un accès privilégié à la bibliothèque du British Museum, Bernal a lu l’intégralité des comptes rendus de la Société linnéenne de Caen, qui commence en 1840. La Société effectuait des voyages d’été au bord de la mer en Normandie, et Bernal a utilisé les rapports sur les espèces qu’elle y a trouvées pour déterminer les paysages géologiques d’où elles provenaient probablement. Il trouva un article de l’abbé Huc décrivant les plages après une tempête, ce qui confirma ses soupçons concernant la couche de tourbe. L’abbé avait également reçu une visite des eaux locales par les pêcheurs autochtones et avait noté les noms des affleurements rocheux locaux, dont les noms colorés suggéraient les dangers nombreux et spécifiques de ces eaux.

Le Roman de Rou est une épopée normande du XIIe siècle écrite par Maître Wace. En la consultant, Bernal a découvert le récit d’une évasion du château voisin de Cherbourg par une chaussée rocheuse qui n’apparaissait qu’à marée basse, du côté mer de la tourbière marécageuse de la plage12. Son nom topographique local, Hable de Heurtot, suggère un port, et les recherches de Bernal ont montré que la chaussée s’était envasée. Si l’on remonte encore plus loin, à l’époque romaine, les réserves de tourbe de la région apparaissent dans les registres d’approvisionnement en combustible local. En résumé, les chars d’assaut ne pourraient pas traverser ce terrain sans que des rails spéciaux et coûteux ne soient installés à l’avance.

La certitude sur la matière dépend finalement du type de sable et de la pente, qui pouvaient être explorés par des commandos de plongeurs envoyés en mission nocturne pour effectuer des relevés, avec le risque d’être repérés. L’opération de reconnaissance est testée sur la plage de Brancaster, Bernal tentant lui-même de détecter les plongeurs. Après avoir échappé à la détection, une mission sur la plage de Normandie est lancée. À leur retour, il s’avère que la plage de Brancaster présente une pente et un sable comparables, de sorte que des essais peuvent y être menés avec un degré de précision relatif. Ces essais ont montré que les chars pouvaient traverser la plage tant qu’ils ne se suivaient pas les uns les autres, ce qui nécessiterait un déminage sur un front beaucoup plus large. Au grand désarroi des habitant·es, Brancaster a été bombardé, tout comme les plages de Normandie, et les photographies aériennes des deux plages ont été comparées.

Lire aussi sur Terrestres : Xavier Bucchianeri et Mathieu Garling, « Un tournant écologique pour l’architecture ? Le mirage techno-solutionniste de Norman Foster », novembre 2023.

Le désastre de Dieppe a montré l’importance d’une reconnaissance photographique détaillée. De grandes parties de la côte normande ont été photographiées sous différents angles et à différents moments de la journée afin de créer un enregistrement détaillé sans révéler les sites de débarquement choisis. Bernal lance également un appel pour obtenir des photos de vacances prises sur les plages françaises et les utilise pour évaluer la qualité de la plage et les obstacles locaux aux chars d’assaut. Bernal a étudié en détail les cartes des récifs, remontant l’histoire de la cartographie jusqu’à la carte de 1776 de l’hydrologue royal français Beautemps Bernières. Il s’est avéré qu’au fil du temps, un grand nombre de petits rochers, qui n’intéressent généralement personne d’autre que les pêcheurs locaux, ont été omis des cartes pour en accélérer leur reproduction.

Le lancement de l’opération Overlord dépendait de la météo. Plusieurs équipes de météorologues ont travaillé sur les prévisions. Le plan consistait à lancer l’attaque pendant un épisode orageux qui devait se terminer avant que la force d’invasion n’ait traversé la Manche. Cette militarisation de la météo n’a pas vraiment fonctionné comme prévu, et de forts vents de terre ont entraîné une marée plus haute que prévu lors du débarquement. Bernal voulait accompagner la force d’invasion, mais il débarqua peu de temps après, ce qui lui permis de constater visuellement le succès et le coût effroyable de toute sa planification. Il ne fut guère impressionné par la qualité de construction des défenses allemandes que Virilio admirait tant.

Le travail de Bernal visait à définir un cadre pour un évènement qui inclurait de très nombreux accidents. Mais sa méthode de recherche elle-même comprenait de nombreux accidents heureux.

Le travail de Bernal sur l’opération Overlord pourrait donc être une symbebekotecture à deux titres. Premièrement, ses recherches visaient à définir un cadre pour un évènement qui inclurait de très nombreux accidents. Mais deuxièmement, la méthode de recherche elle-même comprenait de nombreux accidents heureux, qui ont fourni des preuves à l’élaboration de certaines caractéristiques du plan dans ses endroits les plus improbables et les plus inattendus. Bien qu’il s’agisse d’un exemple utile de symbebekotecture, il convient de rappeler qu’il s’est déroulé à la fin de l’Holocène. Travailler sur les variations des conditions environnementales était crucial pour le succès d’Overlord, mais il s’agissait de variations à l’intérieur de certaines constantes, celles d’un climat remontant à plusieurs millénaires, jusqu’aux périodes glaciaires.

En ce sens, il s’agit d’un exemple de symbebekotecture mais pas encore de kainotecture. Ce ne sont pas les accidents auxquels les bâtisseur·euses risquent d’être confronté·es dans la temporalité présente de la planète. Néanmoins, il pourrait s’agir d’une esquisse d’étude de cas, à partir de laquelle constituer un répertoire d’études de cas pour former des kainotectes pour les accidents à venir.

L’architecture a réussi, d’une manière ou d’une autre, à survivre à ce que Keller Easterling appelle l’ère de l’Extrastatecraft, et à construire des objets qui forment une couche de ce que Benjamin Bratton appelle le Stack13. Mais comme le soulignent ces deux auteur·ices, l’architecture a fini par devenir une pratique subordonnée dans laquelle les enveloppes physiques et matérielles sont en réalité façonnées par des enveloppes financières. Il existe peut-être un moyen pour la discipline architecturale de regagner du terrain en se reconfigurant rapidement autour des contingences de la kainotecture. Nous pourrions nous former dès maintenant pour les bâtiments accidentels à venir.

Il y a encore un long chemin à parcourir avant de dépasser une vaine répétition à l’œuvre sur les fondations chancelantes de l’architecture.

Il peut sembler cynique de prôner une forme de conquête territoriale pour une discipline comme étant un avantage potentiel à tirer de l’Anthropocène, mais je ne pense pas que les bonnes intentions, les appels moraux ou les réflexions décourageantes sur la façon dont l’Anthropocène est déjà terrible et continuera à l’être permettront d’accomplir quoi que ce soit. Il est plutôt temps d’orienter la production du savoir vers des éventualités futures probables qui donneront aux travailleur·euses cognitifs des compétences utiles dont ils auront besoin tôt ou tard, et qui s’avèrent par ailleurs déjà utiles aujourd’hui. Être un·e concepteur·ice d’accidents dans une marée d’accidents ne devrait pas se produire complètement par accident, comme ce fut le cas pour Bernal et ses collègues.

Le développement du domaine de la kainotecture pourrait alors commencer par des études de cas où, par hasard, une sorte de symbebekotecture s’est produite au cours de l’Holocène. Il est possible qu’il existe de nombreuses études de cas intéressantes. Et à partir de celles-ci, la kainotecture pourrait évoluer vers une sorte de tychotecture, une forme construite qui peut tenter sa chance dans l’Anthropocène. Mais peut-être que l’objectif visé est réellement de pouvoir construire une xénotecture. Xenos c’est l’étranger ou l’alien, mais un étranger à qui on doit des cadeaux, et qui peut également nous en faire. Un étranger qui peut être simultanément hostile et hôte. Un étranger qui n’est peut-être plus l’un des nôtres, qui n’est plus humain·e, mais qui est la condition de la possibilité de tout construction, voire de toute habitabilité. Mais il y a encore un long chemin à parcourir avant de dépasser une vaine répétition à l’œuvre sur les fondations chancelantes de l’architecture.

Image d’accueil : carte Michelin, 1947. Wikimedia commons.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Paul Edwards, A Vast Machine, Cambridge, MIT Press, 2010.[↩]

- Paul Virilio, Bunker archéologie, Paris, Éditions Galilée, 2008.[↩]

- Larry Busbea, Topologies: The Urban Utopia in France, Cambridge, MIT Press, 2012.[↩]

- Sur Bernal, je m’appuie largement sur JD Bernal: The Sage of Science, Oxford, Oxford University Press, 2005.[↩]

- JD Bernal, The World, The Flesh and the Devil.[↩]

- Ce texte est un fragment d’un projet en cours sur le Mouvement des relations sociales de la science. Voir aussi McKenzie Wark, « Joseph Needham: The Great Amphibian », Public Seminar (5 September, 2014).[↩]

- Michel Foucault, Power/Knowledge, New York, Vintage, 1980.[↩]

- Peter Sloterdijk, Terror from the Air, Los Angeles, Semiotext(e), 2009.[↩]

- Les Alliés utilisaient déjà le radar – certainement l’une des grandes inventions « architecturales » de l’époque – mais l’accès à la technologie allemande a accéléré son développement. Robert Buderi, The Invention that Changed the World, New York, Simon & Schuster, 1996.[↩]

- Geoff Manaugh, « Drift Station Bravo », BLDGBLOG, 25 février 2010.[↩]

- Ralph Bagnold, The Physics of Blown Sand and Desert Dunes, Mineola, NY, Dover, [1941] 2005.[↩]

- The History of the Norman People: Wace’s Roman de Rou, trans. Glyn Burgess, Woodbridge, UK, Boydell Press, 2004.[↩]

- Benjamin Bratton, The Stack, Cambridge, MA, MIT Press, 2015 ; Keller Easterling, Extrastatecraft, Brooklyn, NY, Verso Books, 2014.[↩]