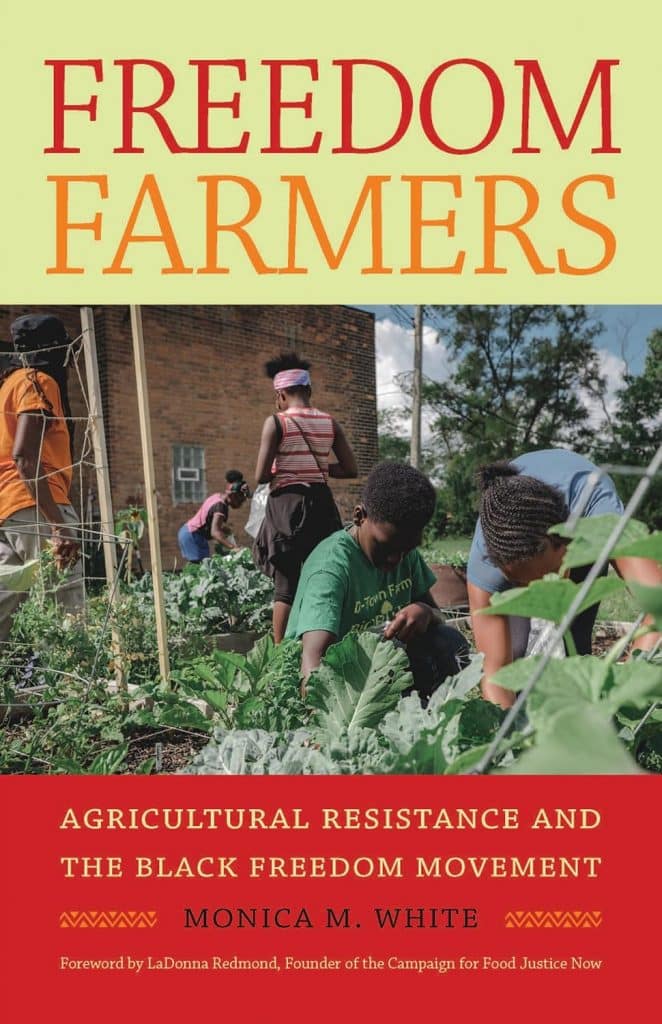

Ces textes sont tirés de l’ouvrage de Monica M. White « Freedom farmers : résistance agriculturelle noire aux États-Unis », traduit de l’anglais (États-Unis) par Oliv Zuretti, et préfacé par Flaminia Paddeu, Éditions Cambourakis, 2025. Ils sont extraits de la préface et du chapitre intitulé « S’inspirer du passé pour une souveraineté alimentaire future. Le Detroit Black Community Food Security Network ».

Préface, par Flaminia Paddeu – « Black farmers, la résistance au quotidien »

À D-Town Farm, une exploitation agricole à taille humaine, il y a des cultures biologiques de plein champ, une serre, des ruches, des outils et des personnes qui travaillent la terre. Il y a une épicerie coopérative où les habitant·es du quartier viennent acheter des patates douces, des aubergines et des tomates. Toustes les fermièr·es sont noir·es, des gérant·es aux employé·es. Nous ne sommes pas dans un roman d’anticipation afrofuturiste et écologiste, mais aux États-Unis, dans un des quartiers les plus pauvres de la Rust Belt. Nous sommes dans ce que le sociologue Erik Olin Wright appelle une « utopie réelle1 » : une alternative concrète, déjà observable, de transformation radicale. Portée par le Detroit Black Community Food Security Network (DBCFSN), elle constitue le point de départ de l’enquête foisonnante de Monica M. White sur la terre, la race et l’émancipation aux États-Unis. Bienvenue dans un monde où les agriculteur·ices noir·es comptent.

Désormais enseignante-chercheuse à l’université du Wisconsin, Monica M. White a grandi, travaillé et milité à Détroit. Sa relation à ce territoire, où vivent majoritairement des Africain·es-Américain·es, a façonné son travail d’intellectuelle et d’activiste. Entre 2007 et 2012, alors membre de l’université de Wayne qui est située en plein centre de Détroit, elle réalise une ethnographie du mouvement d’agriculture urbaine au sein du DBCFSN, réseau qui défend un meilleur accès à l’alimentation pour les habitant·es noir·es de la ville. En tant que femme africaine-américaine engagée, issue d’une famille qui entretient une relation particulière au jardinage et à l’agriculture, elle mène cette enquête en revendiquant sa position située et en s’impliquant activement. Avec d’autres générations d’habitant·es noir·es, elle participe à reconstruire une ville dévastée en transformant des espaces vacants en jardins partagés, en fermes urbaines et en centres sociaux.

À « Motor City », l’effondrement de l’industrie automobile à partir des années 1960 crée un chômage massif des ouvrièr·es et touche plus durement la population africaine-américaine. Suite au départ de la population blanche et aisée, les habitant·es noir·es et pauvres qui sont resté·es à Détroit se retrouvent confronté·es à des difficultés majeures. Gagner sa vie, se déplacer et se nourrir malgré une crise économique durable, l’absence de transports en commun et la fermeture des supermarchés, devient une gageure. Au milieu des gigantesques usines rouillées, des maisons effondrées et des vastes prairies urbaines, des habitant·es s’organisent pour créer des potagers depuis les années 1990. De nouvelles fermes urbaines, majoritairement établies par et pour les populations noires commencent dès lors à faire partie du paysage. Elles donnent à voir un autre visage de l’agriculture urbaine, à la fois racisé et politisé.

Au début des années 2010 je passe alors beaucoup de temps à Détroit pour réaliser une enquête de terrain sur cette agriculture urbaine en plein essor. Comme d’autres jeunes chercheur·euses je suis fascinée par la renaissance agroécologique de cette métropole industrielle en déclin, portée par les habitant·es. Le matin je donne un coup de main dans les fermes de la ville, tout en discutant avec ces fermièr·es atypiques. L’après-midi je me passionne pour les articles de Monica M. White qui viennent d’être publiés dans des revues scientifiques états-uniennes2. Les questions majeures explorées dans Freedom Farmers y sont déjà préfigurées : la création d’espaces vivriers collectifs comme stratégie de résistance de la population africaine-américaine, le rôle des jardinières-fermières noires comme une manière écoféministe de se relier à la terre.

Monica White propose un contre-récit puissant dans lequel l’agriculture noire constitue une stratégie de résistance et l’alimentation une arme politique participant d’une autonomie économique.

Flaminia Paddeu

Freedom Farmers s’aventure au-delà du cas emblématique de Détroit, pour combiner une approche à la fois historique et contemporaine ancrée dans les African American studies, autour des liens entre la terre, l’alimentation, la race et la libération face aux oppressions. En 2012, Monica M. White voyage en Alabama et dans le Mississippi où elle partage son temps entre le dépouillement d’archives et la rencontre avec des membres de fermes coopératives. Elle y découvre une histoire méconnue et absolument passionnante, celle du mouvement agricole coopératif porté par la communauté noire dans le Sud des États-Unis dans les années 1960 et 1970. Bien que séparé dans le temps et dans l’espace, le mouvement de l’agriculture urbaine mené aujourd’hui dans les villes de la Rust Belt par des néo-fermièr·es noir·es se ressaisit sans le savoir des outils coopératifs employés par leurs prédécesseur·euses. Dans ce livre, Monica M. White conteste l’idée que la relation entre les populations africaines-américaines et l’agriculture aux États-Unis se réduise à l’oppression et à l’exploitation liées au système esclavagiste, au métayage ou à la spoliation des terres. Non pas pour en nier l’importance et la nécessaire reconnaissance, mais pour proposer un contre-récit puissant et inspirant dans lequel l’agriculture noire constitue une stratégie de résistance et l’alimentation une arme politique participant d’une autonomie économique.

Lire aussi sur Terrestres : Flaminia Paddeu, « Vivre autrement : enquête sur les alternatives rurales », octobre 2024.

[…] On ressort du livre de Monica M. White convaincu·es qu’il faut reconnecter l’alimentation et la terre aux luttes collectives des personnes racisées. Un enjeu de taille, à en juger par l’absence en France de la question raciale dans les enjeux agricoles et agroécologiques. De rares situations, comme les mesures de confinement prises par le gouvernement face à la pandémie de covid-19, ont mis en lumière le rôle invisible de ces travailleur·euses souvent racisé·es, requalifié·es temporairement de « travailleurs essentiels ». Mais, dans un pays très colorblind, les analyses intersectionnelles et raciales des pratiques agricoles restent embryonnaires alors qu’elles sont bien plus foisonnantes outre-Atlantique. Freedom Farmers permet d’ouvrir cette conversation fondamentale. Alors que l’année 2024 a été marquée par un puissant mouvement de revendication des agriculteur·ices, il apparaît comme largement blanc, parfois réactionnaire, en tout cas déconnecté des questions raciales. Pourtant les populations racisées et issues de l’immigration sont particulièrement présentes dans les pratiques agricoles, notamment de maraîchage, comme le montrent les travaux de la géographe Anne Lascaux sur les « paysans de la hess3 » marocains dans le comtat Venaissin.

Les personnes racisées sont particulièrement vulnérables face à l’exploitation et à la rudesse du travail agricole au sein du complexe agro-industriel. Dans la plupart des pays des Nords, l’immense majorité des ouvrièr·es agricoles sont racisé·es, souvent en situation illégale et menacé·es d’expulsion. Lors des canicules de plus en plus fréquentes, leurs conditions de travail mènent à de graves épisodes de déshydratation, voire à la mort. En juillet 2024, après les élections législatives anticipées suite à l’arrivée en tête de l’extrême droite aux élections européennes et à la dissolution de l’Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron, un décret permet aux vigneron·nes de faire travailler leurs saisonniers sans journée de repos, malgré les décès survenus durant les récoltes de 2023. En Provence, le Collectif de défense des travailleur·euse·s étrangèr·e·s dans l’agriculture (Codetras) lutte pour le droit des personnes étrangères qui travaillent la terre, de manière permanente, saisonnière ou avec le statut de détaché·e. Engagé dans une bataille de terrain et juridique, il s’échine depuis 2003 à dénoncer les abus et à soutenir et diffuser les revendications des premièr·es concerné·es face aux conditions de vie et de travail indignes et aux situations ultraviolentes auxquelles cette « main-d’œuvre » fait face. Dans les Antilles, le scandale sanitaire autour de la contamination de la population au chlordécone, insecticide utilisé dans les cultures de bananes, a révélé comment la législation autour des produits phytosanitaires et l’État ont laissé faire la pollution des sols et des corps des agriculteur·ices des Outre-mer4.

Les catégories populaires et les personnes racisées sont très actives dans ces espaces et y expriment des savoir-faire, souvent hérités de parcours migratoires depuis des espaces ruraux des Suds vers les métropoles des Nords.

Flaminia Paddeu

Du côté des villes, et du renouveau de l’agriculture urbaine et du jardinage collectif, on retrouve également une invisibilisation de la contribution des personnes non blanches. Or, pour reprendre le terme du collectif Rosa Bonheur, un groupe de sociologues et de géographes qui enquête sur le quotidien des classes populaires à Roubaix, les jardins ouvriers et familiaux en France sont des « centralités populaires5 ». Comme je l’ai expérimenté dans mes enquêtes sur le jardinage collectif en Seine-Saint-Denis6, les catégories populaires et les personnes racisées sont très actives dans ces espaces et y expriment des savoir-faire, souvent hérités de parcours migratoires depuis des espaces ruraux des Suds vers les métropoles des Nords. Les jardinièr·es y cultivent des espèces appréciées au sein de leurs cultures alimentaires comme le choy sum pour les Chinois·es, la menthe pour les Maghrébin·es, les christophines pour les Caribéen·nes ou les choux palmiers pour les Portugais·es. L’autoproduction permet d’accéder à des légumes avec peu ou pas de produits phytosanitaires, onéreux dans les circuits d’approvisionnement conventionnels. Les potagers sont également des espaces d’entraide et de sociabilité. En banlieue nord de l’agglomération parisienne, on trouve aussi des petites parcelles dédiées à la culture intensive de plantes aromatiques et de légumes de la cuisine méditerranéenne, comme la menthe, la coriandre, le persil, les oignons blancs ou les cardons. Des journaliers marocains y travaillent par équipes, assurant la culture et la récolte, et approvisionnent ensuite commerces et restaurants. Comme l’a montré la géographe Ségolène Darly, d’autres parcelles beaucoup plus grandes sont dédiées à la culture des épis de maïs, destinés à être vendus par des migrants maliens dans les foyers de travailleurs, les marchés de quartier ou encore à Gare du Nord et aux portes du Nord-Est parisien. Ils connaissent cette culture de leur pays d’origine et font jouer à plein leurs réseaux communautaires et familiaux pour approvisionner la filière du « maïs chaud7 ».

Monica M. White – « La D-Town farm »

Dans les chapitre précédents, Monica M. White restitue l’histoire des coopératives agricoles fondées par des Africain·es-Américain·es des états du Sud. Ce chapitre porte sur les pratiques agricoles de la communauté noire de Détroit, dont beaucoup sont les enfants et petits-enfants de Noir·es venus depuis le Sud pour travailler dans les usines d’automobiles… jusqu’à leur fermeture, qui a plongé la ville dans une profonde crise. L’extrait commence avec la figure de Malik Yakini, militant de longue date de la libération noire, initiateur de la ferme de D-Town et acteur central du mouvement d’agriculture urbaine à Détroit. Ce mouvement, qui attire l’attention internationale depuis les années 2000, a mis l’éducation, l’accès à l’alimentation et l’achat collectif au cœur de son action.

L’expérience de Yakini comme directeur de l’Institut Nsoroma qu’il a cofondé en 1989, une école/collège inscrite dans le courant étasunien de l’éducation afrocentrique, a aidé à concevoir la création de la D-Town Farm. Nsoroma signifie « enfants des cieux » dans la langue twi parlée au Ghana. Toustes les enseignant·es devaient intégrer les concepts de souveraineté et de sécurité alimentaires dans leur programme de cours. Les cours de sciences comprenaient des discussions sur la nutrition et sur la santé des sols ainsi que des leçons sur la souveraineté alimentaire et la mainmise des entreprises sur le système alimentaire.

Le jardin de l’école était complètement intégré aux activités quotidiennes, et entretenu pendant les congés scolaires par les enseignant·es et les autres personnels. Lorsque les parents d’élèves et les personnels furent de plus en plus intéressé·es par le jardinage et souhaitèrent installer des jardins dans les arrière-cours et les terrains inoccupés, le Shamba Organic Gardening Collective [Collectif de jardinage biologique Shamba] fut créé. Une équipe de « défricheureuses » aida ces parents, ces employé·es et membres de la communauté à labourer et préparer plus de vingt jardins dans la ville. L’un des objectifs fondateurs du Detroit Black Community Food Security Network (DBCFSN) était de fonder une ferme d’environ un hectare qui serait utilisée à la fois pour produire de la nourriture et comme espace pour enseigner et montrer comment devenir autosuffisant·es.

Le premier jardin du réseau fut créé en 2006 sur un lopin de terre de 10 ares dans les quartiers Est de Détroit près d’un des rares centres d’éducation 4-H situés en zone urbaine8. Au bout d’un an, un promoteur acheta le terrain et demanda au DBCFSN de libérer l’espace. En 2007, le réseau se déplaça dans l’Ouest de Détroit vers une parcelle de 20 ares appartenant à l’Église chrétienne orthodoxe panafricaine. À cette période, l’organisation commença à employer le nom de D-Town Farm. En mars 2008, juste avant le début de la saison de croissance, un responsable officiel notifia à Yakini que l’Église avait d’autres projets pour le terrain et que la D-Town Farm devrait se relocaliser ailleurs.

Comme les coopératives agriculturelles noires du Sud au siècle précédent, les activistes de D-Town envisagent la ferme comme une stratégie de résistance et de construction d’une communauté soutenable.

Monica M. White

Les membres du DBCFSN considèrent le travail de la D-Town Farm comme crucial pour leur survie. Iels se sont engagé·es dans l’agriculture communautaire pour plusieurs raisons, parmi lesquelles l’embellissement du voisinage, la garantie d’un accès des habitant·es de Détroit à une nourriture saine, et la surveillance de l’environnement. Iels s’engagent dans l’agriculture pour réattribuer des terres urbaines à des objectifs écologiques tout en répondant aux besoins de la communauté locale. Iels s’engagent également dans l’agriculture comme forme de résistance ancrée dans une communauté et orientée vers un changement politique. Iels espèrent que la participation aux activités de la ferme plantera des graines dans les esprits des cultivateurices, leur démontrant la nature cruciale du contrôle des ressources collectives par la communauté.

Comme les coopératives agriculturelles noires du Sud au siècle précédent, les activistes de D-Town envisagent la ferme comme une stratégie de résistance et de construction d’une communauté soutenable. Comme [l’activiste] Fannie Lou Hamer avant elleux9, les fermièr·es de D-Town ont bâti par elleux-mêmes de nouvelles institutions. Iels ont vu une opportunité d’œuvrer en direction de la sécurité/ souveraineté alimentaire et de gagner un contrôle plus grand du système alimentaire qui affecte leur vie quotidienne. L’agriculture et la sécurité alimentaire sont devenues des étapes vers l’autodétermination et l’autosuffisance. Lorsque la communauté bâtit et contrôle ses propres institutions sociales, la restauration de la planète et la transformation du système alimentaire deviennent possibles. La stratégie de résistance des fermièr·es de D-Town se concentre sur leur usage de la terre pour créer des espaces communautaires, éduquer à la façon de se nourrir sainement et créer une nouvelle vision de Détroit.

Lire aussi sur Terrestres : Pauline Moszkowski-Ouargli, « L’honneur du jardinage : entretien avec Florence Weber », juillet 2021.

En pleine saison 2016, la D-Town Farm produisait plus de trente plantes différentes, comprenant des courges poivrées, des courgettes, du chou kale, du chou cavalier, des tomates, du basilic, des haricots verts, du chou pommé, des pastèques, des betteraves, des navets, des radis et des carottes, un spectre d’une ampleur inhabituelle pour une ferme urbaine. Outre les fruits, les légumes et les herbes aromatiques, la D-Town Farm entretenait une champignonnière et un rucher qui produisait du miel. La ferme possède aussi des serres pour une production alimentaire toute l’année et s’occupe d’un dispositif de compostage à grande échelle. Au-delà de ces activités agricoles de base, la D-Town Farm sert de centre communautaire et propose un exemple tangible de travail collectif, d’autosuffisance et d’agentivité politique. Elle est aussi une source d’informations, dans un langage accessible et inclusif, sur une alimentation et des modes de vie sains enracinés dans les traditions diasporiques africaines. D-Town accueille chaque année le Harvest Festival [Festival des récoltes] qui réunit des centaines de soutiens locaux, régionaux et nationaux du DBCFSN.

En mai 2008, deux années de négociation avec la ville de Détroit pour 80 ares de terre appartenant à la ville portèrent leurs fruits lorsque des responsables demandèrent au réseau d’aller jeter un œil à un espace inutilisé dans la pépinière Walter Meyers située dans Rouge Park. Yakini, Al-Alkebulan et la gérante de la ferme Marilyn Nefer Ra Barber visitèrent le site et convinrent qu’il pourrait faire l’affaire pour la D-Town Farm. En juin 2008, sur la base d’un simple accord oral du directeur du Départment des loisirs, le DBCFSN engagea un fermier noir de Belleville, une ville rurale du Michigan à 30 km au sud-ouest de Détroit, pour labourer le terrain qui allait devenir la nouvelle adresse de la D-Town Farm. En octobre de la même année, les avocat·es du DBCFSN et celleux de la ville signèrent un contrat de dix ans pour l’utilisation des 80 ares. En 2011, l’accord fut amendé pour y ajouter 200 ares.

Le festival propose des tests médicaux, tels que des dépistages de l’hypertension artérielle ou du diabète. Parallèlement, une visite des jardins d’herbes médicinales de la ferme et des ateliers avec des chef·fes cuisinièr·es reconnu·es nationalement et des nutritionnistes agréé·es permettent d’échanger à propos d’une cuisine saine et de l’importance de la nutrition et de l’exercice. Le festival propose des cours, par exemple de danse ou de yoga, dans un espace safe et communautaire. D-Town cherche en permanence comment faire du bien-être une préoccupation de la communauté. Son projet est une stratégie de travail avec la terre tout en politisant et mobilisant d’autres questions liées comme les usages de la terre et de l’eau, l’accès à une alimentation saine, la conservation des aliments, la pollution et la gestion des déchets.

Au-delà des activités agricoles de base, la D-Town Farm sert de centre communautaire et propose un exemple tangible de travail collectif, d’autosuffisance et d’agentivité politique.

Monica M. White

D-Town accueille également chaque année un programme de stages en agriculture et gère le travail des bénévoles régulièr·es. Grâce aux financements de la Kellogg Foundation, le réseau emploie depuis 2010 des gérant·es de ferme qui encadrent le travail des équipes et des bénévoles régulièr·es. Une subvention de WhyHunger a financé les panneaux de signalisation de la ferme et la formation des guides touristiques afin de développer D-Town en tant que site d’agritourisme. La ferme est une destination de choix pour des centaines d’étudiant·es des établissements locaux et régionaux, ainsi que pour diverses organisations communautaires.

Les produits de la D-Town Farm sont majoritairement vendus sur les marchés paysans de Détroit, en accord avec la mission de la ferme qui est de nourrir les habitant·es de la ville. Quelques boutiques et restaurants de Détroit achètent en gros. La ferme tient aussi un marché sur place le weekend. Le DBCFSN est une organisation membre de la coopérative Grown in Detroit (GID)10, un mouvement qui se donne pour mission de promouvoir Détroit en tant que « ville en souveraineté alimentaire où la majorité des fruits et légumes consommés par les habitant·es sont cultivés par des habitant·es à l’intérieur des limites de la ville11 ». Le réseau fixe les prix de ses produits en établissant une moyenne entre le prix courant au détail pour les produits conventionnels et biologiques et le prix établi par GID. Quoique non certifiés officiellement comme biologiques, les produits sont cultivés selon des pratiques soutenables.

[…] Par l’agriculture, affirment les membres de D-Town, iels peuvent produire leur nourriture, tout en s’investissant dans leur communauté et en aidant ses membres à apprendre des savoir-faire grandement nécessaires à leur survie. Aba, fermière à D-Town, décrit sa participation aux jardins comme une façon de développer l’autodétermination et l’empouvoirement :

Le jardinage communautaire vous permet de décider quelle sorte de nourriture vous voulez manger et faire pousser, et le Réseau de sécurité alimentaire de la communauté noire de Détroit vous permet de donner votre avis sur ce qui est cultivé. Vous vous retrouvez à aider au processus entier de la production de nourriture. Cela touche à la question de l’autosuffisance. […] Je me sens mieux en cultivant pour moi-même. Je me souviens quand je ne le faisais pas, et je me sentais impuissante. [Les magasins d’alimentation] vont et viennent. […] Si je cultive mes légumes moi-même, je sais à quoi m’attendre. J’ai l’esprit bien plus tranquille en sachant que je peux les cultiver, les congeler, les faire sécher. Même s’il y avait dans mon quartier un magasin d’alimentation qui propose en permanence des produits frais, je participerais toujours [à D-Town] parce que j’ai besoin d’être en capacité de maitriser tout ça12.

J’ai entendu dire que si vous contrôlez la distribution alimentaire, vous contrôlez la population. Vous n’avez pas besoin d’armes, pas besoin de bombes.

Aba Ifeoma

D’autres déclarent également que le jardinage communautaire promeut un sens général de l’autodétermination. Ebony, une autre fondatrice, dit :

La raison pour laquelle je suis engagée à la ferme est l’autodétermination. C’est important à nos yeux de créer pour nous-mêmes et de définir nos réalités et les raisons que nous avons de tout faire quand il s’agit de nos affaires, notre logement, tout, nous devons avoir la maitrise de tout ça. Comme nous sommes à Détroit, une ville majoritairement noire, il est important que nous décidions, celleux d’entre nous qui savons, de contrôler le système alimentaire à Détroit, parce qu’un grand nombre d’entre nous ne savent pas13.

[…] Aba voit le jardinage comme un moyen d’acquérir du contrôle sur sa vie et, plus généralement, sa communauté :

J’ai entendu dire que si vous contrôlez la distribution alimentaire, vous contrôlez la population ; vous n’avez pas besoin d’armes, pas besoin de bombes. Contrôler ce que mes enfants mangent est très important pour moi. Le jardinage communautaire est très politique parce qu’il place le contrôle dans mes mains. Ainsi notre vie n’est pas entre les mains de quelqu’un d’autre, et celle de mes enfants ne le sera pas non plus lorsqu’iels auront appris comment cultiver leur propre nourriture14.

[…] Pour sa part, Ebony mentionne son propre engagement comme une prolongation de l’héritage de celleux qui furent esclavisé·es et avaient apporté des traditions agriculturelles et des semences :

La résistance a commencé avant la fin de l’esclavage. Quand nos ancêtres furent kidnappé·es et amené·es ici, iels avaient conservé des graines qui étaient natives de leurs terres, dont nous savons maintenant qu’elles venaient des endroits où iels avaient été enlevé·es. Ces aliments sont des denrées de base de nos régimes. […] Iels s’accrochaient à leur culture. Iels s’accrochaient à leur terre d’origine. Ceci précisément est de la résistance15.

Image d’accueil : Romare Bearden, In the garden (détail), 1974.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des trois salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Erik Olin Wright, Utopies réelles, traduit par Vincent Farnea et João Alexandre Peschanski, La Découverte, coll. « L’horizon des possibles », 2017.[↩]

- Monica M. White, « Shouldering Responsibility for the Delivery of Human Rights: A Case Study of the D-Town Farmers of Detroit », Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts, vol. 3, n° 2, 2010, p. 189-211 ; « D-Town Farm: African American Resistance to Food Insecurity and the Transformation of Detroit », Environmental Practice, vol. 13, n° 4, 2011, p. 406-417 ; « Sisters of the Soil: Urban Gardeningas Resistance in Detroit », Race/Ethnicity: Multidisciplinary Global Contexts, vol. 5, n° 1, 2011, p. 13-28.[↩]

- Anne-Adélaïde Lascaux, Paysans de la hess. L’insertion des agriculteurs marocains par des pratiques informelles dans la huerta provençale en déclin, thèse de doctorat, université Jean Moulin, Lyon, 2022.[↩]

- Malcom Ferdinand, S’aimer la Terre. Défaire l’habitat colonial, Seuil, coll. « Écocène », 2024.[↩]

- Collectif Rosa Bonheur, La Ville vue d’en bas. Travail et production de l’espace populaire, Amsterdam, 2019.[↩]

- Flaminia Paddeu, Sous les pavés, la terre. Agricultures urbaines et résistances dans les métropoles, Seuil, coll. « Anthropocène », 2021.[↩]

- Ségolène Darly, « Travail invisible et liens informels entre campagne ordinaire et rue populaire. Dans les pas du “maïs chaud” en région parisienne », Lien social et politiques, no 90, 2023, p. 197-217.[↩]

- 4-H est un réseau nord-américain de mouvements de jeunesse d’éducation populaire de plein-air, fondé en 1902. Le nom renvoie à leur devise « Head, heart, hands and health » [La tête, le cœur, les mains et la santé].[↩]

- Fannie Lou Hamer (1917-1977) fut une activiste des droits civiques, et la fondatrice de la Freedom Farm Cooperative dans l’État du Mississipi.[↩]

- « Grown in Detroit » signifie à la fois « est cultivé à Détroit » (pour les plantes) et « a grandi à Détroit » (pour les habitant·es).[↩]

- « About Us », Keep Growing Detroit [en ligne].[↩]

- Aba Ifeoma, communication personnelle, octobre 2009.[↩]

- Ebony Roberts, communication personnelle, octobre 2009.[↩]

- Aba Ifeoma, communication personnelle, oct. 2009.[↩]

- Ebony Roberts, communication personnelle, oct. 2009.[↩]