Ces bonnes feuilles sont extraites de l’ouvrage de Nathalie Cabrol, Inséparables, Les destins croisés de la Terre et de la vie, Paris, 2025, Julliard.

Malgré l’apparente séparation entre la vie et l’environnement terrestre, une profonde interdépendance les relie par le biais de la coévolution, par laquelle les organismes vivants et leur environnement s’influencent et se modifient mutuellement au fil du temps. En d’autres termes, les changements de l’environnement influencent l’évolution de la vie et les organismes vivants façonnent l’environnement. La vie ne peut donc pas être séparée de l’environnement parce qu’elle en fait partie intégrante et qu’elle en a émergé. L’origine de cette synergie remonte bien au-delà de la naissance de notre planète. En fait, elle remonte à la naissance de l’univers lui-même. Et, non, la Terre est ancienne, mais elle n’est pas si vieille que ça. Alors, comment est-ce possible ? Pour le comprendre, il faut en revenir aux composantes élémentaires de la vie. Dans les instants qui suivirent le Big Bang, l’univers était extraordinairement chaud et dense. L’hydrogène et l’hélium se formèrent alors et devinrent les éléments constitutifs de toute matière. Avec le temps, l’univers continua son expansion et se refroidit. La gravité commença à rassembler la matière, formant des étoiles et des galaxies, les étoiles jouant un rôle crucial dans la composition chimique de l’univers. Grâce à la fusion nucléaire, elles convertissent l’hydrogène en hélium dans leur noyau, puis l’hélium en éléments plus lourds tels que le carbone, l’oxygène, le fer, entre autres. Ces éléments lourds sont libérés dans l’espace à la fin du cycle de vie de chaque étoile par dispersion progressive ou lors d’explosions cataclysmiques dans des supernovæ. C’est ainsi que ces poussières d’étoiles expulsées par des multitudes de générations d’objets stellaires ont contribué à la formation d’innombrables systèmes planétaires dans l’univers. Et c’est par ce même processus que notre Système solaire s’est formé dans la Voie Lactée, il y a un peu moins de cinq milliards d’années.

L’univers continua son expansion et se refroidit : la gravité commença à rassembler la matière, formant des étoiles et des galaxies, les étoiles jouant un rôle crucial dans la composition chimique de l’univers.

Dans l’obscurité de l’espace, un nuage interstellaire froid s’est effondré par gravité pour former une protoétoile – notre futur Soleil. Ce qui restait de matière se mit en rotation autour de l’étoile embryonnaire, formant un disque protoplanétaire dans lequel des particules de matière à peine visibles à l’œil nu dérivaient dans le chaos initial d’un Système solaire naissant. La taille de ces poussières pouvait sembler insignifiante à l’échelle de l’univers, et pourtant, elles portaient déjà en elles le potentiel de quelque chose d’extraordinaire. Ces grains passaient au travers de nuages de gaz tourbillonnants, vestiges d’anciennes explosions stellaires. Aussi petits qu’ils soient, ils avaient déjà une identité et une personnalité, d’un point de vue physique et chimique. Et ce n’était pas le fruit du hasard non plus. Ils étaient constitués de ce que l’on pourrait considérer comme l’équivalent d’une empreinte génétique, celle de tous les événements qui avaient amené à leur formation, une lignée qui remontait à la naissance de l’univers. Ils étaient aussi tous apparentés les uns aux autres, comme une famille issue du même pool génétique, et portant les signatures spécifiques de ce coin de notre galaxie au moment précis de leur formation.

Pour ces minuscules grains de matière, le temps n’avait aucune signification. Comme une respiration, ils dérivaient dans l’espace, se contractant et se dilatant lentement, alors qu’ils tournaient autour d’une lueur lointaine et que leur température changeait. Avec le temps, ils furent soumis à une attraction grandissante, comme entraînés vers un point central. Quelque chose se passait, quelque chose de beaucoup plus grand et puissant que les grains eux-mêmes, et dont ils devenaient partie intégrante. L’attraction gravitationnelle d’une masse naissante et croissante, la future Terre, les faisait s’agglomérer entre eux. De poussières d’étoiles à particules planétaires, ils commençaient à former une fraction de ce monde émergent.

Au fil de millions d’années, ils furent intégrés à un disque de matière en expansion et en rotation. À mesure que la protoplanète grandissait, d’autres grains et globules de matière étaient attirés. Les collisions et les fusions s’enchaînaient, entraînant souvent la destruction, mais reconstruisant sans relâche. À chaque instant de ce processus, la limite séparant ces grains et leur identité étaient redéfinies. Bien plus tard, des amas de matière plus importants se formèrent, y compris des fragments de roche et des minéraux. Chaque nouvelle collision engendrait une énergie extraordinaire et, bientôt, un petit monde incandescent se mit à luire d’un éclat rouge, un monde si chaud que sa surface était en fusion, et qu’il était devenu impossible alors de séparer les grains individuels de la masse indéfinie d’un océan de magma en ébullition.

L’aube de la Terre

Quelque chose d’autre se produisait. Des volutes de gaz s’échappaient de la lave refroidissant. Elles étaient émises par des volcans nouvellement formés, enveloppant la jeune planète d’une atmosphère primordiale. Alors que la température de la Terre continuait à baisser et que sa surface se solidifiait en une fine croûte, la vapeur se condensait finalement en gouttelettes, formant des nuages. La première pluie tomba sur la surface. Elle allait durer des millions d’années. Au fil du temps, et avec l’apport de glace provenant de comètes, les dépressions de la jeune Terre se remplirent d’eau, créant des rivières, des lacs et des océans. Le cycle hydrologique que nous connaissons se mit alors en place. L’eau qui s’écoule des glaciers, qui ruisselle sur les pentes ou qui coule de nos robinets a parcouru la Terre depuis sa formation. Pensez-y lorsque vous remplissez votre verre. Avant même d’être intégrée à la Terre, cette eau a voyagé dans l’espace et le temps sous de nombreuses formes et différents états pendant des milliards d’années, d’atomes à molécules, jusqu’à ce liquide maintenant prisonnier de votre verre. Et, alors que vous la buvez, vous n’êtes qu’un réceptacle temporaire avant qu’elle n’aille rejoindre une nouvelle fois le cycle hydrologique terrestre. Dans quelques milliards d’années, elle sera de retour dans l’espace interstellaire, et, qui sait, peut-être un jour ruissellera-t-elle de nouveau à la surface d’un autre monde.

Avant même d’être intégrée à la Terre, l’eau a voyagé dans l’espace et le temps sous de nombreuses formes et différents états pendant des milliards d’années, d’atomes à molécules, jusqu’à ce liquide maintenant prisonnier de votre verre.

Mais à cette époque, les grains de poussière cosmique commençaient à peine à transférer leur identité physique et chimique à l’intérieur, à la surface rocheuse, à l’atmosphère et aux océans de cette toute nouvelle planète. Avec le temps, ce monde naissant allait subir de nombreuses transformations. Mais, à l’aube de la Terre, ces petites particules jouèrent un rôle fondamental dans le façonnement de l’environnement primitif et fixèrent les règles de l’émergence d’une biosphère dynamique à venir. Tout ce qui s’est produit depuis sur notre planète, y compris la probabilité et les limites de la vie qui pourrait y émerger un jour, tout a commencé là.

Lire aussi sur Terrestres : Ursula K. Le Guin, « La théorie de la Fiction-Panier », octobre 2018.

La composition de la Terre est héritée du disque protoplanétaire dont elle est née. Il a donné à notre planète sa propre identité. Le temps, les cycles planétaires et astronomiques, ainsi que les cataclysmes cosmiques et environnementaux ont ajouté des niveaux de complexité, mais c’est de là que nous sommes tous issus : atomes, molécules, poussières et glace assemblés à partir d’un chaos primordial dans l’obscurité de l’espace, de la plus petite des bactéries au génie le plus extraordinaire. À ce stade précoce, ce petit point dans l’univers était notre demeure en devenir et contenait déjà la possibilité improbable de notre apparition, nous tous, encore fusionnés et indifférenciés au sein de la Terre primitive. À l’époque, nous ne faisions qu’un avec l’environnement et, comme nous le verrons, c’est toujours le cas.

La composition de notre planète n’a pas seulement créé un lien complexe et profond entre la Terre et la vie. Toutes deux sont constituées des mêmes éléments, seulement organisés différemment. La vie n’est pas « apparue » sur Terre ; elle en est issue, et l’évolution des deux est irrémédiablement liée depuis lors. Mais alors que la surface de la Terre refroidissait toujours, l’idée même de la vie était encore lointaine. Notre planète n’était qu’un point rougeoyant parmi des milliards d’autres dans la galaxie, juste la dernière-née dans l’infinitude de l’espace. Mais les choses allaient bientôt changer.

Ce temps reculé était l’Hadéen, si loin dans le passé qu’il n’en reste que très peu de traces aujourd’hui. Seules quelques rares formations rocheuses datant de plus de 3,9 milliards d’années subsistent encore. L’érosion et la tectonique des plaques ont détruit les vestiges de notre histoire géologique la plus ancienne. Il y a 4,6 à 4 milliards d’années (la durée de l’Hadéen), la Terre était une forge planétaire où tous les éléments étaient fusionnés ensemble. Imaginez un instant que vous soyez les témoins du chaos et de la destruction qui ont accompagné le début de notre monde.

Le Système solaire interne était alors embouteillé par des dizaines de planétoïdes de la taille de Mars. La plupart d’entre eux entrèrent en collision pour former Mercure, Vénus, la Terre et Mars. D’autres furent détruits et d’autres encore, comme nous le montre l’observation des exoplanètes, ont probablement été expulsés du Système solaire, devenant des planètes vagabondes errant depuis sans étoile dans l’immensité de l’espace. Des vagues d’astéroïdes et de comètes allaient encore produire des collisions monstrueuses pendant plus d’un milliard d’années, écrasant tout sur leur passage, provoquant des ondes de choc terrifiantes sur la Terre, et faisant à nouveau monter la température.

Des vagues d’astéroïdes et de comètes allaient encore produire des collisions monstrueuses pendant plus d’un milliard d’années, écrasant tout sur leur passage, provoquant des ondes de choc terrifiantes sur la Terre, et faisant à nouveau monter la température.

De collisions en impacts, et d’explosions en éruptions, notre monde a survécu à un baptême du feu. Le plus dangereux de tous fut délivré par Theia, un planétoïde de la taille de Mars, il y a près de 4,5 milliards d’années. Dans l’obscurité de l’espace, il apparut à l’horizon de la Terre, grossissant d’heure en heure, chargeant vers notre jeune planète à près de 10 kilomètres par seconde. La collision était inévitable et fut apocalyptique. L’intensité de l’impact vaporisa partiellement les deux mondes, produisant une grande quantité de débris qui, une fois éjectés dans l’espace, créèrent un anneau de matière autour de la Terre.

Au fil du temps, ces débris s’assemblèrent et se refroidirent, pour former la Lune que nous connaissons aujourd’hui. Ce scénario est confirmé par les échantillons des missions Apollo, qui montrent une composition assez proche entre les roches lunaires et le manteau terrestre. Ce qui est moins clair, en revanche, c’est le temps qu’il a fallu pour que notre satellite se forme. Qu’il ait fallu quelques heures ou quelques millions d’années, la Terre avait trouvé alors un compagnon qui se lèverait et se coucherait dans son ciel pour des éons à venir, changeant à jamais notre ciel nocturne. Mais ne pensez pas un instant que ce ciel ressemblait à ce que nous connaissons actuellement. À l’époque de sa formation, la Lune, beaucoup plus proche de la Terre, serait apparue quinze fois plus grosse dans le ciel qu’elle ne l’est aujourd’hui ! Dès lors, l’attraction gravitationnelle combinée de la Lune et du Soleil allait provoquer des marées dans les océans terrestres.

Des cristaux témoignent

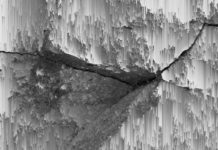

À l’époque, notre planète était encore un enfer chaotique fait de volcans en éruption, de températures impossibles, et d’un barrage constant de comètes et d’astéroïdes. Cet environnement cauchemardesque fut pourtant le milieu dans lequel se formèrent les « briques de la vie », les plus petits éléments constitutifs de tous les êtres vivants. Vint ensuite la vie. Nous avons trouvé des indices intrigants de cette émergence dans de minuscules cristaux de zircon à peine deux fois plus gros qu’un cheveu humain, et dissimulés dans certaines des plus anciennes roches terrestres. Dans une région reculée de l’Australie-Occidentale, des géologues ont mis au jour des centaines de ces cristaux vieux d’un peu plus de quatre milliards d’années – sur les terres d’un élevage de moutons. Ces zircons ne sont pas non plus des cristaux ordinaires. Ils ont survécu aux conditions les plus difficiles des débuts tumultueux de notre planète. Et ce qui les rend si uniques, c’est leur capacité à préserver les secrets de son passé.

Des cristaux retrouvé en Australie ayant survécu aux conditions les plus difficiles des débuts tumultueux de notre planète bouleversent notre connaissance du moment où la vie aurait pu commencer sur Terre.

Pour comprendre leur importance, parlons brièvement des isotopes, qui sont des atomes ayant le même nombre de protons (des particules subatomiques avec des charges positives) mais un nombre différent de neutrons (qui ont à peu près la même masse qu’un proton mais sans charge électrique). Ils sont assez semblables chimiquement, mais leur masse et d’autres propriétés varient. Les géologues utilisent leurs rapports pour comprendre l’origine des roches et des minéraux. En étudiant les zircons des Jack Hills, ils ont fait une découverte étonnante. Un échantillon de carbone provenant de deux particules microscopiques de graphite à l’intérieur de certains cristaux était enrichi de 2 % en carbone, ce qui suggère que la vie aurait pu déjà être présente sur Terre en ces premiers moments tourmentés de l’Hadéen. Comment le sait-on ? Parce qu’il se trouve que la vie a tendance à être paresseuse et à opter pour la forme de carbone la plus légère lorsqu’elle le peut. Cette préférence laisse une marque distinctive dans les rapports isotopiques de la matière organique qu’elle produit. Lorsque les chercheurs examinèrent les zircons des Jack Hills, ils constatèrent un appauvrissement en carbone 13, signe possible que la vie utilisait la forme la plus légère (carbone 12) pour son métabolisme, car elle demande moins d’énergie pour briser ses liaisons chimiques.

Davantage de travaux seront nécessaires pour comprendre la portée véritable de cette découverte, mais, quoi qu’il advienne, ces cristaux sont plus que de simples cristaux ; ce sont de minuscules machines à remonter le temps qui nous emmènent à la découverte des premiers moments de la Terre, un voyage qui pourrait repousser notre estimation de l’aube de la vie. Ces zircons ont 4,1 milliards d’années. Le graphite qu’ils contiennent est encore plus ancien. Leur découverte a bouleversé notre connaissance du moment où la vie aurait pu commencer sur Terre, reculant notre estimation antérieure de centaines de mil- lions d’années, peut-être, immédiatement après que la surface s’est refroidie. Mais plus encore, cette découverte ne nous parle pas seulement d’un passé lointain ; elle met également en évidence l’incroyable résilience et l’adaptabilité de la vie tout au long de l’histoire de la Terre, même dans les environnements les plus extrêmes. L’histoire de ces zircons souligne aussi la nature changeante de l’habitabilité d’une planète.

Lire aussi sur Terrestres : Sebastian V. Grevsmühl, « Quitter la Terre ? », novembre 2024.

Photo d’ouverture : Collines de Jack de la montagne de Narre Gneiss en Australie, là où a été retrouvé le plus ancien matériau de la Terre, le zircon. Crédits : NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !