Alors que les vents contraires soufflent de plus en plus fort sur l’écologie politique, aidez-nous à faire vivre cet espace éditorial et politique unique, où s’imaginent et s’organisent les écologies radicales.

Merci ! On compte sur vous !

Temps de lecture : 21 minutes

Cet extrait est tiré de l’ouvrage de Max Liboiron, Polluer, c’est coloniser, paru aux éditions Amsterdam en 2024 dans la collection « Savoirs situés », traduit de l’anglais par Valentine Leÿs et préfacé par Isabelle Stengers et Alexis Zimmer.

Voilà plus de dix ans que le nom de Max Liboiron, chercheur·e à l’université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada, est devenu incontournable pour quiconque travaille sur le thème de la pollution, du plastique ou des déchets.

En 2010, Max Liboiron cofondait le blog Discard studies, qui a joué un rôle essentiel dans l’établissement des « étude des restes1 » comme champ de recherche s’efforçant de déplacer l’attention sur la production des déchets pour cesser de regarder uniquement leur gestion domestique – alors même que les déchets sont, dans leur immense majorité, industriels2. En 2022, dans un livre éponyme publié avec John Lepawsky (Discard studies, 2022, MIT Press), iel affirme notamment que le recyclage ne fonctionne pas, que le gaspillage est une technique de pouvoir (contre laquelle il y a eu des résistances), ou encore que « traiter » les déchets revient la plupart du temps à les éloigner (en les rejetant dans des zones sacrifiées).

Spécialisé·e sur la pollution marine par les plastiques, Max Liboiron participe à de nombreuses recherches collectives : en 2015, iel racontait par exemple comment une équipe pluridisciplinaire débattait de la toxicité intrinsèque du plastique ou s’accordait pour parler d’un « smog » de particules de plastique dans les océans, contre l’idée répandue d’amas de déchets flottants ; la même année, un outil de monitoring low-tech des microplastiques dans l’eau (le Baby-legs) était présenté sous forme de tutoriel en accès libre.

Max Liboiron dirige en outre le Civic Laboratory for Environmental Action Research (CLEAR), un laboratoire anticolonial, féministe, interdisciplinaire et participatif – au sens de participation autochtone, community-based – qui documente et analyse la pollution plastique dans les milieux ou dans les chaînes alimentaires, notamment sur les terres autonomes Inuit du Nunatsiavut (au nord de la province de Terre-Neuve).

Des apports majeurs, mais qui ne disent pas l’essentiel : la réflexion développée par Max Liboiron autour de la notion de colonisation. Le colonialisme, défini comme l’accaparement des terres mais aussi comme un accès aux terres considéré comme allant de soi, voit l’ensemble des espaces comme étant à disposition pour tous les projets, depuis les plus impérialistes, extractivistes et polluants jusqu’à ceux qui, bien intentionnés, se dispensent pourtant de consulter les habitant·es et de prendre en compte les territoires. Sur ce dernier point, un exemple typique est l’usine de recyclage installée sur des terres autochtones, un autre exemple plus subtil est le colonialisme de certaines méthodes de recherche qui ne font pas suffisamment cas des lieux où elles s’exercent ou de l’origine des connaissances qu’elles mobilisent. Le colonialisme, soutient Max Liboiron, concerne aussi les savoirs, y compris ceux produits à propos de la pollution – d’où l’importance d’élaborer une science anticoloniale.

Le colonialisme est un spectre se déclinant sous de nombreux registres, qu’il importe de repérer et de contrer.

L’articulation entre pollution par les plastiques et colonisation est au cœur du livre Pollution is colonialism (Duke University Press, 2021), dont la traduction française Polluer, c’est coloniser est parue le 18 octobre dernier. Le livre remet radicalement en question les notions de nettoyage et de recyclage, et repense la pollution depuis les territoires autochtones, traquant le colonialisme depuis la terre et les mers jusque dans les méthodes de recherche et les usages académiques. À noter qu’une partie de l’ouvrage se déploie dans les notes de bas de page, appareil érudit par excellence, souvent ignoré car trop ennuyeux, que Max Liboiron investit pour expliquer l’élaboration de l’ouvrage et rendre hommage aux personnes et aux textes qui l’ont accompagné·e3.

L’extrait que nous publions est tiré de l’introduction.

Le colonialisme

S’il existe différents types de colonialisme – le colonialisme de peuplement, le colonialisme d’extraction, le colonialisme interne, le colonialisme externe, le néo-impérialisme – ils ont tous des aspects communs. Le colonialisme est un terme utilisé pour décrire des relations caractérisées par la conquête et le génocide qui garantit aux colons et aux institutions coloniales « l’accès perpétuel de l’État aux territoires et aux ressources qui, de façon contradictoire, assurent la survie matérielle et spirituelle des sociétés autochtones, d’une part, et permettent la formation d’un État colonial, son peuplement et son développement capitaliste, d’autre part4 ». Le colonialisme ne saurait se résumer aux intentions, aux identités, au patrimoine et aux valeurs des colons et de leurs ancêtres. Le colonialisme est une question de génocide et d’accès5.

Soulignant l’importance pour le colonialisme de l’accès aux Terres autochtones, Edward Saïd (palestinien)6 écrit :

« Penser à des régions lointaines, les coloniser, les peupler ou les dépeupler : tout cela se passe sur des terres, à leur sujet ou à cause d’elles. La possession concrète de la terre est, en dernière analyse, la raison d’être de l’empire. Dès l’instant où il y a coïncidence entre une vraie puissance, l’idée de ce qu’un endroit donné a été (pourrait être, pourrait devenir) et un lieu réel – dès cet instant, la lutte pour l’empire est lancée. Cette coïncidence est la logique qui anime tant les Occidentaux quand ils s’emparent de la terre que les résistants indigènes quand ils la revendiquent pendant la colonisation. »7

Arrêtons-nous un instant sur ce qu’écrit Saïd au sujet des Occidentaux. La culture occidentale – soit un ensemble de normes sociales, de croyances, de valeurs éthiques, de systèmes politiques, d’épistémologies, de techniques, de structures légales et de traditions qui ont été profondément influencées par différentes formes de christianisme et de judaïsme héritées en partie de la Grèce antique, et qui à leur tour ont profondément influencé les sociétés d’Europe et d’ailleurs – n’est pas synonyme de colonialisme.

La culture occidentale est sans aucun doute marquée par des pulsions, des histoires et des idées concernant ce qui est juste et bon qui sont en effet impérialistes et coloniales, mais qui sont à distinguer du colonialisme. Quand un·e chercheur·euse me pose la question : « Remplir des formulaires sur l’éthique de la recherche, est-ce que ce n’est pas colonial ? », cette personne confond occidental et colonial. Ne l’oublions pas : les traités sont des formulaires. Lorsque des formulaires sont utilisés pour s’approprier des terres afin de garantir l’avenir des colons et des colonies, alors en effet, ils sont coloniaux.

Mais il existe aussi des formulaires de type occidental qui sont anticoloniaux et qui accomplissent l’opposé des visées coloniales, comme par exemple les formulaires sur l’éthique de la recherche réclamés par les conseils autochtones. Le colonialisme concerne toujours et avant tout la Terre – il se manifeste par exemple dans les tentatives de contourner les formulaires sur l’éthique, afin que des chercheur·euses puissent obtenir un accès illimité à des terrains (c’est-à-dire, à des terres natales), à des archives, à des échantillons et à des données, sans avoir aucun compte à rendre à quiconque8.

Lire aussi sur Terrestres : Léa Lévy, « Dépolluer la Terre? », novembre 2024.

Cette focalisation sur la Terre – ce qu’elle pourrait être, ce qu’elle pourrait devenir, ce à quoi elle sert – n’a pas toujours pour objectif d’accéder à cette dernière en tant que bien foncier en vue de l’établissement d’une colonie, même si c’est souvent le cas. Elle peut aussi se manifester lorsque la mode s’approprie des graphismes ou des symboles culturels associés à une Terre. Ou bien lorsque l’on cherche à gagner accès à une Terre autochtone à des fins de recherche scientifique. Ou encore lorsque l’on utilise la Terre comme une Ressource, en générant de la pollution à travers l’installation de pipelines, de décharges ou d’usines de recyclage, ou bien en faisant d’elle un réceptacle destiné au stockage ou à la transformation des déchets.

Il existe différents types de colonialisme – le colonialisme de peuplement, le colonialisme d’extraction, le colonialisme interne, le colonialisme externe, le néo-impérialisme. Ils ont tous des aspects communs.

Mais cette focalisation se manifeste aussi lorsqu’on cherche à imaginer un avenir propre, sain et sans pollution pour les Terres autochtones, et qu’on y effectue des nettoyages de plages sans permission ni consentement. Elle se manifeste chaque fois que l’on imagine un projet pour un territoire dans une optique conforme aux visées de la colonisation et de l’occupation, même lorsque ces visées sont pleines de bonnes intentions. Surtout lorsqu’elles sont pleines de bonnes intentions. Tout cela nous rappelle qu’il est grand temps de parler d’écologie.

Écologie et colonialisme

L’écologie omet généralement de penser le colonialisme, et a tendance à le reproduire. Le philosophe Kyle White (Potawatomi)9, comme Dina Gilio-Whitaker (Tribus confédérées de Colville)10 et beaucoup d’autres11 ont montré qu’un grand nombre des solutions proposées par les environnementalistes pour répondre à la pollution, comme la construction de barrages hydroélectriques12, la responsabilisation du consommateur ou bien la promotion des communs13 ont pour présupposé l’accès aux Terres autochtones et la capacité de ces terres à produire de la valeur conformément aux désirs et aux projets d’avenir des colons et de la colonisation. L’écologie a souvent pour effet de « propager et d’entretenir la spoliation des peuples autochtones pour le bien commun du monde14 ».

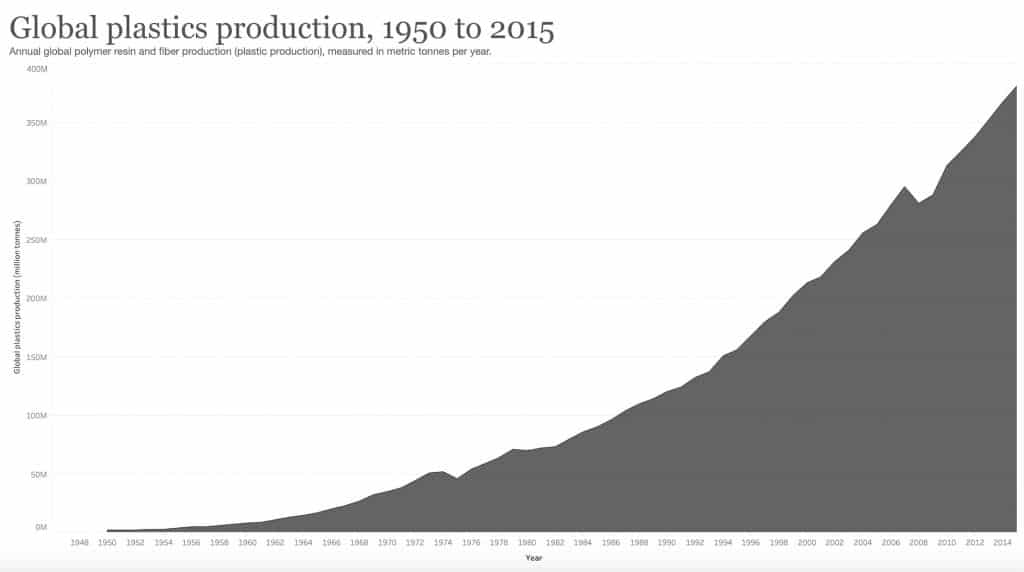

Par exemple, en septembre 2015, une ONG environnementaliste basée aux États-Unis, Ocean Conservancy, a publié un rapport proposant différentes solutions à la pollution marine causée par les plastiques : il y est recommandé que les pays d’Asie du Sud-Est collaborent avec des industries financées par des capitaux étrangers pour incinérer les déchets plastiques15. Cette recommandation s’inscrit dans la lignée d’une longue série d’actions coloniales commises au nom du plastique, depuis l’accès aux Terres autochtones jusqu’à l’extraction du pétrole et du gaz (et parfois du maïs) comme matières premières ; la production de plastiques jetables qui nécessitent des terres pour stocker, contenir et assimiler les déchets ; l’habitude de montrer du doigt les peuples « étrangers » et autochtones de ces pays pour leur « mauvaise gestion » des déchets importés depuis les grands centres industriels et coloniaux ; et enfin, l’accès à ces Terres pour rectifier leur conception peu civilisée de la gestion des déchets16.

Je ne dis pas pour autant qu’Ocean Conservancy est le Mal, ni que cette organisation a conscience de sa mentalité coloniale. Le colonialisme n’a pas été inventé par des salauds malfaisants, même s’il repose en grande partie sur l’action de telles personnes. Les relations coloniales au territoire sont héritées, au même titre que le sens commun, voire que les bonnes idées17.

Nombre d’historiens de l’environnement font remonter les origines de l’écologie bien en amont des mouvements des années 1960 et 1970 qui prônaient le retour à la terre et la préservation de (l’accès à) cette dernière. Ces historiens s’intéressent à une période bien antérieure durant laquelle sont nées des mesures d’archivage, de culture et de contrôle nécessaires à l’expansion des empires à travers le globe, tant dans ce que l’on appelle aujourd’hui l’Amérique du Nord18 qu’au-delà.

Selon ces historiens, les scientifiques coloniaux qui ont œuvré à atténuer ou à stopper la destruction de l’environnement dans les colonies pour que celles-ci puissent prospérer sont « les pionniers de l’écologie moderne19 », conçue comme une « action policière indissociable des conceptions et des attitudes occidentales20 » concernant la manière dont il convient d’organiser et de gouverner un territoire (nous reviendrons sur cette question au chapitre 1).

Les relations coloniales au territoire sont héritées, au même titre que le sens commun, voire que les bonnes idées.

L’idée selon laquelle les crises environnementales et leurs solutions ont tendance à renforcer plutôt qu’à transformer les structures de pouvoir existantes est au cœur de la réflexion de l’anthropologue Joseph Masco (colon). Cet auteur remarque que le terme de « crise », environnementale ou autre, est « devenu dans le xxie siècle un idiome contre-révolutionnaire, un moyen de stabiliser un état de fait existant plutôt qu’un moyen de chercher à réduire les violences militaires, économiques ou environnementales21 ».

Lire aussi sur Terrestres : Thomas Grillot, « Karl Jacoby, écrire l’histoire féroce et incorrecte des États-Unis », juillet 2021.

Plutôt que de considérer la crise comme un modèle relationnel qui permet d’écarter du débat certaines questions pour donner la priorité à l’action à tout prix, je préfère m’intéresser aux relations coloniales au territoire présentes au sein des actions et des discours sur l’environnement, comme moyen de reconnaître et de questionner cette dynamique de pouvoirs qui reste le plus souvent implicite.

Capitalisme et colonialisme

Pour changer les relations coloniales au territoire et mettre en œuvre d’autres types de relation à la Terre, il nous faut être spécifiques. Nous éviterons ainsi de penser accidentellement que l’écologie est le contraire du colonialisme, ou bien, dans la même veine, d’assimiler le colonialisme à d’autres formes d’extraction comme le capitalisme. Le colonialisme et le capitalisme ont beau être de bons amis, et même des amants de longue date, ils demeurent deux choses différentes.

L’économiste politique Karl Marx (appartenance non marquée) démontre que l’accumulation primitive (le vol des terres) est au fondement de la possibilité du capitalisme : c’est par ce moyen qu’une personne acquiert au départ davantage de capital qu’une autre, ce qui est nécessaire à la mise en place d’un système où un petit nombre de personnes possède les moyens de production22.

Il est impossible d’accumuler et de conserver le capital sans avoir d’abord volé des Terres. Nous disposons d’études de cas montrant comment certains aspects de la production et des techniques capitalistes permettent à des formes particulières de capitalisme et de spoliation de s’enraciner et de se répandre23. Dans le même ordre d’idées, il existe d’excellents travaux décrivant le tiercé gagnant : capitalisme, colonialisme et pollution. La mécanique de la production industrielle et capitaliste réclame toujours davantage de Terres pour accueillir la pollution qu’elle génère24, ce qui nous conduit à l’argument selon lequel « contamination et dépossession des ressources [sont] des facteurs nécessaires et inhérents du capitalisme25 ».

Toutefois, la quête coloniale de Terres est à distinguer de la quête capitaliste de capital, même si la pollution joue un rôle dans la poursuite de ces deux objectifs. Certains systèmes socioéconomiques en dehors du capitalisme génèrent eux aussi pollutions et déchets26, mais ce qui importe vraiment pour comprendre la relation entre capitalisme et colonialisme, c’est le fait qu’un grand nombre de systèmes économiques reposent sur l’accès à la Terre autochtone.

Le colonialisme et le capitalisme ont beau être amants de longue date, ils demeurent deux choses différentes.

Comme l’a expliqué Sandy Grande (Quechua), « les marxistes comme les capitalistes voient la terre et les ressources naturelles comme des marchandises à exploiter : chez les capitalistes, au nom de l’enrichissement personnel et chez les marxistes, au nom du bien de tous27 ». Eve Tuck (Unangax) et Wayne Yang (colon racisé issu des diasporas) l’ont souligné : « les empires socialistes et communistes ont aussi été des empires reposant sur l’occupation coloniale (voir par exemple le colonialisme chinois au Tibet)28 ». Le colonialisme n’est pas une réalité unique caractérisée par un ensemble unique de techniques systématiquement alignées avec les visées capitalistes. Le marxisme, le socialisme, l’anticapitalisme comme le capitalisme et d’autres systèmes économiques encore peuvent, même si ce n’est pas toujours le cas, mettre en œuvre des relations coloniales à la Terre, utilisée comme Ressource productrice de valeur au service des objectifs du colonialisme et de l’occupation, sans considérer ni la manière dont cette valeur est produite, ni qui la produit.

Colonialisme, capitalisme et écologie n’ont pas de forme fixe et n’entretiennent pas entre eux de rapports figés29. Ainsi, il est arrivé que des États et des puissances colonialistes prennent le parti de la préservation de l’environnement au détriment du profit capitaliste. Ce phénomène a été documenté par certains historiens comme Richard Grove (appartenance non marquée) : « Paradoxalement, par son rôle de pionnier du conservationnisme, l’État colonial a fourni un terrain favorable au contrôle des opérations capitalistes sans entrave visant le profit à court terme – démarche qui pourrait sembler aller à l’encontre de ce que l’on considère normalement comme la réalité ordinaire de l’expansion impériale. En définitive, la sécurité de l’État sur le long terme, potentiellement menacée par une crise écologique, a largement primé sur les intérêts du capital et sa tendance à détruire l’environnement30 ». En traitant capitalisme et colonialisme comme deux synonymes, ou en confondant écologie et anticolonialisme, on perd de vue ces relations complexes.

Lire aussi sur Terrestres : Malcom Ferdinand, « La bananisation des Antilles, histoire d’une colonisation agricole », octobre 2024.

Du fait de cette distinction et de ses répercussions en termes d’action politique, le théoricien des sciences politiques Glen Coulthard (Yellowknives Dene) invite les chercheurs à faire porter leur analyse sur les relations coloniales (spoliation, acquisition de la Terre, accès à la Terre) plutôt que capitalistes (production, prolétarisation) :

« À l’instar du capital, le colonialisme, en tant que structure de domination qui dépend de la dépossession, n’est pas une “chose”, mais plutôt la somme d’une multitude de rapports sociaux oppressifs et interreliés qui le constituent. De cette façon, la transformation contextuelle que je suggère pour souligner les effets de la dépossession n’efface aucunement les questions de justice distributive et de la lutte des classes ; elle place plutôt ses questions résolument en parallèle et en relation avec les autres lieux et rapports de pouvoir qui définissent notre présent colonial. »31

Confondre colonialisme et capitalisme revient à perdre de vue des relations cruciales, au rang desquelles on compte aussi, d’après Glen Coulthard, la suprématie blanche et le patriarcat. Aileen Moreton-Robinson (Geonpul, Première Nation Quandamooka) a montré qu’un tel amalgame faisait l’impasse sur les formations raciales et le racisme32. Pour des penseurs tels que Tuck et Yang, l’homogénéisation de « diverses expériences d’oppression sous le nom de colonisation » – autrement dit, l’assimilation au colonialisme de l’impérialisme, du racisme, du capitalisme, de l’exclusion et de tout mauvais comportement en général – constitue « une forme d’enclosure, dangereuse en ce qu’elle domestique la décolonisation. C’est également une procédure de saisie restreignante, par sa manière de récapituler les théories dominantes de la transformation sociale33 ».

Dans le cas de la pollution, une approche centrée sur le capitalisme ne prend pas en compte les relations qui font que la Terre est d’emblée considérée comme disponible pour accueillir la pollution.

La différenciation et la spécificité sont importantes : elles nous permettent de faire en sorte que nos actions répondent à des problèmes. En faisant l’amalgame entre le colonialisme et d’autres maux, on efface des horizons d’action significatifs permettant précisément de mettre en question le présupposé reconnaissant aux colons et aux colonisateurs le droit et l’accès à la Terre.

Dans le cas de la pollution, une approche centrée sur le capitalisme ne prend pas en compte les relations qui font que la Terre est d’emblée considérée comme disponible pour accueillir la pollution. Une telle approche perd de vue la nécessité pour les colons et les instances coloniales d’avoir accès à des Terres volées pour en faire des réceptacles à pollution, mais également le rôle que jouent les Terres volées dans certaines économies alternatives (voir le modèle des Communs) et dans la préservation de l’environnement (voir les barrages hydroélectriques générateurs de méthyl mercure).

La pollution, les méthodes scientifiques utilisées pour l’étudier et les actions visant à l’atténuer ne sont pas des exemples, des symptômes, des métaphores ni des effets secondaires involontaires du colonialisme : ils forment une part essentielle de l’entrelacs de logiques (cerveau), de mécanismes (mains et dents) et de structures (cœur et os) qui constituent le colonialisme et lui permettent de produire et de reproduire ses effets au Canada, aux États-Unis et au-delà34.

Le colonialisme ne consiste pas simplement à saisir des Terres, même si la saisie de Terres en fait incontestablement partie. Le vol est une manifestation, un symptôme, un mécanisme et même un but du colonialisme. Mais il ne s’agit là que des dents du colonialisme : or c’est à ses os que je m’intéresse. Si le vol des Terres et la dépossession des peuples sont des événements circonscrits dans le temps, en revanche la perpétuation du vol des Terres sur la durée nécessite un entretien et des infrastructures35 qui ne se résument pas à des occurrences isolées : « la colonisation est un processus continu et non seulement un événement historique36 ».

Le colonialisme est un ensemble de relations spécifiques, structurées, entremêlées et stratifiées qui permettent à ces occurrences de se produire, de faire sens et même d’apparaître comme justes (aux yeux de certaines personnes)37. Je montrerai tout au long de ce texte que ces relations – leur type, leur durée, leurs effets et leur entretien – sont également actualisées par la pollution et par son étude scientifique.

Image d’accueil : Naja Bertolt Jensen sur Unsplash.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Discard studies peut se traduire par « études des déchets », mais discard renvoie à une catégorie bien plus large, qui englobe les pollutions et l’ensemble des externalités des activités humaines.[↩]

- Certaines études prenant en compte les eaux usées estiment les déchets domestiques à moins de 3% de la production de matière détritique, 97% émanant de l’industrie. Max Liboiron et John Lepawsky, Discard studies, 2022.[↩]

- C’est par exemple dans une note qu’on apprend que le livre était au début une étude sur les plastiques, et est devenu un livre sur le colonialisme après la lecture d’une lettre ouverte de la chercheuse Eve Tuck. Voir la note n°33 ci-dessous, et Eve Tuck, « Suspending Damage. A letter to communities » (document .pdf), 2009.[↩]

- Glen Coulthard, Peau rouge, masque blanc, p. 23.[↩]

- Dans The Black Shoals, un texte important qui rassemble études autochtones et Black Studies, Tiffany Lethabo King soutient que les cadres analytiques issus des études coloniales produites par des colons blancs qui mettent en avant la terre, plutôt que le génocide et la conquête, comme caractéristique principale du colonialisme, ne prennent pas en compte l’intersectionnalité, ni les bases d’une politique de coalition entre peuples noirs et autochtones. Elle écrit que « le génocide – et la production du corps autochtone comme moins qu’humain, ou comme chair – demeure le point focal et la caractéristique distinctive du colonialisme de peuplement », et que « toute réelle discussion concernant le génocide des personnes autochtones est exclue par la focalisation sur le rapport des colons blancs à la terre, plutôt que sur leur rapport parasitaire et génocidaire aux peuples noir et autochtone » (Tiffany Lethabo King, The Black Shoals, p. 56 et 68). Oui, oui et oui. Je pense aussi que les relations à la Terre, et donc l’emplacement des relations extra-humaines, font partie des bases essentielles à tout·e chercheur·euse métis qui vise à développer une démarche anticoloniale. Je me concentre donc ici sur la Terre, et sur l’héritage des rapports des sciences à la terre, tout en sachant qu’il s’agit d’un raccourci pour parler de génocide. Voir aussi Haunani-Kay Trask, From a Native Daughter ; et Haunani-Kay Trask, « The Color of Violence ».[↩]

- Cette auto-identification figure dans Edward W. Saïd, « Le sionisme du point de vue des victimes ».[↩]

- Saïd, Culture et Impérialisme, p. 134.[↩]

- Voir par exemple Karen Lawford et Veldon Coburn, « Research, Ethnic Fraud, and the Academy ».[↩]

- Kyle White, « The Dakota Access Pipeline ».[↩]

- Dina Gilio-Whitaker, As Long as Grass Grows.[↩]

- paperson, « A Ghetto Land Pedagogy » ; Tracey Osborne, « Fixing Carbon, Losing Ground »; Tracey Osborne, Laurel Bellante et Nicolena vonHedemann, Indigenous Peoples and REDD+.[↩]

- Gouvernement du Nunatsiavut, « Make Muskrat Right ».[↩]

- Craig Fortier, Unsettling the Commons.[↩]

- Jodi Byrd, The Transit of Empire.[↩]

- Ocean Conservancy, « Stemming the Tide ».[↩]

- Le terme de « déchets mal gérés » (mismanaged waste) s’est généralisé depuis la publication d’un article scientifique estimant la quantité de plastiques entrant dans les océans, qui utilise la catégorie de « déchets mal gérés » pour évaluer les plastiques y aboutissant de manière incontrôlée. Le problème, c’est que tous les pays dont le système de traitement des déchets n’est pas semblable à celui des États-Unis reçoivent aussitôt l’étiquette « mal géré ». Le terme signale que les infrastructures en question ne sont pas suffisamment Civilisées. Je présente dans les chapitres 1 et 2 une critique détaillée de cette étude et des postulats coloniaux sur lesquels elle repose. Sur les réactions des groupes citoyens et des activistes locaux à ce rapport, voir GAIA Coalition, « Open Letter to Ocean Conservancy ».[↩]

- Je m’appuie ici sur l’analyse par Foucault (appartenance non marquée) du pouvoir comme ensemble de régimes de vérité permettant à certains éléments plutôt qu’à d’autres d’avoir du sens, de circuler et d’opérer comme vérités. Voir Foucault, Surveiller et punir. Toutefois, dans la lignée de Michelle Murphy (métis), je construis une pensée « infidèle » à celle de Foucault, dans la mesure où son travail « sur l’économie néolibérale refuse de prendre en compte les histoires coloniales et postcoloniales ainsi que l’élaboration de l’État racial, et place la sexualité au centre de l’analyse ». Michelle Murphy, The Economization of Life, p. 149.[↩]

- Peder Anker, Imperial Ecology ; Taisaku Komeie, « Colonial Environmentalism ».[↩]

- Richard Grove, « The Origins of Environmentalism », p. 12. Je crois que Grove et moi faisons ici la même utilisation du terme « pionnier ».[↩]

- Gregory Allen Barton, Empire, p. 6.[↩]

- Masco, « The Crisis in Crisis », p. s65. Voir aussi Masco, « Bad Weather ». Joe Masco, merci pour ton excellent travail, minutieux, original et éclairant, sur les liens entre crise écologique et crise militaire mais surtout – ce qui est plus important pour moi et fait de toi un modèle dans la recherche académique – pour ta sincère générosité, pour ton soutien solide et sans ambiguïté, pour ta puissante curiosité tout à la fois inspirante et subtile, et pour ton engagement féministe et attentif en faveur des intellectuel·les émergent·es. Merci, Joe, d’avoir donné ton temps et tes efforts pour faire partie de la vie de ce livre (et de la mienne !).[↩]

- Karl Marx, « La théorie moderne de la colonisation », Le Capital, livre I, chap. 33.[↩]

- Donald Denoon, Settler Capitalism ; Shiri Pasternak, « How Capitalism Will Save Colonialism ».[↩]

- Traci Brynne Voyles, Wastelanding.[↩]

- Lindsay Ofrias, « Invisible Harm, Invisible Profits », p. 436. [↩]

- Zsuzsa Gille, From the Cult of Waste ; Shih-yang Kao, « The City Recycled » ; Scheinberg et Mol, « Multiple Modernities ». Nous avons besoin de davantage de recherches dans ce domaine.[↩]

- Grande, Red Pedagogy, p. 31.[↩]

- Tuck et Yang, La décolonisation n’est pas une métaphore, p. 4. [↩]

- Des géographes féministes comme J. K. Gibson-Graham (appartenance non marquée) ont montré dans d’excellents travaux que le capitalisme, en plus d’être divers dans ses manifestations, est également sporadique et incomplet. Gibson-Graham soutient qu’en décrivant le capitalisme comme un système total et complet, on lui prête un pouvoir qu’il n’a pas nécessairement. Gibson-Graham, « End of Capitalism » ; Gibson-Graham, « Rethinking the Economy ».[↩]

- Grove, « Origins of Environmentalism », p. 12 ; c’est moi qui souligne. L’usage du terme « pionnier » est ici tout à fait approprié.[↩]

- Coulthard, Peaux rouges, masques blancs, p. 36[↩]

- Moreton-Robinson, White Possessive. Merci, Aileen Moreton-Robinson, pour votre geste politique et intellectuel qui met l’accent sur l’identité et la culture comme principales sources de revendications et de changement. Je pense que cette idée présente une leçon clé pour l’activisme : « Les universités et les États-nations blancs et patriarcaux insistent pour produire de la différence culturelle afin de gérer l’existence et les revendications des peuples autochtones. C’est ainsi que la production de savoirs sur la spécificité culturelle est complice des visées de l’État, lequel a besoin de différences gérables qui soient racialement configurées par l’intermédiaire de la blanchité. » Moreton-Robinson, White Possessive, p. xvii.[↩]

- Tuck et Yang, La décolonisation n’est pas une métaphore, p. 49 et 15. Eve Tuck, je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour votre travail et plus particulièrement pour « Suspending Damage » qui a profondément influencé ma recherche, notamment à cause de la manière dont ce texte est cadré et écrit. Votre lettre ouverte est, par beaucoup d’aspects, directement responsable du changement de direction de cet ouvrage qui, initialement prévu pour être une étude sur les plastiques, est devenu un livre sur le colonialisme. Ce changement reflète le déplacement qui s’est produit dans mon travail scientifique, passé d’une tentative de mesurer les dommages provoqués par la pollution chimique en comptant les plastiques à une formulation de la notion de souveraineté alimentaire (on trouvera des détails concernant cette méthode au chapitre 3). Je relis « Suspending Damage » et La décolonisation n’est pas une métaphore au moins une fois chaque saison, ce qui est pour moi l’occasion de m’imprégner du texte plutôt que de le voir comme une source dont je serais censée extraire des éléments (une technique que j’ai consolidée après avoir lu certains de vos tweets sur les pratiques extractives dans la lecture). Vos travaux ont été sans aucun doute parmi les plus formateurs de tout mon parcours éthique et intellectuel. Merci, Eve Tuck, pour votre talent, votre pédagogie et votre éthique.[↩]

- Il existe différentes sortes de colonialismes, d’impérialismes et d’autochtonies, parce que toutes ces choses varient selon le temps et le lieu. Quand je parle en termes généraux, mes propos sont ancrés dans des relations propres à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, et dans des apprentissages plus anciens acquis à Alberta, Canada. Ils n’auront pas de sens à l’échelle globale (sur la différence entre universalisme et généralisation de la connaissance, voir le chapitre 3).[↩]

- Pour un exemple d’infrastructures imbriquées sur plusieurs échelles qui perpétuent le vol de Terres (même si elles y échouent !), voir Pasternak, Grounded Authority. Ce texte est particulièrement utile pour ses réflexions sur la manière dont les juridictions et les Terres autochtones sont constamment usurpées, particulièrement par l’État, par le biais de mécanismes de financiarisation et de « responsabilité ». C’est aussi un excellent texte pour étudier la manière dont la souveraineté et la juridiction de l’État canadien font constamment défaut et sont remplies de trous, même si l’on présume souvent qu’elles sont solidement établies. Merci, Shiri Pasternak (colon) pour votre excellent travail.[↩]

- Anguksuar, « Postcolonial Perspective ». Autre texte plus fréquemment cité : Wolfe, Settler Colonialism.[↩]

- Sandy Grande écrit sur les croyances et les logiques qui animent les sociétés coloniales dont elles alimentent le sens commun. Ces croyances clés sont les suivantes : (1) croyance dans le progrès comme changement et dans le changement comme progrès ; (2) croyance dans la séparation effective de la foi et de la raison ; (3) croyance dans la qualité essentielle de l’univers et dans la « réalité » comme impersonnelle, laïque, matérielle, mécaniste et relativiste ; (4) souscription à l’individualisme ontologique ; et (5) croyance dans l’être humain comme distinct et supérieur au reste de la nature. Si ce texte se concentre sur la troisième et la cinquième croyance, toutes cinq contribuent à la manière dont on comprend la terre et dont on s’y rapporte. Grande, Red Pedagogy, p. 69.[↩]