À propos de La subsistance au quotidien. Conter ce qui compte, Geneviève Pruvost, La Découverte, collection « L’horizon des possibles », 2024.

Alors que la société de consommation-production caractéristique de la vie moderne exerce une domination écrasante, celle-ci comporte encore de rares îlots de subsistance. En France, dans certaines campagnes, les alternatives rurales néopaysannes et néoartisanes radicales forment un archipel qui dessinent des manières de vivre autrement. Une population minoritaire réussit, avec peu de moyens et beaucoup d’huile de coude, à vivre en prise directe avec son milieu de vie, au prix d’un travail de subsistance quotidien et prenant.

L’ouvrage de Geneviève Pruvost La subsistance au quotidien. Conter ce qui compte (La Découverte, 2024, 492 p.), nous immerge dans le monde de Myriam et Florian, et de leur petite fille Lola, un couple de paysan·nes-boulanger·es qui vit dans une yourte-ferme-fournil, enfouie quelque part dans une campagne dont le nom est tu. Un livre qui, comme les haies de l’épais bocage marécageux où il prend place, résiste à l’effort de synthèse tant il foisonne de récits, de détails, de concepts, de références et de figures humaines et non-humaines.

Sociologue du travail et du genre au Centre d’étude des mouvements sociaux (EHESS), et désormais diplômée de permaculture, G. Pruvost n’en est pas à son premier coup d’essai. Ses recherches sur les alternatives rurales ont rencontré un large écho dans les milieux scientifiques et militants. Et ce notamment auprès de celles et ceux qui ont franchi le pas de l’installation paysanne, de la vie en habitat léger, ou qui s’apprêtent à bifurquer. Un premier tome avait été publié chez le même éditeur, Quotidien politique. Féminisme, écologie, subsistance (2021, 394 p.).

Entièrement dédié à une enquête théorique autour d’ouvrages qui « articulent l’écologie, le féminisme et la subsistance » (2021, p. 28), issus de traditions politiques pragmatistes, anarchistes, socialistes, marxistes, écoféministes, d’écologie politique et sociale, ce livre avait posé un jalon majeur dans le réencastrement de la question de la quotidienneté dans le milieu de vie. Un nombre considérable de textes était passé « au crible des alternatives paysannes » (2021, p. 29), faisant dialoguer les travaux de Françoise d’Eaubonne, Maria Mies, Claudia von Werlhof, Veronika Bennholdt, Gibson-Graham, Vandana Shiva ou Silvia Federici avec ceux de Henry David Thoreau, Ivan Illich, Henri Lefebvre ou Murray Bookchin, pour ne citer que quelques un·es des théoricien·nes qu’elle discute. Au détour de cette colossale entreprise de relecture et d’analyse tressée autour de l’idée d’une « quotidienneté ancrée » (2021, p. 7) – c’est-à-dire « arrimée à un lieu et un temps donnés, à un milieu de vie peuplé d’êtres humains et non humains » (ibid.) – quelques paragraphes annonçaient l’enquête empirique sans la déflorer. Elle restait en arrière-plan, réservée pour un volume alors à paraître et qui vient justement de sortir.

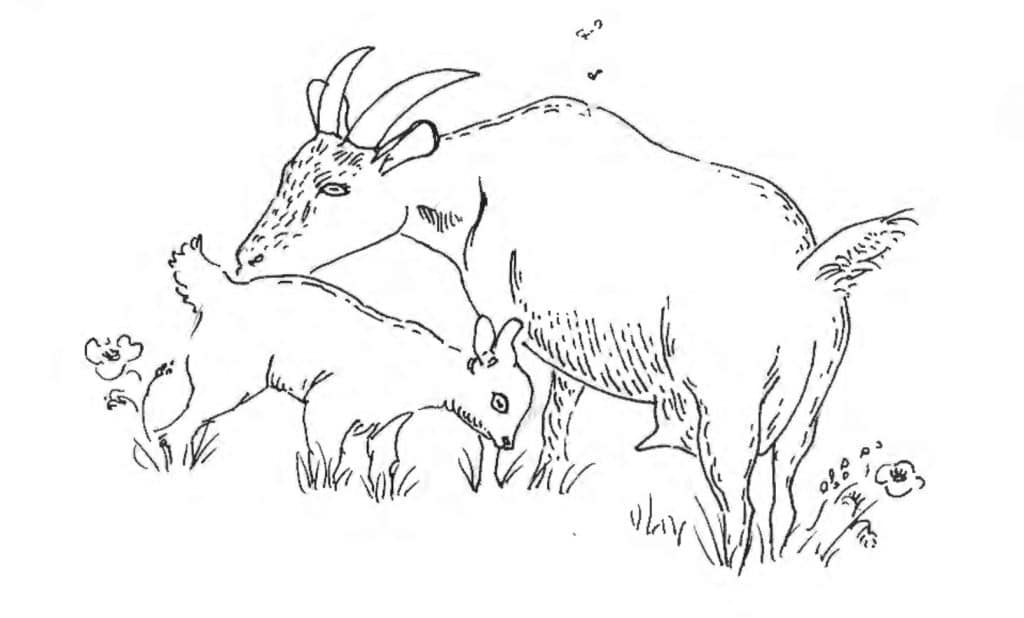

Dans ce deuxième tome, le·a lecteur·ice accède au récit de dix années d’une enquête à la fois ethnographique, ethnocomptable et sociologique. Sans en perdre une miette, on est plongé·es dans le quotidien de la vie en yourte des paysan·nes-boulanger·es : de la miche de pain sur la table au chevreau qui vient de naître, du prix de la parcelle aux kilos de farine achetés, chaque détail « compte » pour « conter ce qui compte ».

Lire aussi sur Terrestres : Geneviève Azam, « Penser et agir depuis la subsistance : une perspective écoféministe », mai 2023.

Après avoir enquêté sur les femmes dans la police, G. Pruvost a fait un « virage conceptuel, politique et pratique du côté de la ruralité » (2021, p. 17) et part en 2010 en quête d’alternatives rurales. Elle en tire une enquête multisituée et longitudinale dans différentes régions de France auprès de celles et ceux qui pratiquent des « luttes feutrées » (p. 12)1. Elles et ils s’implantent dans des régions où le foncier n’est pas cher, réduisent radicalement leurs pratiques consuméristes, accroissent leur autonomie et participent à des dynamiques d’entraide et de commerce local, sans être forcément directement impliqué·es dans les « luttes frontales » (p. 12) sujettes à la répression de l’État.

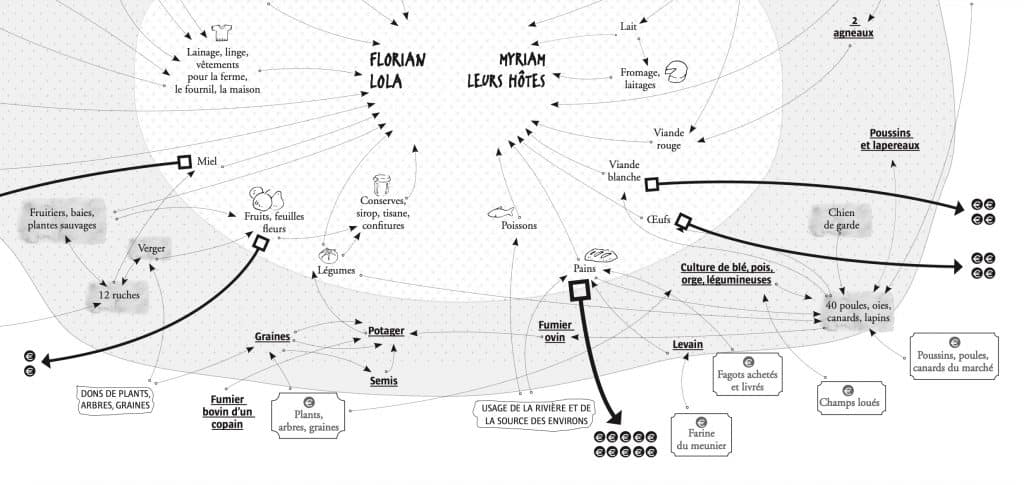

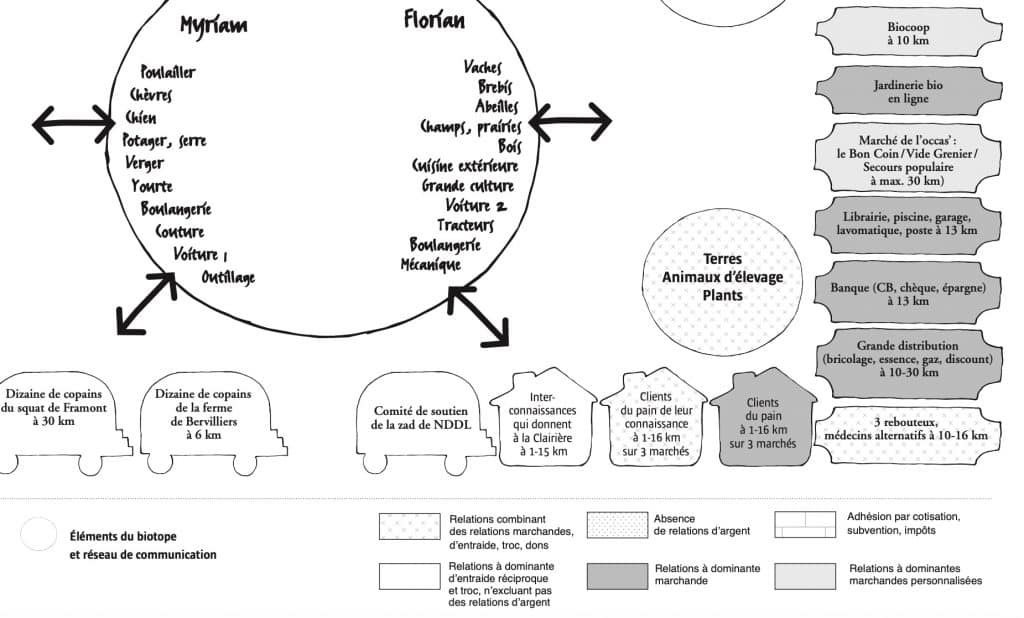

G. Pruvost en ressort avec 112 entretiens, plusieurs centaines de pages d’observation ethnographique, une soixantaine de tableaux d’ethnocomptabilité et des schémas cartographiques très éclairants. Ce kaléidoscope méthodologique rend compte de la formidable ampleur de l’entreprise empirique, de sa robustesse, mais aussi de son caractère furieusement méticuleux. C’est à cet aune-là qu’est structuré l’ouvrage : le récit ethnographique de neuf jours dans la vie des paysan·nes-boulanger·es Florian et Myriam (Première partie), les tableaux ethnocomptables de leur maisonnée (Deuxième partie) et l’analyse sociologique du réseau d’alternatifs qui gravitent auteur d’eux (Troisième partie).

Immersion dans le quotidien des « baba speed »

La première partie, intitulée « Neuf jours dans la vie de boulangers-paysans du XXIe siècle », se lit presque comme un roman naturaliste du XIXe siècle : G. Pruvost promène son miroir sur les chemins de l’exploitation-lieu de vie. Avec force détails, qui témoignent d’un souci presque déraisonnable de l’exhaustivité, cette partie donne l’impression de vouloir épuiser le réel.

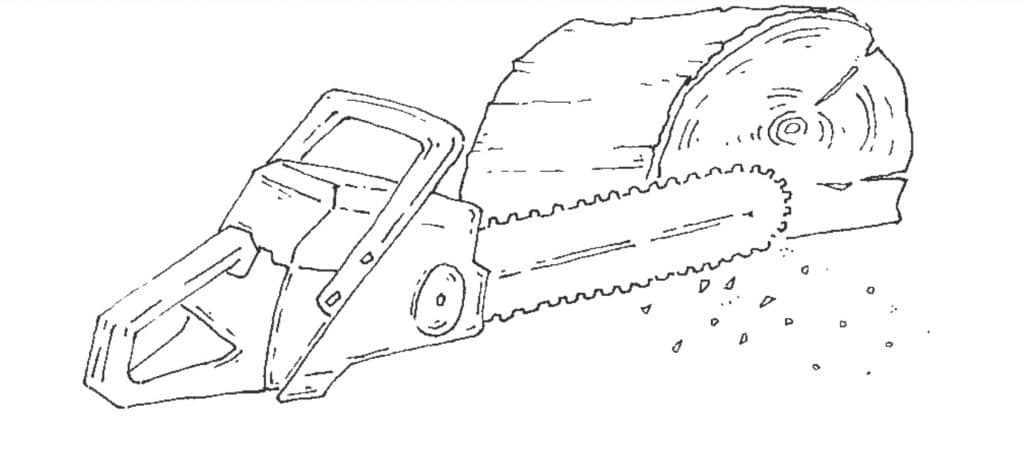

On passe neuf jours en compagnie de ce couple de trentenaires attachants qui se définissent eux-mêmes non pas comme des « baba cool » mais comme des « baba speed » (p. 18), tellement leur quotidien est chargé de tâches multiples et chronophages pour maintenir leur maisonnée à flot. Traite des animaux, tronçonnage du bois, préparation des repas, confection du pain, discussion au sein du couple, moments d’éducation : tant le « travail de subsistance » (p. 7) que le « parlement ménager » (p. 430) – soit le temps passé au sein du ménage à échanger et arbitrer des choix – sont restitués minute par minute, à la manière d’un scenario documentaire.

Chaque jour, G. Pruvost consigne tout depuis sa position d’enquêtrice, avec son carnet, son crayon et sa montre, dormant dans une roulotte à quelques encablures de la yourte.

Le choix du récit journalier est ancré dans la restitution du quotidien, car « c’est dans la quotidienneté que s’éprouve la crédibilité politique des alternatives »

Cette minutie, attentive aux menus détails comme aux minutes passées au sein d’une maisonnée constituée de « Florian et Myriam (38 et 37 ans), deux vaches, deux chèvres, six brebis, douze ruches, une cinquantaine de poules, un panneau solaire, un vieux tracteur, une machine à coudre, des centaines d’outils, 9 hectares de friches et de bois et quatre hectares de prairie qu’on leur prête » (p. 13), est bien plus qu’une lubie d’une chercheuse en quête de totalité. Le choix de la monographie répond à une entreprise théorique : témoigner d’un mode de vie fortement ancré dans la (re)production de la subsistance qui n’est que très peu renseignée. Le choix du récit journalier est ancré dans la restitution du quotidien, car « c’est dans la quotidienneté que s’éprouve la crédibilité politique des alternatives » (p. 17). La journée a donc été choisie comme l’unité d’observation la plus ajustée pour rendre compte de l’enchevêtrement – ou plutôt de l’accumulation démentielle – des tâches.

L’accès aux enquêté·es est rendu possible par la connaissance du terrain par G. Pruvost, par une « culture commune » (p. 15) et des affinités. Mais Florian et Myriam ont des exigences qui leur permettent de passer un contrat tacite avec la chercheuse, en la sommant de « mettre au jour les rouages de leur installation, sans enchantement ni misérabilisme » au prisme d’une « justice descriptive » (p. 15).

G. Pruvost leur propose de les suivre comme leur ombre, pour ne rien manquer de la multiplicité de leur micro-gestes. Elle se fait « scribe de leur labeur quotidien » (p. 17) en prenant des notes sur le vif, du lever au coucher, jusqu’à l’épuisement, plusieurs jours d’affilée : une sorte d’« ethnographie intensive » (p. 18) des alternatives néopaysannes extensives.

De l’aveu même de l’auteure, cette « expérience graphomaniaque » nous met « au ras des événements » (p. 18). Il ne s’agit pas seulement d’une observation méticuleuse consignée dans un journal d’enquête publié in extenso, mais d’un carnet de terrain réécrit et étoffé à plusieurs reprises : ajout de détails et de liant, restitution des émotions palpables des autres et de son intériorité…

Cette mise en récit vétilleuse happe pourtant le·a lecteur·ice. Le talent de conteuse de G. Pruvost est au service des enquêté·es-personnages et des lieux-décors : il nous fait partager une tranche de vie et le goût des tranches de pain. Son art de la narration mêle un savoir-faire de diariste – l’art du journal intime – et la méthode de la « description dense »2 (p. 19). Il se limite aux choses dites et vues conformément aux méthodes qu’elle a choisies au sein des sciences sociales, mais s’étoffe grâce à une plume et un style qui ont la capacité de tisser finement les mots les uns aux autres.

Inventorier tous les biens meubles et immeubles, les transactions financières, les circulations en nature, les temps d’activité pour rendre compte de ce que les « gens prennent en compte » et donc de ce qui compte pour eux.

On finit ces pages avec la démonstration en acte que ce type d’expérimentations déjoue les stéréotypes qui lui sont accolés : un mode de vie ancré dans le quotidien mais politique ; dans lequel la poly–activité est chronophage et nécessite de jongler entre de multiples tâches et savoir-faire ; dans lequel le bricolage, la débrouille et l’entraide relèvent plus de l’interdépendance que de l’autonomie ; et dans lequel il fait bon vivre malgré des revenus considérés par l’INSEE comme faibles.

Des chiffres et des lettres : quantifier la vie des paysan·nes-artisan·es

La deuxième partie, intitulée « Kaléidoscope ethnocomptable de la maisonnée » est peut-être la plus déroutante, mais aussi la plus originale. Elle n’est constituée que de tableaux : 61 tableaux ethnocomptables font l’inventaire des ressources, des charges, des relations et des temporalités de Florian et Myriam pour l’année 2013.

Liant habilement le récit (conter) à l’ethnocomptabilité (compter), cette partie a pour finalité de « donner de la consistance scientifique et politique à des expériences méconnues à cette échelle » (p. 22) à travers des opérations de quantification. Elle utilise la passionnante méthode de l’ethnocomptabilité, forgée par l’historien et sociologue Alain Cottereau dans la lignée d’enquêtes – alors pionnières en sciences sociales et désormais accessibles en ligne3 – menées dans le second XIXe siècle en France, mais aussi en Angleterre, en Sibérie et en Chine, auprès de ménages ouvriers, paysans et artisans.

Le principe est d’inventorier tous les biens meubles et immeubles, les transactions financières, les circulations en nature, les temps d’activité pour rendre compte de ce que les « gens prennent en compte »4 et donc de ce qui compte pour eux. En s’intéressant à tous les types d’échanges, l’économie est réencastrée dans la sphère domestique, politique et professionnelle.

Il est intéressant de noter que cette méthode a été mise place à une époque charnière où l’économie de subsistance était progressivement remplacée par la société de consommation-production et que G. Pruvost l’utilise pour décrypter un mouvement inverse – certes minoritaire – deux siècles plus tard : l’entreprise théorique et méthodologique s’articulent de manière magistrale.

La maisonnée est définie comme « un lieu avec des habitants et habitantes pas nécessairement apparentés, ni exclusivement humains. Bâtis, animaux, végétaux, outillage, esprits des lieux en sont des membres à part entière »

C’est d’autant plus pertinent que les enquêté·es, Myriam et Florian, sont constamment attentifs au sens des proportions : se positionner pour l’achat d’hectares de terres qui sont chères mais à proximité ? Avoir quelques bêtes en plus qui demandent de l’entretien mais apportent du lait et des liens ? Faire la vaisselle à l’eau chaude alors qu’elle est rationnée ? Combien de temps charger son téléphone et son ordinateur à l’unique prise connectée au panneau solaire ?

Iels se prêtent volontiers au jeu de l’ethnocomptabilité, qui demande une implication forte des enquêtée·es, à la fois parce qu’iels ont constamment des ordres de grandeur en tête, mais aussi parce qu’iels partagent avec leur enquêtrice une position « statactiviste »5, celle de batailler contre les chiffres fallacieux ou hors-sol par des chiffres plus ajustés et utiles.

Lire aussi sur Terrestres : Aurélien Berlan, « Autonomie : l’imaginaire révolutionnaire de la subsistance », novembre 2021.

La plongée dans les tableaux a quelque chose de vertigineux ou de « kaléidoscopique » pour reprendre le terme de G. Pruvost. Chiffres et lettres se côtoient : « contes et comptes sont les deux faces d’une même pièce » (p. 30). Parcelles, habitat, eau, gaz, électricité, chauffage, lessive, mobilier, vaisselle, appareils, vêtements, livres, outillage, matériel, machines agricoles, gains et frais de la boulangerie, du maraîchage, du poulailler et des animaux, récoltes… absolument tout est passé au crible de l’ethnocomptabilité.

C’est la « maisonnée entière » qui est mise en chiffres, définie comme « un lieu avec des habitants et habitantes qui ne sont pas nécessairement apparentés, ni exclusivement humains. Bâtis, animaux, végétaux, outillage, esprits des lieux sont des membres à part entière de la maisonnée. » (p. 13). Contrairement à des tableaux chiffrés uniquement constitués d’évaluations monétaires, de nombreuses évaluations en nature – reposant par exemple sur le temps de travail – sont présentes. La charge mentale, le troc, les dons, les échanges de services et les relations sociales nécessaires pour acquérir les biens sont consignés.

Au premier abord austères, les tableaux sont émaillés de détails singuliers qui donnent au lecteur·ice une autre manière de se familiariser avec les membres de la maisonnée. On y découvre leurs lectures, où sont surreprésentés les guides de plantes sauvages. Le nombre de mois où iels sont autonomes en bocaux et conserves (12 mois) et en légumes frais (9 mois), mais aussi ce qu’iels donnent à la famille, aux copain·es et aux voisin·es. Les kilos de miel produits par leurs ruches (107 kg), le nombre d’œufs pondus par leurs poules (2 488). Comment la cire d’abeille permet de fabriquer la pommade pour le soin des mamelles des vaches. Mais aussi la vigilance quotidienne que demande l’installation de systèmes d’irrigation au goutte à goutte dans le tunnel maraîcher. Le regret de l’absence de hangars car 800 kg de pommes de terre ont dû être jetés en une année faute de lieu de stockage.

Cette analyse ethnocomptable permet aussi à G. Pruvost de proposer une rhythmanalyse des temps de Myriam et Florian, à la manière d’Henri Lefebvre6. Temps de travail, de repos, d’activités, autant que le rapport des enquêtée·es à ces temps (subis, appréciés, distendus, saisis, passés ensemble ou non, proches ou loin du domicile…), permettent d’évaluer le mode de vie très « speed » de ces babas qui sont loin d’avoir ralenti en ayant choisi un mode de vie alternatif, malgré une capacité à « décélérer » (p. 424) en prenant par exemple le temps d’observer un pic épeiche après avoir coupé du bois ou de jouer avec leur fille tout en s’occupant des bêtes.

De la yourte à l’archipel, sociologie des alternatifs

La troisième partie « Le métier de vivre autrement » est dédiée à l’analyse sociologique du « réseau d’interconnaissance alternatif » (p. 349). Pour G. Pruvost, c’est la « politisation du moindre geste » (p. 349) qui rassemble les personnes enquêtées, soit la superposition, selon les théoriciennes féministes, des pratiques productives, reproductives et politiques.

Le couple de paysan·nes-boulanger·es et les alternatifs de Valondes – toponyme fictif pour désigner le village où la chercheuse réalise son enquête – qui gravitent dans cette nébuleuse écolo-libertaire penchent du côté de la réinvention de la vie quotidienne. L’auteure y raconte comment leurs pratiques participent d’une « politisation du territoire » (p. 356) caractérisée par un ancrage fort à plusieurs niveaux, depuis la maisonnée jusqu’à la participation – plus faible – à des mouvements sociaux, en passant par le maillage des dynamiques locales.

L’expérience fondatrice qui a fait choisir une vie à la fois hors norme et sobre est souvent un voyage marquant loin de l’Europe, qui a permis une rencontre avec une « écologie des pauvres »

La caractérisation des alternatifs en lien avec leur socialisation antérieure et leurs bifurcations de vie permet de battre en brèche un certain nombre de clichés. Ni enfants des classes ouvrières, ni des classes moyennes éduquées et des professions intellectuelles, les alternatifs de Valondes mélangent enfants de parents ingénieurs et petits agriculteurs, enfants de parents médecins et mécaniciens.

Près de la moitié ont grandi à la campagne, les autres dans des villes petites et moyennes : les Franciliens sont des exceptions. Elles et ils ne sont pas des « néos », mais plutôt des jeunes du coin qui se sont écologisés, car beaucoup ont grandi dans le département ou la région et y maintiennent des liens familiaux. Leur jeunesse a été marquée par une pratique associative et une éducation religieuse catholique de gauche, plutôt que par des manifestations et du militantisme. L’expérience fondatrice qui les a fait choisir une vie « tout à la fois hors norme et extrêmement sobre au regard de la surconsommation moderne » (p. 359) est souvent un voyage marquant loin de l’Europe, qui a permis une rencontre avec une « écologie des pauvres7 ».

Leur implantation relève d’une tactique majoritaire : celle de l’achat de petites parcelles pour s’installer. S’il n’y a pas de rejet de la propriété, les usages de ces terrains ne ressemblent pas aux usages habituellement associés à la propriété privée : un « archipel de terrains privés » (p. 373) sont mis à disposition selon des arrangements reposant sur la confiance et l’interconnaissance qui distinguent droits de propriété et droits d’usage. Les terres des uns sont les jardins de celles et ceux qui n’en ont pas : la sociabilité intense de ces lieux crée des formes de propriétés privées « hospitalières » (p. 378).

L’enquête révèle ainsi une étroite complémentarité entre les « installés » (p. 379), paysans sédentaires en microfermes permacoles, et les « nomades »8 qui naviguent entre plusieurs lieux. Le capital d’autochtonie d’une partie des alternatifs permet à l’ensemble du groupe de bénéficier d’une certaine tolérance.

La vie en habitat léger est aussi une caractéristique marquante du mode de vie de ces alternatifs, qui combine approches anti-tech et low-tech. Dans cette analyse, G. Pruvost articule le récit ethnographique avec les tableaux ethnocomptables et l’analyse sociologique, montrant comment la réinvention du quotidien est marquée par la multiplicité des embranchements dans la vie matérielle pour satisfaire « l’impératif d’écologisation et l’évitement de la grande distribution » (p. 389).

Loin d’être autarcique, ce mode de vie est ancré dans des interdépendances fortes avec tout un réseau d’entraide familial, vicinal et amical

Si personne n’échappe à la modernité technique, chaque choix est pavé de longues discussions au sein du « parlement ménager » (p. 430) pour arbitrer. La « provenance des objets et les implications écologiques du moindre choix technique sont […] passés au crible de l’impératif de relocalisation radicale du geste artisanal » (p. 393), ce qui explique peut-être pourquoi les dépenses vestimentaires parmi les plus onéreuses de Myriam sont des habits confectionnés par une amie couturière (tableau n°11, p. 280).

Loin d’être autarcique, ce mode de vie est ancré dans des interdépendances fortes avec tout un réseau d’entraide familial, vicinal et amical : aller faire une machine et prendre une douche chez les parents ; stocker sa viande dans le congélateur du voisin ; aller charger son téléphone chez des copains. Il repose en revanche sur beaucoup de bricolage et de débrouille, qui favorise les alternatifs sachant mettre les mains dans le cambouis (les profils formés en sciences humaines et sociales sont très minoritaires), et sur beaucoup de récup’, de réparation et de réemploi, paradoxalement permis par l’abondance de biens de consommation déclassés. Au final, les alternatifs ne font pas table rase, mais pratiquent une « modernité choisie » (p. 406) péricapitaliste9.

Ces paysans-artisans travaillent à gagner un peu d’argent : contrairement aux clichés, peu bénéficient du RSA et beaucoup gagnent leur vie grâce à la polyactivité. L’artisanat boulanger constitue réellement leur « gagne-pain » (p. 411), permettant de dégager un petit bénéfice, mais aussi de profiter de la sociabilité lors de la vente hebdomadaire du pain sur le marché de Valondes.

Si chaque « ligne de compte » (p. 411) compte pour le couple de paysans-boulangers, la réduction de leurs besoins en argent, liée à leur mode de vie, leur permet de trouver un équilibre économique reposant sur des gains en nature et des gains monétaires. Contre la spécialisation professionnelle et le principe de rentabilité, les choix d’activités sont effectués dans la perspective de la subsistance : avec des animaux, des terres en maraîchage en sus d’une activité de boulangerie.

Cet attelage permet de faire maisonnée dans une interdépendance humaine et non-humaine : les pommes de terre non collectées sont broyées pour enrichir la terre ; les invendus sont donnés aux poules dont les plumes permettront de fabriquer un édredon. La maisonnée de Myriam et Florian est ancrée dans un réseau « d’entre-subsistance » (p. 436) intégrant plusieurs dizaines, voire centaines, de personnes, d’organisations, de lieux marchands : un concept particulièrement fécond déjà façonné par l’auteure dans le premier tome.

La maisonnée de Myriam et Florian est ancrée dans un réseau « d’entre-subsistance » intégrant plusieurs dizaines, voire centaines, de personnes, d’organisations, de lieux marchands

Enfin, cette partie permet aussi de sortir d’une vision dichotomique entre une écologie domestique dépolitisée et une écologie politique connectée aux mouvements sociaux. G. Pruvost y explore les « zones de contact entre luttes feutrées et luttes frontales » (p. 442). Du côté du répertoire des luttes feutrées, l’écologie vivrière du quotidien participe à être « en mode démo » (p. 443) pour transmettre ses savoir-faire et « destituer la norme de la marchandisation du savoir » (p. 445), à commercer local, à s’investir dans les espaces publics intermédiaires comme la Confédération paysanne ou les CIVAM.

Si les alternatifs de Valondes n’ont pas expérimenté de confrontations directes avec les forces de l’ordre, et que l’État apparaît parfois lointain, ils restent surveillés. Plaintes pour constructions illicites et habitat léger, dénonciation de vente de pains sans habilitation, criminalisation de la « mauvaise mère » vivant dans un lieu estimé impropre pour élever un enfant : les alternatifs du coin ont dû faire preuve d’un « art de la persistance » (p. 459) pour traverser ces épreuves.

Quant aux liens avec les luttes frontales, notamment avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ils passent par une action en réseau, car la pluriactivité paysanne est difficilement compatible avec des investissements militants nomades et mobiles. Coller des autocollants « Non à l’aéroport », placer des banderoles dans son champ, s’abonner à une liste mail ou organiser un carnaval sont autant de gestes de soutien qui montrent les liens directs et indirects de bocage à bocage.

Maisonnées des champs, maisonnées des villes ?

On ressort de la lecture extrêmement enrichi·e de récits évocateurs, d’analyses pointues et pertinentes, et de concepts percutants qui font voir autrement la vie moderne et ses possibles bifurcations. Avec la publication de ces deux ouvrages, G. Pruvost a imposé une nouvelle manière de dire et de penser les alternatives radicales rurales contemporaines, paysannes et artisanales. Loin de séparer l’exploration théorique du geste empirique, le feuilletonage de son enquête trouve son liant dans la « théorie ancrée » (grounded theory) : les théories convoquées sont issues de l’enquête empirique, tandis que les alternatives servent de tamis pour sélectionner et relire le corpus de textes.

Les deux tomes, les parties et les méthodes se répondent de manière presque harmonique, à condition d’accepter de se perdre parfois dans le bruissement incessant de la quotidienneté. Si G. Pruvost sait si bien conter ce qui compte, il y a fort à parier que ses deux ouvrages seront de ceux qui compteront dans les sciences sociales.

Lire aussi sur Terrestres : Geneviève Pruvost, « Changer d’échelle : penser et vivre depuis les maisonnées », février 2022.

S’il y a énormément de matière à discussions dans ce livre buissonnant, j’aimerais le discuter à partir de mon point de vue situé. Celui d’une géographe travaillant depuis dix ans sur les alternatives agri-jardinières dans les quartiers populaires des métropoles, notamment en région parisienne. Et ce afin d’engager le débat avec l’auteure autour d’une question qu’elle pose en conclusion : « Qui peut maisonner ? » (p. 471) et à laquelle j’ajouterais celle-ci : « Dans quels territoires peut-on maisonner ? ». À quelles conditions est-il possible de faire maisonnée, et pour qui ?

Geneviève Pruvost a imposé une nouvelle manière de dire et de penser les alternatives radicales rurales contemporaines, paysannes et artisanales

S’il n’est pas nécessaire d’être diplômé ou héritier, il est clair que mis à part quelques profils atypiques, les néopaysans radicaux ne sont pas racisés : « on reste loin du brassage social de certains quartiers urbains » (p. 473) reconnaît la sociologue. Il est aussi patent que l’éloignement des grandes métropoles favorise l’essor de ce réseau d’alternatifs, notamment car le foncier y reste accessible. Mais pour qui ? Si le foncier agricole y est peu cher, l’achat ou la location sont encore plus fermés aux personnes racisées qu’aux alternatifs « chevelus ». Les populations urbaines, et notamment celles racisées et populaires, peuvent-elles maisonner là où elles vivent ? Celles et ceux qui veulent ou doivent rester en ville, ou dans leur giron, sont-elles condamnées à la vie moderne de la production-consommation ?

Les métropoles, et dans une moindre mesure les villes, sont esquissées dans l’ouvrage comme des territoires peu hospitaliers pour les maisonnées et le travail de subsistance au quotidien. Premièrement parce que l’urbain est un processus de destruction des milieux de vie. Dans les villes et les régions industrialisées et tertiarisées, « être privé d’action vivrière directe sur son milieu de vie est un état structurel » (p. 475). Dans ces conditions, difficile de généraliser ou à tout le moins de massifier des habitats-ateliers-terrains en prise avec leur milieu de vie. En ce sens, la séparation entre villes et campagnes a entériné une « rupture métabolique » qui a coupé les flux de matières entre ces territoires et aliéné le rapport des urbains aux ressources10.

Deuxièmement, les maisonnées se glissent dans les interstices du marché foncier rural où il reste des friches, des parcelles et des fermettes à prix très modiques. Or les métropoles, dont les politiques urbaines reposent sur l’« attractivité », sont caractérisées par des marchés fonciers et immobiliers « tendus », élevés et concurrentiels. Dans les enquêtes que j’ai mené, les alternatives agri-jardinières sont cantonnées à des contrats de location temporaires, loin de la propriété parfois acquise dans les alternatives rurales. S’y loger, à moins d’avoir hérité ou de de pratiquer le squat, requiert souvent de rester dans le salariat.

Troisièmement, le régime d’interconnaissance en zone urbaine est plus faible qu’en zone rurale, en raison d’une moindre autochtonie et d’une forte densité de population, alors qu’il est essentiel pour garantir une « entre-subsistance ».

Quatrièmement, la capacité de l’État et de ses services à exercer son contrôle est plus fort dans les métropoles, bien qu’il soit loin d’être absent dans les zones rurales. D’ailleurs l’habitat léger en ville fait les frais de ce régime de criminalisation de l’habitat non sédentaire, d’autant plus qu’il est souvent associé aux gens du voyages11.

La séparation entre villes et campagnes a entériné une « rupture métabolique » qui a coupé les flux de matières entre ces territoires et aliéné le rapport des urbains aux ressources

Les métropoles sont-elles alors condamnées à abriter les luttes frontales, les luttes feutrées étant mieux à même de se déployer dans certains espaces ruraux ? Une « écologie liée » (p. 354) est-elle possible en ville, malgré la dégradation et la déconnexion du milieu de vie ? De nombreux travaux sur les alternatives agri-jardinières urbaines12 montrent aussi l’existence d’un archipel de jardins, d’ateliers, de squats, de tiers-lieux qui tissent des liens d’entre-subsistance, politisent leurs gestes, bricolent pour se désencastrer de la vie moderne. La reconnexion avec leur milieu de vie permet d’atténuer la rupture métabolique, par exemple en rebouclant les cycles de matières en fabriquant du compost13.

Mais force est de constater qu’à part de rares lieux qui sont habités-jardinés-politisés, comme le squat maraîcher des Lentillères à Dijon, véritable maisonnée urbaine14, ces alternatives recouvrent des niveaux d’autonomie (agricole, alimentaire, énergétique, artefactuelle) et de désaliénation de la production-consommation éminemment plus faibles que les paysan·nes-boulanger·es de Valondes. Une autre différence majeure étant que ces alternatives urbaines sont plus rarement des lieux de vie, maintenant la séparation entre habiter et produire.

L’entraide, la débrouille, la solidarité et la sociabilité des alternatifs ruraux sont en fait aussi typiques des habitant·es des quartiers populaires

Peut-être faut-il trouver d’autres formes de « politisation du territoire » qui permettent de pousser le curseur de l’entre-subsistance des alternatives urbaines plus loin ? À l’échelle des quartiers et des communes, beaucoup d’arrangements15 permettent ainsi aux un·es et aux autres de cultiver des potagers en ville, de se prêter des outils et des semences, de réparer des voitures. L’entraide, la débrouille, la solidarité et la sociabilité des alternatifs ruraux sont en fait aussi typiques des habitant·es des quartiers populaires16, reconnaît G. Pruvost.

Comme je l’ai expérimenté dans mes enquêtes sur le jardinage collectif en Seine-Saint-Denis, les catégories populaires et les personnes racisées sont très actives dans les potagers de subsistance que sont les jardins ouvriers et y expriment des savoir-faire, souvent hérités de parcours migratoires depuis les espaces ruraux vers les métropoles. Les jardinier·es y cultivent des espèces appréciées au sein de leurs cultures alimentairescomme le choy sum pour les Chinois·es, la menthe pour les Maghrébin·es, les cristophines pour les personnes caribéennes ou les choux palmiers pour les Portugais·es. L’autoproduction leur permet d’accéder à des légumes avec peu ou pas de produits phytosanitaires, onéreux dans les circuits d’approvisionnement conventionnels.

Pour penser un quotidien politique par-delà les villes et les champs, faut-il empaysanner les métropoles qui terrassent les milieux de vie ? Banlieusardiser les campagnes encore largement fermées aux personnes racisées ? Sans forcément les détailler, plusieurs pistes tirées du livre de G. Pruvost semblent fécondes pour réfléchir à ces questions.

D’abord l’attention à l’ancrage dans le territoire proposé me paraît essentielle à la fois pour insérer les maisonnées et quartiers dans leur communauté biotique proche et pour les penser au sein des dynamiques locales et de mouvements sociaux plus larges. J’ajouterais l’importance de la compléter par une approche de géographie sociale qui permet de distinguer les campagnes et les villes dans toute leur diversité socio-spatiale17, par-delà des divisions parfois stériles – y compris en géographie électorale et leur importation dans le champ politique où il s’agirait de réconcilier la « France des bourgs » et la « France des tours ».

Pour penser un quotidien politique par-delà les villes et les champs, faut-il empaysanner les métropoles qui terrassent les milieux de vie ?

Ensuite, réfléchir à une « politique de la parcelle » (p. 6) qui permet de corréler le droit à la terre et à l’eau à la citoyenneté, où que l’on habite. Une conquête pour l’instant modeste faute de réforme foncière d’ampleur, mais potentiellement ambitieuse, à laquelle s’attellent les collectif Reprises de terre18 ou les Soulèvements de la terre19. Car dans les zones rurales comme urbaines les alternatifs se retrouvent avec la portion congrue des terrains : enclavés, mal localisés, pollués…

Enfin, la massification des alternatives, le démantèlement du complexe agro-industriel – et la bataille contre l’extrême droite – ne se feront pas sans les classes populaires et racisées. Des « utopies réelles20 », comme celle portée par l’Association accueil agricole et artisanal (A4), un réseau d’entraide au carrefour des luttes de l’immigration, de l’antiracisme, des mouvements paysans et écologistes21, me paraissent fécondes à cet égard. Former des alliances d’interconnaissance et d’entre-subsistance par-delà les logiques affinitaires pour prendre la clef des champs comme celle des villes.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Tous les toponymes et patronymes sont anonymisés par G. Pruvost pour des raisons de préservation des enquêté·es, en ces temps de répression brutale des dits « éco-terroristes ». Une version non anonymisée du récit sera reversée aux archives et pourra un jour être publiée dans son intégralité (p. 31).[↩]

- Clifford Geertz, « La description dense. Vers une théorie interprétative de la culture », Enquête, no 6 (1998): 73‑105.[↩]

- Voir le site https://ouvriersdeuxmondes.huma-num.fr/.[↩]

- Alain Cottereau et Mokhtar Mohatar Marzok, Une famille andalouse : Ethnocomptabilité d’une économie invisible (Saint-Denis: Editions Bouchène, 2012).[↩]

- Isabelle Bruno, Emmanuel Didier, et Julien Prévieux, Statactivisme : comment lutter avec des nombres (Paris: Zones, 2014).[↩]

- Henri Lefebvre, Éléments de rythmanalyse – et autres essais sur les temporalités, Rhizome (Paris: Eterotopia France, 2019).[↩]

- Joan Martinez-Alier, L’écologisme des pauvres : une étude des conflits environnementaux au sud (Les petits matins, 2014).[↩]

- Mathis Stock, « L’hypothèse de l’habiter poly-topique : pratiquer les lieux géographiques dans les sociétés à individus mobiles. », EspacesTemps.net, 2006, https://www.espacestemps.net/articles/hypothese-habiter-polytopique/.[↩]

- Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde. Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme (Paris: La Découverte, 2017).[↩]

- John Bellamy Foster, Marx Écologiste, 1re éd. (Paris: Amsterdam, 2011).[↩]

- William Acker, Où sont les « gens du voyage »? Inventaire critique des aires d’accueil (Editions du commun, 2021).[↩]

- Flaminia Paddeu, Sous les pavés, la terre : agricultures urbaines et résistances dans les métropoles, Anthropocène Seuil (Paris: Éditions du Seuil, 2021); Laurence Granchamp et Sandrine Glatron, Militantismes et potagers (Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2021).[↩]

- Nathan McClintock, « Why Farm the City? Theorizing Urban Agriculture through a Lens of Metabolic Rift », Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3, no 2 (2010): 191‑207.[↩]

- Le Quartier Libre des Lentillères désigne 8 hectares de terres maraichères dans le centre de Dijon occupées, habitées et cultivées depuis 2010 par des habitant·es et militant·es opposé·es à un projet d’écoquartier porté par la municipalité. Voir Clément, Marika et Pierrick, « Aux Lentillères, occuper pour protéger les terres et faire vivre un quartier autogéré », in Collectif Asphalte, Tenir la ville. Luttes et résistances contre le capitalisme urbain (Ronchin ; Les Etaques, 2023).[↩]

- Ségolène Darly et al., « Nouveaux arrangements fonciers pour citadins sans terre : émergence d’acteurs intermédiaires dans la relation propriété-usage des jardins privés de la métropole », Géographie, économie, société 23, no 4 (2021): 367‑86.[↩]

- Collectif Rosa Bonheur, La ville vue d’en bas : travail et production de l’espace populaire (Paris: Amsterdam, 2019).[↩]

- Pierre Pistre, Renouveaux des campagnes françaises : évolutions démographiques, dynamiques spatiales et recompositions sociales, thèse de géographie (Université Paris-Diderot, 2012) ; Greta Tommasi, Vivre (dans) des campagnes plurielles. Mobilités et territoires dans les espaces ruraux. L’exemple du Limousin et de la Sierra de Albarracin, thèse de géographie (Université de Limoges, 2014).[↩]

- Collectif Reprise de Terres, éd., « Ces terres qui se défendent », Socialter n°15 (Paris: Socialter, 2023).[↩]

- Les Soulèvements de la Terre, éd., Premières secousses (Paris: la Fabrique éditions, 2024).[↩]

- Erik Olin Wright, Utopies réelles, L’horizon des possibles (Paris: la Découverte, 2017).[↩]

- Voir le site internet d’A4 : Association d’Accueil en Agriculture et Artisanat, https://a4asso.org/.[↩]