Le 5 mars dernier, le New York Times révélait au monde l’implacable verdict : un comité de géologues a voté contre l’officialisation de l’Anthropocène en tant que nouvelle époque géologique succédant à l’Holocène, commencé il y a 11 700 ans. Ces scientifiques se sont donc opposé·es à l’inscription de l’Anthropocène dans la Charte internationale de stratigraphie, c’est-à-dire dans ce qui représente la chronologie de l’histoire de la Terre.

Cette sanction met ainsi un coup d’arrêt à un processus qui a commencé il y a presque quinze ans, lorsqu’un groupe de géologues, l’Anthropocene Working Group (AWG) s’est constitué pour évaluer la pertinence spécifiquement géologique de cette idée. Mais ce refus n’est-il pas pour le moins étrange ? Car, pour nous autres profanes, de nombreux échos semblaient alimenter l’idée que la terre subissait, du fait de certaines manières de l’habiter, des altérations profondes et durables.

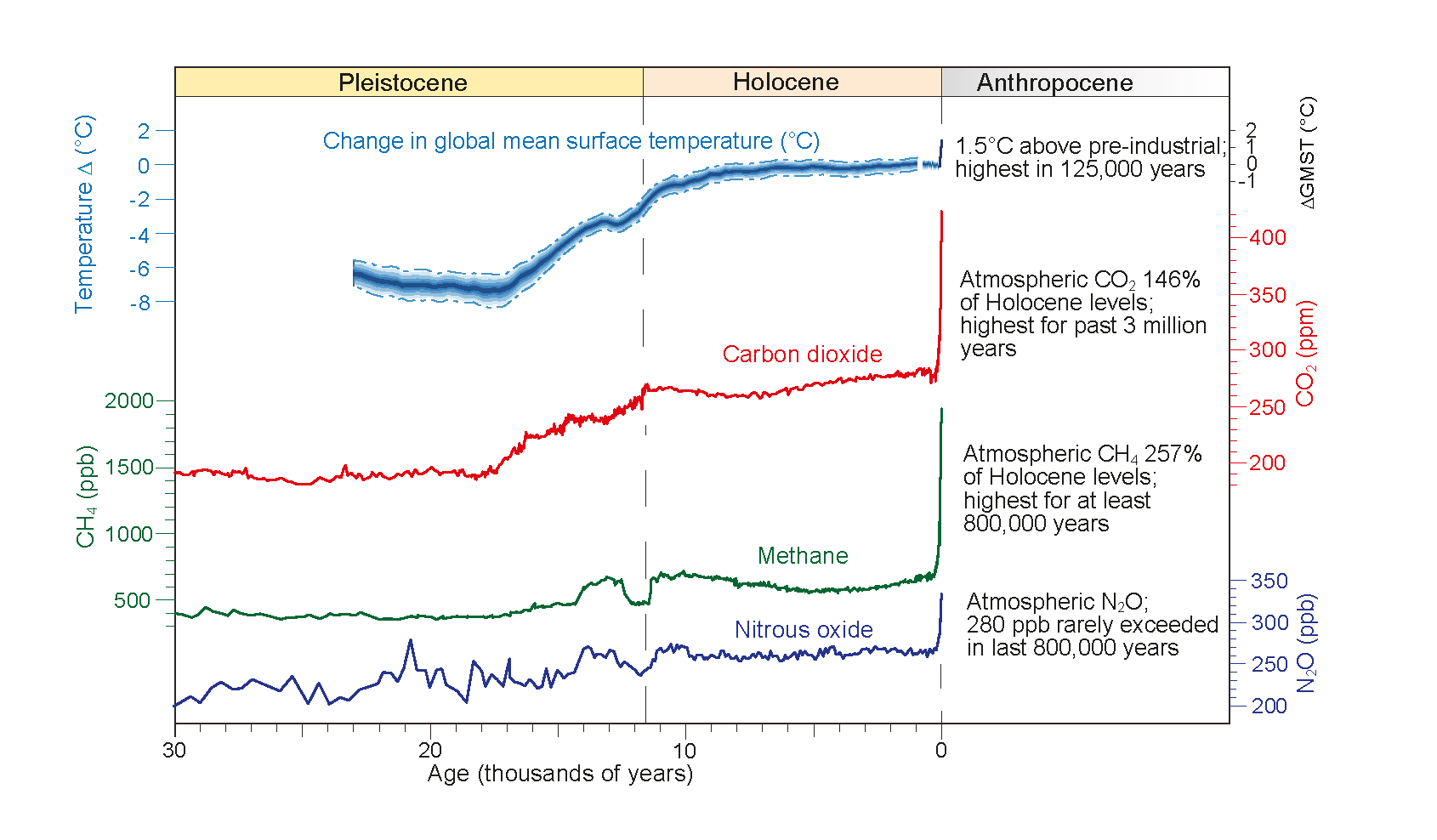

N’a-t-on pas appris à l’orée de cette décennie que le niveau actuel de CO2 dans l’atmosphère est inégalé depuis au moins trois millions d’années, c’est-à-dire avant le Quaternaire et l’apparition du genre homo ? Ne parle-t-on pas de « sixième extinction de masse » pour décrire la destruction du vivant actuelle, qui l’inscrirait donc dans les grandes crises qui ont jalonné, et façonné, l’histoire de la vie ? Les grands cycles de matière (azote, phosphore, carbone, sédiments, etc.) ne sont-ils pas largement dominés par les forçages humains ? N’a-t-on pas compté que le transport de matière effectué par ces hominidés — et surtout par certaines de leurs manières d’habiter — est désormais dix fois supérieur à celui charrié par l’ensemble des fleuves du monde ? Les sociétés industrielles n’ont-elles pas disséminé plus de 350 000 produits de synthèse dans l’environnement, dont certains pourraient très bien être retrouvés par quelque géologue affairée à travailler le sol dans des millions d’années ? Ne serait-on pas autorisé à penser que les 30 000 milliards de tonnes que pèse l’ensemble des artefacts — la « technosphère » — laisseront quelque trace durable au creux des strates ? D’ailleurs, une étude de 2018 n’avait-elle pas montré que le poulet de batterie, dont la masse cumulée surpasse celle de l’ensemble des autres oiseaux sur Terre, serait distinguable anatomiquement et chimiquement dans les sols de futurs lointains ?

Rappelons les caractéristiques de l’Anthropocène, tel qu’il a été proposé par l’Anthropocene Working Group. Pour déterminer un marqueur géologique définissant une nouvelle époque, il faut réunir trois conditions :

- A-t-on affaire à des traces dont la durabilité est certaine ?

- Les changements observés donnent-ils lieu à un signal global ?

- Enfin, ces changements s’étalent-ils dans le temps (diachroniques) ou au contraire arrivent-ils approximativement au même moment (synchroniques) ?

De plus, il faut que la proposition de nouvelle époque soit associée à un lieu particulier, dit « point stratotypique mondial » ou « clou d’or » (golden spike), représentatif du changement d’époque global et dans lequel on puisse extraire les données correspondantes dans la matière même du sol.

La proposition de l’AWG était la suivante : l’entrée dans l’Anthropocène serait marquée géologiquement par le plutonium que les centaines d’essais nucléaires atmosphériques réalisés jusqu’aux années 1960 ont disséminé partout à la surface du globe. C’est en 1952 que le plutonium -239, élément détectable pour au moins 100 000 ans, s’accroît très rapidement dans les relevés, fournissant ainsi un signal clair, bien davantage que le maximum de plutonium en lui-même. Telle était donc la date proposée, car elle était globale, synchrone, clairement identifiable dans le monde entier. Mais il ne s’agit que du marqueur principal. À ce dernier, l’AWG avait associé des dizaines d’autres marqueurs, dits secondaires, allant des gaz à effet de serre aux particules de microplastiques. Enfin, après avoir envisagé une douzaine de sites, le « clou d’or » proposé était le lac Crawford, situé au Canada et dont les propriétés rendent les sédiments particulièrement stables.

Sur ce sujet, lire l’entretien de l’auteur avec la géologue Francine McCarthy « L’Anthropocène dans un lac », janvier 2024.

Or voilà qu’un comité de géologues semble nous dire que tout cela ne compte pas. Mais alors que s’est-il passé ? Que diable faut-il de plus pour importer géologiquement1 ?

Contrairement à une perception encore très répandue sur le rôle et le sens de l’activité scientifique, ce refus ne doit pas être compris comme la Vérité révélée par les porte-paroles de la Terre, mais comme un énoncé situé, spécifique à une communauté de pratique. Parler de communauté de pratique, c’est ici introduire l’idée que nous devons prêter attention à la spécificité de ces pratiques, y compris lorsqu’elles apparaissent étranges ou rébarbatives. Ce qui est précisément le cas de la stratigraphie, discipline qui s’occupe de classer et ordonner le temps géologique à partir du séquencement des strates.

Un temps bureaucratique

Pour bien comprendre le refus de l’Anthropocène, regardons dans quel contexte il s’inscrit. Le temps géologique n’est pas seulement une affaire de strates, mais il est aussi le fruit de longues et rigides procédures bureaucratiques, garantes de l’emboîtement entre les échelles de temps qui le compose. C’est là une dimension aride, mais aussi cruciale de la stratigraphie ; aussi nous faut-il faire preuve de patience pour entrer dans la machinerie des institutions.

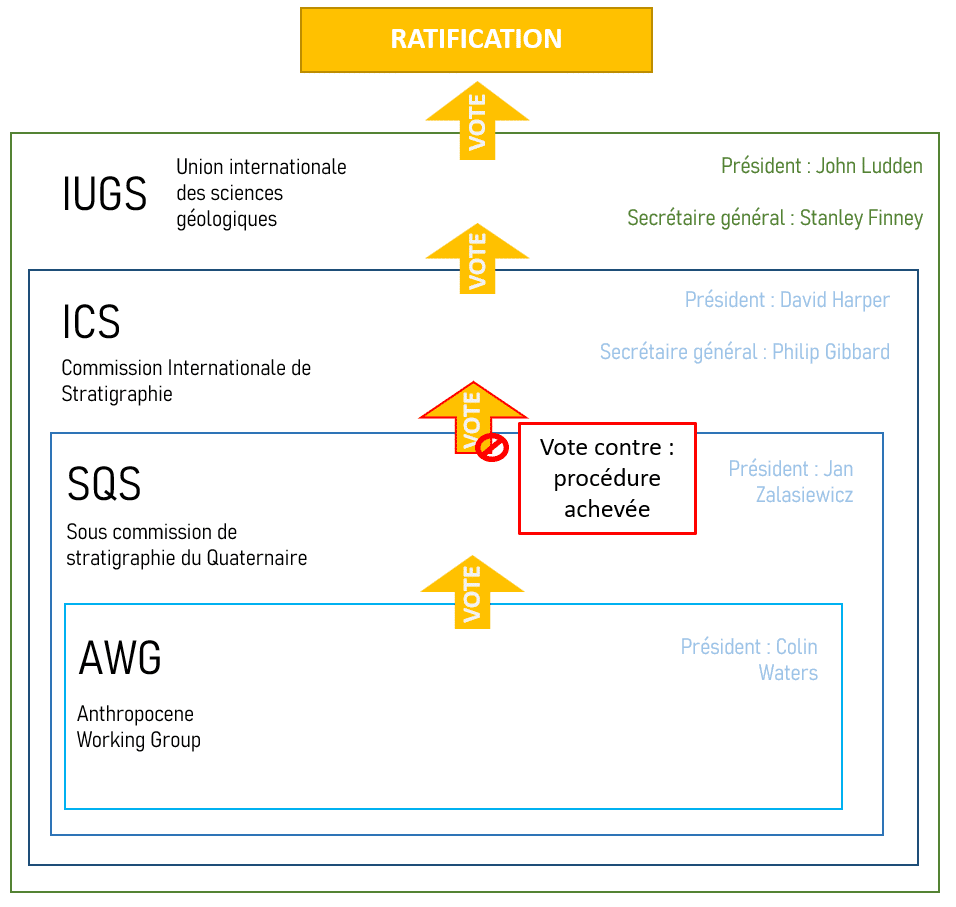

L’institution principale des géologues est l’Union internationale des sciences géologiques dont la création remonte au XIXe siècle. Cette Union scientifique est découpée en commissions, parmi lesquelles se trouve la Commission internationale de stratigraphie. Cette commission s’occupe d’élaborer la Charte internationale de stratigraphie, qui est, comme on l’a mentionné, le document de référence de l’histoire de la Terre. Or cette commission se structure elle-même en sous-commissions correspondant pour la plupart aux grandes unités de temps géologique. Une d’entre elles se focalise sur le Quaternaire, s’étendant de -2,58 millions d’années à aujourd’hui : il s’agit de la Sous-Commission de stratigraphie du Quaternaire. C’est à cette dernière qu’appartient l’Anthropocene Working Group2 (AWG).

Comme illustré dans le schéma ci-dessous, toute proposition d’une nouvelle unité de temps géologique doit suivre un parcours ponctué par une série de votes3. Dans notre cas, c’est la Sous-Commission de stratigraphie du Quaternaire qui a stoppé cette trajectoire : 12 voix contre, 4 pour et 3 abstentions. Son président actuel n’est autre que Jan Zalasiewicz, qui avait auparavant présidé l’AWG pendant plus de 10 ans et qui s’est abstenu de voter en signe de protestation quant aux conditions de délibération4.

Par conséquent, lorsque la presse titre que « les géologues » ou « les scientifiques » auraient rejeté l’Anthropocène, ou que nous ne serions pas dans l’Anthropocène, elle généralise à partir de la « réalité » d’une décision prise par des géologues, et donne le sentiment d’une controverse fermée en bonne et due forme, après que les « faits » eurent parlé d’eux-mêmes5. Mais il s’agit bien plutôt d’un petit comité, simplement légitime dans son rôle attribué par des institutions faites pour que des conventions internationales, et donc communes, existent — et qui stabilise donc une expertise à un moment donné6.

À regarder de plus près ces institutions, un élément nous indique que leur fonctionnement n’augurait rien de bon pour la validation de l’idée d’Anthropocène. En effet, les géologues Philip Gibbard et Stanley Finney en ont été des opposants notoires. À travers leurs articles et autres tribunes, ces scientifiques ont depuis plusieurs années dénoncé le (supposé) dévoiement politique, ou parfois « culturel », que provoquerait l’intrusion de l’Anthropocène dans le temps géologique des stratigraphes, et donc, rappelons-le, dans le référentiel de l’histoire terrestre7. Or ces deux géologues occupent des postes clés de l’édifice bureaucratique de la géo-histoire (voir figure ci-dessus), ce qui laissait entrevoir de longue date un rapport de force largement en défaveur des tenants de l’Anthropocène8.

Ce n’est ni « la science » ni « la géologie » qui se sont prononcées en défaveur de l’Anthropocène, mais un certain rapport de force.

De plus, le vote en lui-même, qui est une procédure s’étalant sur plusieurs semaines, a été controversé. En effet, soutenu par son prédécesseur Martin Head9, Zalasiewicz a soumis début mars une requête pour le faire annuler, invoquant principalement deux raisons. Tout d’abord, le vote a été initié sans son aval. Non seulement cette initiative va à l’encontre de sa fonction de président, mais Zalasiewicz estimait notamment que les éléments en faveur de l’entrée de l’Anthropocène dans la Charte internationale de stratigraphie n’avaient pas été suffisamment examinés par les membres de sa commission. Il aurait fallu selon lui ralentir la procédure pour la mener dans de bonnes conditions scientifiques. De plus, de nombreux membres ayant voté y siègent depuis plus de 12 ans, ce qui est proscrit par le règlement de la Commission internationale de stratigraphie. Si ces règles avaient scrupuleusement été observées, toute la procédure en serait devenue caduque10.

Autre fait remarquable souligné par Zalasiewicz : l’Anthropocene Working Group avait fait la demande que leurs relations avec la Commission Internationale de stratigraphie soient évaluées, compte tenu de leur piètre qualité. Avec l’accord de John Ludden, président de l’Union internationale des sciences géologiques, la Commission de Géoéthique a produit un rapport sur le déroulement des travaux sur l’Anthropocène. En janvier, ce rapport fut remis personnellement à Ludden. Il mettait en évidence les très mauvaises conditions faites au travail de l’AWG et à sa proposition formelle de ratifier l’Anthropocène, et recommandait même la suspension de toute procédure de vote11. Après une réunion du bureau de l’Union en février, John Ludden a pourtant donné… son aval à la poursuite du processus de vote, commencé début février ! Geste intentionnellement cruel ou cruellement maladroit, Ludden n’a pas eu l’obligeance de transmettre ce rapport aux membres de l’AWG qu’après que le résultat du vote a fuité dans la presse le 5 mars12. Finalement, le 20 mars 2024, le bureau de l’Union internationale des sciences géologiques a émis un avis définitif : la bureaucratie du temps géologique rejette bien l’entrée de l’Anthropocène dans l’histoire de la Terre et s’oppose à tout recours. Cette histoire illustre certes de part en part le caractère incertain de la construction des faits. Néanmoins, et c’est plus intéressant dans notre cas : ce n’est ni « la science » ni « la géologie » qui se sont prononcées en défaveur de l’Anthropocène, mais un certain rapport de force, valide à un moment donné, au sein d’une institution historiquement légitime, mais dont les modes de fonctionnement sont arbitraires, contingents et imparfaitement respectés.

Cachez cette politique que nous ne saurions voir !

Ce mauvais accueil dit peut-être quelque chose de plus général sur l’inconfort provoqué par l’idée d’Anthropocène dans la communauté des géologues. Depuis le début des années 2010, on avait pu prendre connaissance des nombreuses critiques adressées à cette idée par les sciences humaines et sociales, scandalisées par l’injuste uniformité de l’anthropos de l’Anthropocène13. Mais on a rarement remarqué que l’AWG a fait face à un autre front, symétrique, se situant du côté de leurs collègues spécialistes des sciences de la Terre, lui reprochant à l’inverse d’être trop politique14, comme l’avait par exemple déjà titré un article de Finney et de sa collègue Lucy Edwards15.

Décidément, en matière de sciences, la bonne politique est celle qui ne dit pas son nom.

Ces positions renvoient à une conception des sciences quelque peu surannée, surtout après plusieurs décennies d’études des sciences, ou science studies. Contre l’argument de la tour d’ivoire, on pourrait rappeler à ces scrupuleux esprits la longue histoire de relations intimes, encore tout à fait active aujourd’hui, entre la géologie et les industries extractivistes ou souligner des enjeux de pouvoirs bien réels16. L’existence des différents bureaux et offices miniers nationaux en est un exemple : leur vocation consiste à cartographier les ressources minières en vue de leur exploitation par une industrie extrêmement polluante et notoirement violente dans de nombreux pays.

Il n’est pas dans mon intention de dénoncer ici des conflits d’intérêts directs et personnels. Il s’agit plutôt d’ouvrir les yeux sur ce qui est nommé ici « politique ». La géologie ne fait-elle pas de politique en cartographiant le lithium présent dans les saumures ou les gisements de kaolin français, le rendant ainsi accaparable par des compagnies minières, détenues par des acteurs internationaux ? Ne connecte-t-elle pas ainsi des intérêts économiques, industriels, politiques ou encore techniques ? Cette politique-là est complètement effacée par la rhétorique de la tour d’ivoire. Financer de nombreuses thèses et travaux par et pour les industries pétrolières ou extractivistes : oui ! Parler d’Anthropocène : impossible !

Décidément, en matière de sciences, la bonne politique est celle qui ne dit pas son nom17.

Événement plutôt qu’avènement ?

Mais ne soyons pas nous-mêmes de mauvaise foi. Car ces reproches ont laissé place à d’autres arguments : plutôt que de bannir l’Anthropocène de la géologie, on a proposé de l’intégrer non pas comme époque, mais comme événement géologique au même titre que la Grande Oxydation ou la Grande Biodiversification ordovicienne, phénomènes complexes s’étalant sur plusieurs dizaines de millions d’années18.

L’argument massue en faveur de cette position est le suivant : les effets de l’activité humaine sur la Terre sont disparates, erratiques dans le temps et l’espace. Ils commencent déjà avec l’extinction de la mégafaune (env. – 134 000), se poursuivent avec la domestication et l’agriculture (-11 700 ans) et les déforestations massives durant les sédentarisations (entre -8 000 et -5 000), connaissent un point d’inflexion incontournable avec la colonisation du continent américain, se prolongent avec l’ère du pétrole et trouvent un nouveau parachèvement dans l’explosion de la consommation des dernières décennies… Bref, les altérations d’origine humaine seraient toutes importantes, mais diachroniques — c’est-à-dire étalées dans le temps. Elles précèdent souvent largement le milieu du XXe siècle et ne donneraient lieu à aucune rupture claire et déterminée globalement dans l’histoire de la Terre, et surtout pas aussi tardivement — comment la durée d’une époque géologique pourrait-elle se mesurer à l’aune d’une vie humaine ?

Cette proposition se double d’un atout stratégique. En effet, à cette position se sont rallié·es des détracteur·ices comme Finney, Gibbard et Edwards, proches des institutions géologiques, mais aussi des scientifiques de divers horizons19 défendant d’autres thèses sur le commencement de l’Anthropocène — thèses qui, précisément, n’avaient guère été retenues par l’Anthropocene Working Group. Considérer l’Anthropocène comme événement géologique laisserait ainsi la voie ouverte aux différentes interprétations et perspectives selon leurs différentes temporalités. Ainsi, passer de l’Anthropocène comme avènement d’une époque géologique à l’Anthropocène comme événement géologique ouvrirait une voie en apparence séduisante pour la pacification de la controverse sur son commencement, au moins dans les sciences dites naturelles.

Mais ce n’est pas tout. Car Gibbard, Finney et leurs collègues nourrissent eux-mêmes les critiques de l’uniformité de l’anthropos de l’Anthropocène, soulignant avec mansuétude l’intérêt du concept d’événement géologique pour des sciences humaines tourmentées par l’idée d’époque géologique d’origine humaine. En effet, considérer l’Anthropocène comme événement géologique, plutôt que comme époque, permettrait de « soulager » les sciences humaines en leur offrant la possibilité d’analyser avec « une plus grande clarté » les différents processus de domination, d’urbanisation, de colonisation, d’industrialisation, etc20. Le concept d’événement géologique a l’insigne avantage de n’avoir qu’une existence informelle et de ne pas s’insérer dans la Charte internationale de stratigraphie. Il n’existe ainsi aucun cadre exigeant un processus de discussion et de décision collectives quant à ses usages ou son contenu. De ce fait, il n’engage aucunement la communauté des géologues et ses institutions. Mais quelle importance après tout ? N’a-t-on pas ici la solution toute trouvée aux controverses interminables, comme le soutiennent notamment Gibbard et Finney ? Ne peut-on pas enfin espérer ce sentiment d’une paix enfin recouvrée, fondée sur la tolérance sereine entre les différentes thèses — et donc les différents acteurs — en présence ?

Des grands malentendus

À rebours de ce qu’affirme un récent texte d’analyse du vote, je ne pense pas que la formalisation stratigraphique de l’Anthropocène soit « cruci[ale] pour les orientations scientifiques et culturelles futures21 ». Tout d’abord, que des géologues décident selon des procédures qui leur sont propres de ne pas entériner l’Anthropocène comme époque géologique n’a en soi rien de scandaleux, car c’est le risque constitutif à toute production de faits que de pouvoir échouer22. Et l’histoire comme la philosophie des sciences ont suffisamment montré que ce risque n’est pas toujours imputable à la faiblesse, aux biais ou aux erreurs des travaux qui en seraient à l’origine.

Si donc contester ici le refus de l’Anthropocène n’aurait guère de sens, il me semble que toute cette histoire est marquée par de profonds malentendus ainsi qu’une attente démesurée à l’endroit du travail de l’Anthropocene Working Group.

L’AWG n’a eu de cesse d’expliquer que l’enjeu du commencement de l’Anthropocène n’a jamais été de savoir à quel moment des activités humaines commençaient à être significatives, même au niveau global. Ce qui compte c’est de pouvoir trouver un signal clair, global et synchrone, marquant un changement systématique du fonctionnement de Terre. En principe, la nature de ce signal peut n’avoir aucun rapport avec la nature de ce changement, dès lors qu’il remplit ces conditions — et qu’il permet de marquer ce changement bien réel. Donc reprocher par exemple à l’Anthropocene Working Group de faire de l’Anthropocène un âge de l’atome, ou une époque de la société d’après-guerre, passe tout à fait à côté de son objet : ce n’est que de manière incidente que le plutonium 239 constitue le signal le plus pratique et omniprésent sur Terre pour notre affaire. Ce signal n’est utilisé que comme un signe, désignant un changement systématique, et pouvant être aisément repérable dans des carottages et des analyses chimiques, et non pas pour conférer une signification principale à l’Anthropocène.

Ensuite, l’Anthropocene Working Group a toujours reconnu le caractère multiple, dans le temps et l’espace, de l’influence humaine sur la Terre. Mais cette influence, si grande qu’elle ait pu être par le passé, est d’une autre nature que ce qu’il s’agissait d’incarner par l’idée d’Anthropocène. La figure ci-dessous l’exprime assez clairement. Toutes les modifications dites « anthropiques » de la surface du globe, ou même de son atmosphère, sont encore une fois bien réelles, mais sans commune mesure avec le basculement brutal, inouï depuis les débuts de l’Holocène — et à vrai dire dans l’histoire du genre homo — que l’on cherche ici à désigner23.

Par conséquent, l’obsession de l’Anthropocene Working Group, pour ainsi dire, n’était pas celle des origines, c’est-à-dire qu’il ne s’agissait pas de déterminer la nature de notre époque par le geste même qui consisterait à définir son unique commencement. Et donc il ne s’agissait aucunement de faire taire d’autres voix, de s’arroger le monopole de la définition de notre entrée dans un temps de bouleversements géologiques. L’obsession de l’AWG a été pragmatique. L’objectif a été de déterminer un repère commode et clair ; non pas pour tout le monde, mais dans la spécificité d’une pratique scientifique, et dont le but est d’articuler de manière cohérente des unités de temps géologiques les unes aux autres à partir de leur base matérielle, presque toujours constituée de roche.

Bien entendu, cela aurait pu avoir des effets rhétoriques dans d’autres espaces (académiques, journalistiques, etc.) transformant cette définition pratique — qui n’aura donc pas lieu — en existence univoque et universellement valide. Mais ce processus est d’un autre ordre, imputable à la manière dont le discours reste encore marqué par l’ordre très scientiste des sociétés dites modernes.

Voulions-nous vraiment de la tolérance ?

Des voix critiques ont ainsi pu se réjouir du rejet de l’Anthropocène par les géologues, car il nous débarrasserait enfin d’une tentative impérialiste d’imposer une définition univoque de l’Anthropocène écrasant la diversité des récits possibles des désastres planétaires. En creux, ces critiques reposent sur l’idée que les géologues auraient ainsi dévoilé la Vérité, qui de toute façon était déjà-là et n’attendait qu’à être énoncée, qui vaudrait pour quiconque, indépendamment des lieux, des perspectives, des histoires. Cette représentation de la science revient à conférer à une vérité située, articulée à une pratique, un pouvoir de faire taire celles et ceux qui ne répondent pas aux mêmes exigences et obligations. Cette prétention n’a jamais été revendiquée par l’Anthropocene Working Group — c’est d’ailleurs un aspect remarquable de leur travail.

On pourrait dire que nous avons tout bonnement assisté à une tentative réussie de liquider le concept d’Anthropocène.

Dénoncer un impérialisme des stratigraphes, autant que voir dans leurs travaux une forme de salvation politique, me semble donc être fondé sur une attente démesurée à l’endroit de notre groupe de géologues. Et cette attente me semble elle-même le signe d’un pouvoir encore trop grand de ce que Bruno Latour avait nommé l’épistémologie politique des modernes, c’est-à-dire une manière de distribuer les pouvoirs de ce qui peut être dit ou fait, selon que l’on parle de la nature ou que l’on agit en politique. On pourrait dire que nous avons tout bonnement assisté à une tentative réussie de liquider le concept d’Anthropocène — par là, je veux dire de refuser de prendre au sérieux dans la géologie, des bouleversements colossaux auxquels nous faisons face.

L’idée de prendre l’Anthropocène au sens d’un événement géologique, et non pas d’une époque, peut sembler souhaitable dans la mesure où elle promeut une coexistence apaisée des thèses sur les méfaits géologiques (de certains) humains. Pourtant, il serait naïf de croire qu’on peut clore un conflit d’interprétation portant sur les causes de la catastrophe globale en acceptant toutes les explications avancées, au titre qu’elles offriraient simplement différentes perspectives. En effet, il existe d’importantes contradictions et parfois de réelles fractures entre les manières de rendre compte des forces à l’œuvre dans les bouleversements actuels. Les ignorer en se parant dans une tolérance généralisée nous ferait perdre beaucoup politiquement.

D’autre part, il me semble que prendre l’Anthropocène comme événement géologique, c’est en rester à un état des choses qui désengage les géologues. En effet, cette tolérance qui transparaît de la proposition d’événement géologique est aussi celle d’une instance qui n’est plus concernée par un processus qui aurait pu constituer pour elle une obligation24. En d’autres termes, ne parler d’Anthropocène que comme événement géologique ne crée aucune obligation envers la pratique située des géologues, et donc aucun engagement propre à leur discipline.

Une géologie qui descendait (prudemment) sur Terre

Or, c’est précisément cela qui pouvait être intéressant dans le travail de l’Anthropocene Working Group. Certes, ce cadre n’était pas idéal. Les Suds étaient largement sous-représentés ; il était impossible de parler explicitement de capitalisme, de plantation, de systèmes de domination ; la rigidité de l’administration de la preuve stratigraphique neutralisait toute proposition politique au sens usuel du terme ; et les chercheur·es en SHS ayant appartenu à ce groupe n’ont eu qu’une influence minime sur les propositions finales.

Cependant, le travail de l’AWG constituait malgré tout une manière de faire exister dans la géologie un sujet de préoccupation incontournable d’une manière qui y soit légitime. Il s’agissait d’une tentative d’obliger une communauté à reconnaître dans leur propre pratique un chamboulement qui affecte leur objet et qui, pourrait-on dire, émane même de lui ! Et ce travail a été réalisé diplomatiquement, c’est-à-dire dans la volonté de respecter le plus scrupuleusement possible les règles et les procédures en vigueur de la construction du temps de la Terre. Compte tenu de ces obligations, pouvait-on en attendre davantage ?

En prenant du recul, on peut aussi lire ce refus comme l’expression de forces plus anciennes et profondes. Comme l’ont notamment montré les études de sciences féministes25, les sciences modernes se sont de longue date appuyées sur ce qui a été appelé un « point de vue de nulle part ». C’est-à-dire que, pour construire l’objectivité, il semblait nécessaire de se placer d’un point de vue qui soit radicalement extérieur au contexte de production des faits.

Cela impliquait de nier que les chercheur·es étaient tout autant incarné·es et situé·es que les choses qu’ils et elles étudiaient, et que cela pouvait importer pour la construction des faits, et plus largement pour le type de monde qui était ainsi institué. En géologie, ce point de vue de Sirius a notamment consisté à faire comme si le temps qu’on étudiait était profondément inactuel, que les objets qu’on se donnait dans la géologie devaient être révolus ou accomplis26. D’où la récurrence, au moins depuis le XIXe siècle, de la fiction de géologues, parfois même non-humains, qui étudient la Terre dans un futur lointain.

Or, il me semble que, précisément, on peut lire le travail de l’AWG comme une entreprise qui va à l’encontre de cette tradition-là. Faire entrer l’Anthropocène dans le référentiel commun des géologues, c’est s’intéresser à un temps non seulement actuel, mais aussi concernant celles et ceux qui l’énoncent. D’une certaine manière, le point de vue de Sirius est — même partiellement — ramené sur Terre ; et c’est peut-être cela qui entre en conflit avec l’ethos d’une discipline qui s’est longtemps décrite aussi impassible qu’une calotte glaciaire — qui elle, au demeurant, ne l’est décidément plus27.

Ainsi, la conséquence de ce vote est la suivante : il empêche jusqu’à nouvel ordre les géologues d’articuler leur géo-histoire au présent, c’est-à-dire avec les temps actuels d’un ravage écologique planétaire, qui laissera pourtant à l’évidence son empreinte géologique pour des centaines de milliers d’années.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Photographie de couverture — Winggo Tse

Notes

- Je ne vais pas entrer dans les débats terminologiques sur le terme d’Anthropocène ou me prononcer sur sa pertinence. Cette question ne manque pas d’intérêt, mais ce serait l’objet d’un autre texte. Compte tenu du contexte, il me semble plus intéressant de nous arrêter sur le refus en question[↩]

- Ce groupe inclut également certain·es spécialistes de sciences humaines et sociales, comme l’historienne des sciences Naomi Oreskes ou l’historien de l’environnement John McNeill. Ces membres assistent et contribuent aux travaux collectifs mais n’ont pas le droit de vote dans une procédure de décision formelle, afin de respecter le règlement de la CIS.[↩]

- Conditionnés à un quorum de 60%[↩]

- Lui et son collègue Martin Head ont non seulement fait ce choix, mais se sont aussi retirés du processus de modération des discussions au sein de la SQS pour éviter tout conflit d’intérêt.[↩]

- Et ce procédé est très courant lorsqu’on parle de sciences. La qualité d’un travail de journaliste scientifique pourrait se reconnaître dans sa faculté de faire apparaître la difficulté de ces sauts d’échelle.[↩]

- Ce qui n’est pas rien : cela donne une certaine solidité aux décisions, mais cela ne leur retire pas toute la contingence dont l’absence nous permettrait de parler de la « nature des choses ».[↩]

- Si problématique puisse-t-il par ailleurs, notamment en termes de rapport colonial dans la manière de nommer le monde, que je ne peux pas décrire ici.[↩]

- En effet, le premier est secrétaire général de la CIS, après avoir été lui-même fut président de la SQS, et le second n’est rien de moins que le secrétaire général de l’UISG, après avoir occupé le poste détenu aujourd’hui par Gibbard.[↩]

- Professeur de géologie canadien.[↩]

- Voir le détail des arguments ici : https://climateandcapitalism.com/2024/03/07/alleged-anti-anthropocene-vote-is-null-and-void/[↩]

- https://climateandcapitalism.com/2024/03/07/alleged-anti-anthropocene-vote-is-null-and-void/ ; https://www.hillheat.com/articles/2024/03/06/scientific-leaders-no-anthropocene-vote-was-a-sham ; Correspondance avec Jan Zalasiewciz et Colin Waters[↩]

- Il s’agissait bien d’une fuite dans la mesure où cette annonce fût rendue publique par le New York Times avant que Zalasiewicz, président de la sous-commission ayant fait barrage à l’Anthropocène, n’ait eu le temps de publier le communiqué officiel annonçant ce résultat en bonne et due forme. Ce rapport n’est d’ailleurs toujours pas accessible publiquement et sa divulgation est proscrite par John Ludden.[↩]

- Souvent à juste titre.[↩]

- On peut bien entendu complexifier le tableau, en soulignant de rares contributions du champ des sciences de la Terre visant à politiser autrement l’idée d’Anthropocène. Je pense malgré tout que l’opposition reste suffisamment valide pour ce qui est ici élaboré.[↩]

- Voir S. C. FINNEY et L. E. EDWARDS, « The “Anthropocene” Epoch: Scientific Decision or Political Statement? », GSA Today, vol. 26, no 3, 1er mars 2016, p. 9, mais aussi cette autre tribune qui avait fait parler d’elle W. J. AUTIN et J. M. HOLBROOK, « Is the Anthropocene an issue of stratigraphy or pop culture? », GSA Today, 1er septembre 2012, p. 61-62[↩]

- Voir par exemple T. NIELD, « A Tribe of Jobbing Ditchers », Nature, vol. 451, N° 7176, 2008[↩]

- Pour le coup, c’est là à mon sens une des leçons « politisantes » de Bruno Latour.[↩]

- Ces phénomènes devraient plutôt être qualifiés d’épisodes, étant donné leur durée et leur complexité, mais je n’entrerait pas ici dans les détails. Toutefois, remarquons que l’Anthropocène devrait au mieux être nommé un « épisode », et non un « événement ».[↩]

- Géographes, climatologues, archéologues, etc.[↩]

- Gibbard et al. « A practical solution: the Anthropocene is a geological event, not a formal epoch », Episodes, Vol. 45, No 4, 2021 ; Alker et al., « The Anthropocene is best understood as an ongoing, intensifying, diachronous event », Boreas, 2023[↩]

- Ewen Chardronnet, « La bombe Anthropocène », AOC, 28 mars 2024. Ce texte rassemble des éléments très pertinents, mais l’accusation relative au lobby du nucléaire me semble peu étayée.[↩]

- Et il n’est pas non plus scandaleux que nous prenions en charge par nous-mêmes le récit de cette décision, afin d’y ajouter d’autres lumières que celles qui nous seraient imposées par des évidences toutes faites.[↩]

- Pour les arguments serrés en défaveur de la conception de l’Anthropocène comme événement géologique, voir : Zalasiewicz et al., “The Anthropocene within the Geological Time Scale: a response to fundamental questions”, Episodes, Vol 47, N°1, 2024[↩]

- Je m’inspire ici de la critique de la tolérance formulée par les philosophes des sciences Paul Feyerabend et Isabelle Stengers.[↩]

- Notamment Donna Haraway et Sandra Harding.[↩]

- Le temps, et non pas les causes, qui, elles, sont postulées toujours actuelles depuis Lyell. Je dirais même s’agissant de l’Holocène : son actualisation est inactuelle, dans la mesure où l’on considère que ce qui la caractérise est déjà accompli, stabilisé. L’Anthropocène est au contraire dans l’actuel, même s’il a déjà laissé suffisamment de traces géologiques pour être qualifié d’époque.[↩]

- C’est ce que j’ai tenté de décrire dans un article, « « La fin de l’ichtyosaure. Perspectives sur les archives de l’Anthropocène », dans Rémi Beau et Catherine Larrère (éd.), Penser l’anthropocène, Paris, Presses de Sciences Po, 2018, p. 341-353. » et que j’ai raffiné par la suite dans ma thèse.[↩]