Alors que les vents contraires soufflent de plus en plus fort sur l’écologie politique, aidez-nous à faire vivre cet espace éditorial et politique unique, où s’imaginent et s’organisent les écologies radicales.

Merci ! On compte sur vous !

Temps de lecture : 22 minutes

A propos de François Jarrige, La ronde des bêtes. Le moteur animal et la fabrique de la modernité (cité RB dans le texte), Éditions La Découverte, 2023 et de Paul Guillibert, Exploiter les vivants. Une écologie politique du travail (cité EV), Éditions Amsterdam, 2023.

«Un spectre hante l’Europe… 1» Il faudrait réécrire aujourd’hui le Manifeste du Parti Communiste pour les animaux non-humains. Les pathologies de l’élevage industriel montrent en effet qu’une révolution est en cours. Les mobilisations animalistes se sont multipliées pour révéler l’exploitation dont cette forme d’élevage est le lieu. Comme l’a montré l’anthropologue Alex Blanchette, la bourgeoisie a joué un rôle historique en remplaçant les attachements entre animaux humains et non-humains que l’on peut qualifier de féodaux, au sens où ils reposaient sur des techniques anciennes de domestication, par un ensemble de signes instituant leur valeur marchande, comme le prix du marché mondial de la viande, qui permet à peine aux éleveurs de vivre, ou les labels « bio », qui permettent à certains éleveurs de l’augmenter, ou encore les indications d’origine animale dans les produits dérivés dont nous sommes entourés2. Mais il faut selon Blanchette décrire ces nouveaux attachements pour qu’à leur tour ils se dissolvent dans une forme de prise de conscience. A quelles conditions les animaux non-humains peuvent-ils constituer un nouveau prolétariat, en sorte qu’on pourra légitimement dire « Animaux de tous les pays, unissez-vous ! » ? N’y a-t-il pas une trop grande diversité chez les animaux pour qu’ils accèdent à la « conscience de classe » ? Comment passer de la résistance, observable dans les interactions entre humains et animaux, à la révolte, qui rendrait possible un autre mode de relations entre les vivants ?

Prenons un exemple contemporain. Le virus de la peste porcine africaine hante littéralement la Commission Européenne, au sens où la menace qu’il fait peser sur la filière porcine oriente une grande partie des politiques agricoles européennes. Au cours des dix dernières années, ce virus, découvert dans les élevages des colons britanniques en Afrique de l’Est il y a un siècle, est arrivé en Europe du Sud puis en Europe de l’Est, et il risque de diffuser en Europe de l’Ouest. Le gouvernement d’extrême-droite en Italie a abattu en septembre 2023 des dizaines de milliers de cochons infectés dans la région de Milan, dont dix cochons protégés par des animalistes dans un sanctuaire, au moyen d’une intervention policière qui a déclenché une manifestation de 10 000 personnes.

Peut-on aller jusqu’à dire que le virus de la peste porcine soulève les cochons sauvages et domestiques contre l’exploitation industrielle ?

Ce geste violent s’explique par l’effort des autorités sanitaires depuis un an pour contenir la peste porcine africaine dans la population de sangliers de Ligurie à travers une politique d’abattage des sangliers, d’interdiction de l’élevage des cochons domestiques en plein air et de zonage des populations humaines autour des carcasses infectées. Cette politique apparemment fasciste applique strictement – en y ajoutant la lenteur d’une bureaucratie caractéristique d’un Etat fédéral et d’un gouvernement incompétent – les règles de la Commission Européenne en cas de foyer de peste porcine africaine en vue de sauver le label « prosciutto made in Italy »3. On peut bien dire alors que « toutes les puissances de la vieille Europe se sont liguées en une sainte chasse à courre4 ». Mais peut-on aller jusqu’à dire que le virus de la peste porcine soulève les cochons sauvages et domestiques contre l’exploitation industrielle ? Peut-on le saluer en lui disant « Bien creusé, vieille taupe ! », en reprenant les mots de Hamlet que Marx prête à l’Europe devant le mouvement révolutionnaire de 18485 ?

Deux ouvrages, écrits l’un par un historien et l’autre par un philosophe, viennent de paraître en France sur la notion de travail animal. Ils reprennent ainsi un débat qui fait rage aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne, en y apportant les méthodes de l’histoire et de la philosophie de l’environnement, deux courants qui renouvellent profondément ces deux piliers de l’enseignement en France. Ces ouvrages donnent à la notion de travail animal des extensions radicalement opposées. François Jarrige étudie minutieusement un cas de travail animal, celui des chevaux, des chiens et des bœufs de manège, pour montrer leur disparition progressive avec l’invention du moteur à vapeur. Paul Guillibert analyse le travail animal comme un cas parmi d’autres d’exploitation du vivant, ce qui lui permet de discuter les pensées de la crise écologique à la lumière de la critique marxiste du travail. Tous deux suggèrent que dans les sociétés industrielles contemporaines, les animaux ne sont pas dotés d’une ontologie positive : ils ne sont pas aussi présents autour de nous que l’est cet ordinateur sur lequel vous lisez ce texte, mais ils agissent à travers ce que Jacques Derrida a appelé une « hantologie »6.

Pourquoi le moteur à vapeur a remplacé le moteur animal

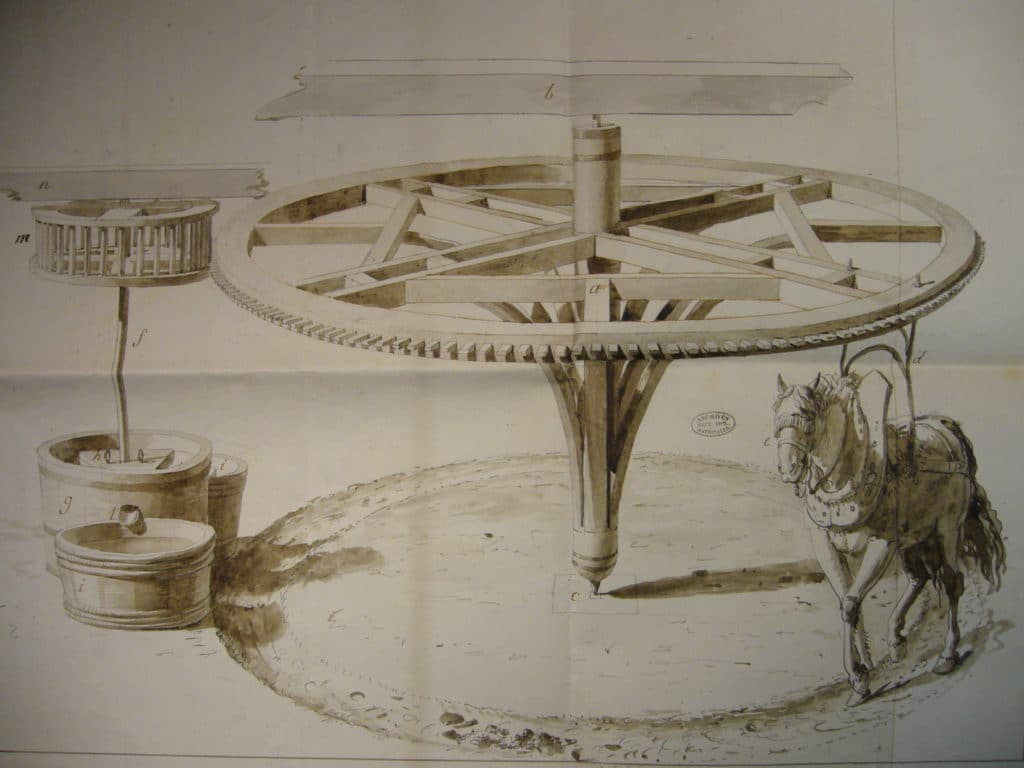

François Jarrige intitule son livre La ronde des bêtes pour contester le récit linéaire de la modernité. Son enquête à travers une quantité époustouflante d’archives retrouve en effet les sources du manège, qui était d’abord une machine dans laquelle des animaux tournaient pour produire de l’énergie avant de devenir plus récemment un espace ludique ou récréatif dans lequel des humains, adultes ou enfants, apprennent à monter sur des chevaux. Jarrige cherche à comprendre pourquoi le moteur à vapeur a remplacé le moteur animal, ou, comme il le dit joliment, le « cheval mort » a remplacé le « cheval vivant ». Il souligne que la « ronde des bêtes » est utilisée comme un argument contre le moteur animal pour valoriser une modernité qui va de l’avant. Les chevaux qui tournent autour d’un axe dans la douleur, les odeurs et les cris sont opposés à la machine à vapeur qui part, avec des sons nouveaux associés à la modernité, vers l’avenir. Les protecteurs des animaux ont ainsi lutté contre le travail animal parce qu’ils y voyaient un traitement cruel qui portait atteinte à une sensibilité croissante dans les villes, où les animaux de labeur sont progressivement remplacés par les animaux de compagnie7. À l’inverse, de nombreux auteurs romantiques voyaient dans le manège un symptôme de l’esclavage généralisé auquel conduirait la modernité8. En citant un article publié par Charles Gide en 1888 dans la Revue socialiste intitulé « Une classe de travailleurs oubliés », Jarrige cherche à éviter le double écueil d’un récit progressiste du remplacement d’une technique par une autre au nom de la protection des animaux et d’une déploration réactionnaire d’un temps où humains et animaux vivaient librement en harmonie. « L’enjeu est moins de dénoncer l’exploitation des bêtes, ou à l’inverse de célébrer l’heureuse époque où elles cohabitaient avec les hommes, que de penser leurs relations à l’atelier, dans la rue et aux champs9. »

Jarrige cherche à éviter le double écueil du récit progressiste du remplacement d’une technique par une autre au nom de la protection des animaux et d’une déploration réactionnaire d’un temps où humains et animaux vivaient en harmonie.

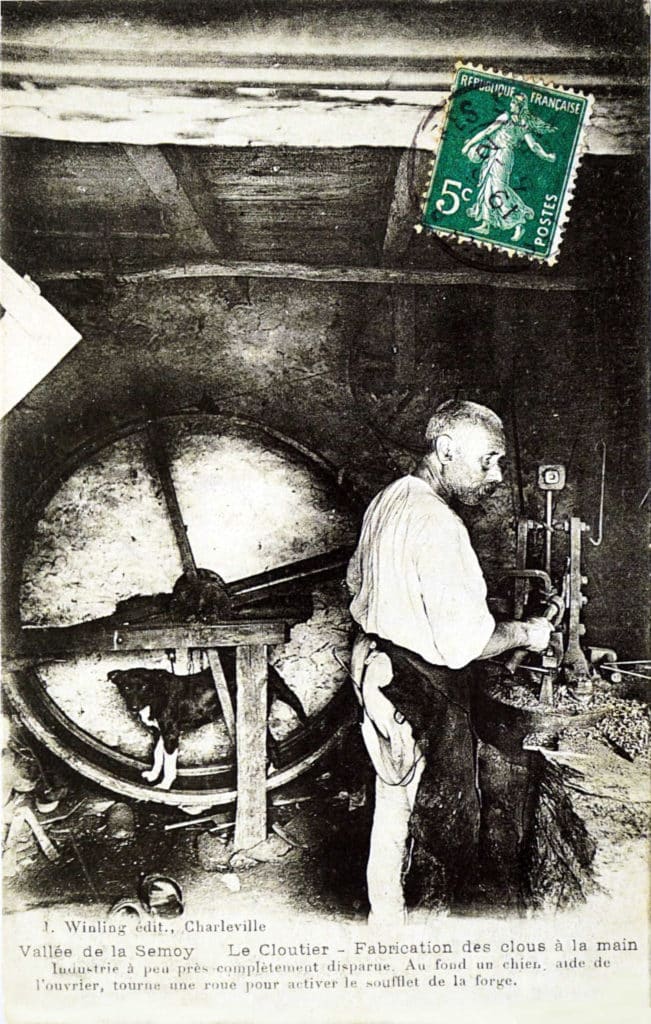

Le livre de Jarrige suit en effet les traces des manèges dans les différents espaces où les humains travaillent avec les animaux au XIXe siècle (mines, filatures, imprimeries, plantations de canne à sucre, maraîchages, céréaliculture) avant que le XXe siècle conduise à percevoir ces relations comme dépassées, et à la limite impensables. En partant de sources archéologiques, il montre que le manège s’inscrit dans une histoire longue des techniques (le terme renvoie étymologiquement à la main qui permet de dresser le cheval et de l’attacher à un manche10 ) par laquelle le moteur à vapeur s’impose tardivement comme source d’énergie. Pendant au moins un siècle, le moteur animal et le moteur mécanique ont coexisté comme deux techniques produisant le même effet avec des rentabilités et des coûts différents, ce qui permettait aux observateurs de les comparer sans que l’avantage soit donné définitivement à l’un au détriment de l’autre11.

Les plans les plus inventifs se succèdent jusqu’au début du XXe siècle, comme des tapis roulants dans lesquels les chevaux font du sur-place ou des locomotives où les chevaux sont le moteur caché. Technique de transition, le manège est promu dans les pays « en voie de développement », où il est utilisé avec plus de confiance que les machines de la modernité12. C’est même la persistance des manèges dans les pays du Sud qui conduit les pays du Nord à les dénigrer : les clichés orientalistes critiquent la trop grande proximité entre humains et animaux dans cette machine du pauvre.

Lire sur Terrestres Isabelle Stengers, « Que demande la lutte politique aujourd’hui ? », janvier 2022.

En s’appuyant sur les travaux des historiens et des anthropologues qui ont décrit les transformations des « bêtes » lors du passage des sociétés européennes de l’économie rurale à l’économie industrielle, Jarrige propose d’étudier la façon dont les humains prennent soin des animaux de manège non seulement comme un capital productif mais aussi comme des êtres vivants avec lesquels ils partagent des sensations et des émotions. Il cite un médecin lillois selon lequel les chevaux de manège travaillent moins et sont mieux nourris que les ouvriers des usines13. Des discussions très sérieuses opposent les vétérinaires sur l’épanouissement des chiens au travail par comparaison avec l’oisiveté des chiens de compagnie14. Dans son célèbre ouvrage intitulé Le Cheval d’orgueil, Pierre-Jakez Hélias évoque les paysans bigoudens qui mutualisent les bêtes pour faire tourner un manège et qui doivent « habituer les chevaux qui ne se connaissent pas à travailler ensemble15. » Jarrige remarque également que les grandes épizooties qui ont décimé le cheptel bovin et équin à la fin du XVIIIe siècle ainsi que les massacres de chevaux au cours de la Première Guerre mondiale ont contribué à accélérer le remplacement du moteur animal par le moteur au charbon16. La santé animale est donc un élément central de l’histoire du manège, alors que la machine à vapeur s’inscrit dans une autre histoire, celle de la thermodynamique.

Jarrige prend cependant ses distances avec les travaux des historiens et anthropologues qui proposent de saisir « le point de vue animal » derrière les traces du capitalisme industriel. Si Eric Baratay a appliqué cette méthode avec succès pour des vies singulières, comme une girafe ramenée d’Afrique pour être exposée au Jardin des Plantes, elle est plus difficile à appliquer pour les animaux des manèges, dont l’historien ignore les noms ou les dates de naissance et de mort, et qui ne sont souvent évoqués que de façon marginale dans les archives17. Si Bernadette Lizet a contribué à la patrimonialisation du manège en reconstituant la diversité de ses usages dans les campagnes française, « l’animal tournant en rond est largement absent de son tableau18. » François Jarrige assume cette absence du cheval agissant dans son enquête historique, en reprenant à Daniel Roche l’idée selon laquelle l’historien des animaux ne peut en saisir que les ombres, car celles-ci planent dans les archives comme les traces de relations avec les humains à travers les machines qui les ont conduits à collaborer19. Il écrit très justement dans sa conclusion :

« L’animal est pourtant resté dans l’ombre, à l’image de ces bras métalliques ou en bois souvent représentés vides, comme si celui que l’on y attelait s’était mué en fantôme. Plutôt que de partir du bœuf, du cheval ou du mulet faisant tourner la roue, nous avons donc scruté la roue elle-même, ses agencements et ses contextes d’utilisation, car c’est elle qui retient d’abord l’attention et c’est sur elle que s’attardent nos sources19. »

L’historien des manèges ne peut accéder au point de vue des bêtes qui tournent en rond, parce qu’il n’a accès qu’aux plans conçus par les ingénieurs ou aux descriptions qu’en font les observateurs. Il peut se réclamer des anthropologues qui étudient la culture matérielle des sociétés où les technologies font voir l’ensemble des relations sociales à travers les « chaînes opératoires », ce qui leur permet de reconstituer des ontologies alternatives à partir des techniques qui « portent en eux des fragments du monde et de la société ainsi que des systèmes de relations organisant les rapports entre les êtres20. » Mais il ne peut décrire que ce que Derrida appelle leur « hantologie », c’est-à-dire réfléchir à la façon dont les traces du passé portent les signes de devenirs possibles pour un monde plus juste.

François Jarrige s’appuie sur deux modèles historiographiques dont on peut se demander s’ils ne sont pas en tension l’un avec l’autre. D’un côté, il invoque l’histoire des possibles formulée par Quentin Deluermoz, pour souligner qu’une histoire des manèges montre que le travail animal reste disponible dans le présent comme un « possible latent »21. De l’autre, il cite le travail de Jean-Baptiste Fressoz sur les « symbioses énergétiques », pour montrer que le travail animal n’est pas remplacé par le travail des machines selon un récit du progrès mais qu’il continue à être utilisé dans ses marges22. Le jeu entre ces deux références permet à François Jarrige de tenir un argument subtil : on pourrait imaginer une histoire de la modernité dans laquelle le travail animal serait la principale source d’énergie, selon un exercice fictionnel, mais cette histoire serait ainsi parallèle à celle de la modernité industrielle, puisque le travail animal subsiste encore dans ses marges comme une alternative. L’histoire des techniques n’est pas un train qui avance « à toute vapeur » mais un organisme constitué par des symbioses énergétiques dont certaines sont positives et d’autres négatives en fonction des situations. Un monde dans lequel plusieurs techniques énergétiques coexistent serait plus adapté aux défis de l’environnement planétaire qu’un monde dans lequel une seule serait disponible. Il vaut mieux pour les humains vivre avec le travail animal, même si celui-ci persiste à titre de fantôme.

Peut-on dire que l’élevage industriel a introduit dans les relations entre les humains et les autres animaux une coupure aussi forte que le contraste entre la machine à vapeur et le manège ?

On pourrait alors se demander si la méthode adoptée par François Jarrige pour les manèges, qui subsistent de façon marginale comme des traces de la modernité proto-industrielle, pourrait être appliquée à d’autres formes de travail animal, et en particulier l’élevage des animaux à des fins de consommation, qui concerne aujourd’hui la plus grande partie des animaux vivant sur la planète. L’historien ne mentionne qu’en passant l’hippophagie, qui atteint un sommet en France en 1870 lorsque le travail animal commence à disparaître de l’espace public23. L’anthropologue Carole Ferret a montré que dans les sociétés d’Asie centrale, la distinction entre animaux de rente, de travail et de compagnie n’a pas de sens, puisque le cheval est à la fois source de produits carnés et lactés, moyen de transport et compagnon de vie24. La sociologue Jocelyne Porcher a élaboré la notion de « travail animal » à partir de cas aussi divers que le chien d’aveugle et le cochon d’élevage, en décrivant la relation entre l’éleveur et ses animaux comme un travail25. Peut-on dire alors que l’élevage industriel a introduit dans les relations entre les humains et les autres animaux une coupure aussi forte que le contraste entre la machine à vapeur et le manège ? Une telle question oblige à élargir la notion de travail animal des « chevaux prolétaires », analysés par Jarrige dans le cadre spécifique du manège, vers l’ensemble des vivants en tant qu’ils travaillent avec les humains.

Pour une écologie interspécifique dans des environnements dégradés

Dans Exploiter les vivants. Une écologie politique du travail, Paul Guillibert analyse les problèmes que pose la notion de travail animal à partir de la philosophie marxiste et des luttes contemporaines pour la justice environnementale. Il souligne que l’organisation du travail est un dénominateur commun de ces luttes contre l’exploitation du vivant, que ce soit dans les mobilisations contre l’inaction climatique, dans la dénonciation du modèle colonial de la plantation ou dans la critique de la division patriarcale des tâches au foyer. Cette convergence des luttes lui permet de définir la nature comme « l’ensemble des réalités dévalorisées, celles qui font l’objet d’une appropriation gratuite26. » Contre cette conception de la nature par le système capitaliste défini comme un processus d’extraction et d’accumulation de la valeur, Guillibert défend une écologie politique dans laquelle l’ensemble des vivants sont au travail. Par exemple, lorsque les humains respirent l’oxygène, ils bénéficient du travail de photosynthèse des bactéries et des plantes depuis 3,5 milliards d’années27.

Dans le capitalisme, la nature est l’ensemble des réalités dévalorisées, celles qui font l’objet d’une appropriation gratuite.

Paul Guillibert

Pour penser cette « mise au travail » du vivant et son exploitation par le capitalisme, Guillibert propose de définir le travail comme « une activité qui mobilise des techniques de manière séquentielle, selon un ordre donné, afin d’engendrer des réalités nouvelles adaptées à des besoins sociaux28. » À première vue, cette définition moderne du travail ne s’applique pas à la plupart des sociétés, que ce soit celles de la Grèce ancienne analysées par Jean-Pierre Vernant ou celles de l’Amazonie contemporaine étudiée par Philippe Descola29. Guillibert souligne cependant qu’elle correspond assez bien à la description de l’horticulture chez les Achuar, par contraste avec la chasse décrite davantage comme un jeu ou une guerre pour le prestige. On peut en conclure, selon Guillibert, que le travail est une idée commune à la plupart des sociétés, qui a pris dans les sociétés modernes une autonomie et une généralité liées à une nouvelle division du travail social : ce que font les esclaves en Grèce et les femmes en Amazonie est ce que font l’ensemble des membres des sociétés contemporaines. Si un tel raisonnement paraît circulaire – la division du travail moderne généralise l’idée moderne de travail – il acquiert une force critique lorsqu’il permet d’aborder les controverses contemporaines sur le travail des vivants.

Lire sur Terrestres Frédéric Keck, « Des animaux en révolte ? », octobre 2023.

Guillibert discute les analyses assez différentes du travail animal par Donna Haraway et Jocelyne Porcher, à partir de la distinction marxienne entre objet, moyen et activité de travail. Toutes deux analysent le travail animal en élargissant le modèle de la plus-value élaboré par Marx, c’est-à-dire de ce que le travail ajoute à la valeur d’une chose, en y ajoutant des dimensions affectives que Marx avait laissées de côté dans sa critique du travail salarié. Haraway parle d’une « valeur de rencontre »30, par exemple lorsqu’une chienne de compagnie partage des affects et des substances avec sa maîtresse, tandis que Porcher parle d’une « relation de don et contre-don », par exemple lorsqu’un cochon donne à son éleveur sa viande contre les soins qu’il reçoit31. Si ces deux exemples sont des cas limites, Guillibert analyse un cas plus simple : lorsque la vache donne son lait, elle est mise au travail comme objet, ce que la robotisation de la traite tend à accentuer ; mais alors on peut expliquer les résistances des vaches à la traite par l’écart entre la machine et ce que Marx appelle « la vie générique »32.

Cette remarque conduit Guillibert à analyser l’aliénation – terme philosophique utilisé par Marx pour comprendre ce qui dans le travail humain devient « autre » du fait de sa transformation en marchandise par le capitalisme – comme un effet des conditions industrielles de production, notamment le fait que les vaches et leurs éleveurs vivent dans des environnements dégradés. Une telle définition de l’aliénation comme dégradation, voire comme intoxication, conduit Guillibert à poser une question vertigineuse : peut-on considérer que les animaux sauvages eux-mêmes sont au travail pour les humains ? Une telle possibilité est évoquée par la philosophe féministe Kendra Coulter pour penser la subsistance des animaux sauvages comme une « vie générique » au sens de Marx, c’est-à-dire les conditions de reproduction de l’ensemble des vivants par distinction avec l’activité consciente des êtres humains33. Guillibert refuse d’aller aussi loin, puisque cela impliquerait de penser un travail des animaux dans des relations non socialisées avec les humains ; mais une telle proposition rend compte du fait que les animaux sauvages contribuent à la conservation des écosystèmes dans lesquels vivent les humains et qu’ils sont exposés comme eux à la dégradation de ces écosystèmes.

On peut se demander dans quelle mesure ce refus d’étendre le travail aux animaux sauvages est conditionné chez Guillibert par l’ontologie de la production qui oriente sa lecture de Marx, par contraste avec une hantologie qui insiste davantage sur le travail du deuil. Il écrit ainsi dans Terre et capital : « la catastrophe écologique n’éloigne pas le spectre du communisme, elle appelle au contraire sa présence34. » Si l’on pense les animaux sauvages comme des spectres dont nous devons faire le deuil – au sens où Thom van Dooren ou Deborah Bird Rose ont pensé l’extinction d’espèces35 – on ne peut plus les inscrire dans la présence d’un processus de production. Il faut au contraire enquêter sur les traces de ces fantômes dont la philosophie analyse le mode d’existence, puisque, comme le disent deux philosophes allemands qui ont réuni un ensemble de textes sur le travail, « le thème du travail mène dans le contexte philosophique une existence fantomatique36. »

Guillibert sort cependant de cette ontologie de la production en pensant le travail à partir du phénomène de l’immunité, qui était au centre des réflexions de Derrida sur l’hantologie. Si la définition du travail animal par son objet (la production de valeurs) est trop restreinte, et celle par son moyen (la vie générique) est trop large, Guillibert propose de le définir par son activité, en considérant la mise au travail des vivants comme « l’enrôlement de processus d’engendrement de naturalités au service d’intérêts humains37. » Il prend pour exemple les recherches menées par Monsanto-Bayer pour stimuler les défenses immunitaires des plantes et augmenter leurs capacités à entrer en symbiose avec les champignons du sol. En reprenant cet exemple à Léna Balaud et Antoine Chopot38 et en l’éclairant à partir de l’analyse marxiste de la « subsomption du travail par le capital », Guillibert ne se livre pas à un éloge des biotechnologies, mais il pose au contraire la question de la durabilité de ces usages des vivants. Il rend ainsi pensable des stratégies pour retourner ces usages contre la logique extractiviste du capitalisme lorsque celui-ci produit des usages non durables, à travers des pratiques comme la grève de production ou les Soulèvements de la terre.

Plutôt que de dénoncer l’aliénation des « animaux prolétaires » au nom d’une communauté d’intérêts très générale, ou de l’ignorer an nom d’un anthropocentrisme qui accentue la fuite en avant de la modernité, il s’agit selon lui de « repenser la ‘composition écologique de la classe ouvrière’, c’est-à-dire de partir de la tension entre une classe techniquement composée de tous les vivants exploités et une composition politique qui prenne en compte les différences relationnelles interspécifiques au sein de la classe ouvrière, comme condition d’une politique d’alliance39. » Si l’ensemble des vivants exploités et dégradés peuvent résister à leur mise au travail, selon Guillibert, les humains ont la responsabilité d’engager un front de lutte interspécifique conscient contre le capitalisme, en organisant les communs suivant une forme planifiée de décroissance.

Si l’ensemble des vivants exploités et dégradés peuvent résister à leur mise au travail, les humains ont la responsabilité d’engager un front de lutte interspécifique conscient contre le capitalisme.

On peut alors revenir au cas sur lequel s’est ouvert cette double recension. Le sanglier italien qui lutte contre la peste porcine africaine en cherchant à survivre à ce virus importé par les humains, et qui est prélevé par des vétérinaires pour comparer sa pathologie à celle qui circule dans les élevages de porcs en Europe et en Asie, est bien « mis au travail » au sens où l’analyse Paul Guillibert. Les chevaux étudiés par François Jarrige ne sont pas très éloignés des canaris que les mineurs emportaient avec eux pour les prévenir d’un coup de grisou, et auxquels ils accordaient un soin attentif40. J’ai moi-même étudié des volailles non vaccinées dans les fermes de Hong Kong, que les vétérinaires surveillent pour lancer l’alerte sur des virus de grippe potentiellement pandémiques41. On peut rapprocher ces trois cas à travers la notion de « sentinelle », qui désigne des vivants enrôlés de façon stratégique par les humains pour signaler les dégradations de l’environnement commun par le capitalisme industriel. Les livres de Paul Guillibert et François Jarrige permettent ainsi de questionner l’ontologie de la production qui oriente encore le passé et l’avenir du capitalisme industriel pour ouvrir à une hantologie des signes par lesquels des possibles existent aux marges de ce système, sous la forme de virus, de spectres ou de fantômes qu’il faut apprendre à pister pour mieux vivre dans un monde dégradé.

Photo d’ouverture : JOHN TOWNER.

Notes

- Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du Parti Communiste (1848), in Karl Marx, Œuvres I – Économie I, Paris, Gallimard, 1994, p. 157.[↩]

- Cf. Alex Blanchette, Porkopolis. American Animality, Standardized Life, and the Factory Farm, Durham, Duke University Press, 2020 ; https://www.terrestres.org/2023/10/10/des-animaux-en-revolte/[↩]

- https://theconversation.com/peste-porcine-africaine-la-flambee-des-cas-en-italie-questionne-la-strategie-europeenne-deradication-218665. Dans un texte brillant, Sara Vanuxem imagine qu’un collectif écologiste prenne en charge la coexistence entre humains et sangliers à Rome après la chute du gouvernement Meloni, mais elle ne mentionne pas le fait que les craintes des citoyens italiens sur les sangliers ont été amplifiées par la peste porcine africaine. Elle passe également sous silence l’enrôlement des chasseurs italiens par le gouvernement Meloni sur les injonctions de la Commission Européenne, alors qu’elle cite l’ouvrage de Raphaël Mathevet et Roméo Bondon, Sangliers. Géographies d’un animal politique, Actes Sud, 2022, qui décrit précisément cette maladie animale. La réalité virale de la peste porcine l’emporte sur la fiction des collectifs humains-porcins imaginée par Sara Vanuxem, et l’hantologie cynégétique semble plus efficace que les ontologies animistes ou totémiques qu’elle mobilise pour subvertir nos collectifs analogistes et naturalistes. https://aoc.media/fiction/2023/11/25/rome-sangl-inaire/[↩]

- Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du Parti Communiste (1848), in Karl Marx, Œuvres I – Économie I, Paris, Gallimard, 1994, p. 157).[↩]

- Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Mille et une nuits, 1997, p. 167.[↩]

- Cf. Jacques Derrida, Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1993. Derrida montre que la figure du fantôme introduit dans le matérialisme dialectique de Marx un horizon de justice, qui conduit à repenser les rapports entre corps et esprit à travers ce que Derrida appelle « le travail de deuil ». En dédoublant la chose entre le visible et l’invisible, en ouvrant un espace de fréquence et de « fréquentation », le spectre déconstruit l’ontologie de la présence et ouvre à ce que Derrida appelle une « hantologie ». Derrida montre que Marx lui-même se fait chasseur de fantôme lorsqu’il annonce la manifestation du communisme, ce qui l’empêche de penser le mode d’existence spectral de la justice Dans ses livres suivants, Derrida a repéré dans les formes contemporaines du vivant plusieurs figures du spectre ou du fantôme, notamment la multiplication des virus informatiques ou biologiques qui s’interposent dans la relation rêvée entre le philosophe et son chat, et qui rendent impossible tout fantasme de sécurité ou d’immunité. Cf. Jacques Derrida, L’animal que donc je suis, Paris, Galilée, 2006 ; La bête et le souverain, Paris, Galilée, 2008-2010.[↩]

- Cf. Jean-Pierre Digard, L’Homme et les animaux domestiques : anthropologie d’une passion, Paris, Fayard, « Le Temps des sciences » 1990 ; Damien Baldin, Histoire des animaux domestiques. XIXe-XXe siècle, Paris, Seuil, 2014[↩]

- Thoreau écrivait en 1843 : « Notre grand globe n’est-il pas une sorte de roue – un grand manège – où les pas plus libres de nos chevaux dans les prairies sont souvent entravés ou rendus inutiles par le mouvement de la terre sur son axe ? Mais là est l’agent principal et la force motrice. ».Henry Thoreau, Le Paradis à reconquérir, Paris, Mille et une nuits, 2005, cité in RB p. 320. Jarrige cite plus loin des témoignages convergents de Balzac et Flaubert.[↩]

- RB p. 256. Selon Charles Gide, les animaux et les humains développent en travaillant ensemble des relations de « confraternité ».[↩]

- RB p. 8.[↩]

- Cf. RB p. 118 : « Ni archaïsme ni moteur parfait, les manèges constituent un dispositif d’appoint, transitoire, adapté à certaines situations, mais souvent essentiel aux premiers temps de l’usine. À cet égard, ils constituent un chaînon manquant de l’histoire de la mécanisation du travail au début du XIXe siècle. Ils ont accompagné le passage des ateliers proto-industriels, où le travail restait à bras, aux grandes usines du capitalisme thermo-industriel qui s’imposent après 1850 ».[↩]

- Cf RB p. 391 : « Je l’ai achetée en dépannage pour le cas où mon bourricot tomberait malade. C’est lui qui me pompe l’eau… » (phrase d’un maraîcher irakien en 1956 à propos d’une pompe à moteur dont il ne se sert pas, citée un Pierre Truteau, Un paysan français parmi les paysans du tiers-monde. Vie de Jean Nolle, Paris, L’Harmattan, 1994, p. 78).[↩]

- Jean-Baptiste Dupont, Mémoire sur les moyens d’améliorer la santé des ouvriers à Lille, Paris, Delarue, 1826, p. 40, cité in RB p. 271.[↩]

- M. Bertrand, « Le chien doit-il travailler ? », Bulletin de la société protectrice des animaux, 1872, t.17, p. 334-336, cité in RB p. 287.[↩]

- Pierre-Jakez Hélias, Le Cheval d’orgueil. Mémoire d’un Breton du pays bigouden, Paris, Plon, 1975, p. 385.[↩]

- Cf. Alan Mikhail, « Unleashing the Beast: Animals, Energy and the Economy of Labor in Ottoman Egypt”, American Historical Review, 118, 2013 ; John Singleton, “Military Use of Horses, 1914-1918”, Past and Present, 139, 1993. Ces deux articles sont cités in RB p. 193 et 357[↩]

- Cf. Eric Baratay Le Point de vue animal. Une autre version de l’histoire, Paris, Seuil, 2012 ; Biographies animales. Des vies retrouvées, Paris, Seuil, 2017, cité in RB p. 6, 271 et 435.[↩]

- Cf. Bernadette Lizet, Le cheval dans la vie quotidienne. Techniques et représentations du cheval de travail dans l’Europe industrielle, Paris, Berger-Levrault, 1982, cité in RB p. 412.[↩]

- Cf. Daniel Roche, La Culture équestre de l’Occident XVIe-XIXe siècle. L’Ombre du cheval, 3 tomes, Paris, Fayard, 2008-2015.[↩][↩]

- Pierre Lemonnier, Mundane Objects. Materiality and Non-Verbal Communication, Walnut Creek, Left Coast Press, 2012, cite in RB p. 430.[↩]

- Cf. Quentin Deluermoz, Pour une histoire des possibles. Approches contrefactuelles et futurs non advenus, Paris, Seuil, 2016, et Quentin Deluermoz et François Jarrige, « La part animale du XIXe siècle », Revue d’histoire du XIXe siècle, n°54, 2017, cités in RB p. 7.[↩]

- Cf. Jean-Baptiste Fressoz « Pour une histoire des symbioses énergétiques et matérielles », Annales des mines, janvier 2021, et Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie, Paris, Seuil, 2024, cité in RB p. 15.[↩]

- Cf. Sylvain Leteux, « L’hippophagie en France. La difficile acceptation d’une viande honteuse », Terrains et travaux 9(2), 2005, cité in Jarrige p. 261.[↩]

- Cf. Carole Ferret, Une civilisation du cheval. Les usages de l’équidé de la steppe à la taïga, Paris, Belin, 2009.[↩]

- Cf. Jocelyne Porcher (dir.), « Travail Animal, L’autre champ du social », Ecologie & Politique, 54, 2017, cité in RB p. 13.[↩]

- EV, p. 79.[↩]

- Jason W. Moore, Le capitalisme dans la toile de la vie. Écologie et accumulation du capital, trad. Robert Ferro, Toulouse, L’Asymétrie, 2020, cité in EV p. 85.[↩]

- Franck Fischbach et Emmanuel Renault, Philosophie du travail. Activité, technicité, normativité , Paris, Vrin, 2002, p. 14-15, cité in EV p. 87.[↩]

- Cf. Jean-Pierre Vernant, « Travail et nature dans la Grèce ancienne », in Mythe et pensée chez les Grecs. Études de psychologie historique, Paris, La Découverte, 1996, p. 274-294 ; Philippe Descola, Le Jardin de Colibri. Procès de travail et catégorisations sexuelles chez les Achuar, L’Homme. Revue française d’anthropologie 23(1), 1983 p. 61-89. Cités in EV p. 90-95.[↩]

- Cf. Donna Haraway, Quand les espèces se rencontrent, Paris, La Découverte, 2021 (trad ; fr. de When Species Meet, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2008) ; Maan Barua, « Lively commodities and encounter value », Environment and Planning D Society and Space 34(4), 2016.[↩]

- Cf. Jocelyne Porcher, Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2011.[↩]

- Cf. EV p. 100.[↩]

- Cf. Kendra Coulter, Animals, Work and the Promise of Interspecies Solidarity, New York, Plagrave Macmillan, 2016, p. 60, cité in EV p. 110.[↩]

- Paul Guillibert, Terre et capital. Pour un communisme du vivant, Paris, Amsterdam, 2021, p. 26[↩]

- Cf. Thom van Dooren, En plein vol : Vivre et mourir au seuil de l’extinction, Marseille, Wildproject, 2021 Deborah Bird Rose, Le rêve du chien sauvage. Amour et extinction, Paris, La Découverte, 2020.[↩]

- Cf. Michael Assländer et Berndt Wagner (dir.), Philosophie der Arbeit. Texte von Antike bis zur Gegenwart, Francfort, Suhrkamp, 2017, p. 9, cité in Franck Fischbach, Anne Merker, Pierre-Marie Morel et Emmanuel Renault (dir.), Histoire philosophique du travail, Paris, Vrin, 2022, p. 10. Ivan Illich parle de « travail fantôme » pour décrire le travail invisibilisé dans les sociétés capitalistes : cf. Ivan Illich, Le travail fantôme, Paris, Seuil, 2022.[↩]

- EV p. 118.[↩]

- Léna Balaud et Antoine Chopot, Nous ne sommes pas seuls. Politique des soulèvements terrestres, Paris, Seuil, 2021.[↩]

- EV, p. 172-173. Le concept de « composition écologique de la classe ouvrière » est repris à Léna Balaud, « Des alliances pour recomposer une politique dans et contre l’écologie du capital », Dégénérations, n°35, 2021.[↩]

- Cf. RB p. 294-295 : « Si, selon certains réformateurs sociaux, le labeur animal doit permettre d’émanciper les hommes des tâches les plus pénibles, d’autres y voient une concurrence dangereuse. C’est notamment le cas lorsque les animaux sont envoyés au fond des mines pour éviter les risques d’explosion et d’incendie liés à l’usage de la vapeur. »[↩]

- Cf. Frédéric Keck, Les sentinelles des pandémies. Chasseurs de virus et observateurs d’oiseaux aux frontières de la Chine, Bruxelles, Zones sensibles, 2020.[↩]