Un samedi soir de septembre

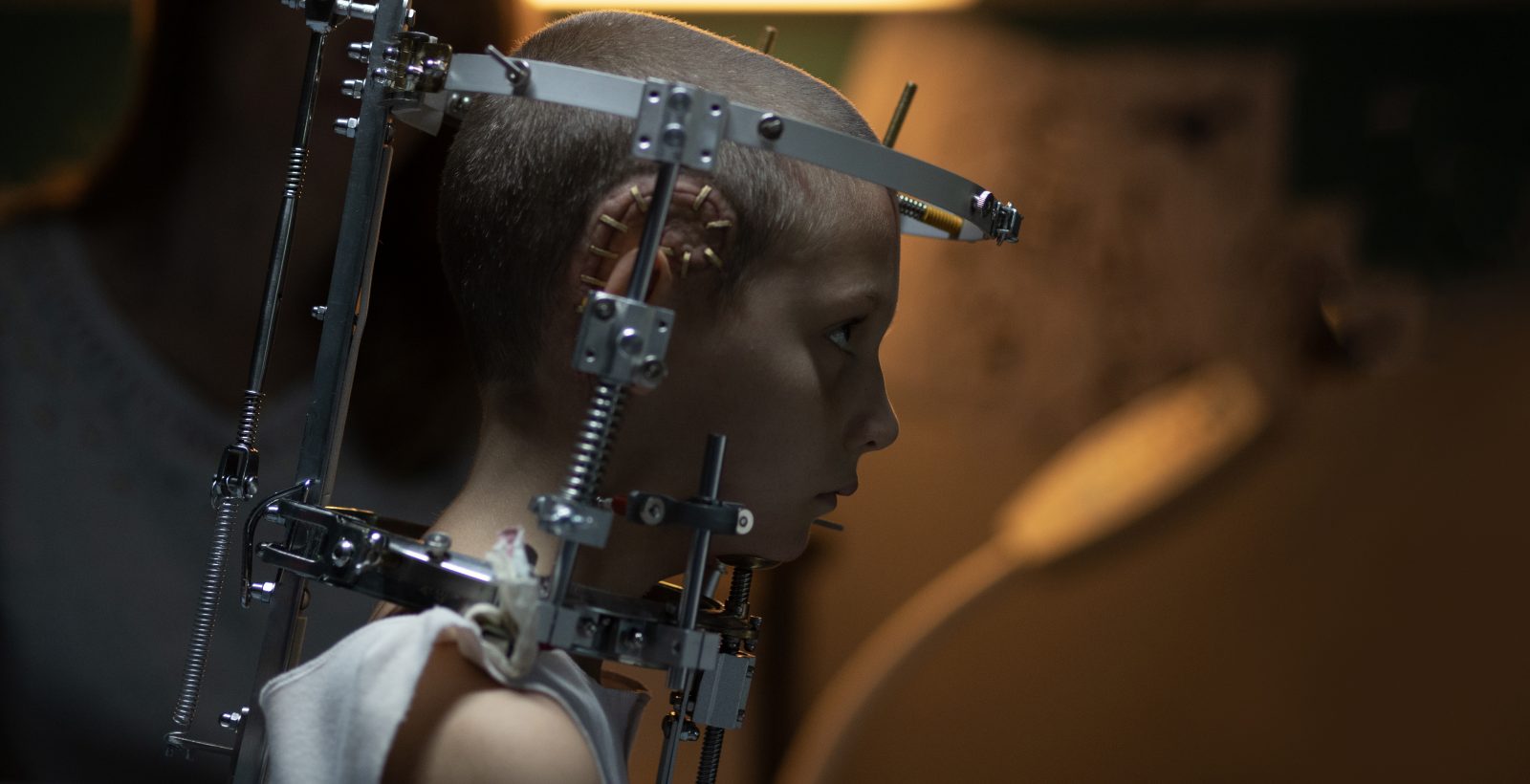

Profitant d’un (court) séjour parisien, je me rends au cinéma. Sur ma liste, il y a Vesper Chronicles. Un film de science-fiction franco-lituanien qui m’intrigue un peu, de par sa provenance d’abord, mais aussi parce qu’il fait, paraît-il, un usage malin et limité des effets spéciaux. L’intrigue : dans un futur dystopique où les écosystèmes se sont effondrés, la jeune Vesper essaye de survivre.

Une fois dans la salle, je comprends assez vite que Vesper Chronicles est un film avec une enfant, mais pas un film pour enfants. D’ailleurs la seule famille qui a tenté la séance de 19 h s’éclipse au bout de 20 minutes. Il faut dire que la vie de Vesper n’est pas très cool à ce stade du film. Survivante d’un monde post-apo comme d’habitude glauque et embrumé, sa mère s’est barrée pour rejoindre une communauté de pèlerins sans visages, son père est un drone grincheux et son oncle un psychopathe sanguinaire. La vie est dure ; Vesper saigne, se cogne, se bat.

Rapidement, je suis surprise par le scénario. Le film n’épargne rien à son personnage. Après trente minutes de film, la seule personne ayant témoigné de la gentillesse envers Vesper, un enfant d’une dizaine d’années, subit en effet un sort atroce qui nous est révélé de manière frontale (gros plan sur son cadavre rongé par les insectes). Le ton est donné et les épreuves continuent pour la jeune fille, obligée de quitter sa maison puis d’accepter la mort de son père. S’ensuit une scène iconique dans l’univers du conte et de l’enfance : la traversée de la forêt, qui s’achève par une nouvelle séparation. L’unique lien qui restait à Vesper : une créature nommée « le Jug », sorte de synthèse entre l’humain, le clone et l’esclave, se sacrifie pour la protéger.

C’est donc dépossédée de tout repère affectif que Vesper finit sa trajectoire, rejointe à l’occasion d’un plan large par quelques autres silhouettes errantes d’enfants, survivants égarés de ce monde dans lequel l’espoir et les happy ends semblent avoir été éradiqués.

Je reste devant le générique défilant avec un étrange sentiment de familiarité.

En fermant les yeux, je m’aperçois que je suis en train de penser au dernier plan de Titane que j’ai fini par voir peu de temps auparavant. Le film de Julia Ducournau, décoré de la Palme d’or en 2021, s’achève lui aussi après un déferlement de violences sur l’image d’un enfant (bébé cette fois) arrivé dans un monde étrange et sans repères.

Alors que je m’interroge sur l’écho entre ces deux images, je réalise que je suis moi-même en train de travailler sur un projet qui participe de ces récurrences puisqu’il s’agit d’un court-métrage mettant en scène trois enfants pendant la fin du monde. Sans pouvoir très bien l’expliquer, il m’a paru important dès les débuts de l’écriture d’écarter toute présence adulte de cette histoire, comme si au fond je voulais laisser ces enfants fictifs se débrouiller seul·es avec leur catastrophe de cinéma.

Pourquoi ? Je cherche une raison à l’émergence de ces images et récits : des enfants seuls tentant de trouver leur chemin dans des mondes violents (Titane) ou qui se meurent (Vesper Chronicles).

Si les récits d’anticipation et dystopies se multiplient ces dernières années, il ne s’agit pas d’un genre nouveau au cinéma. Déjà en 1927, Fritz Lang mettait en scène l’ambitieux Métropolis dénonçant l’écrasement de la classe ouvrière par une élite égoïste et cupide.

Pour ma part, ma première rencontre avec la dystopie date de 2006 avec la lecture du roman de Cormac McCarthy La Route ; adapté par John Hillcoat au cinéma en 2009. La Route raconte le voyage d’un père et de son enfant dans un monde post-apocalyptique sans espoir. Je me souviens avoir longtemps été habitée par l’âpreté de l’écriture et l’hostilité du monde dépeint. J’étais alors une jeune adulte et la puissance de projection de la fiction était pour moi indéniable. J’avais été également choquée par le fait qu’un des personnages principaux évoluant dans ce monde cruel soit un enfant. Jusque là, les dystopies avec lesquelles j’étais familière étaient majoritairement portées par des corps d’adultes. Je pense de manière non exhaustive à Fahrenheit 451, Soleil vert, L’Armée des 12 singes, 1984, V pour Vendetta, Matrix…

L’infans, celui qui ne parle pas

L’an 2000. Comme pour accompagner le changement de siècle, sort Battle Royale, long-métrage adapté d’un manga. À bien des égards, ce film, qui ne cesse d’en inspirer d’autres, peut être vu comme un des premiers symptômes d’un changement de perspective, déplaçant le point de vue de celui qui résiste dans des corps d’adolescent·es1.

Depuis, l’âge des personnages me semble chaque fois rajeunir un peu plus. De Hunger Games à Ready Player One, Dune ou Vesper Chronicles, les silhouettes sont de plus en plus frêles et on glisse doucement des adolescents aux enfants. Je pense aussi à Seuls, une série de BD franco-belge écrite par Fabien Vehlmann et dessinée par Bruno Gazzotti qui met en scène 5 enfants se réveillant dans un monde sans adultes. Gros succès commercial, Seuls donne concrètement vie à une angoisse que beaucoup de parents traversent : celle de laisser leurs enfants seul·es dans un monde en déliquescence.

Au-delà de l’inventaire, il me paraît surtout intéressant de s’interroger sur le sens de ce rajeunissement de l’âge des personnages dans ces nouveaux récits. En faisant des recherches sur Vesper Chronicles, j’apprends que le film a été réalisé par un couple (Kristina Buozyte et Bruno Samper). Je me demande, un peu bêtement peut-être, s’iels ont des enfants, si le film était une manière cathartique d’extérioriser leur « éco-anxiété », d’imaginer le pire pour mieux s’y préparer. À moins que ce ne soit au contraire une façon de conjurer le sort : dépeindre un univers sombre et mourant pour laisser à la réalité une chance de faire mieux ?

Pourquoi choisir comme protagoniste un enfant ? Si on peut penser que dans les récits d’anticipation ce sont des personnages intéressants, car ils et elles sont directement touchées par la question de l’avenir, on peut également se dire qu’il s’agit d’une appropriation. « (…) On n’a jamais vu spectacle plus répugnant que celui d’une génération d’adultes qui, après avoir détruit toute possibilité d’expérience authentique, impute sa propre misère à une jeunesse désormais incapable d’expérimenter », écrit le philosophe Giorgio Agamben dans son essai Enfance et Histoire. Lui qui a beaucoup travaillé sur la question de l’enfance rappelle l’étymologie du mot infans : celui qui ne parle pas. On peut comprendre bien sûr ce terme comme étant celui qui ne maîtrise pas encore le langage (le bébé), mais aussi l’entendre comme celui — ou celle — qui n’a pas la parole. Ainsi, non content·es de confisquer le futur des générations d’après, de par la faiblesse de nos réactions face à un capitalisme de plus en plus sauvage, nous confisquons également à ces générations leurs récits.

Le mineur, celui qui a peu de droits

Il nous semble aujourd’hui évident que l’enfant diffère de l’adulte. L’enfance est considérée comme le stade d’un développement encore à venir : celui qui n’est pas encore mûr, celle qui est encore immature. Sur le plan juridique et social, l’enfance est un statut à part, basé sur la dépendance (matérielle, financière…) envers d’autres individus adultes : parents ou tuteurs. La thèse (controversée) de l’historien Philippe Ariès nous dit cependant qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Pour lui, l’enfance est un concept qui n’apparaît qu’au XVIIIe siècle. Auparavant les enfants étaient traités comme des « mini-adultes ». C’est-à-dire littéralement comme des adultes miniatures. Pour preuve, il n’y a pas avant cela de création de vêtements pour enfants ou de jouets pour enfants. Le statut de « mineur » est une création de la société. Initialement pour protéger les enfants, bien sûr. Cependant cette fameuse protection ne repose-t-elle pas sur le contrôle et la privation de liberté ? En étant « soumis à l’autorité » de l’adulte, les enfants ne se retrouvent-ils pas finalement dans un rapport de domination ? C’est la thèse d’Yves Bonnardel qui montre, dans La domination adulte, comment, sous prétexte de leur prétendue vulnérabilité, on enlève à l’enfant un certain nombre de droits pourtant fondamentaux.

La parole des enfants dans les récits est exclusivement pensée par des adultes.

Récemment, pendant une émission de cinéma à la radio, l’un des journalistes de l’émission mettait en doute la crédibilité d’un personnage avec l’argument suivant : « un enfant de 12 ans, ça ne parle pas comme ça ». On y parlait du film Anatomie d’une chute, réalisé par Justine Triet, Palme d’or 2023 qui montre l’histoire de Sandra, écrivaine à succès accusée du meurtre de son mari Samuel. L’un des témoins clés de l’histoire est le fils du couple, Daniel, un enfant de 12 ans, aveugle. J’avais vu le film quelques jours auparavant, et j’avais trouvé que le personnage de Daniel était étonnant et épatant. Le débat continue sans que l’argument du journaliste (pourtant très pauvre) soit remis en cause. Un peu choquée, je me demande combien d’enfants de douze ans ce journaliste connait pour dire cela. Sur quoi se base-t-il pour dire à une heure de grande écoute sur une radio du service public quelque chose d’aussi stupide que « un enfant de douze ans ça ne parle pas comme ça » ?

Si la jeunesse a prouvé à maintes reprises qu’elle avait une place sur l’échiquier politique, elle n’est toujours pas représentée.

Avez-vous déjà écouté le discours de Severn Cullis-Suzuki ? À 12 ans, elle prit la parole lors du premier sommet de la Terre organisé en 1992 à Rio. Elle ne manquait ni de maturité ni de clairvoyance. Ces dernières années, les mouvements de lutte pour la justice climatique ont vu leurs rangs grossir et l’âge des participants rajeunir. On a assisté à des grèves de lycéen·nes et collégien·nes sans précédent (je pense notamment au 15 mars 2019, déclarée journée mondiale de grève scolaire pour le climat). Greta Thunberg est devenue une icône mondiale, et à la suite de ses interventions, de nombreuses phrases fortes ont circulé, relayées via les réseaux sociaux à travers le monde entier. Je vois régulièrement écrites sur des pancartes en manifestations des phrases issues de ses discours. Mais si la jeunesse a prouvé à maintes reprises qu’elle avait une place sur l’échiquier politique, elle n’est toujours pas représentée. Je rappelle pourtant ici l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) qui consacre le droit pour les enfants de voir leurs opinions prises en compte dans les décisions qui concernent leurs vies et leurs préoccupations. Plus que jamais nous avons besoin que les jeunes s’emparent de ce droit qui est le leur. Plus que jamais nous avons besoin que les adultes le respectent.

Ainsi, on observe un paradoxe entre la multiplication de récits futuristes mettant en scène des jeunes qui subissent et un présent dans lequel les adolescent·es et les enfants semblent de plus en plus actifs et actives face à leur avenir.

Laisser la place

En ce sens, le film La Croisade, réalisé en 2021 par Louis Garrel (écrit avec Jean-Claude Carrière) et passé un peu inaperçu est un contre-exemple intéressant : il relate l’histoire contemporaine d’un préado (13 ans) qui décide avec d’autres enfants de financer une action mondiale pour « sauver la planète ». On peut également citer La Petite bande de Pierre Salvadori, sorti l’été dernier, qui raconte l’histoire d’un groupe d’enfants qui se met en tête d’incendier une usine polluant la rivière dans laquelle ielles ont l’habitude de jouer. Que cela soit sous la forme de fable ou de comédie, ces deux récits contemporains proposent des personnages d’enfants acti·ves, prenant leur destin en main. Dans le cas du film de Salvadori, le récit transpose des interrogations de fond sur le recours à la violence et à la désobéissance civile. Les enfants imaginent seul·es des solutions pour brûler l’usine, se procurant le matériel, prenant en charge son transport, avec des procédés ingénieux qui ne sont pas sans rappeler certains passages du livre d’Andreas Malm « Comment saboter un pipeline ? ». Ce n’est pas parce que les personnages du film sont des enfants que leurs questions sont infantilisées : on parle vraiment de faire sauter l’usine, pas de lui jeter des cailloux avec un lance-pierre. Malgré quelques incohérences de scénario, le film a le mérite de traiter frontalement le sujet du sabotage. Un motif similaire avait déjà été exploré par Kelly Reichart en 2013 avec Night Moves (l’histoire de deux jeunes activistes qui décident de faire sauter un barrage) — mais ce qui est frappant, c’est le rajeunissement de l’âge des personnages qui décident de se mettre en action : on passe de jeunes ayant une vingtaine d’années à des jeunes d’une dizaine d’années.

Il y a quelques mois, une amie m’a envoyé un texte dont la lecture m’a plus que troublée. Pour l’abolition de l’enfance de Shulamith Firestone, publié dans les années 70 est un texte radical dans lequel l’autrice définit les enfants comme une minorité qui, au même titre que toutes les autres, doit s’affranchir et se libérer. Pour elle, la libération des femmes ne peut se faire sans la libération des enfants. Le texte remet ainsi en cause la légitimité de la domination adulte sur les enfants. Influencée par Philippe Ariès cité plus haut, l’autrice questionne la notion même d’enfance : ne serait-ce pas un concept inventé par les adultes pour habituer dès leur plus jeune âge les individus à une forme d’oppression dont seuls les hommes blancs auraient une chance de s’extraire (étant la seule catégorie de population n’étant pas considérée comme une minorité) ? Firestone rappelle ainsi dans son texte que les enfants sont la plupart du temps associés aux « femmes » (on se souvient de la phrase de Titanic « les femmes et les enfants d’abord ! ».) Firestone soutient que ce lien permanent qu’on fait entre femmes et enfants, n’est qu’une manière de contenir ces deux catégories de population dans des formes d’oppression.

Nous avons fixé l’adulte comme étant la norme : avant cela, l’enfant est imparfait.

Cette lecture m’a profondément interrogée, et a fait écho à mes doutes face à l’émergence de récits façonnés par des adultes qui fantasment des devenirs d’enfants (phénomène auquel, je le redis, je contribue).

Notre monde contemporain pense l’enfant comme naturellement inférieur. On apprend à un enfant à devenir adulte, comme si l’adulte était le stade ultime à atteindre. Nous avons fixé l’adulte comme étant la norme : avant cela, l’enfant est imparfait. On lui fixe des stades de développement des courbes à atteindre : à 8 mois, peser 8 kilos, à 2 ans, empiler des cubes, à 6 ans, comprendre le non, etc. Mais ne peut-on pas renverser cette perspective ? C’est-à-dire arrêter de penser que l’enfant nous est inférieur, que sa pensée n’est pas assez « développée », qu’il ne comprend pas encore le temps de la manière dont nous le percevons. Nietzsche a ainsi esquissé l’idée que l’enfant, dans sa transgression des règles, était en fait peut-être un être révolutionnaire, capable de rejeter les normes sociales. D’autres voient les pensées, mots et dessins d’enfants comme des fulgurances de vérité. Des perceptions du monde plus crues, plus directes et souvent plus pertinentes que les nôtres. Il est impossible de trancher bien sûr. Mais c’est bien de se rappeler que le rapport enfant/adulte peut être renversé. Et que c’est peut-être nous qui méritons d’être instruit·es.

De nouveaux récits

Au vu de nos dernières réflexions, n’est-il pas nécessaire de réinvestir le futur en faisant participer la jeunesse à la production de nouvelles narrations ?

Lire aussi sur Terrestres : Laura Aristizábal Arango, « Continuer. Une exploration du Chthulucène avec Donna Haraway », mars 2020.

Produire de nouveaux récits, c’est la tentative de Donna Haraway dans Vivre avec le trouble. Partant de notre Terre abîmée et chaotique, l’autrice essaye de penser des mythologies hybrides et nouvelles qui élargissent notre champ des possibles. C’est également le chemin qu’emprunte Alain Damasio à travers ses fictions, mais aussi à travers ses prises de parole extérieures 2. Je pense enfin au livre d’Alice Carabédian, Utopie Radicale, qui travaille à une reconceptualisation de l’utopie politique au sein de la science-fiction contemporaine. Au-delà de repenser le récit en ouvrant sur des imaginaires différents, voire des utopies, le terme de « nouveau » de l’expression « nouveaux récits » devrait à mon sens également référer aux auteur·es. Des auteur·es plus jeunes qui nous feraient part de leurs idées, qui participeraient au débat commun.

En animant régulièrement des ateliers cinéma avec des adolescent·es, je me rends compte que la plupart d’entre eux « produisent du contenu » (c’est leur terme). La plupart du temps via Tik Tok ou d’autres plates-formes dont généralement ielles m’apprennent l’existence. Ils et elles ont une voix et l’expriment. Mais la différence de générations et de pratiques informatiques fait que la plupart d’entre nous ne l’entendent pas. Personnellement, j’essaye depuis grâce à eux d’être plus à l’écoute. Pour moi, c’est dans cette transmission inversée que résident beaucoup de clés.

Pour essayer de conclure. J’ai à la maison une enfant de trois ans. Je traverse depuis sa naissance, comme beaucoup, parents ou non-parents, des phases d’anxiété durant lesquelles je me dis qu’il était vain et fou de faire naître une personne de plus dans ce monde. Si j’avais la naïveté de la première fois avec moi, je ne peux pas me cacher derrière une seconde fois alors que la question d’un second enfant se pose dans ma vie. Je n’ai pas de réponses. Je mesure mon désir, alternant les projections pessimistes et les utopiques enthousiastes.

Lire aussi sur Terrestres : Claire Dietrich, « Lettre à ma sage femme », décembre 2020.

Je regarde une interview des réalisateurs de Vesper Chronicles, film par lequel a démarré cette réflexion et j’apprends (avec surprise) que Kristina Buozyte et Bruno Samper ont voulu faire un film sur l’espoir. En réfléchissant, le dernier plan du film montre en effet la jeune Vesper entreprendre l’ascension d’une tour, du sommet de laquelle elle peut apercevoir la « citadelle », un monde vert et sain dans lequel elle jette des graines fertiles. La métaphore est là.

Les récits sont des sortes de graines. Ils font germer des idées, des révoltes, et parfois des vocations. Continuer la réflexion sur un monde plus juste et plus inclusif ne nous autorise pas à faire l’impasse sur la question de nos narrations. À nous tous·tes de se l’approprier. À nous de politiser l’enfance.

Ont contribué à la documentation de ce texte : Sonia, Aurel, Charlie et Noa que je remercie de tout mon cœur

Pour continuer ces réflexions, je recommande vivement le visionnage de la conférence « Politiser l’enfance » de Tal Piterbraut-Merx donnée en 2021 aux Beaux-Arts de Lyon. Limpide, percutante et éclairante.

Notes

- Entre temps, j’ai découvert la série de manga L’école emportée de Kazuo Umezu publiée sous forme de feuilleton dans les années 70 et qui avec un scénario du tonnerre et une cruauté surprenante raconte l’histoire d’enfants survivants seuls après que leur école ait été propulsée dans un espace-temps indéfini.[↩]

- voir « Et si l’on battait le capitalisme sur le terrain du désir ? »[↩]