Entretien réalisé par Sophie Gosselin et Pierre de Jouvancourt.

Terrestres : Votre travail porte sur la critique du néolibéralisme et sur la manière dont il intègre les questions écologiques pour transformer les formes actuelles de gouvernement. Dans cette perspective, vous faites une critique de la notion d’Anthropocène en disant que l’alerte qu’elle véhicule conforte la mutation des politiques néolibérales, plutôt qu’elle ne les contredit. Pouvez-vous préciser votre critique de l’Anthropocène et le lien que vous faites avec le néolibéralisme ?

Federico Luisetti : Après une première lune de miel avec la notion d’Anthropocène1, les théoricien·nes critiques et les militant·es écologistes commencent à se rendre compte des présupposés problématiques du récit qu’elle véhicule. C’est le chimiste Paul Crutzen et le biologiste Eugene F. Stoermer qui ont forgé le terme d’Anthropocène en 2000, à partir de la contraction entre Anthropos (Homme) et kainos (nouveau), pour désigner la nouvelle période géologique qui succéderait à l’Holocène.

La popularité de la thèse de l’Anthropocène coïncide avec le moment où s’accumulent les preuves scientifiques convaincantes sur le fait que les concentrations de dioxyde de carbone dépassent 400 parties par million (ppm), soit près du double de la quantité qui a caractérisé la période interglaciaire d’équilibre climatique de l’Holocène. Une niche écologique vieille de 12 000 ans, qui permettait à l’homme de devenir protagoniste de l’histoire naturelle, a pris fin, la biosphère est entrée dans un nouveau régime climatique périlleux.

Les scientifiques du système terrestre ont réagi à cette crise environnementale mondiale en plaçant l’Anthropos au centre des relations planétaires et en traitant l’humanité comme un être défini par son statut d’espèce (species being), un sujet biosocial précaire empêtré dans des boucles de rétroaction communes et menacé d’extinction. Mais les voix des études décoloniales et indigènes, de l’histoire environnementale, de l’écologie politique, des humanités environnementales et de l’écoféminisme ont permis de remettre en perspective cette histoire et de modifier les termes du débat.

Comme l’ont mis en lumière aussi les historiens Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz dans leur livre L’événement anthropocène2, cette notion propose un récit, une manière de raconter l’histoire qui met en avant certains acteurs et en invisibilise d’autres.

L’Anthropos est un sujet fictif, un obscurcissement du colonialisme, des relations de classe, de race et de genre.

Federico Luisetti

La fin de l’Holocène ne doit pas être interprétée comme le début de « l’âge de l’Homme » mais comme un rappel que nous vivons depuis cinq siècles à l’âge du Capital (le Capitalocène), des plantations (le Plantationocène), et de l’ère du gaspillage et de la production de déchets (le Wasteocene)3. Les humains n’agissaient pas comme une espèce unitaire lorsqu’ils asservissaient d’autres hommes et femmes d’ascendance africaine, massacraient des peuples autochtones et détruisaient des environnements sur quatre continents. Ils ont accompli leurs desseins en tant que colons masculins blancs européens, rentiers et élites commerciales métropolitaines.

Les personnes racialisées et subalternes n’ont pas demandé à être agrégées dans un Anthropos biosocial flou et tenues collectivement responsables de l’effondrement du climat et du pillage des écosystèmes. L’Anthropos est un sujet fictif, un obscurcissement du colonialisme, des relations de classe, de race et de genre. Son récit éradique la « condition terrestre »4 les histoires de résistance et de symbioses vernaculaires entre humains et natures pour les remplacer par une histoire uniforme aux dimensions planétaires.

Il est une géohistoire fallacieuse qui accompagne la phase « verte » du capitalisme contemporain, et qui légitime des régulations climatiques et des transitions énergétiques globales dirigées d’en haut, ainsi que l’optimisation néolibérale du « capital naturel » et des « services écosystémiques ».

Dans votre travail, vous insistez sur l’historicité de la « nature ». La définition commune de ce terme dépend d’agencements économiques, politiques et scientifiques qui varient avec le temps. Comment caractériser ce que vous appelez le nouvel état de nature dans l’Anthropocène ? Et à quel type de pouvoir cela correspond-il ?

Le paradigme de « l’état de nature » s’est d’abord développé sur dans le contexte des écologies politiques de la plantation charriant un imaginaire du bon sauvage des carnets de voyage des premiers colons, qui apparaît dans les théories politiques du contrat social du 17ème et 18ème siècle. Le philosophe Thomas Hobbes met ainsi en scène un « état de nature » sauvage et conflictuel que l’artifice social de l’État, ce grand Léviathan, se doit de civiliser, de contrôler et de pacifier.

Dans ces récits, la condition imaginaire des primitives du Nouveau Monde, exposées comme des animaux et incapables de gérer leurs environnements de manière productive, est davantage qu’un objet de curiosité anthropologique. Elle a pour but de légitimer le dispositif civilisateur de la théorie du droit et de la conquête militaire de l’Europe, l’organisation agricole et la théologie naturelle, le « mode d’habiter colonial »5 lié au modèle économique de la plantation et à la distribution racialisée des corps, comme autant de conditions nécessaires à l’émergence d’un capitalisme mondialisé.

Sans les sauvages et les barbares imaginaires, il ne pourrait y avoir un sujet scientifique et politique européen, organisant le gouvernement colonial par l’homogénéisation des savoirs.

Federico Luisetti

La distinction entre nature et culture va de pair avec la construction des catégories de sauvagerie et de civilisation et prend appui sur la ligne de rupture métabolique de l’Atlantique initiée avec le commerce triangulaire des esclaves. Dans l’espace légal et politique de la domination du nomos de la Terre eurocentré, un énorme corpus de savoirs coloniaux a émergé sur les fondements de ce que des chercheurs et chercheuses nomment le Plantationocène6.

La réduction en esclavage des Africaines et le génocide des Amérindiennes légitime l’histoire ethnocentrée de la nécessité d’un arrachement à l’état de nature. Sans les sauvages et les barbares imaginaires, il ne pourrait y avoir un « point universel d’énonciation »7, un sujet scientifique et politique européen, organisant le gouvernement colonial par l’homogénéisation épistémique.

Mon hypothèse est que le récit de l’Anthropocène participe à valider et à rendre opératoire la transformation actuelle du capitalisme en un régime écologique d’accumulation planétaire. Sous les auspices du néolibéralisme, nous sommes entrés dans une nouvelle version de l’ « état de nature ». Les frontières de la production de marchandises, qui ont donné forme aux écologies de la modernité coloniale, s’élargissent et s’approfondissent.

L’urgence pour faire face au changement climatique et à la perte de biodiversité a approfondi la gestion néolibérale de la biosphère et accéléré les efforts d’intégration du capital financier et humain dans le monstre à deux têtes du « capital naturel »8. Grâce aux marchés du carbone et aux services écosystémiques, le néolibéralisme a inséré du capital dans le passé, le présent et l’avenir de la terre, de la mer et de l’atmosphère. Les humains et les non-humains sont devenus des nœuds du métabolisme du capital naturel.

Le récit de l’Anthropocène participe à la transformation actuelle du capitalisme en un régime écologique d’accumulation planétaire.

Federico Luisetti

Dans l’hémisphère Nord, les citoyen·nes vert·es malléables sont invité·es à « sauver la planète », et à se sauver de l’extinction, en se conformant aux agendas des entreprises et aux régimes énergétiques étatiques. Ils et elles remplissent leurs devoirs, se comportant comme des éco-consommateurs décarboné·es et désamorçant leur honte verte et leur éco-anxiété sur le marché de la durabilité d’entreprise nette-zéro. Alors que dans l’hémisphère Sud les sociétés indigènes sont expulsées de leurs terres ou intégrées aux marchés mondiaux avec l’aide de certaines ONG de l’Ouest. Celles-ci deviennent des partenaires écologiques et des gardiennes de biodiversité, fournissant produits et services écologiques, allant des puits de carbone aux savoirs indigènes, en passant par les plantes médicinales.

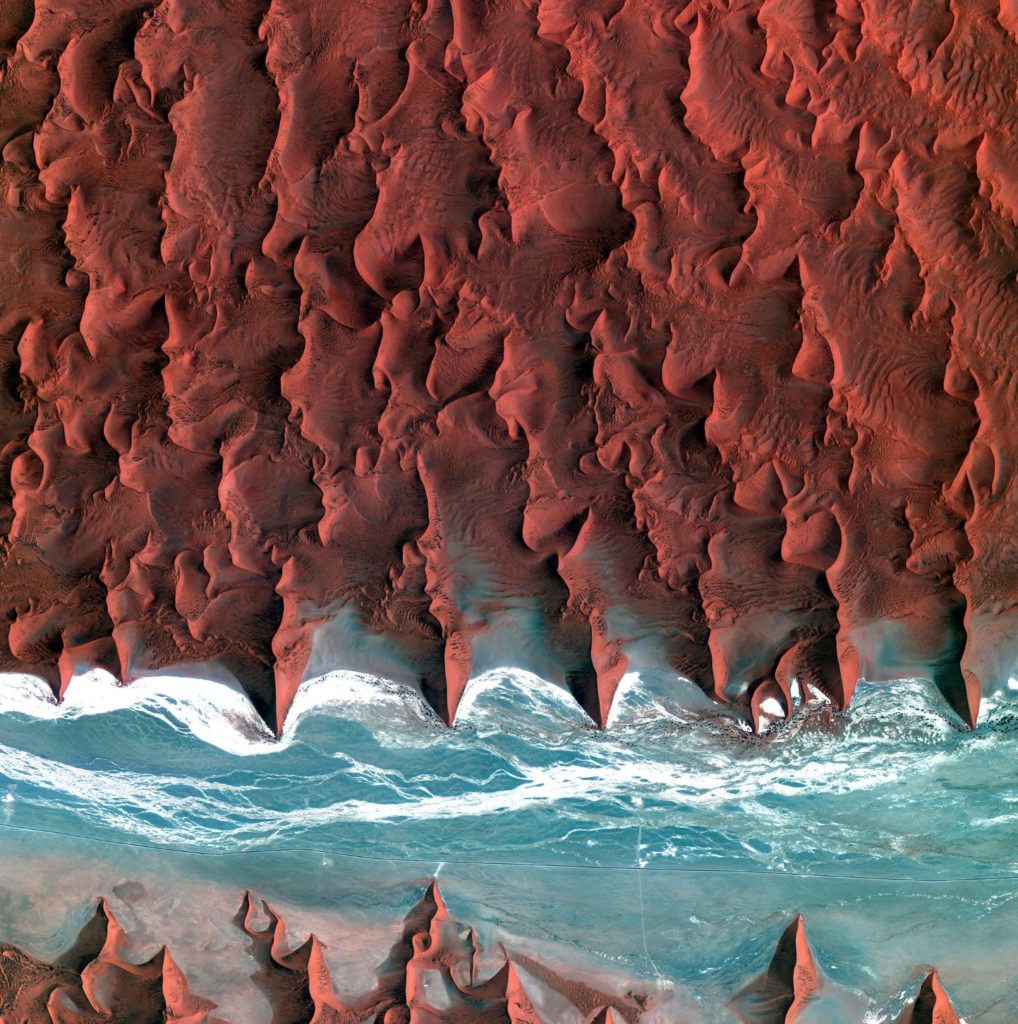

Cette environementalisation du capital a pour conséquence de rendre désormais inséparables l’état de la société et l’état de nature : nous avons affaire à un « état de nature néolibéral », qui légitime l’émergence d’une nouvelle forme d’exercice du pouvoir que je qualifie de « géopouvoir ». Dans ce contexte, l’Anthropocène a pour fonction première de servir de « nouveau paysage géostratégique », ainsi que cela a été théorisé par ‘The Center for Climate and Security’, un important groupe de réflexion militaire basé à Washington, D.C.9. L’Anthropocène est le théâtre géohistorique des opérations des intendants du capital naturel. C’est une étape socio-naturelle sur laquelle les populations, les armées, les filières, les écosystèmes et le climat peuvent être simultanément modélisés et gérés à de grandes échelles temporelles et géographiques10.

Pour désigner le type de pouvoir se rapportant à l’état de nature institué par le capitalisme, vous vous référez au concept de « géopouvoir », existant depuis plusieurs années mais que vous retravaillez. Comment comprendre ce dernier, notamment par rapport au concept plus connu de biopouvoir forgé par le philosophe Michel Foucault ?

J’utilise la notion du géopouvoir selon deux sens pour mettre en lumière deux faces de la recomposition générale des rapports de pouvoir à l’échelle mondiale11. La première face correspond à la mise en place d’un mode de gouvernement qui s’exerce à l’échelle d’une Terre envisagée comme un Système global.

Le concept de géopouvoir est inspiré de celui de « biopouvoir » introduit par Michel Foucault. Cependant, le cadre d’interprétation du biopouvoir a été construit sur la naturalité, la sécurité et la productivité des forces vitales des populations humaines alors que le géopouvoir implique le gouvernement d’humains et de non-humains, des flux et des stocks du « Système-Terre ». Aujourd’hui, à travers la géoingénierie, les régulations climatiques et la gestion environnementale de la planète, le géopouvoir déploie un savoir-pouvoir qui porte non seulement sur le « bio », mais aussi sur le « géo ».

Le géopouvoir naît au 15e siècle et s’enracine dans le colonialisme européen et les plantations, qui furent des usines de la nature.

Federico Luisetti

De plus, la généalogie historique du géopouvoir est différente de celle faite par Michel Foucault à propos du biopouvoir. Les racines du premier me semblent résider dans les plantations, dans les frontières marchandes du colonialisme européen. Les plantations furent dès le 15ème siècle des usines de la nature : les humains et les non humains étaient coupés de leurs contextes socio-écologiques, transportés à travers le globe, et amassés en tant que force de travail dans les étranges laboratoires du géopouvoir. Les récoltes et les esclaves devinrent commensurables, leurs cycles de vie captifs, leur diversité biologique simplifiée et soumise à la reproduction accélérée. Le sucre et le charbon, l’argent et le coton, l’extraction et la consommation fermaient la boucle de la circulation capitaliste à travers la circulation des esclaves.

La seconde face du géopouvoir concerne les forces de résistance à ses techniques de gouvernement. C’est par exemple les forces autres qu’humaines qui défont les injonctions à la sécurité et les objectifs économiques des intendantes du système Terre. En m’inspirant de la pensée de Deleuze et Guattari, j’essaie de penser comme des formes d’opposition au géopouvoir les diverses tentatives de territorialiser la vie géologique, de se saisir de la vitalité des écosystèmes ou des formations géosociales indociles qui émergent sous l’influence de forces et de temporalités non-humaines et non-organiques.

Selon moi, cette dimension subversive du géopouvoir explique le basculement actuel des politiques terrestres contre hégémoniques vers un « animisme politique ». Des ZAD aux assemblées populaires demandant des statuts de personnes morales pour les rivières et les glaciers, du Chtulucène de Donna Haraway à la Terre Noire de Sophie Gosselin et David gé Bartoli12,l’activisme environnemental est reconfiguré comme une alliance avec des êtres-terrestres autres qu’humains, comme une étreinte de métamorphoses et de parentés multispécifiques. Le géopouvoir nomme donc également la révolte des sujets qui ne sont pas humains, un changement de scène de la politique terrestre.

Pourquoi considérez-vous le paradigme des « limites planétaires » comme profondément néolibéral ? Comment cela est-il compatible avec le fait que ce paradigme promeut néanmoins un concept de limite, qui, en principe, est pourtant incompatible avec l’idée de croissance économique, par ailleurs centrale au néo-libéralisme et à d’autres formes de libéralismes économiques ?

L’idée de limite est séduisante mais ambigüe. Nous savons que l’exploitation capitaliste de la nature non limitée continuera de défigurer la Terre et d’intensifier la distribution environnementale des conflits. Mais, d’un autre côté, les élites capitalistes sont conscientes que les limites sont partout, qu’il est nécessaire de les prendre en compte pour les exploiter à leur profit.

Ainsi, en tant que dispositif de création artificielle de la rareté, les limites peuvent devenir cruciales pour revigorer l’accumulation primitive, créer de nouveaux marchés et privatiser des natures non-capitalisées – des semences et de la biodiversité aux océans, en passant par l’atmosphère et l’espace.

Le capitalisme bute sur des limites planétaires ? Hélas, ces indicateurs servent aussi à piloter la conversion de l’économie et mettre en œuvre l’écologisation structurelle du capital.

Federico Luisetti

La plus récente fable sur les limites capitalistes sont les marchés carbones. Face à la crise du changement climatique, les gouvernements néolibéraux ont privatisé l’atmosphère grâce à un mécanisme fondé sur des « droits à polluer » échangeables. Des émissions de gaz à effet de serre hétérogènes, possédant chacun différentes propriétés, toxicités et provenance, sont entassés dans un équivalent abstrait, la « tonne d’équivalent CO2 » (notée tCO2eq), puis échangées sur des marchés en tant que bien rare soumis aux limites géophysiques du système Terre sous la forme d’émissions carbonées.

Le paradigme des « limites planétaires » promu par le Stockholm Resilience Centre et intégré dans les politiques environnementales européennes et dans les objectifs de développement des Nations Unies pour 2030 est un autre exemple édifiant. Les limites planétaires, qui dépendent de variables biogéophysiques, sont mobilisées comme indicateurs pour piloter la conversion stratégique de certains secteurs économiques et mettre en œuvre l’écologisation structurelle du capital.

Ces processus restent dans la logique interne de l’accumulation et de l’appropriation. Le texte séminal de l’environnementalisme capitaliste global – l’exercice de modélisation malthusien des Limites à la croissance (1972) – prédisait l’effondrement environnemental en se fondant sur l’idée d’une rareté induite par la démographie. De la même manière, les limites écosystémiques de l’exploitation des natures sont aujourd’hui mobilisées par les tenantes d’un Green New Deal capitaliste et de la transition énergétique.

Dans un texte récent13, vous dites que les réfugiés climatiques ne sont pas seulement perçus comme une menace pour la sécurité mais aussi comme une force entrepreunariale. Pouvez-vous développer cette idée et expliquer pourquoi vous pensez que la manière néolibérale de penser le migrant au sein du système-Terre inclut ces deux aspects ?

Bien qu’il n’y ait pas de consensus scientifique ni de compréhension monocausale de la mobilité humaine, une influente littérature sur les réfugié·es climatiques et environnementaux façonne les politiques publiques depuis les années 1980 et attribue ces déplacements au changement climatique et à la dégradation des écosystèmes. Invisibles pendant des décennies, ces réfugié·es ont commencé à peupler les pages des rapports d’expert·es écrits pour les institutions politiques globales, comme l’ouvrage de Norman Myers Environmental Exodus14.

L’image de barbares climatiques menaçants, provoquant des conflits violents et déstabilisant la prospérité de l’Occident est devenue incontournable. Cette rhétorique réactive des imaginaires coloniaux.

Federico Luisetti

Des images apocalyptiques de centaines de millions de réfugié·es climatiques s’articulent à un discours sécuritaire qui considère comme une évidence le lien entre réchauffement climatique, perturbations environnementales, migrations forcées et menaces pour la souveraineté des Etats. L’image de barbares climatiques menaçants, provoquant des conflits violents et déstabilisant la prospérité de l’Occident est devenue un dispositif rhétorique pour les médias, les organisations humanitaires aussi bien que pour les stratégies militaires et les décideur·ses politiques, réactivant des imaginaires coloniaux et des peurs civilisationnelles de guerre sauvages.

Dans le theatrum mundi de l’Anthropocène, les flux humains sont catégorisés selon des continuums de formes de mobilité, entre des populations prises au piège et la relocalisation planifiée de réfugié·es sans cesse déplacés. Les flux humains sont gouvernés à partir de cadres de pensée qui construisent la migration selon les termes d’un défi à la sécurité humaine ou comme une opportunité pour augmenter la « capacité adaptative » de populations vulnérables, minimisant ainsi les « effets néfastes du changement climatique » et maximisant la production économique.

Le discours néolibéral valorise ainsi la résilience des réfugié·es, leur volonté de se soumettre à la sélection des marchés et des écologies, les capacités créatives de la « migration de survie » : « la migration peut représenter une ‘adaptation transformatrice’ au changement environnemental, et dans de nombreux cas elle est un moyen efficace pour construire une résilience à long terme »15. L’objectif de la gouvernance Anthropocénique est de faciliter la mobilité des « vulnérables » qui ont remplacé les « pauvres » et leurs droits.

Les mouvements pour la justice climatique et environnementale constituent une critique politique essentielle de ces logiques lorsqu’elles dénoncent le cynisme de la gestion de la biosphère, l’architecture actuelle des politiques migratoires, des relations internationales et de la diplomatie climatique, ainsi que le rôle complice que jouent les ONG.

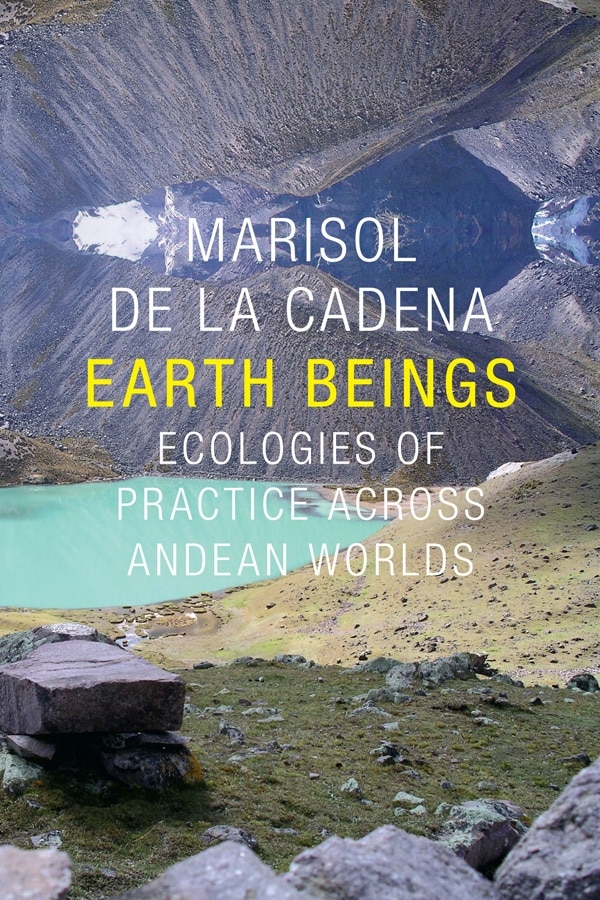

Vous écrivez actuellement un livre sur les êtres terrestres (earth beings), un concept que vous reprenez à l’anthropologue Marisol de la Cadena. Pourriez-vous expliquer ce que vous entendez par êtres terrestres et comment vous vous inspirez du travail de Marisol de la Cadena ?

Le capitalisme vert est en train de produire ses propres subjectivations, qui redessinent, dans un registre écologique, le sens libéral de la personnalité. Comme le montre la popularité de l’industrie culturelle concernant l’environnement, l’éco-capitalisme nourrit de manière dépolitisée notre intimité avec les sujets autres qu’humains, encourageant les interactions avec les plantes et les animaux, les rochers et les microbes. Alors comment est-il possible de conceptualiser des alliances multispécifiques qui ne reproduisent pas de manière involontaire les configurations de la personnalité libéralité ?

Pour répondre à cette question, j’emprunte et étend le concept d’« êtres terrestres » (earth beings) de Marisol de la Cadena, qui traduit le mot Quechua tirakuna, le pluriel de la Terre16. Tirakuna sont les êtres andins, montagnes ou coteaux, lacs ou arbres, crêtes et ravins, pierres et sources que les colons Européens considéraient comme des idoles ou fétiches païens.

Certes ils ont été assimilés par l’empire Inca dans un système complexe d’idéologie religieuse étatique et dans des sites architecturaux, puis soumis à des siècles d’acculturation chrétienne. Cependant, les tirakuna sont encore considérés par celles et ceux qui parlent Quechua comme des sujets autres qu’humains capables d’effrayer et de prévenir, de protéger et de punir, de tromper et de guérir, partageant leurs émotions et expressions avec les personnes humaines (runakuna). Selon de la Cadena ces entités défient le langage politique moderne et questionnent la séparation épistémique entre nature et société.

Grâce aux constitutions de l’Equateur et de la Bolivie, et à la « Conférence des Peuples de la Terre sur le changement climatique et les droits de la Terre-mère » de 2010 à Cochabamba, la subjectivité des êtres terrestres andins a émergé dans le langage de l’environnementalisme transnational – Terre-mère, le bien-être des écosystèmes – et a nourri un mouvement de jurisprudence terrestre grandissant.

Dans mon travail, je m’intéresse aux subjectivités étranges, mineures, abiotiques ou aux natures infrastructurelles – pierres erratiques, décharges, mines, matières particulaires17. Il s’agit d’êtres terrestres paradoxaux apparaissant aux frontières de la production des marchandises (commodity frontiers) du capitalisme vert. Je les appelle aussi des « contrenatures » au sens où ils tordent notre compréhension écosystémique de la nature.

Un exemple est la décharge cachée du Nant des Grandes Communes, dans la petite commune d’Onex, à quelques arrêts de bus du centre-ville de Genève, que j’interprète comme un être terrestre européen18. On n’y voit que cabanons en bois, jardins familiaux, immeubles résidentiels et canalisations métalliques perçant le terrain19. Mais sous ce quartier pavillonnaire se cache un minuscule vallon qui servit jusqu’en 1962 d’enfouissement des déchets solides de Genève, d’Onex et de Lancy. Une fois comblé, ce sol pollué était recouvert d’un sédiment limono-argileux de 2 à 3 mètres d’épaisseur.

Pour prévenir les risques d’explosion, un réseau complexe de canalisations, 14 puits et dispositifs de pompage ont ensuite été construits pour collecter les lixiviats se déversant dans le Rhône et capter les émissions de méthane. Le défi consiste à exploiter le dynamisme désobéissant de 270 000 mètres cubes de déchets en décomposition aspergés de DDT, qui se trouvent juste en dessous.

C’est quoi ce site ? Ce n’est pas un écosystème mais un géocorps toxique, un monument au cynisme politique et une vallée-décharge indisciplinée qui continue de libérer du méthane et des lixiviats. Pour les habitant·es locaux, c’est une nature inquiétante et autonome, un être-terre qui a déjoué les tentatives des constructeurs et des pouvoirs publics de réglementer son mode d’existence.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Parmi les exemples les plus significatifs on peut trouver les travaux de Dipesh Chakrabarty, Dipesh, “The Climate of History: Four Theses”, Critical Inquiry 35, no.2 (January 2009) et ceux de Bruno Latour, Face à Gaïa : 8 conférences sur le nouveau régime climatique, La découverte, 2015.[↩]

- Cf. Bonneuil, Christophe, and Jean-Baptiste Fressoz, L’événement anthropocène, Seuil, 2013.[↩]

- Cf. Jason W. Moore, Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. Oakland (CA): Pm Press 2016; Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale, Seuil 2019; and Marco Armiero, Wasteocene. Stories from the Global Dump. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.[↩]

- Sophie Gosselin et David gé Bartoli, La condition terrestre: Habiter la Terre en Communs. Paris: Seuil, 2022.[↩]

- Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale, Seuil, 2019.[↩]

- Gregg Mitman, Reflections on the Plantationocene. A Conversation with Donna Haraway and Anna Tsing. Moderated by Gregg Mitman, Madison: Edge Effects, 2019.[↩]

- Walter Mignolo, The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options, Durham; London: Duke University Press, 2011[↩]

- Le “capital naturel” désigne l’inventaire des “ressources” naturelles, renouvelables ou non, telles que minéraux, plantes, animaux, air, pétrole de la biosphère terrestre, considérés comme des moyens de production de biens et des services écosystémiques (production d’oxygène, épuration naturelle de l’eau, prévention de l’érosion, pollinisation des cultures et mêmes les “services de beauté des paysages”). Le « capital naturel » propose d’intégrer ces activités naturelles en tant que valeurs économiques d’un écosystème, complétant ce qui est traditionnellement qualifié de « capital productif » d’une entreprise.[↩]

- Werrell, Caitlin E., and Francesco Femia, eds. Epicenters of Climate Change and Security: The New Geostrategic Landscape of the Anthropocene. Washington, D.C.: The Center for Climate and Security, 2017.[↩]

- Verburg, Peter H., John A. Dearing, James G. Dyke, Sander van der Leeuw, Sybil Seitzinger, Will Steffen, and James Syvitski. “Methods and Approaches to Modelling the Anthropocene.” Global Environmental Change 39 (July 2016): 328–40.[↩]

- Federico Luisetti, “Geopower: On the States of Nature of Late Capitalism.” European Journal of Social Theory 22, no. 3 (2019): 342–63.[↩]

- Donna Haraway, Vivre avec le trouble, Les éditions des mondes à faire, 2020, et Sophie Gosselin et David gé Bartoli, « Earth-Gaia: Metamorphosis of the Black Earth”, Alienocene. Journal of the First Outernational, Nov. 4, 2021. Voir aussi La condition terrestre, habiter la Terre en communs, Gosselin, Sophie Gosselin et David gé Bartoli, Seuil, 2022.[↩]

- Federico Luisetti, « The Speculative Migrants of the Anthropocene. Human Flows in the Neoliberal Planet ». In Itinerari. Annuario di ricerche filosofiche, LIX 67-82, edited by Achella, by Stefania & Levente Palatinus, David, Milano, Mimesis 2020.[↩]

- Myers, Norman, Environmental Exodus: An Emergent Crisis in the Global Arena, Washington D.C., Climate Institute, 1995. Ce livre a été sponsorisé par l’Administration du Développement d’outre-mer du Royaume-Uni, par les Fonds des Nations Unis pour, par le gouvernement des Etats-Unis, par l’Autorité suédoise pour le développement international, et d’autres institutions éminentes.[↩]

- Foresight Program, Migration and Global Environmental Change: Future Challenges an Opportunities, URN 11/1116, URN 11/1116, The Government Office for Science, London 2011, p. 21.[↩]

- De la Cadena, Marisol, Earth Beings: Ecologies of Practice across Andean Worlds, Durham, NC, Duke University Press, 2015.[↩]

- A propos des « êtres terrestres » (earth beings) voir le projet de recherche collectif sur lequel je travaille actuellement:https://unrulynatures.ch/ [↩]

- I became acquainted with this landfill in February 2019, thanks to an on-site visit led by Stéphanie Girardclos, in the context of the workshop « Beyond recycling: crossed perspectives on the management of waste, remains and surplus », Geneva, 5th February, 2019[↩]

- Girardclos Stéphanie. « Living and working on a waste landfill. A Post-War Boom legacy in Geneva. » In: Workshop Beyond recycling: crossed perspectives on the management of waste, remains and surplus. Geneva. 2019[↩]