« D’une observatrice de ce lieu comme un temple reposant, charmée par l’eau, l’esthétique, la tranquillité, j’ai appris à connaître la biodiversité. Je me suis rendu compte que ce n’est pas l’humain qui a besoin de cet espace, mais la nature sauvage qui en a besoin. C’est en réalité cela, le commun. »

— Geneviève Kinet, fée du Marais Wiels

Les friches et les nouveaux espaces sauvages de l’Anthropocène peuvent-ils devenir les alliés des mouvements d’émancipation ? Nous raconterons ici l’histoire d’une alliance politique singulière. Elle commence par la création d’un plan d’eau – renommé le « Marais Wiels » par ses premières protectrices – né par accident il y a une quinzaine d’années à la suite de travaux de construction dans un quartier populaire de la métropole bruxelloise1. Depuis, c’est tout un écosystème vivant et diversifié qui s’est opportunément installé en lieu et place des immeubles de béton. Des habitantes du quartier sont aujourd’hui engagées dans une lutte pour sa sauvegarde, cherchant à associer apprentissage naturaliste, défense du monde sauvage et réflexion sur l’habitabilité d’un quartier populaire.

Le Marais Wiels incarne à nos yeux les nouvelles alliances interspécifiques caractéristiques de certains mouvements écologistes contemporains, dans lesquelles des humains se solidarisent avec d’autres vivants contre les effets destructeurs de l’économie capitaliste. L’alliance du Marais Wiels lie les habitants humains et non-humains aux côtés de la puissance hydrique qui a favorisé l’éclosion d’un nouvel imaginaire urbain : celui d’une nature indisciplinée et spontanée, non réductible aux seuls services écosystémiques rendus, et défendue sur un mode poétique par des personnes qui se nomment les « fé·e·s du Marais ». Ce plan d’eau urbain ensauvagé nous invite à réinventer le sens des communs.

— CHRONOLOGIE DE LA RÉSURGENCE D’UN ÉCOSYSTÈME

1881 – Les Brasseries Wielemans s’installent sur un terrain marécageux dans la commune de Forest, à la périphérie de Bruxelles. L’eau de la nappe souterraine sert à fabriquer la bière, la voie ferrée apporte le flux de matières premières. Les ouvriers vivent à proximité.

1988 – La désindustrialisation entraîne la fermeture des brasseries.

2001 – La friche est rachetée par la société immobilière JCX pour développer un projet de bureaux. Un centre d’art contemporain (le Wiels) et un centre culturel communal (le Brass) s’installent dans deux bâtiments restaurés.

2007 – Pendant les travaux préparatoires au chantier des bureaux, deux carottages atteignent une nappe phréatique située sous une couche d’argile superficielle. La pression de l’eau remplit l’excavation du chantier, le pompage vers l’égout de cette inondation échoue : un plan d’eau est né.

2008 – La crise financière mondiale suspend le projet de construction de bureaux. Diverses espèces d’oiseaux commencent à fréquenter le lieu, encastré entre une ligne de chemin de fer et une avenue à la circulation intense. La première espèce identifiée est une bergeronnette des ruisseaux en 2009, suivie en 2011 par un canard colvert, une foulque macroule, une poule d’eau et une mouette rieuse, et en 2012, une hirondelle des fenêtres. Une roselière se développe, puis des saules. Des espèces emblématiques comme le grèbe castagneux, le bruant des roseaux, le héron, le cormoran, le faucon crécerelle utilisent le site comme territoire de chasse, de nidification, de reproduction, ou encore comme halte migratoire. Le naturaliste amateur Léon Méganck qualifie l’écosystème de « marais ».

2016-2018 – Par attachement au lieu, des riverains s’opposent au nouveau projet de JCX, la construction de cent-soixante-dix logements de luxe avec leurs parkings. L’opposition des habitants est finalement suivie par la commune.

2019 – Les fé·e·s du Marais Wiels réalisent des opérations de nettoyage tous les dimanches : les crades party. Des visites guidées sont organisées régulièrement, le Marais Wiels est inscrit sur Google Maps et a sa page Facebook.

2020 – La région rachète le Marais, dans le cadre du plan de relance post-Covid, avec pour objectifs : l’ouverture d’espaces verts et ouverts, l’activation du plan d’eau comme bassin d’orage pour prévenir les inondations, l’extension du bâtiment Métropole et la construction de quatre-vingt logements sur la moitié du Marais.

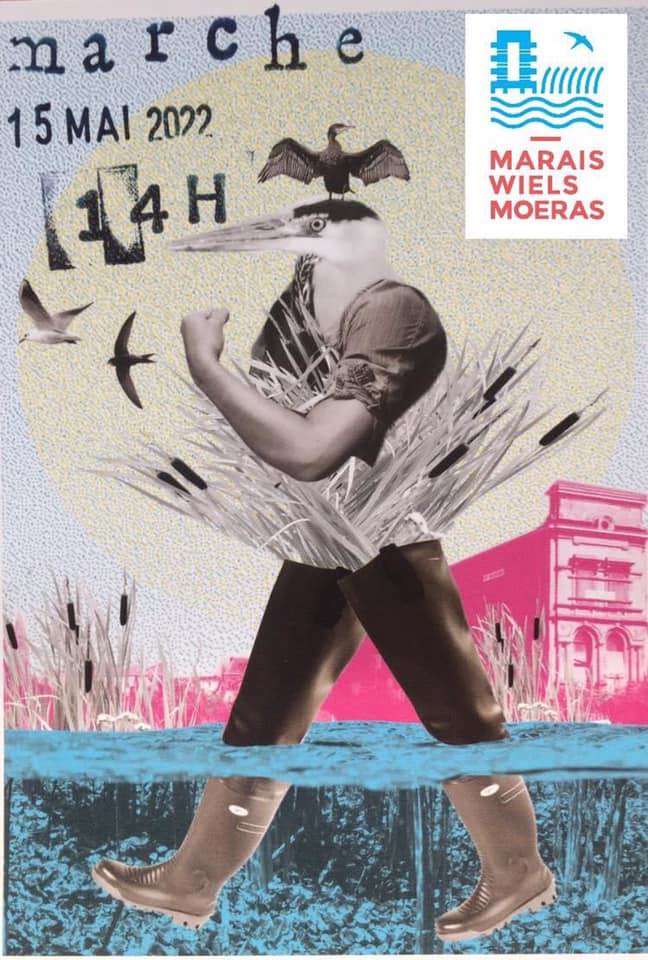

Printemps 2022 – « Sauvons tout le Marais Wiels ! » Dans le cadre des marches pour la défense des sites naturels bruxellois menacés, mille personnes manifestent dans le quartier. Six cygneaux gris sortent de la roselière pour leur première baignade en eau claire. Quatre-vingt-six espèces d’oiseaux, vingt-et-une espèces de libellules, quatorze espèces d’abeilles pour un total de deux-cent-seize espèces ont été recensées sur 23 000 mètres carrés. Le Marais n’est toujours pas officiellement reconnu comme plan d’eau.

L’eau, une puissance de résistance à l’aménagement capitaliste

« Le projet existe déjà, c’est la nature qui l’a fait ! ». Ce slogan, qui attribue à la nature une puissance d’agir propre, figure sur l’une des pancartes de la marche pour la défense du Marais le 15 mai 2022. La nature sauvage a fait bifurquer le cours des actions et des projets humains, en jouant sa propre partition au cœur de l’espace domestiqué par excellence qu’est une grande métropole : la fabrication spontanée d’un milieu de vie accueillant, en lieu et place des projets immobiliers du propriétaire du sol. Plus précisément, l’eau est la puissance d’agir à l’origine de la création d’un nouvel écosystème sur cette petite parcelle enfrichée du bas du quartier de Forest.

L’eau peut être appréhendée sous l’angle scientifique de sa structure matérielle (H2O) ou bien sous l’angle de son utilité et des efforts que nous (espèce humaine) entreprenons pour la canaliser à notre profit. Mais en quoi est-elle également « animée », au-delà de nos desseins ? Si l’excavation et le percement de la nappe phréatique sont à mettre au compte du développeur du site, c’est bien la puissance hydrique d’une nappe d’eau sous pression qui s’est révélée être une formidable puissance d’interruption des travaux d’aménagement du site.

L’eau possède aussi une puissance d’indication écologique, contenue dans l’inondation qui a découragée les promoteurs. Elle nous rappelle qu’il y avait un monde écologique avant la ville, dont les restes sont à présent enfouis. Débordante, envahissante, l’eau devient une puissance d’indication politique : elle impose à l’agenda de nos décisions humaines les conflits d’usages inévitables entre les différents modes d’existence d’un lieu – « Comment voulez-vous vivre ici, vous qui habitez dans ce lit majeur de rivière ? »

L’eau est également une puissance d’habitabilité pour les vivants de l’écosystème du Marais. Sa présence et sa qualité ont rendu possible la mise en place spontanée, en seulement quinze ans, de chaînes trophiques et d’une dynamique écologique riche de plus de deux cents espèces – à mettre en regard avec la biodiversité incomparablement plus pauvre des parcs à proximité. Ceci montre l’importance des espaces laissés en « libre évolution », qui ne subissent pas une gestion et un aménagement permanents. Des petits sites comme le Marais – au cœur d’espaces très urbanisés et à proximité de quartiers populaires marqués par les inégalités environnementales (voir encadré suivant) – se révèlent attractifs pour certains végétaux, oiseaux, insectes, etc., capables de s’ajuster au contexte urbain dès lors que les pressions et les dérangements sont atténués. À partir de l’eau, ce sont donc des alliances non-humaines – matérialisant ce qu’Anna Tsing appelle une « résurgence »2, c’est-à-dire la reconstitution de paysages viables grâce à l’action des non-humains – qui ont littéralement fabriqué ce qu’est aujourd’hui le Marais Wiels.

L’eau est la puissance d’agir à l’origine de la création d’un nouvel écosystème sur cette petite parcelle enfrichée du bas du quartier de Forest.

Les fé·e·s ont en quelque sorte su répondre à l’invitation de l’eau, celle de s’opposer à l’aménagement de ce site, en tenant en échec le projet de logements de luxe avec les outils classiques du lobbying et de la concertation urbaine. En nommant le site « Marais Wiels », elles lui ont conféré une personnalité de fait, qui a permis de le situer sur la carte bruxelloise. Elles ont ainsi rendu publique et visible une affectation dont la mise en œuvre et surtout la complexification sont largement indépendantes de la volonté humaine. En nettoyant patiemment le Marais lors des crades party (espace peu visible, les dépôts illégaux de déchets de chantier y sont fréquents), en apprenant à observer, à nommer et à photographier ses espèces sauvages, en apprenant à se sentir responsables de ce lieu, les fé·e·s ont reconsidéré ce que pouvait être un habitant du quartier – humain, mais aussi non-humain. « Le Marais ne doit pas être détruit pour faire du logement : c’est un ensemble de logements à part entière ! »

Si cette résurgence a pu opposer une résistance au premier projet, le Marais ne pourra pas survivre à une pompe plus puissante, à un cuvelage étanche et à de plus gros moyens financiers et extractifs, à la mesure de la détermination future des aménageurs. D’où la nécessité d’une action politique : celle des habitants du quartier cherchant à relayer cette résistance hydrique et à amplifier sa puissance d’agir.

— AU CŒUR DES INÉGALITÉS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Le Marais Wiels est situé dans un quartier statistiquement pauvre, dense et minéralisé. Les espaces verts représentent la moitié du territoire urbain bruxellois mais leur répartition est inégale et leur régime d’appropriation est socialement excluant : 42 % sont privés. Sur le plateau sud-oriental sablonneux, les quartiers bourgeois se sont construits aux lisières de la forêt de Soignes, privatisée, modelée et aménagée. La conservation de la nature en ville s’est constituée autour de cet écosystème emblématique. Dans le fond de vallée marécageux de la Senne, alluvionnaire et argileux, les quartiers populaires concentrent aujourd’hui les inégalités environnementales : îlots de chaleur et carence en espaces verts, risques d’inondation renforcés par l’imperméabilisation des hauteurs bourgeoises du bassin versant, pollution atmosphérique liée aux infrastructures et aux vents dominants, sols parfois pollués par l’activité industrielle, infrastructures métropolitaines à risques.

Les alliances interspécifiques dans la crise généralisée du logement

Les actions des fé·e·s sont caractéristiques de ce que nous appelons une « alliance politique interspécifique » (voir l’encadré suivant) : une manière de mobiliser et d’appuyer les résistances spontanées de certains vivants, lieux et éléments aux aménagements destructeurs du capitalisme, en identifiant des points de convergences et en fabriquant des solidarités dans une lutte commune traversant les frontières de la nature et de la société.

L’alternative infernale des aménageurs consiste à mettre en concurrence les espaces de biodiversité et les logements sociaux, les oiseaux et les pauvres. Or la fréquentation des milieux et animaux sauvages des villes nous indique tout d’abord que le problème de l’habitat ne se résoudra pas de manière extensive (en mètres carrés d’appartements contre mètres carrés de marais), mais de manière intensive. L’observation des grèbes castagneux habitant le Marais enseigne qu’un habitat n’est pas d’abord composé d’un espace privé attribué mais d’une série de lieux et de liens qui remplissent des fonctions différentes au cours du temps – s’abriter dans la roselière pour nicher et chanter plus fort que les freins du tramway, se percher sur les piliers pour prendre le soleil ou s’ombrager sous les saules, se mettre sous la protection du cygne et défier des canards bagarreurs, rapporter involontairement sur ses pattes des œufs de batraciens depuis un étang voisin et se nourrir des algues characées sans doute introduites volontairement par un humain.

Nous partageons avec les autres vivants de nombreux besoins : de l’eau saine, de la fraîcheur et de la tranquillité, par exemple. Ainsi, la précarité d’un habitat passe autant par ses qualités que par sa taille. Elle se manifeste par le niveau des loyers et le nombre de pièces disponibles, mais aussi en qualité : humidité ambiante, éclairage naturel, ventilation suffisante, perméabilité au bruit et aux écarts de température, accessibilité à un espace vert ouvert et respirable… Enfin, la qualité d’un logement se mesure à l’échelle d’un quartier vécu par ses habitants. La qualité des habitats sauvages est un indicateur de la qualité des espaces que nous sommes amenés à habiter. La zone d’eau de 5 000 mètres carrés que le nouveau projet de la Région prévoit de maintenir n’est pas rendue inhabitable seulement par la réduction de sa taille, mais avant tout par la simplification écologique qu’elle induira.

La défense du Marais Wiels permet donc de fabriquer des problèmes communs entre les habitants d’un quartier populaire et des espèces et écosystèmes renaissant dans les « ruines du capitalisme ».

Léna Balaud, Antoine Chopot, Allan Wei

À l’opposé de ce que prétendent les aménageurs, la défense du Marais Wiels permet donc de fabriquer des problèmes communs entre les habitants d’un quartier populaire et des espèces et écosystèmes renaissant dans les « ruines du capitalisme »3. Cette lutte n’occulte pas la question du logement humain, elle permet au contraire de repenser l’habitat depuis les continuités entre logement humain et logement non-humain. Par « crise généralisée du logement », nous entendons saisir une certaine condition commune aux habitants humains et non-humains dans leurs rapports à l’habitat : la privation de lieux de régénération, de subsistance et d’émancipation.

Pourquoi, dès lors, ne pas envisager une mutualisation interspécifique de l’espace urbain contre la privatisation induite par l’industrie de la construction et sa financiarisation ? Pour répondre à l’urgence sociale du logement accessible, la socialisation du bâti existant – qu’il soit public ou privé (dix-mille logements et un million de mètres carrés de bureaux inoccupés à Bruxelles) –, la maîtrise de la rente foncière et des plus-values immobilières serait bien plus réaliste que la construction d’une centaine de logements sociaux par an par des entreprises parapubliques. De même, pour répondre à l’urgence écologique de l’extinction par la destruction et la fragmentation des habitats4, la mutualisation interspécifique de l’espace ne peut se résumer à l’intégration d’habitats pour la faune dans le bâti ou à la végétalisation des rues, des murs et des toitures. Il s’agit de penser et de construire la ville à partir des eaux et des sols, des circulations et des barrières, des multiples échelles du vivant. Cela implique nécessairement de faire de la place là où d’autres puissances d’agir se manifestent : de reconstruire sur le zonage productif monofonctionnel et étalé (bureaux, entreprises, commercial) une ville vernaculaire où travail et vie trouvent place en chaque lieu.

— QU’EST-CE QU’UNE ALLIANCE INTERSPÉCIFIQUE ?

Les « alliances interspécifiques » reposent sur une manière non-anthropocentrée de concevoir les luttes, dans lesquelles des humains se solidarisent avec les actions de résistances d’autres vivants. Si les vivants sont dotés de puissance d’agir et de pâtir, et s’ils fabriquent des milieux, des modes d’existence voire des cultures – comme le suggèrent certains chercheurs (Donna Haraway, Anna L. Tsing, Isabelle Stengers, Thom van Dooren, etc.) – ils peuvent agir au sein de situations de conflit politique. L’extension de la « puissance d’agir » au non-humain permet de sortir de l’exceptionnalisme humain – en mettant entre parenthèses la difficile question de l’intentionnalité des actes – pour se concentrer sur les préférences exprimées, via les comportements, pour certaines manières d’être et d’habiter, certains usages des territoires plutôt que d’autres, depuis les manières de sentir, de percevoir ou d’évoluer biologiquement. Ces comportements peuvent exprimer des résistances et des réensauvagements, lorsqu’ils font obstacle à des modes de contrôle ou des projets destructeurs ou lorsqu’ils indiquent d’autres rapports de cohabitation plus ajustés entre humain et non-humain (développement de « super-mauvaises herbes » résistantes aux herbicides dans les monocultures, plantes devenues envahissantes à la faveur de la pollution des sols, etc.).

Il est possible de répondre à ces actions non-humaines et de les suivre comme des invitations à la politique, en inventant des modes d’actions nouveaux pour s’y accorder : lancer des bombes de graines d’amarante dans les monocultures de soja, inviter des espèces protégées à s’installer sur un écosystème en péril en créant des habitats favorables à leur installation, la guerilla rewilding5, etc. Tisser une alliance politique inter-espèces, c’est alors moins prêter une intention politique aux acteurs non‐humains que considérer leurs actions (par exemple la résurgence d’un marais réensauvagé en pleine ville) comme les éléments d’un réseau d’actes qu’il s’agit de faire croître.

Les nouveaux communs terrestres

L’adoption d’une telle perspective multispécifique ne va pas sans rencontrer des obstacles, même du côté des partisans de l’émancipation. L’attention au « vivant » a récemment été la cible d’un procès en dépolitisation intenté par une partie du mouvement anticapitaliste6. À cela, nous répondons qu’il est possible de mettre au jour des stratégies anticapitalistes multispécifiques, c’est-à-dire des analyses, des énoncés et des actions capables d’activer les causes communes aux vivants, nécessaires à la bifurcation écologique des luttes sociales. Nous l’avons exploré ici sous l’énoncé stratégique de la crise écologique comme crise généralisée du logement.

L’attention au « vivant » a récemment été la cible d’un procès en dépolitisation intenté par une partie du mouvement anticapitaliste. À cela, nous répondons qu’il est possible de mettre au jour des stratégies anticapitalistes multispécifiques.

Léna Balaud, Antoine Chopot, Allan Wei

En quoi les diverses natures qui résistent à leur destruction et à leur marchandisation peuvent-elle être des sentinelles dans la crise généralisée du logement ? Le Marais Wiels est une anomalie urbaine en rupture avec le temps de l’aménagement. Il constitue en ce sens une « zone sentinelle »7 : une zone bio-indicatrice, productrice de signes préfigurant les réponses du vivant dès lors qu’un espace d’expression est offert (intentionnellement ou non). Ces zones importent parce qu’elles permettent de guider les gestes en faveur de l’habitabilité face à l’Anthropocène et ses dérèglements. La valeur du Marais Wiels semble, au fond, se situer dans le rapport non-gestionnaire auquel il invite, car c’est cette non-gestion qui est à l’origine même du lieu vivant auquel des habitants se sont peu à peu attachés. Le Marais nous indique – c’est aussi en cela qu’il est un allié – que des espaces non-gérés et en libre évolution sont les plus accueillants et les plus transformateurs de nos sensibilités vers un plus grand accueil de « la part sauvage du monde »8.

Ainsi, l’une des puissances propres au réensauvagement9 est de montrer comment les autres vivants fabriquent, avec et sans nous, des lieux habitables et désirables. Paradoxalement, ce qui était placé et jugé hors du commun des humains – le sauvage comme extériorité de la société – refait irruption et change la texture même de ce commun : ce sont l’eau de la nappe, les insectes, les algues, les oiseaux, les roseaux, toutes leurs relations et leurs potentiels écologiques qui ont spontanément engendré le faciès de ce lieu commun qu’est devenu le Marais Wiels. L’agentivité du Marais permet en ce sens une redécouverte des communs sous le signe des habitants. D’une certaine manière, le Marais et ses habitants non-humains expriment une préférence pour le point de vue des habitants humains qui en prennent soin ensemble et en prolongent l’initiative.

Défendre les communs sauvages

Parmi les personnes qui prennent soin du Marais, nous comptons tous les vivants qui habitent et fabriquent ce lieu. Car les êtres qui engendrent et reproduisent patiemment le monde n’ont pas nécessairement forme humaine : en se réappropriant par eux-mêmes un plan d’eau, les êtres vivants du Marais peuvent nous aider à nous désapproprier le monde et à en faire un commun. Avant même que l’existence du Marais ne soit éventuellement juridiquement reconnue comme un commun (par exemple par la création d’une personnalité juridique), il est en réalité un commun de fait, issu d’usages coutumiers non-humains et de pratiques consacrées par le temps entre des êtres vivants : un commun sauvage.

Défendre les communs sauvages, c’est alors se rappeler que les humains ne produisent jamais par eux-mêmes l’ensemble de leur subsistance et que leur vie est enchâssée dans des matérialités (les sols, les eaux, les forêts, les patrimoines génétiques, les habitats, etc.) dont ils ne peuvent revendiquer la paternité/maternité. De manière générale, les nouveaux communs terrestres ne renvoient plus au dualisme de l’ancien naturalisme (analysé par Philippe Descola), confinés dans le statut de ressources ou de moyens de production, mais au processus de co-production continue entre humains et autres qu’humains des conditions d’existence et d’émancipation des êtres. La question du maintien de l’habitabilité de la Terre et celle de l’institution des communs non-capitalistes ne sont en réalité qu’une seule et même question.

Ce texte est issu du livre collectif Écologies. Le vivant et le social, coordonnée par Philippe Boursier et Clémence Guimont, publié aux éditions La Découverte (Janvier 2023).

Crédits photos : Geneviève Kinet

Notes

- Voir la page facebook très active du collectif pour la défense du Marais Wiels : https://www.facebook.com/groups/816164325164124/[↩]

- Anna L. Tsing, Proliférations, Wildproject, Marseille, 2022.[↩]

- Anna L. TSING, Le champignon de la fin du monde. Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, Les Empêcheurs de penser en rond/La Découverte, Paris, 2015.[↩]

- Première cause du déclin de la biodiversité selon la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).[↩]

- La guerilla rewilding (littéralement : guérilla de réensauvagement) est une variante du guerilla gardening (guérilla potagère), mouvement activiste née à New York dans les années 1970, qui utilise le jardinage et la plantation comme mode de réappropriation de la ville et de ses endroits délaissés (en lançant par exemple des bombes à graines de plantes pionnières dans les friches ou dans les rues). La guerrilla rewilding ou covert rewilding (réensauvagement clandestin) est une forme d’action directe qui consiste à faire du réensauvagement en dehors du cadre scientifique et légal de conservation de la nature. Il s’agit par exemple de relâcher des castors sur des cours d’eau ou de réintroduire des essences d’arbres feuillus et natifs au sein d’une plantation monospécifique de résineux.[↩]

- Frédéric LORDON, « Pleurnicher le vivant », sur le blog La pompe à phynance (Le Monde Diplomatique), 29 septembre 2021.[↩]

- Frédéric KECK, Les sentinelles des pandémies, Zones sensibles, Bruxelles, 2020.[↩]

- Virginie Maris, La Part sauvage du monde, Le Seuil, Anthropocène, Paris, 2018.[↩]

- Le « réensauvagement » vise la restauration des processus naturels des écosystèmes, après une perturbation humaine majeure, et la réduction du contrôle humain sur les paysages. Il peut être spontané (enfrichement, retour d’espèces sauvages, etc.) ou activement encouragé (réintroduction d’espèces clés de voûte, effacement de barrages, etc.). Ce qui est visé est moins le retour à une nature passée et vierge de toute empreinte humaine, que la réparation de dynamiques et de processus écologiques clés et l’auto-suffisance des milieux. En Europe, il se réalise dans des habitats densément peuplés, socialement conflictuels (conflits urbains/ruraux) et dans le contexte d’une déprise agricole massive. Les friches issues des abandons de terre (environ deux millions d’hectares à l’échelle de la France, jusqu’à trente millions à l’échelle de l’Europe d’ici 2030) sont des forêts en devenir, bien qu’elles ne bénéficient pour le moment d’aucune garantie de protection. Le retour actuel du sauvage manifeste alors un paradoxe : il surgit des transformations du territoire impliquées par la concentration urbaine, la destruction de la société paysanne et l’industrialisation de la production, qui laissent vacants des espaces autrefois productifs, où la vie sauvage peut à nouveau s’immiscer et s’épanouir.[↩]