Ce texte est l’introduction de La bataille de la Sécu (La Fabrique, 2022) de Nicolas Da Silva.

La bataille de la Sécu nous propose le récit détaillé de l’histoire de la production de soin de santé en France depuis la fin du XVIIIe siècle : les lectrices et lecteurs vont tirer grand profit d’un texte synthétique qui rend accessible un ensemble impressionnant de données dont témoigne la bibliographie. Espérons que les programmes scolaires, les formations syndicales, l’éducation populaire sauront faire leur miel de ce très beau travail. Et que des artistes s’en empareront, pour contribuer à faire bouger nos imaginaires et nos émotions sur la question si centrale de « la Sécu ».

Car nos imaginaires et nos émotions en la matière sont aliénés. Aliénés par l’adhésion à l’État social. L’État social fait consensus : les politiques étatiques de santé, et plus largement de sécurité sociale, sont lues comme un outil de redistribution des ressources, de réduction des inégalités, d’accès populaire à des services publics. Bref, pour reprendre un lieu commun, les politiques étatiques produiraient le patrimoine de ceux qui n’en ont pas. Nicolas Da Silva nous dégrise de cet enchantement pour nous proposer une histoire de la production de soin inscrite dans la lutte des classes. Et dans cette lutte l’État social, loin d’être force de progrès, joue la carte capitaliste contre son adversaire, l’auto-organisation populaire que l’auteur désigne sous le terme la Sociale.

C’est ici l’apport majeur, à mon sens, de La bataille de la Sécu. Une institution comme la Sécurité sociale, dont le régime général mis en place en 1946 gère dès sa naissance l’équivalent de la moitié du budget de l’État, et bientôt davantage que ce dernier, est d’abord un enjeu de pouvoir économique : qui décide du salaire et donc de la production ? Toute lecture de « la Sécu » qui n’est pas centrée sur la question du pouvoir économique manque sa cible. La bourgeoisie capitaliste entend construire son monopole sur le travail, s’opposer à toute autonomie populaire en matière de décision sur la production. L’État social est une pièce maîtresse, une arme de guerre contre cette autonomie.

Le qualificatif « de guerre » ne vient pas ici par hasard, il fait écho à ce qui constitue un point central de la démonstration de Nicolas Da Silva : l’État social naît de la guerre totale telle que l’initient les deux guerres mondiales.

Ce propos est à méditer dans nos sociétés capitalistes contemporaines « en guerre » depuis vingt ans. « En guerre » contre le terrorisme, puis contre la crise des subprimes, puis contre la Covid-19, puis contre l’agression russe en Ukraine, en attendant la nécessaire prochaine guerre de la classe dirigeante qui cherche à nous entraîner dans une Union sacrée dont nous savons depuis août 1914 ce qu’elle veut dire. Et nous savons mieux depuis vingt ans ce que cette récurrence de l’« en guerre », cette pérennisation de l’état d’urgence avec ses atteintes aux libertés publiques portent de collusion croissante entre l’État social et les multinationales capitalistes. Collusion sur le front de la destruction des droits salariaux, collusion sur le front de la gestion de l’État comme une entreprise capitaliste, collusion sur le front de l’imposition de normes assurant profit et impunité au cœur financier de la bourgeoisie, collusion sur le front de politiques publiques construites comme épicentre de la prédation capitaliste. Si La bataille de la Sécu contribue à disqualifier les menées guerrières poursuivies aujourd’hui derrière le drapeau de l’État social, Nicolas Da Silva aura fait œuvre très utile.

La thèse soutenue est la suivante. La sécurité sociale est une institution publique. Mais « public » renvoie dans notre histoire à deux dynamiques contradictoires : celle qui est portée par l’État – l’État social – et celle qui est portée par les intéressés eux-mêmes – la Sociale. Confondre, comme on le fait souvent, public et étatique, c’est se condamner à ignorer l’acteur populaire et sa capacité – je cite l’auteur dans sa conclusion – à « construire un monde en dehors de la domination étatique et de l’exploitation capitaliste ». État social et Sociale ne sont pas des acteurs intemporels, ils se sont imposés dans les moments de conflit brûlants : s’agissant de l’État social, pendant la « guerre totale » qui mobilise toute la société sans séparation entre soldat et citoyen, et, s’agissant de la Sociale, pendant les périodes révolutionnaires. L’État social s’impose pendant les deux guerres mondiales, tandis que la Sociale est née en 1871 de la Commune et en 1946 de la Résistance et de la Libération, des moments où « l’organisation sociale se fait par en bas, contre l’État ». Je renvoie de nouveau à la conclusion : « L’histoire contradictoire de la protection sociale publique s’inscrit dans l’opposition entre gouvernement représentatif et démocratie » telle qu’elle commence à se jouer entre 1789 et 1795, autour de la Constitution de l’an II, bien davantage que dans des débats et des mobilisations autour de la lutte contre la misère et les inégalités. Voilà qui nous prémunit contre trop d’histoires de la sécurité sociale qui vont chercher sa dynamique dans le ciel des idées, par exemple dans le solidarisme de Léon Bourgeois, ou alors dans une poursuite non contradictoire de la logique capitaliste, comme le « compromis institutionnalisé » fordien ; ou qui nous noient dans des considérations techniques. Voilà qui nous invite à lutter pour le public auto-organisé contre le public étatique.

Qu’en est-il si on examine les choses chronologiquement ? Je ne peux reprendre, bien sûr, que quelques-uns des éléments d’une très riche démonstration.

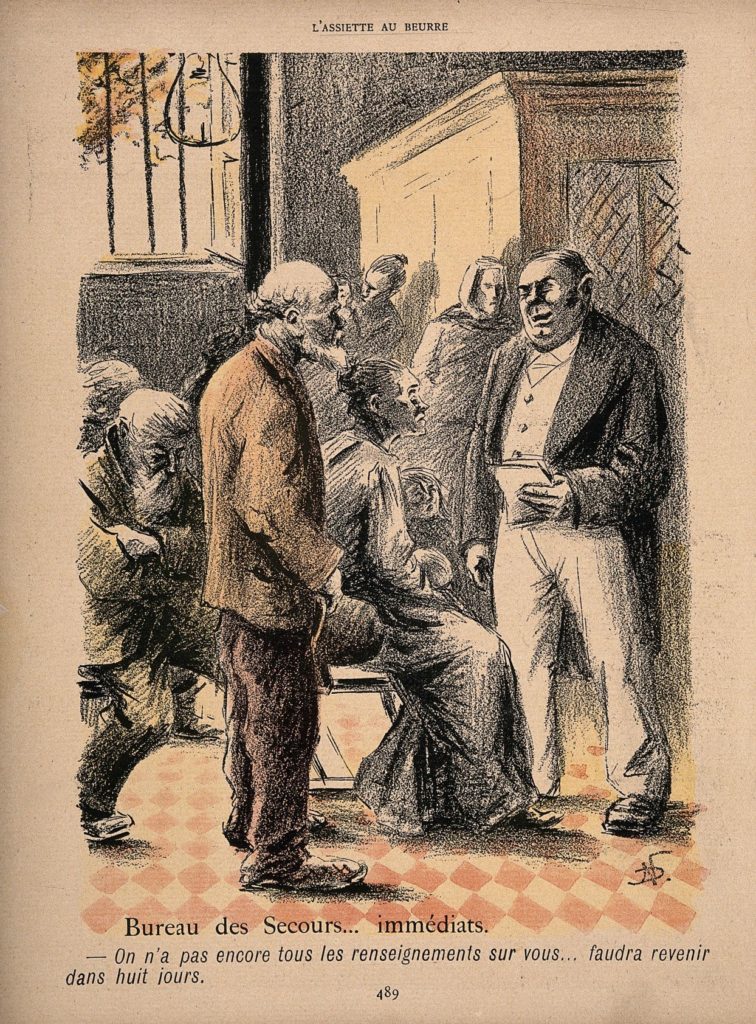

À la fin du XVIIIe siècle, l’État social n’est pas à l’ordre du jour de la bourgeoisie révolutionnaire, mais les sociétés de secours mutuel, embryon de la Sociale, vont concentrer l’attention de la classe dirigeante au XIXe siècle. C’est l’objet du décret du 26 mars 1852 légalisant la mutualité. Je cite Nicolas Da Silva : « Alors que les mutuelles sont des lieux de socialisation ouvrière potentiellement subversifs où se pense la transformation sociale par l’auto-organisation, il s’agit d’en faire des institutions intégrées à l’ordre social », de changer « le sens de la mutuelle : d’une institution d’émancipation dirigée contre le capital et l’État à une institution de gestion de la souffrance créée par le capitalisme industriel. […] Les mutuelles “approuvées” donnent de nombreux avantages en contrepartie d’un contrôle politique fort des élites de l’Empire, tandis que les mutuelles “autorisées” ne bénéficient d’aucun avantage et s’exposent aux forces de la répression par leur refus de l’approbation. Sommés de choisir l’un ou l’autre statut juridique, les militants se séparent entre ceux qui acceptent l’ordre établi et ceux qui, en conservant leur autonomie, le combattent ». Et – toujours la collusion entre l’État et le capital – « alors que les sociétés de secours mutuel étaient organisées en fonction des métiers, les mutuelles approuvées sont principalement organisées sur une base territoriale […]. L’organisation spatiale plutôt que professionnelle a pour objectif d’empêcher que les mutuelles servent à défendre les intérêts des ouvriers face aux employeurs ». Cependant que « l’institutionnalisation des membres honoraires a pour objectif explicite de “moraliser” la classe ouvrière, c’est-à-dire d’empêcher que les buts de secours soient détournés, en particulier pour organiser la conflictualité de classe ». On retrouve « l’histoire de la lutte entre démocratie et représentation telle qu’elle commence en 1789. L’État autorise les ouvriers attachés aux principes démocratiques à s’auto-organiser, mais c’est pour mieux les surveiller et les réprimer. À ceux qui acceptent la délégation de pouvoir, via le rôle du préfet, du clergé et des membres honoraires, l’État offre des avantages matériels importants ».

Si je cite longuement ce passage sur la mutualité du Second Empire, c’est que, comme le montre en détail la suite de l’ouvrage, la République va s’appuyer sur elle contre le syndicalisme tandis que l’État social du XXe siècle l’utilisera dans les assurances sociales de 1930 avant de l’instrumenter de nouveau depuis 1947 pour combattre toute renaissance de l’auto-organisation instituée à vaste échelle de 1946 à 1967 dans le régime général. Car contre la Sociale, la « forme non capitaliste » de la mutualité en fait un cheval de Troie particulièrement efficace du couple État social/capital.

Venons-en maintenant à la naissance de l’État social et à l’affirmation de son contraire, la Sociale.

« Le soin, écrit Nicolas Da Silva, est un sujet politique et de politique publique bien avant la première moitié du XXe siècle. Cependant, ce n’est qu’avec les deux guerres mondiales que l’on constate l’explosion du secteur des soins dans les dépenses de l’État. Pour comprendre le lien entre guerre totale et État social, il est nécessaire de déplacer le regard que l’on porte habituellement sur les périodes de guerre. Ce ne sont pas des parenthèses entre deux cycles de paix, ce sont des périodes fondatrices d’un nouvel ordre trouvant ses racines dans la préparation, la conduite et les conséquences de la guerre. La Grande Guerre (1914-1918) modifie la place de l’État dans la société, rendant possible ce qui était autrefois impossible : l’adoption des assurances sociales de 1928-1930. L’État ne devient social que parce qu’il a organisé la guerre totale. »

L’ouvrage développe longuement la manière dont la préparation, la conduite et les conséquences de la guerre de 1914-1918 conduisent à une prise en charge durable de la santé, de la natalité et de l’enfance, du handicap, de la vieillesse, du logement, par l’État. Alors que le PIB réel de 1919 est inférieur de 30 % à celui de 1913, que l’inflation multiplie par 100 les prix entre 1914 et 1945, ce qui ruine les pratiques traditionnelles de prévoyance, et que les salaires réels ouvriers ne retrouveront qu’en 1930 leur niveau de 1911, les assurances sociales mises en débat dès 1921 ne sont pas compréhensibles sans l’urgente nécessité du maintien, par un État devenu omniprésent, d’un ordre social très menacé.

Mais ce qui est passionnant dans cette affaire, c’est que si la CFTC, nouveau syndicat lié à l’Église, la CGT-Confédérée liée à la SFIO et la mutualité bien sûr soutiennent dans l’entre-deux-guerres l’État social en train de s’affirmer, il en va tout autrement de la CGT-Unitaire liée au Parti communiste et aux anarchistes, qui refuse les assurances sociales et aussi les allocations familiales, arme du patronat contre la hausse des salaires. Non sans référence au précédent de la Commune de Paris, la CGT-U construit au quotidien à compter de 1922, et évidemment dans les occupations d’usines de 1936 et dans la Résistance, où elle s’élargit au-delà des seuls syndicalistes, les conditions d’une sécurité sociale auto-organisée à vaste échelle à compter de 1946. Comme l’écrit excellemment Nicolas Da Silva, « la Seconde Guerre mondiale relève de la guerre totale, mais l’originalité du cas français réside dans la résistance d’une partie de la population à l’État collaborateur – un terreau essentiel pour la réémergence de la Sociale. Le chemin tracé par la Commune soixante-dix ans plus tôt refait surface. »

Je ne saurais trop insister sur l’importance de la restitution minutieuse du conflit de 1945-1946 qu’opère La bataille de la Sécu contre une histoire officielle qui le nie derrière la fable d’une union des communistes aux gaullistes sur le plan complet de sécurité sociale évoqué en une phrase dans le programme du CNR. Le régime général que mettent en place les militants essentiellement communistes de la CGT au cours du premier semestre de 1946 est le contraire de l’État social élaboré avec l’appui de la mutualité dans la collusion de l’État et du capital au cours des décennies précédentes. Comme l’écrit Nicolas Da Silva, « l’enjeu central qui cristallise les conflits est l’éventuelle création d’un régime général de sécurité sociale dont le pouvoir de gestion serait confié aux intéressés eux-mêmes en dehors de tout paternalisme patronal, confessionnel, mutualiste ou étatique. L’enjeu porte sur la renaissance de la Sociale ou la généralisation de l’État social. » Unicité du régime, unicité d’un taux de cotisation interprofessionnel, gestion par les intéressés eux-mêmes, perception des cotisations par le régime et non par l’État, qualité du statut des salariés des caisses, bureaux de vote et antennes du régime dans les entreprises, capacité de former soigneusement les administrateurs, ce sont là des lignes rouges de la transformation d’une institution de classe du capital en une institution de classe des travailleurs. Elles vont faire l’objet d’un combat acharné dont rend compte l’ouvrage dans un récit qui anéantit l’histoire officielle, toute à la gloire de l’État social. L’auteur propose une explication d’une telle réussite populaire – une réussite exceptionnelle même si elle n’est pas totale – qui me semble très pertinente : la répression anti-communiste et anti-ouvrière menée par le gouvernement pendant la « drôle de guerre » de septembre 1939 à avril 1940 suivie de « l’étrange défaite » de mai-juin et de la collaboration d’État avec le nazisme pendant quatre ans, tout cela polarise le conflit « entre un pôle collaborateur et un pôle résistant », avec « une partie significative de la population » qui « organise la résistance face à l’occupation et à l’État vichyste ». Et donc à l’État social dont Vichy a été un ardent promoteur.

La suite de l’histoire se lit sans peine. Que des travailleurs gèrent dans le régime général l’équivalent du budget de l’État, même si c’est dans les limites imposées par les ordonnances d’octobre 1945, qu’ils sortent de la protestation et de la victimisation pour exercer une responsabilité économique majeure est absolument intolérable pour la classe dirigeante. Comme l’écrit Nicolas Da Silva : « L’enjeu n’est pas l’argent mais le pouvoir. […] Le régime général s’inscrit dans les pas des grandes luttes pour la démocratisation depuis 1789. Pour la première fois, la classe ouvrière organisée est en mesure de diriger une partie significative de l’activité économique du pays. Ceci est insupportable pour tous les conservateurs et réactionnaires qui préfèrent le système représentatif à la démocratie, le paternalisme à l’auto-organisation, l’État social à la Sociale. » L’existence du régime général et sa gouvernance vont faire l’objet d’une lutte de classes de tous les instants. Tandis que, bien que victorieuse aux élections des conseils des caisses en 1947, la CGT se heurte à l’alliance de l’État, du patronat, de FO et de la CFTC, l’analyse du débat parlementaire qui à l’été 1949 porte sur le principe même d’un régime général fournit l’argumentaire indéfiniment rabâché pour justifier « la réforme » : la fraude et les abus des assurés, le vieillissement de la population, l’inefficacité du régime général appellent le renforcement du contrôle et de l’étatisation, le déremboursement du petit risque et le transfert à la mutualité.

L’acharnement contre un régime général géré par les assurés eux-mêmes est d’autant plus fort que cette auto-organisation distante tant de l’État que du capital va rendre possible dans les années 1960 une considérable réussite en matière de production de soin portée par une forte hausse du taux de cotisation après sa stagnation dans les années 1950. Comme l’écrit l’auteur, « non seulement la classe ouvrière dirige une institution d’ampleur, libérée de toute forme de paternalisme social, mais elle finance en plus le développement de la production de soin en dehors des contraintes du capital et de l’État. » Qu’un tel dispositif puisse se généraliser à l’ensemble de la production est une véritable hantise pour une classe dirigeante qui va dès lors s’employer à asphyxier le régime général d’assurance maladie tout en organisant sa réappropriation par l’État social au bénéfice du capital. Cette clé de lecture permet un récit particulièrement stimulant de l’étatisation du régime général, depuis le retour de De Gaulle en 1958 jusqu’au plan Juppé de 1995-96, et de « la réforme » telle qu’elle est inscrite à l’agenda de tous les gouvernements depuis les années 1980. En matière de santé, « l’avènement progressif de l’État social contre la Sociale libère le cycle des réformes visant à réduire les capacités publiques de production de soin » et à mettre en œuvre « industrialisation et dépossession du travail de soin ». Comme l’écrit Nicolas Da Silva au terme d’une présentation très minutieuse : « La convention de qualité des soins industrielle n’est pas un problème en soi. […] Le grand échec de l’industrialisation des soins provient de son instrumentalisation par l’État. L’enjeu de l’industrialisation n’a pas été la promotion de la convention de qualité industrielle mais l’utilisation de cet imaginaire pour imposer un contrôle sur le travail visant à réduire les dépenses de soin. […] Non seulement l’État s’est réapproprié la sécurité sociale, mais il s’est aussi réapproprié la définition du travail de soin – au détriment des professionnels et des patients. »

Résultat de la réaffirmation de l’État social : s’épanouit aujourd’hui un capitalisme sanitaire reposant sur la consanguinité des élites politiques et économiques. Ce que Nicolas Da Silva, reprenant ce terme à Gabriel Kolko, définit comme un capitalisme politique dont il analyse en détail les quatre terrains.

Le plan Juppé d’étatisation a acté en 1996 le gel définitif, quand ce n’est pas le recul organisé, du taux de cotisation et initié une financiarisation scandaleuse dont le clou est la CADES, invraisemblable livraison des cotisations aux prêteurs, ce à quoi s’emploie aussi l’ACOSS tandis que, « à l’agonie, les hôpitaux n’ont pas eu d’autre choix que d’accepter la violence du gouvernement par la dette ». Ainsi, « chaque année, à cause de la politique d’endettement, la sécurité sociale attribue près de 17 milliards d’euros au paiement de la dette ».

« Rêve éveillé du capital », l’industrie pharmaceutique « illustre à merveille l’entrelacement de l’État social et du capital au détriment du plus grand nombre. […] Parce que l’État social assure l’accès au médicament, il peut plus facilement organiser l’exploitation par l’industrie pharmaceutique ». « Le brevet, le mode de fixation des prix et la solvabilisation de l’activité par la sécurité sociale organisent un monde à part. La proximité entre élites politiques et économiques permet aux deux types d’acteurs de renforcer mutuellement leur pouvoir. Qui irait remettre en cause l’État social qui finance les médicaments ? Qui irait remettre en cause le capital pharmaceutique qui découvre les remèdes permettant de soigner et guérir les malades ? » Le texte fourmille d’exemples des pratiques inouïes que cela permet, alors même que Sanofi a été incapable de mettre au point un vaccin contre la Covid-19.

Dans les trous aujourd’hui béants de la production hospitalière de soin, et soutenus par l’État social dans leur bataille contre les libéraux, les groupes capitalistes prennent une place croissante dans les cliniques, les centres de santé, les Ehpad et les laboratoires d’analyses médicales.

Enfin, et nous retrouvons nos (chères) mutuelles du départ, au recul constant des régimes complémentaires jusqu’aux années 1980 a succédé depuis la loi Évin de 1989 leur réaffirmation comme second pilier, rendu obligatoire par l’État social en 2016. Cette prétendue « assurance maladie complémentaire » obéit à la logique financière et concurrentielle du second pilier (d’où des coûts de gestion stupéfiants : 7,5 milliards en 2018 pour distribuer 30 milliards de prestations, à comparer aux 7,3 milliards du régime général qui en a distribué 206,5 milliards), tout en fonctionnant à l’inverse de la sécurité sociale en termes de rapport entre poids de la cotisation dans les revenus et qualité de la prestation.

Je conclus : les lectrices et lecteurs éventuellement entrés dans La bataille de la Sécu en croyants de l’État social en sortiront à coup sûr, et c’est heureux, en athées convaincus. L’effectivité et la réussite de la Sociale entre 1946 et les années 1960 sont un déjà-là alternatif réconfortant. Un déjà-là d’auto-organisation d’une fonction collective macro-économique, le régime général, qui a rendu possible la mise en place dans les années 1960 d’une production de soin en sécurité sociale, à distance de l’État social et du capital, classée au premier rang mondial pendant plusieurs décennies. Nous savons donc ce qui est possible et ce qu’il nous reste à faire. Appelons-le par son nom : communisme, auto–organisation par les citoyens-travailleurs de la production et des fonctions collectives, production communiste et État communiste donc. Nous avons fait de 1946 à 1967 l’expérience heureuse de la gestion par les intéressés du régime général, prémices d’un État communiste. Nous avons fait à compter des années 1960 l’expérience heureuse d’une production de soin par des soignants qui soignaient puisqu’ils étaient libérés du marché du travail et de la dette, prémices d’une production communiste. Sortir l’État et la production des griffes du capital est possible. Nous allons reprendre la construction d’un État communiste en mettant toutes les fonctions collectives en autogestion. Et reprendre la dynamique d’une production communiste en mettant toutes les productions en sécurité sociale.