Cet article a été initialement publié dans Carolyn Merchant, « Shades of Darkness: Race and Environmental History », Environmental History, Vol. 8, No. 3, 2003, p. 380-394.

Traduit de l’anglais (US) par Pierre Madelin.

Dans La Blessure Cachée, l’écologiste Wendell Berry écrit que « la blessure psychique du racisme a fini par causer des blessures dans la terre, dans la campagne elle-même ». Ayant commencé à écrire ce livre en 1968, pendant le mouvement des droits civiques, Berry nous dit : « J’essayais alors de comprendre, dans les grandes lignes, qui j’étais, et ce notamment par rapport à ce qui allait devenir la crise persistante de ma vie, la crise de la conscience raciale ». Le livre de Berry témoigne d’une volonté d’affronter la façon dont l’histoire environnementale de la race s’est exprimée dans l’histoire de sa propre famille de propriétaires d’esclaves, dans sa propre enfance dans une ferme du Kentucky, au cœur du Sud ségrégationniste, puis dans sa vie adulte d’écologiste1.

Ces dernières années, les historiens et historiennes de l’environnement se sont également interrogés sur la crise de la conscience raciale et sur ses effets sur les régions rurales, s’engageant collectivement dans un processus d’écriture de l’histoire environnementale de la race. De nombreux chercheurs et chercheuses ayant analysé l’idéologie et la pratique du racisme environnemental ont mis en lumière la dimension raciste des politiques de protection de la nature sauvage (wilderness), d’urbanisme et de gestion des déchets toxiques, tout en s’intéressant aux exigences de justice environnementale que celles-ci ont suscitées en retour. D’un bout à l’autre du pays, de nombreux enseignements intègrent désormais des perspectives multiculturelles sur l’environnement2. Les méthodes importantes et inédites que nous avons adoptées pour penser le lien entre race et histoire environnementale nous ont permis de dégager les perspectives suivantes :

1) L’esclavage et la dégradation des sols reposent sur des systèmes d’exploitation interconnectés, et il existe des liens profonds entre l’asservissement des corps humains et celui de la terre. Les Noir·es ont résisté à cet asservissement en usant de moyens complexes, qui ont non seulement permis de préserver la culture africaine mais aussi de créer des manières d’habiter la terre spécifiquement afro-américaines3.

2) Les populations autochtones d’Amérique du Nord ont été exclues des terres qu’elles avaient gérées pendant des siècles non seulement pendant la colonisation, comme on le sait bien, mais également au moment de la création des forêts et des parcs nationaux. Les Indiens ont résisté à ces expulsions et ont essayé de préserver leur autonomie et leur accès aux ressources4.

3) Les perceptions amérindiennes et afro-américaines de la nature sauvage différaient profondément de celles des Américains blancs5.

4) « Un ordre doublement injuste », pour reprendre l’expression de Jeffrey Romm, s’est imposé en Amérique après la guerre civile ; au Sud, les Noir·es émancipés durent payer pour acquérir des terres avec leurs salaires alors même qu’à la même période, les Blancs, dans le cadre du Homestead Act et d’autres lois foncières, furent incités à s’installer librement sur les terres dont les Indiens avaient été spoliés6.

5) Les Afro-américain·es ont été les plus touché·es par les premières pollutions et maladies environnementales, que les Blanc·hes purent tenir à distance en quittant les centres-villes pour s’installer dans des banlieues accessibles en tramway. Les quartiers noirs devinrent des décharges toxiques et les corps noirs eux-mêmes devinrent toxiques. C’est dans ce contexte qu’est apparu le militantisme environnemental afro-américain de l’Ère Progressiste (Progressive Era) puis le mouvement pour la justice environnementale à la fin du 20è siècle7.

Tous ces travaux offrent une base prometteuse à toute personne désireuse d’écrire une histoire environnementale de la race. Mais il nous faut aller plus loin, notamment en intégrant l’histoire multiculturelle et la justice environnementale à nos cours et à nos cadres de pensée. Nous avons grand besoin de recherches sur le rôle que les Afro-américain·es ont joué dans l’histoire environnementale du sud et de l’ouest des États-Unis et dans les débuts de l’urbanisation. Nous avons également besoin de mieux connaître les pratiques et les perceptions de la nature des populations d’origine asiatique et hispanique8.

Sur le rapport entre la construction de l’ouest américain et les luttes écologiques, lire sur Terrestres : Karl Jacoby, écrire l’histoire féroce et incorrecte des États-Unis

C’est dans l’espoir de contribuer à cette littérature florissante que je m’intéresse ici à la façon dont les Amérindien·nes et les Afro-américain·nes ont été appréhendé·es dans l’histoire environnementale. Si nous voulons qu’une perspective de justice environnementale imprègne le champ de l’histoire environnementale, il est indispensable de mieux connaître les idées raciales des fondateurs du mouvement écologiste et des personnes qui ont été à l’origine des premières politiques de protection de la nature. Je soutiendrai que les termes de blanchité (whiteness) et de noirceur (blackness) ont revêtu une connotation environnementale qui a renforcé le racisme institutionnel.

Les Indien·nes et la nature sauvage

En 1964, voilà comment le Wilderness Act définissait un territoire sauvage : une région où « l’homme n’est qu’un visiteur temporaire ». Comme l’ont souligné les historien·nes de l’environnement, cette définition exclut les autochtones de tous les territoires « sauvages » qu’ils et elles ont habités pendant des siècles et façonnés par le feu, la cueillette et la chasse. A la fin du 19è siècle, marqué par la volonté d’éliminer les autochtones et leurs sources de nourriture, les Amérindien·nes furent déplacé·es dans des réserves. Des parcs nationaux et des réserves de nature sauvage furent créés au bénéfice des touristes américain·nes. Désormais définie par opposition à la civilisation, la nature sauvage idéale fut associée à l’absence d’êtres humains, par contraste avec une civilisation saturée par leur présence. Une perception des Amérindien·nes très différente de celle qui avait prévalu jusqu’alors dans l’essentiel de l’histoire américaine, qui avait accordé une place importante à la présence des Indien·nes dans le paysage. Aux yeux de William Bradford, les forêts de la Nouvelle Angleterre avaient toujours débordé « d’animaux et d’hommes sauvages ». Pour Henry David Thoreau, les forêts et les parcs étaient des zones où la végétation autochtone pourrait être restaurée et que même « l’homme rouge » pourrait parcourir à nouveau. Initialement, les parcs nationaux avaient été conçus par George Catlin comme des espaces où les Indien·nes pourraient vagabonder librement et vivre à leur façon. Au milieu du 19è siècle, les personnes qui voyageaient dans l’ouest espéraient voir des Indien·nes, car ceux-ci étaient partie intégrante de la « nature sauvage et indomptée »9.

A la fin du siècle, l’expulsion des Indien·nes devint un élément important du programme visant à faciliter l’accès des touristes aux animaux sauvages et aux paysages tout en les préservant de rencontres dangereuses et désagréables avec des Indien·nes. Les parcs nationaux furent conçus comme autant de jardins d’Éden abritant des paysages magnifiques, des rivières, des animaux, des arbres florissants et des tapis de fleurs sauvages. Espaces « vierges », il furent présentés comme des lieux de renaissance et de renouvellement spirituel pour leurs visiteurs. Et si les « animaux sauvages » y devinrent aisément observables, plus aucun « homme sauvage » ne s’y trouvait. Les éléments imprévisibles comme les Indien·nes furent exclus ou pris en charge de façon à ce qu’ils puissent s’intégrer à l’« expérience de la nature sauvage » proposée aux touristes. Les parcs devinrent de vastes jardins aménagés, dans lesquels le sauvage fut contenu pour y être observé.

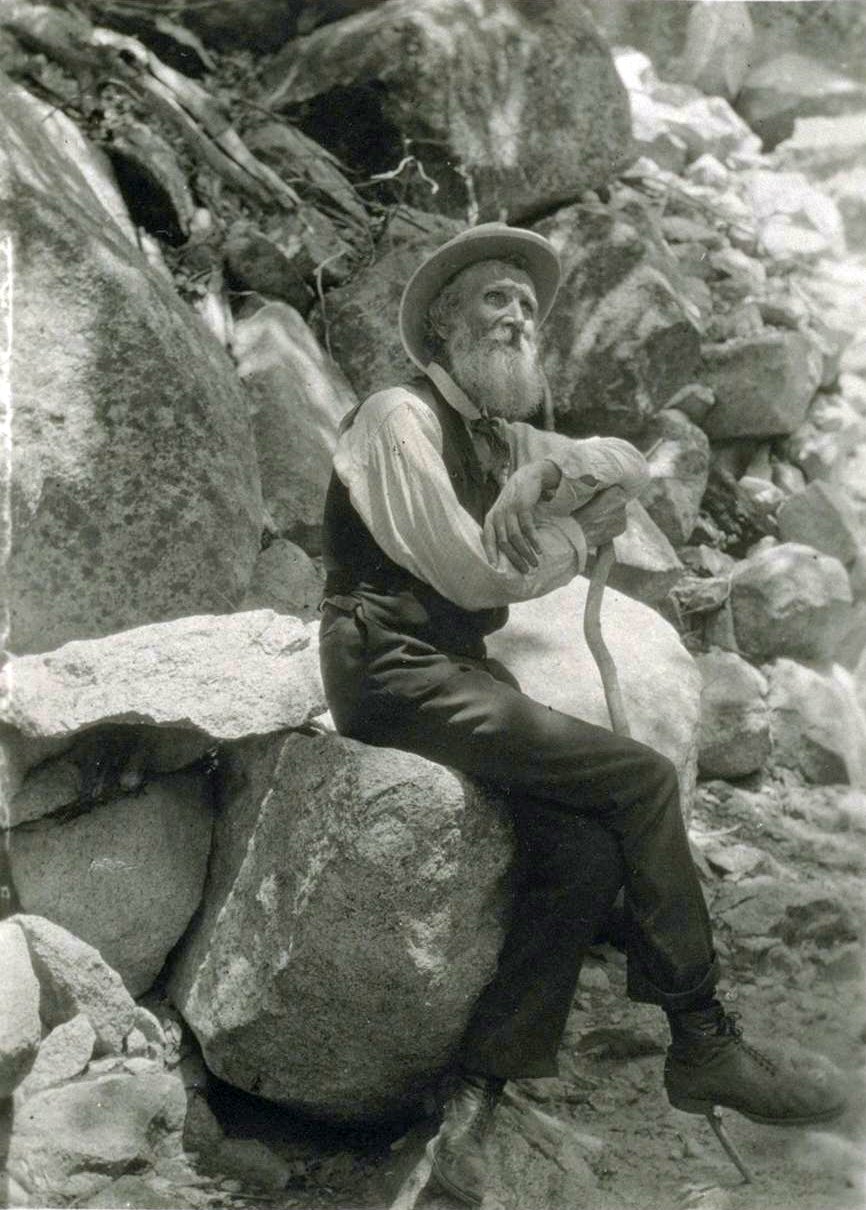

Au moment même où les parcs et les zones de nature sauvage furent transformés en espaces purs et blancs au profit des touristes blanc·hes, les Indien·nes furent décrit·es comme des êtres sombres et sales. Pour John Muir, les parcs nationaux devaient être vierges et sauvages, les animaux domestiques et les Indien·nes n’y avaient pas leur place. Dans Un été dans la Sierra (1911), la saga de ses voyages dans la Sierra Nevada en 1868, Muir décrit avec mépris les Indien·nes qu’il y rencontre, les comparant à des animaux sales n’ayant pas leur place dans la nature sauvage. En 1868, il passa par le lieu-dit Brown Flat, à proximité de la rivière Merced dans le Yosemite, où il rencontra un groupe d’Indien·nes qu’il trouva sales et qu’il désigna par le nom méprisant de « Fouisseurs » (Diggers). A une autre occasion, il reçut la visite d’Indien·nes de Mono et affirma que l’air et l’eau pures des montagnes font beaucoup pour « pallier et guérir la grossièreté de leurs existences ». Il écrivit : « C’est une vie étrangement crasseuse et irrégulière que mènent ces sauvages à moitié heureux, noirs d’œil et de poil, dans ces solitudes si propres ». Et voici comment il décrivit un groupe d’Indien·nes de Mono alors qu’ils cueillaient des glands en se dirigeant vers le Yosemite : « Ils étaient enveloppés dans des couvertures en peau de lièvre. La crasse que j’ai vue sur certains de leurs visages était presque assez épaisse et assez ancienne pour posséder une certaine importance géologique (…) Dieu, que j’ai été content d’échapper enfin à cette cohorte grise et sinistre et de les voir disparaître le long du sentier ! Et pourtant, il me semble triste d’être aussi désespérément révulsé par mes semblables, si avilis soient-ils. Sûrement, il n’est pas naturel de préférer la société des écureuils et des marmottes à celle de ma propre espèce10. »

Muir n’a jamais cessé d’opposer les Indien·nes à la nature sauvage, les décrivant comme des êtres en tous points distincts des territoires vierges dans lesquels il les rencontraient. Il était particulièrement horrifié par les femmes indiennes, écrivant à propos de l’une d’elles : « Elle était vêtue de lambeaux de calicot fort crasseux. À tous points de vue, elle différait tristement des animaux propres et soignés de la Nature, bien qu’elle vécut comme eux de la générosité de cette terre inculte. Il est étrange de voir que seul l’Homme est sale. Si cette femme avait été vêtue de fourrure, ou d’une étoffe faite d’un tissage d’herbes ou de rubans d’écorce, comme les tapis de genévrier et de libocèdre, peut-être aurait-elle pu donner l’impression d’être à sa place au milieu de ces endroits sauvages ; autant qu’un bon loup en tout cas, ou qu’un ours. » Une autre fois, il tomba sur une femme indienne cueillant et battant des graines sauvages, et il commenta : « manifestement les femmes y prenaient plaisir, riant et papotant d’un air presque naturel (…) Peut-être que si je les connaissais mieux, je les aimerais mieux aussi. Ce qui me déplaît le plus chez eux, c’est leur manque de propreté. Rien de ce qui est véritablement sauvage n’est sale. Aux environs du lac Mono, j’ai vu un certain nombre de leurs frêles cahutes, au bord des rivières qui filent à toute allure vers cette mer morte — de simples tentes de broussailles où ils peuvent dormir et manger à leur aise11. »

Au cours de ses excursions dans le sud-est de l’Alaska en 1879 et 1880, en compagnie de plusieurs guides Indiens et du missionnaire S. Hall Young, Muir modéra sa position en évoquant les Indien·nes qu’il y rencontra. Il exprima de l’admiration pour leurs mâts totémiques, leurs conceptions du monde et leur dignité, même s’il continuait à préférer la « propreté de la nature sauvage » aux campements indiens et à la dépravation de leurs bagarres et de leur addiction à l’alcool. Il fut profondément ému par l’habileté oratoire de son guide Toyatte et déplora par la suite que celui-ci ait trouvé la mort en essayant de sauver son peuple. Lorsqu’il fut interrogé par les Indien·nes sur les raisons de sa présence, Muir souligna avec insistance qu’il n’était venu que pour voir leurs glaciers, leurs forêts et leurs montagnes, tout en les assurant de l’amour de Dieu à leur égard et de la « fraternité de toutes les races ». Même s’il ne devint pas un défenseur des Indien·nes, il en vint à apprécier ceux et celles d’entre eux qui vivaient — selon lui — proches d’un état de sauvagerie, davantage en tout cas que les Indien·nes avili·es par leurs rencontres avec des Blanc·hes « trop civilisé·es ». Mais en 1911 et en 1915, lorsqu’il prépara pour les publier les manuscrits de ses journaux de voyage dans la Sierra et en Alaska, il ne modifia rien de ses propos sur l’un ou l’autre groupe12.

Les réactions de Muir face aux Indien·nes qu’il rencontra au cours de son premier été dans la Sierra contrastent fortement avec celles d’une autrice ayant vécu à la même période et dans la même région, Helen Hunt Jackson. Jackson écrivit plusieurs textes pour rendre compte de ses expériences dans le Parc National de Yosemite et dans les étendues « sauvages » de Californie. Comme le remarque Rebecca Solnit, ses réactions initiales face aux Indien·nes, négatives, évoluèrent rapidement, à tel point qu’elle finit par militer en leur faveur. Lorsqu’elle se rendit dans la vallée du Yosemite en 1872, Jackson décrivit les Indien·nes Fouisseurs en des termes peu flatteurs : « répugnant·es », « à demi-nu·es » et « sales », tout en admirant leurs légendes, leur poésie et leur langage. Mais en 1882, elle acheva la rédaction d’Un siècle d’ignominie : esquisse du traitement réservé à quelques tribus indiennes par le gouvernement des États-Unis, ouvrage si critique à l’égard des traités violés et du traitement inhumain des Indien·nes qu’il choqua la nation. Ramona, son roman sur les missions indiennes du Sud de la Californie, fut publié en 1883 avant d’être repris en feuilletons dans Christian Union en mai 1884. L’élégance de son style littéraire et son message éthique concernant les mauvais traitements subis par les Indien·nes eurent davantage d’impact que son travail antérieur et suscitèrent l’intérêt du public pour la cause des Indien·nes13.

Mary Austin, autre autrice écologiste de cette période, défendit également la cause des Amérindien·nes. En 1903, elle publia Le pays des petites pluies. Comme nombre de défenseur·es de l’environnement ayant vécu au tournant du 19è et du 20è siècle, Mary Austin fut également une défenseure des Indien·nes. Son livre commence par une mention des Indien·nes des déserts de l’Ouest, dont les vies se déroulaient aux lisières de ces territoires arides, au cœur de ce qu’elle appelait « Le pays des frontières perdues ». « Les Utes, les Païutes, les Mojaves et les Shoshones habitent ses lisières, et aussi loin en son cœur que l’homme ose aller », y écrit-elle. « Ce n’est pas la loi mais le terrain qui fixe ses limites. » Sur ce territoire, « on ne peut vivre autrement qu’en s’y conformant » ; un territoire que les Indien·nes Shoshone considéraient comme leur foyer, un lieu d’une incroyable beauté, traversé de collines vermillons sculptées par le vent et de fleurs resplendissantes qui s’épanouissent à la faveur des rares pluies. A la différence de Muir, Austin concluait : « Ce n’est pas la cabane de branchages entrelacés qui forme sa demeure, mais la terre, les vents, le flanc des montagnes, le cours d’eau. » Dans ce livre, les Indien·nes n’étaient pas exclu·es du territoire, et ils et elles n’étaient pas non plus présenté·es comme des « visiteurs temporaires », s’intégrant au contraire à une perception de la terre comme foyer14.

Les noir·es, la noirceur et l’environnement

Les Afro-Américain·es posèrent aux colonisateur·ices européen·nes plus de problèmes que les Indien·nes. Les Indien·nes et les Noir·es étaient les uns comme les autres considéré·es comme des sauvages, mais ils et elles étaient appréhendé·es et traité·es différemment. Même si la couleur des Indien·nes n’étaient pas la même que celle des Blanc·hes, les différences entre Blanc·hes et Noir·es semblaient plus prononcées que celles entre Indien·nes et Blanc·hes. Alors que la « mission » des colonisateur·ices anglais·es dans les contrées « sauvages » de l’Amérique était d’y vivre, d’y civiliser la terre et d’y christianiser les Indien·nes, leur raison d’être en Afrique était de réduire des humains en esclavage et d’en faire commerce. Les Européen·nes associaient la noirceur à la sorcellerie, à Satan, aux animaux, à une matière putride et pourrissante. Le concept de blanchité lui-même est apparu par contraste avec celui de noirceur, dont il constitua d’emblée l’« Autre »15.

Le système esclavagiste provoqua à la fois la destruction des corps noirs et la dégradation rapide des sols du Sud, à mesure que le tabac, le riz, le sucre et le coton devenaient des cultures de rente dans un marché mondial en pleine expansion. Robert Bullard, défenseur de la justice environnementale, le dit crûment : « La nation fut fondée sur les principes du “ libre accès à la terre ” (volée aux populations autochtones et aux Mexicain·es), du “ travail libre ” (cruellement arraché aux esclaves africain·nes) et des “ hommes libres ” (des hommes blancs propriétaires)16. »

Comme les Indien·nes, les noir·es résistèrent à l’esclavage et à l’avilissement. Les rébellions d’esclaves comme celle de Denmark Vesey en 1822 et de Nat Turner en 1831 témoignèrent d’une franche opposition à la répression. Mais les esclaves s’appropriaient aussi secrètement la nourriture des jardins et des cuisines de leurs maîtres, renâclaient au travail, fuyaient le labeur des champs et se vengeaient de leurs propriétaires lorsque ceux-ci devenaient trop vieux ou trop malades pour imposer leur supériorité. En outre, les Noir·es, comme les Indien·nes, conservèrent nombre de leurs traditions culturelles, de leurs aliments, de leurs histoires, de leurs pratiques religieuses, de leurs chants, de leurs vêtements et de leurs danses. De nombreux esclaves pensaient que leurs propriétaires seraient punis après leur mort, tandis qu’eux-mêmes finiraient au paradis.

Mais un écologiste s’opposa lui aussi à l’esclavage. Henry David Thoreau refusa de payer les impôts qui finançaient la guerre au Mexique et un gouvernement « qui achète et vend des hommes, des femmes et des enfants comme du bétail à la porte du sénat ». Comme le remarque Patricia Nelson Limerick, « L’amour de la nature et la haine de l’esclavage étaient des projets compatibles et jumelés dans l’esprit de Thoreau ». Alors qu’il vivait à Walden Pond en juillet 1846, Thoreau fut arrêté pour n’avoir pas payé ses impôts et passa une nuit en prison. C’est par opposition à l’esclavage qu’il écrivit « La désobéissance civile », « L’esclavage au Massachussetts » et « Plaidoyer en faveur du capitaine John Brown ». « Je ne puis un seul instant reconnaître comme mon gouvernement cette organisation politique qui est aussi le gouvernement de l’esclave », écrivit-il. Thoreau pensait que les fermier·es et les marchand·es du Massachusetts, qui s’intéressaient davantage à l’argent qu’à « l’humanité », et « qui ne sont pas prêts à rendre justice, quoi qu’il puisse leur en coûter, aux esclaves et au Mexique », étaient encore plus répréhensibles que les Sudistes. Et il s’opposait avec véhémence à l’idée selon laquelle le devoir d’un citoyen est de se soumettre au gouvernement civil, soulignant au contraire que « nous, peuple américain, devons cesser d’entretenir des esclaves, et cesser de faire la guerre au Mexique, quand bien même cela nous coûterait notre existence en tant que peuple ». Pour Thoreau, la communauté n’incluait pas seulement les minorités, mais l’ensemble de l’humanité et de la nature ; il « considérait les poissons-lune, les plantes, les moufettes et même les étoiles comme des compagnons et des voisins ; en d’autres termes, comme des membres de sa communauté ». Dans sa vision éthique, le soi individuel devait établir un partenariat avec la totalité de la communauté humaine et du monde naturel17.

Dans les années 1850, les abolitionnistes du Nord et du Sud s’associèrent pour condamner moralement l’esclavage. En 1863, la Proclamation d’émancipation d’Abraham Lincoln libéra les esclaves, et la Guerre Civile américaine (en 1861 et 1865) les affranchit de leur servitude corporelle et reconstitua la nation. Mais un nouveau système d’oppression des Noir·es libres, fondé sur le métayage et la ségrégation, fut immédiatement mis en place.

Dans un contexte d’urbanisation accrue après la Guerre Civile, de nombreux·es Afro-Américain·es s’installèrent dans des zones ségréguées des villes américaines. Alors que le mélange des races fut une réalité dans les trois décennies qui suivirent la guerre, les quartiers commencèrent à s’organiser suivant des critères de couleur à partir des années 1890. Des rues principales noires coexistèrent dès lors avec des centre-villes blancs et le zonage racial s’imposa à mesure que les lois Jim Crow étaient promulguées dans les villes du Sud. A l’orée du 20e siècle, des séparations rigides furent mises en place ; des parcs, des écoles, des gares ou des tramway distincts pour les Blanc·hes et les Noir·es furent créés. Dans l’esprit de nombreux Américain·nes, la vision de la nature sauvage en fut profondément transformée. La ville devint un espace sauvage sombre et inhospitalier plein de Noir·es et d’immigrant·es du Sud de l’Europe, tandis que les montagnes, les forêts, les chutes d’eau et les canyons furent désormais perçus comme des lieux sublimes irradiant de lumière blanche. Robert Woods écrivit en 1898 The City Wilderness pour décrire la détérioration des quartiers urbains sous l’effet de la dépravation sociale et morale, tandis que Booth Tarrington, dans The Turmoil (1914), les décrivit comme des endroits couverts de suie, pollués et malades.

Au moment même où John Muir décrivait les Indien·nes comme des êtres sales, les villes furent elles aussi de plus en plus perçues comme des endroits sales et pollués. Leur atmosphère sombre et leurs fumées contrastaient avec la pureté de l’air des montagnes et avec la limpidité des rivières, des cascades et des lacs aux eaux blanches. La nature sublime, blanche et inoffensive, était à disposition des touristes blanc·hes, tandis que les villes, sombres et malsaines, étaient le lieu de résidence des êtres sales et indésirables18.

L’environnementalisme et les Afro-américain·nes

Le mouvement pour la conservation de la nature a pris son essor à la fin du 19è siècle, alors que les villes étaient de plus en plus associées défavorablement à des zones noires et que les Noir·es elle·eux-mêmes se battaient pour faire valoir leurs droits. Comme le remarque l’écologiste Jeffrey Romm, les deux mouvements, même s’ils se sont déployés dans des sphères séparées, ont été étroitement liés l’un à l’autre, et ce sous des formes qui ont eu des effets négatifs sur les Afro-américain·nes. Création des réserves forestières (1891), fondation du Sierra Club (1892) dont John Muir fut le premier président, mouvement pour la conservation de la nature de l’Ère Progressiste (1900-1913), promulgation du Antiquities Act (1906), qui permit de préserver Mesa Verde en expulsant les Ute de leurs terres ; autant d’événements et de processus qui furent contemporains des combats de Booker T. Washington, de Louis Hughes, de George Washington Carver et W. E. B. Dubois pour libérer les noir·es des oppressions postérieures à la guerre civile, liées au métayage, à la dégradation des sols et aux préjugés raciaux.

Romm soutient qu’« un ordre fondé sur l’injustice environnementale » contribua à partir de la fin du 19è siècle au durcissement des formes existantes de racisme institutionnel. « En 1896, la décision Plessy vs Ferguson de la Cour Suprême, et la doctrine associée du ‘séparés mais égaux’, légitima la ségrégation raciale aux États-Unis au cours des 70 années suivantes. (…) Alors que les réserves forestières réduisirent l’accès des gens à la terre, la ségrégation raciale réserva aux blanc·hes la propriété des terres privées restantes. » Dans le Sud, des esclaves affranchis furent incités à acquérir des terres grâce à leurs salaires alors que dans l’Ouest du pays, des terres furent cédées gratuitement aux Blanc·hes. Les frontières créées par les mesures de régulation des ressources naturelles limitèrent les opportunités pour les personnes de couleur tout en protégeant le pouvoir et les privilèges des Blanc·hes19.

L’écologiste afro-américain Carl Anthony soutient que les pérégrinations de John Muir dans la nature vierge du Canada et dans le Sud cotonnier n’auraient pas été possibles si la « nature sauvage occupée » produite par la guerre civile et les guerres amérindiennes n’avait pas existé. Muir, rappelle Anthony, a été insoumis pendant la guerre civile et, plutôt que de se battre, il trouva refuge dans la nature sauvage canadienne. L’historien de l’environnement Roderick Nash confirme : « L’idée selon laquelle la nature a des droits vint pour la première fois à l’esprit de Muir pendant sa période d’insoumission. (…) Muir, qui avait 26 ans et qui était célibataire, était persuadé qu’il serait appelé, mais manifestement, l’idée de combattre pour sauver l’union et pour affranchir les esclaves ne l’intéressait guère. » Son biographe Stephen Fox le décrit plutôt comme un pacifiste « paralysé par la menace de la conscription » et qui « n’était pas particulièrement touché par les aspects moraux de la guerre ». Aussi, après que Lincoln eut signé l’ordre de mobiliser 500 000 hommes, Muir partit au Canada, où il vécut en fugitif pendant l’intégralité de la guerre, recherchant la paix dans la nature « sauvage » du Nord du lac Huron et évitant de communiquer avec sa famille et ses amis par crainte d’être découvert. Alors que des Blancs et des Noirs mourraient dans un même combat pour la liberté, Muir était avant tout soucieux de préserver sa solitude : « Une fois seulement, au cours de mes longues errances au Canada », écrivit-il, « fut sauvagement brisée la paix profonde de la nature. (…) Je fus réveillé par le hurlement horriblement lugubre des loups20. »

Après la guerre, Muir entreprit sa marche vers le Sud à travers l’Amérique pour étudier l’histoire naturelle. Alors même que les territoires qu’il traversait avaient été ravagés par la guerre et étaient désormais placés sous la protection des soldats du gouvernement des États-Unis, Muir n’en rapporta rien d’autre qu’un enchantement sauvage et édénique. Il y découvrit des rivières de montagne bordées par des « murs de forêt drapés de plantes grimpantes et fleuris comme le jardin d’Éden », à l’endroit précis où « le général Scott avait son quartier général pendant le déplacement des Cherokees vers leur nouveau pays, dans l’Ouest21 ».

Muir ne manifesta aucune sympathie à l’égard des « sauvages » qu’il rencontra au cours de cette marche. Voici ce qu’il écrivit à propos de son passage par Murphy, en Caroline du Nord : « Pour la première fois depuis que je suis parti de chez nous, j’ai trouvé une maison couverte de vigne vierge et fleurie, pimpante à la fois dedans et dehors, et marquée dans tout son arrangement par ce qu’ont de réconfortant le raffinement et la culture. Contraste saisissant avec les grossiers édifices de transition – du wigwam des sauvages au château de rondins, disgracieux mais propre, du riche pionnier22. »

Le récit offert par Muir de sa traversée témoigne également de préjugés culturels envers les Noir·es. Même s’il reconnaît que certains d’entre elleux sont « bien élevé·es », « extrêmement poli·es » et « courtois·es », il les trouve pour la plupart paresseux·ses et bruyant·es. « Les nègres », écrit-il, « sont joyeux et insouciants ; ils font beaucoup de bruit mais peu de travail. Un seul Blanc déterminé, appliqué à la tâche, ramasserait facilement autant de coton qu’une demi-douzaine de Sambos et de Sallys. » Et il compare des Noir·es qu’il a croisé par hasard au détour d’un feu de camp à des démons : « Au centre de ce globe de lumière, deux nègres étaient assis. Je pouvais voir leurs dents briller entre leurs lèvres épaisses et la peau lisse de leurs joues réfléchir la lumière comme un verre. Aurait-on rencontré partout ailleurs que dans le Sud ce couple luisant, qu’on l’aurait pris pour deux diables jumeaux, alors que là ce n’était qu’un nègre et sa femme en train de souper. » L’éthique environnementale de Muir incluait la nature sauvage, mais à la différence de Thoreau, il était insensible à la plupart des humains. S’il considérait les membres de la nature non-humaine — des ours aux serpents à sonnette en passant par les orchidées — comme autant de « frères mortels », son éthique théocentrique, fondée sur le principe d’un Dieu présent dans la nature, n’incluait en revanche pas explicitement la totalité de la communauté humaine23.

A la différence de John Muir, qui décrivait les Noir·es et la nature du Sud comme deux entités radicalement séparées l’une de l’autre, l’écrivaine afro-américaine Zora Neal Hurston décrivit les Noir·es comme partie intégrante de l’environnement de la Floride. Dans Mais leurs yeux dardaient sur Dieu, Hurston suggère que les Noir·es qui plantaient et récoltaient des haricots dans les Everglades entraient en relation avec une nature sauvage, animée et spiritualisée, qui produisait « des grands haricots, des grandes cannes à sucre, des grandes herbes, tout était grand ». La terre était « si riche et si noire qu’un seul demi-mile aurait suffi à fertiliser tous les champs de blé du Kansas. Canne sauvage de chaque côté de la route (…). Les gens, sauvages aussi. » En attendant que les haricots poussent, les Noir·es pêchaient et chassaient des alligators, comme les Indiens de la région, qui gagnaient « calmement leur vie sur les pistes sans tracés des Glades ». Mais face à l’arrivée imminente d’un ouragan, les Indiens quittèrent les Everglades, tandis que les Noir·es restèrent pour combattre ses vents furieux, auxquels nombre d’entre eux succombèrent24.

Pour Hurston, les forces chaotiques et imprévisibles n’étaient pas féminines mais masculines. « Un vent à deux cents miles de l’heure venait de lui rompre ses chaînes. Elle s’était emparée de ses propres digues et s’élançait droit devant jusqu’aux quartiers ; les déracinait comme de l’herbe puis s’en allait courser ses soi-disant conquérants, renversant les digues, renversant les maisons, renversant les gens dans les maisons et du même élan le reste de bois d’œuvre. La mer foulait la terre d’un pas pesant. » Dans ce texte, la nature et la communauté humaine sont en conflit, la vie ne tient qu’à un fil. Les êtres vivants sont confrontés à un temps de mort. Puis vient le temps du deuil et des funérailles pour que la vie se poursuive : « Le temps de mourir était passé ». Une éthique qui entre, là encore, en porte-à-faux avec l’expérience extatique d’un Muir face à un orage dans une contrée sauvage éloignée de la civilisation. L’éthique de Hurston impliquant au contraire la possibilité de vivre sur un territoire et l’acceptation du caractère vivant et actif de la nature, du fait qu’il y a « un temps de floraison, puis un temps vert, puis un temps orangé25 ».

Patricia Limerick soutient que « L’éthique de la terre » d’Aldo Leopold, formulée en 1949, selon laquelle il faut élargir les frontières de la communauté de façon à y inclure « les sols, l’eau, les plantes et les animaux », ne tient pas compte des communautés de personnes de couleur. L’essai de Leopold commence par cette phrase : « Lorsque Ulysse, tel un dieu, s’en revint de la guerre de Troie, il pendit à une seule corde douze jeunes esclaves de sa maisonnée qu’il soupçonnait de s’être mal conduites pendant son absence. Le geste n’impliquait pour lui aucune question morale. Ces filles étaient sa propriété. » Aux yeux de Leopold, soutient Limerick, l’esclavage et la violence n’existaient que dans un passé lointain, alors même que la ségrégation (et le patriarcat) étaient bien vivants dans l’Amérique du 20è siècle. « Aucun mot dans son essai », écrit Limerick, « ne suggère qu’il y a quelque chose d’inachevé dans l’abolition de l’esclavage aux États-Unis ». L’aveuglement de Leopold face à l’héritage de l’esclavage dans l’Amérique des lois Jim Crow entrait selon elle en résonance avec l’aveuglement du mouvement de protection de la nature face aux héritages de sa propre histoire, au cours de laquelle de nombreuses personnes de couleur avaient été privées d’un accès égalitaire aux ressources naturelles et récréatives26.

En réalité, les idées de Leopold étaient plus complexes que ne le laisse entendre Limerick. Rien dans son éthique n’atteste d’une exclusion des minorités, comme chez Muir, ni de leur inclusion, comme chez Thoreau. Le scepticisme initial de Leopold à l’égard de l’usage du feu et de la chasse chez les Indien·nes laissa peu à peu la place à l’admiration pour leurs connaissances en matière de gestion écologique. En outre, il semble que l’égalité de tous les êtres humains, à une époque où l’esclavage avait été aboli, ait été à ses yeux un présupposé. Même si Leopold n’était pas un défenseur des droits des minorités, il n’était ni insensible aux minorités ni raciste par omission, contrairement à ce que Limerick suggère. Sa femme et sa famille étaient d’ascendance hispanique et juive. Il était horrifié par les « pogroms en Allemagne » et par l’extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et son éthique séquentielle, qui décrit l’inclusion d’un nombre sans cesse croissant d’entités dans la sphère de la considération morale, tient compte à la fois de l’asservissement de la Terre et de celui de l’humanité27.

En approfondissant l’éthique séquentielle de Leopold, Roderick Nash soutient que celle-ci inclut l’émancipation des Afro-Américains et l’octroi de la citoyenneté aux Amérindiens. Nash élabore une éthique environnementale dont les prémisses sont l’attribution de droits aux minorités, en Grande-Bretagne tout d’abord, puis aux États-Unis par la suite. La Magna Carta de 1215 et la Déclaration d’Indépendance de 1776 furent suivies par la Proclamation d’Émancipation d’Abraham Lincoln en 1863, le 19è amendement accordant le droit de vote aux femmes en 1920, la Loi sur la citoyenneté indienne en 1924, la Loi sur les normes du travail équitable en 1938, la Loi sur les droits civils de 1964 et enfin la Loi sur les espèces en danger de 1973.

Nash explicite les liens entre droits des minorités et droits de la nature, qui restent implicites dans l’éthique séquentielle de Leopold. « Partant du principe que les esclaves devaient être considérés comme des personnes », écrit Nash, « la nouvelle philosophie des droits naturels s’engagea fermement en faveur de leur inclusion dans la communauté éthique. Les abolitionnistes s’emparèrent rapidement de cette idée et en firent un argument puissant pour mettre un terme à une institution qui refusait aux esclaves un droit inaliénable que toutes les autres personnes possédaient de naissance – à savoir leur droit à la vie et à la liberté. » Ceux qui étendent le principe des droits naturels par-delà la frontière des espèces, remarque-t-il, « s’appuient sur un credo libéral similaire à celui qui a été mobilisé par les opposants à l’esclavage ». Quant à moi, je pense que « L’éthique de la terre » de Leopold, qui est fondée sur « la tendance des individus ou des groupes interdépendants à coopérer les uns avec les autres », peut être vue, non comme l’extension eurocentriste d’une éthique des droits, comme le suppose Nash, mais comme le fondement d’une éthique prônant la collaboration entre groupes humains et entre humains et communautés non-humaines tout en incluant explicitement les minorités28.

Limerick attire néanmoins l’attention sur deux jonctions positives qui pourraient être établies entre environnementalisme et droits civils. En 1964, deux lois furent votées par un même congrès : la Loi sur la protection de la nature sauvage et la Loi sur les droits civils. Trente ans après, en 1994, le président Bill Clinton créa un mandat fédéral pour la justice environnementale en délivrant l’ordre exécutif 12898. Il ordonna à toutes les agences fédérales « d’intégrer à leur mission la recherche de la justice environnementale, en identifiant et en répondant de façon appropriée aux effets environnementaux et aux impacts excessivement élevés sur la santé humaine de leurs programmes, de leurs politiques et de leurs activités sur les populations minoritaires et à faible revenu29 ».

« Autres » colonisés

Mais les victoires légales et législatives reliant droits humains et droits de la nature sont démenties par les réalités de la vie dans l’Amérique du 21è siècle. La ségrégation et la pauvreté continuent à compromettre la possibilité d’un accès équitable aux ressources et à encourager le dépôt de déchets toxiques dans des quartiers défavorisés. La nature sauvage continue à être pensée sous des formes excluantes pour les Amérindien·nes et dissuasives pour les minorités et les personnes défavorisées30.

Avec la domestication de la nature sauvage, l’expulsion des Indien·nes et la répression des Noir·es, l’Éden américain est devenu un Éden colonisé qui pouvait être étendu à d’autres pays. Le contrôle du monde sauvage a permis d’atteindre un état que les sociétés occidentales ont pu exporter à travers le monde en l’imposant aux « Autres » territoires colonisés. Cet état était le « Soi » des pays d’Europe occidentale, et en particulier de ceux qui exportaient leur science, leurs technologies et leurs méthodes de contrôle des ressources aux « Autres ». Ces « Autres » étaient les peuples indigènes colonisés, les immigrant·es et les personnes de couleur vivant en dehors du jardin contrôlé et géré. Partout dans le monde, à mesure que la terre était transformée en jardins irrigués et en monocultures contrôlées par l’agrobusiness, les déserts et les terres improductives furent relégués à la périphérie du système, et avec eux toute sorte de parias, d’indésirables, de personnes de couleur et d’immigrants, en bref tous ces « Autres » colonisés qui n’étaient pas admis dans l’espace clos du jardin réinventé31.

Dans la perspective du « Sujet » d’Europe occidentale, c’est dans ces territoires périphériques que les « Autres » sont appelés à vivre. La séquence – d’abord la forêt, puis la ville, et enfin le désert – suggère un risque de déclin imminent si les villes et les civilisations ne sont pas gérées correctement. L’idée du désert empiétant sur la ville et s’étendant jusqu’à ses lisières est révélatrice de la crise écologique globale, illustrée par la désertification, la défaillance des systèmes d’irrigation et la salinisation des sols.

Quant à la crise de la conscience raciale, elle se poursuit aujourd’hui à travers les réactions hostiles au multiculturalisme et à la discrimination positive. Les politiques adoptées au détriment de l’environnement sont d’autres symptômes de cette crise : le mouvement en défense de la propriété privée, l’érosion de la Loi sur les espèces en danger, les efforts des éleveurs pour préserver le pâturage « libre » dans l’Ouest ou encore l’entêtement des entreprises forestières à exploiter des forêts anciennes.

Les usines polluantes, les sites d’enfouissement ou d’incinération des déchets sont souvent implantés dans des déserts, des centre-villes pauvres, des réserves amérindiennes ou bien encore des quartiers habités par des personnes de couleur. Cette tendance a été révélée au grand jour en 1987 par la publication d’un rapport de l’Église Unie du Christ sur « Les déchets toxiques et la race aux États-Unis ». Des luttes pour la justice environnementale ont été menées sur divers terrains géographiques et corporels. Lorsque les corps sont malades, pollués ou cancéreux, les gens se battent contre la maladie. Le foyer, où nombre de femmes et d’enfants passent une grande partie de leur temps, est pollué. De nombreuses communautés subissent les effets de la pollution, notamment là où les taux de pauvreté sont élevés, comme dans les communautés rurales des Appalaches, les communautés hispaniques de Californie, les réserves indiennes et les centre-villes. Ces communautés sont devenues des lieux de contestation et beaucoup de mouvements pour la justice environnementale y sont nés. Plus encourageant encore, de nombreuses organisations communautaires opposées aux décharges de produits toxiques sont devenues multi-ethniques et multi-raciales. De nombreux mouvements locaux sont organisés par des femmes et menés par des femmes issues des minorités. Mais le mouvement écologiste dominant demeure en revanche très largement blanc, et les organisations écologistes, à quelques exceptions près, continuent pour la plupart à travailler sur des enjeux qui touchent avant tout les communautés blanches32.

Conclusion

De nombreuses personnes de couleur ont été colonisées ou réduites en esclavage à mesure que la civilisation européenne s’imposait à l’ensemble du monde au cours des derniers siècles. Dans le récit occidental, centré sur l’idée de progrès, ces personnes ont été négligées ou décrites comme des victimes. Les Indien·nes qui ont perdu leurs terres et les Noir·es dont le travail forcé a contribué à la dégradation des sols sont de nouveau menacés par les produits toxiques déchargés dans leurs lieux de vie et dans leurs quartiers. Pour eux, cette histoire de progrès est une histoire de déclin. Aussi préfèrent-ils envisager un nouveau récit, la possibilité d’un monde post-colonial qui pourrait être meilleur pour les peuples indigènes et les personnes de couleur33.

Le mouvement pour la justice environnementale porte une exigence de justice pour les personnes de couleur, pour les femmes et pour la nature. Il cherche à réparer les injustices environnementales passées, qui ont affecté de façon disproportionnée les minorités. La justice environnementale permet de réparer les inégalités du passé à travers des lois, des régulations, des compensations et la suppression des causes des éco-injustices. L’éco-justice implique la redistribution de la richesse via la redistribution des produits et des services environnementaux. En prenant conscience de la crise de l’injustice environnementale, sur laquelle Wendell Berry et une multitude d’historiens de l’environnement ont attiré notre attention, et en travaillant assidûment, nous pourrions en réparer les torts et rétablir une forme de justice.

Notes

- Wendell Berry, The Hidden Wound. Berkeley, Californie : Northpoint Press, 1989, p. 112, 48.[↩]

- Par exemple, à l’Université de Californie, Berkeley, il est obligatoire de suivre la matière Cultures Américaines, obligation dont il est possible de s’acquitter en suivant un cours sur « L’histoire environnementale et culturelle américaine » (voir www.ecohistory.org). Voici comment cette matière est présentée : « Les cours mettent l’accent sur des thématiques ou des enjeux relatifs à l’histoire, à la société ou à la culture des États-Unis ; aborde des questions théoriques ou analytiques pertinentes pour comprendre la race, la culture et l’ethnicité dans notre société ; propose une étude approfondie d’au moins trois groupes issus de la liste suivante : les afro-américains, les peuples indigènes des États-Unis, les américains d’origine asiatique, les chicanos/latino-américains, et les américains d’origine européenne ; en outre, cette matière repose sur une approche systémique et comparatiste, car les étudiants sont incités à étudier chacun de ces groupes dans le contexte plus large de la société, de l’histoire et de la culture américaine. Les cours offrent également aux étudiants des outils intellectuels leur permettant de mieux comprendre leur propre identité, ainsi que l’identité culturelle des autres telle que ceux-ci la conçoivent. » « Berkeley Campus American Cultures Breadth Requirement », catalogue général, Université de Californie, Berkeley.[↩]

- Mart A. Stewart, What Nature Suffers to Groe : Life, Labor, and Landscape on the Georgia Coast, 1680-1920 (Athens : University of Georgia Press, 1996) ; Mart A. Stewart, « Rice, Water, and Power : Landscapes of Domination and Resistance in the Lowcountry, 1790-1880 » Environmental History Review 15 (Automne 1991) : p. 47-64 ; Timothy Silver, A New Face on the Countryside : Indians, Colonists, and Slaves in South Atlantic Forests, 1500-1800 (New York : Cambridge University Press, 1990) ; Judith A. Carney, Black Rice : The African Origins of Rice Cultivation in the Americas (Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 2001) ; Carl Anthony, « The Big House and the Slave Quarters : Part II, African Contributions to the New World », Landscape 25 (Automne 1976) : p. 9-15 ; Dianne D. Glave, « Fields and Gardens : An Environmental History of African American Farmers in the Progressive South » (thèse doctorale., State University of New York à Stony Brook, 1998) ; Dianne D. Glave, « ‘A Garden So Brilliant with Colors, So Original in Its Design’ : Rural African American Women, Progressive Reform, and the Foundation of an African American Environmental Perspective », Environmental History 8 (2003) : p. 395-429 ; Dianne D. Glave, « The African American Cooperative Service : A Folk Tradition in Conservation and Preservation in the Early Twentieth Century », International Journal of Africana Studies, 6 (Novembre/Décembre 2000), p. 85-100 ; Carolyn Merchant, The Columbia Guide to American Environmental History (New York : Columbia University Press, 2002), p. 39-58.[↩]

- Mark David Spence, Dispossessing the Wilderness : Indian Removal and the Making of the National Parks (New York : Oxford University Press, 1999) ; J. Baird Callicott, « L’idée de nature sauvage revisitée », Éthique de la Terre (Marseille : Wildproject, 2021) : p. 235-47 ; William Cronon, « Le problème de la wilderness, ou le retour vers une mauvaise nature », Nature et récits : essais d’histoire environnementale (Bellevaux : Dehors, 2016) ; Philip Burnham, Indian Country, God’s Country : Native Americans and the National Parks (Washington, D. C. : Island Press, 2000) ; Robert H. Keller et Michael F. Turek, American Indians and National Parks (Tucson : University of Arizona Press, 1998) ; Rebecca Solnit, « Up the River of Mercy », Sierra 77 (Novembre/Décembre 1992) : p. 50-84 ; Rebecca Solnit, Savage Dreams : A Journey into the Hidden Wars of the American West (San Francisco : Sierra Club Books, 1994) ; Merchant, The Columbia Guide to American Environmental History, p. 140-58.[↩]

- Elizabeth D. Blum, « Power, Danger, and Control : Slave Women’s Perceptions of Wilderness in the Nineteenth Century », Women’s Studies 31 (2002) : p. 247-65 ; Callicott, « L’idée de nature sauvage revisitée ».[↩]

- Jeffrey Romm, « The Coincidental Order of Environmental Injustice », in Justice and Natural Resources : Concepts, Strategies, and Applications, éd. Kathryn M. Mutz, Gary C. Bryner et Douglas S. Kenny (Washington, D.C. : Island Press, 2002), p. 117-38 ; Patricia Nelson Limerick, « Hoping Against History » in Ibid., p. 337-54 ; Roderick Nash, The Rights of Nature : A History of Environmental Ethics (Madison : University of Wisconsin Press, 1989).[↩]

- Eileen McGurty, « From NIMBY to Civil Rights : The Origins of the Environmental Justice Movement », Environmental History 2 (July 1997) : p. 301-23 ; Edie Yuen, Lisa J. Bunin, et Tim Stroshane, « Multicultural Ecology : An Interview with Carl Anthony », Capitalism, Nature, Socialism, 8 (Septembre 1997) : p. 41-62 ; Robert Gottlieb, « Reconstructing Environmentalism : Complex Movements, Diverse Roots », Environmental History Review 17 (Hiver 1993) : p. 1-19 ; Robert Bullard, éd., Confronting Environmental Racism : Voices from the Grassroots (Boston : South End Press, 1993) ; Andrew Hurley, Environmental Inequalities : Class, Race, and Industrial Pollution in Gary, Indiana, 1945-1980, (Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1995) ; Martin Melosi, « Equity, Eco-Racism, and Environmental History » Environmental History Review 19 (Automne 1995) : p. 1-16 ; Dorceta Taylor, « American Environmentalism : The Role of Race, Class, and Gender in Shaping Activism 1820-1995 », Race, Gender and Class, 5 (1997) : p. 16-62 ; Elizabeth D. Blum, « Pink and Green : A Comparative Study of Black and White Women’s Environmental Activism in the Twentieth Century » (Thèse doctorale, University of Houston, 2000) ; Elizabeth D. Blum, « Protecting Home and Race : Black Women’s Environmental Activism During the Progressive Era », (article présenté à la réunion annuelle de la American Historical Association, San Francisco, 3-6 Janvier, 2002) ; Colin Fisher, « African Americans and the Frontier of Leisure : The 1919 Chicago Race Riot and Access to Nature » (article présenté à la réunion annuelle de la American Historical Association, San Francisco, Janvier 3-6, 2002).[↩]

- Sur les américains d’origine africaine et asiatique dans l’Ouest, voir William Loren Katz, The Black West : A Documentary and Pictorial History of the African American Role in the Westward Expansion of the United States (1971 ; réédition, New York : Simon and Schuster, 1996) ; Sucheng Chan, This Bittersweet Soil : The Chinese in California Agriculture, 1860-1910 (Berkeley : University of California Press, 1986) ; Sylvia Sun Minnick, Samfow ; The San Joaquin Chinese Legacy (Fresno, Californie : Panorama West, 1988) ; Silvia Anne Sheafer, Chinese and the Gold Rush (Whittier, Californie : Journal Publications, 1979) ; Devra Weber, Dark Sweat, White Gold : California Farm Workers, Cotton, and the NewDeal (Berkeley, University of California Press, 1994).[↩]

- William Bradford, Of Plimoth Plantation (Boston : Wright and Potter, 1901), p. 94-95 ; George Catlin, North American Indians (1844 ; réédition, Philadelphie: Leary, Stuart, 1913), 1 : p. 294-95.[↩]

- John Muir, Un été dans la Sierra (Paris, Gallimard, 2022), p. 257-258.[↩]

- Ibid., p. 83-84, 265.[↩]

- John Muir, Voyages en Alaska (Paris, Rivages, 2009), p. 150. Sur les attitudes de Muir à l’égard des Indiens, voir Richard F. Fleck, Henry Thoreau and John Muir Among the Indians (Hamden, Conn. : Archon Books, 1985). Fleck a réédité les manuscrits inédits de Muir de 1908, qui contiennent l’un de ses « sermons » sur l’Alaska (dans ses Voyages en Alaska, Muir fait référence à ce sermon sans l’inclure dans le texte), avec des mots entre parenthèses rajoutés [ ] ou rayés < > par Muir : « Puis je parlai de la fraternité des hommes — du fait que nous sommes tous les enfants d’un même père ; esquissai les caractéristiques des différentes races qui composent l’humanité, en montrant que quel que soit [leur éloignement géographique], quelles que soient leurs différences de couleur [de taille, le langue], et quelles que soient les < différences > de leurs modes de vie, les hommes blancs [& tous les peuples du monde] se ressemblent fondamentalement, < et que toutes les races du monde se ressemblent, que > nous avons tous dix doigts aux mains comme aux pieds, et qu’en général [nos corps sont tous les mêmes], < que nos membres sont les mêmes, même s’il peut arriver que nous différions] [par notre couleur — blanche, marron, noire – ou que nous parlions des langues différentes >, tout comme si une famille de garçons et de filles [Tlinkit] [avait été dispersée loin de chez elle] < devait être envoyée en différents lieux à l’étranger > [différentes tribus] oubliant ainsi sa langue, se trouvant profondément transformée < chacun prenant l’habitude de parler une langue propre après avoir été > [coloré par les vents & le soleil de différents climats qui, après un long] < séparés pendant si longtemps > » (Fleck, Henry Thoreau and John Muir, 89-90). Pour plus de détails sur la façon dont Muir a appréhendé les Indiens en Alaska, voir Linnie Marsh Wolfe, éd. John of the Mountains : The Unpublished Journals of John Muir (Boston : Houghton Mifflin, 1938), p. 270-75.[↩]

- Rebecca Solnit, communication personnelle. Helen Hunt Jackson, Ah-Wah-NeDays : A Visit to the Yosemite Valley in 1872 (San Francisco : Book Club of California, 1971), p. 39, 46, 47, 70, citations aux p. 20, 38-39 ; Helen Hunt Jackson, « My Day in the Wilderness », Six California Tales (San Francisco : Book Club of California, 1939), 6 : p. 1-19 ; Helen Hunt Jackson, A Century of Dishonor : A Sketch of the United States Government’s Dealings with Some of the Indian Tribes (1881 ; réédition, Boston : Roberts Brothers, 1888) ; Helen Hunt Jackson, Ramona (Paris, Hachette BNF, 2020) ; Ruth Odell, Helen Hunt Jackson (H.H.) (New York : D. Appleton-Century Co., 1939), p. 155-70 ; Carlyle Channing Davis et William A. Alderson, The True Story of « Ramona » (New York : Dodge Publishing Co., 1914) ; Valerie Sherer Mathes, Helen Hunt Jackson and Her Indian Reform Legacy (Austin : University of Texas Press, 1990), p. 21-54.[↩]

- Mary Austin, Le pays des petites pluies (Marseille, Le Mot et le Reste, 2019), citations p. 27, 76, 125. A propos de la vision des Indiens et du désert chez Austin, voir Vera Norwood, « Heroines of Nature : Four Women Respond to the American Landscape », Environmental Review 8 (Printemps 1984) : p. 34-56, voir p. 41-44. En 1873, Joaquin Miller, qui avait vécu avec les Indiens Modoc, établit un rapprochement entre la défaite des Indiens au cours de la guerre des Modocs de 1873 et la destruction de l’environnement californien par l’exploitation aurifère. Voir Joaquin Miller, Life Amongst the Modocs (London : R. Bentley, 1873 ; réédition, Chicago : Moril, Higgins & Co., 1892), p. 18-22, 54-55. Parmi les autres écologiques favorables aux Indiens, mentionnons John Wesley Powell, auteur du Report on the Lands of the Arid Region of the United States (1878) et directeur du Bureau d’Ethnologie (1879-1902). Les attitudes de Powell furent néanmoins complexes. D’un côté, il était profondément affecté par la pauvreté et la faim qu’il observait chez les Indiens, et désirait les aider à s’adapter à un changement qu’il jugeait inévitable, mais d’un autre côté, il pensait que la civilisation impliquait la disparation des modes de vie nomades fondés sur la chasse, ainsi que le dépassement de l’animisme et des mythes indiens. Il était fasciné par les langues et les modes de vie des Indiens, mais il était persuadé que ceux-ci étaient condamnés et que pour survivre, les Indiens devaient s’adapter aux mœurs des blancs. Voir Donald Worster, A River Running West ; The Life of John Wesley Powell (New York : Oxford University Press, 2001), p. 261-96.[↩]

- Winthrop Jordan, White Over Black : American Attitudes Toward the Negro, p. 1550-1812 (1968 ; réédition, New York : W. W. Norton, 1977), p. 23-28 ; Carl Anthony, communication personnelle.[↩]

- Bullard, Confronting Environmental Racism, p. 15-16.[↩]

- Henry David Thoreau, Walden (Marseille, Le Mot et le Reste, 2010), p. 177 ; La désobéissance civile (Paris, Gallmeister, 2017), p. 19, 21, 20. Sur le concept de communauté chez Thoreau, voir Nash, The Rights of Nature, p. 37. Sur l’opposition de Thoreau à l’esclavage voir Limerick, « Hoping Against History », p. 343. L’actrice anglaise Frances Anne Kemble (épouse du Philadelphien Pierce Butler, qui possédait la plantation Sea Island Cotton au large des côtes de la Géorgie) était également opposée à l’esclavage tout en étant engagée en faveur de la nature. Voir Frances Anne Kemble, Journal of a Residence on a Georgian Plantation in 1838-1839 (1863, réédition, New York : Alfred A. Knopf, 1961), p. 3-4, 10-11, 202-3, 215-16. Frederick Law Olmsted voyagea dans le Sud en 1853 et publia en 1856 A Journey in the Seaboard Slave States, attirant l’attention non seulement sur le traitement brutal des esclaves mais aussi sur l’épuisement des sols. Voir Frederick Law Olmsted, The Slave States (1856 ; réédition, New York : G. P. Putnam’s Sons, 1959).[↩]

- Thomas W. Hanchett, Sorting out the New South City : Race, Class, and Urban Development in Charlotte, 1875-1975 (Chapel Hill : University of North Carolina Press, 1998), p. 116-44 ; Robert Woods, éd., The City Wilderness : A Settlement Study (Boston : Houghton Mifflin, 1898), p. 1-2 ; Booth Tarkington, The Turmoil, a Novel (1914 ; réédition, New York : Harper & Brothers, 1915), p. 1-5.[↩]

- Romm, « The Coincidental Order of Environmental Injustice », p. 122-23.[↩]

- Yuen, Bunin, et Stroshane, « Interview with Carl Anthony », p. 50 ; Nash, The Rights of Nature, pp. 38-39 ; Stephen Fox, John Muir and his Legacy : The American Conservation Movement (Boston : Little, Brown and Co., 1981), p. 41-43, citations p. 42 ; John Muir, Quinze-cent kilomètres à pied à travers l’Amérique (Paris : José Corti, 2006), p. 8.[↩]

- Muir, Quinze-cent kilomètres à pied à travers l’Amérique, p. 44.[↩]

- Ibid., p. 44.[↩]

- Ibid., p. 50-51, 49-50, 83.[↩]

- Zora Neale Hurston, Mais leurs yeux dardaient sur Dieu (Paris, Zulma, 2020), p. 171, 172.[↩]

- Ibid., p. 211, 40.[↩]

- Limerick, « Hoping Against History », p. 340-42 ; Aldo Leopold, Almanach d’un comté des sables (Paris Flammarion, 2000), p. 255.[↩]

- Sur l’évolution des attitudes de Leopold à l’égard des Indiens, voir son essai de 1937 « Un protecteur de la nature au Mexique », La conscience écologique (Marseille, Wildproject, 2013). Dans « L’éthique de la préservation de la nature », première ébauche de « L’éthique de la terre », écrite en 1933, Leopold écrivait : « Notre sens du bien et du mal peut être éveillé aussi fortement par l’enlaidissement d’une parcelle boisée de notre voisinage que par un famine en Chine, un pogrom en Allemagne, ou par le meurtre de jeunes esclaves d’Ulysse dans la Grèce ancienne. », La conscience écologique, p. 98. L’héritage de l’esclavage étendu à la terre conduisit Leopold à une éthique de la coopération entre les peuples, et entre les peuples et la nature. Il écrivait ainsi : « La civilisation n’est pas l’histoire de l’asservissement d’une Terre stable et éternelle. C’est un état de coopération mutuelle et interdépendante entre les animaux humains, les autres animaux, les plantes et les sols, et cet état peut être bouleversé à tout moment par la défaillance de l’un d’entre eux. » Ibid., p. 99.[↩]

- Nash, The Rights of Nature, p. 6-7, 200-213, citations p. 202, 203; Leopold, Almanach d’un comté des sables. Nash remarque que « l’esclavage aux États-Unis n’a pas été négocié. Pour les mêmes raisons, il serait sans doute déraisonnable de penser que ce qu’Aldo Leopold fut le premier à nommer « l’asservissement de la Terre » puisse être aboli sans un profond bouleversement de la société » (Nash, The Rights of Nature, p. 8). A. L. Herman, dans Community, Violence, and Peace (Albany : State University of New York Press, 1999) soutient que Leopold, comme Martin Luther King, Jr., Mohandas Gandhi ou le Bouddha Gautama, a élaboré une éthique ancrée dans une conception de la communauté à partir d’une expérience de transformation intérieure.[↩]

- Limerick, « Hoping Against History », p. 344-45.[↩]

- Robert Bullard, Dumping in Dixie : Race, Class, and Environmental Quality (Boulder, Colo. : Westview Press, 1990).[↩]

- Gayatri Chakravorty Spivak, Les subalternes peuvent-elles parler ? (Paris, Amsterdam, 2020).[↩]

- Hawley Truax, « Minorities at Risk », Environmental Action 21 (Janvier/Février 1990) : p. 20-21 ; Charles Lee, Toxic Wastes and Race in the United States : A National Report on the Racial and Socio-Economic Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites (New York : United Church of Christ Commission for Racial Justice, 1987) ; Jesus Sanchez, « The Environment : Whose Movement? » Green Letter, 5 (Printemps 1989) : p. 3-4, p. 14-16 ; Philip Shabecoff, « Environmental Groups Faulted for Racism », San Francisco Chronicle, 1 Février 1990 ; Robbin Lee Zeff, Marsha Love, et Karen Stults, Empowering Ourselves : Women and Toxics Organizing (Arlington, Va. : Citizen’s Clearing House for Hazardous Wastes, n.d.) ; Andrew Szasz, Ecopopulism : Toxic Waste and the Movement for Environmental Justice (Minneapolis : University of Minnesota Press, 1994). Kevin DeLuca and Anne Demo, « Imagining Nature and Erasing Class and Race : Carleton Watkins, John Muir, and the Construction of Wilderness », Environmental History 6 (2001) : p. 541-60.[↩]

- J. M. Blaut, The Colonizer’s Model of the World : Geographical Diffusionism and Eurocentric History (New York : Guilford Press, 1993) ; Ashcroft, Post-Colonial Studies Reader.[↩]