Traduction de « The Kaleidoscope of Catastrophe – On the Clarities and Blind Spots of Andreas Malm » réalisée par un anonyme pour Acta.zone et Terrestres1.

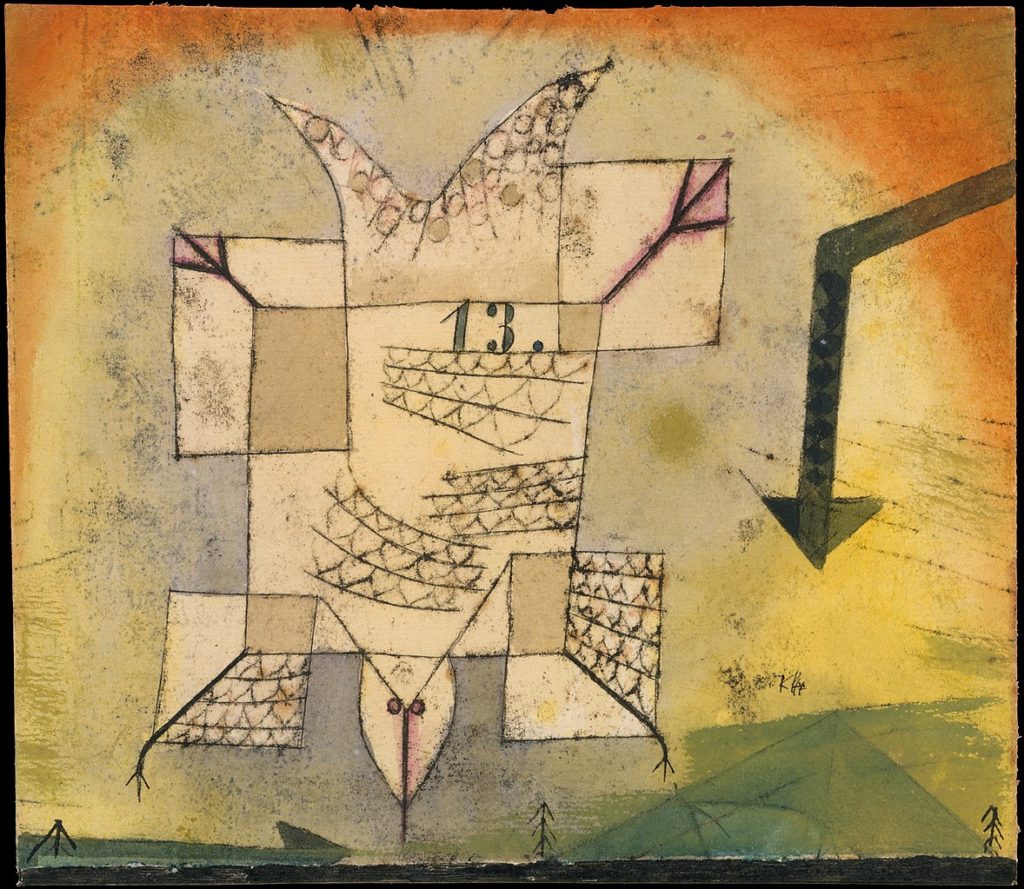

« Le cours de l’histoire, vu sous l’angle du concept de catastrophe, ne peut en fait pas réclamer plus d’attention de la part des penseurs que le kaléidoscope d’un enfant, qui à chaque tour de main dissout l’ordre établi d’une manière nouvelle. Il y a une vérité profonde dans cette image. Les concepts de la classe dirigeante ont toujours été les miroirs qui ont permis à une image d’ordre de prévaloir. – Le kaléidoscope doit être brisé. »

– Walter Benjamin, « Central Park »2

Récemment, j’ai annoncé mon intention d’écrire un long essai sur Malm à un cercle de communistes décroissants. L’un d’entre eux, chercheur et militant impliqué dans les luttes contre des pipelines aux États-Unis, était exaspéré par l’adhésion apparemment contradictoire de Malm à une stratégie visant à pousser l’État capitaliste à agir dans La chauve-souris et le capital (2020) et son soutien rigoureux au sabotage dans Comment saboter un pipeline (2021). Un autre ami, qui est un leader chevronné du mouvement pour la justice climatique, m’a confié qu’Andreas Malm avait « sauvé à lui seul le marxisme de l’insignifiance au cours des dernières années ». Un grand éloge pour Malm et une critique sévère adressée au marxisme.

La frustration liée au manque de clarté de Malm et l’éloge de sa capacité à réunir le marxisme et l’environnementalisme vont de pair : elles témoignent toutes deux des énormes attentes suscitées par son travail et de sa volonté de se placer dans une position de leadership intellectuel. Plus substantiellement, elles signalent la difficulté et l’importance de la synthèse qu’il tente d’élaborer.

Parmi les écologistes, une profonde désillusion à l’égard du marxisme est monnaie courante. Les critiques sont désormais familières : l’engagement du marxisme en faveur du développement sans entrave des forces de production est lié à l’idée de la domination des êtres humains sur la nature. Malm, comme nous allons le voir, est issu d’une tradition marxiste très différente, qui a beaucoup fait pour démontrer que Marx – contrairement à la plupart de ses lecteurs du xxe siècle – était un penseur écologiste. Malm étend le travail de base théorique et philologique de John Bellamy Foster et Paul Burkett, et plus récemment de Kohei Saito3, à un engagement plus empirique dans les problèmes écologiques contemporains, empreint d’un profond sentiment d’urgence politique4.

Malm est l’un des rares marxistes à mettre au centre la question de ce qu’il faut faire dans les crises climatiques, et certainement le plus en vue. En bref, Malm se présente comme un homme d’action, tant en théorie qu’en pratique. Ses livres décrivent l’organisation de la COP1 de 1995 à Berlin, le dégonflage des pneus de 4×4 dans le sud de la Suède en 2007 ou encore l’occupation d’une mine de charbon allemande avec Ende Gelände en 2019. Pour l’universitaire Malm, la question de l’action est également au centre des préoccupations :

« Toute théorie sur le réchauffement climatique devrait avoir pour point de référence pratique, voire comme idéal, la lutte pour la stabilisation du climat, la démolition de l’économie fossile étant la première étape nécessaire. Elle devrait dégager un espace pour l’action et la résistance (The Progress of This Storm, p.18). »

La pratique de Malm peut être décrite par une paraphrase de la vieille formule de Gramsci : optimisme de la volonté, pessimisme de l’intelligence. « Les perspectives sont sombres : d’où la nécessité de se lancer dans l’action » (Fossil Capital, p.394). C’est cette approche qui l’a fait connaître non seulement comme un universitaire, mais aussi comme un penseur militant, et c’est cette réputation qui frustre les lecteurs et les lectrices en quête de clarté stratégique. Malm est-il un léniniste (et donc autoritaire) ou un activiste prêt à tout essayer, du lobbying auprès de l’État capitaliste à l’explosion de pipelines ? L’œuvre de tout écrivain prolifique et de grande envergure contient des ambivalences, même celle d’un auteur aussi attaché à la clarté et à l’esprit de décision qu’Andreas Malm. Toutes ces ambivalences ne sont pas l’apanage de Malm. Dans notre situation écologique actuelle, les questions sans réponse abondent : comment pouvons-nous en arriver à vouloir l’abolition du fondement énergétique de notre vie quotidienne ? Que ressentons-nous face à la fin de la croissance et du progrès ? L’État fait-il partie de la solution ou du problème ? Ces questions sont ambivalentes en raison de l’écart entre ce qui doit être fait et ce que nous voulons faire, compte tenu de notre attachement à l’état actuel des choses.

Malm développe une méthode visant à abolir l’ambivalence : c’est là que réside la clarté de son travail. Son approche peut être décrite comme kaléidoscopique : elle ordonne les éclats hétérogènes de l’histoire à travers les miroirs de sa théorie de l’histoire, tandis qu’une focale singulière fournit la mise au point et la base d’une perspective politique unifiée. Cependant, cette méthode n’évite l’ambivalence qu’en théorie. Lorsqu’il s’agit de la pratique, les ambivalences réapparaissent dans l’angle mort de la théorie. Les critiques des travaux individuels de Malm peuvent passer à côté de ces points aveugles et de ces ambivalences, mais une fois que nous les lisons côte à côte, nous pouvons commencer à comprendre qu’ils structurent l’ensemble de son travail5.

Urgence et destruction

Chaque fois qu’il a besoin de métaphores poignantes, Malm revient au catastrophisme expérimenté et prophétique des intellectuels juifs allemands de l’entre-deux-guerres. Le titre de The Progress of This Storm (2018) de Malm est tiré du fragment de Benjamin sur l’Ange de l’histoire, pour qui le progrès est « une seule catastrophe », « une tempête soufflant du paradis », « qui ne cesse d’empiler épave sur épave et de les précipiter à ses pieds ». L’histoire a un caractère kaléidoscopique dans cette image, où l’unité de l’histoire (la tempête) et de l’observateur (l’ange) fournissent une perspective à partir de laquelle le chaos des ruines qui s’accumulent peut être compris (mais qui ne fournit aucune notion de compréhension et d’organisation survenant parmi ceux qui se trouvent dans les décombres). L’image de la catastrophe sert à évoquer l’urgence désespérée de notre situation, à annuler tout doute dans notre esprit et à mettre nos corps en action. Déterminé à « arracher au dernier moment l’humanité à la catastrophe qui menace toujours », Malm, comme le Blanqui de Benjamin, refuse « d’établir des plans pour ce qui viendra plus tard »6.

L’imagerie catastrophique de Malm fait plus que souligner l’urgence de notre situation : elle sert à justifier l’accent mis par sa méthode sur les décisions et l’action. Ses œuvres polémiques témoignent d’une volonté de trancher les problèmes non résolus en les transformant en oppositions, parmi lesquelles il faut faire un choix. The Progress of This Storm est organisé autour d’une série de décisions : réalisme et non constructivisme, dualisme nature-société et non hybridisme, matérialisme historique et non nouveau matérialisme, etc. Comment saboter un pipeline prend une décision claire contre toute stratégie relative aux transformations des habitudes, du mode de vie et de la consommation. Au lieu de cela, il se concentre sur la question de l’arrêt des infrastructures fossiles, à propos de laquelle il exhorte le mouvement climatique à faire un autre choix difficile : abandonner son engagement envers la non-violence. Et dans La chauve-souris et le capital, il nous demande de choisir entre des solutions étatiques et non étatiques à l’urgence chronique de notre époque.

Malm est très explicite quant à son approche. Dans The Progress, un chapitre traite de « l’utilisation des opposés : éloge de la polarisation ». La raison en est simple. Malm est profondément conscient de la science du climat et de la manière dont les pronostics du GIEC sont constamment trop optimistes7. L’urgence de la crise climatique appelle à l’action, et l’action à des décisions qui ne sont pas à prendre à la légère. Consciemment, Malm compare son approche à la figure du personnage destructeur de Walter Benjamin, « dont l’émotion la plus profonde est une méfiance insurmontable envers le cours des choses ». Le personnage destructeur réduit ce qui existe à l’état de décombres – « non pas pour le plaisir des décombres, mais pour le chemin qui y mène… C’est la nature qui dicte son tempo, indirectement du moins, car il doit la devancer. Sinon, elle se chargera elle-même de la destruction. » (The Progress…, p.223).

La nature est coulée dans le féminin, la force qui peut arrêter sa destruction aveugle comme une volonté opposée, masculine. Les militant·es sont pris·es dans une tempête dictée par la temporalité de la catastrophe capitaliste et naturelle, dont le mouvement unilinéaire et accéléré est un simple renversement de la logique exponentielle du progrès. Dans l’essai sur le personnage destructeur, nous trouvons une autre caractéristique qui peut s’appliquer à Malm : le travail du personnage destructeur implique un « enracinement [Radizierung] de sa propre condition ». En d’autres termes, le personnage destructeur n’est pas seulement radical – il va à la racine du problème – mais il se déracine constamment. Les effets de la personnalité destructrice, ses points aveugles et ses clarifications, sont partout dans l’œuvre de Malm.

Le capital fossile et la chronologie de la catastrophe

Les visions catastrophistes justifient rhétoriquement le décisionnisme de Malm, mais son catastrophisme est lui-même ancré dans une théorie spécifique de l’histoire capitaliste. Dans L’Anthropocène contre l’histoire, Malm dissocie soigneusement la première révolution industrielle des combustibles fossiles, démontrant que pendant longtemps, en fait pendant plus d’un demi-siècle après la machine à vapeur de Watt, la force hydraulique a joué un rôle plus important que le charbon dans l’industrialisation britannique.

En bref, pour Malm, une civilisation industrielle pouvait être construite sur les fondations énergétiques du « flux » (eau, soleil, vagues et vent), mais le capital a opté pour les combustibles fossiles parce qu’ils nécessitent moins de coordination que l’énergie hydraulique (qui exige des schémas élaborés de barrages, d’écluses et de distribution d’énergie) et qu’ils ont permis au capital de placer des usines près des concentrations de main-d’œuvre dans les villes, plutôt que de dépendre de forces de travail plus petites près des sources d’eau.

Malm a certainement raison de voir le charbon comme un moyen de contrôler la main-d’œuvre et d’éviter la planification et la collaboration nécessaires à la construction de barrages pour l’énergie hydraulique. Malm perçoit le capital comme une force expansive centrée sur la Grande-Bretagne, mais il n’explore pas comment il a été, dès le début, façonné par les relations mondiales du commerce et du colonialisme.

À cet égard, la méthodologie et la conception de l’histoire de Malm reflètent le récit des origines du capitalisme poursuivi par des marxistes politiques tels qu’Ellen Meiksins Wood et Robert Brenner8. Tout comme eux, il met au centre les relations de propriété de la Grande-Bretagne dans l’émergence du capital (fossile) (Fossil Capital, p. 277), et de même, il accorde très peu d’attention aux conditions liminaires du développement capitaliste dans le colonialisme et l’expansion capitaliste marchande des frontières des marchandises9.

Par une métaphore remarquable, le géographe J.M. Blaut l’a décrit comme le « tunnel du temps » de Brenner10. Dans Fossil Capital, la question des sources d’énergie de l’industrialisation britannique occupe des centaines de pages, tandis que la question des intrants nécessaires à cette industrie – coton et sucre produits par des esclaves dans des monocultures de plantation – est à peine mentionnée. Par exemple : dans quelle mesure le passage aux combustibles fossiles – une source d’énergie beaucoup plus polyvalente que l’eau – aurait-il eu lieu sans la nécessité réelle et prévue de traiter un afflux de matériaux toujours plus important en provenance des colonies ? Ou encore : comment la colonie-usine, que Malm analyse en détail comme une technologie sociale clé du début de l’industrialisation britannique, était-elle liée, en tant qu’idée ou institution, aux technologies du pouvoir dans les colonies réelles ? Ces questions, qui pourraient situer le capital fossile dans le cadre de relations plus larges de violence et de commerce, ne sont pas posées.

Le récit de Malm est que le capitalisme s’est répandu à partir d’un lieu géographique, enveloppant le monde dans une logique sociale spécifique à ce lieu. Une telle mise en scène reflète la conception de l’histoire des Lumières, dans laquelle un sujet/esprit se répand progressivement à travers le monde – à moins qu’elle ne soit liée à des questions matérielles sur la façon dont l’expansion initiale a été dès le départ enchevêtrée avec des changements géoéconomiques (argent colonial espagnol, colonialisme naissant, ouverture d’une route maritime vers l’Asie orientale, etc.) En l’absence de ces derniers, la conception de l’histoire comme catastrophe de Fossil Capital renverse simplement les termes de la philosophie libérale de l’histoire comme progrès. Dans les deux téléologies, la modernité capitaliste est conçue comme un processus unifié avec une origine européenne et un aboutissement mondial.

La mise au centre des relations de propriété aboutit à une concentration sur le capital en tant que relation sociale au sein de l’ordre politique et juridique qui constitue la propriété, et une négligence relative du capital en tant que régime de violence écologique et extralégale directe. L’accent mis sur les combustibles fossiles, qui caractérise tous ses livres à l’exception partielle de son livre sur la pandémie, aggrave cette situation : Malm s’intéresse peu aux autres facteurs d’extinction et de dégradation des écosystèmes, tels que le colonialisme, l’agriculture intensive, l’esclavage, l’extractivisme, l’accaparement des terres, les pesticides et les engrais fossiles, etc.

Pour l’essentiel, la mise en accusation du capitalisme ne porte pas sur le modèle d’industrialisation lui-même, qui repose sur un régime mondial de violence économique et écologique, mais sur le régime énergétique du capitalisme en tant que symptôme historique des relations de propriété séparant propriétaires et travailleurs au cœur du système. La lutte des classes est alors conçue à travers la chambre à miroirs de la relation capital-travail qui s’universalise.

La chambre à miroirs de l’histoire européenne donne une unité à l’histoire, tandis que la focale permet au théoricien d’ordonner les fragments du passé. Tout ce qui se trouve à côté, au-delà ou en dessous de cette chambre à miroirs est rejeté comme étant arriéré, non pertinent ou enterré dans le bruit du moteur. Dans L’Anthropocène contre l’histoire, c’est le statut du non-moderne, du non-occidental, du non-capitaliste et de ce qui n’est relié au capitalisme que par des chaînes d’accumulation primitive et ce qu’Anna Tsing, insistant sur l’importance continue de la subsomption formelle, appelle « l’accumulation par captation »11. Chez Malm, de telles luttes apparaissent dans les tensions ou en marge de l’argumentation.

À la dernière page de son magnum opus, Andreas Malm invoque l’héritage des opprimés, qui peut nous inspirer pour « faire dérailler le désastre ultime du présent ». Comme pour souligner ce point, il fait appel aux célèbres paroles de Walter Benjamin selon lesquelles les révolutions ne sont peut-être pas – à la manière de Marx – la locomotive de l’histoire mondiale, mais « une tentative des passagers et passagères de ce train – à savoir la race humaine – de tirer le frein d’urgence ». Les deux injonctions semblent judicieuses, mais tirer le frein et faire dérailler un train ne sont pas tout à fait la même chose, pas plus que la position à partir de laquelle on le fait.

L’ambivalence réapparaît au milieu de l’urgence de la catastrophe. Dans ses œuvres ultérieures, Malm trouve du réconfort dans l’image des armées fanoniennes sortant de leur victimisation climatique. Dans la conception globale de l’histoire de Malm, de telles figures apparaissent comme des perturbateurs messianiques et non comme des porteuses d’histoires alternatives, différemment entrelacées avec le capital et le colonialisme, des figures qui peuvent nous apprendre comment persister et résister malgré et contre la fin de notre monde. Cela se traduit également, comme nous le verrons plus tard, par des faiblesses dans la manière de poser la question de la solidarité internationale.

Pendant ce temps, sa critique des technologies qui constituent les forces de production – mécaniques, organisationnelles, éducatives – est largement limitée à leurs fonctions de domination de classe au sein d’une formation sociale et à leurs conséquences environnementales involontaires, au premier rang desquelles figurent bien sûr les émissions de gaz à effet de serre. Encore et encore, nous voyons que la logique historique de Malm se prête davantage à une critique environnementaliste qu’écologique de la destruction capitaliste de la nature : la destruction capitaliste est plus facilement imaginée comme la destruction d’un espace extérieur – l’environnement – que comme un aspect de la production capitaliste elle-même (la nocivité du travail industriel, la dégradation écologique des monocultures de plantation, etc.).

Cela laisse poindre une ambivalence entre les invocations de Malm du progrès comme catastrophe et ses spéculations selon lesquelles l’État pourrait résoudre les problèmes du changement climatique et du déclin par des investissements massifs dans les énergies renouvelables12. Nous avons ici le progrès en tant que progrès, incarné par le texte de présentation de la quatrième de couverture de Fossil Capital, qui affirme que le livre « démasque avec force l’hypothèse selon laquelle la croissance économique nous a inévitablement amenés au bord d’une terre étouffante… c’est la logique du capital…, et non la technologie ou même l’industrialisme en soi, qui a entraîné le réchauffement climatique ».

Malgré les réquisitoires rhétoriques de Malm contre le progrès, on retrouve chez lui un certain attachement au modernisme technologique. Dans le podcast suédois Stormens Utveckling, qui porte le nom de son livre, Malm rejette le mouvement antinucléaire comme étant naïf13. Malm fait l’éloge des technologies de stockage du carbone dont la capacité à fonctionner à l’échelle reste hypothétique14, tout en étant apparemment « non-moderne », mais les technologies existantes et en développement de réparation écologique et climatique telles que l’agroécologie, l’agriculture restauratrice et la permaculture ne sont pas mentionnées15.

Sur la question des promesses de capture de carbone, lire sur Terrestres : « Le concept de neutralité carbone est un piège »

Cette ambivalence est certainement liée à la difficulté de faire la synthèse entre un marxisme qui s’engage à prendre le contrôle de la modernité industrielle et un environnementalisme qui sait que le moment d’une perturbation brutale de l’économie mondiale approche. Mais la relation ambivalente au progrès – c’est une catastrophe et une merveille technologique – n’est, bien sûr, pas seulement une caractéristique de Malm, mais du marxisme plus généralement, surtout après les cataclysmes du xxe siècle. C’est un marxisme horrifié par le désastre historique mondial du capitalisme, mais attaché à son monde.

L’audience de cette sensibilité a rarement été aussi grande qu’aujourd’hui. Une telle ambivalence peut être préjudiciable dans de nombreux autres genres, mais dans l’écriture climatique, elle est bénéfique pour la simple raison que beaucoup la partagent. Bien d’autres que Malm, et j’inclurais ici mes propres habitudes et goûts, sont profondément attaché·es à la modernité industrielle, même si nous savons qu’il est nécessaire de rompre rapidement avec elle. Cette résonance affective explique peut-être en partie pourquoi Malm est devenu la première star internationale de l’éco-marxisme à l’ère de la crise climatique.

La résonance et la proéminence de l’écriture de Malm font qu’il est important d’y porter un regard critique. Si les ambivalences de Malm sont nos ambivalences, ses angles morts peuvent devenir nos angles morts, et ses limites nos limites. Lorsque cela se produit, l’œuvre de Malm devient un obstacle autant qu’une aide pour faire face aux problèmes auxquels nous sommes toutes et tous confronté·es.

Des lignes de démarcation dans la tempête

En faisant de la théorie le serviteur de toute pratique susceptible de stabiliser le climat, Malm attire les logiques de la politique dans la théorie. The Progress of This Storm se lit comme une longue série d’attaques envers ses ennemis et adversaires théoriques : le constructivisme, l’hybridisme et le nouveau matérialisme, ainsi que l’écologie-monde de son collègue marxiste Jason Moore16. Le plus grand ennemi de Malm est Bruno Latour, dont il décrit Politiques de la nature comme une « orgie dans la boue » et une « boue déversée sur le pauvre lecteur » (p. 187). Dans ces passages, le style de Malm fait écho à celui de Lénine dans Matérialisme et Empiriocriticisme, que Maxime Gorki – qui avait de la sympathie pour Lénine et ses ennemis machistes – a décrit comme un acte de « hooliganisme philosophique », qui a néanmoins « fait le travail ». Les lecteurs et lectrices aux allégeances mixtes peuvent réagir de la même manière à The Progress of this Storm17.

Le léninisme de Malm est plus que stylistique, il est politique (comme nous le verrons pour La chauve-souris) et méthodologique. Traçant des lignes de démarcation entre les lignes théoriques correctes et incorrectes, son objectif n’est pas de synthétiser les idées de différents théoriciens (comme dans la totalisation de Fredric Jameson18) ou de situer historiquement leurs promesses et leurs limites (comme dans l’histoire intellectuelle). Il invoque plutôt l’urgence de la lutte contre le changement climatique capitaliste pour forcer le choix entre des approches alternatives.

Selon Malm, les théories constructivistes ne tiennent pas compte de la nature autonome en tant que force « imprévisible, indisciplinée et récalcitrante » (The Progress of this Storm, p. 199). En cela, elles imitent les tentatives du capital de soumettre la nature à la loi de la valeur (The Progress of this Storm, p. 217). À l’inverse, le nouveau matérialisme reflète l’idée naissante, mais fausse, que l’autonomie de la nature est si forte que les humains ne peuvent rien faire pour éviter le désastre (The Progress of this Storm, p. 218). L’hybridisme se réjouit de démanteler les oppositions de la société et de la nature, fournissant une « image miroir théorique du bulldozer homogénéisateur du capital » (The Progress of this Storm, p. 219). Et Moore, attiré par les innovations théoriques de l’hybridisme de Latour, abandonne la distinction politiquement cruciale entre les sociétés humaines et la nature.

Pour Malm, la prémisse de la théorie à l’heure du réchauffement climatique est qu’elle contribue à la lutte pour stabiliser le climat. L’enjeu le plus important de cette démarche est d’attribuer correctement la responsabilité et la puissance d’agir (agency). Latour est critiqué sur ces deux points. En embrassant la notion d’Anthropocène et le scepticisme à l’égard de la catégorie de capitalisme, Latour accrédite l’idée que l’humanité en tant que telle – plutôt que le capital fossile – est responsable de l’effondrement des écosystèmes et du changement climatique19. En outre, l’hybridisme ontologique de Latour, qui voit de la puissance d’agir partout, occulte le fait que seuls les humains ont l’intentionnalité nécessaire pour démanteler consciemment l’économie fossile.

Malm résume la position selon lui correcte dans la formule suivante : « Monisme de la substance, dualisme de la propriété ». Cela signifie qu’ontologiquement parlant, la société et la nature sont de la même substance, mais que leurs propriétés ont divergé historiquement au point que la société considère la nature comme une force étrangère et destructrice. Autrement dit, le binaire entre nature et société n’est pas organique, mais analytique et historique : une distinction utile et même nécessaire pour comprendre que le problème et la solution résident tous deux dans l’homme.

Les choix qui structurent The Progress of This Storm sont à l’origine de l’accent mis par Malm sur la puissance d’agir et l’action dans la philosophie des sciences. Malm nous éloigne utilement des mystifications des théories du changement climatique et de la dégradation écologique qui négligent le capital et nous oriente vers la nécessité d’une action urgente et intentionnelle. Cependant, son accent polémique sur la catastrophe, le dualisme nature/société et la puissance d’agir en tant que volonté nous entraîne dans une chronologie et une temporalité qui reflètent l’accélération du capitalisme vers la destruction écologique. Il s’agit d’une compétition entre deux sujets déracinés : le capital fossile et l’humanité. Nous sommes dans une course avec deux lignes d’arrivée : « aucune extraction et aucune émission » (The Progress of This Storm , p. 227).

Pour une lecture de The Progress of This Storm, lire sur Terrestres : « Le choc des éco-marxismes face au dérèglement climatique »

À première vue, l’accent mis par Malm sur les combustibles fossiles est salutaire, car il attire notre attention sur la plus grande menace pour l’habitabilité de la planète. Cependant, les combustibles fossiles jouent aujourd’hui un rôle tellement fondamental dans la reproduction sociale qu’il est douteux qu’ils puissent être remplacés par des énergies renouvelables assez rapidement pour éviter une réorganisation simultanée et fondamentale de la reproduction et du métabolisme des sociétés humaines. Plus incontestablement, les combustibles fossiles devront être réduits si rapidement qu’un déficit énergétique important sera de plus en plus inévitable. En d’autres termes, construire le problème du changement climatique comme un problème de puissance d’agir par rapport au capital fossile n’est pas faux, mais unilatéral. Aborder le problème de l’économie fossile comme un problème d’action est très différent de le construire comme un problème d’histoire (naturelle), d’écologie ou de soins.

Dans la première préface au Capital, Marx nous invite à concevoir l’histoire de la formation économique de la société comme « un processus d’histoire naturelle ». Dans ce processus, écrit Marx, les individus sont porteurs de relations et d’intérêts de classe, et sont les créatures plutôt que les créateurs des processus économiques20. En posant le problème de cette manière, on déplace l’attention de la puissance d’agir et de la volonté vers des questions plus structurelles portant sur la façon dont la reproduction des sociétés humaines peut être dissociée de la reproduction du capital. Une telle transformation ne peut être simplement voulue et l’histoire naturelle ne peut être simplement perturbée, mais seulement réarticulée.

Comment la reproduction sociale a-t-elle été dissociée de la vie non-humaine – et comment peut-elle être ré-intriquée ? Ou plutôt, comment l’enchevêtrement de l’écologie sociale et de l’écologie naturelle a-t-il été repoussé à la périphérie de l’écologie sociale, de manière à ce qu’un noyau soit protégé des dommages et autorisé à l’insouciance ? Ces problèmes ne seront pas résolus en accomplissant ce que Malm appelle « un mode de production planifié » (La Chauve-souris et le capital p. 153), qui est plus susceptible de maintenir un imaginaire environnementaliste que de le remplacer par une pensée, une attention et une pratique écologiques.

Pour ce faire, nous devons tenir compte des réseaux d’interdépendance et les retisser, au-delà de toute frontière tranchée entre les écologies sociales et naturelles. De tels sujets soulèvent des questions d’enchevêtrement et d’hybridité, et la puissance d’agir correspondante est plus une question de soin que de volonté.

Au lieu de cela, Malm se concentre sur toute puissance d’agir responsable du réchauffement climatique et sur toute puissance d’agir susceptible de perturber la production de combustibles fossiles. L’accent mis par Malm sur l’agentivité en termes de responsabilité et d’intentionnalité est filtré par sa vision de l’histoire. Comme l’histoire du monde est subsumée par une vision unifiée de l’histoire capitaliste, il devient possible et nécessaire d’imaginer un concept unifié de l’humanité dans deux sens : l’humanité comme la substance unifiée de l’histoire capitaliste (comprise selon la « capacité d’abstraction » humaine unique que Malm voit comme un trait de l’intentionnalité véritable et une « condition préalable aux relations de propriété capitalistes », The Progress of This Storm, p.167), et l’humanité comme le sujet unifié nécessaire pour mettre fin au capital fossile.

Cela permet d’imaginer le changement climatique comme une bataille épique entre le capital fossile et l’humanité, considérée au futur comme « un sujet global conscient de lui-même » (La Chauve-souris, p. 201), qui reflète le quasi-sujet global du capital. Malm comprend la difficulté de naviguer dans cette galerie des glaces : Mais « Où est ce sujet collectif ? Qui est-il ? Poser ces questions, c’est déjà sonder le vide dans lequel nous avançons. » (La Chauve-souris, p. 201)

Pour Malm, l’humanité est la réponse plutôt que la question. Ou, en d’autres termes, il considère l’humanité comme allant de soi et ignore le problème de l’anthropogenèse. Ce problème concerne la question de savoir comment l’humanité a émergé en tant qu’espèce infiniment variable (pensez à la multitude d’adaptations et d’inventions sociales, climatiques et écologiques), et la question plus restreinte de savoir comment est née l’idée d’une humanité séparée de la nature.

Si Malm avait posé la question de l’anthropogenèse, il aurait été plus hésitant à affirmer l’idée d’une humanité séparée de la nature. Il aurait surtout été plus sensible aux angles morts de l’idée d’humanité séparée de la nature. Ce qui n’est pas pris en compte dans cette notion, ce sont les modes de connaissance et d’activité, souvent qualifiés d’ « indigènes » ou de « féminins », qui refusent de se considérer ou d’agir comme séparés de ce que, dans un geste de grande abstraction, on appelle « nature ».

En gros, la définition de l’humanité par opposition à la nature, bien que vaguement enracinée dans la cosmologie monothéiste, ne s’est établie qu’à travers les séparations matérielles et idéologiques produites par le capitalisme et le colonialisme. De plus, on peut se demander si la capacité humaine d’abstraction est originelle, ou si elle est le reflet mental des pratiques socio-écologiques d’abstraction inhérentes à l’échange de marchandises21 ?

Certes, Malm est sensible à l’universalisation géographique de l’histoire capitaliste, à son imposition d’un espace-temps uniforme, et au traitement de toute activité humaine comme un travail potentiellement abstrait, etc. Pourtant, la dérive téléologique de sa description de l’histoire capitaliste et de ses stratégies de transformation néglige l’incomplétude réelle et nécessaire de ces processus, et la dépendance du capitalisme à l’égard de biens communs qui sont humains – et plus qu’humains22.

Malm se désintéresse de ce genre d’imbroglio, car dans le tunnel de son kaléidoscope, le problème et la solution résident dans l’histoire humaine. Il s’agit donc de défendre la distinction entre les êtres humains et la nature, plutôt que de la défaire ou de l’atténuer. Nous devons laisser la nature à elle-même, en tant que nature sauvage, au moins dans le Sud global (La Chauve-souris, p. 104), afin de maintenir des barrières entre les réservoirs naturels et les sociétés humaines (La Chauve-souris p. 129). En fin de compte, un véganisme mondial serait nécessaire, écrit-il (La Chauve-souris p. 147), et il est clair que « l’État devrait s’en charger » en imposant des « restrictions draconiennes » (La Chauve-souris p. 148). Pour défendre son point de vue, Malm choisit un bon exemple, bien qu’imparfait – la législation du gouvernement Lula contre la déforestation au Brésil – et ignore les questions gênantes, comme celle de savoir s’il exhorterait le gouvernement suédois à imposer le véganisme au peuple Sami, qui vit de l’élevage du renne tout en participant à des luttes écologiques avec d’autres peuples indigènes, ou aux 268 millions de personnes estimées vivre du pastoralisme en Afrique23.

Dans les remarques de La Chauve-souris sur la nature sauvage, les lectrices et lecteurs se retrouvent à court d’arguments pour s’opposer à celles et ceux qui considèrent les peuples indigènes comme des sauvages, pas pleinement humains et voués à être expulsés. C’est donc avec un certain soulagement que j’ai lu le long essai de Malm intitulé « En défense de la sauvagerie » dans lequel il rejette le discours sur la nature sauvage absolue et décrit comment les communautés de marrons qui ont échappé à l’esclavage et les partisans juifs qui ont combattu l’occupation nazie en Pologne ont été soutenus par une « nature relativement sauvage ».

Mais même dans ce cas, il s’intéresse à la nature sauvage en tant que sanctuaire plutôt qu’en tant qu’espace d’habitation écologique. Plus largement, Malm a tendance à réduire l’intentionnalité humaine à l’intentionnalité des humains en tant que porteurs ou victimes de la civilisation capitaliste. Les activités des personnes qui se reproduisent sans contribuer à l’écocide, des indigènes aux agroécologistes, ne sont mentionnées que lorsqu’elles donnent le ton aux protestations contre les pipelines. Mais elles ouvrent des horizons sur bien d’autres aspects.

Ils peuvent être politiques : prenez la confédération mondiale des paysans, La Via Campesina, que Malm ne mentionne pas. Il s’agit de la plus grande organisation internationale de masse basée sur les classes sociales, qui combine la lutte pour l’écologie et les moyens de subsistance24. Et ils et elles peuvent aussi ouvrir la voie sur le plan technologique : les indigènes et les agroécologistes obtiennent des aliments, y compris des protéines animales, sans recourir à l’élevage industriel, tout en maintenant les cycles nutritifs sans utiliser d’engrais d’origine fossile. Sur le plan social, l’agroécologie paysanne et les modes de vie indigènes ne sont pas seulement des modes de vie, mais des bases de lutte contre la déforestation, les pipelines et contre les formes d’agriculture qui transforment la terre d’un puits de carbone en une source de carbone25.

Cela nous montre les limites de l’itération de Malm de la théorie de la rupture métabolique, lorsqu’il s’agit de penser la transition écologique. Si elle ouvre puissamment à une analyse du problème, la question de la suppression de cette rupture ouvre d’autres questions, plus hybrides. C’est là que se posent les problèmes de la restauration et de la protection de l’environnement, de la propriété foncière et de l’utilisation des terres, des formes d’agriculture autres que les monocultures de l’économie de plantation et les pesticides, les engrais à base de gaz et les machines à forte intensité de capital et de pétrole de la soi-disant révolution verte. Plus généralement, la distinction de Malm entre la société et la nature, tout comme l’accent qu’il met sur les combustibles fossiles, nous laisse dans un paradigme environnementaliste de pensée et d’action, et s’arrête aux considérations écologiques d’enchevêtrement.

Certes, l’action humaine (y compris par le biais de l’État) et la technologie moderne sont nécessaires. Mais la politique, l’éthique et les technologies amodernes de réparation écologique, de mutualité, de régénération et d’habitabilité le sont également. Les deux côtés, je dirais, sont nécessaires. Aucune n’est suffisante. Mais une fois que notre pensée est limitée par la temporalité urgente de la catastrophe, la seconde disparaît de la vue. La mention appréciative que fait Malm du travail de Carolyn Merchant suggère qu’il n’est pas hostile à de telles préoccupations, mais cela reste sans conséquence pour sa vision, tant sur le plan politique que théorique.

Les lectrices et lecteurs désireux·ses de dépasser les œillères de Malm peuvent considérer l’importance du concept de « soin de la terre » (earthcare) de Merchant, ou le travail d’autres écoféministes marxistes qui ont développé des concepts riches de « travail hybride » (Battistoni), des « forces de reproduction » et du « travail d’earthcare » (Barca), ainsi que ceux qui ont beaucoup à nous apprendre sur la vie dans les ruines capitalistes (Tsing), et l’importance systémique du « travail méta-industriel » pour la civilisation capitaliste, qui est effectué par les personnes racisées, féminisées et dépossédées qui reproduisent l’humanité en prenant soin de l’environnement biophysique qui rend la vie humaine possible (Saleh)26.

En fondant sa théorie de l’action climatique sur le croisement de l’agentivité humaine et de la responsabilité, Malm recherche une volonté définie par la séparation et donc capable de trancher l’ambivalence : les scissions de la décision. La réduction extrême de la puissance d’agir aux seuls humains débouche sur une vision limitée des types de puissances d’agir humaines nécessaires pour mettre fin à la civilisation fossile.

Les questions du care (soin) et d’autres formes de puissances d’agir sociales non productives et non consommatrices, comme le jeu et l’oisiveté, sont laissées de côté, tout comme les questions de notre enracinement dans les sols et les écologies non délimitées, et nos imaginaires d’un au-delà de l’économie carbone, et du mal en son sein. Pourtant, les réponses à ces questions sont essentielles non seulement pour une société post-fossile (un point sur lequel je reviendrai), mais aussi pour l’éveil des désirs sociaux.

Car ce n’est qu’avec de tels désirs que les personnes qui ne sont pas affectées par les catastrophes peuvent en venir à voir non seulement la nécessité scientifique de mettre fin à la civilisation fossile – et la science est une faible motivation, comme nous ne le savons que trop bien – mais en venir à ressentir un dégoût existentiel pour cette civilisation, et la désirabilité subjective de sa fin. En bref, la réduction brutale de la puissance d’agir à l’intentionnalité humaine, qui est censée nous pousser à l’action, détourne notre attention des conditions « non-intentionnelles » des puissances d’agir.

Le pipeline de « décision-action »

En 2005, réfléchissant à la fragile occupation américaine de l’Irak, le Pipeline and Gas Journal a confirmé que « l’on peut très facilement saboter les pipelines. Un simple engin explosif peut mettre hors service une section critique d’un pipeline pendant des semaines ». Quelques lecteurs et lectrices seront peut-être déçu·es d’apprendre que le livre de Malm sur ce sujet, qui serait plus justement intitulé Pourquoi saboter un pipeline, ne comporte aucune recette DIY (do it yourself).

Écrit fin 2019 comme une intervention dans le mouvement climatique alors en plein essor – Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände – le livre est un vigoureux appel à l’action. Malm s’intéresse à l’histoire du sabotage des oléoducs dans les pays du Sud, essentiellement non-écologistes, depuis les attaques de l’ANC contre l’approvisionnement énergétique de l’Afrique du Sud de l’apartheid jusqu’aux attaques anticoloniales contre les oléoducs dans les luttes de libération nationale en Syrie et en Palestine, en passant par l’environnementalisme féroce du Mouvement pour l’émancipation du delta du Niger.

Se positionner sur la ligne temporelle du capital fossile et de sa négation signifie centrer les actions que les humains, et seulement les humains, peuvent entreprendre. En conséquence, Malm travaille par le biais de l’opposition et de la décision. Un choix singulier structure Comment saboter un pipeline : le choix entre la non-violence stratégique et l’utilisation stratégique de la violence non pas contre des personnes, mais contre les biens qui nous coûteront la Terre, des pipelines aux milliers de SUV que Malm et ses camarades ont dégonflés en Suède en 2007.

Malm écrit sur et pour les luttes environnementales dans les pays les plus responsables de l’urgence climatique. Ici, il ne se concentre pas sur les leçons et les limites organisationnelles des différentes parties du mouvement environnemental, mais sur son attachement « dogmatique » à une stratégie de non-violence. Tout en reconnaissant que le mouvement pour la justice climatique n’aurait pas pris une telle ampleur s’il s’était engagé dans le sabotage dès le départ, il se demande si le temps du sabotage n’est pas arrivé. Il est certain que le défi est monumental et croissant :

« Le système énergétique mondial actuel est le plus grand réseau d’infrastructure jamais construit, représentant des dizaines de MILLIARDS de dollars d’actif et deux siècles d’évolution technologique », et il repose toujours à 80 % sur les combustibles fossiles. (Comment saboter un pipeline, p.86)

Mais depuis des décennies, la non-violence stratégique n’a pas réussi à transformer le calcul économique qui pousse à l’extraction continue de combustibles fossiles et rend la planète inhabitable pour les humains et une multitude d’autres espèces. Dans ce monde étouffant d’attentes apocalyptiques, agir (et il en va de même, je suppose, pour agir ailleurs), peut être libérateur et soulageant. La joie de bloquer une mine de charbon allemande avec Ende Gelände est décrite en termes viscéraux, tout comme la frustration de ne pas saboter son équipement une fois sur place.

Pour un récit d’une journée de blocage d’une mine de charbon avec Ende Gelände lire sur Terrestres : « Journal d’un corps à corps avec le capitalisme fossile »

Comme on pouvait s’y attendre, Extinction Rebellion (ou XR) fait l’objet de critiques sévères, en particulier parce que ce mouvement ne tient absolument pas compte des questions de race et de classe, comme l’illustre très clairement l’incident au cours duquel des activistes de XR ont perturbé la ligne de métro de plusieur·es habitant·es de la classe ouvrière des banlieues londoniennes27. La stratégie de Roger Hallam de XR est effectivement démolie, tout comme l’historiographie sélective sur laquelle ses sources universitaires, Chenoweth et Stephan, fondent leurs arguments en faveur d’une désobéissance civile purement non violente. Les Fridays for future sont mentionnés, mais sans faire l’objet d’une critique ni même d’une analyse. Malm semble avoir l’espoir de rallier certains de ses participant·es à sa ligne, mais il est moins intéressé par l’évaluation des effets de politisation des grèves scolaires, malgré leur contestation manifeste d’une institution clé de la reproduction sociale, l’école.

Le titre provocateur de l’ouvrage incite à la controverse virale, mais son contenu est plus nuancé et équivoque. L’argument n’est pas l’adoption distribuée et immédiate d’un écosabotage avant-gardiste à la Earth First ! ou Earth Liberation Front (ELF). Malm soutient plutôt que le sabotage de masse guidé par l’ « autodiscipline collective », soumis « aux directives de la direction opérationnelle » et « menant une action selon le plan » (p. 31) ne doit pas être exclu a priori. Il faut plutôt l’envisager « dans quelques années », quand et si la stratégie actuelle du pacifisme a échoué. Pourtant, dans l’introduction, écrite pendant la pandémie, Malm met de côté une telle prudence : « Le sabotage, après tout, n’est pas incompatible avec la distanciation sociale ».

Puissante polémique contre la non-violence stratégique, le livre peut être destinée à un public récemment politisé. Mais la discussion sur l’écosabotage n’approfondit pas les débats existants et les questions cruciales d’organisation et de stratégie sont absentes. Ainsi, la question de savoir comment un mouvement de masse discipliné peut voir le jour n’est abordée nulle part dans le livre, comme si la taille et la non-violence disciplinée du mouvement climatique de 2019 rendaient ces réflexions superflues.

Mais comme les écologistes radicaux l’ont appris par le passé, la discipline et le secret requis pour s’engager dans le sabotage face à la législation antiterroriste, à la surveillance de masse et à la militarisation de la police – et le retour de bâton médiatique qui s’ensuit – peuvent être très difficiles à combiner avec l’attrait de masse et l’organisation de masse. Ce problème n’est peut-être pas insurmontable, mais il ne peut être résolu que s’il est posé28. Mais s’il l’avait posé, le choix de Malm aurait été moins clair. Au lieu d’un choix appelant une décision, il nous aurait donné un problème appelant l’invention et l’expérimentation.

Le pipeline de « décision-action » de Malm mise sur le lien entre la preuve de ce qui doit être fait et la motivation à le faire effectivement. Mais la nécessité objective, qu’elle soit établie en termes de sciences du climat ou de rationalité stratégique, peut échouer à dissiper les attachements, les peurs et les désirs qui nous maintiennent dans l’ambivalence, incapables d’agir ou d’agir suffisamment. En se concentrant sur la puissance d’agir et l’intentionnalité, la question de la tension entre ce qui doit être fait et ce que nous voulons ou osons faire se perd.

Nous voyons ici une autre conséquence de l’accent mis sur l’intentionnalité unique de l’homo sapiens : il ignore l’ambivalence constitutive de l’espèce. Avec la conscience – le fondement de l’intentionnalité – vient l’inconscient, et les contradictions entre le besoin et le désir. De tels problèmes ne peuvent être résolus par la force de la volonté et de la raison, mais seulement par le réalignement des motivations conscientes et inconscientes. Et l’inconscient des groupes, des communautés et des sociétés, ainsi que les sentiments manifestes, même irraisonnés, de sécurité et de confiance, ont un effet bien plus important sur nos peurs ou notre courage que les arguments rationnels.

Voici un vaste éventail de questions dont les dimensions théoriques et pratiques sont perdues au profit de la méthode du choix : la question de nos attachements désirants ou attentionnés au catastrophique et au non-catastrophique dans le présent ; la question de nos expériences d’hybridité avec d’autres espèces, ou de notre aliénation par rapport à elles ; la question de la façon dont nous nous reproduisons subjectivement, socialement et dans la nature29). L’inattention à la reproduction sociale entraîne une compréhension superficielle des conditions du courage.

Prenez le rejet par Malm des mouvement d’écosabotage des années 1990 : s’il est vrai qu’ils n’étaient pas enracinés dans des mouvements aussi larges que Extinction Rebellion ou Fridays for Future, ils n’opéraient pas « dans le vide », comme le prétend Malm (Comment…, p. 177), mais à partir de réseaux de solidarité très soudés, enracinés dans les camps forestiers, les quartiers de gauche et les centres sociaux, en particulier sur la côte ouest américaine. C’est là que les saboteur·ses et les planteur·ses d’arbres ont obtenu la reconnaissance qui a enflammé leur désir et leur fierté, et qu’ils ont trouvé le refuge et l’aide juridique qui ont soutenu leur courage30. Ou prenez la lutte menées par les indigènes contre l’oléoduc Keystone XL, pour laquelle Malm ne prête aucune attention à la façon dont elle a été immédiatement soutenue et coordonnée à partir des camps des Premières nations – des espaces de reproduction sociale et culturelle – et a ancré leur relation à la terre et à des siècles de résistance au colonialisme des « pionniers »31.

Pour une lecture critique écoféministe de Comment saboter un pipeline de Malm, lire sur Terrestres : « Sommes-nous trop sages devant la catastrophe ? »

S’inspirant du chapitre sur la violence des Damnés de la terre de Fanon, Malm cherche dans les luttes subalternes des images de courage et de sacrifice, mais ne voit que leurs racines dans l’inimitié absolue envers le colonisateur. En notant comment « la réalisation et la souffrance » dans le Sud global est reflétée par un déni et une fuite qui la permet dans le Nord global, la conception binaire de Malm de l’inimitié contre le capital fossile prend sa forme la plus convaincante, fanonienne.

Mais il est également sceptique quant au leadership du Sud. Ce n’est pas seulement parce que les luttes dans le Sud sont souvent loin des moteurs de la destruction du climat, mais aussi parce qu’il accorde plus d’attention aux révolutions ratées (Égypte, Syrie) qu’aux luttes en cours (zapatistes, naxalites) ou aux révolutions réussies, même si elles sont compliquées (Bolivie, Cuba). Si les invocations du Sud global par Malm apportent une clarté morale et politique, elles ont peu de conséquences stratégiques. Comme Max Ajl l’a souligné, ce tour de passe-passe ignore les véritables léninistes écologiques au pouvoir, comme le parti MAS en Bolivie.

Pendant ce temps, sur le terrain du Nord global, où le texte de Malm cherche clairement son lectorat principal, le communisme de guerre et le léninisme écologique sont des solutions mises en œuvre par des agents encore inexistants. Ici, l’inimitié radicale contourne la nécessité d’une critique de l’imbrication de la reproduction des classes moyennes et ouvrières avec le capital fossile, sous la forme de besoins et d’aspirations quotidiens. En bref, Malm évite le problème de ce que Brand et Wissen appellent le mode de vie impérial, qui est « basé sur une appropriation principalement illimitée des ressources, de l’espace, de la capacité de travail et des puits ailleurs – garantie politiquement, légalement et/ou par la violence »32. Cela lui permet de contourner la question de savoir comment rompre avec ce mode de vie souhaitable à une échelle de masse, c’est-à-dire la problématique de la décroissance33.

Mettant entre parenthèses les questions de reproduction sociale et de consommation, à l’exception du cas de la viande sauvage, Malm ne se demande pas comment les perturbations effectives de l’infrastructure fossile affecteront les gens ordinaires par des hausses de prix sur les biens essentiels. Il ne pose donc pas la question de savoir comment éviter les résistances et les ambivalences qui en découlent34.

Il est révélateur que les livres récents de Malm ne mentionnent pas certaines des « luttes pour le carbone » les plus fortes entre 2018 et 2020 : les manifestations contre les réductions des subventions au carburant en Iran et en Équateur35. Ce n’est peut-être pas une coïncidence : dans un billet de blog de 2018 consacré aux Gilets Jaunes, Malm se sert de l’espoir d’un Green New Deal pour peindre une image rose de l’abolition de la principale source d’énergie mondiale. Cela, nous dit-on, ne nécessiterait pas de sacrifier des emplois ni le niveau de vie des travailleurs, « mais pourrait améliorer les deux, tout en coupant très certainement les ailes des ultra-riches ». Mais ces politiques sociales-démocrates ne se heurteraient-elles pas à la limite qu’elles rencontrent toujours, à savoir la nécessité de maintenir la rentabilité capitaliste pour conserver une base d’imposition ? Et comment éviter qu’un New Deal vert ne déclenche un nouveau cycle de croissance destructive et d’extraction des ressources ?

De telles questions sont posées, mais pas par Malm36. Comme nous le verrons, ce n’est pas la première fois que Malm utilise le raccourci de la volonté souveraine de l’État pour masquer certaines contradictions et ambivalences essentielles découlant de l’imbrication du travail avec le capital fossile. Encore une fois, ces problèmes ne sont pas insurmontables, mais ils ne peuvent être résolus sans être posés.

Ce sont des difficultés générales de la politique climatique dans le Nord global – loin d’être propres à Malm. Elles ont trait à l’écriture ou à la réflexion à partir d’un lieu où le désastre et l’urgence sont clairs, mais où la catastrophe est imaginée comme un événement (un ouragan spécifique, le cataclysme à venir, un été exceptionnellement chaud), plutôt que vécue comme la réalité de la vie quotidienne. Dans le Nord global, l’espoir contre l’espoir, ou ce que Lauren Berlant appelle l’optimisme cruel, est une tentation constante37). C’est l’optimisme de ceux qui ne sont pas coincés dans la boue de la lutte quotidienne, mais peuvent choisir leur mode de lutte. C’est l’espoir que la science convaincra (en ignorant qu’il s’agit d’une faible motivation) ou que les technologies de stockage du carbone fonctionneront et seront évolutives (ce que nous ne savons pas). Et c’est la croyance que l’État a la force de fermer le capital fossile (ignorant qu’il ne peut être repris et retourné contre le capital qu’après un profond affaiblissement), et que des masses de gens agiront pour leurs intérêts patents (ignorant comment ils sont imbriqués dans le mode de vie impérial). Un tel optimisme transpire sur le catastrophisme profond du livre de Malm sur la pandémie et le changement climatique.

Le kaléidoscope de Lénine

Le deuxième (bien que premier publié) des récents pamphlets de Malm, La Chauve-souris et le capital, a été écrit à la hâte pendant les premières phases de la pandémie. Dans les premiers chapitres, Malm dépasse les limites de sa méthode et propose une synthèse magistrale de la littérature de recherche sur la physiologie des chauves-souris, l’étiologie virale, le déclin des écosystèmes et les zoonoses. Dans ce chapitre, on trouve, pardonnez-moi, de grandes descriptions hybrides de la façon dont les humains empiètent sur les habitats des chauves-souris, ce qui conduit certaines d’entre elles – ont-elles une puissance d’agir ? – à rechercher une vie à proximité des humains, où elles répandent des matières virales sur les humains et leur bétail.

S’appuyant sur sa profonde connaissance de la science du climat et sur sa vue d’ensemble des événements météorologiques extrêmes à travers le monde, en particulier dans le Sud, Malm fournit également une liste lucide des différences entre la crise climatique et la pandémie. Dans la pandémie, l’ennemi est un virus qui perturbe l’économie capitaliste mondiale. Dans la crise climatique, l’ennemi est le capital fossile, et sa fonction économique actuellement essentielle. Pour faire face à ces deux situations, il faut interrompre les activités habituelles. Mais si les fermetures liées à la pandémie sont des interruptions temporaires destinées à protéger l’économie, la fermeture de l’économie fossile doit être permanente.

Ce qui est nécessaire, selon Malm, ce n’est pas l’abolition du capital et de l’État qui le soutient et en tire des revenus fiscaux, mais l’abolition du capital fossile par l’État. Malm se tourne ici vers le communisme de guerre des débuts de l’État soviétique. Ainsi, le choix clé de La Chauve-souris s’inscrit dans le cadre du vieux débat entre l’anarchisme et une politique visant à prendre le pouvoir de l’État. Une fois de plus, comme nous le verrons, le choix difficile destiné à fournir une orientation précise introduit un point aveugle stratégique.

Pour défendre son point de vue, Malm cite deux exemples de révolutions dont l’issue a été décidée par la question du pouvoir de l’État : récemment, les révolutions du printemps arabe ont échoué parce qu’elles n’ont pas pris le pouvoir de l’État38, et il y a un siècle, la révolution russe a été assurée par l’insurrection bolchevique d’octobre 1917. Malm ne s’intéresse toutefois pas aux événements qui se sont déroulés de la révolution de février à octobre, mais à ce que les bolcheviks ont fait du pouvoir d’État au cours des années catastrophiques de 1918 à 1921, durant lesquelles ils ont dû faire face à une guerre civile, à une invasion étrangère, à un effondrement économique, à la faim et à une pandémie – le tout dans des conditions marquées par une demi-décennie de guerre dévastatrice.

Pendant ces années, Lénine a mené une lutte désespérée contre l’effondrement social total tout en tentant une transition vers « un mode de production supérieur ». Les bolcheviks ont dû faire face à un blocage de leur approvisionnement en pétrole et en charbon. En réponse, ils ont déplacé leur approvisionnement énergétique vers la tourbe et le bois, le travail humain et animal. En fait, la Russie est devenue « un État ouvrier alimenté en biocarburant » (La Chauve-souris, p. 184). Malm écrit sans complaisance comment cela a semé les graines de la militarisation du travail (La Chauve-souris, p. 185), mais assure aux lectrices et lecteurs qu’une telle coercition ne sera pas nécessaire dans une transition reposant sur les énergies renouvelables (La Chauve-souris, p. 186). Le communisme de guerre écologique signifie

« apprendre à vivre sans combustibles fossiles en un rien de temps, briser la résistance des classes dominantes, transformer durablement l’économie, refuser d’abandonner même si les pires scénarios se réalisent, émerger des ruines en usant de la force et des compromis nécessaires, organiser la période transitionnelle de la restauration, habiter le dilemme. » (La Chauve-souris p. 193)

Le dilemme – maintenir la démocratie dans l’état d’exception – n’est cependant pas immédiat. Car dans la situation stratégique concrète, Malm est réaliste à la limite de la résignation : « Aucun État capitaliste n’est susceptible de faire quelque chose comme ça de son propre chef ». Ainsi, si l’État capitaliste « est constitutionnellement incapable » de prendre les mesures nécessaires,

« …il n’y a pas d’autre forme d’État disponible. […] Attendre une autre forme d’État serait aussi délirant que criminel et il nous faudra donc tous faire avec le lugubre État bourgeois, attelé comme toujours aux circuits du capital. » (La Chauve-souris, p. 173)

La tragédie du présent, pour Malm, peut être exprimée par la paraphrase d’un vieil adage fatigué : il est plus facile d’imaginer la fin de la civilisation humaine que la fin de l’État capitaliste. En bref, le communisme de guerre de Malm n’est pas tant une proposition stratégique qu’un exercice d’imagination : imaginez ce que nous pourrions faire de l’État si nous le contrôlions d’une manière ou d’une autre. Cet imaginaire est, selon Malm, nécessaire : il est, et je suis d’accord avec cela, difficile d’imaginer « une transition réelle » sans « une forme d’autorité coercitive » (La Chauve-souris, p. 172) pour mettre fin par la force à l’extraction et à la combustion des combustibles fossiles.

Si L’Anthropocène contre l’histoire et The Progress of this Storm ont fourni une théorie de la relation entre le monde et les fins du capitalisme, La Chauve-souris et le capital et Comment saboter un pipeline tentent de la résoudre de manière pratique. Pour Malm, la pratique signifie généralement la volonté. Mais son portrait de cette volonté est contradictoire. Malm passe de la vision d’une stratégie léniniste unifiée à l’éloge d’une diversité de tactiques plus mouvementistes : ainsi, « toute la panoplie des moyens de pression populaire à notre disposition, des campagnes électorales au sabotage de masse » est nécessaire (p. 166).

Dans Comment saboter un pipeline, il propose de fermer nous-mêmes les infrastructures fossiles, sans se soucier des questions de répression et de légitimité de l’État au sein d’une population dont les moyens de subsistance restent tragiquement imprégnés de pétrole. Dans La Chauve-souris, il suggère que de telles perturbations sont compatibles avec la stratégie électorale sans en noter les difficultés. Il écrit que la crise climatique ne peut être résolue que par une planification socialiste, mais qu’il n’y a pas d’autre choix que de travailler avec le lugubre État capitaliste.

Ces contradictions apparentes entraînent des réactions contradictoires chez les lecteurs et les lectrices. En privé, j’ai entendu certains décrire Malm comme un autoritaire, tandis que d’autres se plaignent qu’il n’est pas capable de choisir une ligne, suggérant qu’il n’est, en un sens, pas assez autoritaire. En public, des écrivains perspicaces ont essayé de composer avec ce retour de l’ambivalence.

Alberto Toscano a décrit l’adhésion de Malm à l’État capitaliste comme une sorte d’instrumentalisme tragique. Dans la catastrophe climatique en cours, toute pensée doit être tragique, suggère Toscano, à propos de la fermeture par le désastre des horizons utopiques (Malm : « il ne peut jamais y avoir de rupture nette ») et de l’inéluctabilité de la coercition dans les affaires politiques (La Chauve-souris)39. Poussant dans la direction opposée, Davide Gallo Lassere a suggéré que Malm s’engage dans une « pluralisation des pratiques », en s’inspirant de son appel à une « diversité de tactiques » dans Comment saboter un pipeline (p.116)40.

Par conséquent, Malm peut être considéré comme une personne à part entière. Ainsi, Malm peut être lu dans deux directions. Gallo Lassere lit Malm comme suggérant que, face au problème non résolu de la crise climatique, toutes les voies de la pratique doivent être explorées, et Toscano se concentre sur l’argument de Malm selon lequel seul le pouvoir de l’État est suffisant. Mais si ces lectures sont convaincantes et compatibles, elles ne sont ni symétriques ni complémentaires. L’idée que seul le pouvoir de l’État est suffisant va à l’encontre de la logique de la pluralisation, ne la rendant acceptable que dans la mesure où elle est instrumentale pour la prise du pouvoir.

Dans La Chauve-souris, Malm suggère que les options sont ordonnées dans le temps. Aujourd’hui, tout ce qui est possible est une combinaison d’activités parlementaires et extraparlementaires, dont le rôle est de pousser l’État capitaliste à faire ce qui est juste. Avec le temps, à mesure que la crise climatique s’aggrave, elle est susceptible d’ouvrir des possibilités révolutionnaires. Nous savons déjà que les conditions météorologiques extrêmes augmentent la probabilité et la gravité des émeutes et de la désobéissance civile, comme Malm l’a également analysé dans son essai de 2017 intitulé « Revolutionary Strategy in a Warming World ».

Là et dans La Chauve-souris, Malm suggère que « […] la mission des léninistes écologiques est d’éveiller les consciences dans ces mouvements spontanés et de les rediriger vers les moteurs de la catastrophe » (La Chauve-souris, p. 174). Le tunnel de l’histoire constitue un bon kaléidoscope léniniste : le beau chaos de la lutte populaire ordonné par les miroirs de la lutte des classes, plus le foyer singulier de la focale, à travers lequel l’observateur volontaire regarde41.

Mais si cet ordonnancement temporel élimine l’ambivalence, il introduit un nouveau problème. Le choix léniniste que Malm défend ne peut être fait tant que certaines conditions hors de son contrôle ne sont pas réunies. La question est donc la suivante : comment la théorisation de Malm se rapporte-t-elle à la création d’un agent qui peut faire un tel choix et d’une situation dans laquelle il peut être fait en pratique ?

Octobre sans février

Le portrait que fait Malm du communisme de guerre écologique est précieux car il repousse les limites de l’imaginable. Mais sa description du communisme de guerre est coupée de toute discussion sur ses conditions historiques et contemporaines. Nous arrivons en 1918 sans la révolution de février et l’échec du gouvernement provisoire. N’est-il pas significatif que le processus révolutionnaire ait été ouvert par des femmes protestataires plutôt que par des bolcheviks et que l’insurrection bolchevique d’octobre se soit produite face à un effondrement des capacités gouvernementales ? Et lorsque Malm discute de la pertinence du communisme de guerre aujourd’hui, il doute de la probabilité des conseils prolétariens et du double pouvoir (La Chauve-souris, p. 173) – et dédaigne les stratégies d’autonomie de classe. Ses invocations contemporaines de la politique de classe concernent toutes l’ennemi de classe – le capital fossile – tandis qu’il parle d’une « politique de masse » lorsqu’il se concentre sur le front des amis. En bref, La Chauve-souris a beaucoup de volonté léniniste, mais peu à dire sur les processus de composition de classe qui ont permis l’ascension de Lénine.

Au niveau le plus élémentaire, Malm pose le problème de la politique de masse dans un monde en réchauffement comme le problème de la démocratie dans l’état d’exception : le « dilemme » mentionné précédemment. Malm est conscient de la façon dont « Pour passer du communisme de guerre à la tyrannie, il n’y avait qu’un pas à faire, ou à peine. » (La Chauve-souris, p. 190), mais sa recette pour faire face à ce risque est vague : rester face au dilemme et maintenir le principe « de ne jamais porter atteinte à la liberté d’expression et de réunion » (La Chauve-souris, p. 191). Mais ce rappel, qui n’est pas sans rappeler le slogan « don’t be evil » de Google, serait peut-être moins nécessaire s’il était capable d’imaginer le peuple comme un véritable contre-pouvoir à l’État.

S’appuyant sur les confinements liés à la Covid-19, Malm soutient que l’État – et lui seul – a la capacité d’arrêter l’économie fossile assez rapidement pour éviter un changement climatique incontrôlé. C’est l’État qui a agi dans un moment d’autonomie relative (La Chauve-souris, p. 133). Cependant, l’argument de Malm s’accorde mal avec le fait que dans de nombreux pays, et notamment ceux où les gouvernements ont agi lentement, les statistiques montrent une baisse marquée de la fréquentation des restaurants et de la vente de billets dans les transports publics, les cinémas et les théâtres, plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant les fermetures officielles, etc.

Dans de tels cas, on peut parler de l’autonomie relative des gens ordinaires, et de l’autonomie insuffisante de l’État par rapport aux intérêts des entreprises qu’il a essayé de maintenir ouvertes. Admettre de telles variations nous éloignerait de la discussion réifiée de « l’État » (que Malm partage avec l’anarchisme), et nous amènerait à des discussions plus nuancées sur les différents États et les relations entre les forces de classe.

Une telle approche rendrait moins facile le rejet pur et simple des initiatives d’aide mutuelle qui ont vu le jour dans de nombreux endroits. Faire ce qui « [aurait dû être assuré] par l’État » est un « signe moins, pas un plus », écrit Malm (La Chauve-souris, p. 123). Mais si cette affirmation peut avoir un sens en Suède, où la capacité de l’État dans d’autres domaines laisse peu de place à l’organisation autonome, il en va tout autrement dans les États défaillants.

Paul Richards a soigneusement documenté l’importance des connaissances communautaires et de l’aide mutuelle lors de l’épidémie d’Ebola en Sierra Leone en 2013-2014. Et au-delà, l’aide mutuelle est un élément clé de la formation des classes42. Pensez à l’importance des « programmes de survie en attendant la révolution » du Black Panther Party en tant que stratégie de composition des classes, ou aux tactiques clés du mouvement le plus puissant dans la crise du logement qui a commencé en 2007, le mouvement espagnol des personnes touchées par les hypothèques (PAH) : soutien psychologique et juridique mutuel et aide mutuelle pour résister aux expulsions43.

La difficulté de penser le contre-pouvoir populaire (qu’il s’agisse du mouvement ou du non-mouvement44) n’est pas une question secondaire par rapport à l’analogie historique ou à la situation contemporaine. Dans sa biographie épique de Trotsky, Isaac Deutscher a souligné la manière dont les bolcheviks ont dérivé vers la dictature : leur base sociale, le prolétariat, avait radicalement diminué à cause de la guerre, de la guerre civile, de la famine et des épidémies, la pire d’entre elles étant la grippe espagnole45. En bref, le pouvoir d’État, consolidé dans le parti, s’est substitué au pouvoir soviétique.

Malm ne tranche pas clairement la question de savoir si la nécessité de substituer le pouvoir de l’État au pouvoir de la classe réside dans l’absence d’une théorie de la formation des classes, ou dans le caractère contemporain de la classe elle-même. Il est certain que la théorie manquante aurait pu répondre à cette question et fournir des outils pour saisir les difficultés et les ambivalences de la construction d’intérêts matériels dans l’abolition du capital fossile, qui continue à façonner les expériences et les attentes, ainsi que les vies et les moyens de subsistance de millions de personnes.

En l’absence de ces éléments, Malm ne parvient pas à aborder la question des conditions du léninisme écologique et du communisme de guerre. Pire que cela, il défend le léninisme en écartant les pratiques d’autonomie populaire qui transforment les désirs sociaux, et qui peuvent transformer une crise organique en une crise révolutionnaire dans laquelle un pari léniniste deviendrait possible en premier lieu.

Malm a raison de rejeter la fétichisation, par certains groupes politiques, de l’anarchisme et de l’entraide comme des stratégies qui construiraient un autre monde sans affronter le monde encore hégémonique – mais nous ne sommes pas beaucoup plus avancés si on les rejette simplement en les remplaçant par un autre fétiche, en miroir : celui du léninisme qui s’empare de l’État. Les pratiques d’autonomie populaire sont essentielles pour insuffler aux crises organiques, à leurs émeutes et à leurs soulèvements, des idées et des pratiques solidaires et démocratiques, plutôt qu’exclusives et autoritaires.

Avec Malm, nous arrivons en 1918 avec l’État sous la main. Mais il n’y a pas d’Octobre sans Février, et il n’y a pas d’Union soviétique sans les soviets, les comités ouvriers et les soldats déserteurs. La pratique léniniste s’appuie toujours sur une écologie des luttes, mais exige une décision stratégique qui la supprime radicalement. Sa ligne – prendre le pouvoir d’État – est farouchement critique, mais s’appuie sur un pouvoir populaire qu’elle ne peut faire naître, et qu’elle ne respecte pas, même si elle le mythifie. Encore une fois, la priorité donnée à la puissance d’agir en tant que volonté unifiée – qu’il s’agisse d’un Lénine vert ou d’un Léviathan climatique – occulte d’autres formes de puissances d’agir qui sont tout aussi essentielles à l’abolition du capital fossile.

Conclusion : le kaléidoscope défait

Les plus grandes contributions d’Andreas Malm tiennent à son travail pour combiner marxisme et environnementalisme, et ses efforts inlassables pour mettre les questions de tactique et de stratégie au premier plan de la discussion sur le climat (non pas qu’elles aient été absentes comme Malm semble parfois le laisser entendre). Mais son ambitieuse contribution est également marquée par des points aveugles structurels, le plus souvent liés à la manière dont l’invocation de l’urgence catastrophique élève les décisions théoriques et la volonté politique au rang de vertus et de nécessités absolues. En mettant de côté, en ignorant ou en rejetant les formes de puissances d’agir et de temporalité qui sont également essentielles pour faire face à la crise écologique mondiale, son travail risque de limiter notre capacité à résoudre les problèmes qu’il se propose de résoudre.

L’œuvre de Malm est suffisamment vaste et ouverte pour constituer une cible en constante évolution. Son objectif peut changer et sa méthode se développer : peut-être son livre sur l’impérialisme fossile annoncé depuis longtemps pourra-t-il surmonter certains des points aveugles analysés jusqu’ici ?

Pour l’instant, il existe des moyens d’apprendre de Malm sans se restreindre : ne le lisez pas comme un maître à penser, mais comme un contributeur important à un vaste domaine (comme je suppose qu’il aimerait être lu). Et démêlez le kaléidoscope qui structure son travail et ses angles morts.

Si nous dessinons un schéma du kaléidoscope, nous voyons qu’il comporte trois parties : un oculaire, une chambre à miroir et les éclats vus à travers elle.

La chambre du kaléidoscope est le tunnel de l’histoire : le cadre théorique de Malm. Il s’agit de la conception de l’histoire capitaliste devenant l’histoire du monde par le biais d’un processus de lutte des classes entraînant des changements technologiques, dont le début est local, britannique. Dans cette chambre, nous voyons peu comment le reste du monde a permis la naissance et la survie du capitalisme par la violence et le commerce. Les réseaux complexes de violence et d’interdépendance qui constituent les frontières mobiles et fractales du capitalisme colonial ne sont pas considérés comme son écologie, mais comme son environnement.

En bref, il est considéré comme autre, plutôt que comme les conditions dont il dépend. L’unité de cette histoire permet à Malm d’imaginer l’unité de la société humaine dans son opposition à la nature. Ceci, à son tour, lui permet d’organiser les fragments de l’histoire en une dialectique de la lutte des classes : deux sujets se reflétant l’un l’autre. Les luttes passées du capital et du travail sont mondialisées et projetées dans une bataille finale entre le capital fossile et l’humanité elle-même constituée comme un « sujet global conscient de lui-même ».

Dans son ouvrage Crachons sur Hegel des années 1970, la féministe italienne Carla Lonzi soulignait que la chambre à miroirs de la dialectique maître-esclave réduisait la lutte à un choc binaire et frontal : l’opprimé héroïque contre l’oppresseur. Mais, demandait-elle, qu’en est-il des actions non héroïques, mais courageuses, des esclaves en fuite, des soldats déserteurs et des femmes qui abandonnent leur famille patriarcale ? Tout comme Lonzi et ses camarades féministes, les peuples indigènes et les écoféministes nous offrent une conception de la puissance d’agir, de la résistance et de l’histoire qui fait plus que refléter l’ennemi.

Le point qui relie le passé et l’avenir est le point focal, qui projette la lumière du kaléidoscope sur la rétine du chercheur-militant qui regarde à travers l’oculaire : l’épistémologie de Malm. En étudiant les décombres accumulés de l’histoire, il projette une stratégie et un espoir pour l’avenir. Il n’est pas dans les décombres, mais il les observe, comme l’ange de l’histoire46. Comme Blanqui et le personnage destructeur, il cherche à agir, toujours en mouvement, toujours déraciné. Incapable de s’enraciner dans les décombres de la terre, des écologies, des autres modes de vie, il ne reste que la volonté.

L’écoféminisme aide à défaire cet imaginaire et l’opposition entre les êtres humains et la nature qui le sous-tend. Dans un tel imaginaire, il n’y a pas de leçons de reconstruction ou de régénération. Il en va de même pour l’écologie. Tant que le problème et la solution sont entièrement considérés comme humains et sociaux, tout ce qui guide le chercheur-militant est l’analogie historique (le communisme de guerre) et la nécessité contemporaine (travailler avec l’État capitaliste) : la poésie du passé et la politique du présent. Au-delà de ces restrictions, un monde de solutions souhaitables s’ouvre, dans l’agencement humain et non-humain des écosystèmes qui se (re)créent.

Malm évoque souvent l’expérience des ravages climatiques dans les bidonvilles et les zones sauvages du Sud. Ce sont les fragments du kaléidoscope, qui se déplacent de manière chaotique, mais ordonnée : les situations empiriques de Malm. Elles fournissent des récits d’avertissement, des nouvelles éco-césairiennes sur les retombées de la violence coloniale et des conditions météorologiques extrêmes sur le noyau : de te fabula narratur [Proverbe latin : « C’est toi qui es représenté dans ce récit »]. Des miroirs manichéens organisent les décombres en un schéma net d’ami·es et d’ennemi·es, de victimes et de coupables, d’humanité contre le capital fossile. Ils apportent une clarté morale et politique sur la catastrophe parmi celles et ceux qui, pour l’instant, l’observent surtout, et un moyen d’éviter les questions difficiles sur la façon dont les besoins et les désirs sont liés à la combustion du carbone fossile.

Cependant, dans Les damnés de la terre, Fanon a fait plus que dresser des oppositions entre les colonisateurs et les colonisé·es. Dépassant l’antagonisme tranchant du premier chapitre – celui invoqué par Malm – il analyse les tensions et les conflits entre les colonisé·es. Les élites cooptées, les classes moyennes aspirant à un mode de vie européen et les membres du lumpenprolétariat payés par le colonisateur pour combattre leur peuple. L’opposition manichéenne ne dissipe pas ces tensions, mais celles-ci mettent en lumière les blocages de la lutte anticoloniale. Au lieu des miroirs de l’inimitié et de l’unité nationale, il faudrait que les fragments soient composés, les besoins et les désirs transformés et organisés par la lutte anticoloniale. Cela exigeait et exige une rupture radicale avec la chronologie européenne :

« Allons donc, camarades, le jeu européen est enfin terminé ; nous devons faire quelque chose de différent. Nous pouvons aujourd’hui tout faire, à condition de ne pas imiter l’Europe, à condition de ne pas être obsédés par le désir de rattraper l’Europe »47.

Pour le psychanalyste Fanon, il s’agissait de démêler les besoins et les désirs de la modernité capitaliste, mais sans recourir aux idées d’une culture nationale-ethnique originelle. Il s’agissait plutôt de construire un nouveau monde en s’appuyant sur les connaissances et les technologies disponibles, en les évaluant en fonction de leur usage et de leurs effets, sans tenir compte de leurs origines géographiques ou de leur statut de « traditionnel » ou de « moderne ».

Le concept de « communisme de sauvetage » de Malm dans La Chauve-souris, tiré du collectif Salvage, donne un indice de sa sympathie pour une telle approche, même s’il donne peu de contenu à ce terme. Pour cela, nous pourrions faire pire que de regarder les pratiques de récupération et de mise en commun parmi celles et ceux qui persistent et résistent après la fin de leur monde. Nous y trouvons un monde de technologies nécessaires à un monde post-carbone, et des formes de solidarité et d’entraide qui peuvent aider à construire la lutte.

Post-scriptum : si nous avons besoin d’un héros révolutionnaire

Si nous avons besoin d’un héros révolutionnaire, la figure d’Amílcar Cabral pourrait être un meilleur professeur que Lénine. Dans les années 1950, cet agronome guinéen formé à Lisbonne a accepté un emploi auprès des autorités portugaises. Il devait réaliser une étude foncière de la Guinée-Bissau, dont le gouvernement colonial espérait qu’elle permettrait d’identifier les zones propices aux cultures commerciales.