Cet article a été initialement publié sur The Conversation en avril 2021. Il est traduit par Pierre de Jouvancourt.

Les prises de conscience surgissent parfois comme un éclair. Les contours jusqu’alors flous se précisent d’un coup, et soudain tout prend sens. Cependant, ce genre de révélation est souvent le résultat d’un processus bien plus souterrain. On doute sans vraiment s’en rendre compte. Le sentiment de confusion qui naît de la discordance des choses s’accroît jusqu’à ce que quelque chose craque. Ou peut-être se déchire.

A nous trois, nous avons passé plus de 80 ans à réfléchir au changement climatique. Pourquoi avons-nous pris tant de temps avant de nous exprimer sur les dangers évidents du concept de neutralité carbone (net zero) ? Pour notre défense, la prémisse de la neutralité carbone est d’une simplicité trompeuse – et nous admettons que cela nous a berné.

Les menaces liées au changement climatique sont le résultat direct d’un excès de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Par conséquent, nous devons arrêter d’émettre davantage de ce gaz, et même en retirer activement de l’atmosphère. Cette idée est au centre des plans conçus dans le monde entier pour éviter la catastrophe. Et il se trouve qu’il existe de nombreuses propositions détaillant comment s’y prendre, allant de la plantation massive d’arbres aux machines high-tech capturant le CO2 directement dans l’air.

Selon le consensus actuel, si nous déployons ces dernières et des techniques de « séquestration du dioxyde de carbone » tout en réduisant notre consommation de combustible fossile, nous pouvons rapidement mettre un terme au réchauffement climatique. Avec un peu de chance, nous atteindrons la neutralité carbone d’ici la moitié de ce siècle. Il s’agit d’un stade dans lequel toute émission de gaz à effet de serre restante est compensée par des technologies la retirant de l’atmosphère.

C’est une belle idée, en principe. Malheureusement, dans la pratique, cela conforte notre croyance en un salut technologique et amoindrit le sentiment d’urgence pourtant nécessaire pour infléchir maintenant les émissions de gaz à effet de serre.

Nous sommes arrivés au constat douloureux que l’idée de neutralité carbone a légitimé une approche dangereusement inconséquente, du type « brûlons maintenant, payons plus tard », qui a eu pour conséquence de voir les émissions de carbone monter en flèche. Cette approche a également accéléré la destruction du monde naturel en favorisant la déforestation, et en augmentant considérablement le risque d’une plus grande dévastation dans le futur.

Pour comprendre comment cela est arrivé, comment l’humanité a parié sa civilisation [NDT : en réalité, il faut comprendre ici et dans le reste du texte : le monde industrialisé a parié le reste du monde] sur rien de plus que des promesses de solutions futures , nous devons revenir aux années 1990, lorsque le changement climatique a fait irruption dans les arènes internationales1.

En route vers la neutralité carbone

Le 22 juin 1988, James Hansen occupait le poste d’administrateur du Goddard Institute for Space Studies de la Nasa, une nomination prestigieuse pour quelqu’un largement inconnu en dehors du monde académique.

Dès l’après-midi du 23 juin, il était en selle pour devenir le climatologue le plus célèbre du monde. C’était une conséquence directe de son audition devant le congrès américain, durant lequel il présenta avec une précision chirurgicale les preuves montrant que le climat de la Terre se réchauffait et que les êtres humains en étaient la cause principale : « L’effet de serre a été détecté, et cela modifie notre climat actuellement. »

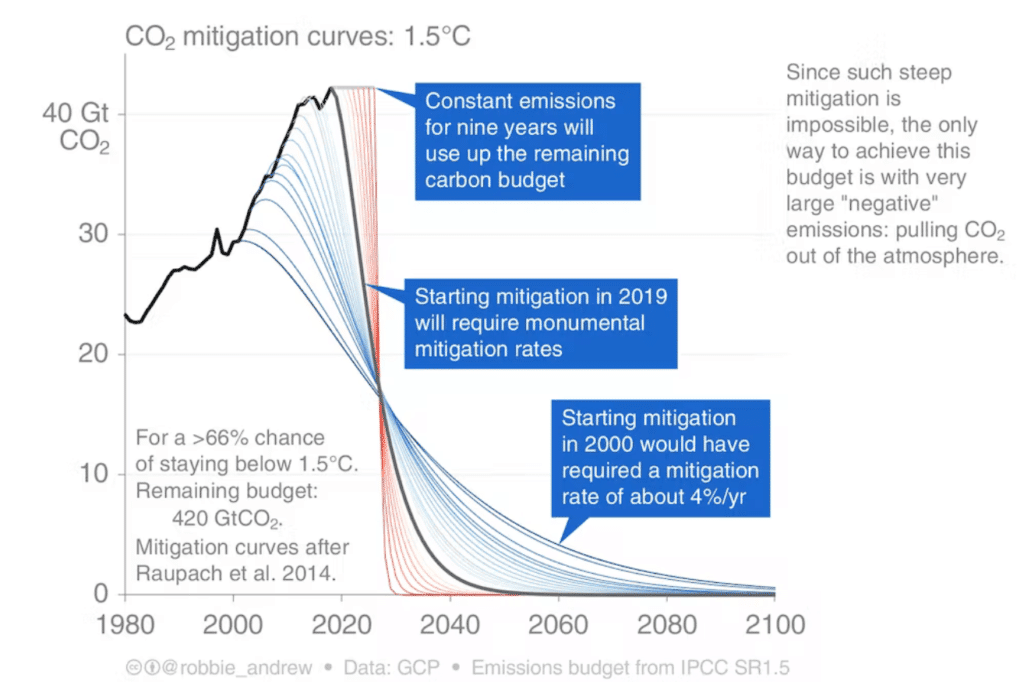

Si on avait agi dès l’audition d’Hansen, on aurait pu décarboner nos sociétés à une vitesse d’environ 2% par an, de manière à nous donner deux chances sur trois de limiter le réchauffement global à 1,5°C. C’eût été un défi immense, mais à cette époque la tâche principale eût simplement consisté en l’arrêt de l’accélération de la consommation de carburant fossiles tout en partageant équitablement les émissions futures.

Quatre ans après, subsistaient quelques lueurs d’espoir que cela soit effectivement possible. Au cours du Sommet de la Terre à Rio, en 1992, toutes les nations s’accordèrent pour stabiliser la concentration de gaz à effet de serre afin qu’il ne provoque pas de dérapage climatique néfaste.

C’est à peu près à cette époque que les premiers modèles numériques reliant les émissions de gaz à effet de serre à leur répercussion sur l’économie furent développés. Ces modèles hybrides couplant climat et économie sont connus sous l’appellation Integrated Assessment Models. Par exemple, ils permettaient de relier l’activité économique au climat en testant comment des changements en matière d’investissement et de technologiques pourraient se traduire en changement de gaz à effet de serre.

Ils semblaient miraculeux : vous pouviez mettre au banc d’essai des mesures politiques sur un ordinateur avant de les appliquer, économisant ainsi à l’humanité de coûteuses expérimentations [NDT : là encore, il faut entendre, au sein des pays riches, certaines catégories d’acteurs]. Rapidement, ils devinrent une clé pour la conception des politiques climatiques. Une primauté qu’ils détiennent encore à ce jour.

Malheureusement, l’usage des modèles mit aussi à mal le besoin de pensée critique profonde. Ce type de modèles représente la société comme un tissu d’acheteur·euses et de vendeur·ses idéalisés et sans émotions, et par conséquent fait fi des réalités complexes du monde social et politique, et même de leurs conséquences sur le changement climatique lui-même. Leur promesse implicite est que les approches fondées sur le marché fonctionneront toujours. Le résultat qui s’ensuivit fut que les discussions au sujet des mesures politiques se limitèrent aux plus arrangeantes du point de vue des différents pouvoirs en place. Le cadre d’intervention se limitait à des changements progressifs en matière de législation et de taxation.

A peu près au moment où ces modèles furent pour la première fois développés, certains efforts étaient entrepris pour garantir que les Etats-Unis participent à l’effort climatique en leur permettant d’inclure leur forêt dans les puits de carbone. Les Etats-Unis défendaient l’idée selon laquelle une bonne gestion forestière permettrait de stocker une grande quantité de carbone dans les arbres et les sols, ce qui serait décompté de leurs obligations de limiter la combustion de charbon, de pétrole et de gaz. Finalement, les Etats-Unis imposèrent largement leur point de vue. Mais, ironiquement, tous les compromis alors consentis furent vains, puisque le sénat étatsunien ne ratifia jamais les accords climatiques.

Postuler un avenir avec plus ou moins d’arbres pouvait en effet compenser la combustion actuelle de charbon, de pétrole et de gaz. Comme les modèles pouvaient facilement digérer des nombres montrant à l’envi une diminution de dioxyde de carbone atmosphérique, des scénarios toujours plus sophistiqués pouvaient être explorés, ce qui réduisait l’impression d’urgence à réduire l’usage des énergies fossiles. En incluant les puits de carbone dans les modèles couplant économie et climat, une boîte de Pandore était ouverte.

Voilà où se trouve l’origine des politiques de neutralité carbone actuelles.

Cela dit, au milieu des années 1990, on prêtait davantage attention à l’amélioration de l’efficacité énergétique, au basculement des sources d’énergie (comme le passage du charbon au gaz au Royaume-Uni) et à la capacité du nucléaire à fournir de grandes quantités d’électricité décarbonée. L’espoir consistait à croire que de telles innovations inverseraient rapidement la tendance à l’augmentation des émissions d’origine fossile.

Cependant, au tournant du millénaire précédent, il devenait clair que de tels espoirs s’avéraient infondés. A cause de leur hypothèse centrale de changement progressif, il devenait de plus en plus difficile aux modèles économico-climatiques de trouver des voies satisfaisantes permettant d’éviter un changement climatique dangereux. Afin de répondre à ce problème, on introduisit dans les modèles de plus en plus de technologies de séquestration de carbone, permettant en principe de retirer du dioxyde de carbone provenant de centrales au charbon pour l’enfermer profondément et indéfiniment sous terre.

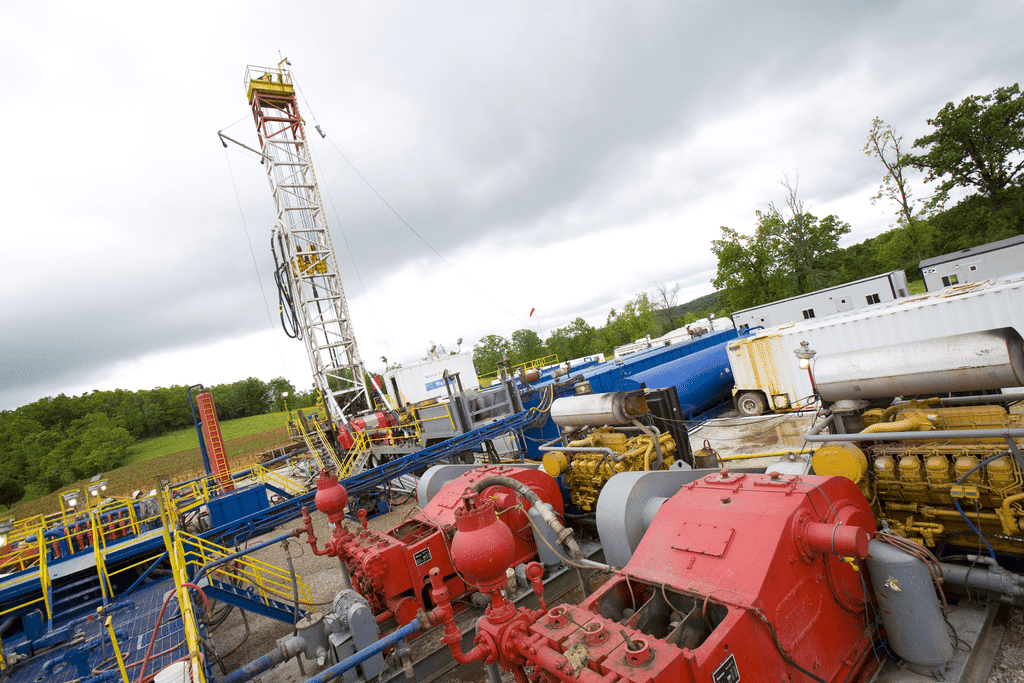

Des études ont montré que cela était possible en théorie : le dioxyde de carbone compressé a en effet déjà été séparé du gaz fossile, puis injecté dans le sous-sol, dans bien des projets depuis les années 1970. Ces techniques de récupération assistée du pétrole ont été conçues pour introduire de force des gaz dans les puits de pétrole afin de le repousser vers les tours de forage et ainsi d’en prélever davantage – du pétrole qui serait brûlé plus tard, relâchant d’autant plus de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Plutôt que d’utiliser le dioxyde de carbone pour extraire davantage de pétrole, les techniques de séquestration du carbone produisaient sur le papier ce tour de force : le gaz à effet de serre resterait enfermé dans le sous-sol et serait retiré de l’atmosphère. Cette révolution technologique tant promise permettrait de produire du charbon respectueux du climat, et par conséquent de continuer à en utiliser. Cependant, bien avant que de telles techniques soient de près ou de loin réalisables, elles furent introduites dans les modèles hybrides économie-climat. Au bout du compte, la seule perspective de la séquestration de carbone a fourni aux décideur·ses politiques une porte de sortie pour éviter les réductions nécessaires de gaz à effet de serre.

L’émergence de la neutralité carbone

Lorsque la communauté climatique internationale se réunit à Copenhague en 2009, il était déjà clair que la séquestration du carbone ne serait guère un outil suffisant, et ce pour deux raisons.

En premier lieu, cette technologie n’existait toujours pas. Aucune centrale à charbon au monde n’était équipée d’installation de séquestration de carbone fonctionnelle, et aucune prospective n’établissait la moindre influence de cette technologie sur les émissions dues à l’augmentation de la consommation de charbon dans l’avenir proche.

Le plus grand frein au déploiement de cette technologie était surtout son coût. Le charbon est abondamment brûlé afin de produire de l’électricité relativement bon marché. Ajouter des épurateurs de carbone sur des centrales existantes, construire une infrastructure pour acheminer le gaz capturé, et développer des sites de stockage géologique adéquats nécessite d’énormes sommes d’argent. Par conséquent, la seule séquestration de carbone en fonctionnement dans la réalité, à l’époque et aujourd’hui, est l’utilisation du gaz capturé dans le cadre de l’extraction pétrolière. Mis à part un seul prototype, il n’y a jamais eu de capture de dioxyde de carbone sur la cheminée d’une centrale électrique à charbon. Et ce dioxyde capturé n’a jamais été stocké sous terre.

En second lieu, en 2009 il devenait de plus en plus clair qu’il ne serait pas possible de mettre en œuvre même les changements graduels voulus par les décideur·ses politiques. Et cela même dans l’hypothèse où la séquestration du carbone aurait fait ses preuves et fonctionnerait. La quantité de dioxyde de carbone qui était relâchée dans l’atmosphère chaque année signifiait que l’humanité serait bientôt à court de temps.

Les espoirs d’une solution à la crise climatique s’évanouissant une nouvelle fois, il fallait un autre tour de magie. Il fallait trouver une technologie non seulement pour ralentir l’accroissement de la concentration de CO2 dans l’atmosphère, mais également pour inverser cette tendance. Afin de répondre à ce problème, la communauté des modélisateurs économie-climat – déjà capable d’intégrer dans leurs modèles les puits de carbone végétaux et le stockage géologique de CO2 – se mirent de plus en plus à combiner les deux comme soi-disant « solution ».

Ainsi la « Bioénergie avec captage et stockage de dioxyde de carbone », ou BECSC [NDT : en langue anglaise : Bioenergy with carbon capture and storage (BECCS)], apparut comme la nouvelle technologie salvatrice. En brûlant, dans les centrales électriques, de la biomasse « remplaçable » comme le bois, les céréales ou autre produits ou déchets de l’agriculture au lieu du charbon, puis en capturant le dioxyde de carbone des cheminées d’évacuation et en l’enfermant sous le sol, on prévoyait que la BECSC pourrait produire de l’électricité tout en retirant du dioxyde de carbone de l’atmosphère. L’idée derrière une telle hypothèse est que lorsque la biomasse (par exemple, les arbres) croît, celle-ci aspire le dioxyde de carbone de l’atmosphère. En plantant des arbres et d’autres cultures de bioénergie, et en stockant ainsi le dioxyde de carbone relâché au moment de leur combustion, l’idée est qu’à la fin du processus, on retire plus de carbone de l’atmosphère que l’on n’en émet.

Avec cette nouvelle solution en main, la communauté internationale s’est restructurée après des échecs à répétition afin de construire une nouvelle tentative de maîtriser enfin notre dangereuse interférence avec le climat. Le décor était planté pour la conférence décisive de Paris en 2015.

L’aurore illusoire de Paris

Alors que son secrétaire général clôturait la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, une grande clameur émana de la foule. Les gens sautaient de joie, des inconnus s’embrassaient, des larmes coulaient de regards injectés de sang par manque de sommeil.

L’explosion d’émotions à laquelle on a pu assister ce 13 décembre 2015 n’était pas juste pour les caméras. Après des semaines de négociations éreintantes à Paris, une percée avait finalement eu lieu. Contre toute attente, après des décennies de faux départs et d’échecs, la communauté internationale s’était finalement mise d’accord pour entreprendre ce qui était nécessaire pour limiter le réchauffement global bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, et même préférablement à 1,5°C.

L’accord de Paris était une victoire éclatante pour les plus vulnérables au changement climatique. Les pays riches et industrialisés subiraient certes de plus en plus les conséquences de l’augmentation du thermomètre global. Mais ce sont les îles à faible altitude telles que les Maldives ou les Îles Marshall qui font face à un risque existentiel. Comme un rapport du GIEC l’a établi, si l’accord de Paris ne pouvait pas limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, le nombre de vies perdues à cause de tempêtes, de feux, de vagues de chaleur, de famines et d’inondations grimperait en flèche.

Mais, le 13 décembre 2015, on pouvait trouver une autre émotion tapie chez les délégués en creusant un peu plus profondément : le doute. Nous avons quelques difficultés à citer un ou une scientifique qui pensait que l’accord de Paris était réalisable à l’époque de sa proclamation. Certain·es scientifiques nous ont dit que l’accord de Paris était « certainement important pour la justice climatique mais impraticable », d’autres que cet accord était « un choc total, personne ne pensait qu’il était possible de limiter le réchauffement global à 1,5°C ». A l’opposé d’une telle ambition, un chercheur expérimenté et participant aux travaux du GIEC publiait un article concluant que l’augmentation globale de température dépasserait les 3°C à la fin du siècle.

Au lieu d’affronter nos doutes, nous autres scientifiques [NDT : ici il s’agit non pas de climatologues, mais d’économistes] avons décidé de construire des mondes imaginaires toujours plus élaborés dans lesquels nous serions en sécurité. Et le prix à payer pour notre lâcheté fût de devoir se taire sur l’énormité toujours grandissante, presque absurde, de la diminution de dioxyde de carbone à l’échelle de la planète qu’il fallait réaliser.

La BECSC2 occupait le devant de la scène car elle représentait à cette époque la seule manière dont les modèles climat-économie pouvaient trouver des trajectoires compatibles avec les accords de Paris. Plutôt que de se stabiliser, les émissions globales de dioxyde de carbone avaient augmenté d’à peu près 60% depuis 1992.

Hélas, la BECSC, comme toutes les autres solutions précédentes, était trop belle pour être vraie.

A travers tous les scénarios réalisés par le GIEC avec 66% de chances ou plus de limites l’augmentation de température à 1,5°C, la BECSC devrait retirer 12 milliards de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. A cette échelle, la BECSC nécessiterait des plantations massives d’arbres et de cultures destinées à la bioénergie.

Certes, il faut plus d’arbres sur Terre. Trois mille milliards d’arbres ont été abattus depuis que l’agriculture a émergé il y a à peu près 13000 ans. Mais plutôt que de permettre aux écosystèmes de se restaurer et aux forêts de croître à nouveau, la BECSC implique généralement des plantations à l’échelle industrielle, et régulièrement récoltées pour de la bioénergie, plutôt que du carbone enfermé dans les troncs, les racines et les sols.

Actuellement, les deux biocarburants les plus efficaces3 sont la canne à sucre pour la fabrication du bioéthanol et l’huile de palme pour le biodiesel – les deux poussant dans les tropiques. Les rangées sans fin de telles monocultures d’arbres à croissance rapide, et autres plans destinés à la bioénergie, sont moissonnées à intervalles fréquents et sont dévastateurs pour la biodiversité.

La BECSC pourrait occuper entre 0,4 et 1,2 milliards d’hectares selon des estimations. Cela représente entre 25% et 80% de toutes les terres actuellement cultivées. Comment faire cela tout en nourrissant 8 à 10 milliards de personnes à l’horizon de 2050 ou en évitant de détruire la végétation et la biodiversité natives ?

La quantité d’eau pour faire pousser des milliards d’arbres serait gigantesque – et dans des endroits où les gens ont déjà soif. Accroître la couverture forestière dans les hautes latitudes peut comporter un effet réchauffant pour le climat, car en remplaçant des prairies ou des champs par des forêts la surface de la Terre s’assombrit. Cette surface absorbe alors plus d’énergie solaire, donc la température augmente. Se concentrer sur le développement de vastes plantations dans des pays plus pauvres s’accompagne aussi de risques réels de voir des personnes dépossédées de leurs terres.

De plus, on oublie souvent que les arbres et la terre aspirent et stockent déjà de très grandes quantités de carbone grâce à ce qu’on nomme les puits de carbones terrestres naturels. En intervenant dessus, on pourrait le perturber et provoquer un doublement des émissions de carbone.

A mesure que ces conséquences sont mieux connues, l’optimisme lié au BECSC diminue.

Rêves chimériques

Alors qu’on prenait la mesure de la difficulté avec laquelle les accords de Paris ne pourraient pas être honorés compte tenu du rythme des émissions et du potentiel limité de la BECSC, un nouveau mot à la mode apparut dans les cénacles politiques : le « scénario de dépassement », ou « overshoot scenario ». Dans celui-ci, on laisserait la température dépasser 1,5°C dans le court terme pour la faire redescendre d’ici la fin du siècle en séquestrant le carbone de l’atmosphère. Cela signifie que la neutralité carbone revient en réalité à la soustraction de carbone de l’atmosphère. En l’espace de quelques décennies, nous aurions donc pour tâche de transformer notre civilisation : celle qui émet 40 milliards de tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année devrait se muter en un autre, capable d’en retirer plusieurs dizaines de milliards.

La plantation massive d’arbres, pour l’énergie ou pour compenser des émissions carbonées, a été la dernière tentative pour éviter de réduire la consommation d’énergie fossile. Toutefois, le besoin toujours croissant de retirer du carbone de l’atmosphère en supposait davantage. C’est la raison pour laquelle le concept de capturer du carbone directement dans l’air, aujourd’hui vanté par certains acteurs comme la technologie la plus prometteuse qui soit, prend son envol. Il s’agit de techniques généralement peu dommageables pour les écosystèmes car elles nécessitent bien moins de terres que la BECSC, même en y incluant la surface nécessaire pour les alimenter avec des éoliennes ou des panneaux solaires.

Néanmoins, il est communément admis que les coûts exorbitants et la dépense énergétique des techniques de capture de CO2 dans l’air, ne sera pas capable d’égaler la BECSC, par ailleurs dévoreuse de terres arables – et ce dans le cas, aujourd’hui hypothétique, où ces techniques pourraient effectivement être déployées à cette échelle.

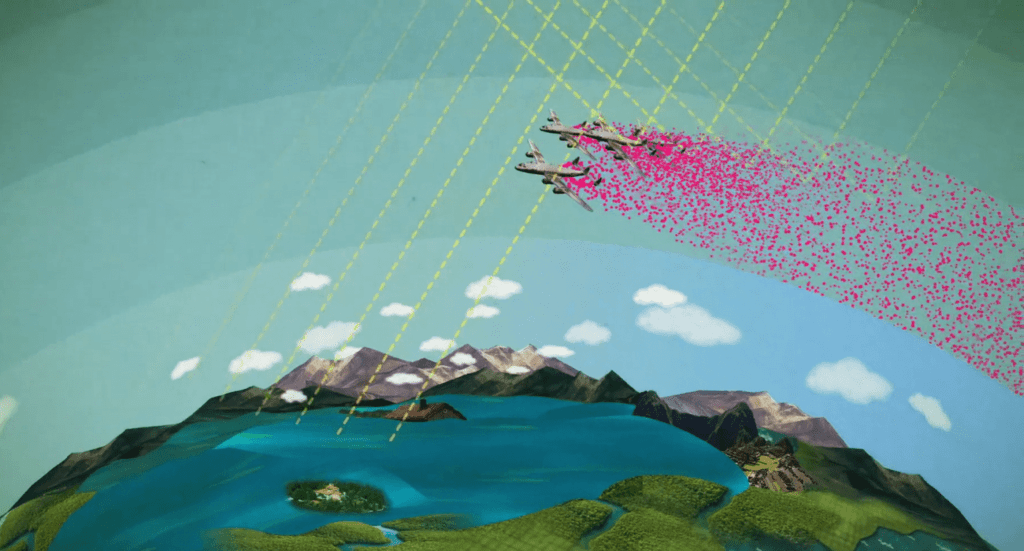

Ce qui se présente à nous devrait maintenant s’éclaircir. A mesure que le mirage de chaque techno-solution magique se dissipe, une autre apparaît pour prendre sa place, mais tout aussi inapplicable. La prochaine se montre déjà à l’horizon – et c’est encore plus épouvantable. Une fois qu’on réalisera que la neutralité carbone ne se réalisera tout bonnement pas à temps, voire pas du tout, la géo-ingénierie – l’intervention délibérée et à grande échelle sur le système climatique terrestre – sera probablement invoquée comme la solution pour limiter l’augmentation de la température globale.

Une des idées de géo-ingénierie qui suscite le plus de recherche est la modification de la gestion du rayonnement solaire [NDT, connue en langue anglaise sous le nom de Solar Radiation Management]. Il s’agit de la dissémination de millions de tonnes d’acide sulfurique dans la stratosphère qui reflèteraient dans l’espace une partie de l’énergie solaire arrivant sur Terre [NDT : en réalité, il s’agit de la technique la plus connue]. C’est une idée folle, mais certains chercheur·ses et politicien·nes la considèrent on ne peut plus sérieusement, malgré de redoutables risques. L’Académie des sciences étatsunienne, par exemple, a recommandé d’allouer jusqu’à 200 millions de dollars sur les cinq prochaines années à l’exploration des manières dont la géo-ingénierie pourrait être déployée et régulée. Le financement et la recherche dans ce domaine sont certainement appelés à s’accroître significativement.

Dures vérités

En principe, il n’y a rien de mal ni de dangereux dans les propositions de séquestration de dioxyde de carbone. En fait, développer des manières de réduire la concentration de ce gaz peut être incroyablement exaltant. Vous mobilisez la science et l’ingénierie pour sauver l’humanité d’un désastre. Ce que vous faites semble important. Il y a aussi la reconnaissance du fait que la séquestration de carbone sera nécessaire pour éponger des émissions de certains secteurs comme l’aviation et la production de ciment. On peut donc envisager quelques menus rôles pour une diversité de techniques de séquestration.

Les problèmes se présentent lorsqu’on présuppose que ces techniques peuvent être déployées à très grande échelle. C’est en réalité un chèque en blanc pour continuer à brûler des combustibles fossiles et accélérer la destruction des écosystèmes.

Les techniques de séquestration du carbone et de géoingénierie devraient être considérées comme des sièges éjectables qui pourraient nous propulser loin d’un crash environnemental. Tout comme un siège éjectable dans un avion, cela devrait être utilisé en tout dernier recours. Cependant, les acteurs politiques et économiques semblent aujourd’hui tout à fait sérieux dans leur velléité de déployer des technologies surtout théoriques, afin de trouver une destination soutenable. En réalité, elles ne sont rien d’autre que des comptes de fées.

La seule manière de garantir la préservation de l’humanité est la réduction immédiate, prolongée et radicale des émissions de gaz à effet de serre d’une manière socialement juste.

Les chercheur·es se considèrent habituellement comme les serviteurs de la société. En effet, beaucoup sont des fonctionnaires. Celles et ceux qui travaillent à l’interface entre science et politique combattent désespérément un problème de plus en plus difficile. De même, celles et ceux qui promeuvent la neutralité carbone comme une manière de passer outre les freins à l’action climatique partent d’intentions louables.

La tragédie est que leurs efforts collectifs n’ont jamais été en mesure de contester efficacement un processus politique qui n’envisageait qu’un nombre restreint de scénarios possibles.

La majorité des chercheur·ses éprouvent beaucoup d’embarras à franchir la ligne invisible qui sépare leur travail quotidien de sujets sociaux et politiques. Certaines peurs sont authentiques, comme celle d’apparaître comme des défenseur·ses d’une cause particulière, ce qui menacerait l’indépendance qu’elles et ils pensent avoir. Les scientifiques exercent une des professions en laquelle le public a le plus confiance. Cette confiance est très dure à construire, et facile à détruire.

Cependant, il y a une autre ligne invisible, celle qui sépare l’intégrité académique et l’auto-censure. En tant que scientifiques, on nous apprend à douter, à soumettre les hypothèses à de rigoureux tests et questionnements. Mais quand il s’agit peut-être du plus grand défi auquel l’humanité fait face, nous faisons montre d’un dangereux manque d’analyse critique.

En privé, les scientifiques manifestent un grand scepticisme à l’endroit de l’accord de Paris, de la BECSC, de la compensation, de la géo-ingénierie et de la neutralité carbone. Mises à part certaines exceptions remarquables, en public nous nous contentons de poursuivre tranquillement notre recherche, de faire des demandes de financement, de publier des articles et d’enseigner. Le chemin qui mène au désastre climatique est pavé d’études de faisabilité et d’évaluations d’impact.

Au lieu de reconnaître la gravité de notre situation, nous continuons plutôt d’alimenter le rêve de la neutralité carbone. Que ferons lorsque la réalité nous rattrapera ? Que dirons-nous à nos ami·es et à celles et ceux que nous aimons au sujet de notre échec à dire aujourd’hui ce que nous pensons ?

Le temps est venu de faire entendre nos peurs et d’être honnêtes envers la société au sens large. Les politiques de neutralité carbone actuelles ne contiendront pas le réchauffement sous la barre des 1,5°C car il n’a jamais été question qu’elles le fassent. Elles étaient destinées à protéger la marche économique habituelle, le business as usual, et elles le sont toujours aujourd’hui. Si nous voulons assurer la sécurité des personnes, nous avons besoin de réduction fortes et durables d’émissions carbonées dès maintenant. Voilà le test auquel toute politique climatique doit être soumise. Le temps des vœux pieux est terminé.

Notes

- NDT : La première conférence cadre sur le climat a eu lieu en 1992 (sommet de Rio) et a lancé les COP (Conference of Parties) mais, en réalité, le premier sommet sur le climat réunissant des scientifiques et des politiques date de 1979[↩]

- Bioénergie avec captage et stockage de dioxyde de carbone[↩]

- NDT : du point de vue de la combustion[↩]