Par « modernisation agricole », j’entends une transformation des activités et espaces agricoles selon les cinq dimensions suivantes1 :

- un processus (weberien) de rationalisation mobilisant fortement les savoirs techno-scientifiques pour transformer les pratiques et logiques de production agricole ;

- une dynamique d’insertion des sociétés rurales dans le capitalisme industriel, intégrant la ferme aux marchés et aux secteurs industriels amont et aval, libérant de la main d’œuvre vers les industries et les services et déplaçant la capture de la valeur ajoutée des fermes vers le capital ;

- une transformation des règles, des façons de coordonner l’action et de définir les qualités, des manières de gouverner les sociétés rurales, avec l’affirmation de nouveaux instruments de gouvernement de masse, notamment étatiques (mais aussi professionnels et marchands) ;

- de profondes mutations anthropologiques des sociétés rurales (certains ayant alors parlé de « la fin des paysans »), impliquant des changements des représentations du métier, du temps, de l’argent et la valeur, de l’émancipation et la vie bonne, et du rapport à la nature ;

- ces mutations productives, organisationnelles et symboliques s’accompagnent d’altérations matérielles des milieux et des métabolismes (jusqu’aux cycles bio-géo-chimiques). L’agriculture « moderne » opère ainsi un « coup d’État biologique2 » en redistribuant quels êtres sont autorisés à survivre sur le territoire, et s’insère dans un métabolisme fossile plutôt que dans un métabolisme organique s’appuyant sur l’énergie solaire ;

Par « prise de terre », j’entends la modernisation agricole comme établissement d’un ensemble d’emprises sur le territoire hexagonal3 pour en donner un monopole d’usage aux acteurs inscrivant (souvent en position dominée) l’activité agricole dans le capitalisme industriel et concourant, par l’accroissement des productions marchandes et des consommations, à l’accumulation élargie du capital4. L’accès à la terre a en effet alors été confié aux acteurs (exploitants agricoles, coopératives, filières et leurs industries d’amont et d’aval, technostructure d’encadrement) vecteurs d’un rapport industriel et extraverti vers le marché aux terrains de vie, au détriment d’autres usages humains et autres qu’humains de ces espaces, des millions de petites fermes ont disparu devant l’agro-capitalisme, des millions d’insectes pollinisateurs, d’apiculteurs amateurs et d’oiseaux se sont éteints devant l’invasion des pesticides, des trillions d’acteurs des sympoïèses du sol vivant ont déguerpi des sols dévitalisés en perte d’humus…

Prises, reprises et déprises de terres

Ce n’est pas une douteuse fascination intellectuelle pour l’idéologue nazi Carl Schmitt qui m’a incité à tenter de faire sens de la modernisation agricole par le prisme de son concept de « prise de terre », mais un texte écrit en 2019 depuis une lutte, celle de la zad de Notre-Dame-des-Landes et intitulé « Prise de terre(s)5 ». Pour Carl Schmitt, un ordre social et politique nouveau requiert toujours une prise plus ou moins violente du territoire par un pouvoir qui ensuite en assure la distribution à un groupe dominant. Sous la plume d’un juriste nazi, il s’agissait de légitimer les prises de terre du IIIe Reich à l’Est en les plaçant comme héritière de la conquête européenne du monde au XVIe siècle. Mais loin d’une singularité nazie, cette pensée ne fait que reprendre l’idéologie colonialiste portée par les élites européennes et nord-américaines autour de 1900 pour légitimer les conquêtes coloniales, voire les génocides, au nom du devoir de l’homme blanc à mettre en valeur la planète mieux que ne le faisaient et les peuples colonisés6. Cette idéologie affirmait un impératif industriel et productiviste dont une des sources est la pensée Saint-Simonienne d’« aménagement du globe » : les ressources du monde doivent impérativement être exploitées pour accroître production et consommation industrielles.

Dès lors poser la question des reprises de terre consiste, contre Carl Schmitt et les penseurs de l’industrialisme expansionniste, à penser la violence inaugurale et récurrente du capitalisme sur les terres et leurs habitant.e.s, et à explorer les gestes qui pourraient faire face à cette violence.

Une nouvelle lecture du capitalisme est née par l’extension de l’idée d’accumulation primitive de Marx avec le constat que la spoliation des espaces et sociétés encore non capitaliste est « une méthode permanente de l’accumulation » (Rosa Luxemburg7) et que cette « accumulation par dépossession » (David Harvey) est aussi importante que celle résultant de l’exploitation du travail (survaleur). Dernièrement, le concept d’« appropriation », proposé par Jason Moore8, a complété cette évolution en libérant l’éco-marxisme de son travaillo-centrisme et de son humano-hégémonisme : la capture de survaleur du travail salarié n’occupe désormais plus une place théoriquement prééminente par rapport aux captures de travail gratuit, non reconnu comme « travail », des vivants (travail reproductif féminin, prolificité des activités animales, végétales et microbiennes, etc.). Le marxisme opère ainsi sa sortie de la machine métaphysique de la production, selon laquelle seule serait « productive » l’activité humaine, exempte de toute dette de réciprocité envers le milieu donateur9.

Cette nouvelle lecture du capitalisme coïncide, et ce n’est sans doute pas un hasard, avec l’affirmation de nouveaux affects terrestres mis à vifs par la gravité des dérèglements planétaires et avec un ré-élargissement de nos perceptions et sensibilités aux vivants autres qu’humains10. À la croisée de cette mutation théorique et de ces nouveaux affects, de nouvelles stratégies et tactiques se font jour face à un capitalisme devenu force géologique mortifère. Si la mise au travail hétéronome constitue le tort commun causé aux humains comme aux autres qu’humains par le capital, alors de nouvelles stratégies de luttes, centrées sur le refus de cette mise au travail et cette mise en valeur, peuvent émerger de ce constat11. Tendue vers l’horizon d’un communisme plus qu’humain, la proposition tactique (et existentielle à la fois), formulée par Léna Balaud et Antoine Chopot est celle de nous rendre réceptifs aux récalcitrances des vivants à ces mises au travail et d’imaginer et de multiplier des gestes de reprise de terre qui sachent allier les puissances régénératrices et récalcitrantes (à l’hétéronomie) des collectifs humains et celles, autrement puissantes, des collectifs autres qu’humains12. Dans cette optique, les reprises de terre à opposer au productivisme agricole ne se limitent pas à un meilleur partage des terres, vues comme moyen de production, entre des humains « producteurs » (entre capital et travail, entre gros et petits, entre fermes paysannes et agro-industries, etc.), mais appellent aussi des déprises de terre. J’entends par là, inspiré par les réflexions des ami.e.s du groupe « Reprise de terres (RDT) », une conscience d’appartenance à un milieu donateur qui excède et rend possible toute « production », une réévaluation de l’agir humain comme participation, inflexion et collaboration avec les agir d’autres existants, une panoplie d’égards pour tout ce qui concourt à rendre la terre habitable (dépassant largement l’agentivité humaine13), et une culture de connivences actives avec l’aspiration à l’autonomie des vivants tant humains qu’autres qu’humains.

La prise de terre du capitalisme industriel sur les espaces ruraux

Mobiliser Carl Schmitt pour penser la modernisation agricole française n’est nullement incongru si l’on veut bien se souvenir combien cette modernisation a été initiée ou accélérée non simplement après 1945 par le modèle états-unien, mais dès les années 1940 par l’occupation allemande, le rayonnement d’une science agronomique allemande plus avancée, le choc de la défaite, les diktats d’un occupant persuadé de mieux savoir mettre en valeur le sol hexagonal que les experts et agriculteurs français, et par la victoire du courant modernisateur, technocratique et dirigiste au sein d’un régime de Vichy jouant sa survie sur la question du ravitaillement14. Au-delà des origines nazies et vichystes de la modernisation agricole française (longtemps mises sous le tapis, tant par les récits d’acteurs que par les récits historiens), ce qui frappe plus généralement est l’importation non simplement des artefacts de guerre (pesticides, nitrates, puissance mécanique) mais aussi d’une culture de guerre, dans la conduite de la modernisation, intimant de « se moderniser ou disparaître ».

Dès la Libération, De Gaulle avertissait que « cette guerre où nous vaincrons l’ennemi (…) va se prolonger contre tous les éléments qui s’opposent à notre progrès15 ». Une historienne états-unienne affirme que le basculement vers un « système agricole industrialisé (…) n’a nulle part été opéré aussi rapidement et aussi intensément qu’en France », devenue dans les années 1970 le deuxième exportateur agricole mondial. Elle y voit « un type de transformation sociale et économique qui n’a généralement été possible que sous des régimes autoritaires16 ». Un autre historien a pu parler de la modernisation de l’hexagone comme « guerre culturelle » menée par des modernisateurs à des groupes sociaux jugés arriérés17, ce que ne dément ni le langage de la modernisation comme infection à inoculer alors utilisé, ni l’accusation menaçante que « le retard de développement dans l’agriculture freine indirectement l’expansion de l’industrie et du commerce » proférée par un rapport au pouvoir Gaulliste18, ni la brutalité effective du sacrifice des formes de vie et de société paysannes19. L’intensité de la « modernisation » a bien été le produit d’une culture de guerre. Elle a été une prise de terre en ce qu’elle a massivement dépossédé certains collectifs humains et non humains de certains droits et usages sur des espaces pour en conférer à d’autres au nom d’une économie morale productiviste20 et d’une insertion de l’agriculture dans la « modernité » du capitalisme industriel.

Comme l’a souligné Christian Deverre, cette prise de terre est passée par l’association étroite de trois outils. Elle a avancé premièrement et très concrètement par des transformations matérielles massives. Il s’agit du « génie rural » et ses « importants aménagements structurels des territoires (irrigation, drainage, remembrements)21 », d’un défoncement des prairies permanentes supposé faire sortir l’agriculture du « stade de la cueillette » et d’une conquête des espaces ruraux par les machines motorisées, les pesticides de synthèse et les engrais minéraux. Ces aménagements réorganisent les terrains de vie comme infrastructures de production. Avec ces milliards de mètre cubes de terre déplacés au bulldozer, « le sec peut devenir humide grâce à la Compagnie du Bas-Rhône (…) et l’humide peut devenir sec » avec la « mise en valeur22 » de zones humides (Camargue, Sologne, etc.). Des terres médiocres et très hétérogènes peuvent avec l’apport d’engrais chimiques devenir productives et faire l’objet d’un itinéraire technique standard. Le remembrement participe aussi à une simplification et un appauvrissement des paysages et des milieux afin de les rendre plus gouvernables23. Un géomètre se félicite ainsi de la loi clé de Vichy de mars 1941 permettant à l’État d’imposer aux sociétés locales le remembrement en notant que dans « la France bocagère, le sol possède des caractéristiques très particulières. Sa composition physique et chimique, sa profondeur, sa fertilité sont d’une extrême diversité, même sur des terroirs de faible étendue. Chaque champ, chaque pré, étroitement enclos de haies, possède un nom particulier qui lui confère une sorte de personnalité. Qu’il soit bon ou mauvais, le paysan s’y attache fortement. Il en connaît les défauts et les qualités ». La nouvelle loi de 1941 va ainsi permettre de « mettre les populations du bocage dans l’obligation d’accepter le remembrement partout où il est nécessaire » et unifier le sol de la ferme France24.

Le déferlement des biocides organochlorés ou organophosphorés altère chimiquement les terrains de vie, intoxiquant nombre d’abeilles dès 1946 et accélérant la dépossession de dizaines de milliers d’apiculteurs amateurs de leur usage du territoire, et réduisant le nombre d’insectes pollinisateurs pouvant habiter les espaces agricoles25. La moissonneuse-batteuse et le silo (construction en béton et véhicule à moteur consommateurs de vastes quantités de pétrole pas cher), aidés de l’insecticide (car le stockage en masse de grains n’ayant pas eu le temps de sécher en gerbes favorise la venue des ravageurs dans les silos), ou encore la transformation du bagage génétique des blés cultivés selon le critère industriel de la « force boulangère » sont également autant de transformations matérielles qui rendent possible l’organisation dirigée du marché du blé et l’orientation exportatrice de la céréaliculture française dès les années 195026. La spécialisation productive des territoires fait disparaître l’animal des régions de grande culture du Bassin Parisien (cause entre autre de perte d’humus des sols) ou bien accroît démesurément le nombre d’animaux dans l’ouest (avec les pollutions des eaux qui s’en suivent)27. Bref de multiples et massifs réagencements bien matériels des terrains de vie, des sols à l’atmosphère, des flux de matières aux patrimoines génétiques, participent à sélectionner et gouverner les producteurs habilités à faire usage des terres.

En second lieu, des instruments normatifs ont permis et accompagné ces transformations matérielles. Des lois de Vichy (sur la possibilité d’installer des sans terre sur des terres agricoles non exploitées ou sur l’obligation d’exploiter intensivement sa forêt) et surtout les législations du 17 oct. 1945 et 13 avril 1946 systématisant et sécurisant le fermage, ont pour effet (outre la conquête sociale qu’est la quasi-abolition du métayage) d’affaiblir le droit de la propriété foncière en le conditionnant au devoir d’exploiter et à l’impératif de production maximale. La création des SAFER (1960, Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) avec droit de préemption des terres (1962), l’institution de prêts bonifiés et des indemnités viagères de départs (IVD, 1962) pour ceux qui laissent leur terre à d’autres qui s’agrandissent, sont autant d’instruments de sélection des plus aptes à produire et d’exclusion des autres de l’accès à la terre.

La même logique de triage s’applique aux vivants autre qu’humains : l’évaluation obligatoire avant inscription au Catalogue (instauration du CTPS en 1942 sous pression allemande) offre à l’État le pouvoir biopolitique de déterminer quelles variétés végétales vont être rayées de la carte du territoire car jugées obsolètes et quelles autres seront autorisées à exister dans les paysages28. Par le jeu de ce phyto-eugénisme, la diversité végétale recule dans les campagnes : par exemple le nombre de variétés de blé cultivées est divisé par 6 entre 1930 et 1966. Des dispositifs voisins vont contribuer au recul de nombre de races animales au profit de quelques races jugées plus performantes.

Enfin, le système d’homologation des toxiques (instauré en 1943) ainsi que les décrets des années 1950 renversant la charge de la preuve entre apiculteurs et agro-chimie puis entre agriculteurs et agrochimie (sous-surveillance des expositions et de leurs effets aigus ou chroniques29) organise juridiquement l’intoxication des travailleurs agricoles comme des autres vivants. Tout cet attirail dessine « une législation qui a assuré la pré-éminence des droits des producteurs agricoles sur l’espace rural au détriment des autres usagers30 ».

En synergie avec les dispositifs matériels et normatifs, des dispositifs cognitifs ont depuis 1945 joué un rôle clé dans la production des normes du bon usage du territoire, et forgé les paradigmes scientifiques dominants des politiques de modernisation et les rhétoriques qui les légitiment : savoirs scientifiques, techniques, économiques de gestion légitimés dans la technostructure de modernisation31, qui rendent les sols et les terrains de vie lisibles et gouvernables depuis les centres de calculs étatiques ou industriels, et appuient un modèle dominant de « professionnalité », mais aussi mécanismes de domination symboliques(hiérarchisation tacite des positions et rapports sociaux qui a le pouvoir de se faire méconnaître dans sa vérité d’appropriation du territoire).

Parmi ces savoirs en apparence neutres ou ces normes en apparence principalement techniques, mais qui co-produisent un ordre politique et matériel et participent pleinement à la prise de terre productiviste, on peut citer : les barèmes et coefficients d’équivalence pour rendre les parcelles commensurables et échangeables dans un remembrement, les normes de la « surface minimale d’installation », les méthodes du contrôle laitier, les méthodes des tests toxicologique, les normes sanitaires, les critères de « valeur agronomique et technologique » des variétés, les normes de comptabilité et d’amortissement (qui encouragent l’équipement), etc.

Un premier bilan incomplet de la prise de terre industrialiste opérée conjointement via ces trois mécanismes après 1945 est le suivant32 :

- Le nombre d’actifs agricoles est passé de près de 7 millions en 1946 à 3 millions en 1968, et 500.000 en 2018. L’indemnité viagère de départ a permis d’écarter du foncier 659 000 agriculteurs de 1964 à 1984 ;

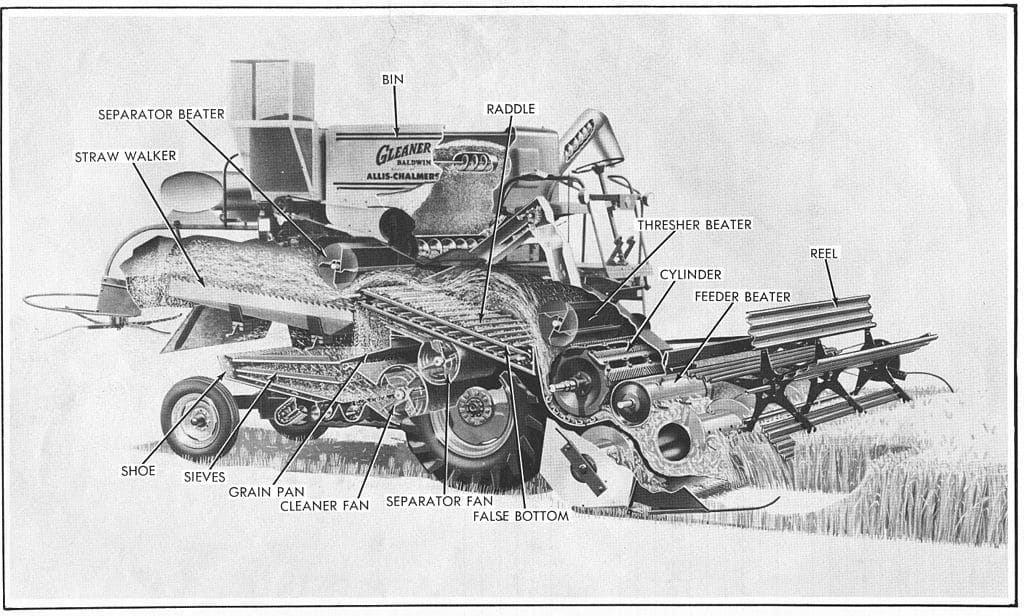

- Les actifs agricoles restants ont dominé la terre par la machine, l’énergie fossile et la chimie : chaque actif agricole dispose en tracteur de 400 fois plus de puissance en 2005 qu’en 1946. Aujourd’hui, alors qu’on nous annonce une nouvelle révolution robotique, la puissance totale des tracteurs agricoles français dépasse la puissance nominale de notre parc nucléaire33 ;

- 1,4 millions d’hectares de terres ont été acquis et redistribués par les SAFER entre 1964 et 1984 ;

- 12 millions d’hectares ont été remembrés entre 1941 et 1984. Les remembrements ont jusqu’à aujourd’hui détruits 750.000 km de haies vives ;

- 3,5 millions d’hectares de prairies naturelles ont été retournés entre 1950 et 1994, déstockant massivement le carbone des sols et générant l’émission de 100 millions de tonnes de carbone dans l’atmosphère ;

- Dès les années 1950, 2,7 millions d’hectares de sols agricoles se dégradaient plus vite qu’ils ne se renouvelaient. Le taux moyen d’érosion du sol en Europe (17 tonnes/ha/an) est aujourd’hui très supérieur au taux moyen de formation du sol (1 tonne/ha/an). Les sols, chargés en phosphates (très toxique pour les micro-organismes) en azote chimique (défavorable à de nombreux micro-organismes favorables à la vie du sol, tels les fixateurs d’azote), en lisiers et fientes (chargé en zinc, cuivre et antibiotiques), et en biocides, ont perdu des milliards de milliards de bactéries, champignons et invertébrés habitant des sols vivants34 ;

- Entre 1989 et 2019, les effectifs des espèces d’oiseaux des milieux agricoles ont chuté de 29,5 %35 ;

- Une partie significative de la population française (20 % en 1993 et encore 9,4 % en 2018) est alimentée par une eau ayant au moins une fois dépassé le seuil réglementaire de résidu de pesticides36 et en 2001 un quart des captages français dépassaient encore le seuil réglementaire de nitrates.

Ainsi, dans les décennies d’après-guerre, ont été « écart[és] des décisions les concernant, ceux qui ne participaient pas à l’entreprise d’optimisation37 ». Ceux qui ont été mis à distance, ce sont notamment :

- les propriétaires non exploitants et les notables (aristocrates, notaires, vétérinaires, négociants…) dont le poids politique décline, qui sont exclus de la représentation professionnelle et politique (déclin de l’agrarisme)…on ne s’en plaindra pas38 ;

- les millions d’agricultrices et agriculteurs (et apiculteurs) jugés « non viables » ;

- les usagers d’une eau moins potable ; les victimes d’inondations parfois liées au compactage des sols agricoles, les collectivités locales conduites par exemple à des travaux d’endiguement des rivières suite au drainage des zones humides humides pour l’agriculture ;

- les races, variétés et gènes de nos plantes et animaux domestiqués vus comme non productifs ;

- toute la faune et flore des milieux détruits par l’agriculture intensive : espaces de polyculture peu intensive et diversifiée propice à la biodiversité, zones humides, sols vivants humiques, haies vives et bosquets, prairies naturelles, etc.

Ce mouvement d’appropriation productiviste du sol aura été favorisé par un exode rural plus large. Dans les décennies d’après 1945, l’espace rural se vide en effet d’une partie importante de sa population humaine. Il devient un territoire où l’extraction de biomasse s’accroît fortement et devint l’objectif premier, objectif dont la réalisation est permise par une mutation métabolique : l’agriculture devient consommatrice nette d’énergie pour produire en masse au lieu de valoriser au mieux l’énergie solaire. L’agriculture (importations alimentaires non comprises) est aujourd’hui responsable d’un sixième des émissions française de gaz à effet de serre, et le réchauffement climatique provoque un déplacement des isothermes (lignes de même valeur de température) vers le nord de 250 km et des lignes d’iso-aridité et d’iso climats méditerranéens de plus de 100 km entre 1961 et 2011 (et progresse désormais sur un rythme de plus de 100 km vers le Nord par décennie)39. De fait le productivisme agricole constitue également une prise de terre au sens où il participe à faire déguerpir de nombreuses espèces de chaque territoire vers le Nord, poussées dans une traque à de nouveaux habitats, voire à éteindre celles qui ne migrent pas assez vite40.

Questions pour aujourd’hui

Depuis les années 1990, on assiste à une rediversification des acteurs et collectifs revendiquant un droits de regard et d’usage sur les territoires ruraux41, au recul de la « petite production marchande » devant les méga-fermes, les entreprises de travaux agricoles et l’agriculture sociétaire, ainsi qu’à un rôle du tourisme et de formes technocratiques ou industrielles d’« écologisation » (« smart agriculture », robotisation, biogaz, agrivoltaïsme, normes environnmentales et sanitaires favorisant l’agro-industrie, etc.)… Du coup, les prises de terres auxquelles nous faisons face aujourd’hui (la dernière offensive de taille en date étant le campus agricole « Hectar » de Xavier Niel) ne se limitent pas à celles instituées dans les décennies d’après-guerre.

L’analyse des transformations des années 1940 aux années 1970 comme prise de terre nous permet cependant de nous poser quelques questions importantes pour aujourd’hui :

→ Que faire des instruments fonciers comme les Safer, hérités pour le meilleur (quand il s’agissait de se prémunir d’un accaparement par les trop gros agriculteurs et par de grands propriétaires ou entrepreneurs non agriculteurs) et le pire (quand l’outil a été capturé par un syndicalisme hégémonique lui-même téléguidé par l’agro-industrie et l’agro-finance) ? Dans les années 1960 et 1970, ils ont constitué la terre en bien semi-public puisque des outils collectifs ont permis de définir la dévolution et l’usage des terres en fonction d’un intérêt productif défini comme national42. Faut-il les supprimer (au risque d’une marchandisation accrue de la terre) ou les transformer, et comment ?

→ Puisque les transformations agricoles et alimentaires des décennies d’après-guerre ont été liées à des prises de terres massives, des dépossessions, des déguerpissements de nombreux vivants et de grosses conflictualités sociales (y compris au sein du monde agricoles entre jeunes et vieux, et entre voisins dans les remembrements, ce qui fait que les agriculteurs actuels dit « historiques » sont les survivants d’une saignée immense, la « grande purge paysanne » dont ils ne se sont sortis qu’en « mangeant » leurs voisins plus petits qu’eux43), peut-on croire que la transformation écologique et paysanne de notre alimentation et notre agriculture puisse se faire sans conflits, y compris internes au sein des acteurs agricoles ? Dans le cas contraire, quelles sont les lignes de conflictualité à privilégier pour un mouvement de reprises de terres ?

→ Le productivisme agricole a garanti l’accès à la terre à une coalition particulière composée de certains humains (en France une « petite production marchande » encastrée dans l’agro-industrie et le capitalisme industriel), de certains objets techniques (les frigos, les biocides, le machinisme et les engrais) et de certains vivants aliénés, « hétéronomisés » (des microorganismes purifiés des brasseries et fromagerie de production de masse aux variétés standardisées des révolutions vertes, des maïs hybrides et des sojas génétiquement modifiés aux truies industrielles). L’instrumentalisation de certains vivants comme machines de guerre pour prendre le territoire est illustrée par l’essor dans les années 1950 de la variété de blé Étoile de Choisy élaborée par les sélectionneurs de l’Inra. Il s’agit d’une variété de blé de piètre qualité boulangère, mais promue car naine (gène de nanisme issu d’un ancêtre japonais, inséré dans une variété italienne sous le fascisme) et donc valorisant bien les apports d’engrais. Son rapport grain/paille est accru, ce qui limite le risque de verse sur un sol enrichi en azote. Cela encourage les agriculteurs, même petits et peu habitués à acheter de l’engrais azoté de synthèse, à tenter l’expérience d’une culture d’Étoile de Choisy avec une bonne dose d’engrais, et en sortir enrichis et confortés dans leur choix « moderniste ». Avec cet argent de quelques bonnes récoltes, nombre d’agriculteurs vont acheter leur premier tracteur, s’agrandir, se spécialiser en vendant leur quelques vaches et cochons, et extravertir la ferme pour passer à la culture de maïs hybride, puis plus tard, pour certains, à l’élevage intensif d’oies et canards gras44.

Ainsi la diffusion d’une nouvelle forme de vie (ici un blé Étoile de Choisy), une « seconde nature » transformée pour bien fonctionner dans les circuits d’une agriculture branchée sur l’économie industrielle et le pilotage étatique d’une alimentation de masse aura joué rôle de cheval de Troie permettant peu à peu de renforcer l’appropriation du territoire par un certain modèle agricole. De cette observation, il apparaît que des reprises de terre ne pourront s’affirmer qu’en renforçant des synergies et alliances alternatives à la triade productiviste humains-artefacts-vivants transformés. Des alliances entre d’autres humains (des paysans et néo-paysans émancipés de la domination de la valeur d’échange, de la mise en concurrence généralisée et des métaphysiques industrielles), d’autres objets techniques (renforçant l’autonomie paysanne et plus qu’humaine) et d’autres vivants (plus nombreux, divers et autonomes que dans les monocultures). Face à la mise au travail hétéronome des acteurs humains de l’agriculture et des autres qu’humains des milieux ruraux, se pose alors la question des alliances, avec des vivants domestiqués autrement ou acteurs de collaborations (cf la permaculture) voire avec des êtres appartenant au « sauvage » (au sens chez Virginie Maris non d’une nature originelle et vierge, mais de ce qui vit comme résolument extérieur à la seule humanité, irréductiblement autre et partiellement mais obstinément autonome) ou relevant de la « troisième nature » (au sens chez Anna Tsing d’êtres récalcitrants et subvertissant les logiques du plantationocène)45.

Ainsi, défendre les abeilles sur un territoire, c’est se donner les moyens de bannir les pesticides et d’inventer aussi un nouveau contrat social avec les acteurs agricoles (aides réorientées vers une agriculture nourricière riche en emplois, refus d’importation de produits traités venant du reste du monde, etc.). S’allier à la cause des pollinisateurs c’est ainsi dire ensemble autrement le « bon usage » du territoire, destituer le bloc hégémonique productiviste qui accapare les terres en lui opposant un nouveau bloc contre-hégémonique multispécifique plus désirable46. Reprendre la terre au productivisme agricole, n’est-ce pas alors également la déprendre de la seule dimension humaine et « productive » ? Pour que s’y réensemence sympoiétiquement, y compris dans les espaces qui participent à nourrir les humains, une diversité enchevêtrée d’usages et de tissages des milieux par de multiples vivants autonomes.

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Cette caractérisation est reprise de C. Bonneuil, L Humbert et M. Lyautey, « Introduction – Un renouveau de l’histoire contemporaine des mondes agricoles et des espaces ruraux », dans M Lyautey, L. Humbert et C. Bonneuil, Histoire des modernisations agricoles au XXe siècle, Presses Univ. de Rennes, 2021, 7-20.[↩]

- John McNeill, Du nouveau sous le soleil. Une histoire de l’environnement mondial au XXe siècle, Paris, Champ Vallon, 2010, p. 264.[↩]

- On laissera provisoirement de côté dans cet article les dimensions coloniales et néocoloniales de la prise de terre agro-industrielle après 1945.[↩]

- Sur l’interprétation du modèle agricole d’après-guerre comme inscrit dans le régime fordiste, voir Gilles Allaire et Robert Boyer (dir), La grande transformation de l’agriculture : lectures conventionnalistes et régulationnistes, Paris, Economica-Inra, 1995[↩]

- https://lundi.am/zad[↩]

- Le terme de Landnahme, prise de terre, est emprunté par Schmitt (Cf. C. Schmitt, Le nomos de la terre, PUF, 2012 (1950), p. 84), au juriste Felix Stoerk, « Die völkerrechtliche Staatengesellschaft und das koloniale Problem », Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses 1905 zu Berlin am 5., 6. und 7. Oktober 1905. Berlin, D. Reimer (E. Vohsen), 1906, 409-426. Stoerk dans cet article cite le théoricien de l’impérialisme français Paul Leroy-Beaulieu (De la colonisation chez les peuples modernes, 1891) et du britannique J.R. Seeley (The expansion of England, 1883). A cette liste de chantres de la prise de terre coloniale par les puissances industrielles, on peut ajouter le belge Alphonse de Haulleville, l’anglais Benjamin Kidd ou l’états-unien Alfred T. Mahan. Ma lecture de Schmitt comme continuateur des idéologues de l’impérialisme est confortée par cette observation de Hannah Arendt, lectrice de Rosa Luxemburg : « Les dépressions des années 1860 et 1870, qui ont ouvert l’ère de l’impérialisme, ont joué un rôle décisif en contraignant la bourgeoisie à prendre conscience pour la première fois que le péché originel de pillage pur et simple qui, des siècles auparavant, avait permis « l’accumulation originelle du capital » (Marx) et amorcé toute l’accumulation à venir, allait finalement devoir se répéter si l’on ne voulait pas voir soudain mourir le moteur de l’accumulation » (Hannah Arendt, L’Impérialisme [1948], Paris, Points Seuil, 2010, p. 59[↩]

- Rosa Luxemburg, L’accumulation du capital, Tome II [1913], Paris, Maspero, 1967, p. 45.[↩]

- Jason Moore, Le capitalisme dans la toile de la vie : écologie et accumulation du capital, Ed. De l’Asymétrie, 2020.[↩]

- Sur la « conception magique de l’action » et le « coup de force métaphysique » de l’idéologie de la production, voir les lumineuses pages de Baptiste Morizot, Raviver les braises du vivant. Un front commun, Arles, Actes Sud-Wildproject, 2020, pp. 98-112.[↩]

- L’abondante littérature sur le tournant animal, celle sur l’intelligence et la sentience des plantes et celle sur l’importance du monde microbien sont des symptômes de ce ré-outillage de la culture occidentale vers les vivants.[↩]

- Bernard Aspe, « Le vampire et le propriétaire », Multitudes, n° 73, 2018/4, 206-212[↩]

- Léna Balaud et Antoine Chopot , Nous ne sommes pas seuls. Politique des soulèvements terrestres, Paris, Seuil, 2021.[↩]

- Donna Haraway, Vivre avec le trouble, Éd. des mondes à faire, 2020.[↩]

- Margot Lyautey et Christophe Bonneuil, « Les origines allemandes et vichystes de la modernisation agricole française d’après 1945 », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, article accepté à paraître ; Christophe Bonneuil, « De quelques origines allemandes du Catalogue français des variétés et de la politique de modernisation agricole du gouvernement de Vichy », dans M Lyautey, L. Humbert et C. Bonneuil, Histoire des modernisations agricoles au XXe siècle, Rennes, PUR, 2021, 85-99.[↩]

- Discours du 12 sept. 1944.[↩]

- Venus Bivar, « Agricultural High Modernism and Land Reform in Postwar France », Agricultural History, 93(4), 2019, 636–655, p. 637 et 639.[↩]

- Robert Frost, « The flood of “progress” : technocrats and peasants at Tignes (Savoy), 1946-1952 », French Historical Studies, 24(1), 1985, 117-140.[↩]

- Jacques Rueff et Louis Armand (dir), Les obstacles à l’expansion économique , Paris, La Documentation Française, 1960, p. 17.[↩]

- Pierre Alphandéry, Pierre Bitoun et Yves Dupont, Les champs du départ. Une France sans paysans ? Paris, La Découverte, 1989 ; Pierre Bitoun et Yves Dupont, Le sacrifice des paysans. Une catastrophe sociale et anthropologique, L’échappée, 2016. [↩]

- Luc Boltanski a nommé « cité industrielle » cette économie morale, dans laquelle est « grand », c’est à dire légitime à diriger et dominer, celui qui par ses compétences accroît le volume de la production, supposée entraîner un gain de niveau de vie pour toute la communauté.[↩]

- Christian Deverre, « Les nouveaux liens sociaux au territoire », Natures Sciences Sociétés, vol. 12, 2004/2, 172-178.[↩]

- Deverre, 2004, op. cit., p. 174[↩]

- On pense ici aux analyses majeures de James Scott dans Seing like a state ( Yale Univ. Press, 1998 ) sur les investissements standardisateurs nécessaires à la mise en gouvernement des sociétés et des espaces à l’âge du « high modernism ».[↩]

- Baste-Blond, « Ruralisme », Journal des géomètres experts et topographes français, Nov. 1941, n°2, 28-32, p. 31.[↩]

- Léna Humbert, Résister à la « modernisation agricole », les apiculteurs.trices dans la lutte contre les insecticides de synthèse (1945 – 1965). Mémoire de M2, Ehess, 2018.[↩]

- Recherches en cours avec Maxime Guesnon et Céline Pessis.[↩]

- Julia Le Noë, Gilles Billen et Josette Garnier, « Trajectoires des systèmes de production agricole en France depuis la fin du XIXe siècle : une approche biogéochimique », Innovations Agronomiques 72 (2019), 149-161.[↩]

- Christophe Bonneuil et François Hochereau, « Gouverner le ‘progrès génétique’. Biopolitique et métrologie de la construction d’un standard variétal dans la France agricole d’après-guerre », Annales HSS, Nov-Déc. 2008, 1305-1340.[↩]

- Sur l’invisibilisation des effets toxiques des pesticides des années 1940 aux années 1980, voir les travaux et l’HDR en cours de Nathalie Jas. Sur la situation présente voir Moritz Hunsmann., Benjamin Lysaniuk et l’équipe du GISCOP 84, « Faire entrer en résonance santé-travail et santé-environnement. Une recherche-action sur les cancers d’origine professionnelle et environnementale dans la basse vallée du Rhône », Écologie & Politique, 58, 2019, 83-106. Pour une prise de terre néocoloniale via les pesticides, voir Malcom Ferdinand, « De l’usage du chlordécone en Martinique et en Guadeloupe : l’égalité en question », Revue française des affaires sociales, 2015, n° 1-2, 163-183.[↩]

- Deverre, 2004, p. 177[↩]

- Cette technostructure comprend l’Inra, les Instituts techniques, les services agricoles et des eaux et forêts et des aménagements ruraux, les Offices de régulation des marchés, les chambres d’agriculture, les Safer, le CTPS, la Commission des Toxiques, le syndicalisme agricole majoritaire et ses antennes de formation et de représentation en co-gestion, etc.[↩]

- Sauf référence spécifique ces données sont issues soit de Michel Gervais, Marcel Jollivet et Yves Tavernier, Histoire de la France rurale, vol. 4. La fin de la France paysanne de 1914 à nos jours, Paris, Seuil, 1976, soit de la synthèse « Les impacts environnementaux de l’agriculture » dans Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas, Gènes, pouvoirs et profits. Recherche publique et régimes de production des savoirs de Mendel aux OGM, Paris, Ed. Quae, 2009, pp. 477-479 (sources citées p. 479).[↩]

- L’Atelier Paysan, Observatoire sur les technologies agricoles, 2021, p. 35[↩]

- Christian Mathieu, « Combien de sols dégradés en France et dans le monde », Mondes et Cultures, C. R. des séances de l’Académie des Sciences d’Outre-mer, LXXV1-4, 412-425.[↩]

- Selon les études du MNHN : https://www.actu-environnement.com/ae/news/oiseaux-especes-regression-1989-2019-programme-stoc-37620.php4[↩]

- https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/06/17/des-residus-de-pesticides-cancerogenes-dans-l-eau-du-robinet_6043112_3244.html[↩]

- Deverre, 2004, p. 177.[↩]

- On peut considérer comme une victoire cette marginalisation des propriétaires non exploitants à la faveur des rapports de forces issus de la résistance des politiques économiques et sociales ayant suivi la Libération. Le pouvoir propriétaire a toutefois repris du poil de la bête depuis les années 1970 avec l’essor des résidences secondaires (+ 1,4 millions de résidences secondaires entre 1954 et 1975, effet en retour de l’exode et d’un attachement des enfants d’agriculteurs à leur territoire d’origine), l’afforestation propriétaire, et, ces dernières années, le recours aux entreprises de travaux agricoles et l’essor d’une grande agriculture sociétaire.[↩]

- Adapter la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050 : urgence déclarée. Rapport d’information n° 511 de MM. Ronan Dantec et Jean-Yves Roux, fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective, mai 2019. https://www.senat.fr/rap/r18-511/r18-511_mono.html[↩]

- Vincent Devictor, R. Julliard, D. Couvet et F. Jiguet, F., « French birds lag behind climate warming ». Nature Proceedings, 2007, DOI: 10.1038/npre.2007.1275 ; Vincent Devictor et al., « Differences in the climatic debts of birds and butterflies at a continental scale », Nature Climate Change, 2, 2012, 121–124. Voir aussi : https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/comment-oiseaux-sadaptent-climat-qui-change/[↩]

- Deverre, 2004 ; Yannick Sencebe, Florence Pinton, et Pierre Alphandéry. « Le contrôle des terres agricoles en France. Du gouvernement par les pairs à l’action des experts », Sociologie, 4(3), 2013, 251-268. [↩]

- Sencebe, et al, op. cit., 2013. Ainsi en 2011, seul 1 % de la SAU s’échangeait annuellement par le marché.[↩]

- L’Atelier Paysan, Reprendre la terre aux machines. Manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire, Paris, Seuil, 2021, p. 93 et 95.[↩]

- Frédéric Thomas et Christophe Bonneuil, « L’introduction du maïs hybride en France : une technologie fordiste », in Bonneuil C., Denis G. et Mayaud J.-L., dir., Sciences, chercheurs et agriculture. Pour une histoire de la recherche agronomique, Paris, Quae-L’Harmattan, 2008, 155-180 ; Francis Théau, Le maïs et le Béarn de 1045 à 1960, Mémoire de M2, Université de Pau, 2015. [↩]

- Virginie Maris, La Part sauvage du monde. Penser la nature dans l’Anthropocène. Paris, Seuil, 2018 ; Anna L. Tsing, Le Champignon de la fin du monde : sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, Paris, La Découverte, 2017.[↩]

- La notion Gramscienne de « bloc hégémonique », à propos d’une coalition interspecifique déterminant un usage majoritaire post-productiviste d’un territoire a été proposée par Baptiste Morizot, « Nouvelles alliances avec la terre. Une cohabitation diplomatique avec le vivant », Tracés. Revue de sciences humaines, 33/2017, 73-96.[↩]