À propos de : Pierre Charbonnier, Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques, Éditions La Découverte, Paris, 2020.

– Mais « gloire » ne signifie pas « un bel argument pour te clouer le bec », objecta Alice.

– Moi, quand j’emploie un mot, dit Humpty Dumpty avec dédain, il signifie ce que je veux qu’il signifie, ni plus ni moins.

– La question est de savoir si l’on peut faire que les mots signifient autant de choses différentes, dit Alice.

– La question est de savoir qui est le maître, répondit Humpty Dumpty, un point c’est tout.

Lewis Carroll, De l’autre côté du miroir

Dans un contexte où, comme nos sociétés et la biosphère, le sens de la liberté censée être au cœur de la modernité est entré en crise1, la parution d’Abondance et liberté de Pierre Charbonnier semblait être une bonne nouvelle. Vu son ampleur (460 pages), on pouvait espérer une enquête historique fouillée sur les rapports entre l’abondance et la liberté dans la pensée moderne, ainsi qu’une réflexion philosophique à la hauteur de la situation présente. Comment est apparue la focalisation moderne sur « l’abondance » et que faut-il entendre par là ? Quels biais a-t-elle introduits dans l’idéal de liberté et comment ont-ils contribué à nous enfermer dans l’impasse actuelle ? En quel sens entendre cette « autonomie » que tant de contestataires, notamment écologistes, opposent à la conception individuelle et libérale de la liberté qui a contribué à faire le lit de nos « sociétés d’abondance » ?

On voit bien le potentiel révolutionnaire, sur les plans philosophique et politique, d’une enquête sur ces questions – raison pour laquelle Charbonnier n’est pas le premier à y avoir pensé2. Relire l’histoire des idées politiques modernes à la lumière de l’impasse socio-écologique actuelle pourrait permettre de poser les premières pierres d’une philosophie de la liberté susceptible de changer nos aspirations politiques, pour les réajuster aux réalités de la vie sur Terre. Tel est bien l’horizon que se donne Charbonnier. Pour ce faire, il propose un « récit » (p. 11) qui peut être résumé en trois moments : la liberté a scellé un pacte, à l’âge moderne, avec l’abondance ; à l’heure actuelle, ce pacte nous mène vers le chaos climatique ; il faut donc redéfinir la liberté dans le sens de « l’autonomie sans l’abondance » (p. 400).

C’est là l’hypothèse principale de ce livre : abondance et liberté ont longtemps marché main dans la main, la seconde étant considérée comme la capacité à se soustraire aux aléas de la fortune et du manque qui humilient l’humain, mais cette alliance et la trajectoire historique qu’elle dessine se heurtent désormais à une impasse. […] L’impératif théorique et politique du présent consiste donc à réinventer la liberté à l’âge de la crise climatique, c’est-à-dire dans l’anthropocène. Contrairement à ce que l’on entend parfois, il ne s’agit donc pas d’affirmer qu’une liberté infinie dans un monde fini est impossible, mais que celle-ci ne se gagne que dans l’établissement d’une relation socialisatrice et durable avec le monde matériel (p. 21).

Ce récit est séduisant, même si l’on ne voit pas bien ce que peut signifier une « liberté infinie », ni en quoi elle se distinguerait du désir de « liberté absolue, inconditionnée » qui « nous est le plus cher » (p. 18), et dont on avait cru comprendre qu’il fallait s’affranchir. L’auteur ne le précisera pas, mais écartera l’idée de reconstruire l’idéal d’autonomie sous la forme d’une « autolimitation responsable de la société » (p. 347). Déformer pour le congédier le slogan écologiste « une croissance infinie est impossible dans un monde fini », en substituant la liberté à la croissance (à laquelle elle s’est identifiée depuis deux siècles – c’est l’une des thèses du livre), suscite en tout cas l’interrogation. Surtout quand c’est au profit d’une phraséologie dont on ne voit pas bien ce qu’elle signifie concrètement. Et en effet, sur les trois plans qu’il tente d’articuler (la philosophie, l’histoire des idées et la politique), le livre de ce chercheur au CNRS est décevant. Quand on le referme, on n’en ressort pas plus éclairé qu’avant, du moins en matière d’écologie politique et de « réinvention » de la liberté. Comme Charbonnier le dit, son livre est un « long détour historique et conceptuel » (p. 7) dont nous allons voir qu’il nous ramène en conclusion à la case départ.

Ce jugement pourra surprendre le lecteur séduit par un livre qui fourmille de passages étonnants de lucidité et de radicalité, au moins par rapport aux discours académiques qui ont longtemps contribué à désamorcer la critique du monde industriel. Mais dès qu’on prend du recul par rapport au fil du discours, force est de constater que ces passages sont de simples effets d’annonce. En fait, l’architecture argumentative du livre est une machine de guerre contre l’écologie politique3. « Réinventer la liberté » dans le sens de « l’autonomie sans abondance » est ce à quoi s’efforce ce courant d’idées depuis cinquante ans, dans le sillage d’autres penseurs marginalisés par la scolastique industrialiste commune aux libéraux et aux marxistes. Je pense aux « non-conformistes » des années 1930 (notamment Bernard Charbonneau et Jacques Ellul) et à certains représentants des courants anarchistes, socialistes ou républicains. Dans cette tradition de pensée, liberté rime avec frugalité (voir le slogan décroissant « liberté, égalité, frugalité ») et autonomie avec autarcie (André Prudhommeaux4.), autosuffisance (John Seymour) ou autolimitation (André Gorz et Cornelius Castoriadis). Or, le livre ignore toutes ces idées pour conclure qu’il faut arracher l’écologie politique à leur influence. Plus généralement, il occulte tous les penseurs qui, de Jean-Jacques Rousseau à Ivan Illich en passant par Max Weber, ont considéré que le développement économique (« l’abondance ») scellait le tombeau de la liberté. Vu la réception élogieuse du livre par les « médias de référence » (comme Le Monde, Libération ou France culture), il m’a semblé important de le rappeler aux lecteurs qui auraient été abusés par son apparente érudition.

Je vais analyser le livre de Charbonnier de la même manière qu’il aborde les discours qu’il a sélectionnés, comme une série « d’opérations conceptuelles » et « d’interventions théoriques » dans les « controverses » liées à l’écologie politique (p. 28-29). Ces opérations permettront de mieux identifier sa position réelle dans le débat actuel. L’auteur présente d’abord son ouvrage comme une philosophie de la liberté dans ses rapports avec l’abondance et, de manière classique dans la philosophie académique, il recourt à l’histoire des idées comme moyen pour enquêter sur cette problématique, le tout dans le but de politiser la question écologique. Je vais analyser ces trois versants du livre comme trois opérations : un brouillage des notions de liberté et d’abondance, une purge dans l’histoire des idées et une mise au rebut de l’écologie politique, afin d’en neutraliser le potentiel subversif.

Ces trois opérations peuvent être lues comme les trois moments de ce qui constitue l’opération principale du livre, relative à l’usage du terme « autonomie ». On sait que depuis les années 1970, et malgré les tentatives du management pour la récupérer5, cette notion est très valorisée dans les milieux écologistes (et au-delà) comme alternative à la pseudo liberté promise par la « société d’abondance ». Sans jamais discuter cet usage, Charbonnier emploie quant à lui la notion dans un sens large qui la remet sur les rails du grand récit de la conquête moderne de la « liberté illimitée ». C’est que cet Humpty Dumpty de l’écologisme cherche moins à préserver l’habitabilité de notre planète qu’à sauver l’idée de Progrès.

Embrouiller les idées de liberté, d’autonomie et d’abondance

Commençons par souligner, avec Charbonnier, l’intérêt et l’originalité, du moins dans le champ de la philosophie académique, de ce qu’il présente comme sa « thèse principale » : « l’encastrement des aspirations et luttes pour la liberté dans une histoire matérielle » (p. 11). Contre l’idéalisme classique de la philosophie, l’auteur note que « le sens que nous donnons à la liberté, les moyens qui ont été employés pour l’instituer et la préserver ne sont pas des constructions abstraites ou purement discursives, mais les produits d’une histoire matérielle dans laquelle les sols et les sous-sols, les machines, les propriétés du vivant ont fourni des leviers d’action décisifs » (p. 8). C’est évident en ce qui concerne l’essor de la conception moderne dominante de la liberté qui articule les « idéaux d’abondance et d’autonomie » (p. 39). Car si l’autonomie (moderne) suppose l’abondance (industrielle), son histoire dépend d’une histoire matérielle, à la fois économique, technologique et écologique, qui dévoile l’impensé de la plupart des philosophies modernes de la liberté : elles présupposent des conditions matérielles, écologiques et énergétiques qui se révèlent insoutenables. Il est donc pertinent de parcourir à nouveau l’histoire des idéaux modernes de liberté dans une perspective qu’on pourrait dire « matérialiste », mais en un sens écologique ou métabolique.

Le « projet d’autonomie », un fourre-tout conceptuel

D’un philosophe qui se lance dans une enquête historique, on attend qu’il définisse les concepts qu’il emploie – surtout quand il est question d’une notion aussi débattue que celle de liberté. C’est ce que tente de faire Charbonnier dans son premier chapitre, mais il part d’un concept si large de liberté, qui agglomère sans le reconnaître des problématiques si différentes, qu’on ne voit pas bien comment il pourrait guider son enquête. Il prend la liberté au sens du « projet d’autonomie », qu’il définit d’abord ainsi :

Né à l’âge des révolutions du tournant du XIXe siècle, ce projet perpétuellement ajourné et entravé – surtout hors du pôle d’industrialisation occidental – consistait à congédier les autorités arbitraires et à confier au peuple rassemblé le pouvoir de se donner des règles, de tenir le gouvernail de l’histoire et de réaliser la liberté des égaux. C’est en cela d’ailleurs que la notion d’autonomie synthétise et dépasse celles d’émancipation et de liberté, qui ont un sens plus négatif (on s’émancipe de quelque chose) et plus individuel (p. 20-21).

En mettant l’accent sur la dimension politique de la liberté, on a l’impression que Charbonnier emboîte le pas à Castoriadis, auquel il emprunte l’expression « projet d’autonomie » et sa dimension radicalement démocratique (le « peuple rassemblé », la « liberté des égaux »). Plus loin, il fait explicitement référence au philosophe gréco-français en reprenant une autre dimension de son concept d’autonomie, l’idée d’une « auto-institution » de la société (p. 45) qui se résout à ne plus dépendre « d’autorités transcendantes, arbitraires et extérieures – Dieu, le Roi, la Providence » (p. 38).

Il y a toutefois de profondes différences entre le projet d’autonomie de Castoriadis et celui de Charbonnier. Pour Castoriadis, ce projet est lié à la démocratie directe qui est née dans l’antiquité grecque et a ressurgi à divers moments de notre histoire (les communes médiévales, les révolutions du XVIIIe siècle, le mouvement ouvrier). Pour Charbonnier par contre, ce projet est un « héritage des Lumières » (p. 47) qui évoque plutôt le concept de « liberté des modernes », expression qu’il utilise en conclusion pour le désigner (p. 424). Or, ce concept a été forgé au début du XIXe siècle par Benjamin Constant, qui l’opposait à la « liberté des anciens », pour justifier le « gouvernement représentatif » (dans la suite du livre, Charbonnier ne parlera plus jamais de « peuple rassemblé »). Il désigne la conception individuelle, libérale et privée de la liberté que Castoriadis (qui se situerait, dans ce cadre, du côté de la « liberté des anciens ») n’a cessé de dénoncer comme le tombeau de l’autonomie.

Le projet d’autonomie de Charbonnier agrège donc des conceptions de la liberté qui n’ont pas la même origine historique et ont été pensées l’une contre l’autre : la liberté politique et « positive » comme participation directe des citoyens au pouvoir (la « liberté des anciens » que Constant cherchait à discréditer comme anachronique) par opposition à la liberté individuelle et « négative » comme protection des droits par l’État libéral. Au lieu d’expliciter ce grand écart et de montrer comment il croit le résorber, l’auteur se contente d’affirmer que son projet d’autonomie « synthétise et dépasse » ces conceptions opposées.

Charbonnier n’en reste pas à une telle « synthèse ». Un peu plus loin, son « projet d’autonomie » s’enrichit d’une nouvelle dimension : il s’agit que le « corps social » s’affranchisse des servitudes qui le font dépendre des « processus écologiques et évolutifs » (p. 38-39). Cette liberté se jouant sur un plan « matériel » et non « institutionnel », Charbonnier propose, « pour faire avancer la réflexion », de distinguer les « deux idéaux directeurs de la modernité » : l’injonction vers l’abondance et celle vers la liberté, au sens de son projet d’« autonomie individuelle et collective » (p. 40-41).

Ici aussi, Charbonnier reprend sans le dire une analyse de Castoriadis. Pour cet auteur qu’on peut associer à l’écologie politique6, l’imaginaire moderne est clivé entre le projet d’autonomie politique et intellectuelle hérité de l’antiquité grecque (qui nous a légué la démocratie radicale et la philosophie), et « la quête illimitée de la “maîtrise rationnelle”7 » qui caractérise le capitalisme. Or, cette quête n’est qu’une autre manière de désigner ce que Charbonnier appelle confusément « l’abondance ». Mais alors que, pour Charbonnier, l’abondance a été la condition de l’autonomie pendant deux siècles, Castoriadis estime que « l’expansion illimitée de la maîtrise rationnelle ne peut que supprimer l’autonomie8 ».

Malgré ces recoupements et ces divergences, Charbonnier n’estime pas nécessaire de discuter ce philosophe important pour le thème de son livre. Il se contente de justifier sa distinction en affirmant que l’idéal d’abondance est, par rapport à la quête de liberté, à la fois « analytiquement hétérogène (parce que leurs contenus propres sont distincts) et historiquement indissociable (parce que l’une et l’autre sont contemporains) » (p. 48). Mais à partir du chapitre 4, ces deux idéaux fusionnent à nouveau dans le concept d’« autonomie-extraction » comme synthèse entre l’idéal moderne de liberté et le rêve d’abondance.

Questions de méthode : synthèses spéculatives et concepts historiques

Avant d’examiner la manière dont Charbonnier conçoit l’abondance, ce second idéal moderne ou ce second pôle (matériel) de l’idéal moderne d’autonomie (ce point ne sera jamais clarifié), cette hésitation invite à faire une pause épistémologique et méthodologique. Si l’auteur laisse entendre que cette distinction est réelle, il ne fait pas de doute qu’elle est en fait analytique, d’où ses hésitations : c’est lui qui l’introduit, en raison de la problématique qui le guide, dans le vaste complexe des idées modernes sur la liberté – un autre questionnement l’aurait conduit à repérer d’autres dualismes dans ce complexe où se mêlent une foule de conceptions historiquement et analytiquement hétérogènes. Ce geste analytique est bienvenu car il devenait urgent de commencer à démêler, enfin, la pelote historique des conceptions de la liberté à l’âge moderne. Mais pourquoi n’était-il pas possible d’en faire autant avec les autres dimensions amalgamées dans le « projet d’autonomie », elles aussi « analytiquement hétérogènes » bien qu’« historiquement indissociables » (ou plutôt concomitantes) ?

L’auteur a bien sûr le droit de se construire une philosophie syncrétique de la liberté qui cherche le juste équilibre entre des exigences différentes et en partie divergentes. Mais la question est de savoir si une telle synthèse spéculative peut guider une enquête historique. Et la réponse est non, ne serait-ce que parce qu’elle mélange des éléments d’origines historiques différentes. Dès lors, il n’y a aucun sens à arguer que le projet d’autonomie serait indissociable parce que contemporain de l’idéal d’abondance (p. 48) : le premier étant une synthèse d’éléments anciens et modernes, on peut dire qu’il est contemporain de toutes les idées antiques et modernes, si contradictoires soient-elles.

Quand on se lance dans une enquête historique sur l’idéal moderne de liberté, la première chose à faire serait de reconnaître qu’un tel objet n’est pas donné tel quel (au singulier) dans le matériau empirique. Ce qu’on y observe, c’est une diversité d’aspirations à la liberté qui se jouent sur des plans différents et sont parfois opposées. Charbonnier aurait donc dû démêler la liberté moderne en ses diverses acceptions, puis préciser sa problématique en se concentrant sur des aspects spécifiquement modernes, dont on peut alors se demander s’ils ne seraient pas historiquement indissociables. Par exemple, il aurait pu examiner le lien entre l’inviolabilité de la vie privée (une dimension cruciale de la liberté moderne, à peine évoquée dans le livre) et le fantasme d’arrachement à la nature (qu’il rebaptise autonomie-extraction), lui aussi d’origine moderne et libéral. À défaut d’avoir fait ce travail d’analyse, il se retrouve avec, d’un côté, une pelote mélangeant des éléments modernes et anciens (le « projet d’autonomie ») et, de l’autre, un fil qui en a été extrait (l’abondance). D’un chapitre à l’autre, ce dernier est alors mis en rapport avec des aspects distincts de « la liberté moderne » : l’autogouvernement (p. 150), la « démocratisation de la société » (p. 159), la « lutte contre tout pouvoir contraignant » (p. 294), l’« accroissement […] des possibilités matérielles » (p. 315), et nous en verrons d’autres. La pensée n’avance donc pas, ou seulement en passant du coq à l’âne.

Ce problème tient au fond à ce que Charbonnier, malgré les distances qu’il prend verbalement avec le discours moderniste (voir p. 25 ou 404), ne fait que reconduire le grand récit de la « liberté des modernes », c’est-à-dire du Progrès, selon lequel la modernité constituerait l’avènement de la liberté. Comme si les peuples prémodernes n’avaient connu que des bribes de liberté par rapport à « l’émancipation radicale qui nous caractérise, nous, modernes » (p. 357) ! Et comme si la modernité ne reposait pas sur une extension inouïe de la domination. De ce point de vue, on ne peut être que surpris de voir notre philosophe découvrir à la fin du livre que « le projet d’autonomie existe au-delà de la modernité » (p. 384). Sur la base de certains anthropologues et d’historiens du courant postcolonial, il le repère chez les paysans indiens en lutte contre l’oppression coloniale ou chez les peuples amérindiens qui se régissent eux-mêmes (p. 370). Bien sûr, l’autonomie en question n’a plus grand-chose de la synthèse de Charbonnier : elle n’a plus à voir qu’avec l’idée d’autogouvernement, si du moins on la prend au sens de la démocratie directe qui, on l’a dit, disparaît du livre aussitôt après avoir été évoquée dans la définition initiale. Pour atténuer la contradiction, il précise prendre l’autonomie au sens d’une « ambition plus universelle d’autopréservation » (p. 371). Mais cette nouvelle détermination, qu’il rajoute après coup à sa soupe initiale, vide son « projet d’autonomie » de toute sa substance humaine et historique : ainsi redéfinie, l’autonomie peut être associée au vivant lui-même, qui obéit entre autres à une logique d’autoconservation.

L’abondance, une notion qui ne va pas de soi

Si l’analyse de l’idée de liberté est insatisfaisante, le concept d’abondance ne fait pas l’objet du moindre travail de définition ou de problématisation philosophique et historique, comme s’il allait de soi. À défaut, il est d’emblée enchâssé dans un récit qui l’identifie à la croissance et au développement comme « amélioration progressive et continue des conditions d’existence9 ». On reconnaît le grand récit du Progrès comme dépassement de la pénurie : il y aurait un avant et un après de « l’abondance », car avant la révolution industrielle, « l’horizon était bouché par le manque perpétuel, par la pression constante des besoins » (p. 41).

Ce récit et ce concept posent pourtant de nombreuses questions. Que signifie « l’abondance » dans un monde où il y a tant de misère – il y en avait beaucoup au XIXe siècle, à cause du capitalisme, et il y en a de plus en plus aujourd’hui, notamment en raison des effets écologiques de son développement (raréfaction de ressources vitales comme l’eau, l’air ou la terre non contaminés) ? Avant la révolution industrielle, le « manque perpétuel » bouchait-il l’horizon de toutes les nations et de toutes les classes, ou seulement de certaines, et pourquoi ? Les ouvriers qui brisaient des machines, les paysans qui réclamaient des terres ou les riverains des sites industriels se battaient-ils pour « l’abondance » ou pour autre chose, comme l’égalité sociale, le libre accès aux moyens de subsistance et la possibilité de continuer à vivre dans un monde non toxique10 ? Mais alors, quels groupes sociaux portaient l’idéal d’abondance ? S’il semble étroitement lié, comme le suggère l’étude de Charbonnier, à la bourgeoisie, comment cet idéal s’est-il diffusé dans les autres classes sociales, notamment à partir de la Seconde Guerre mondiale ? Cette conversion s’est-elle faite spontanément ou y a-t-il eu « forçage » politique, notamment par les moyens de communication de masse ?

À défaut de se poser ces questions, Charbonnier aurait pu s’inspirer d’un ouvrage de référence sur l’idée que la croissance conduirait à « l’abondance » : Le développement. Histoire d’une croyance occidentale, de Gilbert Rist11. Mais il ne le mentionne pas. En revanche, il cite en passant un autre classique sur ce thème : Âge de pierre, âge d’abondance, de l’anthropologue Marshall Sahlins. Mais Charbonnier n’en retient pas le propos central : pour le sens commun, l’abondance désigne la satisfaction aisée de tous les besoins et on peut l’atteindre de deux manières, « en produisant beaucoup ou bien en désirant peu », c’est-à-dire par la croissance ou la sobriété12. Cette analyse lui aurait permis de problématiser la notion d’abondance en distinguant l’abondance au sens ordinaire de la suffisance (ni pénurie, ni surabondance), de l’abondance au sens contemporain de la société d’abondance, c’est-à-dire de la consommation de masse que permet et nécessite la croissance. Sur cette base, Charbonnier aurait pu rendre compatibles deux thèses qui sont au cœur de son propos, mais tirent dans des sens opposés : 1) la liberté suppose l’abondance (ici au sens de la suffisance – difficile en effet d’imaginer une société libre pérenne dans un monde où règne la pénurie) et 2) l’abondance est insoutenable (cette fois au sens de la croissance). À défaut, il ne fera que s’enfoncer dans cette contradiction au lieu de sortir de l’impasse qu’il a diagnostiquée.

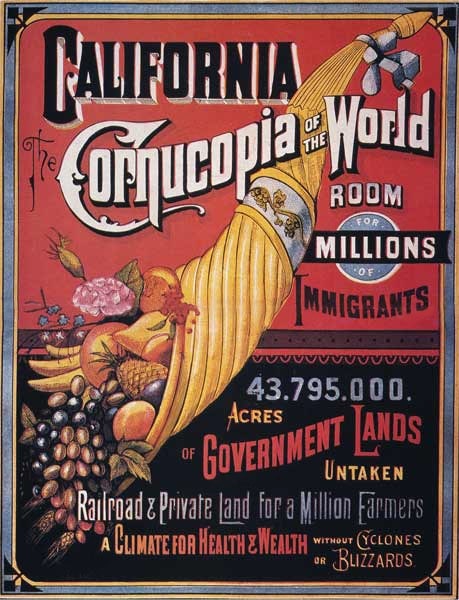

Si les analyses de Sahlins ont le mérite de remettre en question les préjugés occidentaux sur la « pénurie primitive » et « l’abondance moderne », elles risquent toutefois d’alimenter un primitivisme politiquement impuissant. Pour éviter un tel biais, il suffit d’historiciser la notion d’abondance à partir d’une remarque toute simple : ce qui sort de la corne d’abondance dans les imaginaires préindustriels, ce sont des denrées alimentaires (fruits, lait, miel, etc.). Jusqu’au XIXe siècle, l’abondance, c’est en effet la suffisance en céréales, c’est-à-dire la sécurité alimentaire. Par contre, l’abondance industrielle dont parle Charbonnier désigne avant tout la pléthore énergétique, c’est-à-dire la profusion en charbon, pétrole puis uranium. C’est seulement elle qui donne sens à la notion de « société d’abondance », car tout le monde n’y jouit pas de la sécurité alimentaire. Mais même celles et ceux qui n’en bénéficient pas (comme ces « Gilets jaunes » qui sautent des repas) participent bon gré mal gré de l’abondance énergétique, ne serait-ce que parce que les maigres (et malsaines) calories alimentaires que la société industrielle leur concède supposent, pour être produites et acheminées vers eux, des quantités insoutenables de calories fossiles.

Autrement dit, dans la « société d’abondance », le second terme désigne avant tout les émissions pléthoriques de CO2 (et de particules radioactives). Ce n’est pas pour rien que le symbole de la « société d’abondance », c’est-à-dire de la société industrielle qui a engendré la consommation de masse, a longtemps été les cheminées d’usine, puis les réacteurs nucléaires. Ce qui sort de la corne d’abondance industrielle, ce sont des aliments toxiques, des véhicules polluants et des gadgets électroniques, ainsi que les émissions que leur production et leur usage génèrent – et les pathologies associées. Pour le résumer en une image métonymique de la marchandise-reine de nos sociétés, la voiture, symbole de la « liberté » revue et corrigée par l’industrialisme triomphant : la corne d’abondance s’est transformée au XXe siècle en un pot d’échappement. Il est aberrant qu’un chercheur qui tend à réduire la problématique écologique à la question climatique (voir notamment p. 391-396) ne l’ait pas noté.

Une autre manière de problématiser la notion d’abondance aurait été de se pencher sur son opposé, la rareté – c’est le b.a.-ba de la méthodologie philosophique. S’il avait lu l’œuvre « toute entière » d’Ivan Illich, comme il le laisse entendre au seul moment où il évoque dans une note cet auteur majeur de l’écologie politique (p. 408), il aurait pu s’inspirer (ou du moins discuter) sa critique de l’idée que les populations intégrées à la société de consommation jouiraient de « l’abondance ». Comme chacun de nous (je suppose que la majorité des lecteurs de ce compte rendu, comme Charbonnier et moi-même, font partie de ces populations) peut le voir en soi et autour de soi, nous avons toujours de nouveaux besoins à satisfaire, et c’est plutôt, pour reprendre un terme cher à Illich, la « frustration » qui croît : il nous manque toujours quelque chose, un nouvel outil (la technologie dernier cri), plus d’argent et surtout du temps – donc de nouvelles technologies, plus performantes, pour en gagner. Car le progrès industriel repose sur le développement de nouveaux besoins. Voilà pourquoi l’œuvre d’Illich est centrée sur une histoire culturelle de la rareté qui part du fait historique que la lutte contre la pénurie et la pauvreté n’est devenue une obsession que dans les sociétés occidentales (et occidentalisées) modernes, et tout particulièrement dans la science qui les domine, l’économie13. Mais l’écologisme de Charbonnier ignore autant la critique de l’industrialisme (et l’historiographie critique de l’industrialisation) que la mise en question de l’économisme.

On le voit, le concept d’abondance n’a rien d’évident. On peut le prendre au moins en trois sens : l’abondance-suffisance (conception que l’on peut associer au bon sens populaire et aux antiques sagesses), l’abondance-opulence (le faste auquel aspirent en général les oligarchies) et l’abondance-croissance (conception capitaliste et moderne qui permet à la fois l’opulence indécente des « ultra-riches » et la « pauvreté modernisée14 », pour reprendre une autre notion d’Illich, des consommateurs les plus démunis). En réduisant l’idéal d’abondance à la croissance tout en continuant à utiliser la première catégorie, Charbonnier embrouille les esprits en associant à l’industrialisation l’idée d’une fin de la pénurie. Ce faisant, il ne fait que réactualiser le discours pro-occidental sur « l’abondance » datant de la Guerre froide.

Purger l’histoire des idées politiques

Compte tenu du flou des concepts de Charbonnier, presque toutes les idées politiques (« n’importe quelle doctrine sociale ») et tous les auteurs modernes pouvaient être convoqués par son « histoire environnementale des idées » (p. 28-30). Il devait donc faire un tri. C’est ce qu’il a fait, heureusement pour le lecteur, mais nulle part il n’explique selon quels critères. Sa sélection semble de prime abord arbitraire. Dès que l’on se penche sur elle, on voit toutefois qu’elle n’obéit pas au hasard : en fait, elle exclut systématiquement les penseurs de l’autonomie qui ne défendaient pas le « rêve industriel de l’abondance » (p. 42), voire dénonçaient la croissance comme incompatible avec la liberté. Cette opération commence par la non prise en compte de ce qui a précédé le pacte moderne entre autonomie et croissance.

Un préalable occulté : le pacte antique entre la liberté et la frugalité

Ce qui étonne dans son histoire, c’est que l’auteur la commence sans esquisser le paysage intellectuel qui l’a précédé. Ce passage presque obligé aurait pourtant été doublement utile, d’abord pour mettre en évidence en quoi l’alliance entre l’autonomie et « l’abondance » serait spécifiquement moderne, ensuite parce que, quand on veut sortir d’une impasse, il ne semble pas superflu de regarder sur quelle voie on se trouvait avant de s’y engager. L’auteur s’y refuse en prétextant un souci de concision (p. 46). En ce qui concerne son « projet d’autonomie », on peut le comprendre : vu toutes les strates que son concept « synthétise », sa généalogie se perdrait à l’infini. Mais « l’idéal d’abondance » aurait pu faire l’objet d’une généalogie succincte, ne serait-ce que pour expliciter en quoi ce « rêve cornucopien » (l’auteur recourt à cet anglicisme à la mode, dérivé du terme latin désignant la corne d’abondance) serait spécifiquement moderne. Les mythes de la cornu copiae, du jardin d’Éden ou de l’âge d’or ne sont-ils pas vieux comme Mathusalem ? Dès lors, qu’est-ce qui caractérise l’idéal moderne d’abondance et justifie de dire qu’il date du XVIIIe siècle, sauf l’argument d’autorité consistant à renvoyer à un article sans avancer les raisons que son auteur mobilise en faveur de cette thèse contrefactuelle15 ?

Sans sortir de la pensée occidentale classique sur laquelle son livre est centré, Charbonnier aurait pu dégager la spécificité de la pensée moderne, dans sa focalisation sur l’abondance, en la faisant contraster avec la philosophie antique. Il aurait pu alors soulever une question intéressante. Les penseurs grecs et romains associaient l’autonomie à l’autarcie. Même quand leurs sociétés se sont lancées dans des dynamiques d’expansion impériale qui évoquent celle de l’Europe moderne, et face à des élites politico-économiques en quête d’abondance ou plutôt d’opulence (que l’on pense à la pratique de l’orgie sous l’Empire romain), ils ont maintenu l’idéal d’autosuffisance et de frugalité (je pense notamment aux stoïciens et aux épicuriens). Par contre, les intellectuels modernes se sont mis, pour une large part, au service de la quête d’abondance (au sens de la croissance) portée par l’oligarchie économico-politique de leur temps. Se demander pourquoi ne semble pas superflu dans un essai qui examine, en réalité, les idées politiques portées par les élites académiques modernes.

Une opération de nettoyage dans l’histoire moderne des idées politiques

Si Charbonnier ne procède pas à de telles clarifications, c’est que son propos vise à occulter l’existence des conceptions de la liberté qui ne sont pas arrimées au rêve d’abondance : pour lui, il est hors de question de « renouer avec une immémoriale sobriété heureuse » (p. 422). C’est ce que montre la réécriture de l’histoire des idées politiques à laquelle il procède sans le dire, et qui s’apparente à une purge drastique.

Prenons l’exemple du chapitre sur le XVIIIe siècle – le moment où se noue, selon Charbonnier, le pacte entre l’autonomie et l’abondance. Il y analyse les physiocrates français, puis les Lumières écossaises (Adam Smith) et finit avec un représentant de l’idéalisme allemand (Fichte). Mais pourquoi n’aborde-t-il pas les Lumières françaises qui ont critiqué le pacte libéral en intervenant dans la controverse cruciale de cette époque, relative à l’essor du luxe et du commerce ? Je pense notamment à Rousseau, dont on ne saurait sous-estimer l’influence en ce qui concerne l’idéal moderne d’autonomie politique16. Mais on pourrait aussi évoquer Diderot qui a dénoncé la quête d’opulence en l’articulant à la violence coloniale européenne17. Rousseau devrait d’autant plus être mobilisé par Charbonnier qu’il thématisait les conditions matérielles, notamment en termes d’extension territoriale, de son idéal d’autonomie. S’il n’est mentionné qu’en passant, c’est sans doute parce que l’auteur du Contrat social et des deux Discours ne défendait ni l’essor commercial, ni la représentation politique, ni le progrès technique et scientifique, ce qui dérange le propos de Charbonnier.

Autre exemple de « tri sélectif » (pour reprendre un pléonasme typique de l’écologisme d’État que le livre ne critique jamais), le traitement que Charbonnier fait subir au socialisme. Après avoir réussi à le définir sans faire référence à la critique du capitalisme (voir p. 164-165), il expurge ce courant d’idées de toute critique des moyens de production industriels, c’est-à-dire des machines (dont il avait prétendu p. 40, de manière orwellienne, qu’elles n’ont « jamais pénétré les catégories politiques au point de nous rendre suffisamment sensibles aux problèmes politiques qu’elles posent »). Certes, cette critique n’a pas dominé la vaste nébuleuse du socialisme, mais elle l’a toujours traversé, suscitant un débat permanent pour savoir s’il est possible, et dans quelle mesure, de se réapproprier les moyens de production industriels, ou bien s’il faut s’en passer. On retrouve cette controverse même chez Marx où la description de la manière dont le machinisme brise les humains côtoie l’appel (qui deviendra un dogme central du marxisme) à ne pas s’en prendre aux machines, mais aux rapports de propriété qui les rendent si calamiteuses. Parmi les socialistes qui ont dénoncé le monde industriel du machinisme et qui, vu son lien au saccage du vivant, sont souvent convoqués comme des écologistes avant l’heure, on pourrait citer (entre autres) William Morris, grand défenseur de l’artisanat, Gustav Landauer dont l’Appel au socialisme trouve des échos à Notre-Dame-des-Landes18, Dwight Macdonald ou encore George Orwell. Mais l’occultation la plus grave est sans doute celle de Simone Weil dans la mesure où ses Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale (1934) proposent une conception matérialiste de la liberté qui dénonce le fantasme marxiste de « dépassement de la nécessité », c’est-à-dire de conquête de « l’abondance » industrielle19.

Prenons un dernier exemple : à la fin de son chapitre sur le socialisme, Charbonnier propose de « lire Durkheim, et plus largement le régime de connaissance sociologique, comme un dispositif tributaire de l’économie industrielle », raison pour laquelle il parle de carbon sociology (p. 186). C’est un truisme, la sociologie étant contemporaine de l’avènement des sociétés industrielles qu’elle a mis au cœur de ses préoccupations. Mais pourquoi choisir Durkheim dont le sociocentrisme contredit la réflexivité matérielle dont Charbonnier prétend faire l’histoire (p. 184) ? Il se justifie en mettant en avant son analyse (très convenue) du « déclassement des plaisirs » à mesure qu’ils se multiplient : au-delà d’un certain seuil, la consommation procure de moins en moins de satisfaction. Charbonnier y voit la formulation sociologique de « la tension entre l’abondance et l’idéal d’émancipation collective », assimilé cette fois au bonheur (p. 189-192) – décidément, son fourre-tout conceptuel n’a aucune limite.

Pourquoi ne pas avoir aussi convoqué Weber, quant à lui sensible aux conditions matérielles de l’autonomie, qu’il reliait au fait de disposer des moyens d’exercer ses activités ? Dans un livre classique que Charbonnier mentionne, il déclarait à la même époque que le « soucis des biens extérieurs » (c’est-à-dire la quête d’abondance) est devenu une sorte de « cage d’acier », et que la « machinerie » économique moderne détermine le « style de vie de tous les individus » qui y naissent, et le fera peut-être « jusqu’à ce que le dernier quintal de carburant fossile soit consumé ». En matière de carbon sociology des tensions entre l’abondance industrielle et la liberté, difficile de faire mieux. Mais Charbonnier n’en parle pas, pour une raison évidente : pour lui comme pour Durkheim, industrie rime avec démocratie (p. 195). En revanche, Weber estime « parfaitement ridicule » de penser que le capitalisme industriel présente une « affinité élective avec la “démocratie” ou même avec la liberté (en quelque sens que ce soit), alors que la seule question qui se pose est de savoir comment, sous sa domination, toutes ces choses seront à la longue possibles »20.

Un biais académique dans la conception de la liberté

On peut repérer un dernier biais dans la manière dont Charbonnier a sélectionné les idées politiques qui forment la trame de son histoire : elles émanent presque toutes d’auteurs issus et/ou membres du monde académique (à l’exception de Proudhon), ou que ce dernier a érigés en « classiques », c’est-à-dire que l’establishment intellectuel a reconnu dignes d’être discutés. Pourtant, les idées qui importent politiquement ne sont pas tant celles qui sont professées dans les salles de cours que celles qui sont débattues dans l’espace public. Et elles proviennent rarement, surtout quand elles contestent l’ordre établi, du monde académique qui met en général des décennies à s’y intéresser (comme le montre l’histoire des idées socialistes et écologistes). Ce biais, classique de la part d’un auteur aussi académique que Charbonnier, n’est pourtant pas neutre si on le rapporte à son thème, le lien entre la liberté et l’abondance. Car comme il le remarque en introduction, le « problème auquel on fait face » est « qu’il est possible, pour certains du moins, de vivre mieux dans un monde qui se dégrade » (p. 12). Autrement dit, l’appartenance sociale et les opportunités matérielles qu’elle conditionne biaisent la manière de considérer le saccage en cours, puisque les groupes qui en profitent et en tirent profit (Charbonnier évoque les classes moyennes) seront plus enclins à le relativiser au regard de la « liberté » et de l’« abondance » dont ils estiment jouir grâce à lui.

Par la suite, il ne sera toutefois plus question du conditionnement social des idées relatives à l’usage du monde, comme si tous les groupes sociaux avaient les mêmes conceptions en la matière. Comme si, notamment, la position sociale de l’intelligentsia n’induisait pas une vision particulière de la liberté, dans ses rapports à « l’abondance » : la conscience de faire partie d’une minorité privilégiée et l’ancrage « humaniste » ne poussent-elles pas les penseurs professionnels à faire dépendre la liberté de la croissance censée généraliser l’aisance dont ils bénéficient ? Au-delà des intellectuels, cette conscience plus ou moins obscure ne caractérise-t-elle pas une bonne partie des classes moyennes et supérieures ?

Au lieu de ce genre d’analyses sociohistoriques différenciées, telles qu’on en trouve par exemple chez Gérard Noiriel (un historien qui fait preuve de réflexivité sur les préjugés des intellectuels21.), Charbonnier a tendance, dans les récits qu’il construit, à homogénéiser les populations occidentales en recourant à un « nous » dont les contours ne sont jamais précisés (voir par exemple p. 15-16). En effet, le livre s’effondrerait s’il s’avérait que le pacte entre l’autonomie et l’abondance, même s’il a fini par devenir hégémonique dans nos sociétés de consommation, était à l’origine lié à des acteurs bien précis : les classes bourgeoises qui ont porté l’essor du capitalisme, de l’État et de la technoscience modernes, et avaient donc intérêt à associer croissance et liberté. En évacuant ainsi l’histoire sociale des idées relatives à l’usage du monde, Charbonnier retombe dans les pires biais du grand récit de la « liberté des modernes », tels qu’on les voyait chez Constant : ce dernier présentait l’histoire de la liberté comme une évolution unilinéaire en occultant le fait qu’à toutes les époques, le concept de liberté a été un champ de bataille sociopolitique. C’est-à-dire a été investi par les groupes sociaux en lutte avec des contenus divergents reflétant en partie leur position sociale22.

Faire table rase de l’écologie politique

On en arrive au but que se donne Charbonnier : « contribuer à la politisation du problème écologique » (p. 11). Autrement dit, il semble inscrire son livre dans le prolongement de ce qu’on appelle « l’écologie politique ». Quand il mentionne les auteurs associés à ce courant d’idées, il les relègue pourtant à de simples mentions en notes de bas de page. Dès lors qu’un auteur se propose d’apporter sa pierre à un débat, on s’attend quand même à ce qu’il tienne compte des interventions précédentes et les discute pour faire ressortir, le cas échéant, l’originalité de son propos. Charbonnier n’en a cure et il ne faut pas s’étonner que sa contribution s’avère nulle et même négative, à rebours de l’intention affichée.

Qu’est-ce que l’écologie politique ?

Contrairement à l’environnementalisme qui veut protéger la nature sans estimer qu’il faille remettre en cause l’organisation de nos sociétés, l’écologie politique porte une exigence de transformation sociale, économique et politique. Mais au-delà de cette démarcation bien claire, cette catégorie désigne une mouvance hétérogène et pétrie de contradictions. L’une des plus remarquables est que bien des auteurs qui y sont classés ne se sont pas définis comme « écologistes », voire ont vertement critiqué l’écologie – la science écologique autant que l’écologie politique23. En réalité, ils étaient moins préoccupés par la défense de la nature que par l’avènement du monde industriel, qui leur semblait destructeur sur tous les plans : pour la nature comme pour les humains, leurs formes de vie et leurs aspirations à la liberté. Ou plutôt, ils ne dissociaient jamais ces deux questions.

Prenons l’exemple de Bernard Charbonneau, toujours ignoré par le monde académique, mais redécouvert comme un auteur visionnaire par les partisans actuels de l’écologie politique24. Au fond de son œuvre, il y a moins « l’amour de la nature », sentiment romantique qui fait selon lui le jeu de sa destruction25, que celui de la liberté – mais d’une liberté incarnée, donc terrestre et limitée26. Ce qui permet de le classer aux côtés d’Illich, Bookchin et Gorz, c’est que ces derniers défendaient aussi la liberté contre l’empiètement des mégastructures sociotechniques qui dominent le monde moderne. Les titres de leurs ouvrages ne laissent planer aucun doute : respectivement, Je fus. Essai sur la liberté, Libérer l’avenir, L’écologie de la liberté et Écologie et liberté. Charbonnier ne cite aucun de ces ouvrages.

Certes, tous ces auteurs ont des idées propres de la liberté, mais elles se démarquent de la conception spécifiquement moderne, dont le libéralisme a été l’un des vecteurs les plus précoces, centrée sur l’arrachement à la nature et l’élargissement des possibles (pour reprendre certaines dimensions du « projet d’autonomie » de Charbonnier). Car cette représentation « supermercadienne » de la liberté, selon laquelle cette dernière s’accroît avec l’éventail des choix (on serait plus « libre » dans un supermarché que dans une épicerie de quartier…), se paye par le saccage industriel du monde réel.

Ces auteurs ont une autre caractéristique en commun : en général, ils n’ont pas fait carrière dans le monde académique et/ou ont été ostracisés par lui27. Ils ne se posaient pas en « spécialistes », avec tout ce que cela peut entraîner d’enfermement dans une discipline et le jargon qui va avec, mais plutôt en « humanistes touche-à-tout » qui se préoccupaient du monde et de l’usage que nous en faisons. Car l’écologie politique, ce n’est pas seulement un ensemble d’idées, mais aussi de pratiques et, surtout, de combats dont les matrices historiques sont la contestation de l’agriculture industrielle et, surtout, la lutte contre le grand projet technoscientifique de la seconde moitié du XXe siècle : le nucléaire civil et militaire. Quoi qu’on pense de ce que sont devenues ces organisations, Greenpeace a été créée en 1971 contre les essais atomiques, et Les amis de la terre (fondée en 1969) organisent en 1971 la première manifestation mondiale contre les centrales nucléaires. En France, la critique de l’atome a été centrale dans les premières revues écologistes comme Survivre (et vivre) et La gueule ouverte.

Un « néosocialisme verdi » qui ignore l’écologie sociale et l’écosocialisme

Charbonnier ne discute aucun de ces auteurs, même ceux qui, il y a plus de quarante ans, défendaient déjà des thèses semblables aux siennes. Prenons un exemple : il part de l’idée diffuse, mais non moins radicale (au sens où elle va à la racine du problème), que la question écologique, loin de s’opposer à la question sociale, en est le prolongement (comme le disent tant de militants depuis 2018 : « fin du monde, fin du mois, même combat ! »). C’était aussi le propos de l’écologie sociale de Murray Bookchin. L’honnêteté intellectuelle consisterait à le rappeler et, quitte à reprendre cette thèse, à discuter cet auteur pour montrer en quoi sa pensée mériterait d’être approfondie ou critiquée. Mais Charbonnier ne mentionne jamais Bookchin, malgré la proximité de sa pensée avec les intentions qu’il affiche : lui aussi cherchait à politiser l’écologie et défendait une vision de la liberté attentive à ses conditions matérielles ; lui aussi le faisait en progressiste qui réinscrivait l’écologie dans l’histoire des luttes sociales et dénonçait les mythifications de la « nature » ; et lui aussi remettait en question les hiérarchies ontologiques qui sont constitutives du rapport moderne au monde et conduisent à penser que les humains seraient supérieurs aux « non-humains » et mériteraient de les dominer. Pour quelles raisons Charbonnier n’en parle-t-il pas ? Compte tenu de son tropisme anglo-saxon, il est impossible qu’il ignore l’un des premiers avocats de la politisation de l’écologie aux États-Unis. Soit il estime que Bookchin, qui n’était pas universitaire, n’a de ce fait pas voix au chapitre. Soit il passe sous silence son travail pour faire croire qu’il est novateur et/ou éviter d’avoir à entrer dans le débat posé par son écologie sociale et son municipalisme libertaire : combattre le ravage écologique suppose de marginaliser les grandes structures institutionnelles de la domination moderne, les États et les entreprises, au profit d’une relocalisation communautaire du pouvoir et de la production.

Autre exemple : Charbonnier défend un renouveau du socialisme qui intégrerait la question écologique. D’où le reproche de son ami Baptiste Morizot de « kidnapper » la notion d’écologie pour défendre un « néosocialisme durable » ou « verdi »28. Pour autant, Charbonnier n’évoque jamais l’écosocialisme pour faire comprendre à son lecteur s’il apporte vraiment quelque chose, et quoi, à cette mouvance incarnée en France par Michaël Löwy.

La critique de l’écologie politique : il n’y a pas de concept d’autonomie sans abondance

Si les auteurs associés à l’écologie politique ne sont jamais discutés, même quand Charbonnier ne fait qu’enfoncer les portes qu’ils avaient déjà ouvertes, c’est que son propos est de les refermer. Il ne cherche pas à enrichir ce courant d’idées, mais à l’éclipser. Il s’en justifie en conclusion, après l’avoir réduit aux marxistes hétérodoxes qui vont de « l’École de Francfort jusqu’à Marcuse et André Gorz » : « Dans le passé, l’écologie politique s’est essentiellement formulée comme une critique […] de la confiscation du sens du progrès par des dispositifs techniques et économiques autonomes et aveugles, dont il fallait dénoncer le pouvoir aliénant. » (p. 423) Après s’être distancié de son « hypothèse fondamentale », à savoir l’idée que « l’abolition des structures de l’aliénation […] permettrait de reconquérir une humanité libre par essence » (p. 424), Charbonnier dénonce autre chose que cette supposée « essentialisation » de la liberté humaine qui traverserait « l’écologie politique » :

Annuler d’un même geste les deux grandes exploitations [capitaliste et technoscientifique] qui définissent l’âge industriel constituait évidemment un objectif louable. Mais le problème est que ce pari ne résiste pas à l’analyse : nous ne disposons en effet d’aucun concept d’autonomie qui ne soit véritablement étranger aux mécanismes de l’abondance (p. 424).

Ce passage conclusif est éminemment confus et/ou malhonnête sur le plan intellectuel. Levons-en les ambiguïtés. Il articule au fond deux propositions : 1) on ne peut pas dépasser l’exploitation industrielle car 2) on ne dispose d’aucun concept d’autonomie sans abondance.

Compte tenu du contenu des derniers chapitres sur lequel nous allons revenir, j’y ai vu d’abord une contradiction flagrante avec les promesses initiales du livre. Au fond, il n’y aurait pas vraiment d’autonomie possible sans abondance, et il faudrait prendre l’expression « réinventer la liberté » au sens de « réinventer l’eau tiède » : il s’agit de relancer, quitte à y mettre quelques bémols, la conception moderne conditionnant la liberté par le progrès, c’est-à-dire de refonder le « pacte libéral » ou, ce qui revient au même programme industrialiste, le pacte léniniste entre « les soviets et l’électricité ». Deux éléments invitent à cette interprétation : d’une part, la concession initiale que l’objectif est « évidemment louable » (habile manière de laisser entendre que Charbonnier le partagerait s’il était réaliste) ; d’autre part, la contre-attaque disant qu’il représente un objectif inatteignable (que pourrait signifier d’autre un « pari qui ne résiste pas à l’analyse » ?). On est donc dans le champ d’un questionnement pratique sur ce qu’il est, ou non, possible de faire. Dans ce cas, la seconde proposition signifie qu’il n’y a pas d’alternative possible, donc pas de sortie de l’impasse diagnostiquée au début – ce qui permettrait de comprendre la référence initiale à la « liberté illimitée ». Il s’agirait juste d’aménager cette impasse à la marge, pour la rendre un tant soit peu « durable » (peut-être grâce aux énergies prétendument « renouvelables » ?).

Toutefois, l’incohérence avec l’invitation à nous départir du rêve d’abondance est si grossière qu’il faut sans doute lire la seconde proposition autrement, non pas au sens d’une impossibilité pratique, mais d’un vide théorique que Charbonnier prétendrait combler : il faudrait mettre au rebut le projet de l’écologie politique de dépasser l’exploitation industrielle parce que ce courant de pensée, pas plus que le reste de l’histoire des idées, n’aurait proposé de concept d’autonomie sans abondance. Le problème est que cette proposition, comme nous l’avons vu, est tout simplement fausse29. Elle ne peut sembler crédible qu’à celles et ceux qui ignorent l’écologie politique et sa quête de formes de liberté ne supposant pas l’« abondance » industrielle, ainsi que les débats philosophico-politiques sur les liens entre la liberté et la frugalité depuis l’Antiquité. Dans cette interprétation, le livre gagne toutefois en cohérence. La boucle est bouclée : une fois occultées toutes les conceptions de la liberté qui ne sont pas adossées au développement économique, on peut arguer de cette prétendue absence d’alternatives pour congédier l’écologie politique et se poser en penseur original prétendant la réformer. D’où la nécessité stratégique, pour Charbonnier, de ne pas commencer son enquête trop tôt et d’en dire le moins possible sur l’écologie politique.

Quoi qu’ait eu précisément en tête Charbonnier quand il a rédigé sa conclusion, sa visée générale est claire : arracher la politisation de l’écologie à l’écologie politique. Le sens de son « néosocialisme verdi » (ou plutôt de son paléo-socialisme) apparaît alors clairement. On sait que les partis (notamment de gauche) ont, depuis quarante ans, estimé qu’il ne fallait pas abandonner l’écologie aux écologistes, qui posent peut-être de bons diagnostics, mais préconisent de mauvaises solutions parce qu’elles mettent en question le progrès industriel. À bien des égards, nous sommes dans une conjoncture politique similaire à celle de la fin des années 1970 : de même que le Parti socialiste avait tenté de récupérer la marée montante de la contestation écologiste (on connaît la suite de l’histoire), l’opposition croissante à la fuite en avant technologique et industrielle suscite aujourd’hui, dans l’intelligentsia de gauche qui se sent débordée, le souhait de ne pas abandonner l’écologie politique aux « zadistes ».

Cela apparaitra plus clairement si l’on s’interroge sur cette « autonomie sans abondance » que Charbonnier prétend défendre. Cette question se pose d’autant plus que son concept semble a priori paradoxal, vu qu’il ne doit reposer, on l’a vu, ni sur la modération, ni sur « l’autolimitation responsable de la société ». Quel est donc le contenu de cette autonomie sans croissance, ni sobriété, ni limitation ? Pour percer le mystère, il faut décortiquer les deux derniers chapitres, programmatiques, de son livre. Charbonnier y parle vaguement d’une « démocratie postcroissance » (p. 415) sans entrer dans les profondes transformations de la société qui seraient nécessaires pour sortir de la croissance, vu que l’ordre social actuel est si intimement lié à elle que son moindre ralentissement se traduit par des crises sociales et politiques – raison pour laquelle tous les prétendants à la gestion du système, même soi-disant écologistes, promettent de la relancer. Il ne parle jamais de ce que supposerait la moindre réduction de la consommation énergétique ou des inégalités : pour un philosophe qui prétend penser les conditions matérielles de la liberté, il s’agit sans doute de détails accessoires. Bref, son « autonomie sans abondance » est une coquille vide, un mot d’ordre abstrait. Pire encore, toutes les propositions qu’il fait reviennent à détourner de la lutte contre ces « mécanismes de l’abondance » que sont le capitalisme, la technoscience et le productivisme. Après la purge de la pensée qui constitue le cœur du livre, c’est à une véritable opération de police politique, de neutralisation préventive de la contestation écologiste, qu’on assiste à la fin.

Avant de le montrer, revenons à la romance que raconte le livre : abondance et liberté ont longtemps marché main dans la main, mais sont désormais dans une impasse. Que faire ? De même que tout randonneur sensé ferait marche arrière, une bonne partie des partisans de l’écologie politique pense qu’il faudrait faire « machines arrière30 », c’est-à-dire démanteler autant que faire se peut la mégamachine industrielle pour revenir à des échelles de production et d’organisation sociales plus réduites, ou du moins empêcher qu’elle ne s’étende encore. Ce qui ne signifie pas revenir à un « âge d’or préindustriel », comme le caricaturent les partisans du Progrès comme Charbonnier (voir p. 410). Sauf cas pathologique ou authentiquement réactionnaire, l’écologie politique ne croit pas pouvoir faire tourner la roue de l’histoire en sens inverse. Il s’agit plutôt, comme le proposait Illich, de « libérer l’avenir » de l’obsession industrialiste pour fonder une société postindustrielle qui ferait l’inventaire, dans les outils hérités, de ceux susceptibles d’un usage convivial : par exemple, garder le vélo (industriel) mais se passer de la voiture individuelle comme de la chaise à porteurs. Mais manifestement, cette perspective est inconcevable pour Charbonnier qui veut avant tout sauver la croyance au Progrès31, même et surtout dans sa dimension technoscientifique (revoir p. 410), quand bien même cette dernière ne fait plus le jeu, depuis des décennies, du progrès social et politique.

Détourner l’écologie politique de ses cibles : les (f)acteurs sociaux du ravage

S’il fait table rase de l’écologie politique, c’est que Charbonnier veut lui donner une nouvelle « boussole politique » (p. 409) pour la politiser de manière « adéquate » (p. 13) : autrement dit, il se veut le maître à penser de l’écologie politique du XXIe siècle. Selon lui, il faut d’abord qu’elle dépasse la critique simpliste et « monolithique » du capitalisme et de la technoscience qui la caractérise depuis le début (voir p. 36 et 397). À la place, elle doit s’inspirer du « mouvement de symétrisation » dans lequel s’inscrivent un certain nombre de chercheurs en sciences sociales. Pour Charbonnier, il s’agit d’en finir avec la « double exception » par laquelle la modernité occidentale s’est définie, en se posant comme extérieure et supérieure à l’ensemble des « non-humains » (conçus comme appropriables), ainsi qu’aux peuples non modernes (conçus comme devant être gouvernés et civilisés). Autrement dit, l’écologie doit se recentrer, dans le sillage de Descola, sur la critique du naturalisme et, dans le sillage de la critique postcoloniale, sur celle de l’eurocentrisme. Passons sur le fait que l’écologie politique n’a pas attendu les experts ès « symétrisation » pour mettre ces thèmes au cœur de ses préoccupations32. Le problème est surtout que la conversion proposée par Charbonnier conduit à détourner l’écologie politique de ses cibles, les (f)acteurs capitalistes et technoscientifiques du ravage socio-écologique, sans que l’on voit quelles cibles politiques son « écologie politique symétrisée » (p. 405) pourrait combattre en pratique, afin de prendre une réelle tournure politique et écologique. Comme il le reconnaît, le « mouvement de symétrisation » n’a pour l’instant qu’une signification « théorique » (p. 402).

Dans la même rhétorique prétendant « faire franchir à la pensée critique un seuil supplémentaire » (p. 380), Charbonnier propose une innovation de son cru : dépasser la critique superficielle du productivisme par la critique plus radicale du « productionnisme » (p. 375), au sens d’un mode de relation au « milieu non humain » centré sur le schème productif. Car la focalisation moderne sur la production conduit à l’idée fallacieuse que les humains « produiraient », de manière démiurgique, leurs conditions d’existence. En réalité, ils ne font que tirer leur subsistance, au même titre que les autres êtres vivants, de leur participation à une « régulation géo-écologique faite de cycles à entretenir et à préserver », cycles qu’ils n’ont pas fabriqués (p. 406). L’idée semble stimulante intellectuellement, même si l’on peine à voir ce qu’elle ajoute, à part un verni savant ouvrant sur des perspectives d’écogestion scientiste, aux sagesses paysannes ou indigènes appelant au respect de la Terre-mère. Mais ce qui reste en suspens, à nouveau, c’est la question des luttes politiques qu’un tel antiproductionnisme pourrait stimuler – si l’on entend par là autre chose que la simple critique théorique : une activité collective par laquelle un ensemble de personnes s’associent pour poser une parole commune et des actes concertés. La critique du productivisme avait au moins le mérite d’indiquer des cibles contre lesquelles se fédérer pour enrayer le ravage (la « ferme aux mille vaches », les « grands projets imposés », les centres commerciaux géants, etc.).

Cette dépolitisation ressort bien du mot d’ordre final de Charbonnier, « l’autoprotection de la terre », puisqu’il ne fait qu’habiller d’un nouveau langage la défense environnementaliste de la nature. Or, cette dernière sert depuis des décennies à neutraliser l’écologie politique, comme l’a montré Fabrice Nicolino dans son analyse du rôle des ONG environnementales, une fois inféodées par la manne financière des pouvoirs établis : « Il est manifeste que la vision ancienne de la protection de la nature l’a emporté. Celle des sociétés savantes et des professeurs. Celle du primat de la science – et de la technique – sur la politique et le combat. Celle du compromis constant avec le pouvoir en place33. » La « nouvelle boussole » que Charbonnier propose consiste en fait, derrière une façade néosocialiste et postmoderne, à revenir à l’environnementalisme d’État.

Détourner les militants de la dénonciation du capitalisme, de la technoscience et du productivisme pour les réorienter vers la critique prétendument plus radicale du naturalisme, de l’eurocentrisme et du « productionnisme », ce n’est pas contribuer à politiser l’écologie. C’est la rediriger vers des cibles abstraites : des schèmes de pensée, non des (f)acteurs sociaux. Certes, la transformation politique de nos sociétés suppose aussi un changement de conception du monde : s’attaquer aux causes du ravage suppose de mettre en question les cadre de pensée qui l’ont légitimé et invisibilisé. L’écologie politique ne l’a jamais ignoré. Mais la nécessaire réflexion sur ce qui, dans notre imaginaire occidental, a fait le lit du saccage en cours ne doit pas être retournée contre les autres dimensions de la lutte (l’opposition aux forces motrices du ravage et l’élaboration de formes de vie alternatives), au risque de la voir confisquée et dévoyée par des intellectuels qui n’en sont pas issus. Cette intellectualisation dépolitisante apparaît clairement dans une question récurrente du livre : une fois décrété que « l’autoprotection de la terre » serait « le mouvement réel caché derrière ce qu’on appelle généralement l’écologie politique », la question importante serait celle du nouveau « sujet collectif critique » (p. 394 et 425) qui pourra en être le porteur, « ni classe, ni peuple, ni nation, ni société » (p. 416). Une autre question se pose toutefois, que Charbonnier ne soulève jamais : contre quoi et contre qui faut-il protéger la Terre ? Autrement dit, quels sont les facteurs du ravage et quels sont les forces sociales et les acteurs à combattre ?

C’est par ce bout délaissé par Charbonnier que l’écologie politique pose la question, non de « l’autoprotection de la terre », mais de la préservation de la liberté dans un monde fragile. Et sur cette base, la réponse à la question du « sujet collectif critique » va de soi : il ne s’agit pas d’un méta-sujet, d’une entité abstraite « à la croisée de l’humain et du non-humain » (p. 416), mais d’une myriade de collectifs de militants et/ou de riverains qui tentent de résister là où ils sont « à la dynamique aveugle de l’extraction et de l’accumulation » que Charbonnier évoque dans son premier chapitre (p. 40), puis fait tomber aux oubliettes. Et pour nommer leur praxis politique, ces collectifs parlent en général d’« autonomie politique et matérielle » en un sens que Charbonnier, dans le sillage de l’écologisme médiatique, n’évoque jamais.

Abondance et liberté comme défense et illustration de l’aveuglement académique

Dans la nébuleuse de l’écologie politique, on utilise en général le terme « autonomie » dans un sens bien plus précis que la synthèse sociale-libérale de Charbonnier, qui n’hésite pas à brouiller les pistes en affirmant que les néolibéraux comme Hayek sont des « autonomistes à leur façon »34. L’autonomie, c’est pourvoir à ses propres besoins, assurer (une part de) sa subsistance, agir et faire par soi-même, sur la base de ressources locales et de techniques simples. À part chez les survivalistes qui recyclent l’imaginaire libéral de la guerre de tous contre tous, toutes ces expressions font référence à des activités plus ou moins collectives, au sein de groupes situés et concrets basés sur l’entraide, l’égalité et la solidarité, qui évoquent les communautés historiques qui se sont constituées autour de l’entretien de ressources partagées (ce qu’on appelle les « communs »). Cet usage du terme « autonomie » n’exprime pas un désir naturaliste de conservation, mais une volonté politique d’émancipation à l’égard des formes d’oppression et de dépossession liées aux grandes organisations, privées et publiques, qui dominent la modernité industrielle. Il vient notamment d’Illich, qui défendait l’autonomie créatrice et productive des personnes et des communautés locales, et plus généralement de la contestation générale du « système technico-productif35 » dans les années 1960-1970. Mais il s’inscrit dans une plus vieille tradition de défense des échelons inférieurs et de questionnement sur les échelles de production, d’organisation et d’interaction dans le monde moderne36. C’est dans son sillage que s’inscrit l’écologie politique, comme le suggèrent ses appels à nous affranchir du gigantisme et de la mégalomanie industrielles, au profit des échelles réduites, des ancrages locaux et des organisations « à taille humaine ».

Si Charbonnier évoque parfois ces questions dans le fil de son discours, l’architecture de son livre les occulte systématiquement, de même que l’idée d’autonomie autour desquelles elles s’articulent. De ce point de vue, son propos s’inscrit tout à fait dans un écologisme d’État et d’entreprise, largement relayé par les médias, qui tente de refouler la mise en question radicale de nos modes de vie en ignorant la valeur sociale, politique et écologique de pratiques qui redeviennent populaires dans les milieux écologistes. Cette remarque nous permet de dégager un programme de réflexion à la fois plus exigeant et moins prétentieux que celui de Charbonnier : dégager les tenants et aboutissants, politiques et philosophiques, de cette quête d’autonomie telle qu’elle se cherche aujourd’hui, plutôt que de prétendre la remettre dans le droit chemin, en lui indiquant ex cathedra la voie à suivre. Ce qui suppose de sortir de la tour d’ivoire académique pour se mettre à l’écoute des mouvements actuels. Vu ce que montre Charbonnier bien malgré lui, à savoir que la plupart des penseurs académiques modernes ont contribué à nous enfermer dans l’impasse consistant à faire dépendre la liberté de l’exploitation industrielle sans fin, se débrancher de la scolastique universitaire pour se mettre à l’écoute de l’expérience des collectifs en prise avec des situations concrètes (comme le font d’autres chercheurs) est sans doute le premier pas à faire pour trouver une issue.

À cette fin, encore faut-il pousser jusqu’au bout « l’effort coûteux d’une symétrisation des savoirs » (p. 359) dont Charbonnier se fait le héraut : non seulement remettre en question la supériorité présumée des savoirs occidentaux modernes par rapport à ceux d’autres peuples, mais aussi celle des savoirs académiques par rapport aux savoirs populaires et militants, ceux d’en bas. Ce qui supposerait la lucidité de remettre en cause la « double exception » dont les discours savants se targuent encore trop souvent : leur prétendue « neutralité » (se situer au-dessus de la mêlée des intérêts sociaux) et leur prétention à mieux penser les pratiques que celles et ceux qui s’y frottent, sans même tenir compte de leurs expériences. Charbonnier est loin d’une telle réflexivité, lui qui théorise l’écologie politique en dehors de l’expérience solide que donnent la lutte politique contre les (f)acteurs du ravage et les tentatives pratiques pour trouver d’autres moyens d’assurer notre subsistance, moins destructeurs que le système industriel. S’il était conséquent avec ses propres principes, la probité le pousserait à reconnaître qu’en matière de réinvention de l’« autonomie sans abondance », il a cinquante ans de retard, au bas mot, sur les savoirs militants de l’écologie politique.

———————————————————————————————–

Post-scriptum : le 30 septembre, Charbonnier a publié un texte qui lève les doutes sur le type de politique écologique qu’il défend : « Le tournant réaliste de l’écologie » (dans la revue en ligne Le Grand Continent). Il considère comme un tournant historique l’annonce du « président » chinois d’atteindre la « neutralité carbone » pour 2060, et s’en félicite d’autant plus qu’il n’y a derrière elle aucun renoncement à la puissance. « Il faut désormais accepter l’idée que ces basculements [énergétiques et écologiques] vont plutôt nourrir des processus de relégitimation, de consolidation du pouvoir. » Cela semble en effet politiquement réaliste, malheureusement. Mais est-ce écologiquement réaliste ? Si tant est que l’on puisse prendre au sérieux cette déclaration (que l’on songe au « Notre maison brûle » de Chirac ou au « Make our planet great again » de Macron), que penser de l’impact écologique d’une « neutralité carbone » qui ne s’accompagnerait pas d’une désescalade énergétique ? Quand on ne pratique pas le greenwashing, on sait que la quête de puissance (que ce soit sous la forme de la course au profit ou de la course aux armements) est au cœur du désastre socio-écologique en cours — Fabian Scheidler le montre bien dans La fin de la mégamachine, qui vient de sortir au Seuil. Charbonnier n’en espère pas moins que l’écologie politique (ou plutôt politicienne) se convertisse à la realpolitik et trouve son Lénine. Si un tel « Lénine vert » devait voir le jour (vœu paradoxal pour un intellectuel qui dit vouloir éviter une « écologie autoritaire », cf. p. 21), les partisans de la sobriété et les lecteurs d’Ellul n’auront qu’à bien se tenir…

———————————————————————————————–

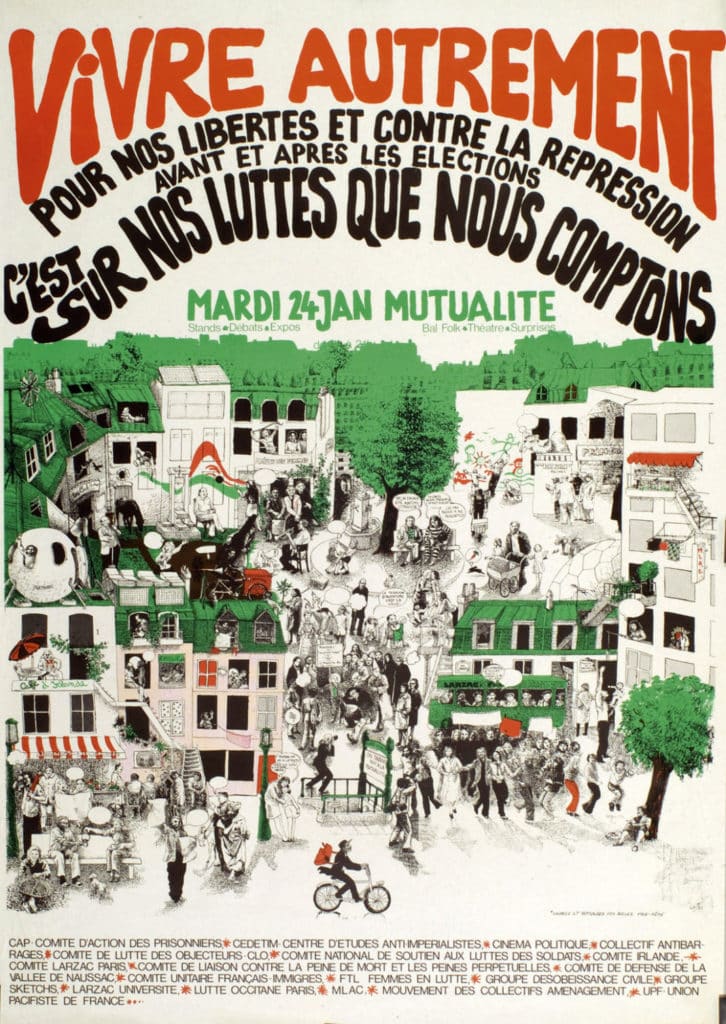

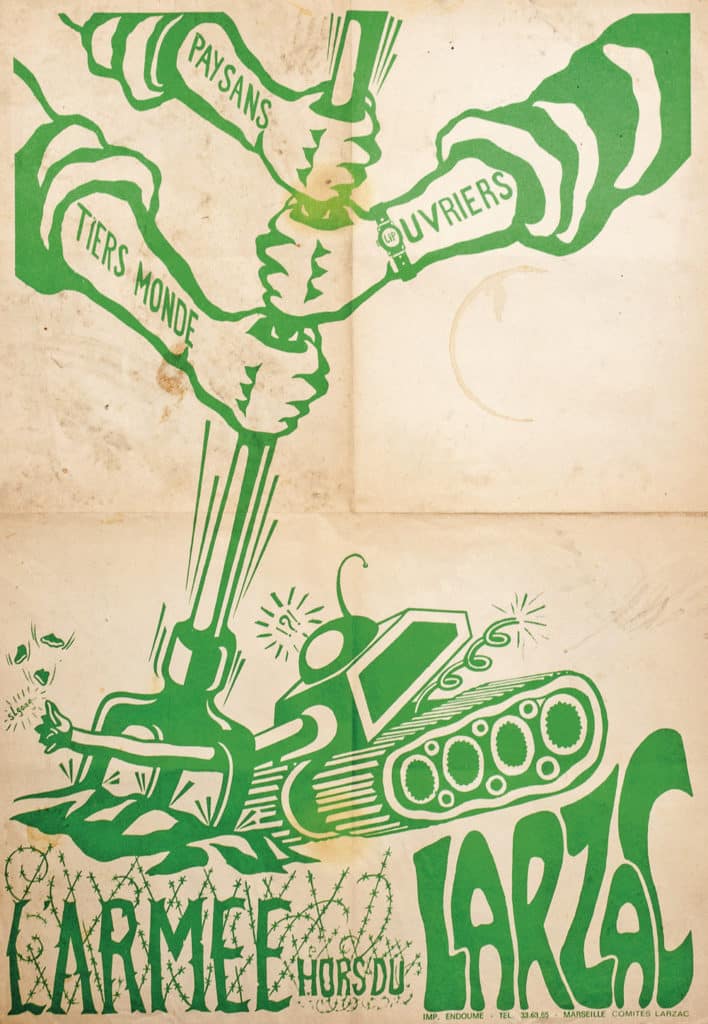

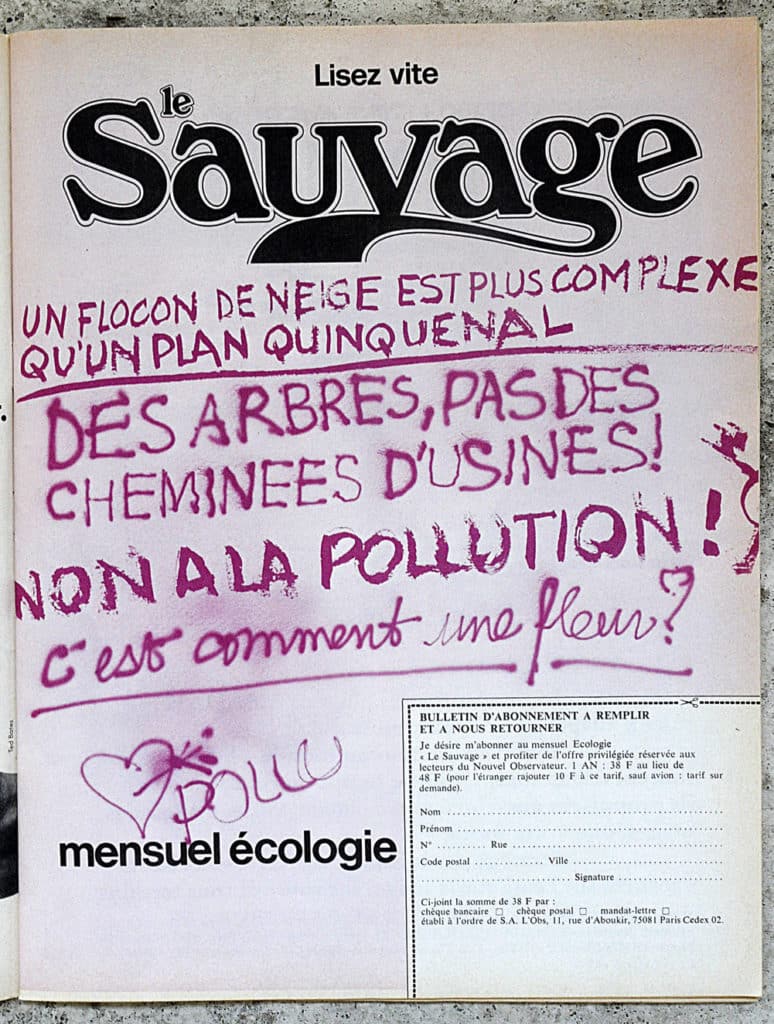

Nous remercions chaleureusement les Éditions Plume de carotte pour leur précieuse aide dans la publication de cinq illustrations d’affiches des années 1970. Ces dernières sont extraites de l’ouvrage Quand l’écologie politique s’affiche, 40 ans de militantisme graphique, édité en 2014.

Notes

- À ce propos, lire Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous, Paris, Seuil, 2016, p. 54-56, ainsi que mon article « Snowden, Constant et le sens de la liberté à l’heure du désastre » publié le 20 décembre 2019 dans la revue en ligne Terrestres.[↩]

- Je pense aux travaux universitaires de Serge Audier, La Société écologique et ses ennemis. Pour une histoire alternative de l’émancipation, Paris, La Découverte, 2017 et L’Âge productiviste. Hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives écologiques, Paris, La Découverte, 2019. Dans un autre registre, il y a les réflexions de José Ardillo, plus tranchantes sur l’impérieuse nécessité de nous libérer de nos dépendances envers le système industriel et de réactualiser les conceptions de la liberté compatibles avec la fragilité de la planète Terre : La Liberté dans un monde fragile. Écologie et pensée libertaire, Montreuil, L’échappée, 2018.[↩]

- Dans la droite ligne de son article de 2015 : « Jacques Ellul ou l’écologie contre la modernité », Écologie et politique, n° 50, 2015, p. 127-146. Contre la réhabilitation actuelle d’Ellul en penseur visionnaire des problèmes liés à l’essor du système technicien, Charbonnier travestit ce partisan déclaré d’un « socialisme de liberté » en auteur réactionnaire. Comme l’a montré Daniel Cérézuelle dans sa réponse (« Ellul, pionner d’une écologie réactionnaire ? », Écologie et politique, n° 59, 2019, p. 125-132), cette disqualification témoigne d’une profonde méconnaissance de sa pensée et, plus largement, d’une volonté d’arracher l’écologie politique à la critique de la modernité industrielle et technologique qui lui est consubstantielle. C’est ce que Charbonnier cherche à faire à nouveau, mais de manière un peu plus subtile, dans Abondance et liberté.[↩]

- André Prudhommeaux, « Nécessité de l’autarcie » (1949), réédité dans L’Effort libertaire 1. Le principe d’autonomie, Paris, Spartacus, 1978, p. 17-20. Il faut prendre l’autarcie au sens originel, qui rejoint la notion d’autonomie en vogue aujourd’hui : « vivre par ses propres moyens, afin de vivre libre et indépendant » (p. 17). Sur cet auteur méconnu, lire José Ardillo, La Liberté dans un monde fragile, op. cit., p. 109-123.[↩]

- À ce propos, voir Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, notamment p. 266-290 et 509-528.[↩]

- Voir le tome VII de ses Écrits politiques : Cornelius Castoriadis, Écologie et politique, Saint-Loup-de-Nau, Éditions du Sandre, 2020. Pour une brève présentation de sa pensée dans une perspective écologiste, lire Serge Latouche, Cornelius Castoriadis ou l’autonomie radicale, Paris, Le passager clandestin, 2014.[↩]

- Cornelius Castoriadis, Figures du pensable (Les carrefours du labyrinthe VI), Paris, Seuil, 1999, p. 89-91. À ce propos, voir les commentaires positifs de Serge Audier, L’Âge productiviste, op. cit., p. 741-744, qui rappelle aussi que ce dualisme est au cœur des analyses d’Aron sur les « désillusions du progrès ». Plus en amont, on le retrouve dans la définition du communisme par Lénine : « l’électricité plus les soviets ».[↩]

- Cornelius Castoriadis, Fait et à faire (Les carrefours du labyrinthe V), Paris, Seuil, 1999, p. 221.[↩]

- Voir p. 41 ainsi que p. 335 : « l’espoir de croissance indéfinie, c’est-à-dire l’abondance ».[↩]

- À ce propos, lire notamment les travaux de l’historien François Jarrige, que Charbonnier mentionne, mais sans tenir comptes des réponses, évidemment négatives, qu’il apporte à cette question.[↩]

- Cet ouvrage a été réédité pour la quatrième fois en 2013 (première édition en 1996) dans la collection « Références » aux Presses de Sciences-Po.[↩]

- Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, Paris, Gallimard, 1976, p. 37-38.[↩]

- Voir Ivan Illich, Le Travail fantôme, Paris, Seuil, 1981, notamment p. 140-143, ainsi que « L’histoire des besoins », dans le recueil La Perte des sens, Paris, Fayard, 2004, p. 71-105. Pour une présentation succincte de la pensée d’Illich sous cet angle : Hans Achterhuis, « La critique du modèle industriel comme histoire de la rareté. Une introduction à la pensée d’Ivan Illich », Revue philosophique de Louvain, 1991, p. 47-62.[↩]

- Voir Ivan Illich, Le Chômage créateur. Postface à la convivialité, Paris, Seuil, 1977, p. 20-25.[↩]

- Voir p. 316 et p. 149 où Charbonnier affirme de manière tout aussi péremptoire, en se référant au même article, que l’imaginaire cornucopien remonte « au moins au XVIIe siècle »…[↩]

- Lire par exemple Michaël Foessel, L’Avenir de la liberté. Rousseau, Kant, Hegel, Paris, PUF, 2017, première partie : « Rousseau ou la naissance de l’autonomie ».[↩]

- Lire le discours du vieillard dans Le Supplément au voyage de Bougainville (1772), de Denis Diderot, ainsi que sa Réfutation d’Hélvétius où il estime que « l’industrie de l’homme est allé beaucoup trop loin ».[↩]

- Voir la brochure émanant de Notre-Dame-des-Landes : Prise de terre(s), été 2019 (texte disponible sur le site lundi.am depuis le 23 septembre 2019). L’Appel au socialisme de Landauer vient d’être traduit (2019) aux éditions La lenteur, qui avaient aussi publié Le Socialisme sans le progrès, de Dwight Macdonald.[↩]

- Voilà pourquoi Weil peut être convoquée parmi les « précurseurs de la décroissance » : voir Geneviève Azam et Françoise Valon, Simone Weil ou l’expérience de la nécessité, Paris, Le Passager clandestin, 2020.[↩]

- Au-delà de Weber, l’idée que le monde industriel menace la liberté est au cœur de toute la sociologie allemande. Voir Aurélien Berlan, La Fabrique des derniers hommes. Retour sur le présent avec Tönnies, Simmel et Weber, Paris, La Découverte, 2012 (les célèbres citations de Weber se trouvent p. 231 et 287).[↩]

- Dans Une Histoire populaire de la France. De la guerre de Cent Ans à nos jours (Marseille, Agone, 2018), Gérard Noiriel critique la tendance des intellectuels à « généraliser ce qui les touche » (p. 331). En matière de liberté, ils sont tentés de l’identifier à la liberté d’expression et de la faire naître au XVIIIe siècle, comme l’affirme un ouvrage de Jean Starobinski : L’Invention de la liberté au siècle des Lumières (p. 188).[↩]

- Cela ne signifie pas que tout « bourgeois » ou tout « penseur professionnel » serait ipso facto favorable à la croissance (c’est bien sûr faux et réducteur), mais que ces groupes sociaux (surtout leurs franges supérieures) ont plus intérêt (au sens matériel et idéologique) que d’autres au développement économique et industriel.[↩]

- C’est le cas de Bernard Charbonneau dans Le Feu Vert. Autocritique du mouvement écologique (1980). De même, dans les ZAD souvent considérées comme des hauts lieux de l’écologie politique, peu de militants se définissent comme écologistes, mais plutôt comme anarchistes, anticapitalistes, primitivistes, végans, etc.[↩]

- Voir la réédition, dans la collection Anthropocène, de ses premiers textes écrits avec Jacques Ellul : Nous sommes des révolutionnaires malgré nous. Textes pionniers de l’écologie politique, Paris, Seuil, 2014.[↩]

- Voir Bernard Charbonneau, Le Jardin de Babylone, Paris, L’encyclopédie des nuisances, 2002 (1969).[↩]

- Lire la belle synthèse de Daniel Cérézuelle, Écologie et liberté. Bernard Charbonneau, précurseur de l’écologie politique, Lyon, Parangon, 2006.[↩]

- En revanche, le courant de la political ecology est bien un domaine de recherche académique. Par son caractère interdisciplinaire, sa déconstruction systématique des récits modernistes et la manière dont elle donne la parole aux acteurs locaux non institutionnels, elle se situe toutefois dans les marges du mainstream académique. Pour écrire ce paragraphe, je me suis inspiré des exposés de Guillaume Carbou, « Qu’est-ce que l’écologie politique ? », et Florianne Clément, « Le champ scientifique de la political ecology », lors du séminaire de l’Atecopol (Atelier d’écologie politique, dont je suis membre) à Toulouse le 15 novembre 2019.[↩]

- Lettre à Pierre Charbonnier que Baptiste Morizot a publiée sur sa page Facebook le 24 mai 2020.[↩]

- Si l’écologie politique se réduisait aux marxistes hétérodoxes que Charbonnier évoque, sa proposition serait en partie vraie : comme tant d’intellectuels, Marcuse est resté prisonnier d’une conception de la liberté supposant l’abondance industrielle (voir sa critique p. 297-305). Mais il s’inscrit moins dans l’écologie politique que dans le marxisme, tout entier envoûté par le « rêve industriel de l’abondance ». De même pour Gorz, du moins à partir des années 1980 quand il retombe dans la fascination marxiste pour le « dépassement de la nécessité ». Mais elle est fausse d’Illich et des mouvements qui, en France comme aux USA, ont tenté le retour communautaire à la terre (back to the land) et à l’artisanat. Elle l’est aussi de l’écoféminisme que Charbonnier relègue en note de bas de page (p. 356). Une citation de l’introduction du recueil que mentionne Charbonnier (Maria Mies et Vandana Shiva, Écoféminisme, Paris, L’Harmattan, p. 20) montre à quel point il a occulté une thématique centrale pour son propos, lui qui prétend « accorder aux questions de subsistance une centralité politique » (p. 32) : « Trouver la liberté n’implique pas d’assujettir ou de transcender le “domaine de la nécessité”, mais plutôt de s’efforcer de développer une vision de liberté, de bonheur, de “bien vivre” à l’intérieur des limites de la nécessité, de la nature. Nous appelons cette vision la perspective de subsistance. »[↩]

- Je m’inspire du titre d’un texte signé Pièces et main-d’œuvre : Machines arrière ! (Des chances et des voies d’un soulèvement vital), publié sur le site piècesetmaindoeuvre.com le 8 mars 2016. L’opposition tranchée défendue par PMO entre écologistes et « technologistes » est en revanche plus discutée dans l’écologie politique.[↩]