« Les gens n’en ont rien à faire du monde réel.»

Vaclav Smil, Transitions & Energies, N°4

A propos de : Gérard Dubey et Pierre de Jouvancourt, Mauvais temps. Antropocène et numérisation du monde, Dehors, Paris, 2018

30 000 milliards de tonnes….

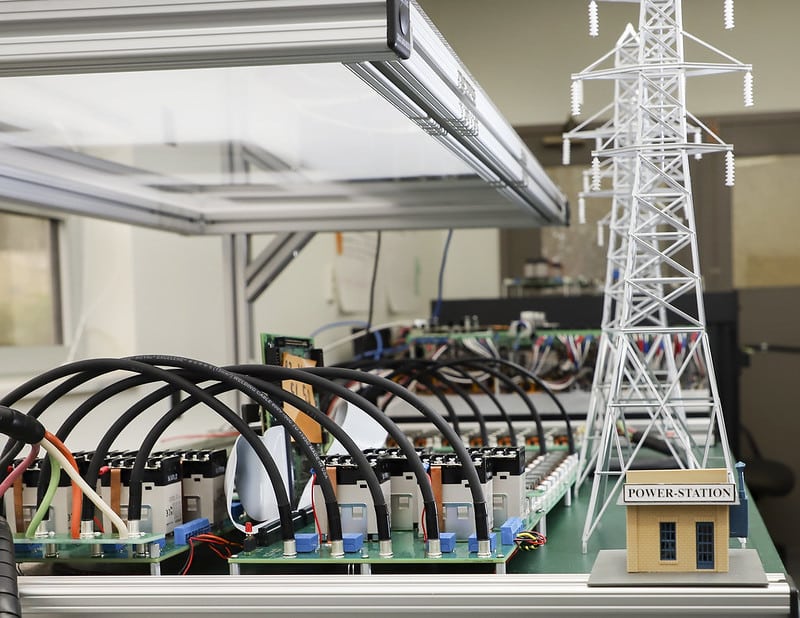

Lorsqu’en août 2018 Pierre de Jouvancourt était venu parler à l’Amassada de Mauvais temps coécrit avec Gérard Dubey, nous présentions déjà en quoi ce livre était important. Nous, qui depuis des années tentons de faire le lien entre réseaux énergétiques et colonisation du monde. Nous qui occupions un point névralgique des infrastructures de l’interconnexion avons sentis dans nos corps en quoi l’ordre électrique n’allait pas de soi. Le village de cabanes qu’était l’Amassada a été rasé en octobre 2019 par les blindés et des centaines de flics. En lieu et place de ces champs et ces constructions autonomes il y a maintenant un trou béant de plus de 5 hectares. Un cratère complètement bétonné qui accueillera bientôt un méga transfo. Ce projet mené par le gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité (RTE) – filiale d’EDF – est hautement stratégique pour les grands groupes de l’énergie puisqu’il contribue à la sacro sainte « modernisation du réseau » et « l’intégration des énergies renouvelables »1. En l’espace de deux ans, ce que de Jouvancourt et Dubey décrivaient comme « la clôture du monde technologique sur lui-même » s’est imposé à nous très concrètement, par la violence : des barbelés, des caméras, des vigiles, la répression, des va-et-vient de camions par milliers, et de la poussière à l’infini… les procédures de terraformation habituelles à ce genre de méga infrastructure. Il est assez rare qu’un livre puisse à ce point rencontrer un plan du réel avec autant d’acuité. Le propos de Mauvais temps offre l’avantage de ne pas coïncider tout à fait avec l’habituelle littérature militante sur le capitalisme techno-scientifique, et d’offrir ainsi une ouverture assez neuve sur la compréhension de l’époque.

À l’heure où la 5G envahit la Terre avec l’installation massive d’antennes relais, la mise en orbite de la flotte des satellites Starlink2, l’essor des voitures électriques, lire ou relire Mauvais temps, Anthropocène et numérisation du monde3 constitue une base solide pour mener l’enquête sur l’agglomérat d’infrastructures énergétiques et numériques en passe de couvrir, tel un filet redoutable, l’ensemble du globe d’autant de lignes THT et d’ondes électromagnétiques. Et on peut se demander si toutes les annonces sur la fameuse « transition » faites par le gouvernement ces dernières années — annonces plus ou moins tenues, ou plus ou moins avortées — ne constituent pas aussi un immense chantier, mais cette fois ci un chantier pour la fabrique des imaginaires. Car comment faire accepter un tel déploiement de réseaux sans que la population n’y prenne trop garde, et tout en s’assurant du consensus des grandes organisations écologistes ?

Comme Vaclav Smil4 le dit de manière provocante : « les gens n’en n’ont rien à faire du monde réel. Ils imaginent un magnifique avenir vert… On peut parler de refus de la réalité, de refus des faits. ». L’univers de la transition énergétique est un univers construit de rêves et d’illusions technologiques, où la réalité de l’organisation matérielle du monde est complètement absorbée dans le flux de la propagande green tech. Mais à y regarder de près, par delà la fiction et les phantasmes, il faut bien admettre que notre présent n’a pas été enfanté de la matrice d’une quelconque utopie verte, mais bien des entrailles d’acier et de béton de notre « grande industrie ». Qui depuis trois siècles, au moins, s’est construite sur la mise à sac, la colonisation, et l’empoisonnement de la planète et de ses habitants. Et c’est encore propager un leurre que de soutenir que «l’humanité » est devenue « la force géologique de cette époque». Il faut en finir avec cette chimère. Ce n’est pas « l’humanité » prise en bloc qui a contribué à faire de cette Terre une gigantesque « technosphère » à laquelle nous sommes enchaînés, mais bien certains groupes humains, socialement et historiquement déterminés : ce que d’aucuns appellent « capitalocène », « anglocène », « plantacionocène » ou plus judicieusement « thanatocène », l’ère de la guerre au monde vivant.

Les géologues ont d’ailleurs donné une estimation du poids, ou faudrait-il dire de l’agglutination monstrueuse, de cette « technosphère ». Comprenant, de manière non exhaustive, le réseau des routes et des infrastructures autant terrestres qu’aériennes, des métropoles et de leur conurbation, de l’agriculture industrielle et ses équipements technologiques, des chaînes logistique d’extraction de matières premières, des plates-formes marines, des centrales énergétiques, des réseaux électriques, des flux numériques, etc, eh bien cette technosphère pèse pas moins de 30 000 milliards de tonnes, « soit plus de sept fois la masse estimée de la biosphère (p. 20). » Ce chiffre, aussi inimaginable qu’il puisse paraître, possède l’avantage d’indiquer très clairement une ligne de front entre deux parties ennemies. Une ligne de front entre le pouvoir des infrastructures — qui sont aussi les infrastructures du pouvoir — et toutes celles et ceux, humains et non-humains, qui ont une certaine perception de ce que bien vivre sur cette Terre peut signifier. Avec de Jouvancourt et Dubey, nous faisons donc ici le pari inverse à Vaclav Smil : il s’agit de visibiliser partout, et contre la doxa dominante, l’organisation matérielle de ce monde, parce que précisément « on en a à faire », cela nous implique, cela nous affecte. Visibiliser donc la guerre en cours, la guerre qui nous est livrée, voilà le premier mouvement. Et a minima se donner quelques armes pour commencer à démanteler la technosphère. N’est-ce pas le bon sens stratégique que de connaître d’abord ses ennemis ?

Une autre cartographie du pouvoir

Mauvais temps propose une cartographie du pouvoir quelque peu déroutante pour la critique : partir non des « possibles minoritaires » mais des « probables majoritaires ». Mais ne nous y trompons pas. Plutôt qu’une posture pessimiste, il faut y voir une autre lecture du présent, « une lecture du présent qui se fonde sur la possibilité de redessiner une autre cartographie du probable que celle qui fait appel à l’heureuse continuité que représenterait l’idée de transition écologique » (p. 26) S’esquissent là deux gestes politiques parallèles et que tiennent jusqu’au bout Dubey et de Jouvancourt, en tout cas dans le cadre de ce petit opus assez dense de 130 pages. D’abord, passer au crible le solutionnisme technologique face à la crise écologique — ce qui tombe à pic au moment précis où le storytelling, déjà mal en point, du « monde d’après » la COVID19 prolifère sur les annonces d’innovations high tech afin de relancer l’économie. Mauvais temps ici est tout à fait clair : le problème même de notre époque est de réduire tout phénomène à des « problèmes-à-résoudre ». Chaque événement qui sortirait du cadre de la gestion technocratique du monde se voit rabattu immédiatement dans l’intégrale du calcul capitaliste. «(…) les façons dont les modes de production capitaliste s’adaptent aux conséquences de leur propres actions sur le monde – laissant sous-entendre qu’ils ne continueraient pas comme avant – en proposant des perfectionnements, des innovations « disruptives » censées prendre en compte les bouleversements en cours, apporter des solutions à ce qui est d’abord perçu et compris comme un problème à résoudre » (ibidem). Dans un deuxième temps, Mauvais temps veut donner de la place à ce qui vient justement exploser nos certitudes quant à « la marche inévitable du progrès », et ouvre à l’intempestif, à l’inouï que constitue le ravage de notre temps. Depuis là, il s’agit de penser et d’expérimenter d’autres régimes de temporalité et surtout de réarticuler les dimensions spatiales et existentielles de notre rapport à la Terre. Devenir terrestres, être capable d’habiter au plein sens du mot, n’exige-t-il pas, pour commencer, de tenir la dragée haute aux « experts » patentés de l’ingénierie planétaire? À tous ceux qui n’entrevoient leur existence que depuis une position de sur-plomb, extra-terrestre ?

Guy Debord écrivait déjà dans un court texte de 1971, La planète malade, (que nos auteurs n’ont pas manqué de noter) quelque chose d’éminemment actuel. L’époque qui possède les moyens techno-scientifiques de rendre inhabitable la Terre, disait-il, est aussi l’époque qui possède les moyens de mesurer mathématiquement la dégradation de la vie sur cette Terre. De fait, la quantité astronomiques de chiffres sur l’ampleur de l’extinction massive de la biodiversité semble proportionnelle à notre incapacité à ralentir la course folle de notre machinerie de mort. Tous les rapports sur la pollution, les pesticides, l’envahissement des plastiques, le réchauffement climatique, la perte irrémédiable des espèces ne semblent pas plus « heurter » la conscience des gouvernants et de leurs ingénieurs-pilotes, qu’un pauvre insecte sur le pare-brise de nos bolides déconfinés.

Pourtant, depuis quelques années, une partie de la communauté scientifique elle-même n’a pas l’air d’adhérer aussi facilement au dogme de « l’économie avant tout ». Au nom de l’habitabilité même de la Terre, elle se décide maintenant à appeler à la désobéissance civile. Les mauvaises langues rétorqueront qu’il n’est jamais trop tard pour s’indigner … Comme en témoigne une tribune signée par 1000 scientifiques et publiée le 20 février 2020 dans tous les médias français5, avant que n’arrive la pandémie de COVID19. Cette tribune souligne à juste titre l’importance du mouvement des gilets jaunes pour la critique de l’hypocrisie des politiques. Face à la crise écologique, le texte rejette les solutions technologiques comme la 5G ou la voiture autonome. Les signataires de l’appel, restent néanmoins engoncés dans ce vieux réflexe qui toujours et encore veut s’adresser au pouvoir, en l’exhortant à agir, à dire la vérité. On peut espérer que les 1000 signataires se mobiliseront aussi lorsqu’il s’agira de soutenir les inculpés qui ne tarderont pas à passer devant la justice pour être accusés de sabotage, un peu partout en France, d’antennes relais 5G, justement…

Ce qui éclate pourtant au grand jour — et qui constitue non la vérité que le pouvoir aurait l’obligeance d’avouer mais la vérité sur le pouvoir lui-même — est que le capitalisme ne produit pas tous ces objets smart, toutes ces innovations, finalement toute cette bulle de confort technologique, sans produire, dans le même temps, l’esclavage moderne, la peur inoculée et la mort programmée du monde vivant. Voilà l’alpha et l’omega de la catastrophe écologique en cours d’intensification : le pouvoir ne s’arrêtera pas de lui-même dans sa volonté maladive de réduire les êtres à de la matière première. Il faudra l’y pousser, avec tous les moyens disponibles. Toute réforme, toute transition en son sein ne sera qu’une manière de retenir le moment de sa propre fin, c’est-à-dire la fin de son privilège morbide à régenter la totalité de la vie. Et cette vérité là, bien plus polémique, bien plus conflictuelle, est malheureusement absente de l’appel des 1000 scientifiques, comme elle est en partie absente de Mauvais temps.

Comme le soulignent pourtant d’entrée Dubey et de Jouvancourt, depuis des décennies, les faits scientifiques sur le changement climatique — dont les mesures et les chiffres, tout aussi objectifs et indiscutables qu’ils sont ne vont pas de soi de par la neutralité qu’ils arborent — établissent avant tout « des énoncés [qui] sont des mises en rapport entre ce qui nous semble incommensurable et ce qui relève du domaine du commensurable à partir duquel il devient possible d’élaborer du sens » (p. 18). Mais alors, le geste politique qu’il convient de poser n’est pas tant de « donner du sens » au désastre que de devenir sensibles à ce qui arrive, à ce qui nous arrive, ici, maintenant. C’est la question centrale que posent David gé Bartoli et Sophie Gosselin dans le Toucher du monde. Détournant le terme de « démesure » de son acception habituelle d’illimitation anthropo-technique, (la fameuse hubris grecque) ils en appellent à entrer en dé-mesure, comme on entre en résistance. C’est-à-dire qu’à la capture et la neutralisation des corps dans le Grand Calculateur qui nous tient lieu de cocon high tech, il faut savoir répondre précisément « en se rendant capables d’accueillir ce qui des corps échappe à la mesure »6. Il faut savoir révéler, ce qui dans les corps, fuit déjà les dispositifs de contrôle, ce qui dans les cœurs excède la mise en algorithmes des affects, ce qui depuis les muscles et les nerfs frappe, troue, échappe à la cage cybernétique. Dé-mesure donc pourrait être le mot ou l’image-force de tout ce qui de puissances vives se défendent contre la guerre aux vivants. Oui, à un moment donné, les catastrophes deviennent sensibles parce qu’on les ressent dans notre chair et nous ne les objectivons plus, de loin, sur des « power point » avec leurs courbes glaçantes. Ces dernières années en ont été le signe joyeux : la dé-mesure des corps qui se lèvent et s’insurgent, peut prendre la forme de l’auto-défense contre les violences systémiques faites aux femmes, aux racisés, elle peut prendre la forme de l’émeute, du blocage, de l’occupation, de la destruction réparatrice. Dans tous les cas, attaquer, esquiver, sortir les griffes est souvent plus salutaire que toutes les inoffensives « prises de conscience »7.

Des promesses non tenues à la désertion

Depuis 40 ans que les sciences du système-Terre s’occupent de modéliser l’ensemble des paramètres écos-sytémiques sensés éclairer les gouvernants, les promesses de verdir l’économie ont été aussi nombreuses que les désastres qui, un à un, les ont contredites. Jusqu’aux folies de la géo-ingénierie qui voudrait forcer cette « chose » qu’est la « nature », trop récalcitrante et trop chaotique à son goût, de s’adapter à son contrôle en la modifiant, à force d’interventions technologiques massives sur l’atmosphère ou les océans, pour devenir un artefact comme les autres, enfin maîtrisé. Comme si à mesure que l’ampleur de la catastrophe grandissait, le monde des ingénieurs se refermait sur lui-même avec toujours le même réflexe : forcer les êtres — toujours trop singuliers et hétérogènes — à rentrer dans le Plan, leur Plan.

C’est pour travailler au corps cette inaptitude intrinsèque de l’ingénierie à penser sa propre limite qu’a été organisé le 25 janvier 2020 en collaboration avec Lundi Matin et l’Amassada une première journée d’étude sur le paradigme de l’énergie. Le texte d’appel pour cette journée résonne évidemment avec notre propos : « Quand une civilisation parvient au terme de sa course, que son apocalypse propre devient manifeste aux yeux de tous, l’ordre du jour ne porte plus seulement sur telle ou telle décision récente, telle ou telle politique menée par tel ou tel gouvernement, mais sur les paradigmes mêmes qui la fondent. Or nul n’est plus mal armé pour s’attaquer à un paradigme, pour acquérir un peu de réflexivité sur ses propres catégories que l’ingénieur. D’où la crise de foi contemporaine des jeunes ingénieurs, qui se trouvent acculés à verdir toutes leurs utopies technologiques, afin de continuer à gouverner sous prétexte de servir. C’est que l’ingénierie n’est détentrice d’aucune solution : elle fait manifestement partie du problème. L’ingénieur est celui qui a bizarrement renoncé à son ingenium, à son génie propre. Il ne peut en retrouver le fil qu’en cessant de servir, en désertant l’ingénierie avec armes et bagages. »8

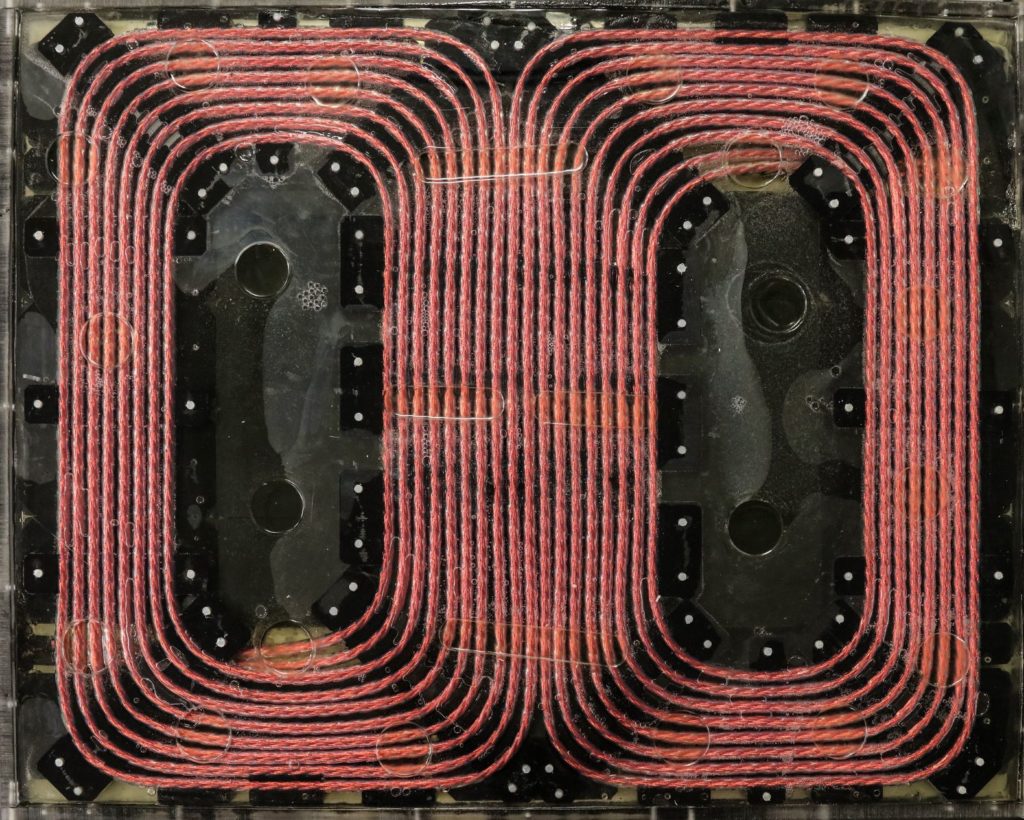

S’attaquer donc à l’institution de l’ingénierie c’est aussi faire l’histoire des imaginaires qui l’ont construite. Et assurément, le conglomérat d’infrastructures énergétiques et numériques de notre temps tire son pouvoir de fascination d’un certain imaginaire, celui des réseaux. Toutes les strates qui composent le maillage d’autoroutes, de lignes de TGV, de câblages de communication, d’antennes relais, de réseau THT, de pipelines, ne tiendraient pas une telle place sur la surface de la Terre et dans les usages de nos vies, si elles ne se superposaient à des couches plus anciennes d’infrastructures déjà là, avec toutes les représentations, récits et fictions qui les accompagnent. Que ce soit par l’évocation des mailles d’un filet, de la circulation sanguine, du corps organique, des veines et artères, ou du système nerveux, les réseaux, dans leur apparition moderne, charrient de puissantes images de circulation qui ont aidé, autant que les plans des ingénieurs et les milliers d’ouvriers, à construire les infrastructures naissantes, comme les ponts et les chaussées, les dispositifs d’assainissement, ou encore les nœuds que forment les parcs urbains où s’écoule la « nature » enfin domptée. Au tournant du XVIIIe et XIXe siècles, l’utopie sociale d’un Saint-Simon est entièrement irriguée par cette idée de mouvement réticulaire, lui qui voyait dans la société un immense réseau industrieux. Comme d’ailleurs encore aujourd’hui, les clips promotionnels du Réseau de Transport d’Électricité (RTE). Il suffit de regarder cette vidéo « juste une seconde pour que le courant passe » pour comprendre en quoi cet imaginaire de la circulation travaille encore les esprits des communicants de RTE. Les innovations les plus high tech côtoient là les plus vieux rêves de fusion entre le social et l’industrie, la grande unification du corps et de la technologie. La propagande assez récente autour du smart, dont on voit s’épancher aujourd’hui les gadgets par milliers, et qui devraient répondre, comme par magie, à la crise écologique, est inscrite à même cet imaginaire devenu hégémonique. Dubey et de Jouvancourt font remonter, à juste titre, la doctrine des smart grids à l’avènement, au XVIIIe, puis surtout au XIXe siècle,des grands réseaux techniques: « Avec la naissance de la société industrielle, se sont instaurés successivement des réseaux techniques de très grande échelle : routes, chemins de fer, télégraphe, lignes électriques, lignes téléphoniques, etc (p. 34) . »

Aujourd’hui, non seulement ces différents réseaux s’entrecroisent et se superposent en une organisation homogène, supprimant la diversité des petits réseaux décentralisés, mais ils induisent aussi un certain type de rapport au pouvoir : le contrôle s’y exerce sans discontinuité et en tout point de l’espace. S’appuyant sur les travaux de l’historien américain Thomas P. Hughes, les auteurs de Mauvais temps montrent comment le réseau électrique aux États-Unis (notamment à partir de la compagnie Edison à Chicago) est un parfait exemple historique de ce type de contrôle ubiquitaire puisque son édification a consisté à superposer au système de portage de l’électricité à grande distance (grâce au courant alternatif) le système du calcul de la répartition de charges en fonction de la consommation électrique de chaque quartier et de chaque consommateur. Hughes établit bien dans son livre publié en 1983 Networks of power : Electrification in Western Society, 1880-1930 comment les réseaux électriques ont été configurés principalement par le travail des assistants de Edison :scientifiques, industriels, managers, ingénieurs. Loin de l’idée courante du réseau comme une entité totalement décentralisée, à l’écart des arcanes politiques, cela montre qu’un réseau interconnecté est toujours soumis à un contrôle centralisé, en l’occurrence ici une structure d’une dizaine de compagnies allant de la recherche-développement à la construction de machines en passant par les financements, toutes supervisées par Edison. En remarquable entrepreneur, l’homme de Menlo Park et West Orange a réussi à s’entourer d’une équipe de collaborateurs dont il était, selon l’expression de Hughes, le « véritable Napoléon avec le plan directeur ». Si bien qu’il n’est pas étonnant de voir la figure du « génial Edison », constituer depuis lors une référence historique de premier ordre pour les managers de systèmes complexes9.

L’étude des LTS — Large-Scale Technological System que les mots français de «grands systèmes techniques » ou « réseaux » traduisent plus ou moins bien pour définir ce dont il s’agit ici, à savoir les origines technocratiques10 de l’ordonnancement physique du monde — inclut à la fois les autoroutes, le réseau électrique, les chemins de fer, internet bien sûr, mais aussi les banques, les écoles de management, les brevets sur les procédés de fabrication, l’acheminement des matières premières, l’organisation des travailleurs, les transferts de technologies, les facteurs de charge, les contraintes environnementales, bref tous les input et output qui font vivre cet éco-système capitaliste. Le réseau électrique, au sein des LTS, « n’est pas seulement un ensemble de possibilité de circulation de puissance électrique, de pouvoirs économiques et sociaux, mais devient lui-même, en tant qu’il est un réseau associant des aspects hétérogènes, une condition de nouvelles fonctions s’appuyant sur la possibilité de contrôle » (p.17).

Après ce petit détour historique, on peut dire que « smart grids » est donc le nom de cette possibilité de contrôle économique et social qui rencontre aujourd’hui la puissance de planification cybernétique du réseau électrique lui-même. Au vue des investissements colossaux qui arrosent la recherche et le développement autour de ces « réseaux intelligents », on comprend maintenant qu’il y ai quelque enjeu stratégique pour les grandes puissances à agir très vite pour leur déploiement. En 2012, les investissements mondiaux dans ces technologies représentaient 14 milliards de dollars dont 36 % américains et 26 % chinois et ils doivent atteindre les 738 milliards de dollars pour l’année 2020. Même s’ils prétendent rompre avec le vieux modèle électrique en permettant la fusion entre énergie et information, les smart grids répètent l’organigramme de base des LTS, à savoir l’intégration stricte des dispositifs de décentralisation (production électrique peer to peer, objets et compteurs intelligents, monitoring, maison connectée, stockage par pile à hydrogène, voitures autonomes, pilotage à distance des parcs d’énergie renouvelable) à l’intérieur des postes de décision centralisés (dispatcheurs, centres de contrôle, management de réseaux). Les mystifications d’un Rifkin sur l’apogée du pouvoir démocratique des smart grids ne tiennent que sur cette fausse distinction entre décentralisation et centralisation, alors que chacune s’appuie l’une sur l’autre pour faire tenir tout l’édifice, avec en son centre la fabrique institutionnelle de l’ingénieur-manager11. Par exemple, en ce qui concerne le Linky en France, cet agencement décentralisation-centralisation est tout à fait clair. Le système Linky comprend plusieurs niveaux : (1) un système central d’orchestration programmation et de supervision ; (2) un système décentralisé, comprenant le compteur et son logiciel, le concentrateur et ses logiciels (c’est la partie “décentralisée” qui est donc pilotée à distance) ; (3) un centre d’opération qui assure la cohésion entre le centre de supervision et ses périphériques. Il est évident que pour ces systèmes de transferts d’informations vers les centres opérationnels, il n’est pas question de réciprocité : si le consommateur a accès presque en « temps réel » au détail de sa consommation électrique, les procédures et les instructions de l’opérateur (coupures à distance, effacement des pics de consommation, gestion des données etc.) restent elles totalement centralisées et le client n’y aura jamais accès.

Cette fausse distinction est d’ailleurs également un des ressorts de la dite « transition énergétique » qui de bonne nouvelle écologique ressemble plutôt au projet d’intensification du trafic électrique via les smart grids, puisque les énergies renouvelables ne peuvent prétendre s’intégrer « efficacement » au réseau électrique national qu’en étant pilotées à distance via des centres de contrôle RTE. Outre les questionnements légitimes sur le type de pouvoir technologique que supportent les infrastructures de la « troisième révolution industrielle » comme la prophétise Rifkin, il faut faire un travail d’enquête sur les limites matérielles à la transition. Ce qui rebutent les contempteurs du solutionnisme technologique puisque cela remettrait en question le rêve d’une maîtrise enfin « apaisée » de la nature et ferait lamentablement s’écraser au sol les aspirations de l’économie verte.

Dubey et de Jouvancourt s’y attellent en proposant, à travers la critique des limites de cette transition, de « mettre en suspens ce qui apparaît déjà comme une évidence : les architectures d’objets intelligents comme modalité d’adaptation technologique aux bouleversements géo-écologiques et principale façon d’en contrer les effets (p. 49). » Une des premières limites, et non la moindre, puisqu’elle touche au système extractiviste lui-même, est celle de l’approvisionnement des terres rares qui entrent dans la fabrication d’équipements numériques mais aussi de dispositifs d’énergies renouvelables : «néodyme et dysprosium pour les aimants permanents dans le cas de l’éolien ; gallium, indium, sélénium, cadmium et tellure pour les panneaux photovoltaïques à hauts rendements ; et enfin le cuivre, excellent conducteur d’électricité. » (ibidem) Ces métaux sont dits rares non seulement par leur faible quantité (comparativement aux masses pharaoniques de roches extraites), mais aussi pour l’augmentation considérable des coûts d’extraction (autant financiers, qu’humains et environnementaux) nécessaires pour aller chercher ces métaux12. Dubey et de de Jouvancourt purgent dans la foulée deux croyances majeures de la troisième révolution industrielle. La première qui voudrait que chaque innovation technologique implique mécaniquement un gain social et la seconde qui prétend que l’histoire des énergies serait une succession continue de progrès inévitables. Ces croyances ne tiennent pas compte de l’effet rebond (dit paradoxe de Jevons) qui montre que plus une énergie est maîtrisée et efficace, plus sa consommation augmente car sa disponibilité est plus grande. Elles ne tiennent pas compte non plus du fait que l’histoire de l’énergie ne s’est pas construite à partir de successions mais d’additions de ressources énergétiques. Aussi, il s’agit de bien comprendre que l’ampleur du déploiement des infrastructures de la transition énergétique demande des investissements tels que seuls les grands groupes de l’énergie, leurs filiales et leurs sous-traitants peuvent installer, entretenir et piloter les machines. Toutes ces impasses renvoient in fine à l’invisibilisation des dispositifs de pouvoir régissant ce type d’infrastructures13. Il suffit de penser à la manière dont les applications smart, tout aussi « intuitives » qu’elle veulent se présenter, cachent les chaînes d’extraction, les usines, les concepteurs, les algorithmes, les réseaux d’antennes relais, les satellites, les politiques de profilage des clients dont la matérialité commande pourtant le fonctionnement de tout le dispositif.

Des brèches pour respirer

Plutôt que de considérer l’éternelle recherche de l’équilibre du réseau (et sa peur du black out), Mauvais temps nous invite ici à retourner la problématique en considérant l’intermittence des énergies renouvelables — il n’y a pas du soleil et du vent tout le temps, donc ces « ressources » ne produisent pas tout le temps de l’électricité — non comme une contrainte à intégrer au réseau électrique mais comme une chance de s’en défaire. De se défaire de sa vision linéaire et homogène du temps et de l’espace. Car que veut le réseau ? Que veut le pouvoir-réseau ? Il veut intégrer toute forme d’altérité technique (petites centrales de production, autonomie constructive, assemblages hétérogènes d’habitat et de quartiers low tech14) comme toute forme de diversité existentielle à son universel et unique Modèle. Accepter l’intermittence contre ce système hégémonique c’est donc savoir « accepter les temps morts, les respirations, les pauses et les aléas pour ce qu’ils sont : une arythmie qui tolère et rend possible des échappées, des fugues, des lignes de fuite (p. 113). » L’intermittence est une brèche dans les flux énergétiques, c’est une discontinuité dans le temps linéaire de cette transition qui perpétue, sous ses attraits innovateurs, la vision, concomitante au monde thermo-industrielle, d’une énergie disponible à l’infini. L’intermittence des sources renouvelables comme le vent ou les rivières, la dé-mesure de leurs phénomènes, l’anarchie première de leur manifestation, peut être vue comme un retour des rythmes du vivant, plus prodigues que la recherche du pauvre optimum économique, même verdi. Nous sommes amenés à penser que les strates d’infrastructures énergétiques et numériques qui s’accumulent dangereusement à la surface de la Terre grossissent à mesure qu’elles doivent colmater les trous innombrables criblant le système et ses paradigmes moribonds. Partout où ça se rebiffe aux normes technologiques, là où ça n’adhère plus aux profils sociaux, là où ça fait sauter les mailles du filet. La multiplication des sabotages d’antennes 5G montre ainsi non seulement le refus de cette technologie délétère mais aussi la volonté d’interrompre le continuum technocratique. De le ramener à sa réalité contingente, donc attaquable. On peut souligner à ce titre le geste éminemment politique tenté par le site newcloudatlas.org en cartographiant tous les points matériels qui font tenir, par ses câbles sous marins, ses tours de communication, ses data center, les relais téléphoniques etc., la marche artificielle du cloud.

Face à l’événement que pose la catastrophe écologique, la résilience du système — ah la « résilience », cette nouvelle axiomatique du capitalisme ! — cette façon si « managériale » de gérer l’inattendu, d’absorber l’inouï, ce travail interminable pour boucher les brèches révèle d’une même volonté d’effacement des aspérités du vivant. Lisser les comportements afin que tout humain ou non-humain rentre dans la grille du calcul. Ce qui se trame derrière ce colmatage incessant est bien une guerre, une guerre de l’économie faite à la vie. Si la fusion des réseaux énergétiques et des réseaux numériques en un seul et grand Système constitue bien une nouvelle phase du capitalisme, elle caractérise aussi une nouvelle accélération, non seulement de l’interconnexion des infrastructures électriques, le déploiement des smart grids, une augmentation de la consommation énergétique, mais aussi une accélération du contrôle intégral sur les vies. La violence de la mise en ressource du monde trouve ici son point de convergence avec les stratégies autoritaires du néo-management. Le Green New Deal tel qu’il serait appliqué en Europe n’est que l’actualisation des techniques managériales américaines des années 1970-80 décryptées par Grégoire Chamayou dans son livre La société ingouvernable : déresponsabiliser des grandes entreprises et responsabiliser les citoyens, tout en sachant s’allier les contestataires dociles. On peut d’ailleurs voir les incitations actuelles à acheter une voiture électrique, à s’abonner à un contrat d’électricité verte, et accepter sans broncher l’installation chez soi du Linky, comme la parfaite prolongation de ces techniques. « La force psychologique de ces tactiques [de responsabilisation individuelle] c’est qu’elles vous disent quelque chose de très agréable à entendre, quelque chose de vrai aussi, pour autant qu’on le conçoive adéquatement : tout est entre vos mains, vous avez le pouvoir de « faire la différence ». Elles s’efforcent de canaliser de puissantes aspirations à changer les choses ici et maintenant, y compris au ras des pratiques de la vie quotidienne, mais en les piégeant dans des formes d’action inoffensives. La promotion corporate du recyclage fut une tactique de ce genre : circonvenir les oppositions potentielles en maintenant les gens dans un état d’affairement apolitique »15. Les gouvernants, comme les partis écologistes au pouvoir passent toute leur « énergie » (c’est le cas de le dire) à faire tenir debout ce postulat mort-né : prétendre agir pour le climat par la perpétuation du système capitaliste qui a contribué précisément à détruire le climat. Les différentes mesures de « transition énergétique » qui ont été prises par Macron (avant la pandémie de COVID19 qui bien sûr rebat toutes les cartes) peuvent être vues comme un véritable cheval de Troie au sein de l’opinion publique. En distillant opportunément la confusion sur sa politique climatique, la macronie a réussi à gagner du temps dans sa gestion de la révolte des Gilets Jaunes. Elle a fait du mot magique de « transition » son leitmotiv dès le lancement du Haut Conseil pour le Climat et le discours présidentiel relatif à la stratégie pour la transition écologique du 27 novembre 2018. Soit 10 jours exactement après le début du mouvement des GJ. Sachant que ce Conseil est purement consultatif et qu’une bonne partie de ses membres sont liés au marché du carbone, on se demande bien à quoi il a pu servir, sinon à produire du consentement médiatique.

Si on analyse bien la séquence qui s’est ouverte avec le mouvement des GJ, la transition a été un des piliers de ce contre-feu médiatique qu’a voulu être le « Grand Débat National ». Sauf qu’en terme de « transition », cela s’est plutôt traduit, dans le programme du gouvernement, par l’annonce de l’augmentation de la production énergétique, en partie éolienne et photovoltaïque mais, surtout, à travers le renforcement de la filière nucléaire et des interconnexions électriques en Europe, ainsi que Macron n’a cessé de le répéter sur le développement massif des réseaux intelligents et de la voiture électrique. On peut d’ailleurs se demander si cette stratégie green tech ne servira pas à nouveau comme storytelling du « monde d’après » et à la relance économique post COVID19… On l’a peut être oublié, mais alors que le mouvement des Gilets Jaunes s’était mis en branle en réaction à la taxe carbone — taxe injuste et culpabilisante pour la plupart des français, faut-il rappeler que les 10 % les plus riches sur ce globe comptent pour 45 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone ? — Macron ne s’est pas gêné, en parfait manager, pour défendre la politique des « petits gestes ». Il déclarait le 27 novembre 2018, dans une phrase qu’aurait pu dire Pierre Rabhi, « Les citoyens sont de plus en plus nombreux à multiplier les petits gestes qui additionnés les uns aux autres font les grandes avancées ».

Contre cette politique là, d’autres gestes sont en train de naître, des gestes qui n’entendent pas se faire « colibriser » mais plutôt mener l’attaque au sein de l’écologie elle même. C’est qu’il y a bien deux conceptions de l’écologie qui s’affrontent aujourd’hui, qui sont comme la manifestation de deux visions du monde inconciliables et entre lesquelles il faudra choisir16. L’une qu’on qualifiera de « gestionnaire », entend perpétuer la domination économique du monde à travers un new deal vert, l’autre que l’on qualifiera de « sensible » veut en finir très précisément avec l’avancée ravageuse de l’économie. L’une est le relais de l’état, des lobbies industriels, et de l’impuissance des béni-oui-oui de la « transition intérieure », l’autre se forme à travers les luttes contre les grands projets d’infrastructures, les manifs sauvages, les blocages de routes, d’entrepôts, l’occupation de places, de centres commerciaux, mais aussi à travers les alliances entre des mouvements comme Extinction Rebellion et le Comité Adama. Et de plus en plus, au sein des milieux universitaires, celles et ceux qui n’en peuvent plus de l’asphyxie de pensée affligeant leurs institutions, s’organisent pour développer des cursus autonomes sur les enjeux par exemple des Zads, de l’éco-féminisme, des communs. Il existe bien sûr dans ces mouvements une multiplicité d’écologies, avec leurs propres tactiques, leurs propres désirs, mais avec comme point de mire la lutte contre la destruction du monde. C’est d’une telle diversité que nous devons nous rendre capables d’être affectés. Pierre de Jouvancourt et Gérard Dubey, par les recherches universitaires qu’ils mènent sur les phantasmes technologiques, concourent directement à travailler à l’émergence d’une « autre image de la Terre, plus indocile, indomptable, imprévisible, irréversible, et pour tout dire beaucoup plus ouverte au désordre et à l’impermanence que ce que nous pouvions imaginer. D’une certaine façon, c’est la nature même qui devient intermittente (p. 125). »

Reprenant Walter Benjamin à la fin du texte, Mauvais temps nous enjoint à interrompre le présent éternel qui nous garde en état de survie. Les corps déchus demandent des comptes. L’ordre vacille. Voilà la proposition centrale de Mauvais temps que nous ne pouvons que partager : face au temps universel de l’organisation totale des êtres vivants, face aux dispositifs monstrueux du système-Terre et ses électrodes technologiques, face à ceux qui voudraient neutraliser toute désertion, l’avis de tempête peut être une bonne nouvelle. A moins que ce ne soit un avertissement d’incendie. Ce début juin 2020, avec tous les potentiels de révoltes qu’ils contient, n’est qu’un début.

Jean Baptiste Vidalou

Notes

- Pour une enquête complète du projet de méga transfo, il faut lire le texte de l’anthropologue Alexander Dunlap https://lundi.am/L-accaparement-bureaucratique-des-terres-pour-une-colonisation-par-les[↩]

- Un article pointu sur les prophéties auto-réalisatrices du messie de la silicon valley Elon Musk : https://lundi.am/Starlink-LSD-et-Sillicon-Valley [↩]

- publié aux éditions Dehors en mai 2018[↩]

- Il est assez cocasse de savoir que Smil est le plus grand « spécialiste » contemporain des énergies et que Bill Gates prétend attendre la sortie d’un de ces nouveaux livres comme certaines personnes attendent le prochain film de La Guerre des étoiles… https://www.transitionsenergies.com/vaclav-smil-les-gens-nen-ont-rien-a-faire-du-monde-reel/[↩]

- Face à la crise écologique la rébellion est nécessaire. https://www.terrestres.org/2020/02/21/face-a-la-crise-ecologique-la-rebellion-est-necessaire/[↩]

- Le toucher du monde. Techniques du naturer, éditions Dehors, juillet 2019, p.377[↩]

- Sur l’importance du corps dans les stratégies de libération voir les trois livres essentiels : Une écologie décoloniale, de Malcom Ferdinand (entre autre le chapitre Prendre corps au monde : renouer avec une terre-mère), Se défendre. Une philosophie de la violence d’Elsa Dorlin, et Fugitif, où cours-tu ? de Dénètem Touam Bona.[↩]

- https://lundi.am/La-revolution-est-une-question-technique[↩]

- Conférence de Thomas P. Hughes au MIT en 1998 « Creating Open Systems from Edison to the Internet », https://www.youtube.com/watch?v=fAZtxcd5_tA[↩]

- Sur les liens entre les réseaux et la technocratie, voir les travaux de Pierre Musso, Critiques des réseaux, PUF 2003 et La Religion industrielle, Fayard, 2017[↩]

- Lire ou écouter sur cette question l’ami Jacques Fradin notamment ici https://lundi.am/la-conspiration-episode-2 sous-titré Le génie Électrique – Votre compteur électrique Linky.[↩]

- Pour aller plus loin sur la question de l’extractivisme et des terres rares deux livres : Anna Bednik, Extractivisme. Exploitation industrielle de la nature. Logiques, conséquences, résistances. Le passager clandestin, 2015 et Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon, Quel futur pour les métaux ? 2010[↩]

- L’Amassada, Les réseaux comme champ de bataille, juillet 2018, https://www.terrestres.org/2018/10/09/les-reseaux-comme-champ-de-bataille/ [↩]

- La révolution est une question technique, Fanny Lopez l’ordre électrique https://www.youtube.com/watch?v=FzJ9DSZ5DUQ, Fanny Lopez, Le rêve d’une déconnexion. De la maison autonome à la cité auto-énergétique, Éditions de la Villette, 2014.[↩]

- Grégoire Chamayou, La société ingouvernable, Une généalogie du libéralisme autoritaire, La Fabrique, pp198-199. [↩]

- La publication récente aux éditions Divergences du livre Ecologie sans transition, écrit par Désobéissance écolo Paris marque très certainement un tournant en ce sens, depuis l’expérience des marches pour le climat. Ainsi que le dernier livre de Andreas Malm, Comment saboter un pipeline, bien qu’il parte d’un autre point de vue, très confiant dans les énergies renouvelables, entend mener la bataille contre le business-as-usual et questionner la non-violence dogmatique.[↩]