À propos de Homo domesticus de James C. Scott, La découverte, 2019, 302 pages.

La crise écologique globale a ramené au cœur du débat les grandes questions des origines que le structuralisme avait rendues désuètes : d’où vient notre rapport particulier à la nature ? Comment ont émergé nos économies et nos modes de vie ? L’humanité est-elle vouée depuis son apparition à détruire son milieu vital ? La notion d’Anthropocène vient insérer les dévastations écologiques actuelles dans une perspective de long terme qui renvoie les contemporains aux vastes échelles temporelles de la géologie et de la préhistoire. Les enjeux graves et immédiatement politiques de ces questions leur ont donné un tour souvent imprécatoire. De nouveaux récits se constituent dans lesquels on montre du doigt les ancêtres responsables des désastres actuels. La ressemblance avec les grands mythes et les récits religieux de la chute originelle est frappante. Cette quête des commencements amène à regarder les sociétés anciennes qui nous ont précédés, les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique, les premiers fermiers néolithiques, non pas dans la logique spécifique de leur monde mais en tant qu’annonciateurs et précurseurs de notre monde à nous. Nous collectons dans la préhistoire et l’histoire les signes avant-coureurs de notre destinée.

L’ouvrage de James C. Scott se situe sans ambiguïté dans cette nouvelle perspective généalogique dont il illustre bon nombre d’écueils. « Il est difficile de ne pas se demander ‘ce que nous avons fait de mal pour en arriver là.’» dit-il, souhaitant contribuer à « retracer les origines à long terme de nos maux actuels » (p.21, note a). D’après la présentation de son éditeur, son ouvrage « démonte implacablement le grand récit de la naissance de l’État antique comme étape cruciale de la ‘civilisation’ humaine » et « révolutionne nos connaissances sur l’évolution de l’humanité et sur ce que Rousseau appelait ‘l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes’. »

Dans un ouvrage précédent, Zomia ou l’Art de ne pas être gouverné (2009, trad. fr. 2013), Scott proposait déjà un « contre-récit » de l’avènement de l’Etat, sur la base d’une étude des peuples montagnards d’Asie du sud-est. Il montrait que les tribus des montagnes de la « Zomia », classiquement vues comme des groupes n’ayant pas atteint un développement suffisant pour constituer des Etats, s’étaient en réalité formées en grande partie d’individus ayant fui les plaies des sociétés étatiques des plaines : les impôts, l’esclavage et les épidémies. Leur mode de vie centré sur la cueillette et les cultures itinérantes serait à lire comme une forme délibérée de résistance à l’emprise étatique.

Dans Homo domesticus, Scott entreprend d’étendre ce modèle à l’histoire des premiers États pour en faire un trait constitutif du phénomène étatique. Pour Scott, les conditions de vie des habitants des États archaïques (qu’il entend en un sens élastique allant d’Ur à l’empire romain) sont marquées par des épidémies, un travail pénible alimenté par l’esclavage et une crise de la biodiversité. La Zomia n’a pas existé qu’en Asie du sud-est : Scott fait la démonstration convaincante que les anciens Etats ont été régulièrement entourés des zones incontrôlées peuplées par des fuyards et des rebelles échappant à la civilisation. La vie dans ces sociétés « barbares » (Scott désigne ainsi ironiquement les sociétés sans État), caractérisée par la mobilité nomade et par une subsistance diversifiée, permettrait d’échapper à la fois aux épidémies et « à toute forme de sujétion et de domestication par l’ordre social hiérarchique de l’agriculture sédentaire et de l’État » (p. 267).

Or le projet d’Homo domesticus va plus loin qu’une simple extension d’analyses antérieures, il explore les liens entre l’émergence de l’Etat et un phénomène beaucoup plus ancien et général, la domestication par l’homme des plantes et des animaux. C’est cette réflexion qui va nous intéresser, car c’est elle qui constitue l’argument central du livre et, probablement, la cause de son échec. Dans la critique de la domination étatique, Scott marche dans les pas de brillants prédécesseurs : La Boétie, Rousseau, Engels, Kropotkine et de nombreux autres auteurs qui ont décrit d’un point de vue critique l’histoire des sociétés humaines. La particularité de l’argumentation de Scott réside dans sa réinterprétation de la domestication. Selon lui, « une compréhension globale de la domestication en tant que contrôle sur la reproduction est susceptible d’être appliquée non seulement aux plantes et aux animaux, mais aussi aux esclaves, aux sujets de l’État et aux femmes. » (p.12). Les États domestiquent les Barbares, en particulier les femmes, en les réduisant en esclavage de la même manière que les premiers fermiers ont domestiqué les mouflons sauvages pour en faire des moutons. La domestication sert ainsi de fil conducteur à une série d’oppositions dualistes teintées d’appréciations morales qui charpentent le livre : sauvage et domestique, mauvaises herbes et céréales, sociétés nomades et sociétés sédentaires, « Barbares » et « État », liberté et servitude. La domestication est, dans tous ces cas, le processus faisant passer du premier au second terme de l’opposition. Ainsi les pathogènes épidémiques qui se propagent dans les villes surpeuplées existaient depuis plusieurs millénaires dans la domus néolithique, cet espace confiné partagé entre humains, plantes et animaux domestiques.

Une grande part de la séduction troublante de ce livre tient sans doute à son art de réaliser le mariage improbable entre des données scientifiques récentes et des postulats théoriques remontant au XIXe siècle qui n’ont pas cessé de structurer notre perception commune de l’histoire humaine. Au début de son livre, Scott semble prendre en compte les changements de paradigme qui se sont opérés ces dernières décennies dans l’étude de la domestication et des origines de l’agriculture, disqualifiant l’image mythique d’une humanité passant soudainement de l’état sauvage à la civilisation au cours de la « Révolution néolithique ». Il prend note du fait que la sédentarité a existé avant le Néolithique et l’apparition de l’agriculture (p.61) (par exemple la culture natoufienne au Levant), ce qui ne l’empêche pas de réaffirmer plus loin le vieux schéma selon lequel la sédentarité serait une « grande réalisation civilisationnelle » du Néolithique (p.110).

Ces étonnantes contradictions se répètent. Scott constate à juste titre combien nous sommes piégés par la syntaxe en employant le verbe « domestiquer » qui réserve à l’humain la qualité de sujet et place les espèces non humaines en position d’objet (p.35). Ce schéma anthropocentré donne l’illusion d’un processus unilatéral orchestré par l’homme, démiurge domesticateur tout puissant, fort éloigné des modèles scientifiques récents décrivant la domestication comme un processus coévolutif millénaire impossible à planifier1. Or le vieux récit anthropocentré a tôt fait de resurgir plus vigoureux que jamais : « à force de soins et d’attention, nous créons une plante totalement domestiquée (…) elle est notre création ; elle ne peut plus prospérer sans notre intervention. En termes d’évolution, une plante complètement domestiquée est une anomalie florale hyperspécialisée et son avenir dépend entièrement du nôtre. » (p.90). Et dans la suite du livre, Scott ne cesse de recourir au paradigme syntaxique qu’il dénonçait pour décrire la façon dont les États « domestiquent » les Barbares, les femmes, les paysages, etc.

A peine a-t-il reconnu à juste titre qu’« il n’a pas existé de moment magique où Homo sapiens aurait franchi la ligne fatale qui sépare la chasse et la cueillette de l’agriculture, la préhistoire de l’histoire et l’état sauvage de la civilisation » (p.83), voilà qu’il proclame : « Une fois qu’Homo sapiens a franchi le Rubicon de l’agriculture, notre espèce s’est retrouvée prisonnière d’une austère discipline monacale » (p.105). Difficile de renoncer à la croyance au « moment magique » et à l’ethnocentrisme irrépressible qui réduit l’histoire de l’espèce Homo sapiens à celle de nos sociétés agricoles.

Les anciens empires des steppes xiongnu, ouighour et gengiskhanides et même les empires modernes moghol et ottoman sont classés parmi les « Barbares », c’est-à-dire des sociétés mobiles sans États (p.236), mais en même temps ce sont des « proto-États » et des « États itinérants » (p.262).

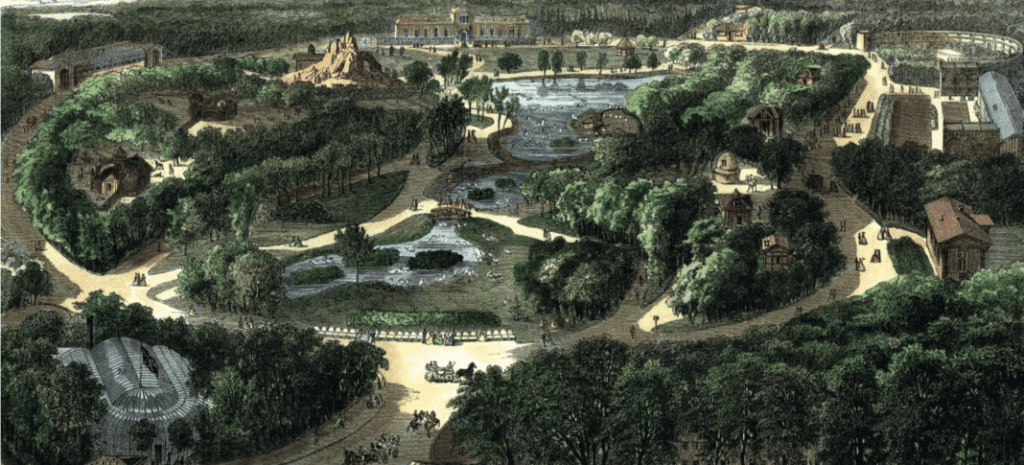

Le bois de Boulogne, berceau de la domestication

La notion de « domestication », qui sert de colonne vertébrale à la théorie de Scott, n’a rien d’intuitif ni d’universel. Le verbe domesticare, porteur du schéma syntaxique où l’humain est sujet et le non-humain objet, est une invention du latin médiéval, quant au substantif dérivé « domestication », il n’apparaît en français qu’au début du XIXe siècle. Ce qui signifie que, pendant des millénaires, des sociétés humaines ont partagé leur vie avec des plantes et des animaux sans penser qu’elles les « domestiquaient ». Elles considéraient qu’elles les avaient « reçus » d’Isis en Égypte, de Déméter à Rome ou du dieu Soleil chez les Incas. Les différentes variétés de céréales et les races de bétail ont évolué en fonction de processus complexes associant des adaptations spontanées des espèces à l’environnement anthropisé et aux conditions bioclimatiques régionales et des pratiques de sélection humaines motivées par des préférences non seulement économiques mais aussi esthétiques, rituelles et sociales. L’objectif des méthodes de sélection était généralement de maintenir une biodiversité perçue comme spontanée ou reçue d’entités divines. Comme l’a montré l’anthropologue préhistorienne Helen M. Leach, l’idée démiurgique d’améliorer les espèces par sélection dirigée et de créer des races et des cultivars artificiels n’existe pas dans les méthodes agricoles traditionnelles, mais se développe en Europe à partir du XVIIe siècle2. C’est cette attitude nouvelle d’amélioration de la nature qui va servir de modèle aux théorisations du XIXe siècle. La première définition scientifique de la domestication est celle du naturaliste Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et c’est celle que retient Scott (sans le citer) : « La prise de possession de la race par l’homme, par conséquent, la soumission permanente de l’animal, c’est la domestication. (…) La domestication implique nécessairement la reproduction sous la main de l’homme »3. On fait généralement de ce critère du contrôle sur la reproduction une vérité biologique éternelle en ignorant son contexte historique et social. Dans ces pages, Geoffroy Saint-Hilaire se contente en fait de citer le règlement des concours de la Société impériale d’acclimatation. Cette société savante offrait des médailles à qui serait capable d’obtenir la reproduction en captivité sur deux générations de divers animaux exotiques, comme le kangourou ou l’autruche. Les participants à ces concours étaient des personnages fortunés de toute l’Europe, aristocrates et grands bourgeois capables d’entretenir un zoo sur leur domaine et de faire venir des animaux rares des colonies. On exhibait au Jardin d’acclimatation de Paris, créé par la Société impériale d’acclimatation, les résultats de ces conquêtes, auxquelles s’ajoutèrent bientôt les zoos humains. Tel est le décor historique auquel nous devons notre définition classique de la domestication : la conquête de la nature et des races colonisées par l’homme blanc capitaliste. Le berceau de la domestication, ce n’est pas le Proche-Orient néolithique, c’est le Jardin d’acclimatation du bois de Boulogne de Napoléon III.

Des espèces handicapées ?

Scott s’inscrit dans le prolongement direct de cette vision de la domestication quand il décrit les espèces domestiques comme des « créations » « handicapées » de l’homme, entièrement dépendantes de lui pour leur survie (p.36). Chez les animaux domestiques, il diagnostique une perte de conscience de l’environnement et une « diminution générale de leur réactivité émotionnelle » (p.96). Ce déclin cognitif résultant d’une vie confinée dans des enclos pleins d’excréments aurait pour mécanisme une réduction du système limbique. Scott se réfère à ce sujet à des études4 répertoriant les réductions de taille du cerveau chez différentes espèces et elles sont en effet impressionnantes : -24% chez le mouton par rapport au mouflon, -33% chez le porc comparé au sanglier. Pour expliquer ce phénomène, Scott évoque l’expérience fameuse de Dmitri Belyaev, systématiquement citée dans ce genre de raisonnements. Des chercheurs russes ont sélectionné des renards argentés sur le critère de la docilité et, en seulement vingt générations, ils ont obtenu un tiers de renards non seulement doux et affectueux comme des chiens, mais présentant en outre différents traits du syndrome de domestication chez le chien : museau réduit, oreilles pendantes, pelage varié, queue dressée. Belyaev aurait ainsi reproduit en laboratoire ce que les hommes de la Préhistoire ont fait subir au loup pour le transformer en chien.

Mais qui étaient ces chercheurs russes et ces renards argentés, héros d’un véritable mythe savant dans les théories de la domestication ? Dmitri Belyaev est un généticien soviétique qui applique à Novossibirsk une méthode de sélection dirigée sur des renards d’élevage importés du Canada et élevés en captivité pour la production de fourrure. Sélectionnés en réalité depuis la fin du XIXe siècle, ils se sont adaptés à un univers totalement artificiel où ils n’ont plus à chasser pour se nourrir, ni à se battre pour accéder à la reproduction et où ils ne peuvent pas s’accoupler avec des individus sauvages5. Cet univers est fabriqué par la zootechnie d’État dans un contexte de colonisation et d’exploitation brutale des ressources naturelles et des ethnies de Sibérie. Alors que les renards de Belyaev sont sélectionnés pour leur soumission et leur adaptation à la vie en cage, les chasseurs-cueilleurs actuels utilisent le chien comme auxiliaire de chasse et comptent sur son autonomie et son agressivité. Il n’y a donc aucune chance que le monde de Belyaev ait quelque rapport avec celui des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur qui ont vécu la domestication du chien.

Concernant la réduction du volume cérébral, quels animaux les zoologues ont-ils choisis pour servir de référence dans la comparaison entre populations sauvages et domestiques ? Ce sont généralement des races occidentales modernes6. Le déclin aurait-il été aussi frappant si l’on avait choisi les porcs d’élevage extensif de Nouvelle-Guinée, croisés à chaque génération avec des sangliers ? Comme l’a montré récemment une équipe de jeunes généticiens, le point aveugle de ces modèles biologiques, c’est qu’ils confondent espèces domestiques et races produites par la zootechnie occidentale et érigent ces dernières en norme du vivant domestiqué7.

La réduction du coefficient d’encéphalisation est incontestablement un des effets de la domestication, mais elle ne prend pas partout les proportions connues dans nos races modernes et surtout ses conséquences sur le plan cognitif sont difficiles à évaluer. Les animaux domestiques féraux, c’est-à-dire revenus à une vie sauvage sans contrôle humain, gardent un cerveau de taille réduite, ce qui ne les empêche pas d’assurer depuis des siècles toutes les fonctions vitales dans un environnement sensoriel et moteur riche8. Selon Kruska auteur des principales recherches sur la comparaison des volumes cérébraux, cette réduction ne peut être interprétée comme une baisse d’intelligence : « il est plus correct de considérer les changements entre cerveau sauvage et domestique comme une adaptation particulière à la niche écologique de la domestication. (…) Les animaux domestiques montrent que l’intelligence n’est pas nécessairement corrélée ou dépendante d’un cerveau plus gros9 ».

En effet, l’éthologie cognitive a totalement bouleversé ces dernières années notre regard sur l’intelligence des animaux domestiques. Alors que le chimpanzé, animal que l’on tenait pour le plus proche de l’homme par son intelligence, échoue à apprendre des signaux de cognition sociale tels que le suivi du regard ou du pointage du doigt, on s’est aperçu que les animaux qui nous entourent en sont capables : le chien, la chèvre, le cheval et même le cochon. Ces facultés extraordinaires dans le monde du vivant ont été acquises au cours de la domestication.

L’image d’animaux domestiques « handicapés » et élevés en confinement dans une dépendance complète envers l’homme correspond à un mode de traitement de l’animal caractéristique des sociétés occidentales modernes, avec l’élevage industriel et le statut d’animal de compagnie. Ailleurs, les chevaux et les bovins savent se défendre contre les loups ; les races rustiques de brebis, qui portent des cornes, peuvent repousser les renards et les buses ; les chats et les chiens chassent, se battent et maîtrisent leur sexualité. Si on ne les confine pas en batterie, les poules pondeuses sont de redoutables prédatrices capables de chasser insectes, vers et même musaraignes.

Selon Scott, « le test décisif de la domestication d’une plante ou d’un animal est le fait qu’elle ou il ne puisse pas se propager sans notre assistance » (p.59). L’absurdité de cette affirmation peut se mesurer au nombre d’espèces domestiques vivant actuellement à l’état féral à travers le monde : mustangs, chats harets, chiens, chèvres, moutons, bovins, chameaux, poules, porcs ou abeilles ayant échappé au contrôle humain10. Les plantes ne sont pas en reste : blé, colza, seigle, riz, sorgho, tournesol, coton, betterave à sucre peuvent se dédomestiquer et se reproduire sans être cultivés11. Le maïs féral s’implante actuellement en Autriche. Des dattiers continuent de prospérer sur d’anciennes oasis des siècles après leur abandon. Les généticiens ont récemment démontré que le cheval de Przewalski qu’on croyait sauvage est un ancien cheval domestique, revenu à la vie sauvage depuis plusieurs millénaires. Aujourd’hui les seuls chevaux qui subsistent sur terre sont les chevaux domestiques, alors qu’il n’y a plus de chevaux sauvages. Si le cheval ne s’était pas domestiqué en s’adaptant aux milieux anthropisés, il aurait sans doute disparu comme d’autres espèces des temps glaciaires, tels l’ours des cavernes ou le mégacéros. Les espèces domestiques ne sont pas handicapées, elles se sont au contraire adaptées à des écosystèmes anthropisés et à des modes de vie pluri-espèces et cette adaptation s’est faite plus souvent de façon spontanée que par sélection humaine dirigée.

L’homme domestique

À la domestication biologique des animaux correspond selon Scott une domestication culturelle de l’espèce humaine manifestée par son enfermement dans la domus, le déclin de ses savoirs écologiques et une prise de contrôle de sa reproduction par l’État. Ces affirmations sont largement fondées sur des préjugés non vérifiés.

Pour Scott, la révolution néolithique constitue un « cas de déqualification massive (…) un appauvrissement de la sensibilité et du savoir pratique de notre espèce face au monde naturel, un appauvrissement de son régime alimentaire, une contraction de son espace vital et aussi, sans doute, de la richesse de son existence rituelle. » (p. 106). La domestication des plantes et des animaux « reposait sur une base génétique extrêmement étroite et fragile: une poignée d’espèces cultivées, un petit nombre de races de bétail et un paysage radicalement simplifié qui devait être constamment défendu contre le retour des éléments naturels qui en avaient été exclus. » (p. 126).

Le philosophe américain Paul Shepard a popularisé ce mythe paranoïde de l’homme néolithique à couteaux tirés avec une nature sauvage menaçant son pré carré12. L’archéologie nous fait découvrir un monde bien plus intéressant. Pendant des millénaires, les plantes cultivées n’ont pas présenté de différence avec les plantes sauvages parce qu’elles étaient collectées ensemble et mélangées au moment des semailles. L’étude génétique du blé engrain montre qu’il n’a pas subi de réduction de sa diversité génétique au cours de sa domestication13. La paléobotanique des espèces végétales présentes sur des sites néolithiques emblématiques comme Çatalhöyük (fin 8e- milieu 6e millénaire avant J.C.) nous apprend que les cultivateurs utilisaient systématiquement non seulement les plantes cultivées mais aussi différentes adventices, c’est-à-dire des plantes sauvages opportunistes s’introduisant dans leurs cultures. Le pain quotidien mêlait des céréales cultivées et des graines de moutarde sauvage, une plante invasive des champs appréciée pour ses qualités gustatives. Différentes graines de crucifères et de lamiacées sauvages faisaient l’objet d’un stockage spécialisé. Loin du Proche-Orient, les villages néolithiques rubanés en Europe centrale stockent aussi ce que nous appelons des « mauvaises herbes », par exemple le chénopode (Chenopodium album), une sorte d’épinard sauvage appréciant les sols perturbés et fertiles14. L’agriculture néolithique est un jardinage qui fait cohabiter et s’hybrider plantes sauvages et domestiques sans rupture ontologique. On connaît dans le monde de multiples exemples actuels de méthodes de cultures associant de façon comparable des espèces sauvages et des espèces domestiques, qu’il s’agisse des jardins sur brûlis d’Amazonie et de Mélanésie ou de l’agriculture itinérante du Sahel.

Au Proche-Orient, les choses changent au sortir du Néolithique. Avec l’émergence de grands centres urbains en Mésopotamie à la fin du 4e millénaire avant notre ère, se développe une culture extensive sur terres labourées par traction animale pour répondre aux besoins de consommation et de taxes des villes. Dans cette nouvelle écologie, les plantes opportunistes trouvent difficilement leur place15. Ce ne sont donc pas les « céréales qui font l’État », ce sont les villes qui font naître un nouveau type de culture céréalière.

Pour illustrer la déqualification néolithique qu’il imagine, Scott met en contraste la richesse des savoirs écologiques des chasseurs-cueilleurs et leur pauvreté chez les agriculteurs. Cette vision dualiste est évidemment démentie par des dizaines de volumes d’ethnoécologie des peuples cultivateurs. Scott ne les ignore pourtant pas totalement puisque pour illustrer « l’étendue des connaissances des chasseurs-cueilleurs sur leur environnement naturel », il renvoie à l’ouvrage du fondateur de l’ethnoécologie, Harold C. Conklin, Hanunoo agriculture16 (note 19 de la page 104). Or les Hanunoo ne sont pas des chasseurs-cueilleurs mais bien des cultivateurs de riz comme l’indique le titre de l’ouvrage de Conklin !

Les civilisations agraires sont toutes porteuses de savoirs diversifiés concernant des ressources végétales sauvages utilisées dans l’alimentation quotidienne et la médecine populaire. Aujourd’hui encore, l’ethnobotanique des sociétés rurales d’Europe en donne la preuve, en dépit d’une modernisation et d’une standardisation brutale des modes de vie : en Albanie, une enquête relève 70 taxons sauvages utilisés et 160 préparations médicinales17, en Sardaigne, 99 taxons connaissant 191 usages alimentaires, médicinaux et magiques18. Au cœur même de ce Proche-Orient dépeint par Scott comme un désert ethnobotanique depuis la fin du Néolithique, une étude récente menée chez des guérisseurs kurdes d’Irak a répertorié 66 espèces végétales utilisées et 49 recettes médicinales inconnues jusque-là dans la littérature19. Ces savoirs populaires longtemps méprisés sont encore trop peu étudiés, mais cela n’autorise pas les chercheurs à présumer sans vérification qu’ils n’existent pas. Quant à la pauvreté rituelle que Scott prête aux céréaliers, elle est démentie par la multitude des rites agraires, célébrations de la première gerbe et autres cultes de l’esprit du blé et de l’âme du riz connus à travers le monde.

Un État non céréalier est-il possible ?

Les grandes théories de l’origine de l’État se réduisent le plus souvent à des théories de la civilisation, c’est-à-dire de l’urbanisme, car en se focalisant sur les États urbains qui nous sont familiers, elles ignorent la diversité des formations étatiques à travers le monde20. Homo domesticus n’échappe pas à cette règle. Parmi les caractéristiques de l’État, Scott en retient trois : les murailles entourant les villes, la fiscalité payée en céréales ou en argent et l’existence d’un corps de fonctionnaires (p.134). Parmi ces critères qui limitent nécessairement la portée de la comparaison, la muraille est à coup sûr le plus curieux. L’arasement des fortifications autour de Paris signifie-t-il que la France est devenue dans les années 1920 une société sans État ? Dans la taïga sibérienne, au Néolithique, on connaît déjà des villages entourés de fortifications. Ces défenses ne sont pas l’indice d’un État forestier, mais au contraire de guerres entre villages voisins et donc de l’absence d’unification politique.

Limitant arbitrairement son investigation aux États céréaliers, Scott y découvre sans surprise que les céréales y sont d’une importance économique cruciale (p.145), et il en tire un soupçon sur les céréales dont la culture présenterait des affinités électives avec l’État. La culture céréalière serait une condition, non suffisante sans doute, mais bien « nécessaire » à l’émergence des États. La liste serait innombrable des sociétés de cultivateurs de céréales à travers le monde qui ne possèdent pas de structures étatiques propres. On sait depuis quelques années que des communautés proche-orientales, à Ohalo, stockaient du blé et de l’orge probablement cultivés et en faisaient du pain il y a 23000 ans, soit plus de 10000 ans avant le Néolithique21. Sur ces 23000 ans de relation intensifiée hommes-céréales, l’existence étatique en représente moins d’un quart : si l’État était en germe dans les céréales, pourquoi sa germination fut-elle si lente ?

Sur la foi de son étude de la Zomia, Scott généralise son affirmation d’un lien indissoluble entre État et céréales et l’incompatibilité entre État et tubercules (une culture d’« évitement de l’État »). Or cette généralisation est démentie par les États archaïques de Polynésie qui émergent dans une économie de culture de tubercules (taro et patate douce22). Ou encore par l’Europe du XVIIIe siècle dont les États imposent la culture des pommes de terre, provoquant en Russie les « révoltes de la pomme de terre », de violentes insurrections de paysans défendant leurs champs de céréales face à une répression brutale. Une société à État ne se définit pas par le fait que les gens cultivent du blé plutôt que des patates douces, ou élèvent des dindons plutôt que des canards, mais par l’existence d’un pouvoir capable d’imposer aux paysans ce qu’ils doivent produire et comment ils doivent le faire.

Sa vision binaire de l’État et des Barbares amène Scott à attribuer des traits qu’il juge positifs de sociétés à État à des sociétés sans État. Il convoque ainsi la théorie l’économie paysanne familiale de l’économiste russe Chayanov pour illustrer l’absence de recherche d’excédent dans la paysannerie avant l’émergence de structures étatiques (p.169). Or Chayanov ne décrit pas du tout une paysannerie pré-étatique : ses travaux sont fondés sur les statistiques agricoles russes de 1893, dans un État qui est l’autocratie impériale russe23.

Non suffisante à l’émergence des formations étatiques, la culture céréalière ne lui est pas non plus nécessaire. Les empires des steppes sont les plus grands État que la Terre ait portés, pourtant comme ils ne sont pas fondés sur la culture céréalière et ne bâtissent pas de murailles, Scott les classe dans le monde « barbare » des sociétés sans État. Sa dichotomie entre les Barbares et l’État reproduit les divers stéréotypes romantiques que David Sneath a patiemment démontés dans son ouvrage The headless state24. Le contraste entre la rigidité de l’État sédentaire agricole et la souplesse informelle de l’empire des steppes que l’on voit peint dans Mille plateaux (1980) par Deleuze et Guattari ignore l’importance de l’organisation administrative et territoriale, de la corvée et des impôts dans les aristocraties pastorales. « Tout en ciblant l’État civilisé et en romantisant l’Autre ‘non étatique’ dans la meilleure tradition rousseauiste, cette approche n’est pas sans faire écho au discours orientalisant du colonialisme25. » Cette remarque vaut aussi bien pour Scott.

En Mongolie, l’empire des Xiongnu il y a 2500 ans lève déjà un impôt et bâtit des cités entourées de murailles ; les Turcs anciens (T’ukue) ont une écriture et enregistrent les taxes sur des tablettes. Les Kyrgyz du Ienisseï soumettent les chasseurs-cueilleurs de Sibérie à une taxe en fourrures de zibeline et d’écureuil. Depuis les Xiongnu, les empires steppiques ont pour colonne vertébrale un système militaro-administratif décimal rangeant les combattants en dizaines, centaines et milliers selon une structure hiérarchique pyramidale. Reprise dans les empires turcs anciens puis mongols, cette administration originale ne paraît pas être la copie d’un système chinois préexistant.

Prenons l’exemple de l’empire mongol de Gengis khan et de ses descendants. La loi suprême est le iasak, code civil et administratif par lequel le grand khan impose à la société et à l’armée une discipline venue du ciel. Meurtre, mensonge, adultère et sodomie sont punis de mort26. En résulte une discipline mongole dont la description par le franciscain Plan Carpin au XIIIe siècle est fort éloignée de l’image du Barbare libre et insoumis peinte par Scott : « Les Tartares sont les plus obéissants du monde à leurs seigneurs, plus même que quelque religieux que ce soit à ses supérieurs. Ils les révèrent infiniment, et ne leur disent jamais une menterie27. » Dans l’empire mongol médiéval, les seigneurs (noian) sont entourés de fonctionnaires chargés des questions militaires, administratives, judiciaires et du recouvrement des impôts. Les pasteurs nomades sont en positions de serfs par rapport à leur seigneur : leurs déplacements et l’accès aux pâturages sont décidés par le seigneur, ils sont astreints à des redevances en bétail et produits d’élevage, à la corvée et au service des relais de poste28. Le système des relais de postes qui permettait à l’administration une communication et un contrôle performants à travers de vastes territoires était fondé sur les contributions de centaines de familles de pasteurs contraints de les entretenir29.

Les souverains gengiskhanides soumettent les populations des chasseurs-cueilleurs de Sibérie au paiement du tribut. Au XVIe siècle, dans le Khanat tatar de Sibir’ des collecteurs lèvent un impôt en fourrure et en poissons séchés sur les chasseurs-pêcheurs ougriens de la forêt qui doivent également leur soutien militaire au Khan. Ce régime d’imposition est ensuite repris et étendu par l’État russe et c’est du terme mongol iasak qu’il désigne le lourd impôt en fourrure auquel il soumet les populations indigènes.

L’opposition entre « Barbares » et « civilisation » est par définition ethnocentrique et ne peut servir de base à une typologie des formations politiques. Les Grecs ne voyaient pas les Barbares comme des sociétés sans État, mais au contraire comme des peuples soumis à des régimes despotiques ; ce n’est qu’au XIXe siècle que l’on voit le romantisme imaginer la barbarie comme un havre de liberté. « Le tableau des nations barbares offre je ne sais quoi de romantique, qui nous séduit » reconnaissait Chateaubriand qui se définissait comme un « barbare de l’Armorique »30. Pour cet auteur, les Scythes, barbares des steppes, représentent un idéal de vie simple et libre : « Un roi ou plutôt un père guidait la peuplade errante. Ses enfants le suivaient plutôt par amour que par devoir. » (ibid. p180). On n’est pas loin des barbares de Scott parmi lesquels « il fait bon vivre ». Kropotkine dans L’État, son rôle historique (1906) vante « l’esprit ‘barbare’ — scandinave, saxon, celte, germain, slave » qu’il décrit comme une « négation absolue de l’esprit unitaire et centralisateur romain, par lequel on cherche à expliquer l’histoire dans notre enseignement universitaire. » Plus d’un siècle avant Scott, l’anarchiste russe affirme que la mort de l’État n’est pas un désastre, mais un « renouveau » : « Les États mis en pièces, et une nouvelle vie recommençant dans mille et mille centres, sur le principe de l’initiative vivace de l’individu et des groupes, sur la libre entente. » (ibid.)

L’esclavage est-il une domestication ?

Pour établir le parallèle entre domestication et esclavage, Scott propose de prendre au sérieux les réflexions d’Aristote comparant les esclaves au bétail et affirmant que les Barbares sont esclaves par nature. D’après Scott, le philosophe aurait à l’esprit des « Sauvages », bandes de chasseurs cueilleurs, plutôt que des « Barbares » définis comme des populations pastorales (p.235).

Cette interprétation d’Aristote est surprenante : comment le philosophe grec du IVe siècle avant notre ère aurait-il pu avoir connaissance de l’existence de peuples de chasseurs-cueilleurs ? En réalité, pour Aristote, si les Barbares sont par nature voués à être esclaves, c’est du fait de leur soumission au despotisme. Les Barbares par excellence sont les sujets des empires orientaux, les Perses de Cyrus, qui se distinguent des Grecs par leur ignorance de la démocratie (Politiques, III, VII). Ce qui les caractérise, ce n’est pas l’absence d’État, mais l’excès d’État.

D’où viennent donc ces catégories de « sauvages » et de « barbares » que Scott prête à tort aux Grecs anciens ? On y reconnaît sans peine les stades de l’évolution humaine définis par Morgan (1877) et repris par Engels (1884) : la Sauvagerie caractérisée par la chasse-cueillette, la Barbarie par l’élevage et la Civilisation par l’agriculture. Les Anciens n’ayant pas de notion de « domestication », l’idée que l’esclavage imite la domestication des animaux ne peut venir d’eux. Par contre, elle est explicite chez Engels et Childe. Dans l’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État (1884), Engels place l’apparition des esclaves, ce « bétail humain », à la suite de l’invention de l’agriculture. Ce scénario d’Engels est repris, dans une citation que Scott fait sienne en la mettant en exergue (p.183), par l’archéologue marxiste Gordon Childe, auteur de la notion de « Révolution néolithique » : après avoir inventé l’agriculture et la guerre, les gens s’aperçurent que les ennemis pouvaient être domestiqués comme des animaux si on les asservissait au lieu de les tuer31. Avec sa domus, Scott reproduit presque mot pour mot, mais sans le citer, les thèses d’Engels sur la familia agraire, berceau de la propriété privée, de l’esclavage, de l’État et de la fameuse « défaite historique de la femme », mais en y ajoutant l’argument du contrôle sur la reproduction. Constatant que les esclaves des États antiques sont majoritairement des femmes chargées de fournir des enfants, Scott y voit une domestication des femmes calquée sur la gestion d’un troupeau de moutons qui réunit principalement des brebis pour quelques béliers.

Ces idées du XIXe siècle correspondent aux connaissances de l’époque sur la domestication et sur l’esclavage, mais elles ne peuvent plus être répétées aujourd’hui sans recul critique. On sait maintenant que l’esclavage a existé dans de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs indépendamment de toute influence des sociétés agricoles ou pastorales et de tout trafic d’esclaves avec elles, par exemple sur la côte Nord-Ouest de l’Alaska et du Canada ou en Sibérie. Les femmes y sont comme ailleurs surreprésentées parmi les esclaves, malgré l’absence de troupeaux de moutons à imiter. La raison en est simple et n’a rien à voir avec l’élevage : les esclaves sont le plus souvent capturés lors de combats avec des ennemis. Alors que les sociétés sans esclaves, comme les Aborigènes d’Australie, massacrent tous leurs ennemis, les sociétés à esclaves sont celles qui épargnent les femmes et les enfants. Si les hommes sont rarement laissés en vie, c’est parce qu’ils sont combattants.

Par ailleurs, comme l’ont montré les comparaisons mondiales de Testart, la condition des esclaves est souvent meilleure dans les États despotiques que dans les sociétés non étatiques où, privés de toute protection juridique et sans possibilité d’affranchissement, ils sont mis à mort à volonté par leurs maîtres et doivent souvent l’accompagner dans la tombe32. Il n’est pas sûr que les esclaves des « Barbares » aient trouvé leurs conditions de vie si « enviables » que Scott le suggère.

Conclusion

Les malentendus et les raccourcis de ce livre tiennent au fond à une tendance fort répandue qui consiste à concevoir la domestication comme une réalité homogène et inchangée depuis la Préhistoire, dont nous pourrions connaître l’essence simplement en observant le statut que les animaux et les plantes domestiques ont acquis dans nos sociétés depuis l’époque moderne. Est-il possible d’élargir nos conceptions de la domestication et de la penser en dehors du paradigme de la domination que le mot lui-même charrie ? Pourquoi pas ? C’est en français et dans les langues romanes que « domestique » désigne aussi bien le bétail que les serviteurs. L’adjectif russe équivalent, domashnyi, basé sur la même racine indo-européenne, ne véhicule pas les notions latines de domination qui en constituent un développement tardif singulier, mais évoque avant tout la famille et l’intimité. À l’exemple du vocable russe, nous pouvons séparer la notion de domestication du schéma verbal « domestiquer » qui distingue sujet et objet, pour revenir à sa source et décrire à travers elle le processus par lequel une espèce non humaine s’attache sur plusieurs générations à la maison humaine, un devenir-familier des non-humains et un devenir-hybride de la maison.

L’ouvrage de Scott en dit long sur les difficultés des modernes à comprendre les modes de vie unissant humains, plantes et animaux dans des communautés hybrides. L’hybridité des habitats et des paysages partagés déclenche des hantises de contamination et de pollution, à l’image de la domus insalubre de Scott. Derrière ces craintes, se profile le désir d’un monde sain et ordonné, où demeurent séparés les existences naturelles et les existences culturelles. Car le propre de la domestication et ce qui la rend menaçante pour les modernes, c’est qu’elle transgresse toute séparation nette entre le naturel et l’artificiel, l’animal et l’humanisé, le biologique et le social, ces frontières si nécessaires à la pensée naturaliste.

L’ouvrage de Scott place à l’origine d’une évolution sociale unilinéaire une écologie imposant de l’extérieur ses contraintes aveugles à la socialité humaine. Or ce déterminisme obnubilé par les céréales empêche de développer une réflexion sur la dynamique du processus étatique dans sa diversité, incluant les empires nomades, les royautés sacrées africaines ou les premiers États polynésiens. L’État n’est pas une économie ni une écologie particulière, c’est un certain type de violence légale capable d’imposer n’importe quel mode de subsistance. En URSS, à l’inverse des schémas de Scott, l’État a transformé de force des sédentaires en nomades et des éleveurs en chasseurs-cueilleurs pour leur faire collecter des fourrures précieuses nécessaires à l’obtention de devises. Tout en affirmant renverser les grands récits menant à la civilisation, Scott reproduit une vision téléologique et ethnocentrique de la domestication et de l’agriculture, qui réduit l’histoire d’« Homo sapiens » aux événements survenus au Proche-Orient. Pourtant une multitude d’autres foyers de domestication ont existé en Afrique, en Sibérie, en Asie du sud, en Océanie et dans les deux Amériques, donnant naissance à une incroyable diversité d’imbrications vitales entre des humains, des animaux et des plantes tant domestiques que sauvages. Dans ces divers foyers, on s’interroge, non moins qu’en Occident, sur l’entrée des espèces végétales et animales dans les sociétés humaines. Des récits d’origine sont portés par ces peuples pasteurs, agriculteurs, horticulteurs, qui nous font découvrir des modèles tout différents du paradigme viricentré de l’homme-domestiquant-et-dominant-la-nature. En Sibérie, l’origine des rennes domestiques est souvent attribuée à une curiosité réciproque et une amitié entre une femme et un renne sauvage. Un pacte est noué assurant aux humains et aux animaux un intérêt et une responsabilité dans cette nouvelle vie partagée. De nombreuses mythologies attribuent aux femmes l’origine du pacte noué avec les plantes et les animaux, car dans la vie quotidienne ce sont elles qui l’entretiennent, tandis que le monde des hommes est celui de la confrontation avec les espèces sauvages dans la chasse. Il serait temps d’élargir notre champ d’imagination aux récits de ceux qui entrelacent leur vie au quotidien avec les plantes et les animaux si nous voulons comprendre le pacte qui les unit et dans lequel nous ne nous sentons plus liés.

L’auteur remercie Laurent Berger et Pierre Déléage pour leurs remarques sur ce texte.

Notes

- Dorian Q. Fuller, « An emerging paradigm shift in the origins of agriculture », General Anthropology 17, no 2 (2010): 1–12.[↩]

- Helen M. Leach, « Selection and the unforeseen consequences of domestication », in M.Mullin & R. Cassidy éd. Where the Wild Things are now: Domestication reconsidered, New York, Berg : 71-99.[↩]

- Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Acclimatation et domestication des animaux utiles (Paris: Librairie agricole de la maison rustique, 1861), 156‑57.[↩]

- Melinda A. Zeder, « Pathways to Animal Domestication », Biodiversity in Agriculture: Domestication, Evolution, and Sustainability, 2012, 227.[↩]

- Pat Shipman, The animal connection: a new perspective on what makes us human (New York: Norton, 2011), 202; Kathryn A. Lord et al., « The History of Farm Foxes Undermines the Animal Domestication Syndrome », Trends in Ecology & Evolution 2020, 35, no 2: 125‑36.[↩]

- Peter Ebinger, « A Cytoarchitectonic Volumetric Comparison of Brains in Wild and Domestic Sheep », Zeitschrift Für Anatomie Und Entwicklungsgeschichte 144, no 3: 267‑302.[↩]

- Kathryn A. Lord et al., ibid.[↩]

- Dieter Kruska, « On the evolutionary significance of encephalization in some eutherian mammals: effects of adaptive radiation, domestication, and feralization », Brain, behavior and evolution 65, no 2 (2005): 73–108.[↩]

- Kruska, 103.[↩]

- Par exemple Tom Lee McKnight, Friendly Vermin: A Survey of Feral Livestock in Australia (University of California Press, 1976).[↩]

- M. V. Bagavathiannan et R. C. Van Acker, « Crop Ferality: Implications for Novel Trait Confinement », Agriculture, Ecosystems & Environment 127, no 1 (2008): 1‑6.[↩]

- Paul Shepard, The Only World We’ve Got: A Paul Shepard Reader (Sierra Club Books, 1996).[↩]

- B. Kilian et al., « Molecular Diversity at 18 Loci in 321 Wild and 92 Domesticate Lines Reveal No Reduction of Nucleotide Diversity during Triticum Monococcum (Einkorn) Domestication: Implications for the Origin of Agriculture », Molecular Biology and Evolution 24, no 12 (2007): 2657‑68.[↩]

- Amy Bogaard, Mohammed Ater, & John G. Hodgson, « Arable weeds as a case study in plant-human relationships beyond domestication », in Hybrid Communities: Biosocial Approaches to Domestication and Other Trans-species Relationships, éd. par Charles Stépanoff et Jean-Denis Vigne (Londres ; New-York: Routledge, 2018).[↩]

- Bogaard, Ater, et Hodgson ibid.[↩]

- Hanunóo agriculture: a report on an integral system of shifting cultivation in the Philippines (Rome, Italie: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1957).[↩]

- Manuel Pardo-de-Santayana, Andrea Pieroni, et Rajindra K. Puri, Ethnobotany in the New Europe: People, Health and Wild Plant Resources (Berghahn Books, 2010), 29.[↩]

- Maria Adele Signorini, Maddalena Piredda, et Piero Bruschi, « Plants and traditional knowledge: An ethnobotanical investigation on Monte Ortobene (Nuoro, Sardinia) », Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 5, no 1 (10 février 2009): 6.[↩]

- Hiwa M. Ahmed, « Ethnopharmacobotanical study on the medicinal plants used by herbalists in Sulaymaniyah Province, Kurdistan, Iraq », Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 12, no 1 (28 janvier 2016): 8.[↩]

- Cette remarque est développée par Alain Testart, La servitude volontaire. 2, L’origine de l’État (Paris, France: Éditions Errance, 2004).[↩]

- Snir, A., Nadel, D., Groman-Yaroslavski, I., Melamed, Y., Sternberg, M., Bar-Yosef, O., & Weiss, E.[↩]

- Patrick Vinton Kirch. How Chiefs Became Kings: Divine Kingship and the Rise of Archaic States in Ancient Hawai’i (Berkeley: University of California Press, 2010).[↩]

- Aleksandr Chayanov, On the theory of peasant economy, éd. par Daniel Thorner et al. (Homewood, Ill.: R.D. Irwin, 1966), 54.[↩]

- The Headless State: Aristocratic Orders, Kinship Society, & Misrepresentations of Nomadic Inner Asia (New York: Columbia University Press, 2007).[↩]

- Sneath, 202.[↩]

- René Grousset, L’empire des steppes: Attila, Gengis-Khan, Tamerlan : avec 30 cartes et 20 figures dans le texte (Paris: Payot, 1939), 278‑79.[↩]

- Voyages de Benjamin de Tudelle… de Jean du Plan Carpin en Tartarie… (Paris, 1830) 166.[↩]

- B. Vladimirtsoff, Le régime social des Mongols. Le féodalisme nomade. (Paris: Adrien-Maisonneuve, 1948), 148, 181, 211.[↩]

- Charles Bawden, The modern history of Mongolia (Londres; New-York: Kegan Paul Int., 1968), 103, 109.[↩]

- Arlette Michel, « Images des Barbares dans l’œuvre de Chateaubriand : Esthétique et religion », Bulletin de l’Association Guillaume Budé 1, no 2 (1998): 175.[↩]

- Vere Gordon Childe, Man makes himself (Londres: The Rationalist Press Association, 1936), 109.[↩]

- Alain Testart, L’institution de l’esclavage: une approche mondiale, éd. par Valérie Lécrivain (Paris, France: Gallimard, 2018).[↩]