A propos de Notre Corps Nous Même, Mathilde Blézat, Naïké Desquesnes, Mounia El Kotni, Nina Faure, Nathy Fofana, Hélène de Gunzbourg, Nana Kinsky, Yéléna Perret , Editions Hors d’Atteinte, 2020.

Propos recueillis par Coline Guérin et Léna Silberzahn.

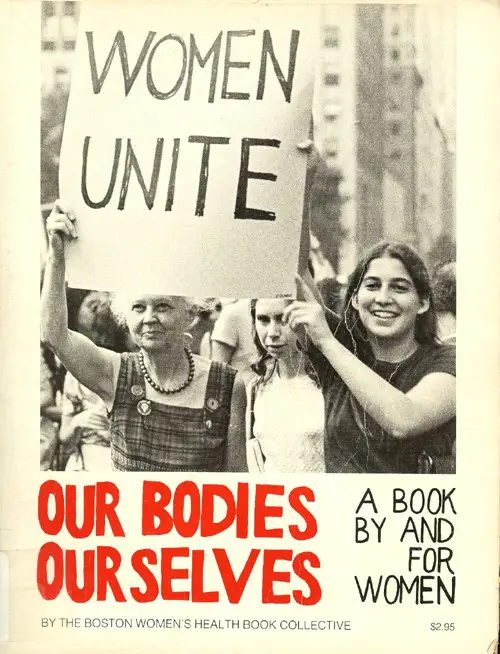

Our Body Ourselves a été publié par douze féministes à Boston en 1970. Depuis, le livre a été traduit et adapté par des groupes de femmes dans le monde entier. Comment est-ce que vous vous situez par rapport au collectif initial ?

Mounia : Le point commun c’est la méthode : faire parler des femmes. Pour récolter les témoignages, on a d’abord identifié les différentes thématiques, puis on a fait des groupes de parole. On a également fait circuler des appels à témoignages sur les réseaux sociaux, ou contacté des associations et des collectifs déjà constitués sur des thèmes spécifiques (par exemple le centre LGBT à Paris, le collectif Zef sur handicap et sexualité à Toulouse…etc.).

Naïké : Les témoignages sont très rares dans les livres ou brochures qu’on connaît sur ces questions, tandis que là, il y a la densité de la diversité! Et c’est pareil pour les images : Nous ne voulions pas d’images de photographes, donc on a fait un appel très large pour demander à toutes sortes de personnes de nous envoyer leur photos personnelles, ce qui donne un côté album de famille au livre.

Pourquoi refaire cette démarche aujourd’hui ?

N : Aujourd’hui, les thématiques et questions du corps reviennent en force, mais c’était beaucoup moins présent dans la vague féministe d’avant. Dans les années 1980-90, tout le monde disait « c’est bon vous avez tout gagné, la contraception, l’avortement, l’indépendance financière : il y a maintenant d’autres combats ». Alors certaines se sont dit « faisons la révolution avec nos camarades mecs et tout va bien se passer ». Remettre le corps des femmes au cœur de nos luttes aujourd’hui, c’est poser le fait que c’est toujours aussi insupportable. C’est vital de continuer à se battre en tant que femmes, dont les corps se font ausculter, disséquer, et souvent maltraiter.

Moi, c’est par le questionnement autour des violences gynécologiques et médicales que je me suis engouffrée dans ce que ça avait d’éminemment politique, le traitement des corps aujourd’hui. Ce qu’on vit chez les gynécos, c’est un truc que nos camarades mecs cisgenre1 ne vont jamais vivre : la première visite intimidante chez le gynéco, les rendez-vous inquiets lorsqu’on tombe enceinte, les avortements, la ménopause… Il y a deux mois, j’ai fait une grossesse extra utérine, et de nouveau, je me suis retrouvée à me dire que mon utérus est un problème. Ça reste crucial de politiser notre corps, de comprendre comment nos corps entrent en interaction avec l’autorité, notamment médicale. Aujourd’hui, c’est porté par un mouvement, on n’est pas toutes seules à réfléchir là-dessus : ce livre est possible parce qu’on a lu plein de choses, participé à des manifs, à des groupes de paroles, fait de l’auto-observation collective…

Aujourd’hui, les manuels qui profèrent leurs conseils « à destination des femmes » pullulent. Dans un contexte de néo-libéralisation des pratiques de self-help, on encourt rapidement le risque de créer des injonctions supplémentaires – de se connaître parfaitement, de bien contrôler son corps, d’en « prendre soin » grâce aux bons produits. Comment ne pas perdre de vue la lutte politique plus large dans laquelle ces gestes s’imbriquent?

N : Apprendre à se connaître, c’est aussi une manière d’être plus forte pour affronter le monde et pour continuer à se battre collectivement. Quand entre nous on apprend à poser des mots sur certaines parties de notre corps, et qu’on partage des expériences en commun, ça fait naître des connexions, on peut monter en expertise ensemble, on se rend compte qu’on l’avait ce savoir, qu’on ne l’avait juste pas exprimé. Rien que de prononcer certains mots, comme « vulve » , devant des mecs, sans tabou, ça pose un rééquilibrage des forces. Devant les médecins c’est pareil : Quand je décris à mon médecin où est mon col de l’utérus, je lui montre qu’il ne peut pas me dire n’importe quoi, que je suis moi aussi porteuse d’un savoir. Ce livre, on l’a écrit pour qu’il circule, et pour qu’il soit pris dans une lutte.

Pour l’instant ces pratiques restent socialement très situées… comment faire pour que ces savoirs pour soigner, protéger, et connaître nos corps soient diffusés plus largement ?

N : Il y a l’exemple de la maison de quartier d’Ivry-Port. Une fois par mois, une sage-femme féministe vient répondre à des questions sur l’avortement, la contraception, le plaisir. Et on sent à quel point c’est important, parce que les personnes qui assistent à ces ateliers se sont pris tout le racisme et le sexisme de l’institution médicale : une habitante racontait par exemple qu’on lui parlait comme à une gamine de 4 ans à cause de son foulard…

Après, quand on parle de diffusion vraiment large… il y a par exemple, Netflix qui a fait un livret très pédagogique pour accompagner la série Sex education. Ils ont de l’argent, et une force de frappe qu’on n’a pas : on se retrouve avec des panneaux JC Decaux dans la rue avec des immenses clitoris, un organe invisibilisé dans tous les cours et livres de biologie depuis des années. Mais il ne faut pas oublier que c’est le résultat d’un mouvement dans la rue qui fait qu’à un moment, ces choses deviennent acceptables .

M : Ça peut être assez ambigu, la diffusion des savoirs et les « progrès » en matière de féminisme : c’est toujours les mêmes qui font le travail gratuit, et les mêmes qui font des bénéfices avec ça. Le capitalisme récupère.

Au début de l’ouvrage, vous évoquez une certaine hésitation à employer le mot « femme » . De fait, cela fait un certain temps que les féminismes contribuent à remettre en cause la catégorie de « femme », en insistant plutôt sur la continuité entre les corps dits féminins et masculins, et les différences qui existent entre corps de « femmes ». Vous mentionnez d’ailleurs le fait qu’un ouvrage Trans Bodies, Trans Selves a été publié aux États Unis en 2014… C’est qui le « nous » de « notre corps nous-même » ?

M : D’un côté, notre corps, c’est quelque chose qu’on a toutes en commun. D’un autre côté, ces corps sont très différents, et perçus différemment : C’est cette tension qui rend le travail politique sur les corps si intéressant. Je pense que le corps est un bon point de départ pour questionner nos communs et nos différences justement, et de créer des alliances. C’est également un point de départ assez fort pour questionner les rapports aux normes.

N : Pendant la première réunion du collectif d’écriture, il y avait beaucoup de personnes qui se ressemblaient. On était toutes trentenaires blanches. C’était homogène et on s’est dit qu’on ne pouvait pas commencer un bouquin sur ces questions avec un tel collectif. Donc on a commencé à contacter d’autres personnes, dont Mounia. Il y a deux jeunes afro-féministes qui nous ont rejoint, qui elles à l’époque avaient 23 ans, puis une autrice qui a plus de 70 ans, et qui nous a ouvert tout un pan autour de la vieillesse des femmes qu’on aurait eu du mal à aborder, sinon.

M : Au début je me suis dit « ok c’est bon je vais être le Token » et une pote m’a incitée à y aller. Et ça m’a plu, alors je suis restée. Le « nous » de NCNM part de nous les autrices, mais aussi de nous qui vivons l’oppression patriarcale parce qu’on est des femmes dans la société. Et donc là on a essayé de nuancer et d’inclure une diversité d’expériences : celles d’entre nous qui vivent le racisme, celles qui sont confrontées à la grossophobie, etc. Pour toutes ces différentes voix, nous avons aussi cherché des témoignages spécifiques. C’est le cas aussi pour les personnes trans et non-binaires. Les témoignages apparaissent dans la partie sur les identités de genre ou la transition mais pas uniquement, comme pour les autres témoignages, leur parole apparaît dans différents endroits du livre. Le cahier anatomique se veut un outil pour toutes les personnes qui souhaitent mieux connaître leur vulve, quelle que soit leur identité de genre.

N : Quand on voyait que les témoignages étaient trop homogènes, on faisait un travail individuel pour aller chercher d’autres voix pour que le bouquin parle au plus de femmes possible. Il y a eu pas mal de stress autour de ça, et on a dû accepter que comme tout, ce livre était perfectible, et on verra bien à la sortie : qui va nous dire les aspects qu’on n’aura pas traités, oubliés… C’est sûr qu’il y a des manques.

À un moment du livre, une personne raconte qu’elle tague « laissez nos poils tranquilles » sur un cabinet de beauté pendant une marche de nuit féministe, alors qu’elle dit y être allée deux jours auparavant pour une épilation. Aujourd’hui, on entend souvent parler de « réappropriation», sans savoir exactement que mettre derrière ce mot, et quoi faire de toutes ces injonctions contradictoires. Pour vous, ça veut dire quoi se « réapproprier » son corps ?

M : Pour moi c’est le connaître. Je n’aime pas trop cette idée de corps comme propriété. C’est plutôt l’idée de ne pas en avoir peur. Moi, je connais bien mon corps, son cycle menstruel, et j’avais déjà vu des accouchements : je n’avais plus aucun tabou selon moi… pourtant, je n’avais jamais regardé ma vulve avant un atelier que j’ai fait il y a un an. Et ça a été hyper dur. Il y a un grand enjeu à vaincre cette peur, et cette barrière – souvent inconsciente, d’ailleurs. C’est aussi une question de connaître ses propres limites, ce avec quoi on est confortable. Car si nous n’avons pas ce savoir-là, d’autres peuvent nous imposer le leur.

N : Ça me renvoie à ce qui est dit dans le livre au chapitre « Corps et Genre », cette question d’apprendre plus tard tout ce qu’on a refusé de nous apprendre, tout ce que la société a refusé de nous dire quand on était gamines. Parfois, ça nous arrive à trente ans, voire trente-cinq ans, voire 60 ans ! Ça passe par regarder sa vulve (moi aussi je l’ai fait il n’y a pas longtemps du tout !), mais c’est aussi apprendre à crier comme on n’a jamais appris à crier – de manière à protéger l’intégrité de notre corps. C’est ce que font beaucoup de super collectifs d’auto-défense : apprendre à marcher dans la rue en sachant que ce corps il a une force, et que l’on peut éventuellement, si besoin, se battre avec. Notre éducation genrée fait qu’on a progressivement perdu cette confiance-là, cette conviction d’être capable. La réappropriation, donc, ça me renvoie à l’autodéfense. Cette idée qu’on nous l’a pris, notre corps. Qu’il faut lutter contre la dépossession actuelle, l’inscrire dans un combat qui est aussi anticapitaliste et écologiste. Car tout ceci est imbriqué.

Nous, on vient de cercles assez écolos, et votre démarche nous évoque pas mal le « reclaim » (qu’Emilie Hache définit comme « réhabiliter et se réapproprier quelque chose de détruit, de dévalorisé, le modifier comme être modifié par cette réappropriation ») et l’écoféminisme. On était assez surprises de ne rien voir sur l’écoféminisme dans le livre ; c’est un choix ?

M : Je travaille sur l’écoféminisme, ou plus précisément le mouvement de femmes en défense de la terre et des territoires au Mexique, mais je n’ai pas vraiment identifié d’endroit où j’avais besoin de parler de l’écoféminisme dans Notre corps nous-même. En France, ça reste quand même assez théorique, même s’il y a un renouveau. Dans les pays du Sud c’est une question de vie ou de mort, c’est le corps en première ligne de la contamination. En France, on pourrait le faire… la pollution… il y a plein de choses. Mais souvent celles qui militent pour un environnement ou une alimentation plus saine ne se réclament pas de l’écoféminisme, qui lui, reste assez philosophique je trouve.

N : Ca vient aussi de la composition du groupe d’autrices, qui n’était pas composé d’une majorité qui lient politiquement le féminisme et l’écologie. On aurait pu faire plus sur la question de nos corps intoxiqués par le système industriel capitaliste. Je suis en train de lire une super enquête de Fabrice Nicolino sur les lobbys industriels face aux révélations des conséquences des perturbateurs endocriniens sur nos corps. Nos corps sont contaminés par l’industrie, et ça fait partie de notre époque. C’est une différence avec les années 1970.

Comment vos sensibilités écolos impactent-elles votre engagement féministe ?

N : Ça arrive souvent d’être dans l’inconfort dans les deux milieux… C’est pour ça que la rencontre des bombes atomiques (Weekend féministe et antinuclélaire dans la Meuse en septembre 2019) a été si forte pour moi en septembre. Je trouve qu’il y a eu quelque chose d’hyper confortable et de ressourçant dans ce rassemblement qui liait la question nucléaire à la question féministe et de le faire en mixité choisie. Je pense que ça a pu éclairer la difficulté qu’on pouvait avoir en tant que femme dans les milieux écolos. Comme le fait qu’il y ait une disproportion de discours portés par des hommes, que la question du patriarcat n’est pas une priorité dans ces milieux là et c’est un problème. Ça a aussi éclairé que, moi dans certains milieux féministes, je me sens pas toujours prise émotionnellement parce qu’il me manque le côté de la lutte contre la destruction du vivant, qui me porte aussi beaucoup…

Quand je me suis retrouvée à examiner l’intérieur de mon corps, et bien ça m’a beaucoup rappelé la démarche de cultiver des légumes. Comme un retour à l’essentiel. J’ai été coupée par divers processus sociaux et culturels de ces activités, donc je le fais peu, mais quand je le fais, il y a un truc de connexion. C’est juste : mettre les mains dans la matière comme je mets les mains dans ma vulve. J’utilise pas le mot nature, c’est pas ça qui me porte mais juste, être connectée à un environnement vivant.

En fait, dans les deux cas, c’est aussi la question de l’autonomie, non ?

N : Oui, dans le livre on a essayé de s’intéresser à la question de l’autonomie, car très vite il y a le risque de la caricature de : « ces femmes qui font de l’auto santé veulent jamais voir de médecin » . Or, l’enjeu est surtout de ne plus dépendre d’autres personnes ou d’un système pour subvenir à certaines choses de base. Ça nous amène à réfléchir à la question plus large de savoir : c’est quoi la base? Sur quelle base je peux compter sur moi même et sur une communauté – et pas sur le supermarché, le médecin de l’hôpital, l’électricité nucléaire, etc. Il faut commencer par quelque chose, et avoir des bases d’autonomie concernant notre santé, ça nous permettrait à la fois d’être plus résilientes dans nos corps de femmes et dans nos corps face à des supermarchés qui nous vendent de la merde, et des produits trop chers…

Dans votre livre, vous évoquez l’histoire de la médecine occidentale comme long processus de confiscation des savoirs féminins, mais aujourd’hui, à l’heure où nos corps sont extrêmement fragilisés par les pollutions et violences, quel combat mener en tant que féministe là dessus ? On retrouve cette ambiguïté, bien connue des milieux écolos, entre le refus de dépendre des techniques industrielles d’une part, et l’impossibilité de prôner un simple « retour au naturel » de l’autre. Il nous semble que vous arrivez assez bien à tenir ces deux bouts ensemble, par exemple sur la pilule.

N : Je ne dis pas qu’il faut ne plus aller chez le médecin, mais je pense qu’on peut y aller différemment. La plupart des médecins aujourd’hui ne transmettent pas ce qu’ils savent à leurs patientes. On ne sait même pas comment mettre un spéculum. C’est la transmission du savoir qui est au cœur de ce livre. Plus on pourra faire certains gestes, plus on gagnera en autonomie et en confiance avec des médecins qu’on pourra alors considérer comme des alliés. J’ai appris en travaillant sur le livre qu’on pouvait faire des prélèvements nous mêmes, par exemple, alors qu’on ne nous le propose jamais.

M : Sur la pilule, ça a été difficile, parce qu’en fait énormément de personnes en ce moment militent pour arrêter de prendre des hormones et donc la pilule, pour des raisons assez différentes. C’est beaucoup suivi par des gens d’extrême droite. Ce qu’on a essayé d’éviter dans le livre, c’est de dire que c’était de la faute des femmes. De culpabiliser tout le temps. L’idée est de pouvoir se dire : faisons nos choix au mieux.

Aujourd’hui, on entend de plus en plus de discours promouvant le fait d’arrêter de faire des enfants à cause de la dévastation écologique – allant de certains cercles de proches jusqu’au mouvement Ginks ( « Green Inclinations, No Kids » ) et aux néo-malthusianistes. Par ailleurs, les débats sur la PMA qu’il y a eu cette année nous ont questionné sur l’aspect éminemment politique de la maternité et de la parentalité… Comment avez-vous travaillé la question d’avoir des enfants aujourd’hui dans votre livre ?

M : Ce bouquin, il parle de corps, de santé, de reproduction et c’était hyper important pour nous d’avoir cette partie : « ne pas avoir d’enfant » par choix ou pas, les questionnements qui traversent quand on a des enfants, la maternité féministe, etc. Certains discours utilisent l’écologie pour encore une fois, contraindre la reproduction des mêmes populations ; d’où l’encadré « contraception forcée » ou « coercition reproductive » , qui touche des femmes racisées. Macron a récemment dit qu’il fallait limiter la fécondité en Afrique alors qu’on sait bien qu’écologiquement, c’est notre système économico-politique qui pose question, c’est la consommation, c’est l’hyper-croissance – pas le nombre d’enfants. Bien sûr que c’est beaucoup plus simple de stériliser des femmes de certains groupes de force, plutôt que de se dire : il y a un truc de fond à changer. Cette discrimination sur la procréation a été à nouveau très présente dans les débats sur la PMA. Qui a le droit de se reproduire, qui sont les bons reproducteurs, reproductrices? Lorsque la loi sur la PMA pour toutes – qui, au passage, exclut les personnes trans – a été votée, nous étions dans la finalisation du livre. Et à la fois nous étions super contentes de pouvoir l’intégrer et en même temps le décret d’application n’est toujours pas passé et de nouvelles discriminations se profilent, notamment sur la prise en charge de ces soins. Le message envoyé est le même que pour d’autres catégories de femmes : votre reproduction n’est pas désirable.

N : Notre cible n’est pas le ventre des femmes ; c’est celles et ceux qui ont le pouvoir. C’est ça qu’il faut inverser dans ce discours. Redire que nous allons nous battre contre ceux qui détiennent le pouvoir économique, le pouvoir politique – et pas contre l’utérus de toutes ces femmes pour leur dire que c’est mal de faire des enfants aujourd’hui.

Dans le livre, vous dites que vous souhaitez « faire exister la catégorie de mère féministe », vous pouvez nous en dire plus ?

N : Il y a encore énormément de boulot pour qu’en tant que mère on arrive à ne pas s’exclure du monde social, et notamment du monde militant. Est-ce que c’est parce que le mouvement écolo à Paris est porté par des jeunes que les réunions sont pensées sans accueil pour les enfants ?… est ce que c’est parce que quand on devient mère on est obligée de faire des choix ? C’est un impensé du mouvement : (ré)intégrer les personnes qui ont des enfants, intégrer les enfants. Est-ce que la parentalité elle peut être collectivisée ou non? Il y a plein de choses à réfléchir… (voir le festival Very Bad Mother qui aura lieu en avril en Bretagne, et le livre de Fatima Ouassak sur la mère comme nouveau sujet révolutionnaire, qui va sortir en mai. Avant d’avoir des enfants, j’ai fait des conneries auprès de copines, j’ai du tout senti les appels à l’aide… c’est pour ça qu’il faut se transmettre ces questions, car si j’avais su à quel point c’est la détresse le post-partum, l’après naissance… il faut être costaud, entourée, en parler… la politisation de l’accouchement est tout juste entrain de se faire, avec notamment des super livres comme L’accouchement est politique de Marie-Hélène Lahaye, et le livre Donner naissance d’Alana Apfel.

M : La maternité est d’ailleurs un très bon lieu pour questionner l’écologie, pour s’intéresser à l’écologie et la repenser, ça peut être une ouverture au féminisme et aussi notre relation à notre écosystème, aux autres…

Comment écologies et féminismes pourraient amener à questionner la structure de la société dans un sens vraiment révolutionnaire ? Si on devait imaginer de manière vraiment utopique des nouvelles formes de structurations de villes et de campagnes ? Est-ce qu’en écrivant le bouquin vous avez eu des idées ou des envies ?

N : Pour nous, vivre en couple hétéro c’est souvent un système qui ne fonctionne pas pour les femmes. Trouver d’autres manières de vivre ça permet de moins porter de charge mentale. Moi je vis avec mon compagnon et une autre femme qui a deux enfants et je vois déjà l’apport que ça peut être de collectiviser à trois adultes, la préparation du repas et les enfants. Et j’aimerais bien qu’on soit encore plus.

M : Les béguinages (regroupements de logements individuels avec des espaces en commun, créés originellement à Liège à la fin du XIIe siècle par les communautés de Béguines) reviennent, notamment pour les personnes âgées. S’occuper des enfants à plusieurs, dans les classes populaires, ça se fait. Ça reste très genré, car ce sont encore les femmes qui s’en occupent, et c‘est souvent par nécessité ou contrainte, mais ça existe : des réseaux collectifs de soutien, ce truc de connaître ses voisins et voisines.

Nina 2 : En faisant des recherches pour le chapitre travail domestique, nous avons découvert que des femmes aux États-Unis à la fin du XIXème siècle avaient réfléchi à comment libérer les femmes du ménage et imaginé des villes sans travail domestique où tout serait mis en commun, de façon très ingénieuse avec, par exemple des systèmes de rails pour amener le linge sale en buanderie centrale, ou avec la création de coopératives de femmes qui auraient facturé le travail domestique à leurs maris. Cela pose la question de ce à quoi le monde ressemblerait s’il n’avait pas été façonné par les hommes. Ce qui apparaît dans leurs propositions à l’époque, c’est une tentative de réunir des femmes qui ont été séparées par les foyers individuels, assignées à des tâches similaires mais sans pouvoir se croiser, s’organiser. Que se passerait-il si on laissait aujourd’hui aux femmes la main sur la façon d’organiser les villes ? Peut-être qu’il y aurait une volonté de mise en commun du travail de care, du travail domestique et qu’il y aurait aussi beaucoup plus d’espaces prévus à la fois pour les adultes et les enfants. Peut-être que l’on réunirait des foyers, et que cela amènerait à réfléchir à comment organiser la société pour que la priorité soit le bien-être collectif et pas la consommation.

Et, question bonus… ça ressemblerait à quoi un manuel sur les corps de mecs ?

M : On s’est dit qu’ils avaient qu’à faire le leur.

N : Ce livre c’est un outil pour se sentir plus fortes, les mecs j’ai l’impression qu’ils ont moins besoin de se sentir plus forts.

Au contraire, il faudrait sans doute que les hommes cis expérimentent et inventent d’autres formes de « corps forts » , au delà du corps d’athlète qui intimide les autres, et colonise l’espace public (que ce soit dans le métro ou dans les cours de récréation). Les questions ne sont pas du tout les mêmes, mais il y a tout de même un grand enjeu pour eux de réfléchir à leurs corps comme quelque chose qui pourrait faire l’objet d’un travail politique, non ?

M : C’est intéressant et important parce qu’encore une fois, nous, on va faire un travail féministe sur nos corps et avancer. C’est toujours ça, « moi je sais des choses et je veux pouvoir faire des choses différemment » , et les mecs, ils vont continuer à se comporter comme ils se comportent.

N : Il y aurait un guide à faire sur leurs corps, mais ce serait un exercice pédagogique différent. Ça me renvoie au fait que socialement, les mecs réduisent souvent beaucoup de choses à leur bite. Ce serait très intéressant, de complètement casser ça et de dire « tu peux exister sans ta bite » . Quand on voit le nombre de féminicides, de viols, et de violences faites aux femmes en France, je lie ça à la question de comment les mecs se subjectivent par rapport à leur sexe masculin, comment ça devient une arme pour aller détruire d’autres corps… Mais plus largement, ça renvoie en fait à la question du rôle de la pénétration dans les couples hétéros traditionnels par exemple. Sur le livre, on a beaucoup rigolé en créant « le Front d’Abolition de la Pénétration » (le FAP) pour exprimer le fait que le sexe ce n’est pas seulement la pénétration: se donner du plaisir ça passe par beaucoup d’autres choses.

Pour aller plus loin sur les corps, les luttes, et les plaisirs:

- Very Bad Mother, Festival dans le Finistère 2020

- Our Body Ourselves, Boston Women’s Health Book Collective

- Autobiographie d’un Corps Trans, Infokiosque

- Donner naissance, sages-femmes et justice reproductive, Alana Apfel , Cambourakis

- L’accouchement est politique, Laëtitia Négrié et Béatrice Cascalès , L’instant Présent

- Corps sans tabous, Maison de quartier Ivry-Port

- BABA du sexe entre meufs et personnes queer Crowdfunding

- La nuit des béguines, Aline Kiner, Linalevi

- Mon nom est clitoris, un film de Daphné Leblond et Lisa Billuart Monet, Iota Productions

- En Marges, Numéro sur les maternités

- Mon corps est un champs de bataille, éditions Ma colère 2004

- Le pouvoir des mères, comment se réapproprier la maternité, Arte, Un podcast à soi, par Charlotte Bienaimé

- La puissance des mères, pour un nouveau sujet révolutionnaire, Fatima Ouassak, La Découverte

- S’armer jusqu’aux lèvres, Infokiosque

- Check ta chatte, BD d’Emma