Turbulences carbo-économiques

Le régime des retraites est aujourd’hui pris d’assaut car il mettrait en péril notre avenir économique. Par un esprit de prévoyance et pour éviter un effondrement des pensions futures, dit-on, les gouvernants mettent en œuvre un modèle de retraites dont l’horizon se déploie entre 2030 et 2070. Observe-t-on la même diligence politique lorsqu’il s’agit concevoir des politiques climatiques ? Guidés par un principe de raison et de justice intergénérationelle1, les gouvernants réformeraient les retraites « Pour vos enfants » dit-on. Voyons justement ce qu’ils font pour nos enfants.

Tout est en place pour que tout empire. Il suffit, par exemple, de constater à quel point nous sommes éloignés de l’objectif fixé par les accords de Paris en 2015 lors de la COP 21 – à savoir limiter l’augmentation de la température du globe d’ici 2100 à 1,5°C par rapport à son niveau préindustriel. Cet accord repose sur un double scandale : les promesses sont non contraignantes, ce qui revient à dire que nous fixons un seuil de température à ne pas dépasser sans nous donner les moyens de le faire respecter ; ensuite, l’addition des promesses formulées en 2015 par les Etats ne couvre que …30% des réductions indispensables à réaliser afin d’honorer cet accord2.

Alors que les émissions mondiales de gaz à effet de serres ne font qu’augmenter (2,7 % en 2018), à partir de 2020, il faudrait les diminuer de 7,5% par an pour atteindre une diminution de plus de 90% en 2050 par rapport aux émissions actuelles3. Et encore, tous ces objectifs chiffrés sont fondés sur les rapports du GIEC, dont les résultats, issus d’un utile travail de synthèse, sous-estiment certainement la rapidité du réchauffement climatique et de ses conséquences4. On apprend récemment que les glaces du Groenland et de l’Arctique fondent bien plus vite que prévu5. Des études récentes tendent à montrer que le GIEC a surestimé ce qu’était le fameux « niveau pré-industriel » de CO2. Concrètement cela signifierait que notre quota d’émissions restant, afin de ne pas dépasser le seuil des 1,5, serait rétréci de moitié : si cette hypothèse est confirmée, il faudrait alors doubler l’effort de baisse des émissions annoncé dans les rapports du GIEC6.

Imaginer la crise

Nos imaginaires politiques sont incapables de se figurer ce que représente une descente de la consommation d’énergie carbonée à la hauteur de l’événement. Nous sommes en situation de « décalage prométhéen », aurait sans doute affirmé le philosophe Günther Anders. Ce dernier, en réaction à l’avènement de la bombe atomique et de la possibilité de la fin de l’histoire qu’elle introduisait, définissait ce décalage comme l’écart entre les conséquences du progrès et nos facultés de représentation. « […] la seule tâche morale décisive aujourd’hui, écrivait-t-il dans les années 1950, dans la mesure où tout n’est pas encore perdu, consiste à éduquer l’imagination morale7 ». Si, chez Anders, cette éducation passait par une méthode d’exagération délibérée de ce qu’on peut observer dans le présent, il est tout autant possible de rendre palpable le mur climatique par le recours à quelques expériences historiques.

En effet, par le passé, certains événements firent brutalement chuter les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, la crise qui suivit le crash de 1929 provoqua une diminution d’environ 30% des émissions de CO2 aux Etats-Unis et de 23% de l’Europe continentale (1929-1932). Entre 1943 et 1945, sommet de la Seconde guerre mondiale et de la politique de bombardement contre les populations civiles en Europe continentale, les émissions du continent sont divisées par deux. Entre 1990 et 1997, consécutivement à l’effondrement du bloc soviétique, les émissions du territoire russe chutent de 40%8.

Ainsi, au premier abord, l’effondrement économique aurait une vertu climatique. Et cette idée semble d’autant plus probante que, historiquement, le découplage entre croissance du PIB et émissions de gaz à effet de serre reste un phénomène au mieux marginal9. Pour le dire très grossièrement, la cure de désintoxication reviendrait à deux ou trois fois les effondrements économiques les plus brutaux du XXe siècle – à la différence près, mais finalement peu rassurante, qu’un tel changement devrait s’accomplir en deux ou trois décennies.

Par conséquent, et sans aborder les autres questions écologiques essentielles10, il paraît légitime de se demander s’il faut souhaiter une crise financière, économique ou institutionnelle du capitalisme mondialisé d’une magnitude inouïe. Doit-on tout espérer de l’effondrement11 ?

Transformation de soi et du monde

Contrairement à l’opinion répandue, la plupart des militant-es et des collapsonautes se refusent à un tel espoir malsain. Pour la majorité, il ne s’agit pas d’attendre la fin salvatrice de ce monde mais d’expérimenter des manières d’en sortir, de le transformer ou de l’arrêter. Dans toutes ses sensibilités, l’écologie, des zéro déchet aux activistes les plus déterminés, cherche à se soustraire aux réquisits de la société reposant principalement sur le travail non (ou peu) choisi et la consommation : quitter progressivement, affectivement et pratiquement la standardisation économique des manières de vivre. Apprendre à ne plus déléguer entièrement sa vie, à devenir souverain sur une partie de son quotidien offre une polyvalence et un déjà-là qui peut préfigurer des réappropriations collectives bien plus ambitieuses.

Pourtant, aussi puissants subjectivement que puissent être certains parcours de vie, l’empilement de ces refus ne créé pas de lui-même une bifurcation collective. Il est assez aisé d’imaginer que les subjectivités collapsonautes pourraient s’appareiller avec un capitalisme de pénurie : chacun.e aura appris à faire moins, et la sobriété aura damné la piste à l’austérité de la guerre climatique. Précieuse mais centrée sur des expérimentations généralement individuelles, cette voie resterait alors insuffisante, incertaine et ambivalente.

Le véritable enjeu, et en même temps la plus grande difficulté, réside dans les modalités d’organisation et d’expérimentation collectives. Et cet enjeu concerne à la fois les collectifs écologistes mais aussi, plus généralement, les sociétés dans leur ensemble. Certes, là encore, il existe déjà, et depuis longtemps, de nombreuses pratiques collectives dont le but est de permettre une existence en dehors du capitalisme et de la consommation de masse. Cependant, tout porte à croire que ces dernières ne peuvent tenir pour seule politique possible. En effet, les espaces interstitiels (qui peuvent être juridiques, sociaux, économiques) dans lesquels elles peuvent encore joyeusement proliférer sont à la merci d’un contexte politique qui se dégrade et les met en péril chaque année un peu plus. Les espaces de non-conformité, et à partir desquels il devient possible d’imaginer d’autres vies, sont aussi des espaces menacés12. Il doit donc y avoir un versant de l’action écologiste et climatique qui tente d’organiser une réponse à ces politiques. Une réponse comme défense mais aussi comme positivité porteuse en elle-même de transformation.

Dès lors, que faire ? Ce qui est certain, c’est que face aux maigres résultats, relativement à la hauteur des enjeux, des mouvements climats et écologistes des deux premières décennies du XXIe siècle, l’heure est à la remise en question et à la transformation des pratiques militantes13. Si les grandes manifestations climatiques et les nombreuses demandes adressées aux gouvernants se sont révélées inopérantes, faut-il engager des campagnes de désobéissance civile : blocages, affichage subversif, détérioration choisie de biens privés ? La gravité de la situation historique nous autorise-t-elle à nous en prendre aux infrastructures énergétiques, bureaucratiques, logistiques, stratégiques ? Ces questions ne flottent pas dans le ciel éthéré des idéaux militants, mais correspondent à des pratiques auxquelles nous sommes toutes et tous conviés depuis quelques mois : blocage du quartier de La Défense, de centres commerciaux, de centres logistiques d’Amazon, de mines de charbon, sabotage de trottinettes électriques, grèves scolaires, instaurations spontanées de ZAD, tentatives d’imposer des pactes écologiques aux élections municipales, etc.

S’accompagnant d’une substantielle augmentation du nombre de personnes engagées, ces multiples mouvements ne visent plus des aménagements de la politique majoritaire. La question qui traverse les mouvements climat et les mouvements écologistes est alors la suivante : prenant au sérieux la puissance des logiques destructrices à l’œuvre, comment faire advenir un profond changement institutionnel ou politique ?

Or, au beau milieu de la phase ascensionnelle de ces mouvements, voici que l’actualité nous rappelle à nos fondamentaux : la grève générale.

Place de la grève générale dans l’action écologique

Que divers collectifs comme Extinction Rebellion, Désobéissance écolo Paris, ou encore Alternatiba aient, avec plus ou moins d’insistance et de détermination, appelé au soutien des grèves de décembre n’est pas innocent. Toute réforme importante des retraites interroge de facto l’horizon temporel de ces mouvements, leur profonde inquiétude face à ce siècle dont déjà deux décennies s’achèvent. En effet, à l’horizon des futures retraites, et selon les scénarios de croissance sur lesquels s’appuie la justification du nouveau régime par points, la température planétaire sera sans doute de 3 voire 4 degrés supplémentaires par rapport au niveau pré-industriel. Et il n’est pas exagéré de dire qu’à ce moment les régions inhabitables se compteront par dizaines et les réfugiés climatiques par millions14. En d’autres termes, le modèle économique avec lequel le régime par répartition serait incompatible est aussi celui qui ne peut fonctionner sans hypothéquer les conditions d’habitabilité de la Terre.

Une des vertus d’une grève générale est d’offrir une interruption du temps, c’est-à-dire une disponibilité totale à notre présent à l’ensemble des problèmes politiques, historiques, écologiques qui sont jetés devant nous. Arrêter le cours ordinaire des choses et des circulations, c’est inaugurer un autre emploi du temps. La grève est avant tout une invitation à provoquer une fuite massive de temps ; non plus gagner individuellement du temps mais désorienter le temps collectif15. La grève générale permet ainsi d’ouvrir la possibilité d’une explication conséquente de la société avec elle-même – tout le contraire des élections qui en offrent le plus souvent un pure simulacre. Cependant, est-il possible de concevoir une implication des mouvements écologistes qui se définisse autrement que comme simple soutien de principe à un mouvement de grève générale ? La grève peut-elle se révéler une modalité importante d’une contre-offensive sociale qui soit aussi écologiste ?

Notons tout d’abord un recoupement essentiel sur le plan des affects politiques. De mai-juin 1936 et 1968, on entend encore le silence des machines muettes, la joie de vivre au rythme de la vie humaine. La grève c’est le moment où la banque de colère saute et où ce qui jaillit ce n’est pas d’abord des billets de revendications, mais de la joie, des chants, des rires à la place du fracas impitoyable des machines. Joie contre la soumission des corps et des esprits. Joie de la rencontre humaine. Joie d’éprouver une pleine dignité16. La mise à l’arrêt du monde économique n’offre d’abord aucune clé de résolution des problèmes, elle permet seulement de respirer et de commencer à soulever l’épaisse pellicule qui occultait le fourmillement des possibles. Tout mouvement politique d’ampleur, s’il se veut porteur d’une authentique créativité, ne peut se dispenser d’un tel affect.

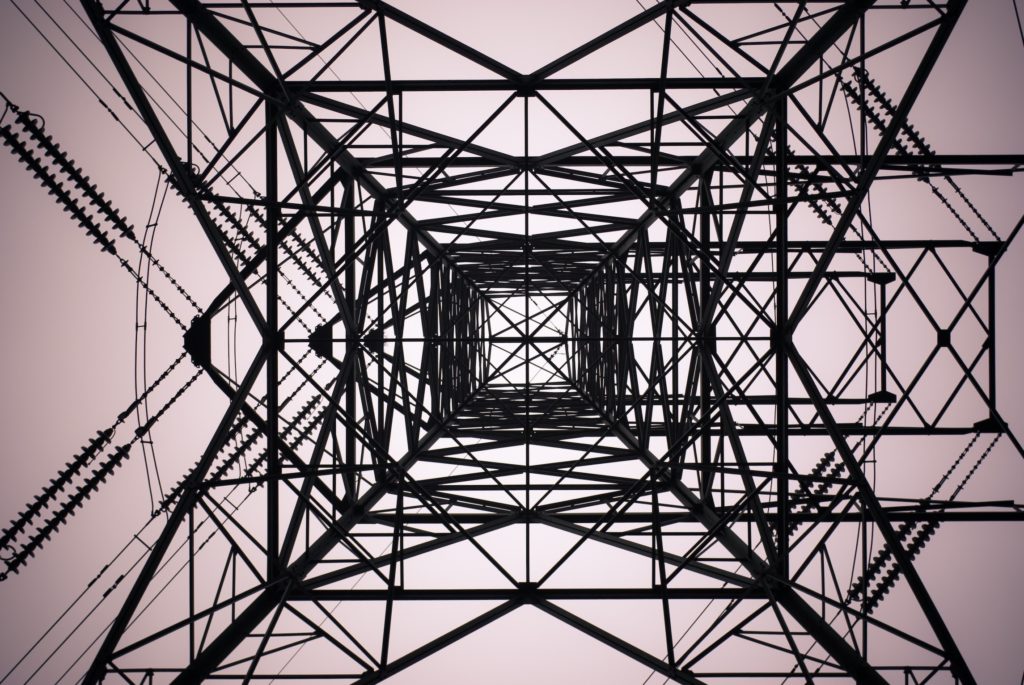

Ensuite, sur le plan de l’efficacité stratégique. La stratégie de la grève générale se déploie en France à la fin du XIXe siècle dans une minorité du mouvement ouvrier. Elle s’affirme plus nettement au sein de la CGT au début du XXe siècle avec des sabotages ou des actions coordonnées sur les nouveaux réseaux (chemin de fer, charbon, électricité) qui permettent d’envisager le blocage de tout le pays et plus seulement celui de telle ou telle entreprise. Schématiquement, l’expérience historique nous enseigne que plus une grève dure et s’étend, plus ses chances de bloquer les flux de circulation et de mettre à genoux un gouvernement en s’attaquant à l’économie du pays sont grandes. Plus les enjeux sont noués à des conflits d’intérêt fondamentaux (par exemple : qui va payer pour la couverture sociale), plus elle devient le seul moyen réellement opérant. Bien entendu, la puissance des syndicats, les subjectivités ouvrières, les pratiques admises dans les luttes ont beaucoup varié et l’on pourrait regretter par exemple que les mouvements de grève n’aient depuis longtemps qu’une visée défensive17. Mais en théorie, et cela mérite d’être relevé, c’est un moyen efficace pour mettre en place une véritable politique sociale et climatique.

Plus profondément, la grève générale permet une double appropriation. D’abord politico-médiatique : lorsque la grève débute, les mondes politiques et médiatiques perdent dans une large part leur capacité à fixer l’agenda public. Cela s’explique par le fait que, passé un certain seuil, la grève ne laisse personne intouché, si bien que le discours politico-médiatique dominant est directement confronté aux expériences de première ou seconde main, plus tangible et moins sujet aux traduction-trahisons que les commentaires éditoriaux. Les Gilets-Jaunes en ont fourni une puissante démonstration. Le camp des grévistes déplie un horizon de problèmes et perturbe la hiérarchie de ce qui importe politiquement. La grève offre des espaces pour ce qui est généralement tu, elle fait pulluler des cercles informels d’échanges qui n’avaient pas lieu auparavant, allant des assemblées générales aux simples bistrots en passant par les groupes de discussion Whatsapp.

La réappropriation se rapporte aussi aux infrastructures. Si l’objectif premier de la grève générale n’est pas vraiment de faire décroître les émissions de CO2, elle offre une opportunité inégalée d’expérimenter collectivement le ralentissement économique. Pour partie subi, ce dernier est évidemment provoqué : d’abord en contrôlant les flux de circulation (transport collectifs, péages), mais aussi en bloquant de facto (par l’absence des travailleurs) ou activement (par des actions coordonnées) des centres incontournables du déménagement mondial (raffineries, ports, centres logistiques).

Cet aspect est d’autant plus intéressant que le sabotage ou le blocage semblent peu efficaces lorsqu’ils ne se rattachent pas à un mouvement social18. Progressivement, les mouvements écologistes adoptent ces stratégies, mais le contexte de la grève générale rend possible alors deux choses. D’abord de les conduire dans des contextes de lutte qui leur confère une portée indissociablement sociale et écologique. Ensuite, de construire des alliances – non instrumentales – avec les milieux professionnels positionnés sur les points nodaux stratégiquement et politiquement intéressants. Par exemple, durant la troisième semaine de décembre la CGT Energies 33 organise des coupures d’électricité aux sièges sociaux de LCL, de BNP et du Crédit Agricole. Au même moment, dans les Pyrénées Orientales, l’antenne locale du même syndicat débranche les cartes sources de milliers de compteurs dits « intelligents » qui limitaient la puissance disponible pour les foyers ayant des difficultés financières. On comprend aisément comment une telle action pourrait participer d’une transformation des pratiques militantes écologiques19.

Bien plus qu’un prétendu chantage exercé sur la population, il s’agit d’affaiblir certaines cibles économiques, de favoriser des solidarités et de faire ressortir la toxicité de certaines infrastructures : qui ne se réjouirait pas de voir La Défense, ses ordinateurs et ses ascenseurs, durablement débranchée ? La répétition de ce genre d’action permettra un apprentissage mutuel entre les militants et les milieux syndicaux, une meilleure connaissance des mille dépendances socio-écologiques de notre monde technique et, à terme, leur réappropriation.

A la différence de sabotages isolés et anonymes qui peuvent avoir leur intérêt, il s’agit là d’actions concertées reposant sur des groupes sociaux plus ou moins organisés et n’étant entreprises qu’une fois un objectif précis établi suite à une discussion collective. Sans doute cela repose-t-il sur un double décentrement : le syndicalisme retrouvant ses racines à tendance plus révolutionnaires et les mouvements environnementaux reconnaissant que, depuis toujours, la démocratie ne se limite pas aux urnes ou aux arènes de délibérations institutionnelles20. Si une telle perspective peut sembler chimérique, gardons en tête que, sous l’effet du contexte actuel, il est permis de penser que ces rapprochements sont aujourd’hui en train de s’accomplir. Mais aussi, et plus simplement, il est sans doute plus que temps de mettre de côté ce qui nous retient d’engager des discussions explicites au sujet de ce qu’il y a à faire.

Quoiqu’il en soit, un futur qui soit à la fois plus émancipateur et plus écologique que notre présent est difficilement imaginable sans une reprise démocratique des infrastructures qui font fonctionner nos écologies.

Et si la grève générale, l’un des plus vieux instruments de l’histoire sociale, coiffait l’ensemble des outils aujourd’hui plébiscités dans les mouvements écologistes – le vote, la manifestation, le lobbying citoyen, les petits pas et les petites assemblées, les infractions mineures ou majeures de la loi ? La grève générale allie de manière inégalée des qualités dans lesquelles se reconnaissent à peu près toutes les tendances du mouvement climat, qui pour autant s’opposent souvent sur les stratégies à employer : plutôt accessible21, ouverte stratégiquement, plurielle, populaire et diablement efficace. On ne subit plus l’effondrement économique. Non seulement nous prenons le contrôle politico-médiatique, infrastructurel et écologique, mais nous pouvons alors expérimenter ce à quoi ressemblerait une sortie volontaire de la course démente du capitalisme.

Notes

- « L’ambition portée par ce gouvernement est une ambition de justice sociale (…) Et surtout la seule chose qui compte, c’est la justice. » Discours d’Edouard Philippe du 11 décembre 2019 au Conseil social et économique (CSE).[↩]

- UNEP, Emissions gap report 2019[↩]

- UNEP, Emissions Gap report 2019[↩]

- Gary Dagorn, « Climat : pourquoi les scientifiques sont plutôt plus prudents qu’alarmistes » , Le Monde, 23/10/2019 ; En septembre 2019, l’Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL) et le Centre national de recherches météorologiques (Météo-France/CNRS), spécialistes en modélisation climatique, ont rendu publique la mise à jour de leurs projections. Ils montrent que l’augmentation de la température avait été sous-estimée de près de 1° ; dans le pire scénario de poursuite de la croissance, la température mondiale pourrait s’élever jusqu’à 6 ou 7° en 2100 : « Changement climatique : les résultats des nouvelles simulations françaises »[↩]

- Shepherd, A., Ivins, E., Rignot, E. et al. Mass balance of the Greenland Ice Sheet from 1992 to 2018. Nature (2019) ; Shepherd, A., Ivins, E., Rignot, E. et al. Mass balance of the Antarctic Ice Sheet from 1992 to 2017. Nature 558, 219–222 (2018).[↩]

- Voir à ce sujet Schurer, A., Mann, M., Hawkins, E. et al. Importance of the pre-industrial baseline for likelihood of exceeding Paris goals. Nature Clim Change 7, 563–567 (2017) et Schurer, A.P., Cowtan, K., Hawkins, E. et al. Interpretations of the Paris climate target. Nature Geosci 11, 220–221 (2018).[↩]

- L’Obsolescence de l’homme, t. 1 : Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle, trad. Christophe David, Paris, Editions Ivrea et éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2002 p. 303[↩]

- Voir : https://ourworldindata.org/ ou www.globalcarbonaltlas.org[↩]

- voir les évolutions de GES mondiales par pays et les rapporter aux émissions absolues. MUNTEAN et al. Fossil CO2 emissions of all world countries – 2018 Report . On pourra consulter la lecture qu’en fait Sylvestre Huet[↩]

- Cet article est délibérément centré sur l’urgence de la baisse des émissions de CO2, mais cet enjeu ne doit surtout pas mettre au second plan l’ensemble des autres fronts écologiques, voir Maxime Chédin, « Quand le mouvement climat deviendra écologique… », Politis, N° 1566, 28/09/2019 et Quentin Hardy et Pierre de Jouvancourt, « Qui sont (vraiment) les activistes de l’apocalypse ? » , Terrestres, 13/10/2019.[↩]

- « Une autre politique est possible ! » pourra-t-on rétorquer. L’ampleur de la tâche explique sans doute les références récurrentes aux grandes entreprises de remobilisation économiques du XXe siècle telles que « Économie de guerre », « plan Marshall écologique » ou « Green new deal ». Cependant, nous partons ici de l’hypothèse politique du business as usual. D’autant plus probable que toutes les forces politiques portant de tels projets d’investissement massif sont aujourd’hui en minorité politique : défaite récente de Corbyn, minorité de Sanders, inadéquation du Pacte vert européen [↩]

- On pourra prendre pour exemple les mesures du gouvernement actuel concernant la fin des emplois aidés, la baisse systématique des aides sociales (qui forment de facto les moyens de substance à une partie importante de la base militante concernée) et le contrôle croissant des conditions de leur attribution ; mais aussi le projet de loi contre les habitats légers, l’allongement de la durée de cotisation pour la retraite – nombre de retraités participant de manière non-négligeable au tissu associatif écologiste.[↩]

- Que cette « découverte » de l’inefficacité des demandes aux gouvernement repose sur un oubli important du passé des mobilisations environnementales de la seconde moitié du XXe siècle est un problème que nous laissons de côté ici, mais sur lequel il serait crucial de revenir.[↩]

- Il n’est pas question ici de susciter de la peur par le recours à l’images de hordes de réfugiés climatiques arrivant sur les douces contrées européennes. Un tel imaginaire, mélange des films hollywoodiens et du nationalisme d’extrême droite, a gagné trop d’influence dans l’imaginaire collectif. Il s’agit ici de dénoter l’étendue du chamboulement géopolitique et humain vers lequel nous nous dirigeons autant que le saccage des conditions de vie pour de très nombreuses personnes.[↩]

- A la lecture d’une version préliminaire de ce texte, une amie remarquait justement : « […] si je souscris à cette hypothèse théorique séduisante et convaincante du « temps libéré par la grève », le ressenti de quelqu’un qui habite paris et alentours par exemple, c’est plutôt une ville où concrètement tout le monde est ultra sur les nerfs dans les transports et sur les routes, où toutes les pistes cyclables sont prises d’assaut par des scooters et trottinettes électriques… on se fait insulter tout le temps. etc etc etc pas du tout cette « ville à l’arrêt » dont on rêve : on n’a rarement été aussi à l’étroit. justement parce que la grève n’est pas générale, et que la majorité des personnes essayent de traverser la ville pour travailler – juste sans transports en commun. Même pour les militant-es, en fait, c’est moins un temps libéré qu’un temps de l’organisation: […] s’organiser politiquement c’est du boulot aussi (moins aliénant certes, et plus joyeux): blocages d’entrepôts le matin, cantines, AG, manifs… en fait c’est quand même épuisant, de tenir une grève, j’ai l’impression que cette conceptualisation du temps à l’arrêt l’invisibilise. Le temps libéré c’est plutôt l’horizon, pas ce qui se passe pendant la lutte. »[↩]

- Simone Weil, « La vie et la grève des ouvrières métallos », La Révolution prolétarienne, n°224, 10 juin 1936 repris dans Œuvres, Quarto Gallimard, p. 157-170 ou dans Gréve et Joie pure, Libertalia, 2016.[↩]

- On pourrait, là encore schématiquement, dater cette transition durant des années 1980. La grève des cheminots de 1986, une des plus dures que connaît le secteur du rail, n’aboutit qu’à un retrait de la grille salariale portée par le gouvernement Chirac. Depuis 1995 au moins, les mouvements sociaux portés par le syndicalisme, mais aussi par les mouvements étudiants, n’obtiennent au mieux que des retraits. Pour rappel, voici quelques dates marquantes des obtentions des mouvements sociaux : 1919 : obtention la journée de 8h de travail ; 1920 : syndicalisation des femmes sans l’aval de leur mari ; 1936 : Accords de Matignon ; 1950 : SMIG ; 1969 : Accords de Grenelle, +35% salaire minimum.[↩]

- Dominique Pinsolle, « Les aventures de Mam’zelle Cisaille », Le Monde diplomatique, août 2015.[↩]

- Bien entendu, il peut y avoir des ratés, par exemple priver par inadvertance l’électricité d’un hôpital ou de foyers.[↩]

- Des alliances entre syndicats et mouvements écolos sont en train de se nouer localement (Youth for Climat ou résistance à des grands projets inutiles et imposés). Lors des blocages en cours, par exemple ceux des dépôts de bus à Paris, d’autres milieux professionnels et des étudiant.e.s viennent participer : une intersectionnalité naissante est à l’oeuvre. Plus globalement, les écolos n’ont pas le monopole de l’écologie et depuis un an, « l’écologisation » des milieux sociaux impliqués dans les luttes sociales (Gilets Jaunes notamment) s’accélère.[↩]

- Se traduisant en une perte importante de revenus, beaucoup de personnes ne sont pas en situation de pouvoir se permettre la grève. Aller vers une anticipation, prévue plusieurs mois à l’avance et massive, de ces pertes fondée sur un mutualisation d’une portion modeste des salaires pourrait être une partie de la réponse, tout comme le don de biens et de services de première nécessité.[↩]