Ce texte est une version longue d’un entretien publié dans L’Obs, le 13 octobre 2019 avec le journaliste Sébastien Billard.

Greta Thunberg est la cible d’attaques récurrentes, souvent violentes, de la part d’éditorialistes, de « philosophes » médiatiques, de certains ministres, d’Emmanuel Macron lui-même et même d’un ancien président (Nicolas Sarkozy). Que révèle la répétition et la violence de ces attaques, selon vous ? Et le profil de ceux qui la visent ?

Tout d’abord, précisons que l’irruption de Greta Thunberg est une bonne nouvelle. Se dessine avec elle une écologie critique des pouvoirs, au potentiel subversif, et à l’échelle mondiale. Cette dynamique reste balbutiante, mais derrière les marches pour le climat, il y a un puissant renouveau de l’activisme, une multiplication des expériences de sorties temporaires ou durables du mode de vie dominant, le recours aux blocages ou aux ZAD est devenu un réflexe de lutte tandis que s’opère un profond déplacement des opinions publiques : de plus en plus de gens se sentent concernés par ces enjeux et reconnaissent la centralité de ces questions.

Au vue de la virulence verbale de l’ensemble de ses détracteurs1, on peut émettre l’hypothèse que les propos de Thunberg ont mit en situation d’insécurité ces professionnels de la parole publique. Derrière l’apparente variété des accusateurs, il est possible de trouver un point commun entre tous : que veulent-ils défendre ?

Et que veulent-ils défendre justement, selon vous ?

Une certaine conception de l’autorité de leur parole. Autorité du « philosophe », comme celui qui nous révèle la nature de notre époque, autorité de l’éditorialiste à hiérarchiser ce qui est digne de considération politique, autorité gouvernementale à énoncer la façon dont un problème – celui du changement climatique – se pose et la façon dont il convient d’y trouver des solutions. Le type d’interventions de Thunberg, dans les enceintes les plus officielles, fait vaciller ces autorités traditionnelles : elle énonce la centralité d’un type de problème que beaucoup de philosophes n’ont pas exploré, elle renverse la façon dont l’éditorialiste décide que certains sujets sont majeurs et d’autres mineurs, et elle met en cause un ordre institutionnel qui a engendré et encouragé la catastrophe écologique et qui est manifestement incapable d’y répondre.

Selon les profils, c’est un mélange de paresse intellectuelle, de mimétisme, d’idéologie, une position de défense de classe, ou le manque de courage à s’emparer d’un sujet qui a été marginalisé dans la tradition intellectuelle occidentale et académique. La spécialité de ces éditorialistes et polémistes est de couvrir une quantité innombrable de sujets en méconnaissance de cause, d’être insignifiant avec le plus grand sérieux. Le point commun entre tous ces accusateurs est qu’ils ont participé à un déni écologique de grande ampleur qui a pris deux formes depuis les années 1990. Une forme active par la disqualification et le discrédit qu’ils ont jeté sur les alertes et savoirs écologiques (et pas simplement à propos du changement climatique) ; une forme passive par le silence dans lequel ils ont tenu ces enjeux, alors qu’ils avaient accès à la parole publique et discutaient d’un tas de sujets, souvent secondaires.

Pourquoi tant de haine ? Comment expliquez-vous le degré de violence de ces attaques et leur focalisation sur cette jeune suédoise ?

En première approximation, Thunberg pourrait être qualifiée de lanceuse d’alerte. Il faut d’ailleurs rappeler la condition commune du lanceur d’alerte : la stigmatisation, le discrédit, la calomnie, les menaces, etc. Mais cette activiste incarne autre chose, un choix de vie qui affronte non pas un problème localisé mais un événement historique.

Pour mieux comprendre l’écho rencontré par Greta Thunberg, on peut mobiliser une notion retravaillée par Michel Foucault lors de son dernier cours au Collège de France en 19842 : la parrèsia, qu’il traduit par le dire-vrai, le franc-parler ou encore le courage de la vérité. A l’opposé de la rhétorique, la vocation première de la parrèsia n’est pas de persuader, mais de dire le vrai ; ce n’est pas de s’adapter à toutes les situations, mais de faire corps avec ce qui est énoncé ; ce n’est pas de plaire, mais d’assumer les risques de ses effets imprévisibles – dont l’affront que semblent subir les éditorialistes.

Foucault insiste sur un autre point important : la différence entre le prophète et le parrèsiaste. Contrairement au premier, ce dernier ne prédit pas l’avenir, mais révèle et dévoile l’aveuglement des contemporains, il ne lève pas le voile sur le futur, mais intervient pour décrire ce qui est, pour contribuer à aider ses interlocuteurs à sortir de leur cécité. Dire la vérité sans rien cacher, attitude qu’Orwell avait parfaitement cristallisé dans une formule de la fin des années 1940 : « À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. »

Depuis sa médiatisation en août 2018, Thunberg n’a pas cessé de lier de manière intime son discours politique et sa vie quotidienne, en transformant son existence pour la rendre conforme à ses convictions. Sous cet angle, elle peut être vue, par certains traits, comme une héritière du mouvement cynique3 étudié par Foucault dans la suite de son cours : s’adresser avec franc-parler au genre humain tout entier pour dire le scandale qui souligne l’abîme entre ce à quoi nous tenons collectivement (des principes et valeurs) et ce que nous en faisons pratiquement.

N’est-elle pas attaquée, aussi, parce qu’elle s’en prend au système économique actuel ?

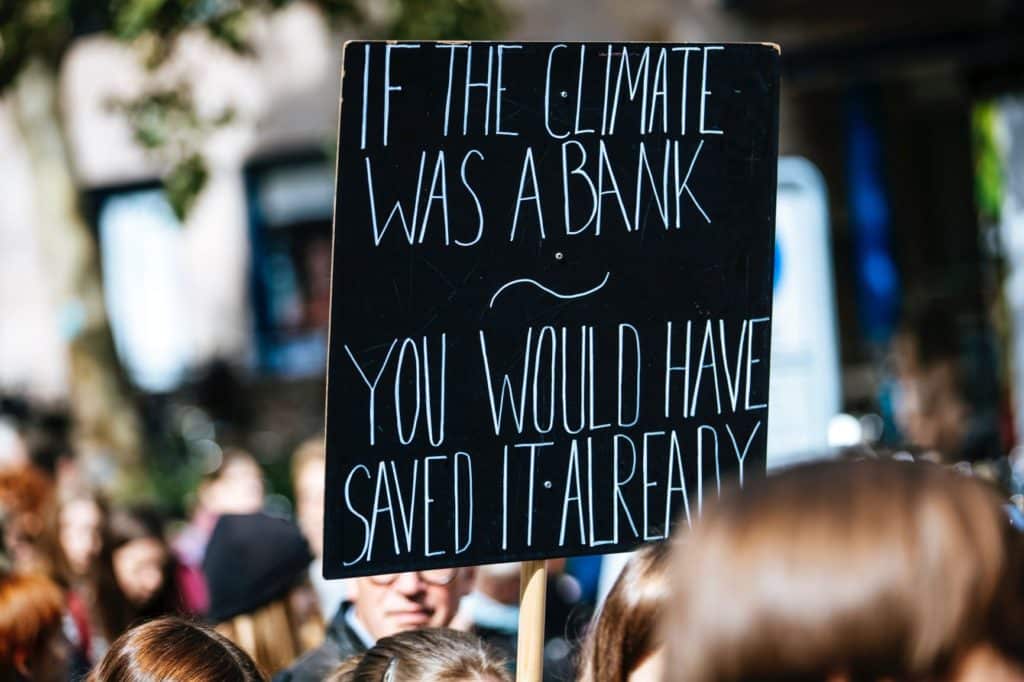

L’écologie, comme mouvement populaire et courant de pensée, est porteuse d’une série de critiques transversales qui met à mal les rubriques journalistiques et les catégories mentales des éditorialistes. L’écologie ré-ouvre une série de mises en question sur la nature et la dynamique du capitalisme industriel qui s’étaient développées au début des années 1960 et qui n’auraient jamais dû s’interrompre. Le fait que le récit porté par Thunberg ou les collapsologues, qui n’est pas sans poser de problème par ailleurs 4, trouve un écho grandissant dans la population traduit le discrédit global du récit de la modernisation capitaliste et de l’euphorie technologique qui la soutient.

Thunberg incarne en partie un potentiel révolutionnaire de la jeunesse, celui de l’insubordination. L’objectif central de tout gouvernant est de produire de la docilité : la jeunesse doit se conformer à l’institution scolaire jusqu’à ce qu’elle rejoigne la population active pour alimenter l’institution économique du travail et de la consommation. La peur panique des gouvernements et des dominants est que l’activiste suédoise inspire des trajectoires de désertion. En amont et en aval de la grève du vendredi et l’interruption scolaire de Thunberg pour cette année, émergent de nombreuses initiatives et désirs qui traduisent un refus de s’intégrer dans un monde dont les finalités apparaissent de plus en plus absurdes. Et ce même chez les prétendues jeunes élites : voir le discours d’un jeune centralien sur le décalage entre sa formation et la réalité écologique du monde 5 ou l’exigence de diplômés de grandes écoles de ne pas collaborer avec les entreprises les plus polluantes6.

Vous vous êtes intéressés, dans un récent article, à la manière dont plusieurs intellectuels s’efforçaient de disqualifier l’écologie depuis une décennie, au nom de la science et de la rationalité. Voyez-vous une continuité entre ces discours et ceux qui sont tenus actuellement ? Quelle vision de la société portent-ils ?

Dans cet article, nous nous sommes principalement concentrés sur quatre figures plus ou moins médiatiques (Luc Ferry, Gérald Bronner, Pascal Bruckner, Jean de Kervasdoué, Bruno Tertrais), bien que cette analyse a nécessité la lecture d’un large ensemble de la littérature anti-écologique française publiée entre 2005 et 2015. Une sorte d’intoxication volontaire. Deux choses sont frappantes. D’abord, le fait que le climato-scepticisme ne sort jamais seul. Chez la plupart des auteurs, il s’accompagne d’une disqualification de plusieurs questions écologiques supplémentaires : usage des pesticides, des OGM, électrosensibilité, principe de précaution, etc. Il faudrait donc plutôt parler d’écolo-scepticisme. Ensuite, il se trouve que ces positions sont partagées par un champ politiquement très large : allant de l’extrême droite et de la droite conservatrice à la gauche productiviste.

Le point commun de cette littérature est alors la croyance en la toute puissance d’une raison techno-scientitique, capable de trouver des solutions à tous les problèmes, y compris écologiques. De leur point de vue, l’ordre social devrait être structuré entre, d’une part, les experts et les sachants détenteurs de la raison universelle et, d’autre part, la population, exposée aux peurs irrationnelles qu’entretient, avec d’autres courants, l’écologisme. Comme dans la République de Platon, les plus grands maux politiques surgiraient lorsque les seconds auraient l’outrecuidance de remettre en question la parole, et donc l’autorité, des premiers.

Ce qui frappe, chez une grande partie de ces auteurs, c’est également l’importance que revêt la notion d’innovation, résultante de la rencontre réputée optimale entre marché et création technique. C’est pourquoi la critique du principe de précaution est un sujet d’entente unanime dans cette littérature : en effet, selon ces auteurs celui-ci saborderait l’innovation – critique par ailleurs empiriquement infondée. L’innovation, en tant que quasi « laissez-faire » technologique, est alors le mode optimal de gestion du progrès humain – là encore, affirmations démenties par nombre d’historiens des techniques et de la modernité industrielle des deux derniers siècles.

Ces deux éléments peuvent en partie expliquer pourquoi Thunberg est ramenée à son statut d’adolescente, accusée de terrifier les foules, de ne pas être raisonnable – et ce par des personnes qui présentent souvent les traits trop habituels des dominants : hommes blancs dans une situation de confort matériel, la cinquantaine souvent passée. Comme évoqué plus haut, elle remet en cause la conception de l’ordre social dominant, notamment les autorités politiques et médiatiques qui le légitiment.

« Dictature écolo », « khmer vert », « elle me fait peur », « obscurantiste », « génération de déprimés »… Que disent les mots actuellement employés contre Greta Thunberg, et plus largement contre le mouvement écologique ? Est-ce un vocabulaire et un registre nouveau ?

Au-delà de la variété des termes employés, le rapprochement entre les mouvements écologistes et un imaginaire politique terrifiant est une rhétorique datant au moins du début des mouvements écologistes de masse dans les années 1960. En France, c’est surtout le livre médiocre de Luc Ferry, Le nouvel ordre écologique7, qui a formulé un tel cadrage. Soit vous êtes modernes, progressistes, fidèles aux Lumières et à l’idéal philosophique qu’est l’arrachement à la nature et qui permet à l’humanité d’inventer et de créer un monde qui lui est propre – le capitalisme et l’industrie étant la réalisation pratique, et donc toujours perfectible, de cet idéal – soit vous êtes anti-modernes, fondamentalistes, réactionnaires et le recours à la nature est un retour à la nature irrationnel et politiquement dangereux. Par ailleurs, dans ce livre Ferry rapproche explicitement le nazisme et l’écologisme, sans aucun fondement philosophique ou historique8.

C’est d’ailleurs une troisième caractéristique des auteurs écolo-sceptiques : l’outrance du verbe qui les rapproche d’une tradition politique pamphlétaire. Tous les moyens rhétoriques sont bons pour discréditer ce qu’ils estiment être leur adversaire politique : renvoyer l’écologie à une religion ou un millénarisme sécularisé, l’associer avec les totalitarismes du XXe siècle ou considérer que l’écologie serait liberticide. Enfin, ils martèlent sans cesse leur obsession numéro un : l’écologie serait liberticide et favoriserait le développement sans borne du pouvoir étatique. Par contraste, ces éléments de langage permettent de créditer les sociétés capitalistes fondées sur l’innovation de toutes qualités sociales et politiques : elles seraient (ou tendraient à être) rationnelles, sécularisées, ouvertes, scientifiques, libres, modernes, auto-réflexives et émancipées des anciennes servitudes des sociétés du passé.

Bien évidemment, ce qu’ils pensent décrire comme le théâtre de l’Histoire universelle est un théâtre de Grand-Guignol : l’exagération et l’invraisemblance dominent, autant que la mauvaise foi et la grandiloquence des auteurs. Un signe de la faiblesse intellectuelle de cette littérature ? A aucun moment, ils ne signalent à leur lecteur qu’il existe des traditions de pensées et de lutte écologiques qui se sont construites à travers une enquête rationnelle, scientifique et poétique de la nature, que l’auto-critique de la modernité conduit précisément à mettre en question tous les pouvoirs et spécialement celui de l’Etat, du capital ou de certains dispositifs ou infrastructures techniques. Bref, que l’écologisme est un courant puissant dont la visée principale est l’identification et l’élimination des structures de domination, la reconquête du temps, de la diversité et de l’altérité humaine et non-humaine, notamment à travers la critique des puissances sociales qui tendent à s’autonomiser et à imposer des réquisits de plus en plus absurdes et funestes pour l’ensemble des vivants.

Enfin, il faut souligner la définition partielle et partiale que proposent ces auteurs de la modernité. Contrairement à l’image qu’ils en donnent, cette dernière est très diverse dans ses sources et cohabite de nombreuses théories et inspirations qui pourraient être décrites par eux comme anti ou pré-moderne alors qu’elles participent pleinement du processus de la modernité. Ainsi, la médecine néo-hippocratique et la théologie naturelle, par exemple, sont au coeur de ce qu’il est convenu d’appeler la « modernité », et de la révolution industrielle et scientifique du XIXe naissant9. Autrement dit, les écolo-sceptiques promeuvent un récit de la modernité qui leur convient, qui se place du point de vue de ce qu’ils estiment être le modèle de la rationalité, effaçant les aspects qui ne rentrent pas dans ce cadre mais qui font pourtant partie intégrante de son histoire.

Assiste-t-on à une mutation des discours anti-écologique : ses détracteurs ne s’attaquent plus de front à la réalité du réchauffement climatique mais aux figures qui portent ce combat, pour mieux éluder le fond du sujet et les transformations nécessaires ?

Non. L’attaque des figures de l’écologie n’est pas nouvelle : elle a toujours été présente. Le cas de Rachel Carson, dont le livre Printemps silencieux (1962) a beaucoup contribué à la popularisation de la sensibilité écologique américaine puis européenne, est emblématique : à l’époque elle a été décrite publiquement comme hystérique et incompétente10. En 2004, l’écolo-sceptique alors influent Bjørn Lomborg, réactivait ce portrait caricatural d’une Carson plus émotionnelle que rationnelle. Aujourd’hui, pour Greta Thunberg, la disqualification par l’âge (l’adolescence serait un âge mimétique, imbécile et autocentré) s’ajoute à celle du sexe, sans parler de la pathologisation de son profil psychologique.

Par ailleurs, on peut relever que la surmédiatisation actuelle de Thunberg a eu pour symétrique pendant des décennies la moquerie, la diffamation, la ridiculisation de générations d’écologistes par ceux (ou par le même système de valeurs) qui se permettent aujourd’hui de reprendre leurs constats en appelant à la « transition écologique ». Quantité de voix, de textes, d’idées et de luttes ont été invisibilisés et marginalisés depuis plus de cinquante ans !

Considérez-vous les attaques contre Greta Thunberg comme une forme de climato-scepticisme ?

Avec d’autres auteurs, on serait tenté de décrire ces positionnements comme de « l’écolo-quiétisme », c’est-à-dire une attitude qui consiste à penser que le changement climatique, et plus largement les grandes questions écologiques, constitue certes un problème mais qu’il est possible d’y répondre avec les instruments techniques et politiques traditionnels. Bien entendu, il subsiste en France du climato-scepticisme plus classique11, mais il est aujourd’hui résiduel. Quand l’écolo-sceptique dit « Le climat a toujours varié », l’écolo-quiétiste nuance : « Certes, mais cette fois-ci l’humanité en est responsable. La situation est préoccupante, mais dans les situations difficiles l’espèce humaine a toujours su rebondir : laissons le temps aux acteurs de l’innovation de s’emparer du sujet. »

Du point de vue « écolo-quiétisme », il s’agit bien de trouver des « solutions », mais qui restent compatibles avec l’ordre économique et politique, et même métaphysique, dominant. Or il se trouve que l’ampleur et la profondeur des problèmes nous invitent à remettre en question les conceptions de la politique et de l’économie historiquement héritées afin d’imaginer et d’instaurer d’autres communautés politiques, d’autres formes d’organisation de la vie matérielle et d’autres modes de relation au monde.

Par conséquent, et sachant que les données scientifiques circulent au moins depuis les années 1950 et qu’elles ne cessent de s’accumuler (dans les années 1980, les savoirs écologiques sur la perturbation globale et la destruction généralisée des écosystèmes étaient déjà suffisamment établis), on peut soutenir que l’écolo-quiétisme est une forme d’écolo-scepticisme. Il sous-dimensionne largement les réponses à apporter, les inscrit dans une temporalité beaucoup trop longue pour être pertinente face à ce qui nous arrive et dépend d’un cadre d’analyse étroit conditionné par des dogmes économiques. Prenons trois exemples qui illustrent cette façon de maltraiter ces questions : le climat, l’énergie et l’effondrement de la biomasse terrestre.

En 2015, les Etats qui ont signé l’accord de la COP21 à Paris ont formulé un ensemble de promesses de réduction des émissions de gaz à effet de serres, avec pour l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en 2050. Ou plus exactement, et c’est rarement rappelé, pour avoir deux chances sur trois de réaliser cet objectif – ce qui est déjà une forme de démission. Or la totalité de ces promesses, si elles étaient effectivement appliquées, ce qui est très loin d’être le cas, ne compteraient que pour un tiers des réductions qu’il faudrait effectivement réaliser (Programme des Nations unies pour l’envionnement, Emission gap report 2018). Autrement dit, les Etats ont engagé une toute petite partie des mesures permettant de remplir leurs promesses qui, dès leur formulation, étaient largement insuffisantes pour atteindre l’objectif de 2 degrés en 2050.

Plus généralement, il y a une sérieuse confusion autour de la notion de « transition énergétique », devenue en quelques années un élément de langage de l’époque parmi d’autres. Plusieurs historien.ne.s ont montré qu’il n’y a jamais eu de transition énergétique par le passé : le charbon s’ajoute au pétrole, qui s’ajoute au nucléaire, etc. Bien plutôt, depuis deux cent cinquante ans, les modes de consommation énergétiques n’ont fait que s’accumuler. Les transitions énergétiques connues ressemblent plutôt à des déclins brutaux, et se produisent au cours d’épisodes de forte récession économique comme à Cuba dans les années 1990. A cela, il faut ajouter qu’empiriquement on n’observe pas de découplage entre consommation énergétique et croissance du PIB, ce qui signifie que la « croissance verte » est un mythe et seule une décroissance permettra de réduire la pression et les prélèvements sur les milieux.

Enfin, l’effondrement de la biodiversité terrestre qui appartient d’ores et déjà au petit nombre des événements fondamentaux de l’histoire humaine sur longue durée. Nous entrons là dans une catégorie de faits inouïs, qu’il parait presque impossible d’assimiler tant ils sont abasourdissants. Si les vivants qui cohabitent avec nous à la surface de la terre étaient des valeurs boursières, l’effondrement des indices mettrait le monde entier en émoi, mobiliserait en continu l’ensemble des élites et électriserait les médias. Les populations de mammifères, poissons, oiseaux, amphibiens et reptiles dans le monde se sont effondrées de 58% en 42 ans entre 1970 et 201212. Pendant 27 ans, une équipe de scientifiques a mesuré la biomasse totale des insectes volant dans 63 zones de nature en Allemagne. Résultat : ils ont constaté un effondrement des populations de 75 %. Dans la mesure où ces espaces sont représentatifs de l’aménagement des milieux en Europe, il est probable qu’un effondrement de cette ampleur ait en train d’avoir lieu à l’échelle d’une partie ou de la totalité du continent13. Une étude de 2018 des chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS a constaté que la population d’oiseaux des campagnes française ont chuté d’un tiers en quinze ans. Commentaire de ces scientifiques : la disparition a lieu à une «vitesse vertigineuse», à tel point que leur déclin «atteint un niveau proche de la catastrophe écologique»14. A chaque fois, ces études soulignent la responsabilité centrale de l’agriculture industrielle qui repose sur la chimie de synthèse (insecticides, pesticides). Le laisser-faire et la tolérance réglementaire et politique à cette situation sont sidérants.

Climat, énergie, faunocide : voilà trois champs de recherche et plans de réalité largement documentée, parmi beaucoup d’autres (santé environnementale, déchets plastique, perturbateurs endocriniens, dégradation des sols arables, qualité de l’eau, homogénéisation du vivant, appauvrissement qualitatif des fruits et légumes consommés, mort des océans, etc.). Au lieu qu’un sentiment d’horreur et de tremblement saississent les autorités compétentes, l’inertie à l’échelle européenne et française domine largement.

Par ailleurs, l’écolo-quiétisme réfléchit à partir d’un ensemble de savoirs datés : il se fonde sur un rapport science/société dépassé, ignore (ou s’arrange pour ignorer, c’est selon) les apports de l’histoire environnementale et de l’histoire des techniques des trente dernières années, il méconnait l’apport capital de l’agnotologie, c’est-à-dire l’histoire de la production de doute par les acteurs économiques voulant empêcher ou retarder toute réglementation environnementale.

Bien entendu, il ne s’agit pas de dire qu’il existe une réponse unique, mais que l’ensemble proposé par les autorités gouvernementales et les pouvoirs économiques est loin d’être à la hauteur des événements. Cette manière de présenter les enjeux conduit à un cadrage incapable de saisir la transversalité des problèmes ainsi que d’identifier les causes historiques. Ainsi, l’écolo-quiétisme aboutit à une politique qui produit des effets similaires au climato-scepticisme.

Bolsonaro, Trump… Dans plusieurs pays, des climato-sceptiques affichés ont été élus ces dernières années. Est-on en train d’assister à un tournant et à un essor de cette « pensée » hostile à l’écologie ?

En effet, on peut remarquer que l’écolo-scepticisme imprègne fortement les discours de dirigeants politiques qui connaissent des succès importants et assument explicitement leur autoritarisme (Bolsonaro, Trump, Orban, Farage, etc). L’écolo-scepticisme n’est ici pas simplement un discours, mais une pratique politique : destructions des conditions de travail des chercheurs, emprisonnements ou assassinats des militants, détricotage des institutions de régulation environnementale, contestation totale des savoirs environnementaux dans l’espace public…Mais, dans ces circonstances nouvelles, le terme d’écolo-scepticisme apparaît alors sans doute inapproprié. C’est pour cette raison que l’historien Jean-Baptiste Fressoz propose le terme de « carbo-fascisme » pour les qualifier. Un des enjeux contemporains est en effet de parvenir à saisir la gravité que représentent ces formations politiques.

Mais désigner ces « mauvais élèves » peut par ailleurs occulter le fait qu’ils ne sont pas les seuls à mener des politiques anti-écologiques, d’autres pays le font sur un mode diffus et moins spectaculaire. En France, derrière le discours de façade du « Champion de la Terre », le président et son gouvernement répriment les mouvements écologistes (Bure, Zad NDDL et même les plus doux comme ANV COP 21), et mènent tout un ensemble de politiques anti-écologistes : promotion de la bétonisation et de l’artificialisation des sols (infrastructures et constructions privées) ; des politiques commerciales émettrices de GES (CETA, accord MERCOSUR, etc.) ; détricotement du ferroviaire en faveur du transport routier ; subvention massive des énergies fossiles ; promotion de l’extractivisme en Guyane ; politique énergétique largement insuffisante, surtout sur le plan de l’économie d’énergie ; régression du droit de l’environnement15 ou l’augmentation de l’usage des pesticides de 22 % entre 2008 et 2015, alors que le plan Ecophyto visait une réduction de 50 % sur dix ans16.

Pour l’essentiel, les grandes industries (chimie, agrochimie, aéronautique, armement, automobile) bénéficient d’un cadre d’action très favorable, elles ne sont aucunement bousculées par le pouvoir en place, alors qu’une politique écologique devrait les inquiéter. Macron est dans un rapport purement performatif à l’écologie : dire, c’est faire, communiquer, c’est agir.

On pourrait considérer que ces remarques formulent des reproches trop exigeants, et qu’il faut du temps pour un apprentissage social des « bonnes pratiques environnementales » et pour faire advenir une « prise de conscience écologique ». Or on peut tout aussi bien inverser la proposition : qu’est-ce que cette inertie historique monumentale dit de la nature des sociétés industrielles ? De ce point de vue, l’écolo-scepticisme est moins intéressant à analyser comme éventuel « courant de pensée », ou comme somme d’attaques disparates, que comme discours articulé à un processus historique plus large et plus profond.

Justement, comment expliquez-vous la défaite historique de l’écologie ?

Pour comprendre ce qui nous arrive aujourd’hui, il faut replacer l’écologie dans une trajectoire de moyenne durée. Analyser la défaite historique de l’écologie, sa neutralisation et son caractère aujourd’hui essentiellement innovensif est un enjeu philosophique, historique et politique immense. Notre réponse dans ce cadre sera donc limitée et insuffisante. On s’en tiendra à avancer trois fronts problématiques qui expliquent cette situation. Depuis la puissance du mouvement écologique dans les années 1960-70, de multiples contre-feux ont été allumés par les grandes industries polluantes, des intellectuels médiatiques, des scientifiques, des politiques : une production de doute par certains gros acteurs économiques, des stratégies contre-insurectionnelles et un gouvernement néolibéral de la catastrophe.

D’abord, arrêtons-nous à la production de doute intentionnel pour créer de la confusion dans l’opinion publique. Dès les années 1950, cette stratégie est utilisée par l’industrie du tabac puis par les principales industries polluantes aux Etats-Unis puis en Europe. Ces contre-feux se sont amplifiés à la fin des années 1980 et au début des années 1990 lorsque les grandes compagnies pétrolières ont commencé à financer largement le climato-scepticisme – alors que certaines d’entre elles soutenaient jusque là les sciences climatiques et plus largement environnementales. En interne, ces entreprises sont restées toutefois très au fait des enjeux environnementaux majeurs et des catastrophes qui s’annonçaient en poursuivant la croissance économique17. Les années 1990/2000 ont accentué cette tendance et correspondent à la période de formol idéologique du développement durable et du greenwashing où les puissants et les grands acteurs économiques ont réussi à anesthésier les combats et alertes écologistes dans l’espace public. C’est le moment d’une intense propagande dans le monde occidental de la part d’acteurs qui visent à jeter un doute sur les principaux sujets écologiques et faire croire aux opinions publiques qu’on était en présence de controverses scientifiques non résolues.

Depuis l’échec prévisible de la COP-21 de 2015, un sentiment grandit rapidement : ce n’est pas que nous faisons trop peu, trop lentement, c’est que nous accentuons la gravité des problèmes. Ce n’est pas que les dirigeants et les entreprises ne sont pas à la hauteur. C’est qu’ils sont des activistes de l’apocalypse.

Ensuite, la contre-offensive d’une partie du monde économique s’est déployée sur un autre plan : le « contre-activisme d’entreprise ». qui se déploie, comme l’explique Grégoire Chamayou dans La société ingouvernable18, « au croisement des relations publiques, du renseignement militaire et des tactiques contre-insurrectionnelles » Pour répondre à des boycotts ou des critiques plus générales sur la nature anti-écologique du capitalisme, certaines entreprises vont créer des équipes pour combattre « l’activisme par l’activisme ». L’objectif de ces tactiques, qui auront une influence importante et qui ont été par la suite étudiées en écoles de commerce, est de destabiliser et fragmenter le front adverse en y distinguant quatre types d’opposants, et quatre stratégies adaptées – « négocier avec les réalistes, dialoguer avec les idéalistes, isoler les radicaux, avaler les opportunistes ».

Mais les stratégies de création de doute public sur les savoirs environnementaux (pluies acides, changement climatique, pollution au plomb, amiante, etc.19 ainsi que les tactiques contre-insurectionnelles ne sont pas les seuls aspects importants de cette période. En effet, au cours de celle-ci, on a assisté à une importante promotion d’outils de gestion néolibéraux des questions écologiques dans le monde occidental. Pensons au développement de marchés de droit à polluer (plus vous avez de capitaux, plus vous pourrez polluer), de la compensation écologique des projets d’infrastructures imposées (débouchant sur une plus grande empreinte écologique20 ou de l’assurance privée des catastrophes écologiques21. Ces modes de gestion des questions environnementales n’ont pourtant rien d’évident, mais présupposent au contraire que des rapports économiques peuvent être substitués à des rapports politiques et écologiques.

Dans cette mesure, le caractère spectaculaire et injurieux des attaques contre les figures du mouvement environnemental ne doit pas détourner notre attention d’enjeux stratégiques plus larges et anciens. Les structures institutionnelles, fragilisées par l’évidence du désastre écologique, sont motivées par la volonté de rester coûte que coûte en capacité de définir la manière dont les questions écologiques sont traitées sur les plans politiques, économiques, médiatiques et technologiques. Autrement dit, il y a un gouvernement néolibéral de la catastrophe écologique et, à rebours d’un récit qui voudrait que l’effondrement nous libère de son emprise, il risque de s’approfondir si l’on se méprend sur sa nature. Dès lors, il est de plus en plus évident qu’un libéralisme économique autoritaire se déploie au sein même du ravage écologique22.

Pour autant, cette logique mortifère peut être prise de vitesse par une dynamique populaire et politique : la prise de conscience de ce piège historique massif apparaît dans les mouvements actuels, et dont Thunberg est l’une des porte-paroles.

Comment analysez-vous l’actuelle ascension des thèmes écologistes dans l’opinion publique ?

Dans ses sources américaines et françaises, avec Henry. D. Thoreau ou Bernard Charbonneau, l’écologie est née d’une interpellation existentielle sur le sens éthique et politique de nos vies. Depuis son geste inaugural de grève scolaire, Thunberg participe de cette politisation de la vie et s’attaque aux faux-semblants gouvernementaux qui tentent de faire croire que les désordres écologiques sont sous contrôle. Quelle est l’humeur générale dans les cortèges et les opinions publiques ? S’affirme de plus en plus nettement la conscience partagée que les discours gouvernementaux sur le « sauvetage de la planète » relèvent du bluff. Ils oscillent entre opérations de camouflage et de diversion qui occultent l’essentiel : la guerre que mène le capitalisme industriel contre l’ensemble du vivant, humain et non-humain.

Ainsi, il apparaît progressivement au grand jour que le problème essentiel n’est plus la mauvaise volonté de quelques acteurs influents (politiques, médiatiques, économiques) mais qu’il s’agit de la dynamique profonde et historique du capitalisme, c’est-à-dire une manière très particulière d’occuper la terre et d’organiser maladivement la vie sociale et écologique autour d’une conception très étroite de la production, du travail et de la vie.

Notes

- Voir l’échantillon sidérant, mais non exhaustif, qu’a capturé le journaliste Samuel Gontier[↩]

- Michel Foucault, Le Courage de la vérité. Le gouvernement de soi et des autresII, Paris, EHESS, Gallimard, Seuil, 1984.[↩]

- Ecole philosophique qui débute au Ve siècle avant J-C et se prolonge durant toute l’Antiquité. Les philosophes qui s’y rattachent méprisent les conventions sociales, l’opinion publique, et même la morale communément admise. Anticonformistes, ils défient les puissants et transgressent les valeurs dominantes, en adossant leur conduite à quelques principes inspirés de la nature. Le bien visé est la vertu ; l’autosuffisance, la frugalité et le mépris des richesses, les moyens pour y parvenir.[↩]

- Voir par exemple https://www.entonnoir.org/2018/12/13/contre-leffondrement et https://www.liberation.fr/debats/2018/11/07/la-collapsologie-un-discours-reactionnaire_1690596 [↩]

- https://www.youtube.com/watch?v=3LvTgiWSAAE[↩]

- https://pour-un-reveil-ecologique.fr/index.php[↩]

- Luc Ferry, Le nouvel ordre écologique, Paris, Grasset, 1992.[↩]

- Voir Johann Chapoutot, 2012,« Les nazis et la “nature”. Protection ou prédation ? », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 113, p. 29-39 ; Michael Bess, La France vert clair. Écologie et modernité technologique, 1960-2000, Seyssel, Champ Vallon, 2011 [2003], p. 170-184 ; Fabrice Flipo, Nature et politique. Contribution à une anthropologie de la modernité et de la globalisation, Amsterdam, 2014[↩]

- Fressoz Jean-Baptiste, « Circonvenir les circumfusa. La chimie, l’hygiénisme et la libéralisation des « choses environnantes » : France, 1750-1850 », Revue d’histoire moderne & contemporaine, 2009/4 (n° 56-4), p. 39-76[↩]

- Oreskes et Conway, Les marchands de doute. Ou comment une poignée de scientifiques ont masqué la vérité sur des enjeux de société tels que le tabagisme et le réchauffement climatique, Paris, Le Pommier, 2014, p. 362.[↩]

- Vincent Courtillot, Benoît Rittaud, Rémi Prud’homme, etc.[↩]

- WWF, rapport «Planète vivante 2016» https://www.wwf.fr/rapport-planete-vivante-2016#telecharger-lpr[↩]

- https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809[↩]

- https://www.mnhn.fr/fr/recherche-expertise/actualites/printemps-2018-s-annonce-silencieux-campagnes-francaise [↩]

- Voir https://reporterre.net/Le-pitoyable-bilan-de-M-Macron-en-ecologie et https://reporterre.net/De-Rugy-dix-mois-ministre-dix-mois-d-inaction[↩]

- Voir https://reporterre.net/Dix-ans-de-lutte-contre-les-pesticides-dix-ans-d-echec[↩]

- https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa815f[↩]

- Grégoire Chamayou, La société ingouvernable, Paris, La Fabrique 2018[↩]

- Voir les travaux précieux de Robert N. Proctor, et Londa Schiebinger (dir.), Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance, Stanford, Stanford University Press, 2008 ; Naomi Oreskes, et Erik M. Conway, Les marchands de doute. op. cit., et pour le contexte français et européen voir les ouvrages de Stéphane Foucart et Stéphane Horel.[↩]

- https://reporterre.net/L-arnaque-de-la-compensation-pour[↩]

- Romain Felli, La grande adaptation, Paris, Le Seuil, 2016 ; Antonin Pottier, Comment les économistes réchauffent la planète, Paris, Le Seuil, 2016 et Maxime Combes, Sortons de l’âge des fossiles !, Manifeste pour la transition, Paris, Le Seuil, 2015[↩]

- dans le prolongement de ce que décrit Chamayou dans son dernier livre[↩]