Extraits de Fabian Scheidler, Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation, ProMedia Verlag, Vienne, 2015.

Extraits choisis, traduits et présentés par Aurélien Berlan.

*

Depuis l’extinction des dinosaures il y a 65 millions d’années, jamais la vie sur terre n’avait connu une crise aussi grave que celle provoquée par la civilisation industrielle. Dès lors, comment comprendre que cette civilisation, qui se présente volontiers comme l’incarnation de la raison et du progrès, soit incapable d’abandonner une voie aussi manifestement suicidaire ? Dans Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation, Fabian Scheidler part de l’hypothèse que, pour trouver des éléments de réponse, il faut revenir à la question du pouvoir, à ses diverses formes et à leur fusion historique au sein de cette « mégamachine » – selon la formule de l’historien État-unien Lewis Mumford – que constitue le capitalisme moderne. Par le biais d’une vaste enquête qui parcourt les cinq derniers millénaires, le livre identifie les racines du pouvoir économique, militaire et idéologique. La première partie analyse l’apparition des premiers systèmes de domination dans l’histoire, en lien avec la montée en puissance du « complexe métallurgique », fondement de la production d’armes, du système monétaire et des visions technocratiques du monde. La seconde est consacrée à l’apparition et à l’expansion du système-monde capitaliste au cours des cinq derniers siècles. Ce faisant, Scheidler démonte le mythe occidental du progrès et montre comment la logique de l’accumulation monétaire sans fin a, dès ses débuts, dévasté les sociétés humaines et les écosystèmes naturels. Depuis sa publication en 2015, La fin de la mégamachine est devenu dans l’espace germanophone l’un des livres les plus discutés sur la crise que nous traversons. Pour en savoir plus, voir la partie (en anglais) du site www.megamaschine.org/en.

Nous vous présentons ici quelques extraits du livre. Dans ce qui précède le premier extrait, Scheidler défend l’idée que la pensée apocalyptique est née en réaction au traumatisme provoqué par la mise en place du pouvoir, c’est-à-dire l’apparition des « tyrannies » économique (liée à l’argent et à la propriété), politique (liée à l’asymétrie engendrée par l’émergence des armes en métal et, sur cette base, de l’État) et idéologique (liée à l’écriture et aux prêtres), ainsi que la constitution de sociétés rigidement hiérarchisées.

*

Les racines de la pensée apocalyptique – extraits du chap.4 : Impuissance

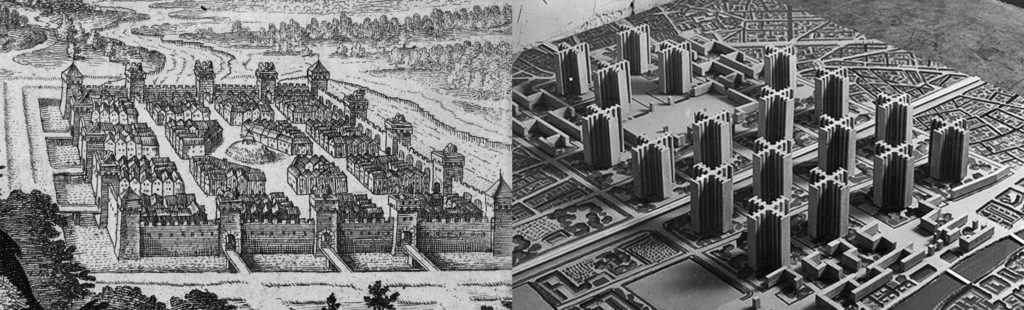

« L’imaginaire apocalyptique est l’un des traits les plus saillants de ce que nous appelons la « civilisation occidentale ». Le cinéma hollywoodien, par exemple, est littéralement obsédé par l’idée de destruction du monde. Mais l’imaginaire apocalyptique ne se réduit pas à cette idée : il nous traverse bien plus profondément. A l’origine, les apocalypses ne s’achevaient pas avec la fin du monde, mais avec la création d’un nouveau monde, d’une Jérusalem céleste. Les utopies rédigées au début des Temps modernes, comme la Cité du soleil de Tommaso Campanella et la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon, étaient d’inspiration apocalyptique, de même que les mouvements issus de la Réforme, les anabaptistes et les premiers colons d’Amérique du Nord. Au xxe siècle, les plans de ville futuriste de Le Corbusier ou le projet de créer un « homme nouveau » en Union soviétique – même si leurs promoteurs auraient fermement démenti toute inspiration religieuse – étaient au fond les formulations achevées d’un programme apocalyptique vieux de plus de deux millénaires. Ce n’est pas un hasard si les plans en damier des quartiers d’affaire modernes et leurs façades de verre, dans lesquelles se reflète le soleil, rappellent la description de la Nouvelle Jérusalem dans l’Apocalypse de Jean. Au cours de l’histoire, l’imaginaire apocalyptique s’est révélé littéralement opiniâtre. C’est étonnant à quel point il traverse la plupart des systèmes de pensée. Il est chez lui aussi bien dans le christianisme que dans le culte athé du progrès. On le retrouve dans les espoirs communistes en un nouveau commencement de l’humanité et dans l’idée que le capitalisme triomphant serait la « fin de l’histoire », telle que Francis Fukuyama l’a formulée1.

Mais ce n’est pas seulement notre imaginaire qui est obsédé par la pensée apocalyptique. Aucune autre civilisation n’a jusqu’à présent réussi à produire plusieurs éventualités réelles de fin du monde, de la guerre atomique au désastre écologique en passant par la dissémination de virus mortels hors des laboratoires où ils ont été trafiqués. Ces scénarios réels sont liés d’une manière singulière aux scénarios imaginaires : on dirait presque que c’est la quête multimillénaire de la nouvelle Jérusalem qui, précisément, a conduit aux potentiels de destruction qui menacent aujourd’hui notre avenir. Car le revers du Meilleur des Mondes que nous offre la société de consommation est une planète pillée et calcinée ; le revers de la maîtrise de la puissance atomique – à laquelle sont liées les utopies les plus audacieuses depuis les années 1950 – est la possibilité d’une guerre anéantissant tout ; et la création de formes de vie artificielles dans les laboratoires entraîne le danger d’une pandémie globale. Qui sont les extra-terrestres qui dévastent la Terre dans les films apocalyptiques comme Independence Day et Oblivion ? En fait, c’est nous. […]

La nouvelle Jérusalem n’est pas un lieu ouvert à toutes et à tous. Ce n’est pas l’utopie d’un monde pacifique, juste et réconcilié, telle qu’on la retrouve dans les Évangiles quand il est question du « royaume des cieux » ou chez les prophètes de l’Ancien Testament. C’est le lieu d’une division radicale de l’humanité en élus et réprouvés. D’un côté, il y a ceux qui sont enregistrés dans le livre de vie : c’est pour eux que la cité céleste, la nouvelle Jérusalem est créée, belle « comme une jeune mariée parée pour son époux »2. De l’autre côté, il y a ceux qui n’ont pas été retenus, les irrécupérables : qui n’est pas inscrit dans le livre de vie sera précipité pour toute éternité dans un étang de soufre et de feu3.

A travers de multiples sécularisations, cette vision a profondément marqué la civilisation occidentale jusqu’à aujourd’hui. Avec l’émergence d’une économie capitaliste mondiale depuis le xvie siècle, elle a connu, comme nous le verrons dans le chapitre six, à la fois une renaissance et une réinterprétation, surtout dans les doctrines calviniste et puritaine. Le marché est chargé d’exécuter la volonté divine qui divise l’humanité en élus et damnés. Le lien entre pensée apocalyptique et capitalisme est aujourd’hui d’une actualité inquiétante. Dans les global cities modernes, la Jérusalem céleste se trouve souvent juste à côté de l’étang de soufre. Tandis que les élus, dans leur tour de verre, regardent défiler sur leurs écrans les chiffres, les lettres et les images, les réprouvés du marché mondial croulent quelques rues plus loin sous les monceaux d’excréments et de déchets produits par les habitants des cieux. Ce qui distingue l’un de l’autre un habitant des bidonvilles et un cadre en pleine ascension sociale, ce sont les chiffres consignés dans la version contemporaine du livre de vie : le compte en banque. Celui qui, au xxie siècle, n’est pas inscrit dans le livre de la banque, n’a d’autre perspective que l’étang de soufre et de feu. […]

Comme dans l’Apocalypse, la division du monde suit aujourd’hui une ligne abstraite : le monde terrestre, concret, donné par la nature, est réprouvé, il est changé en étang de feu ; en revanche, du ciel descend une ville complètement abstraite, à angle droit, qui « est de l’or pur, comme du cristal bien pur », et dont les dimensions sont prises à l’aide d’une mesure en or4. L’imaginaire de Jean est aujourd’hui devenu réalité, de manière inquiétante, dans les centres villes de Sao Paulo, de Singapour, de Dubaï et de Houston. Les ingénieurs et les architectes du monde moderne ont pris la place de Dieu et travaillent à une seconde Création artificielle. Dans ce monde, « de mort il n’y en aura plus ; de pleurs, de cris et de peines, il n’y en aura plus »5. Mais le prix de ce projet démesuré, c’est la destruction de la première Création. C’est une amère ironie de l’histoire que le fantasme d’exercer un pouvoir total sur la Création soit à l’origine né d’un mouvement de révolte contre le pouvoir. »

L’invention de la société anonyme – extrait du chap. 6 : Monstres

L’État autoritaire ne fut pas la seule institution monstrueuse créée au début des Temps modernes. Aussi puissante que lui, si ce n’est même plus, et tout aussi monstrueuse, est une deuxième institution, étroitement liée à lui : la société anonyme.

Une société anonyme est, à la considérer de près, une construction très singulière. Sur le plan du droit, c’est une « personne juridique » et même, aux États-Unis, une « personne morale » dotée de tous les droits constitutionnels dont seules les « personnes naturelles » jouissent sinon. A la différence d’autres personnes juridiques comme les associations ou les corporations, son unique finalité est d’augmenter la richesse des actionnaires. Comme la société anonyme ne saurait mourir comme les personnes naturelles, elle peut en principe exister éternellement. Elle est donc quelque chose comme une machine – une machine avec des propriétés anthropomorphiques – dont le seul but est l’accumulation sans fin d’argent. Certes, les engrenages et les rouages de ce gigantesque cyborg sont en majeure partie faits d’humains, mais ces humains sont complètement concentrés sur la fonction qu’ils exercent au service du but suprême de la machine. S’ils ne servent pas ce but, la machine les jette dehors.

C’est sur ce principe que les institutions les plus puissantes du monde sont construites. Financièrement, elles sont plus solides que la plupart des États. Bien qu’elles puissent aussi entrer en conflit avec les gouvernements, elles sont pourtant leur produit : car seuls les États et les gouvernements peuvent édifier, garantir et imposer les constructions juridiques complexes qui sont nécessaires à leur existence et même, en fait, les constituent. Leur programme génétique les pousse à grossir toujours plus, car l’argent accumulé doit être à nouveau multiplié. Elles sillonnent terres et mers en quête de nouveaux placements. L’arctique est-il en train de fondre en raison des gaz à effet de serre qu’elles engendrent ? Ce n’est pas une raison pour s’arrêter, mais l’occasion de forer aussi en arctique à la recherche de pétrole. Ce qu’elles produisent – voitures et médicaments, sucettes et fusils mitrailleurs, aliments pour animaux et électricité – sont seulement des moyens interchangeables pour atteindre le but qui est vraiment le leur, l’accumulation d’argent. Si les besoins sont couverts, qu’à cela ne tienne : elles créent de nouveaux besoins. Voilà pourquoi il est indispensable à leur fonctionnement que les citoyens soient transformés en consommateurs dont la contribution essentielle à la vie sociale est d’acheter leurs produits, si absurdes, superflus ou nuisibles soient-ils. Leur logique fait que les questions sur le sens et le but de nos activités économiques, celles de savoir de quoi les humains ont vraiment besoin et comment ils veulent vivre, n’ont pas droit de cité. Mais bien que le but des sociétés anonymes soit abstrait, leur input doit être concret, car elles ont besoin d’énergie et de matière à transformer en produits qui seront échangés contre de l’argent. Ces entités artificielles et immortelles se nourrissent ainsi de la réalité pour la transformer en pure abstraction : en une série de chiffres sur le numéro de compte de leurs actionnaires.

En 1602 est fondée la Compagnie néerlandaise des Indes orientales : c’est la première société anonyme au sens actuel. Elle obtient de l’État néerlandais un monopole commercial dans tout le secteur des océans indien et pacifique. Pour faire négoce de ses actions, la première bourse des valeurs du monde, longtemps la plus importante, fut créée peu de temps après à Amsterdam. Dans la mesure où les titres de propriété pouvaient être librement négociés, cela rendait leur propriété fluide et abstraite, découplée des personnes et des lieux. A la différence des sociétés commerciales qui avaient jusque-là existé, la Compagnie avait en principe une durée de vie illimitée. Elle fut en outre la première société à limiter la responsabilité des actionnaires à la valeur de leur action. Cette innovation semble aller de soi aujourd’hui, mais c’était en fait une monstruosité. Pour la première fois dans l’histoire économique, les investisseurs eurent un droit formellement reconnu de ne pas garantir avec leur fortune les pertes et les nuisances provoquées par la Compagnie. Inversement, ils avaient à peine voix au chapitre en ce qui concerne les décisions de l’entreprise ; c’est aussi la raison pour laquelle ils n’étaient pas responsables pénalement des crimes qu’elle commettait. Ils recevaient simplement les dividendes qui leurs étaient garantis et n’avaient sinon rien à voir avec elle.

La Compagnie poussa ainsi à son terme le processus de désencastrement de l’économie hors du ménage (en grec : oikos)6. Elle était libérée de tout lien aux êtres humains, aux lieux et aux relations sociales réelles, ainsi que de toute responsabilité humaine. Autrement dit, elle devint une sorte d’entité métaphysique, immortelle comme les anges, et comme eux dénuée de tout ancrage spatial.

La puissance économique de cet être non terrestre n’aurait pas pu, cependant, être imposée sans le recours massif à la violence physique. Dès sa fondation, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales avait obtenu le droit de constituer sa propre armée avec des soldats qui devaient lui prêter serment de fidélité. Au cours du xviie siècle, la Compagnie anglaise des Indes orientales obtint elle aussi peu à peu les droits de lever des troupes et de mener des guerres à sa guise, de battre sa propre monnaie et d’exercer la pleine juridiction, sur le plan pénal comme sur le plan civil, « sur toutes les personnes appartenant à ladite compagnie ou relevant de son ressort ». Les compagnies de commerce étaient donc des formations simili-étatiques avec des territoires flottants. Elles étaient régies par un gouverneur chargé de commander non seulement à ses employés, mais aussi à tous les êtres humains vivant dans les colonies conquises par la compagnie. Dans ces firmes, les tyrannies économiques et militaires étaient réunies dans les mêmes mains. […]

La limite ultime : la planète – extrait du chap. 10 : Métamorphoses

La machinerie de l’accumulation sans fin d’argent a besoin, pour fonctionner, d’un approvisionnement toujours croissant en énergie et en matières premières qui, à l’autre bout de la chaîne, entraîne une production de déchets et de gaz à effet de serre qui augmente elle aussi à toute vitesse. Le lien entre croissance économique et destruction de la planète est tellement évident qu’il suffit juste de nos cinq sens pour le saisir. En outre, la fin du pétrole bon marché (le « pic pétrolier ») et la raréfaction prévisible de matières premières stratégiques comme le cuivre et l’uranium posent à l’expansion continue des limites énergétiques et matérielles7.

Face à ce constat, on ne cesse d’objecter que la consommation de ressources et la croissance monétaire seraient deux choses différentes ; que jusqu’à présent, il n’y aurait eu qu’une sorte de fausse croissance et que nous aurions besoin à présent d’une autre croissance, « verte » et « soutenable ». Le « découplage », voilà la formule magique. Cela signifie que nous pouvons certes continuer à accumuler plus d’argent, mais que nous consommons toujours moins de ressource par euro gagné. De fait, le découplage est déjà en route dans tous les pays industrialisés depuis des siècles, pour la simple et bonne raison que les entreprises ont intérêt à réduire leurs coûts d’approvisionnement et donc aussi à économiser les ressources. Toutefois, la logique de la mégamachine veut que les entreprises ne fassent pas disparaître l’argent économisé dans un bas de laine, mais le réinvestissent selon une dynamique d’élargissement de la production (ou de la spéculation), tandis que les consommateurs peuvent, pour chaque euro épargné, acheter plus ailleurs – un phénomène connu sous le nom d’effet rebond. Même celui qui ne consume pas tout son argent, mais le place à la banque, le réinvestit dans le circuit économique puisque la banque « travaille » avec. L’idée de découplage et d’emploi efficace des ressources se révèle ainsi absurde.

Toute société humaine, y compris son économie, est un sous-système de la planète Terre. Elle vit des échanges matériels de ce système d’ordre supérieur, de sa capacité à mettre à disposition de l’eau, de l’air respirable, de la nourriture, des minéraux et des conditions météorologiques un tant soit peu stables8. La Terre peut très bien se débrouiller sans sociétés ni économies humaines, mais ces sociétés et ces économies ne peuvent pas une fraction de seconde exister sans le système vivant ultra complexe qu’est la Terre. Si le système d’ordre supérieur s’effondre, le sous-système périt aussi. Pour cette simple raison, l’idée que l’économie et la technique humaines puissent dominer la nature est absurde. Un sous-système ne peut jamais contrôler le système d’ordre supérieur dont il dépend.

Un sous-système ne peut pas non plus grandir indéfiniment au sein d’un système d’ordre supérieur. S’il dépasse certains seuils critiques, le système d’ordre supérieur ne peut plus assurer certaines fonctions, ce qui en retour nuit à l’approvisionnement du sous-système. Bien des sociétés ont déjà été contraintes de faire ces expériences, depuis les habitants de l’île de Pâques qui ont abattu leurs forêts jusqu’au dernier arbre jusqu’aux Mayas et aux Vikings9. Mais l’effondrement de ces civilisations était toujours local. En revanche, avec la monstrueuse force d’expansion et de destruction de la mégamachine qui embrasse la Terre entière, nous avons entre temps atteint des seuils globaux qui touchent presque tous les systèmes importants pour la vie humaine : les sols, les forêts, les mers, le climat, la biodiversité et le cycle de l’eau. […]Face aux crises combinées des systèmes sociaux et écologiques à l’échelle planétaire, les stratèges en sécurité et les think tanks internationaux explorent depuis quelques années, de manière obsessionnelle, divers scénarios de fin du monde, dans l’espoir de trouver des voies pour pouvoir encore contrôler le système. Ils n’ont pas encore compris que l’ère du contrôle est révolue. Le fantasme d’un management global du système – d’une « gouvernance globale » – s’effondre sous nos yeux et cède dans la panique à des mesures ad hoc : ici une entreprise militaire contre les « rebelles » et les « terroristes », là-bas le sauvetage des banques zombies ; ici, l’annonce jubilatoire de la découverte d’une nouvelle nappe de pétrole dans l’arctique dont les glaces ne cessent de fondre, là-bas un plan abscons de géo-ingénierie sorti du cabinet du docteur Folamour. La grande machine se précipite peu à peu dans le mur et ses pilotes jouent à l’aveuglette sur divers régulateurs, ce par quoi ils ne font au final qu’empirer la situation. Car les seuls dispositifs qui pourraient maintenant nous être d’une aide quelconque n’ont jamais été installés : un frein et une marche arrière.

Notes

- Francis Fukuyama, La Fin de l’histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, 1992. Sur la persistance de la pensée apocalyptique dans la civilisation occidentale, voir l’aperçu remarquable proposé par Walter Sparn, « Chiliastische Hoffnungen und apocalyptische Ängste. Das abendländlische Erbe im neuen Jahrtausend », in Bernd. U. Schipper & Georg Plasger (éd.), Apocalyptik und keine Ende ? Göttingen, 2007. [↩]

- Jean, Apocalypse, XXI, 2. [↩]

- Jean, Apocalypse, XX, 15 [↩]

- Apocalypse, XXI, 15-18 [↩]

- Apocalypse, XXI, 4 [↩]

- La constitution d’entreprises en personnes juridiques bien distinctes des ménages des actionnaires est un phénomène exclusivement européen, inconnu des civilisations commerciales de Chine et d’Arabie. A ce propos, voir Jürgen Kocka, Geschichte des Kapitalismus, München 2013, p. 35 et suiv. Le concept de « désencastrement » de l’économie hors de la société a été forgé par l’historien de l’économie Karl Polanyi, mais il ne voyait ce processus commencer qu’à l’aube du xixe siècle. Voir Karl Polanyi, La Grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps (1944), trad. C. Malamoud, Paris, Gallimard, 1983. Pour une critique de la périodisation de Polanyi, voir Robert Kurz, « Vater Staat und Mutter Krieg. Die Geburt des Geldes », Blätter für deutsche und internationale Politik, 9/2012. [↩]

- Voir Hugo Bardi, Der geplünderte Planet, Stuttgart, 2013.[↩]

- Voir Joan Martinez-Alier, Ecological Economics, Energy, Environment and Society, Oxford, Basil Blackwell, 1987.[↩]

- Jared Diamond, Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Paris, Gallimard, 2006.[↩]