Àpartir de 1810, en France, les bilans comptables des entreprises polluantes comportent souvent une nouvelle ligne : « dommages », « indemnités » ou « frais judicaires ». Elle témoigne d’un point fondamental : au XIXe siècle, les industriels avaient la possibilité de compenser financièrement leurs voisins pour les dommages qu’ils leur font subir, les récoltes détruites ou les odeurs nauséabondes.

Il s’agit d’une transformation historique majeure : au XVIIIe siècle, l’air, l’eau et plus généralement les « choses environnantes » étudiés par la médecine « néo-hippocratique » de l’époque étaient considérés comme les déterminants de la santé des populations. Les polices urbaines de l’ancien régime portaient donc une attention scrupuleuse aux fumées artisanales et n’hésitaient pas à les interdire des villes au fur et à mesure des plaintes des citadins et des dommages constatés. Comment l’environnement, objet central de la police et de la médecine du XVIIIe siècle a-t-il pu devenir l’objet d’une simple ligne comptable ?

La pollution capitale

La transformation postrévolutionnaire de la régulation environnementale fut avant tout une adaptation aux nécessités de l’industrie chimique. Entre 1790 et 1810, du fait des guerres révolutionnaires et du blocus continental, l’industrie chimique a changé d’échelle. Alors qu’on ne comptait qu’une douzaine de manufactures d’acide sulfurique en 1789, plus de quarante usines s’établissent dans les grandes villes pendant la Révolution et l’Empire : Paris, Lyon, Rouen, Marseille, Montpellier, Nantes, Mulhouse, Nancy, Strasbourg, Amiens… sans se soucier de leur localisation à l’intérieur de la cité.

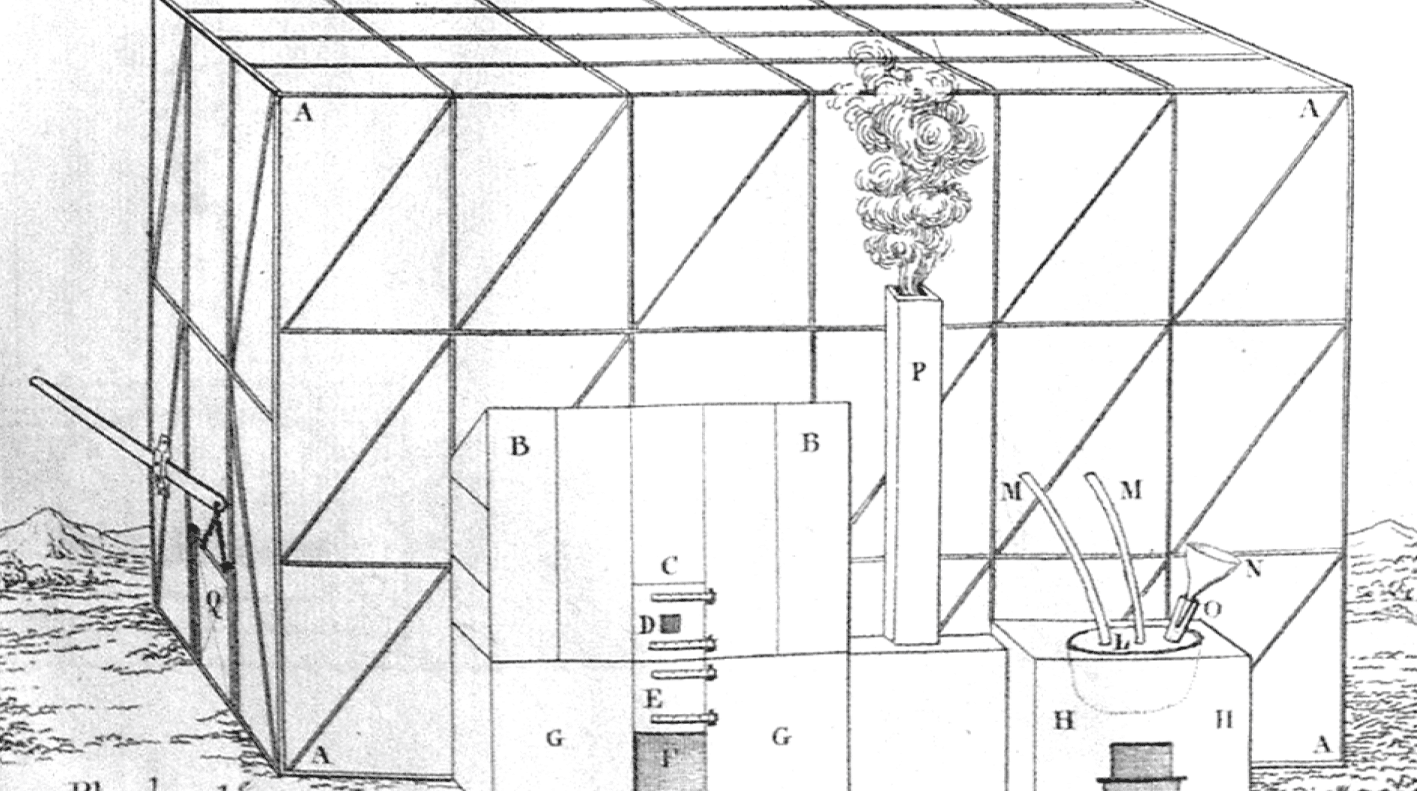

La pollution aussi change d’échelle : les nouvelles usines de soude artificielle (à partir de sel et d’acide sulfurique) créent des nuisances sans précédent. La production de deux tonnes de soude dégageait une tonne de vapeur d’acide chlorhydrique qui détruisait les récoltes aux alentours. Enfin, les chambres de plomb, une innovation de la fin du XVIIIe siècle permettant de fabriquer l’acide sulfurique en grande quantité, requéraient 5 tonnes de métal et coûtaient 30,000 francs environ1. En 1840, une manufacture de produits chimiques en faillite est évaluée à 400,000 francs. L’usine chimique de Chaptal et Berthollet au plan d’Aren près de Marseille dispose quant à elle d’un capital de 1,200,000 francs. Pour le gouvernement, il est impensable d’ordonner le déplacement de tels dispositifs malgré les plaintes unanimes des voisins auprès des préfets, de la police ou des tribunaux. C’est dans ce contexte que le décret de 1810 sur les établissements classés est élaboré.

Le décret de 1810 sur les établissements classés.

Jean-Antoine Chaptal est un personnage extraordinaire : chimiste renommé, c’est aussi un industriel fortuné possédant une grande usine d’acide sulfurique dans Paris (ce qui lui vaut d’ailleurs d’être en procès avec ses voisins). Il est académicien et ministre de l’intérieur de 1801 à 1804. Chaptal est enfin un grand avocat du capitalisme industriel : selon lui, la société postrévolutionnaire doit être organisée afin d’encourager et de stabiliser l’acte d’entreprendre. Les politiques versatiles de l’ancien régime ont découragé l’investissement, il faut au contraire garantir le capitaliste « contre les événements », garantir sa propriété et ses approvisionnements. Cela passe par exemple par le droit des brevets, par une politique douanière stable, ou par la mise en place du livret ouvrier afin de stabiliser la force de travail.

Le décret de 1810 sur les établissements classés s’inscrit dans ce projet. Dans un rapport préliminaire, Chaptal et Guyton de Morveau (lui aussi chimiste), sont parfaitement explicites : « tant que le sort des fabriques ne sera pas assuré… tant qu’un simple magistrat de police tiendra dans ses mains la fortune ou la ruine du manufacturier, comment concevoir qu’il puisse porter l’imprudence jusqu’à se livrer à des entreprises de cette nature ». La régulation environnementale de l’Ancien Régime est accusée de produire un « état d’incertitude », une « indécision éternelle » décourageant les entrepreneurs. Il faut au contraire les soustraire à l’emprise policière et donc que l’administration « pose des limites qui ne laissent plus rien à l’arbitraire du magistrat, qui tracent au manufacturier le cercle dans lequel il peut exercer son industrie librement et sûrement ». Les exigences du capital ne tolèrent plus les incertitudes de la police.

D’où l’importance des mesures d’autorisation administrative établies par le décret de 1810 : les projets industriels sont soumis à une enquête publique (appelée information de « commodité incommodité ») et à un rapport d’experts. Les usines les plus polluantes doivent être autorisées par le ministre de l’intérieur. En échange, l’administration garantit leur pérennité en dépit des contestations des voisins. Ces derniers ne pouvant espérer la suppression de l’usine, n’ont plus d’autre recours que de se tourner vers les cours civiles pour obtenir le versement d’indemnités.

Combien vaut l’environnement ?

La compensation financière des dommages environnementaux est un phénomène absolument général. La jurisprudence montre qu’elle concerne tous les types d’activités, à travers toute la France, pendant tout le siècle. Prenons par exemple la grande usine chimique établie par Péchiney à Salindres, près de Nîmes. Dès sa fondation en 1855, la compagnie verse chaque année des indemnités aux agriculteurs dans un rayon de trois kilomètres. C’est en 1871 seulement, lorsque les entrepreneurs refusent de régler les indemnités que le gouvernement est contraint de dépêcher ses experts. Si l’administration intervenait de manière timide et ponctuelle en tentant de limiter les dommages, ce furent les indemnités (versées régulièrement de gré à gré ou bien arbitrées par les cours civiles) qui permirent d’éviter que les conflits environnementaux de la révolution industrielle ne dégénèrent. Administration et justice civile constituent les deux faces d’un même régime libéral de régulation des choses environnantes.

Le progrès technique était la variable d’ajustement de ce système libéral : en faisant payer le prix de la pollution, la justice civile était censée produire les incitations financières conduisant l’entrepreneur à réduire la pollution. Prenons le cas des soudières de la région marseillaise, dans les années 1820. Alors que la population se soulève contre elles et que les conseils municipaux et généraux se prononcent pour leur fermeture, le Gouvernement les maintient envers et contre tous. Les habitants recourent alors massivement aux tribunaux civils : en 1823, l’accumulation des procédures menace la viabilité financière des usines. Les soudiers se plaignent auprès du Gouvernement : les tribunaux, par les indemnités extravagantes qu’ils adjugent, remettent en cause la séparation des pouvoirs, puisque leurs décisions invalident l’autorisation administrative accordée aux usines. La réponse du Bureau consultatif des arts et manufactures, rattaché au ministère de l’Intérieur, est cruciale : il faut lais- ser la justice suivre son cours, car « le fabricant condamné à des indemnités très fortes sera bientôt en perte et sera forcé de chercher des moyens pour condenser les vapeurs… Tout, de cette manière, se trouve respecté et d’accord avec les lois existantes ». La même logique libérale prévalait pour les maladies professionnelles : la salubrité devait être rentable pour l’entrepreneur, car, selon la vieille théorie smithienne du salaire compensateur, les ouvriers qui encourent des risques réclament des salaires plus élevés.

Bien entendu, le fait que s’établisse dès le début du XIXe siècle une forme financière de régulation de la pollution questionne la pertinence du mode dominant actuel d’appréhension des problèmes environnementaux. L’idée formalisée par l’économie néoclassique que la nature a un prix, ou qu’il faut lui donner un prix afin d’aboutir à un point économiquement optimal de pollution, c’est-à-dire à une juste allocation des ressources entre la recherche de l’efficacité économique et la protection de l’environnement correspondait en fait à la pratique ancienne et générale de la compensation des dommages environnementaux.

Or il est manifeste que ce mode de régulation des environnements n’a pas empêché les pollutions, et qu’il a, au contraire, historiquement accompagné et justifié la dégradation des environnements. En fait, cette régulation possède une logique intrinsèque dont les conséquences étaient repérables dès les années 1820. Le principe de compensation des dommages combiné à l’impératif de rentabilité économique produisait trois résultats : l’emploi pour les tâches les plus dangereuses des populations les plus faibles dont les maux pouvaient rester socialement invisibles ; la concentration de la production et de la pollution dans quelques localités ; le choix, pour ces localités, de territoires pauvres, dépourvus des ressources sociales et politiques augmentant la valeur de la compensation environnementale. On ne peut que constater la permanence contemporaine de cette logique et même, sans doute, son accentuation rendue possible par la globalisation économique.

Ce texte est repris de l’ouvrage collectif Les sciences, ça nous regarde. Histoires surprenantes de nos rapports aux sciences et aux techniques, dirigé par Lionel LARQUÉ et Dominique PESTRE, La Découverte, Paris, 2013

SOUTENIR TERRESTRES

Nous vivons actuellement des bouleversements écologiques inouïs. La revue Terrestres a l’ambition de penser ces métamorphoses.

Soutenez Terrestres pour :

- assurer l’indépendance de la revue et de ses regards critiques

- contribuer à la création et la diffusion d’articles de fond qui nourrissent les débats contemporains

- permettre le financement des deux salaires qui co-animent la revue, aux côtés d’un collectif bénévole

- pérenniser une jeune structure qui rencontre chaque mois un public grandissant

Des dizaines de milliers de personnes lisent chaque mois notre revue singulière et indépendante. Nous nous en réjouissons, mais nous avons besoin de votre soutien pour durer et amplifier notre travail éditorial. Même pour 2 €, vous pouvez soutenir Terrestres — et cela ne prend qu’une minute..

Terrestres est une association reconnue organisme d’intérêt général : les dons que nous recevons ouvrent le droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant. Autrement dit, pour un don de 10€, il ne vous en coûtera que 3,40€.

Merci pour votre soutien !

Notes

- Rappelons que le salaire d’un ouvrier varie entre un et trois francs par jour.[↩]